导图社区 30 Common Phrases for Daily using日常英语

- 325

- 5

- 3

- 举报

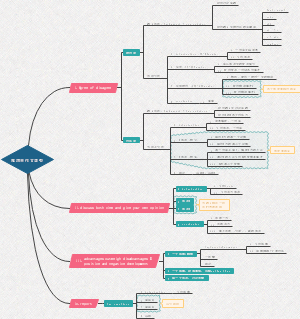

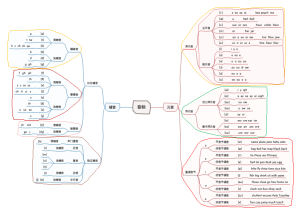

30 Common Phrases for Daily using日常英语

30 Super Common English Phrases can be used every day. Daily English, 日常用语

编辑于2023-02-21 17:32:06- 外语

- 外企

- 热门学科专业及顶流高校

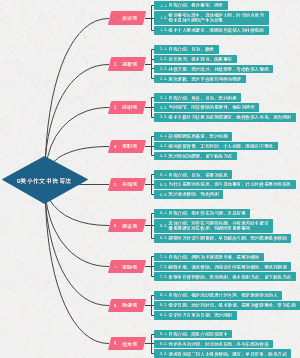

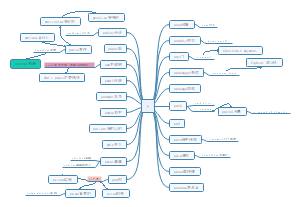

本图梳理了热门学科专业及其头部高校学府,以及所在城市能信息,希望对各位考生和大家有所帮助 ## 计算机科学与技术专业 ## 电子工程专业 ## 土木工程专业 ## 化学工程专业 ## 机械工程专业 ## 电气工程专业 ## 生物医学工程专业 ## 环境科学与工程专业 ## 材料科学与工程专业 以上9个热门专业供大家参考,希望各位考生高中。

- 热门学科专业及顶流高校

本图梳理了热门学科专业及其头部高校学府,以及所在城市能信息: # 计算机科学与技术专业 # 电子工程专业 # 土木工程专业 # 化学工程专业 # 机械工程专业 # 电气工程专业 # 生物医学工程专业 # 环境科学与工程专业 # 材料科学与工程专业 以上供大家参考。

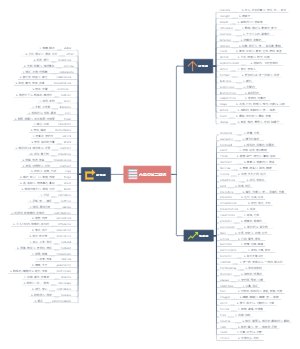

- 20 Daily Sentences Used in Office along with their Chinese translations

本图梳理了办公室日常英语20则,包括他们的翻译,希望对大家的工作学习有所帮助。希望请关注我,主页有很多知识分享。

30 Common Phrases for Daily using日常英语

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 热门学科专业及顶流高校

本图梳理了热门学科专业及其头部高校学府,以及所在城市能信息,希望对各位考生和大家有所帮助 ## 计算机科学与技术专业 ## 电子工程专业 ## 土木工程专业 ## 化学工程专业 ## 机械工程专业 ## 电气工程专业 ## 生物医学工程专业 ## 环境科学与工程专业 ## 材料科学与工程专业 以上9个热门专业供大家参考,希望各位考生高中。

- 热门学科专业及顶流高校

本图梳理了热门学科专业及其头部高校学府,以及所在城市能信息: # 计算机科学与技术专业 # 电子工程专业 # 土木工程专业 # 化学工程专业 # 机械工程专业 # 电气工程专业 # 生物医学工程专业 # 环境科学与工程专业 # 材料科学与工程专业 以上供大家参考。

- 20 Daily Sentences Used in Office along with their Chinese translations

本图梳理了办公室日常英语20则,包括他们的翻译,希望对大家的工作学习有所帮助。希望请关注我,主页有很多知识分享。

- 相似推荐

- 大纲

30 Super Common English Phrases can be used every day

to eat one's words

to take back what one has said

She ate her words when she realised she was talking badly about the boss right to his face.

to make a splash

to attract a lot of attention

Fred made a splash in the meeting today when his phone started ringing.

to be on the safe side

to create a sense of security and minimise any possible risk

We recorded a video of the incident just to be on the safe side.

as far as one can tell

to conclude something based on the available information

As far as I could tell, the shop was closed today.

to go down the drain

to be completely wasted

All of his efforts on the new product went down the drain when the office caught fire.

to go down in history

to be remembered forever; recorded in history books

His speech will go down in history as one of the greatest!

to go down a storm

to be well received by an audience

The opening band went down a storm! It was their first concert!

to take a rain check

to politely decline an offer with the exception of taking it up at a later time

I can't go to the museum today, but I am happy to take a rain check! How about next week?

to take the biscuit

to be the most foolish or remarkable part of something

Tara has done some pretty terrible things, but stealing Joe's cat takes the biscuit.

to take advantage of

to make unfair use of someone/something for one's personal benefit

He took advantage of the boss by showing up late to work each day.

to call sth. off / to call off sth.

to cool off = to make colder

to cancel something

We had to call the festival off when we found out that it was going to rain.

to come to a head

to reach a critical point

The situation came to a head when she showed up to a family party drunk.

to make a bee-line for

to go directly toward sth./someone

Tommy made a bee-line for his mum when he saw her after school.

to draw a blank

to fail to recall from memory

I am sorry, I am drawing a blank. I can't remember her address.

to put it mildly

to express that sth. is usually worse than it is being said

To put it mildly, I don't really like Mary.

to have the upper hand

to have a superior or more powerful position

Patrick has the upper hand in receiving the promotion as he has been with the company for over 10 years.

to have one's work cut out

to be faced with a difficult or lengthy task

We have to paint the entire house this weekend! We've got our work cut out for us.

to hit the ground running

to get started quickly or with great success

Miguel hit the ground running when he was promoted to manager. He made lots of amazing changes.

to keep your nose clean

to stay out of trouble

Keep your nose clean when you go out tonight. I don't want a phone call from the police in the middle of the night.

to look alive

to move more quickly or engage in a more active way

It is the final half of the game! Look alive out there!

to go out on a limb

to put oneself in a vulnerable position

He went out on a limb when he proposed to his girlfriend at the Beyonce concert. I am relieved she said yes!

to go to the dogs

to become ruined or become worse

This TV show has really gone to the dogs. What were the writers thinking?

to run the gauntlet

to experience harsh criticisms or harsh treatment by others

Celebrities have to run the gauntlet of journalists every single day.

to lie low

to avoid attention; hide

We are lying low for now until our neighbours forget about the big party we had.

to bury the hatchet

to end a conflict

Tom and Greg buried the hatchet by drinking a few beers together and discussing their problems.

to go to town

to do sth. with a great amount of enthusiasm

The production team really went to town on the set design! It looks like we are actually in Rome!

to come in handy

to become useful

That book about phrasal verbs came in handy when I started my English course.

to buy time

to temporarily delay sth. from happening

He hadn't finished his project, so he tried to buy time by saying he had been feeling under the weather.

to be there for someone

to be available to provide support or comfort to someone

You are my best friend! I am always going to be there for you no matter what happens!

to put a damper/dampener on sth.

to make sth. less strong or exciting

Sandy's bad attitude really put a dampener on her surprise birthday party.