导图社区 王阳明哲学·蔡仁厚

- 263

- 17

- 1

- 举报

王阳明哲学·蔡仁厚

阳明的良知之学是成德之教,是圣贤学问。心不可以动静为体用。动、静,时也。即体而言用在体,即用而言体在用,是谓体用一源。若说静可以见其体,动可以见其用,却不妨。

编辑于2022-12-23 13:24:36 内蒙古自治区- 心学

- 儒学

- 中哲

- 阳明学

- 相似推荐

- 大纲

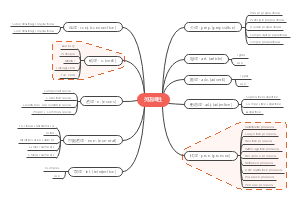

蔡仁厚.王阳明哲学[M]

自序

成学前的三变是真变—异质的转变;悟道后的三变则是同质的发展,是同一系统的圆熟完成

前三变是他“自我发现”的过程,而后三变则是他“自我完成”的过程

阳明的良知之学是成德之教,是圣贤学问

明代中叶以后,王学风行天下,成为历史上最显赫的学派之一。但王门泰州派下转出了所谓“狂禅”,接着明代又亡于异族,于是从顾炎武起,便对王学有了误解与攻讦,清代的御用学者更视王学为异端。

第一章 阳明思想的演变与发展

第一节 少年时期的企向

阳明认为只有读书学圣贤,完成自己的德性人格,才是天地间第一等事,才算第一等人

超凡入圣根本不是科第功名的事,而是宗教家所谓“重生”的事。人不重生便永远只是个凡夫俗子,纵然出将入相,也仍然算不得第一等人、第一等事。

第二节 王学的前三变—异质的转变

一、泛滥于词章

二、出入佛老

三、龙场悟道

“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。”

四书五经不过说这心体。

四书五经讲的是圣贤学问。圣贤学问是“生命的学问”,属于内容真理。凡内容真理皆系于一念之觉醒,皆系属于心体。离开心体,便没有圣贤学问。

《论语》以“仁”为主

《孟子》以“性善”为主

《中庸》以“诚”“中和”“慎独”为主

《大学》以“明明德”“诚意”为主

第三节 王学的后三变—同质的发展与完成

这后三变与前三变不同。前三变是异质的转变,后三变则是一根同质的发展,是同一个系统的圆熟完成,在工夫上虽有困勉与纯熟之别,在义理骨干上则并没有什么改变

一、默坐澄心

“以收敛为主,发散是不得已”

收敛是意在复其本心,涵养真体。

这“默坐澄心”的工夫,便是要辨识何者是“真我”(本心真体),何者是“假我”(习气私欲);将真我端得中正,则假我自然对照出来。

阳明教人采取“静坐”的方式,正是要人觉察真我与假我,以在“事物纷拏”之中呈露本心真体,所以说“欲以此补小学收放心一段功夫”。

但渐渐地有人喜静厌动,流入枯槁;又有人务为玄解妙觉,动人听闻。到四十三岁四月升任南京鸿胪寺卿时,来从学的人日渐增多,阳明为使学者不蹈前病,便只教人以“存天理去人欲”为省察克治的实工夫,而不再取静坐的方式了

所谓天理,即是本心,即是真我;所谓人欲,即是私欲习气,即是假我。“存天理去人欲”虽仍然是主客对照的涵养省察之工夫,但阳明这个宗旨已渐渐地向良知之说而趋了。

二、致良知

阳明解《大学》之“致知”为“致良知”,致是推致、扩充之意;“格物”则为“正物”,而物者事也,事即是行为的终始过程

吾心之良知不但知是知非、知善知恶,而且是是非非、好善恶恶,所以良知即是天理。将良知扩充到底,使它在行为的终始过程中做主宰,以是是而非非,好善而恶恶,则这个行为便必然是善的。表现一个善的行为,便是成就一件善的事,也就是物得其正,如此则知亦致了,物亦格了。

致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

事事物物皆得其理,即是事事物物皆得其宜、皆得其正,也就是事事物物皆得其成了。这是阳明讲致知格物与致良知教的主旨所在。

三、圆熟化境

不习不虑的良知,并不是习气中的直觉本能,而是随时当下的真实呈现

工夫到了纯熟之境,良知永现做主,所以“时时知是知非”;私意剥尽,了无执着,所以又“时时无是无非”。(无是无非不是说不辨是非,而是说本体莹澈,了无私意执着,便不会有由主观好恶而生起的自以为是与自以为非)

“开口即得本心,更无假借凑泊”

所谓王学末流之弊,正是由于对阳明致良知教的宗旨不能真切把握之故。

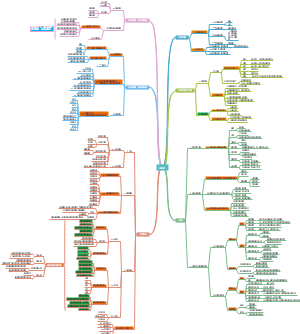

第二章 阳明学的基本义旨

第一节 良知之天理与感应

一、良知之天理

“良知”一词出于孟子

良知只是个是非之心,是非只是个好恶。只好恶就尽了是非,只是非就尽了万事万变。(《传习录》下)

良知只是一个天理自然明觉发见处,只是一个真诚恻怛,便是他本体。故致此良知之真诚恻怛以事亲便是孝,致此良知之真诚恻怛以从兄便是悌,致此良知之真诚恻怛以事君便是忠。只是一个良知,一个真诚恻怛。(《传习录》中《答聂文蔚》)

阳明是把孟子所并列的四端之心,一起皆收摄于良知,而真诚恻怛便是良知的本体。

所谓“本体”,意即“自体”,是意指当体自己的实性,亦即最内在的自性本性

天理并不是外在的抽象之理,而是内在的本心之真诚恻怛;由此真诚恻怛之本心,昭明地自然地朗现出来,便是天理。

“良知”“天理”,名异而实同,因此阳明总说“良知之天理”。

“良知是天理之昭明灵觉处,故良知即是天理”

良知是天理之自然而明觉处,如此则天理虽客观而亦主观;天理是良知之当然而必然处,如此则良知虽主观而亦客观。这就是“心即理”“心外无理”“良知之天理”诸语的真实义旨。(牟宗三)

象山、阳明确然是孟子之嫡系。

二、良知以感应之是非为体

目无体,以万物之色为体。耳无体,以万物之声为体。鼻无体,以万物之臭为体。口无体,以万物之味为体。心无体,以天地万物感应之是非为体。

你若抽象地悬空去想一个隔离的心体自己,便是玩弄光景

阳明尝谓:“以其明觉之感应而言则谓之物。”

道德实践中良知感应所及之物,与存有论的存在之物,两者之间并无距离。

良知不但是道德实践的根据,而且亦是一切存在之存有论的根据,而良知亦遂有其形而上的实体之意义

第二节 致良知与逆觉体证

阳明所谓“致”,直接地是“向前推致”之意,等于孟子所说的“扩充”

便是孟子所谓“扩而充之”或“达之天下”

所谓“致良知”,即是将良知之天理或良知所觉之是非善恶,不使它为私欲所间隔,亦不使它昏昧滑过,而能充分地呈现出来,以见之于行事,以成就道德行为。

若能这样不间断地扩而充之,则人的生命行为便全体是良知天理之流行

良知人人本有,亦时时不自觉地呈露

“致”的工夫即从警觉开始

警觉亦名曰“逆觉”

在逆觉中即含有一种肯认或体证

体证是在日常生活中随其时时之呈露而体证,这种与日常生活不相隔离的体证,名曰“内在的逆觉体证”,而与日常生活相隔离的,则名曰“超越的逆觉体证”。

不隔离的内在的逆觉体证

不隔离者是儒家实践的定然之则—孟子之“求放心”,《中庸》之“诚之”“慎独”,程明道之“识仁”,胡五峰之“识仁之体”,象山之“复本心”,阳明之“致良知”,刘蕺山之“诚意”

内圣成德之学的本质工夫唯在逆觉体证。

逆觉体证不是外在的后天的工夫,而是先天的工夫,是道德实践之本质工夫。

第三节 格致诚正与心意知物

若鄙人所谓致知在格物者,致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者,致知也;事事物物皆得其理者,格物也。(《传习录》中《答顾东桥书》)

阳明解“格物”为“正物”,物即是事

解知为良知,“致知”即是“致良知”

以良知之天理,正意之所及的种种事为,或者说推致吾心良知之天理于意之所及的事事物物,使事事物物皆得到良知天理之润泽而各得其正,这就是格物。

所谓“致知”乃是不让良知为私欲所间隔,而把它推致扩充到事事物物上。

所谓“格物”亦是以良知之天理来正物,以使事物获得真实之完成,并不是以吾人心知之认识活动来穷究事物本身之理。

牟先生以为致知格物实有二式

(一)认知心下之“致知究物”,是认识论的“能所为二”之横列的。这是朱子的路。

(二)良知下之“致知正物”,则是道德实践的“摄物归心、心以宰物”之纵贯的(扩大而言之,则是本体宇宙论的摄物归心、心以成物之纵贯的)。

“心”是本心,亦是天心、道心,总之是至善心体。“意”是心之所发。“物”是意之所在。“知”则是吾心之良知,亦即心体之明觉,它是照临于意之上的价值判断之标准。

所谓人所不知而己所独知者,此正是吾心良知处

所谓修身,并不是真的要修这个“身”,乃是要使身体的活动(视、听、言、动)皆合乎礼

心正,则目之视、耳之听、口之言、四肢之动,自然无有不正。视听言动既无不正,便是身已修矣

“欲修其身者在正其心”

所谓正心,并不是要正这至善的心体,而是要正心所发动的意念

《大学》所谓“欲正其心者先诚其意”

如果知善而不能“好”,知恶而不能“恶”,便是良知被遮蔽了,便是不能致其知。

“欲诚其意者先致其知”

离了实事,知如何致?

“非即其事而格之,则亦无以致其知”

致知是诚意之本,而诚意工夫实下手处又在格物。

“为善去恶是格物。”

所谓为善去恶,即是在致良知中纯化意念与纯化意念之内容(意念之内容,即意之所在的事或行为)。自纯化意念而言,是诚意;自纯化意念之内容而言,则是格物

意欲温凊、意欲奉养者,所谓意也,而未可谓之诚意。必实行其温凊之意,务求自慊而无自欺,然后谓之“诚意”。

《中庸》云:“诚者,物之终始,不诚无物。”

所谓知至,是说良知因致之工夫而至于物,故曰“物格而后知至”

知既致,则意自诚,物自格。故工夫用力处实在于“致知”,而不在“格物”。

知之致是条件,物之格是后果

致知是致吾心良知之天理于事事物物,以正此事物,成此事物。

阳明之格物义是形上学的,不是认识论的。朱子之格物义则含有认识义。

第四节 “事”“物”两指与成己成物

(一)从“意之所在”或“意之所用”说物,意与物有种种差别,如意有善与恶之分,物(事)亦有正与不正之异,故必有待于致良知,而后意得其诚,物得其正。(二)从“明觉之感应”说物,则没有这些参差,意不待诚而自诚,物不待正而自正。

到意念之动全是良知天理之流行,而意之所在的物亦全合良知天理,此时“意之所在”与“明觉之感应”遂通而为一

就明觉之感应而言物,则“物”字必然兼指事物二者而言

仁心之感通或良知明觉之感应,必然与天地万物为一体

感应于物,而物皆得其所,则人之一切行事,亦自然纯亦不已而事事得其理

就事而言,良知明觉是道德实践的根据;就物而言,则良知明觉即是天地万物之存有论的根据。

《中庸》云:“诚者,物之终始,不诚无物。”

这个“物”字亦可概括“事”与“物”而言,一切事与物皆是诚体之所贯而使之成始而成终

《中庸》言“诚”,至程明道而由“仁”说(参看其《识仁篇》),至阳明而由“良知明觉”说,其实皆是说的这个本体。

格字之“正”字义,无论在事在物,皆将转为“成”字义。格者,成也;格物者,“成己成物”之谓也。

明觉感应中之物与事皆不可作现象看。物是“物之在其自己”的物,事亦是“事之在其自己”的事。

在明觉感应中之一切活动与行事,皆是知体之流行与著见,皆不可作现象看,而只是如如地在知体中呈现的“在其自己”之如相—如相无相,是为实相。

罗近溪:“抬头举目,浑全只是知体著见;启口容声,纤悉尽是知体发挥”

在儒家,对闻见之知而言即为现象,对德性之知而言即为物之在其自己。

第三章 知行合一

第一节 知行合一说的宗旨

“知行本体”即是良知本体,亦即是心体。知行本体的自性原本是合一的,它所以不合一,是因为被私欲私意所隔断,所以必须有“致”的工夫以复其合一之体。

知的过程与行的过程是相始终的

知行功夫只是一事,知此善时便已好此善了。反之,既好此善,当然表示已知此善,只要不为私意私欲隔断,知行本就是一而非二。

所以阳明又说:“知是行的主意,行是知的工夫。”“只说一个知,已自有行在,只说一个行,已自有知在。若识此宗旨,说知行做两个亦不妨,亦只是一个,否则便说做一个亦有甚用,只是闲说话。”

先生曰:“此须识我立言宗旨。今人学问只因知行分作两件,故有一念发动,虽是不善,然却未曾行,便不去禁止。我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处,便即是行了。发动处有不善,就将这不善的念克倒了,需要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中。此便是我立言宗旨。”(《传习录》下)

“正行”必须从正心诚意做起,心体虽无不善,但心所发出的意念却有善有恶,作善作恶之几正在此一念发动处。一念之微即是圣凡正邪分界的关口,不可不慎。

知与行是同时并起的(因为知行本体是一而非二),是“即知即行”的。

识得此意,自能随时随事“去人欲,存天理”。意念一萌,便立即彻根彻底将它克倒,不使任何一念不善潜伏在心中。—这就是阳明言“知行合一”之教的宗旨所在。

第二节 学行合一与知行合一

凡人有疑而问、而思、而辨,此即是“学”,即是“行”。

天下没有不行之学,亦没有不行之穷理。故不行不可谓之学,不行亦不可谓之穷理。

阳明所说的穷理,并不是穷究外在事物之理,而是“格、致、诚、正”四者兼备所成的穷理。

阳明所讲的致良知中的知行合一,实是将穷理解为“在行中穷尽良知之天理”,而并不是穷究外在事物之理。

当良知“知而决定”之时,“行”即随而含在其中,故知行不可分开说。在这个意义上讲知行合一,是就“道德实践之行”而再向里透,以说明此道德实践之“行”如何可能之先天根据。这是正视道德实践之本源问题,而这个本源(先天根据)即是良知之天理。

是致良知中之知行合一实不同于“学行合一”,亦不是普通所谓知识与行为的问题。

学问思辨之穷理是穷究外在事物之理,这是实然的知识之学。而良知所知者,则是道德上的是非善恶,是“应事接物”之理,这是属于应然之判断的事。

就良知天理而言,圣人无所不知,无所不能。就事物知识而言,圣人亦有所不知,有所不能。

第三节 致良知中的知行合一

吾心之良知是“知”,致吾心良知之天理于事事物物是“行”。

一切道德价值,皆在知行合一中而成就。知善知恶之“知”,与好善恶恶、为善去恶之“行”,是同时并起,一以贯之的。

阳明所说的“心”正是天心、道心,亦即孟子的本心。阳明所说的“理”正是天理、道理,亦即道德的实体之理。

自认知的心与知识的物理而言,心与理不一,知与行亦不一。若自天心天理而言,则心理为一,知行亦合一。

若是天心天理处之知行仍不合一,则关键只在良知不能“致”。有一念明觉而不能致,则知自知,行自行,知行自然隔成两截而不合一。所以知行之“合一”,必须与良知之“致”关连在一起说。

良知本明,自然知是知非、知善知恶,所以说“良知自知原是容易的”,此便是“知之匪艰”。但人为私欲所蒙蔽,为气质所局限,常常不能“致”那良知;良知不能致于物,则事物不得其正,不得其成,此便是“行之惟艰”。

第四章 良知与知识

成德的最高目标是圣,是仁者,是大人,而它的真实意义则在:于个人有限的生命中取得一个无限而圆满的价值。

要说不圆满,永远不圆满,所以自孔孟开始,儒者从来不敢以圣人自居。但要说圆满,当体即圆满,圣亦随时可至,所以孔子说:“我欲仁,斯仁至矣。”同理,要说解脱,这就是解脱;要说得救,这就是得救。

第一节 德性之知与闻见之知

所谓德性之知,即是发于性体之知,亦即“知爱知敬、知是知非,当恻隐自然恻隐,当羞恶自然羞恶,当辞让自然辞让”之知

《中庸》云:“诚则明矣,明则诚矣。”

诚体起明,明即是诚体之朗润与遍照

良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用。

盖日用之间见闻酬酢虽千头万绪,莫非良知之发用流行,除却见闻酬酢,亦无良知可致矣

致良知的本义就是要将吾心良知之天理扩充出来,以贯到事事物物上,以使事事物物得其真实之成就。为成就事物所必需的见闻知能,吾心之良知自会发出命令,使吾人去见、去闻、去求知、去习能,这全是良知要求我们如此去做

一切格物之事皆当以致良知为本,故凡格物之事以及所得之知识皆是“良知之发用”。然致良知又必须辅之以格物,否则只务识得良知本体,仍将不免“耽空滞寂而归于绝物,亡缘亡照而归于反知”。

第二节 良知之坎陷与统摄知识

阳明说“意之所在便是物”

“物”实际上即是我们日常生活所牵连的种种行为。

格物即是正物,即是成物

一切事物皆在良知之涵润成就中,摄物以归心,而为心所贯彻,此便是形上的直贯,亦正是儒家内圣之学的本义。

良知决定这个行为应当做,致良知是由意志律而实现这个行为,但在此“致”字上仍必须有知识的事物律乃真能实现这个行为

致良知之“致”字迫使我们吸收知识,我们即可在致字上摄入知识而融入致良知之教义中。

良知是道德心,而人之求知识则依于了别心(认识心)。知识自必有待于外,而亦必有待于吾心之领取。领取便是了别,而了别的作用仍然是吾心所发出。

吾心良知决定一应当之行为,在实现此一行为时,固然必须一面“致”此良知,但就在这“致”字上,良知亦必须决定自己转而为了别。这种转化乃是“良知自我之坎陷”(此亦仍然是良知天理中的一环)。

致良知行为本身之双重性:既是“行为系统”,又是“知识系统”。

良知坎陷自己而转为了别心,则形成知识系统

第三节 良知坎陷后之重现与圆成

道德行为固然是良知天心所自决,知识行为亦同样是良知天心所自决。既决定有这个行为,便需贯彻良知之决定而成就这个行为

致良知之整全的行为历程

(一)良知天心决定成就一应当之行为,是第一步。

(二)在致良知之“致”中,良知决定坎陷它自己以转化为了别心,是第二步。

(三)了别心在与物为对中而发动知识行为以成就知识系统,是第三步。—对此知识行为加以反省,即成就知识论。

(四)融摄知识宇宙而会归于行为宇宙,使知识统属于良知,是第四步。—反省一切行为而知其皆统属于良知之天理,即成就道德形上学。

(五)良知恢复其不与物为对之天心天理之本性,而即致吾心良知之天理于事事物物,使事事物物各得其正,各得其成,这就是第五步。—这最后一步即形上之直贯,表示致良知教之圆满完成。

吾人承认科学是知识,然吾人之决定要科学之一决定则非知识,而只是吾人之良知之决定。此决定乃断然在科学知识之上一层次者。科学本身依于其上一层次之良知之决定要他有而有,则科学之知自亦不能摄尽一切之知,而必以良知为之主。而中国传统思想中之重德性之知及良知之教,在原则上绝不可动摇,亦由此可知矣。

第五章 良知与中和寂感

喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者天下之大本也,和也者天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。

第一节 求未发之中与观未发气象

伊川所意谓的“中”

实际上是指吾人之心处于一种“不发未形”,因而亦无所谓偏倚的境况。在这个意义上所说的“中”,并不是超越喜怒哀乐之情变,异质地跳越一步,而指目那个超越的性体或本心。

至于延平所谓“观未发之前气象”

在默坐危坐之隔离的、超越的体证中,“中”体(亦即性体,又可名独体)即从私欲、气质、喜怒哀乐情变之混杂中澄然凸现,成其为纯粹自己之自存自在,这便是“莫见乎隐,莫显乎微”的澄然、森然之气象。

是一种本体论的体证,借此以见体,以清澈自己之生命,由此而以中导和,发而中节,然后乃有真正的道德行为之引生,以成就道德创造

第二节 致中和与慎独

曰:“澄于中字之义尚未明。”曰:“此须自心体认出来,非言语所能喻,中只是天理。”曰:“何者为天理?”曰:“去得人欲,便识天理。”曰:“天理何以谓之中?”曰:“无所偏倚。”曰:“无所偏倚是何等气象?”曰:“如明镜然,全体莹澈,略无纤尘染着。”

大本是天下事理之所共出,达道是天下古今之所共由。所以必须无所不中方为“大本”,无所不和方为“达道”。

天理无所偏倚,故谓之中。

喜怒之情虽未发未着,但仍然可以有所偏倚

之所以有偏倚,是因为有病根在,如平日好色好名好利之心未尝无,这便是病根。既有此病根,虽未发未着,亦不可说无所偏倚

须是平日好色好名好利等项一应私心扫除荡涤,无复纤毫留滞,而此心全体廓然,纯是天理,方可谓之喜怒哀乐未发之中,方是天下之大本

问:“宁静存心时可谓未发之中否?”先生曰:“今人存心只定得气,当其宁静时亦只是气宁静,不可以为未发之中。”曰:“未便是中,莫亦是求中工夫?”曰:“只要去人欲存天理,方是工夫。静时念念去人欲存天理,动时念念去人欲存天理,不管宁静不宁静。若靠那宁静,不惟渐有喜静厌动之弊,中间许多病痛只是潜伏在,终不能绝去,遇事依旧滋长。以循理为主,何尝不宁静?以宁静为主,未必能循理。”(《传习录》上)

中只是天理,宁静定气不是中,求中工夫亦不自宁静着手,唯“去人欲、存天理”方是工夫。

“中”不是在气机之“敛”或“发”上说,而是在一念独知之天心天理处说。

事变亦只在人情里,其要只是致中和,致中和只是谨独。

谨独即慎独。独即是“人所不知而己所独知”的良知,亦即是天心天理。吾心良知之天理即是“中”,致良知之天理即是“和”。

今若又分戒惧为己所不知,则工夫便支离,亦有间断。既戒惧即是知,己若不知,是谁戒惧?如此见解,便要流入断灭禅定。”

戒惧、慎独只是一个工夫,都必须在“独知”之时常惺惺(念念警觉)。

“独知”无分于有事无事,亦无间于动静。一念独知时即是诚的萌芽,而常惺惺便是“端本澄源”,便是“立诚”。

“诚”即是良知之天理,亦即是天理之“中”

“静时念念去人欲存天理,动时念念去人欲存天理”,存天理是“存养”,去人欲便是“察识”

“省察是有事时存养,存养是无事时省察。”

(省察与察识意同)

《大学》以“毋自欺”解释“诚”,诚即是中,即是天理。因此,存养亦只是存个毋自欺,察识亦即是识个欺的病。

戒慎不欺而存诚,即是良知之天理,亦即是中;内不自欺,顺中而发,自然无不中节,此便是和。

阳明将慎独、致中和统摄于致良知教来讲,比朱子“静养动察”“敬贯动静”的讲法,自更直截、更圆融。

第三节 良知之体用与中和寂感

性无不善,故知无不良。良知即是未发之中,即是廓然大公、寂然不动之体,人之所同具者也,但不能不昏蔽于物欲,故须学以去其昏蔽,然于良知之本体,初不能有加损于分毫也。知无不良而中、寂、大公之体未能全者,是昏蔽之未尽去而存之未纯耳。体即良知之体,用即良知之用,宁复有超然于体用之外者乎?(《传习录》中《答陆原静第二书》首段)

(一)良知即是未发之中,即是廓然大公、寂然不动之本体。

(二)良知本体人人同具,但因物欲之昏蔽,故良知本体(亦即中、寂、公)不能全体呈现,而须从事于学以去昏蔽。

(三)虽有昏蔽,然于良知本体并无所加损,昏蔽既去,存养既纯,本体自然呈露。

(四)所谓体用即是良知之体用,良知并不超然于体用之外,离开良知亦无所谓体用。

心不可以动静为体用。动、静,时也。即体而言用在体,即用而言体在用,是谓体用一源。若说静可以见其体,动可以见其用,却不妨

体既非静,用亦非动,即动即静,即体即用,是之谓“体用一原”

动静因“时”而显,良知心体超越时间而自存,故无分于动静

“未发”之“中”即是良知之天理,“已发”之“和”即是良知天理感通之用。

良知即是未发之中,即是发而中节之和。

阳明已明白指出良知无前后内外而浑然一体,无分于有事无事,无分于动静,亦无分于寂感

中是就良知自体说,和是就良知感应说。

阳明所说的“良知”,即是那人所不知而己所“独知”的“知善知恶”的良知。

如何能贯下来?还是要靠良知本身有不容已地要涌现出来的力量

就良知当下呈现而指点之、肯认之,这便是逆觉(内在的逆觉体证),步步逆觉而体证之,即是步步推致而扩充之。

第六章 工夫指点的意义

心之为心或良知之为良知,在明觉,亦在天理;明觉与天理合一,方是本心,方是良知。一旦天理义把不紧,便必然流入“虚玄而荡”。

第一节 克己与为己之心

“克己”实即“复礼”

人必须“非礼勿视听言动”,才真能“为那个躯壳的己”。

“真己”与“躯壳的己”是主从关系,所以说“真己是躯壳的主宰,若无真己,便无躯壳,真是有之即生,无之即死”。

第二节 静坐与光景

何须更起念头?人需在事上磨炼做功夫乃有益。若只好静,遇事便乱,终无长进

一味好静只是一种逃避的自私。

动静只是一个,那三更时分空空静静的,只是存此天理,即是如今应事接物的心。如今应事接物的心亦是循此天理,便是那三更时分空空静静的心。故动静只是一个,分别不得。

无论动时静时,只是一个停停当当平平顺顺的工夫,只是“直道而行”。

曾子说吾日三省吾身,孟子言集义,《中庸》言诚身明善,《大学》言慎独,明道说识仁、以诚敬存之,象山说先立其大,以及阳明言致良知,都是孔子所谓“直道而行”的直道工夫

唯直道工夫,方能本末一贯,内而成就“内圣”之德,外而开出“外王”大业

所谓光景,是在静坐中出现的一个似是而非的幻境。

心永远为主体而落实,不能作为对象。若将心推出去作客体,则是心以自己观自己,心自身便起一主客之分裂,即心分裂为观者与被观者。

此被观之对象实际上并不是心,而是心推出去而为客体所现出的一个虚影,此便是光景。

教人静坐是主于收敛,旨在涵养省察,隔断习气私欲,以恢复本心。

静坐不是本质的相应工夫,而光景便是与这不相应的工夫相连出现的

对于这不相应的工夫,必须有一个破工夫的工夫,这是一个超越于不相应的工夫之上的工夫,在禅宗是用棒喝的方式,在阳明即是致良知

你若真能如此从里面开而出之,自然“见善即迁,有过即改”“人欲日消,天理日明”,这方是“真切工夫”。

第三节 居敬、穷理、尽性

一者天理,主一是一心在天理上。

在阳明,一切工夫总归于“致知”,致知是致吾心良知之天理于事事物物,以成事成物

明的格物义是形上学的,不是认识论的(他所谓心与理一,心外无理,心外无物,亦都是形上的命题)

居敬、穷理是一事,穷理、尽性是一事,总括起来只是“致良知”。居敬是存养此心之天理,敬是主一,主一是一心在天理上;穷理是穷吾心之天理,尽性亦只是尽我心性中本有之天理而已。而“良知”即是吾心之天理;“致”是推扩,亦即充尽之意。穷理之穷,尽性之尽,与致良知之致,义皆相通。所以说,总括起来只是致良知。

第四节 集义、致良知

若时时去用必有事焉的工夫,而或有时间断,便是忘了,即须勿忘。时时去用必有事焉的工夫,而或有时欲速求效,此便是助了,即须勿助。其工夫全在必有事上用,勿忘勿助只就其间提撕警觉而已。

勿忘勿助都是消极面的警戒之言,正面的积极工夫只在“必有事焉”,只在“集义”。

夫必有事焉只是集义,集义只是致良知

随时就事上致其良知,便是格物;着实去致良知,便是诚意;着实致其良知,而无一毫意、必、固、我,便是正心。

着实致良知,则自无忘之病;无一毫意、必、固、我,则自无助之病。故说格致诚正,则不必更说个忘助。

盖良知只是一个天理自然明觉发见处,只是一个真诚恻怛,便是他本体。

随着这一念良知,便致此良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理,皆得其正。

致良知是工夫的起点,亦是工夫的终点。

“今日良知见在如此,只随今日所知扩充到底;明日良知又有开悟,便从明日所知扩充到底。”

良知天生现成,就在各人心中,只要随时随事致此良知,自然一切平平顺顺,中节中理。

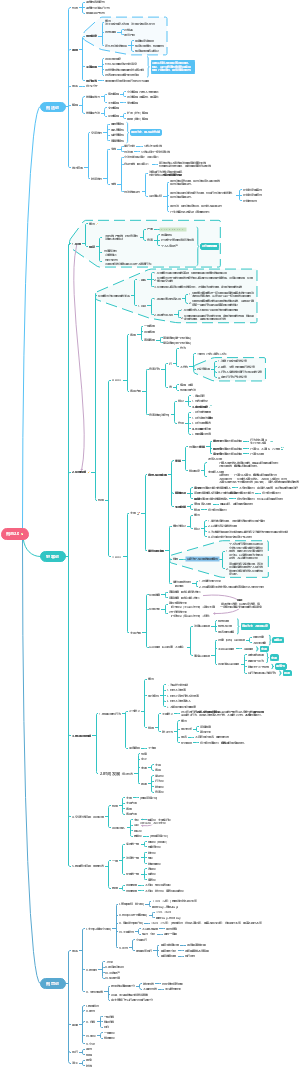

第七章 四句教与天泉证道

第一节 天泉桥上一夕话

丁亥年九月,先生起复征思田,将命行时,德洪与汝中论学。汝中举先生教言曰:“无善无恶是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”德洪曰:“此意如何?”汝中曰:“此恐未是究竟话头。若说心体无善无恶,意亦是无善无恶的意,知亦是无善无恶的知,物亦是无善无恶的物矣。若说意有善恶,毕竟心体有善恶在。”德洪曰:“心体是天命之性,原是无善无恶的。但人有习心,意念上见有善恶在。格致诚正修,此正是复那性体功夫。若(意)原无善恶,功夫亦不消说矣。”是夕,侍坐天泉桥,各举请正。

先生曰:“我今将行,正要你们来讲破此意,二君之见正好相资为用,不可各执一边。我这里接人原有此二种。利根之人直从本源上悟入。人心本体原是明莹无滞的,原是个未发之中。利根之人一悟本体即是功夫,人己内外一齐俱透了。其次,不免有习心在,本体受蔽,故且教在意念上实落为善去恶。功夫熟后,渣滓去得尽时,本体亦明尽了。汝中之见是我这里接利根人的,德洪之见是我这里为其次立法的。二君相取为用,则中人上下皆可引入于道。若各执一边,眼前便有失人,便于道体上各有未尽。”

既而曰:“以后与朋友讲学,切不可失了我的宗旨:无善无恶是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶的是良知,为善去恶是格物。只依我这个话头,随人指点,自没病痛。此原是彻上彻下功夫。利根之人世亦难遇,本体功夫一悟全透,此颜子、明道所不敢承当,岂可轻易望人?人有习心,不教他在良知上实用为善去恶功夫,只去悬空想个本体,一切事为俱不着实,不过养成一个虚寂。此个病痛不是小小,不可不早说破。”是日德洪、汝中俱有省。

阳明四句教言简称“四有”,龙溪的说法则简称“四无”

第二节 四句教释义

所谓“无善无恶心之体”,是先抽象地陈述一个潜隐自存的本体,这个本体(是心体,亦是性体)是道德之根、价值之源,这当然是纯粹至善的。但何以又说“无善无恶”?因为:

这心体乃是“理”,不是“事”。事有相,而理没有相,理自无不善,但却无有善相可见

“无善无恶者理之静,有善有恶者气之动。不动于气,即无善无恶,是谓至善。

至善之心体无善恶之相可见,故曰“无善无恶”

无善无恶的“无”,意在遮拨善恶相对的对待相,以指出这潜隐自存的心体不落于善恶对立之境,借以凸显其超越性、尊严性与纯善性

这纯善的心体是未经分划的那个本源的原始之绝对(绝对善,善本身)。究极地说,它是不能用任何名相(善与恶皆是名相)加以指述的。一用名相指述,便限定了它,它便成为相对的,而不是超越的绝对的本体了。

第二句“有善有恶意之动”。依阳明,意是心之所发,心体没有善恶相,到意念发动便有善恶之分。因为心之发动为意念,往往是牵连于躯壳(气质欲望)而分化:顺躯壳起念为“恶”,不顺躯壳起念则为“善”。

意之动既有善恶之分,故工夫唯在心之发动处着力

“意之动”有善有恶,而“动于意”则无论善念恶念皆将成为恶的,因为“意之动”是直接从心体发,可说是第一序的意,而“动于意”则是间接的,是顺第一序的意又返回来而多起了一层念,在这第二层的念中,便有利害计较与意见习气夹杂进去,所以无论善念恶念一齐皆坏

又“气之动”与“动于气”的分别,义亦同

本体之知即是良知。心意发动处的善恶,只有自己的良知知之,此乃“人所不知而己所独知”者。良知何以能知此发动处的善恶?因为良知乃是超越而照临于经验的善念恶念之上的天理,意有善与恶之两歧,而照临此意的良知即是绝对的纯一

所谓“致良知”,即是把这照临于经验的善念恶念之上的“知”扩充出来,以是是而非非、善善而恶恶,使心之所发的意念只有善而无恶,使恶念在良知之“致”中随时消化于无形

第四句“为善去恶是格物”。依阳明,“意之所在便是物”。物,即是意念之内容。

格物,即是正意之所在的物,以使意念之内容(事事物物),皆在良知天理之鉴照润泽中表现而为具体的善行与善事

所谓“为善去恶”,即是在致良知中“纯化意念”与“纯化意念之内容”。自纯化意念而言,是诚意;自纯化意念之内容而言,则是“格物”

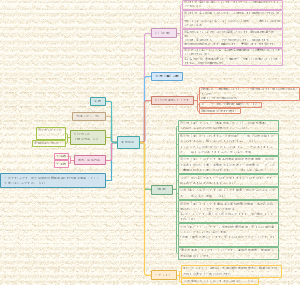

心体无善无恶

粹然至善

超善恶相

心之所发:意

顺心体而呈现:善

顺躯壳而呈现:恶

良知

知善——好善

知恶——恶恶

为善去恶:致知格物

纯化意念——诚意

纯化意念之内容——格物

第三节 “四有”与“四无”之会通

吾人从事道德实践,必须朗现良知心体之本性,亦即必须体现那无相的实体性的心。

意与物起初有善有恶,但通过致良知,化意归心,纯从知起,则本属经验层者即提升而为超越层,如是则意亦为粹然至善的无相之意。

这种没有善恶之差别相的差别之物乃是如相之物。如相之物纯是良知天理之所贯彻,纯是知体著见,纯是明觉之感应。龙溪即从这里说“四无”。

四有与四无自然是代表两种方式:四有是经验的方式,四无是超越的方式。从工夫上说,四有从后天入手,有所对治,亦可说是渐教;四无是从先天入手,无所对治,无有容“渐”之处,因此必须是顿悟。

从四有之方式做致良知工夫,致久而纯熟,则私欲净尽,亦可进到四无之境,此即阳明所谓“即工夫即本体”。

依四无之方式做工夫,则直悟本体,一悟全悟,良知本体一时顿现,其所感应之事亦一时全现,此即所谓圆顿之教(圆必含顿,顿必含圆),亦即所谓“即本体即工夫”。

所谓上下根之分,不只是聪明与否的问题,最重要的关键是在气质私欲

事实上,四有句乃是道德实践之普遍的甚至是必然的方式

四无之说实不可作一客观之教法。

四有句以诚意为工夫着落处,是表示“意之动”乃是问题之所在,而解决问题的底据(诚意所以可能的超越根据)则是良知。

意之动是后天的,而良知却是先天的

而且四有句之为渐,亦只是因为有所对治而为渐,但其对治却不是后天地辗转对治,它有先天的良知(本心)为其对治的超越根据。因而这种渐亦就含有顿之可能,而可以通于顿

未至于顿是渐境,至于顿则是化境。

就道德实践而言,先天是心,后天是意。意既是后天,自有善有恶,所以必须着工夫。所谓先天之功在后天上用,意即正心工夫只在诚意,“舍了诚意,更无正心工夫可用”。

四句教并非只是后天的,亦非彻底的渐教,它既有先天义,亦可达到顿时的化境

四有句即是彻上彻下的工夫,而不可视之为权法。

“此是彻上彻下语,自初学以至圣人只此功夫。初学用此,循循有入;虽至圣人,穷究无尽。尧舜精一功夫亦只如此。

第八章 心即理的义蕴与境界

第一节 心即理(良知即天理)的义蕴

象山所说的实理,亦即阳明所谓“良知之天理”

此天所与我、心所本具的理,是有根的,是真实的,故曰“实理”。实理显发为行为,即是“实行”;表现为人伦日用家国天下之事,即为“实事”;得之于己而凝为孝悌忠信等,即是“实德”。

由本心实理流出而为实事实行,此即陆学精神之所在

圣人之学,心学也。尧舜禹之相授受曰:人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。此心学之源也

阳明则谓道心精一之谓仁,所谓中也,故云:“唯一是惟精主意,唯精是唯一功夫,非谓唯精之外复有唯一也……博学、审问、慎思、明辨、笃行者,皆所以为唯精而求唯一也。”唯精唯一,允执其中。中,即是道心,即是仁,亦即是天理。

所谓心即理的理,即是天理。

阳明直判曰:“四书五经不过说这心体。”

《论语》以“仁”为主,《孟子》以“性善”为主,《中庸》以“诚”“中和”“慎独”为主,《大学》以“明明德”“诚意”为主。《诗》以“温柔敦厚”为教,《书》以“百王心法”为教,《易》以“穷神知化”为教,《春秋》以“礼义大宗”为教,《礼》以“亲亲尊尊”为教。—凡此皆是属于内容真理而不能脱离主体者,故阳明以为“不过说这心体”。

象山云:“学苟知本,六经皆我注脚。”

良知心体在种种机缘上,自然而自发地表现为各种不同的天理,以“是是而非非,善善而恶恶”,如此自能“尽了万事万变”

世间万事归总而言之,亦不过正其非以成其是,去其恶以成其善而已。

良知心体正是“定是非、知善恶”的准据,亦是成就事物的实现原理

阳明有云:“虚灵不昧,众理具而万事出。心外无理,心外无事。”

所谓虚灵不昧,即是指心而言。阳明所说的“心”是孟子的本心,亦即天心、道心;他所说的“理”是吾心应事接物之理,应事接物之理乃是道理,亦即吾心良知之天理。心为天心,理为天理,理由心发,即在心中。众理具于吾心,故曰“心外无理”。心者,万事之所由出,故曰“心外无事”。心之所发为意,意之所在为物,物即是事,心外无事亦即“心外无物”。故陆王之学实只是“一心之朗现,一心之申展,一心之遍润”。

象山之学在由本心实理流出而为实事实行。阳明之学在致吾心良知之天理以正物成物

“致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者致知也,事事物物皆得其理者格物也。是合心与理而为一者也。”

一切事物皆在良知天理之润泽中而得其真实之成就

摄物以归心,心以宰物、以成物,此便是道德的创生,形上的直贯。

第二节 良知现成、何思何虑

孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”

这个良知当然是“天所与我”“我固有之”,并且是“人皆有之”而“不异于圣人”的。

吾心之良知随时呈现,即将这随时呈现的良知扩充出来,贯到事物上去,使事事物物皆得其正、皆得其成。这就是致知格物。

但良知虽然先天现成,却有呈现不呈现;已呈现矣,又有能致不能致

致,即是使良知扩充而贯下来之谓。

“良知现成”绝无可疑,问题只在如何“致”,如何“体现”这现成的良知。

良知只可以隐显说,而不可以已发未发说

知善知恶的良知,人所不知而己所独知的良知,是随时随事而呈现的,这当下现前呈现的良知,即是良知本体,即是真良知。它即是未发之中,即是已发之和,是即中即和,即寂即感的

这不学不虑现成具足的良知要扩充而贯下来以成己成物,却须有个“必有事焉”的工夫(此义已见于第六章第四节)。但虽必有事焉,而良知心体上却着不得一分意思。若动于意或动于气,便是作好作恶(好恶皆读去声),而不是“何思何虑”的天理流行。

《易·系辞传》云:“子曰:天下何思何虑!天下同归而殊途,一致而百虑。天下何思何虑!”意谓心通于道,则不假思虑也。

曰:“然则无善无恶乎?”曰:“无善无恶者理之静,有善有恶者气之动。不动于气,则无善无恶,是谓至善。”曰:“佛氏亦无善无恶,何以异?”曰:“佛氏着在无善无恶上,便一切都不管,不可以治天下。圣人无善无恶,只是无有作好,无有作恶,不动于气。然遵王之道,会有其极,便自一循天理,便有个裁成辅相。”

谓之不作者,只是好恶一循于理,不去又着一分意思。如此即是不曾好恶一般。

循理便是善,动气便是恶

诚意只是循天理。虽是循天理,亦着不得一分意。故有忿懥好乐,则不得其正。须是廓然大公,方是心之本体。知此,即知未发之中。

薛侃录

如能循理而不动于气,则无善无恶,是谓至善。

善与恶是对待性概念,在理(天理)上则不能说善恶。

良知是天理,故吾人只能顺良知天理做去,此处着不得一分意思,意念一起即有善恶之分,所以说“无善无恶理之静,有善有恶气之动”。

气之动有善有恶,而动于气则无论善念恶念一齐皆坏

盖人在好善恶恶上常不免又着一分意思,再转一个念头,这便不纯了。即使是善的念头,亦非真善,因它有了私欲夹杂之故。

说“无善无恶”,不是说良知天理有不善,或性有不善,亦不是说性或良知天理无所谓善与不善,其实意只是说,在良知天理这里不能说善说恶,着不得善恶的念头

“心体上着不得一念留滞,就如眼着不得些子尘沙,些子能有几多?满眼便昏天黑地了。”

“这一念不但是私念,便好的念头也着不得些子。如眼里放些金玉屑,眼亦开不得了。”

阳明所谓无善无恶,只是遮拨在良知好恶上那个动于意或动于气的多转了一下的念头,而不是遮拨良知本性之为善

不动于气,即无善无恶,是谓至善

圣人无善无恶,则是《尚书·洪范》篇所谓“无有作好(去声),遵王之道;无有作恶(去声),遵王之路”。

善恶不在外物而在我心—好恶一循于理便是善,不循理而动气便是恶

“诚意只是循天理”。循天理只是“率性”,只是依良知之真是非而行,这是“何思何虑”,并未着一分意思。

同是“草”,除去是因草有碍,依理当去;不除是浑然与天地万物为一体,是就碧绿之草常观万物生意(程子尝谓周茂叔窗前草不除,问之,曰:与自家意思一般)。

既是“何思何虑”,所以不须“前知”

或问至诚前知。先生曰:“诚是实理,只是一个良知。实理之妙用流行即是神,其萌动处即是几。诚神几,曰圣人。圣人不贵前知。祸福之来,虽圣人有所不免。圣人只是知几,遇变即通耳。良知无前后,只知得现在的几,便一了百了。若有个前知的心,就是私心,就有趋避利害的意。邵子必于前知,终是利害心未尽处。

圣人至诚知几,几是动之微,就此萌动处知得是非、善恶、诚伪、邪正……便自然“遇变即通”“一了百了”。

“何思何虑”并非“无思无虑”

《系》言何思何虑是言所思所虑只是天理,更无别思别虑耳,非谓无思无虑也

思曰睿,睿作圣。心之官则思,思则得之。思其可少乎?沉空守寂与安排思索正是自私用智,其为丧失良知一也。良知是天理之昭明灵觉处,故良知即是天理,思是良知之发用。若是良知发用之思,则所思莫非天理矣。

何思何虑并非沉空守寂之无思无虑,只是“不可着一分意思”,不可自私用智之意

致良知工夫到达纯熟之境,无一毫私意留滞,将自家生命从隐曲中翻出来,一切如如平常,随时光明自在,便是何思何虑境界。

阳明所谓“不着一分意思”,是就病之极隐细、极深微处说。放大而例证之,便是意见、典要、气魄、能所诸病。粗之,便是好名、好胜、好权、我见、我慢。再粗之,便是声色货利。凡此皆足以障蔽良知。

对此等等病,若欲一一拔除之,试想其工夫须如何之严且密。对此无休止之工夫过程,且不说难易,说难使人沮,说易使人忽,唯当精诚不息耳。

第三节 终日乾乾、对越在天

理一而已,以其理之凝聚而言则谓之性,以其凝聚之主宰而言则谓之心,以其主宰之发动而言则谓之意,以其发动之明觉而言则谓之知,以其明觉之感应而言则谓之物。故就物而言谓之格,就知而言谓之致,就意而言谓之诚,就心而言谓之正。正者正此也,诚者诚此也,致者致此也,格者格此也,皆所谓穷理以尽性也。天下无性外之理,无性外之物

心之所在是心之物,意之所在是意之物,知之所在是知之物;物即是事,格物即是正此“心、意、知”之所在的事。

正心、诚意、致知、格物皆是修身工夫,并无内外彼此之别。

“理一而已”的理与正此、诚此、致此之“此”同,是从本原处指目一个东西而泛言之;这个本原处的东西即是本心

圣贤学问本是相应道德本性而为道德实践,故圣贤学问与圣贤工夫实为一事。

超越义实系于三时而见

(一)由与罪恶对照时而见。

(二)由保任戒惧之时而见。

(三)由安静回向之时而见。

动时本体内在,天理流行,只是一个良知明觉之感应,只是一个“何思何虑”;静时本体超越,性体渊穆,便是乾乾惕厉,“对越在天”

在儒圣之学中,本体既超越亦内在,既内在亦超越,是“即超越即内在,即内在即超越”的

在儒家,实是道德境界、天地境界、艺术境界通而为一

中国圣哲讲学本不从思辨入,而是从践履工夫入。工夫必归于具体,阳明即是由最具体之良知感应而建立人物之同体。

所谓“花树不在心外”,亦是随机之指点,是表示我与花树俱在一灵明之感应中同时呈现。感则俱感,寂则俱寂

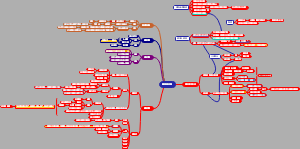

第九章 阳明的亲民哲学及其事功

第一节 与万物为一体

大人与小人之分即在于能否呈现其与天地万物为一体之仁心,而仁心能否呈现又在于他是否能超脱利欲私意之蒙蔽。

从事“大人之学”的进路,首先在于去私欲之蔽,以复其本有之明德

所谓明德,实即天命之性、本心之仁

《大学》所谓厚薄是良知上自然的条理,不可逾越,此便谓之义,顺这个条理便谓之礼,知此条理便谓之智,终始是这个条理便谓之信。

良知自然之条理是当然之理,是先天定然如此的,所以名之曰“天理”

“吾身”与“至亲”之间,则绝对不能再分彼此,再分厚薄。因为“亲亲,仁也”,若与至亲犹分彼此厚薄,便是“不仁”。

第二节 明明德以亲民

必须明明德于天下,然后才能使我之“性”获得充尽圆满之实现,所以说“是之谓尽性”。尽性即是尽心,尽心即是尽仁,尽仁即是明明德。而明明德又必落实于“亲民”,乃能得其真实之表现。因此阳明认为“政在亲民”。

与愚夫愚妇同的,是谓同德;与愚夫愚妇异的,是谓异端。

总之,尽吾心一体之仁以亲民,这是任何形态的纪纲政事与礼乐教化所不可或违的首要原则,亦是一切为政者(处理公共事务者)所必须念念在心而绝对遵守的最高信条,否则便是“愚民”“虐民”而“与民为敌”

齐王之子尝问:“士何事?”孟子答道:“尚志。”所谓尚志,亦即“求尽其心”之谓。

第三节 亲民哲学的实践:建立事功

所谓“触之不动”,即孟子“不动心”之意

面对艰巨的责任,心不摇惑,无所踌躇,即是“不动心”,亦即宋明儒常说的“义理承当”,所以阳明的“触之不动”是从学养而来。

此心光明,亦复何言。

阳明临终的话正是他一生最恰当的表白。

第十章 阳明的人格与风格

第二节 狂者胸次

一切只依良知真是非而行,不委曲,不敷衍,没有瞻顾,没有回护,便是“狂者胸次”

狂者精神最能超脱凡俗,卓然挺拔,但如不在事上磨炼,以入于精微笃实,则渐有“轻灭世故,阔略伦物”之病。

孔子“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也”

狷者有所不为是“有守”,有守是立得住;狂者进取是“有为”,有为是行得去。

青年之狂气,却是生命之昂扬,只要不装腔作势,不流于狂妄蹈虚,则亦是自尊上进之征

第三节 敬畏与洒落

敬畏亦就是慎独的意思

唯有心体莹澈,天理常存,物来顺应,不累于欲,随时随事皆自得,从心所欲不逾矩,如此乃能谓之洒落。

君子之“戒慎恐惧”,是要常常保存心体之灵昭不昧—这是无时或已、不容间断的工夫。

则良知常明,天理常存

心体是莹澈而贞定的,是好恶皆得其正的,是廓然大公、物来顺应的

真洒落

“洒落”生于“天理之常存”,天理又常存于“戒慎恐惧之无间”,而戒慎不睹、恐惧不闻即是“慎独”,慎独即是“敬畏”。

所谓“敬畏”只是存养吾心良知之天理,常保其昭明灵觉,勿使昏昧放逸,便自然无所牵扰而洒脱自在,如此则“敬畏”与“洒落”自能相贯而一致

尔那一点良知,是尔自家底准则。尔意念着处,他是便知是,非便知非,更瞒他一些不得。尔只不要欺他,实实落落依着他做去,善便存,恶便去,他这里何等稳当快乐!”

不要欺瞒它便是敬畏,稳当快乐便是洒落

“洒落”与“敬畏”二者必须和谐统一,方是儒者之学。