导图社区 价值评估基础

- 42

- 3

- 0

- 举报

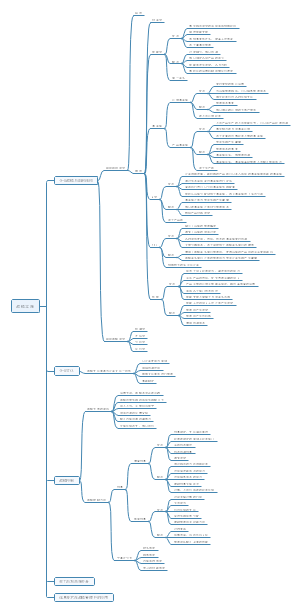

价值评估基础

注册会计师 注会 CPA 财务管理 财管价值评估基础思维导图,包括:利率、货币的时间价值、风险与报酬。

编辑于2023-01-28 09:00:09 北京市- 相似推荐

- 大纲

价值评估基础

利率

利率的定义:一定时期内资金交易的价格,=(利息/本金)*100%

基准利率:中国人民银行(央行)对国家专业银行和其他金融机构规定的存贷款利率,是央行实现货币政策目标的重要手段之一

基准利率的特征:市场化、基础性、传递性

利率的影响因素

利率=纯粹利率+风险溢价 =纯粹利率+(通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价)

纯粹利率:无风险、无通货膨胀时资金市场的平均利率,又称“真实无风险利率”,如:无通货膨胀时的短期政府债券的利率

通货膨胀溢价:由于存续期内存在通货膨胀导致资金购买力下降的风险而要求获得的补偿,往往用存续期预期的平均通货膨胀率衡量

名义无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价 =真实无风险利率+通货膨胀率 费雪方程式:本金*(1+名义无风险利率)=本金*(1+真实无风险利率)*(1+通货膨胀率) (1+名义无风险利率)=(1+真实无风险利率)*(1+通货膨胀率)

违约风险溢价:由于存续期末存在不能按约定足额收回本金或利息的风险而要求获得的补偿 ▲一般认为政府债券没有违约风险,政府债券的违约风险溢价为0 ▲公司信用评级越高,公司债券违约风险越小,违约风险溢价越低

流动性风险溢价:由于存续期内存在不能再短期内以合理价格变现的风险而要求获得的补偿 ▲国债流动性好,流动性风险小,流动性风险溢价低 ▲小公司债券流动性差,流动风险高,流动性风险溢价高

期限风险溢价:由于存续期内存在市场利率上升导致所投资证券价格下跌的风险而要求获得的补偿,又称为“市场利率风险溢价”

利率的期限结构

利率的期限结构定义:某个时点不同期限债券的到期收益率和期限之间的关系,反映长期即期利率和短期预期利率的关系

无偏预期理论

前提假设:投资者对未来短期利率有确定的预期,资金在长期资金市场和短期资金市场之间能完全自有流动,即:不同期限的债券是完全替代品

无偏预期理论观点:利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期 ▲长期即期利率是有效期内短期预期利率的无偏估计 ▲长期即期利率是有效期内短期预期利率的几何平均值(复利) 例:假设长期即期利率为i(两年期利率),第一年短期即期利率为5%,第二年短期预期利率为8%,则 本金*(1+i)²=本金*(1+5%)*(1+8%)

局限性:假设前提太过理想化,不贴合现实

有偏预期理论

市场分割理论

前提假设:资金在不同期限的债券(资金)市场之间完全不能流动,即:不同期限的债券(资金)完全不可替代

市场分割理论观点:

每类投资者固定偏好于某一期限的债券

不同期限的债券市场互不相关

某种期限的即期利率完全取决于该期限市场的资金供求关系,和其他期限市场的资金供求关系无关

局限性:无法解释不同期限债券的利率体现的同步波动现象

流动性溢价理论

前提假设:不同期限的债券(资金)不是完全替代品,也不是完全不可替代

流动性溢价理论观点

长期债券到期期限更长,利率变化的可能性更大、风险更高 长期即期利率=未来有效期内短期预期利率的几何平均值+流动性风险溢价

货币的时间价值

货币时间价值概念:货币资本经过一段时间的投资和再投资所增加的价值,考虑以下特点

持续一段时间:一般时间总跨度在一年以上的,才特别考虑货币的时间价值,除非特别说明

投资和再投资:资金存在手上,货币的时间价值就是机会成本

价值增值:不同时点的资金没有可比性,要折算到同一时点才好比较

不考虑风险和通货膨胀,增值部分就是社会平均利润

计息方式

单利计息:始终按固定的本金计算利息,新产生的利息不累加到本金中重复计算利息

复利计息:经过一个计息期,产生的利息和期初的本金累加在一起成为新一期的本金,以此为基数计算下一个计息期的利息。

时间轴及计息期

时间轴:起点标识为"0",视为决策时点,又称为“0时点”

计息期:时间轴上相邻两次计息的间隔期

终值和现值

终值:现在一定量的资金在未来某一时点的价值,即现在一定量的本金在未来某一时点的本利和

现值:未来某一时点一定量的资金在现在时点的价值,即:为取得未来某一时点的本利和,现在所需的本金

同期限的复利终止和复利现值系数互为倒数

年金:

年金定义:连续、等额、定期收付的资金

年金分类:

有限期

普通年金:连续、等额、每期期末的收支

预付年金:连续、等额、每期期初的收支

递延年金:递延一段时间后,连续、等额的收支

无限期——永续年金:连续、等额的收支,但无限期

普通年金终值和现值

普通年金终值:已知从第1期开始,每期期末的等额年金A按复利终值计算到第n期,再求和,(F/A,i,n),注:当要计算的终值n时点上有A时,连续等额出现了几个A,n就等于几

普通年金现值:已知从第一期开始,每期期末的等额年金A按复利现值计算到当前时点,再求和,(P/A,i,n),n等于每期期末A的个数的总和

普通年金终值系数和普通年金现值系数的关系:

①同期限的普通年金终值系数和普通年金现值系数并不互为倒数

②复利年金终值的倒数为“偿债基金系数”, 假设推导:假设n时点需要偿债100万,求每年末需要存入多少钱,在利率i固定,n可确定的情况下,可以推导得出,需每年年末等额存入的金额=100万*1/(F/A,i,n)

③普通年金现值系数的倒数:投资回收系数, 假设推导:假设0时点投资100万,在利率固定,期限n可确定的情况下,求每年年末需等额收回多少资金可回本,每年年末需收回资金金额=0时点投资额100万*1/(P/A,i,n)

预付年金终值和现值

预付年金终值:已知从第一期开始,每期期初的等额年金A,计息期利息i,计息期数n,求终值Fn,

考虑方式①:预付年金年金支付在前,因此对比普通年金,预付年金的n-1期即为普通年金的n期,然后再把折算到n-1期的预付年金按复利折算到第n期即可: Fn=A*(F/A,i,n)*(1+i)

考虑方式②:先假设第n期也有年金支付,这样就可以先用普通年金终值的计算方法计算到第n期,也就是预付年金的第n+1期,然后再将在第n期假设加入的年金A减掉即可: Fn=A*(F/A,i,n+1)-A A*[(F/A,i,n+1)-1]

预付年金现值系数 :已知从第一期开始,每期期初的等额年金A,计息期利息i,计息期数n,求现值P0,

考虑方式①:预付年金现值比普通年金现值提前一期支付A,也就是说如果按普通年金现值计算,实际算除来的是预付年金-1期的现值,由此可推导,第0期的现值为-1期现值乘以1+i: P0=A*(P/A,i,n)*(1+i)

考虑方式②:先假设0时点没有年金A,这种情况下,计算方法就与普通年金现值n-1期一致,即A*(P/A,i,n-1),然后再把0时点的A加回来即得出预付年金现值: P0=A*(P/A,i,n-1)+A A*[(P/A,i,n-1)+1]

递延年金终值和现值

递延年金终值:一致在递延了m期后,连续n期,每期期末的等额年金A,计息期利率i,求终值Fm+n,Fm+n=A*(F/A,i,n)

递延年金现值:一致在递延了m期之后,连续n期,每期期末的等额年金A、计息期利率i,求0时点的现值P0,

考虑方式①:先视同m时点为第一个0时点,然后用普通年金现值的方法折算到第一个0时点,再将第一个0时点的金额以复利现值的形式折算到最终的0时点,也就是P0=A*(P/A,i,n)*(P/F,i,m)

考虑方式②:先将递延期缺少的m个A补齐,然后按m+n期的普通年金计算现值,再扣减补齐的m个A的现值, P0=A*(P/A,i,m+n)-A*(P/A,i,m) A*[(P/A,i,m+n)-(P/A,i,m)]

考虑方式③:先计算递延年金的终值,再统一折现到0时点,P0=A*(F/A,i,n)*(P/F,i,m+n)

永续年金现值:已知无限期、连续、等额、每期期末收支的资金A,计息期利率i,计算现值P0(因为无期限,所以无法计算终值) 计算方法:参照普通年金现值计算逻辑,视n为∞(求极限),计算得出P0=A/i 可能用到的场景:优先股/永续债

报价利率与有效年利率

报价利率:金融机构提供的利率,往往以年利率形式呈现,表示每年利息和本金的比值关系(会计中称为“名义年利率”),报价(年)利率=每年利息/本金*100%

计息期利率:

当计息期=1年时,计息期利率=报价(年)利率

当计息期<1年时,计息期利率=报价(年)利率/1年内计息次数

有效年利率

分期复利:按计息期利率和1年内计息次数计算利息时,能与之产生相同结果的、每年复利一次的年利率(会计中称为“实际年利率”) 计算过程:P0*(1+计息期利率)^1年内计息次数=P0*(1+有效年利率) 有效年利率=[(1+计息期利率)^1年内计息次数]-1

连续复利(分期复利的极端情况):计息期无限短(即:1年内计息次数无限多)时,能与之产生相同结果的、每年复利一次的年利率,称为连续复利时的有效年利率: 公式推导:以分期复利有效年利率计算公式为基础,假设1年内计息次数趋近于∞, 连续复利的有效年利率=(e^报价年利率)-1 连续复利的有效年利率+1=e^报价年利率 连续复利时的终值=现值*(1+连续复利的有效年利率)^n(注:n为年数) 现值*(e^报价(年)利率)^n 现值*e^(报价(年)利率*n) 连续复利时的现值与连续复利时的终值互为倒数

风险与报酬

风险:

风险的含义:预期结果的不确定性,结果可能是好的,也可能是不好的

投资时,风险与期望报酬对等,即:高风险期望得到高报酬,低风险只能期望低报酬

报酬:

报酬一般用报酬率表示,因为便于比较

报酬率可分为:

期望报酬率:预期能获得的报酬率

必要报酬率:预期能获得的最低报酬率

实际报酬率:实际获得的报酬率

作用:衡量风险的重要性

某项资产价值评估时的折现率=投资该项资产要求的报酬率

单项投资的风险与报酬

某种随机结果出现的概率介于0-1之间

假定能清楚预测将出现哪几种随机结果,以及每种随机结果对应的概率,各种结果出现的概率求和等于1

期望报酬率:预测的各种随机结果出现时报酬率的加权平均值,以该随机结果出现的概率为权重

方差:预测的各种随机结果出现时报酬率和期望报酬率之间的离散程度,可以用来衡量单项投资的风险,为了排除正负号的影响,以表示离散程度百分比差异的平方表示

标准差:方差的平方根,也时用来反映单项投资的风险

方差和标准差衡量的都是总风险(系统风险+非系统风险)

变异系数:单位期望收益率承担的偏差程度,变异系数=标准差/期望报酬率,引入此系数是因为不同项目的期望收益率不同,因此在不同项目间直接比较方差或标准差就失去了意义,所以用变异系数计算单位期望报酬率带来的离散程度,就可以解决在不同项目间比较可比性的问题

投资组合的风险与报酬

投资组合的报酬:多种证券组合在一起,组合的报酬率是组合内各种证券期望报酬率的加权平均值

投资组合的风险:用组合报酬率的标准差(或方差)衡量,但多种证券组合在一起,组合的风险(标准差)不是组合内各证券风险(标准差)的加权平均值,还取决于各种证券报酬率两两之间的关系,即:协方差

①判断两种证券组成投资组合的风险:两种证券报酬率的协方差(反映两种证券的期望报酬率共同变动的程度)=两种证券报酬率的相关系数*a证券报酬率的标准差*b证券报酬率的标准差

②两种证券报酬率的相关系数取值于-1到1之间

相关系数=1时,两种证券报酬率的变化完全正相关,即两种证券报酬率的变化以特定比例同涨同跌

相关系数=-1时,两种证券报酬率的变化完全负相关,即:两种证券的报酬率变化以特定比例此涨彼跌

相关系数=0时,两种证券报酬率的变化缺乏线性关系,即:两种证券报酬率的变化相互独立

③两种证券投资组合的标准差计算:假设两种证券的标准差分别为σ1和σ2,相对的投资比重为A1和A2,可知可能的投资组合方式有:只投1(即:(A1σ1)²);只投2(即:(A2σ2)²);1和2同时投(即:2A1A2σ12或2A1A2R12σ1σ2),所以, 两种证券投资组合的标准差等于三种可能性相加开根号 当相关系数=1时,标准差为下列三个组合的平方根:(A1σ1)²+(A2σ2)²+2A1A2σ1σ2=(A1σ1+A2σ2)²,即当相关系数等于1时,两种证券组合的标准差为两种证券标准差的加权平均值:A1σ1+A2σ2 当相关系数=-1时,标准差为下列三个组合的平方根:(A1σ1)²+(A2σ2)²-2A1A2σ1σ2=(A1σ1-A2σ2)²,即当相关系数等于-1时,两种证券组合的标准差为两种证券标准差的加权平均值:|A1σ1-A2σ2|

相关系数=1时,不会分散风险 相关系数=-1时,风险完全抵消

④两种证券投资组合的机会集

两种证券的报酬率完全正相关时,机会集是一条直线,投资组合的标准差是两种证券标准差的加权平均值

两种证券的相关系数越小,机会集取先的弯曲程度越大,组合分散风险的效应越强

机会集曲线并不一定会向点1的左边凸出

不向左边凸出时,点1就是最小方差组合点,整个机会集都是有效机会集

向左边凸出时,最左边的点就是最小方差组合点,最小方差组合点将机会集分成上下两段

上半段是有效机会集

下半段是无效机会集

⑤三种证券组成投资组合

组合的期望报酬率=A1R1+A2R2+A3R3 A为投资额、R为期望报仇率

组合的标准差:[(A1σ1)²+(A2σ2)²+(A3σ3)²+2A1A2σ12+2A1A3σ13+2A2A3σ23]开根号;

⑥多种证券组成投资组合:

组合的期望报酬率:n种投资组合的和

组合的标准差:参照两种或三种投资组合的计算方式,计算n个方差和n²-n个协方差之和后开根号

由此规律可知:n越大,协方差影响越大,可由此推导出,当所有证券都组合在一起时(充分投资组合),组合的风险(标准差)只受各证券报酬率之间协方差的影响,和各证券本身的方差无关

多种证券投资组合的机会集:组合的期望报酬率和风险(标准差)的点的集合

多种证券投资组合的有效机会集:位于机会集的顶部,从最小方差组合点起、到最高期望报酬率点止

投资组合理论:当若干种证券组成投资组合时

投资组合的收益(期望报酬率)是各证券收益(期望报酬率)的加权平均值

投资组合的风险(标准差)不是各证券风险(标准差)的加权平均值,还取决于各证券报酬率之间的关系(协方差)

投资组合能降低风险

资本市场线(CML):

市场上有无风险资产,也有有风险资产,可以考虑进一步将两者组合起来,从无风险资产的期望报酬率点(Rf)出发,和风险资产投资组合的有效机会集相切的切线,是资本市场线(RfM线)

切点M是市场均衡点,是唯一最有效的风险资产投资组合,是所有风险证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合,又称“有效市场组合”

资本市场线上的点,是无风险资产和(风险资产)投资组合的进一步组合点 该投资组合的期望报酬率=Q*风险资产组合的期望报酬率+(1-Q)*无风险利率 Q为自有资金中投资在风险资产组合的投资比重

Q<1指将部分资金投资于风险资产组合,剩下的资金投资于无风险资产 Q>1指以无风险利率借入资金,再全部投资到风险资产组合

投资分离定理

投资者个人对风险的偏好,并不影响最佳风险资产组合中市场均衡点M的位置,只影响个人在无风险资产和风险资产组合上的投资比重

个人风险偏好和最佳风险资产组合相对独立

影响最佳风险资产组合中市场均衡点M位置的因素

无风险报酬率

风险资产组合的报酬率

风险资产组合的标准差

资本市场线的特征

横轴指标:标准差(总风险)

纵轴指标:期望报酬率

截距:无风险报酬率

斜率:(Rm-Rf)/σm,反映市场组合每单位标准差获得的风险溢价,即:风险的市场价格

通货膨胀率上升,资本市场线向上平移

证券市场线(SML)(资本资产定价模型)

风险再分类:构建投资组合可以降低一部分风险,但不能将风险完全降为0

总风险

系统性风险:影响整个资本市场的风险,不可分散,此类风险在投资时需要获得相应的补偿

非系统性风险:公司特定事件引发的风险,可以被分散

投资的必要报酬率=无风险报酬率+系统风险报酬率

系统风险:反映某证券的报酬率和市场组合的报酬率之间的联动程度,用β系数衡量, 经济意义:相对于市场组合而言,某证券的系统风险是多少;由此可以推到出市场组合相对于自己的系统风险为1,β系数可以为负(因为相关系数可能为负) βj=cov(Kj,Km)/σM²=(RjM*σj*σM)/σM²=rjM*(σj/σM) cov(Kj,KM):第j种证券的报酬率和市场组合报酬率的协方差 σM²:市场组合报酬率的方差 rjM:第j种证券的报酬率和市场组合报酬率的相关系数 σj:第j种证券报酬率的标准差 σM:市场组合报酬率的标准差

β系数取决于三个因素

rjM:该证券报酬率和市场组合报酬率的相关系数

σj:该证券报酬率的标准差

σM:市场组合报酬率的标准差

投资组合的系统风险:投资组合的系统风险,是组合内各证券系统风险的加权平均值 βp=Σ(Xi*Bi)(Xi:第i种证券的投资比重)

对比记忆:投资组合的风险不是组合内各证券风险的加权平均值,因为需要考虑不同证券组合的相关性(协方差),而组合的系统风险,是各证券相对与整个证券市场的,不考虑各证券之间的关系

系统风险高的证券加入组合,组合的系统风险被拉高

系统风险低的证券加入组合,组合的系统风险被拉低

证券市场线(资本资产定价模型):市场均衡状态下,单个证券(或证券组合)投资的必要报酬率和系统风险之间的关系 Ri=Rf+β*(Rm-Rf) Ri:单个证券(或证券组合)的必要报酬率 Rf:无风险报酬率,往往用国库券的报酬率衡量 Rm:市场组合报酬率,或称平均风险股票的必要报酬率 β:该证券(或证券组合)的系统风险 Rm-Rf:市场组合风险溢价 β*(Rm-Rf):单个证券(或证券组合)的风险溢价