导图社区 Java基础汇总、Web框架、分布式架构、数据结构与算法及核心知识(分布式、大数据、微服务)

- 890

- 44

- 17

- 举报

Java基础汇总、Web框架、分布式架构、数据结构与算法及核心知识(分布式、大数据、微服务)

Java基础知识、J2EE知识、Java Web框架、Java多线程知识、Java核心思想、 RPC、分布式架构、微服务、大数据Hive、Mysql优化,分布式锁、负载均衡,数据结构与算法等,P7级别Java核心知识总结,超强汇总。

编辑于2022-05-27 16:06:38- 微服务

- 分布式

敏捷项目管理与DevOps研发效能 含36个作品

敏捷项目管理与DevOps研发效能 含36个作品敏捷项目管理和DevOps的目标都是提高研发效能和快速交付高质量产品。敏捷项目管理是一种以人为中心的方法,以团队合作和透明度为基础,通过迭代和增量式开发来快速响应需求变化。DevOps则是一种将研发和运维紧密结合的方法,强调自动化、持续集成和快速反馈,以加速软件交付和部署的速度和质量。通过将敏捷项目管理和DevOps相结合,可以实现更高效、更灵活的研发流程,从而加速产品上市时间,提高客户满意度和企业竞争力。

PMP:项目管理与领导力 含13个作品

PMP:项目管理与领导力 含13个作品PMP认证涵盖了项目管理的各个方面,包括项目计划、调度、执行、监督、控制与封闭等,可以帮助项目经理提高整个项目的成功率和质量,并为项目成员提供一致的沟通和管理方式。持有PMP认证的项目经理通常可以提供更高质量、更规范、更高效和更经济的项目管理服务,并且可以有效地协调多个项目的复杂关系,促进组织与团队的成功。

Java基础汇总、Web框架、分布式架构、数据结构与算法及核心知识(分布式、大数据、微服务)

社区模板帮助中心,点此进入>>

敏捷项目管理与DevOps研发效能 含36个作品

敏捷项目管理与DevOps研发效能 含36个作品敏捷项目管理和DevOps的目标都是提高研发效能和快速交付高质量产品。敏捷项目管理是一种以人为中心的方法,以团队合作和透明度为基础,通过迭代和增量式开发来快速响应需求变化。DevOps则是一种将研发和运维紧密结合的方法,强调自动化、持续集成和快速反馈,以加速软件交付和部署的速度和质量。通过将敏捷项目管理和DevOps相结合,可以实现更高效、更灵活的研发流程,从而加速产品上市时间,提高客户满意度和企业竞争力。

PMP:项目管理与领导力 含13个作品

PMP:项目管理与领导力 含13个作品PMP认证涵盖了项目管理的各个方面,包括项目计划、调度、执行、监督、控制与封闭等,可以帮助项目经理提高整个项目的成功率和质量,并为项目成员提供一致的沟通和管理方式。持有PMP认证的项目经理通常可以提供更高质量、更规范、更高效和更经济的项目管理服务,并且可以有效地协调多个项目的复杂关系,促进组织与团队的成功。

- 相似推荐

- 大纲

Java基础及核心知识框架

底层原理

JVM(Java虚拟机)

原理

工作方式

跨平台原理

平台无关性如何实现 compile once,run any where

编译时

javac 编译指令

Javap 反编译指令

Java源码首先被编译成字节码,再由不同的平台的JVM 进行解析,Java在不同平台上运行时不需要重新编译,Java虚拟机执行字节码的时候,把字节码转换成具体平台上的机器指令

JVM为什么不直接将源码转换为机器码去执行

准备工作:每次执行都需要进行各种检查

兼容性: 也可以将其他的语言解析成字节码

内存模型

内存模型图

线程独占

程序计数器

一块较小的内存空间, 是当前线程所执行的字节码的行号指示器(字节码指令、分支、循环、跳转、异常处理等信息)

每条线程都要有一个独立的程序计数器,这类内存也称为“线程私有”的内存。

Java虚拟机栈

线程私有的,方法在执行的时候会创建一个栈帧(stack frame)的数据结构

主要用于存放局部变量表、操作栈、动态链接、方法出口等

每个线程创建时,JVM都会为其创建对应虚拟机栈

栈内存划分的大小直接决定一个JVM进程可以创建多少线程

线程共享

MetaSpace

元空间(MetaSpace) 和 永久代(PermGen JDK7版本之前) 区别

元空间使用本地内存,永久代使用JVM内存

MetaSpace比较PermGen的优势

字符串常量池存在永久代种,容易出现性能问题和内存溢出

类和方法的大小难以确定,给永久代指定大小带来困难

永久代会给GC带来不必要的复杂性

方便HotSpot与其他JVM如Jrockit的集成

堆 (Heap)

对象实例的分配区域

堆和栈的区别(内存分配策略)

Java的内存分配策略

静态存储

编译时确定每个数据目标在运行时的空间需求

栈式存储

数据区需求在编译时未知,运行时模块入口前确定

堆式存储

编译时或运行模块入口前时都无法确定,动态分配

Java内存模型中堆和栈的区别

联系:引用对象,数组时,栈里定义的变量保存堆中目标的首地址

区别

管理方式

栈自动释放

堆需要GC

空间大小

栈比堆小

碎片相关

栈产生的碎片远小于堆

分配方式

栈支持静态分配和动态分配

堆仅支持动态分配

效率

栈的效率比堆高

方法区

jdk1.8前

永久代(PermGen)

本地内存

jdk1.8

元空间(Meta Space)

JVM类加载机制

类加载器

启动类加载器

扩展类加载器

应用程序加载器

双亲委派模型

类编译到执行的过程

编译器将.java源文件编译成.class字节码文件

ClassLoader 将.class字节码文件转换为JVM中的Class<?>对象

JVM利用Class<?>对象实例化为?对象

什么是ClassLoader

ClassLoader在Java中有着非常重要的作用, 主要工作在Class文件装载的阶段,其主要的工作原理是从系统外部获得Class二进制数据流。它是Java的核心组件,所有的Class文件都是通过ClassLoader进行加载的,ClassLoader负责将Class文件中的二进制数据流装载进系统,然后交给Java虚拟机进行连接,初始化等操作

ClassLoader 种类(四种)

BootstrapClassLoader

C++编写,加载核心库Java.*

ExtClassLoader

Java编写,加载扩展库javax.*

AppClassLoader

Java编写,加载程序所在目录

自定义ClassLoader

Java编写,定制化加载

OSGI(动态模型系统)

垃圾回收(GC)

GC类型

Minor GC/Young GC

Major GC/Full GC

Full GC 比 Major GC 慢,但是执行频率低

触发Full GC 条件

老年代空间不足

永久代的空间不足(JDK7之前)

CMS GC 出现promotion failed,concurrent mode failure

Minor GC 晋升到老年代的平均大小大于老年代的剩余空间

在程序中System.gc() 显示调用,提醒JVM回收年轻代和老年代

堆内存

年轻代(Young Generation)

对象被创建时,内存的分配首先发生在年轻代

对象在创建后很快就不再使用,大部分很快被年轻代GC清理掉

年老代(Old Generation)

大对象可以直接被创建在年老代

对象如果在年轻代存活了足够长时间而没有被清理,则被复制到老年代

老年代的空间一般比年轻代大,能存放更多的对象

当年老代内存不足时,将执行Full GC

永久代

指内存的永久保存区域,主要存放Class和Meta(元数据)的信息

Class在被加载的时候被放入永久区域,GC不会对永久代的区域进行清理

永久代的区域会随着加载的Class的增多而胀满,最终抛出OOM(Out of Memory)异常。

在Java8中,永久代已经被移除,被一个称为“元数据区”(元空间)的区域所取代。

元空间并不在虚拟机中,而是使用本地内存。

示意图

逻辑图

回收算法

标记-清除算法

先标记,后清除, 不移动对象 优点是 执行快 缺点是 会导致内存碎片化,当需要分配较大对象时,找不到足够大的连续内存,而触发另一次的GC

复制算法

分为对象面和空闲面

对象在对象面创建

清理后,存活的对象会从对象面 复制到 空闲面

将对象面的所有对象清除

适用于年轻代

优点: 1.解决碎片化问题 2.顺序分配内存,简单高效 3.适用于对象存活率低的场景

缺点

要分一块出来做复制

标记-整理算法

避免内存的不连续性

不用设置两块互换

适用于对象存活率较高的场景

适合老年代

分代收集算法

垃圾回收算法的组合拳

按照对象的生命周期不同,划分不同区域采用不同的垃圾回收算法

目的:提高JVM的回收效率

对象存活判断

引用计数法

可达性分析

GC Roots

虚拟机栈中本地变量表引用的对象

方法区中

类静态变量引用的对象

常量引用的对象

本地方法栈中JNI引用的对象

不可达还会发生什么

finalize()

年轻代-尽可能的快速地收集掉那些生命周期短的对象

内存空间划分 Eden区 两个 Survivor区

每次使用一个 Eden区 和一个 Survivor区

每次触发一次 minor GC,年龄就会加1

当年龄 默认到 15岁时对象会 进入 老年代

可以通过 -XX:MaxTenuringThreshold 调整 老年代年龄

如果创建的对象 比较大,Enden 或者Survivor 放不下,也会直接进入老年代

对象如何晋升老年代

经历一定的Minor 次数依然存活的对象

Survivor 放不下的对象

Enden区放不下时会直接出发一次 MinorGC,Eden区的对象会被清空

新生成的大对象 通过 -XX: +PretenuerSizeThreshold 控制 大对象大小

常用的调优参数

-XX: SurvivorRatio

Eden区 和 Surivor的比值, 默认 8:1

-XX:NewRatio

老年代和 年轻代 内存大小的比例

-XX:MaxTenuringThreshold

对象从年轻代晋升到老年代经过GC次数 的最大阈值

新生代垃圾收集器

Stop-the-World

JVM由于要执行GC而停止了程序的执行

任何GC算法中都会发生

多数GC优化通过减少Stop-the-World发生的时间来提高程序性能

Safepoint 安全点

分析过程中对象引用关系不会发生变化的点

产生Savepoint的地方:方法调用、跳出循环、异常跳转等

安全点选择得适中,选太少让GC等待时间太长,太多会增加运行程序负荷

JVM的运行模式

Server

重量级虚拟机,对程序做了更多的优化。 启动较慢,运行较快

Client

轻量级 启动较快,运行较慢

年轻代常见的垃圾收集器

垃圾收集器之间关系

垃圾收集器之间有连线表示可以搭配使用

Serial收集器 (-XX:UseSerialGC,复制算法)

单线程收集,进行垃圾收集时,必须暂停所有的工作线程

简单 高效,Client模式下默认的年轻代收集器

ParNew收集器 (-XX:+UseParNewGC,复制算法)

多线程收集,其余行为,和特点,和 Serial收集器一样

单核执行效率不如Serial,在多核下执行才有优势

Parallel Scavenge 收集器 (-XX:UseParallelGC,复制算法)

先了解 吞吐量=运行用户代码时间/(运行用户代码时间+垃圾收集时间)

比起关注用户线程停顿时间,更关注 系统的吞吐量

在多核下执行才有优势,Server模式下默认的年轻代收集器

自适应调节策略 (-XX:UseAdaptiveSizePolicy)

把内存调优任务交给虚拟机去完成

老年代垃圾收集器

Serial Old收集器 (-XX:UseSerialOldGC,标记-整理算法)

多线程,吞吐量优先

SMS收集器(-XX:+UseConcMarkSweepGC,标记-清除算法)

垃圾回收线程几乎可以和工作线程同时工作, 是几乎,不是完全,尽可能缩短了停顿时间

初始化标记:Stop-the-World

需要短暂的暂停

并发标记:并发追溯标记,程序不回停顿

并发预清理:查找执行并发标记阶段从年轻代晋升到老年代的对象

重新标记:暂停虚拟机,扫描CMS堆中剩余的对象

需要短暂的暂停

并发清理:垃圾回收线程与用户线程并发执行,清理已经标记的垃圾。

清理垃圾对象,程序不会停顿。

并发重置:重置CMS收集器的数据结构

CMS收集器执行流程

三色标记法

如果当前结点及其所有孩子结点都完成标记,那么当前结点为黑色;如果当前结点完成标记并且所有的孩子未全部完成标记,那么当前结点为灰色;未标记的结点为白色。

会产生错标或者误标的现象

cms采用的是Incremental Update 算法

G1采用SATB(snapshot-at-the-beginning)简称快照

G1(Garbage first)收集器(-XX:+UseG1GC,复制+标记-整理算法)

Garbage First 收集器的特点

并行和并发

分代收集

空间整合

可预测的停顿

将整个Java内存划分为多个大小相等的Region

年轻代和老年代不再物理隔离

非常精确控制停顿时间,在不牺牲吞吐量前提下,实现低停顿垃圾回收。

避免全区域垃圾收集,它把堆内存划分为大小固定的几个独立区域,跟踪这些区域的垃圾收集进度

基于标记-整理算法,不产生内存碎片。

#修改默认使用的垃圾回收器 export JAVA_OPTS='-XX:+UseG1GC'

JDK11新出的垃圾收集器 Epsilon GC

JDK11新出的垃圾收集器 ZGC

Java垃圾收集器-常考问题

Object 的 finalize()方法的作用是否与C++的析构函数作用相同

与C++的析构函数不同,析构函数的调用确定,而它的是不确定的。

将未被引用的对象放置于F-Queue 队列

方法执行随时可能被终止

给予独享最后一次的重生机会

Java中的强引用,软引用,弱引用,虚引用有什么作用

强引用(Strong Reference)

最普片的引用: Object = new Object()

当内存空间不足时,会抛出OutOfMemoryError 来终止程序,也不回回收具有强引用的对象

通过将对象设置为 null 来弱化引用,使其被回收

软引用 ( Soft Reference)

对象处于有用但非必须的状态

只有当内存空间不足时,GC会回收该引用的对象的内存

可以用来实现内存敏感的告诉缓存

String str = new String("abc");//强引用 SfotReferenct<String> softRef = new SoftReference<String>(Str);//软引用

弱引用(Weak Reference)

非必须的对象,比软引用更弱一些

GC 时会被回收

被回收的概率也不大,因为GC线程优先级比较低

适用于引用偶尔被使用且不影响垃圾收集的对象

String str = new String("abc");//强引用 WeakReferenct<String> weakRef = new WeakReference<String>(Str);//弱引用

虚引用 (PhantomReference)

不会决定对象的生命周期

任何时候都可能被垃圾收集器回收

跟踪对象被垃圾收集器回收的活动,起哨兵作用

必须和引用队列ReferenceQueue联合使用

String str = new String("abc"); ReferenceQueue queue = new ReferenceQueue(); PhantomReference ref = new PhantomReference(str,queue);

引用队列(ReferenceQueue)

无实际存储结构,存储逻辑依赖内部节点之间的关系来表达

存储关联的且被GC的软引用、弱引用以及虚引用

JVM锁

锁的分类

synchronized

Lock 接口的实现类

模块

JMM (Java Memory Mode)

内存交互八大操作

lock (锁定):作用于主内存的变量,把一个变量标识为线程独占状态

unlock (解锁):作用于主内存的变量,它把一个处于锁定状态的变量释放出来,释放后的变量才可以被其他线程锁定

read (读取):作用于主内存变量,它把一个变量的值从主内存传输到线程的工作内存中,以便随后的load动作使用

load (载入):作用于工作内存的变量,它把read操作从主存中变量放入工作内存中

use (使用):作用于工作内存中的变量,它把工作内存中的变量传输给执行引擎,每当虚拟机遇到一个需要使用到变量的值,就会使用到这个指令

assign (赋值):作用于工作内存中的变量,它把一个从执行引擎中接受到的值放入工作内存的变量副本中

store (存储):作用于主内存中的变量,它把一个从工作内存中一个变量的值传送到主内存中,以便后续的write使用

write (写入):作用于主内存中的变量,它把store操作从工作内存中得到的变量的值放入主内存的变量中

八大规则

1. 不允许read和load、store和write操作之一单独出现。即使用了read必须load,使用了store必须write

2. 不允许线程丢弃他最近的assign操作,即工作变量的数据改变了之后,必须告知主存 (可见)

3. 不允许一个线程将没有assign的数据从工作内存同步回主内存

4. 一个新的变量必须在主内存中诞生,不允许工作内存直接使用一个未被初始化的变量。就是怼变量实施use、store操作之前,必须经过assign和load操作

5. 一个变量同一时间只有一个线程能对其进行lock。多次lock后,必须执行相同次数的unlock才能解锁

6. 如果对一个变量进行lock操作,会清空所有工作内存中此变量的值,在执行引擎使用这个变量前,必须重新load或assign操作初始化变量的值

7. 如果一个变量没有被lock,就不能对其进行unlock操作。也不能unlock一个被其他线程锁住的变量

8. 对一个变量进行unlock操作之前,必须把此变量同步回主内存

Linux内核原理

linux体系结构

内核、shell、文件系统和应用程序。内核、shell和文件系统一起形成了基本的操作系统结构

linux 文件系统

linux shell

shell是系统的用户界面,提供了用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行,是一个命令解释器。另外,shell编程语言具有普通编程语言的很多特点,用这种编程语言编写的shell程序与其他应用程序具有同样的效果。

1.Bourne Shell:是贝尔实验室开发的。

2.BASH:是GNU的Bourne Again Shell,是GNU操作系统上默认的shell,大部分linux的发行套件使用的都是这种shell。

3.Korn Shell:是对Bourne SHell的发展,在大部分内容上与Bourne Shell兼容。

4.C Shell:是SUN公司Shell的BSD版本。

linux内核

Linux内核是世界上最大的开源项目之一,内核是与计算机硬件接口的易替换软件的最低级别。它负责将所有以“用户模式”运行的应用程序连接到物理硬件,并允许称为服务器的进程使用进程间通信(IPC)彼此获取信息。 内核是操作系统的核心,具有很多最基本功能,它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统的性能和稳定性。 Linux 内核由如下几部分组成:内存管理、进程管理、设备驱动程序、文件系统和网络管理

内存管理

进程管理

文件系统

设备驱动程序

网络接口(NET)

用户态和内核态

应用程序是无法直接访问硬件资源的,需要通过通过内核SCI 层提供的接口来访问硬件资源。

网络原理

网络协议

HTTP

HTTP请求与响应格式

请求类型

GET

如何发出get请求

浏览器地址栏直接请求

超链接发出的请求

form表单method="get"

get请求的特点

请求的参数直接拼接在url后面. 拼接格式是url?key=value&key=value

由于请求参数放在url后面,所有请求携带的数据量有限,一般不超过4kb

由于请求参数直接放在url后面,所有相对的不安全

POSH

何如发出posh请求

form表单method="post"

posh请求的特点

请求的参数放在 请求体中

由于请求的参数放在请求体中: 所以请求的数据量一般不受限制

由于请求的参数放在请求体中: 相对的安全

GET 和 POST 请求 的区别

Http报文层面

GET请求将请求信息放在URL,POST将请求内容放在报文体中

数据库层面

GET 请求符合幂等和安全性,POST 不符合

其他方面

GET可以被缓存,被存储,而POST 不可以

http请求

请求行

请求头

Allow

服务器支持哪些请求方法

Content-Length

请求体的字节长度

Content-Type

MIME类型

Content-Encoding

设置数据使用的编码类型

Expires

响应体的过期时间,一个GMT时间,表示该缓存的有效时间

请求体

http 响应的构成

响应行 request line 协议 状态码 状态信息 响应头 request header key:value 把服务端的信息 传递给客户端 如 响应的格式和编码 响应体 request body 携带响应的html 数据

HTTP重定向与转发

重定向(页面跳转)

什么是重定向

当浏览器第一次请求web服务器时,web服务器给浏览器返回一个302状态码和一个url地址.当浏览器收到302状态码和后面的地址时会立即对302后的地址再次发出请求 服务器再次做出响应的过程. 302+location

response.sendRedirect("地址")

特点

本质上是浏览器上的一个行为,有两次请求,两次响应 地址栏的地址会发生改变

两次请求的 request和 response对象都是新的

重定向技术 不但可以定位项目内请求 还可以定位到项目外的请求

转发(页面跳转)

什么是转发

当浏览器向web服务器的一个servlet发出请求时,这个servlet把未完成的工作交给下一个servlet处理的过程.

获取转发器

RequestDispatcher DS=request.getRequestDispatcher("转发到的地址")

转发

ds.forward(request,response)

特点

本质上是服务器上的一个行为,有一次请求,一次响应 地址栏的地址不会发生改变

共享 request和 response对象

转发只能在项目内进行

HTTP缓存与代理服务器

Cookie机制

Cookie 和Session 区别

Cookie 是 服务端 发给客户端的 特殊信息,以文本方式存放在客户端 客户端再次请求的时候,会把Cookie回发 服务器收到后,会解析Cookie 生成与客户端相对应的内容

Session 是服务器端的机制,在服务器上保存信息 解析客户端请求并操作Session id,按需保存状态信息

Session 存在 服务器上,Cookie存放在客户端上 Session比Cookie安全 若考虑减轻服务器压力,应当使用Cookie

数字签名与认证

签名与证书

HTTPS中,服务器利用私钥签名,然后浏览器用证书的公钥验证

证书需要到CA那边先验证一次,后续需用公钥来保护客户端生成的对称密钥

SSL数字证书

3个比较重要的属性:组织信息,公钥,有效时间

用X.509的格式记录公钥及组织等信息

OpenSSL

用于传输层安全性(TLS)和安全套接字层(SSL)协议的健壮的、商业级别的和功能齐全的工具包

也是一个通用密码库,用于证书的格式转换

认证步骤

1)服务器证书认证(浏览器上报对称密钥)

2)加密通信(不需要再用到证书了)

HTTPS与SSL/TLS

SSL/TLS

HTTPS采用了SSL/TLS技术

其核心是对称加密和非对称加密技术

TLS建立在SSL 3.0协议规范之上,是SSL 3.0的后续版本

SSL技术

一种确保C/S模式中通信安全的技术,依赖于数字证书技术

可以确保防篡改,加密通信,压缩通信

通信过程

1)客户端发送通信请求

SSL版本号, 加密参数, session会话标识ID

2)服务器回复响应

SSL版本号, 加密参数, session会话标识ID等信息 + 公钥证书

3)客户端利用CA的公钥验证server端的公钥证书,如果server端的证书不合法,就抛出异常并拒绝继续会话

4)客户端发送会话的对称密钥 session key 给server端

5)双方利用sessionkey 进行加密通信

加密方式

对称加密

加密和解密都使用同一个密钥

非对称加密

加密使用的密钥和解密使用的密钥是不同的

哈希算法

将任意长度的数据转化为固定长度的值,算法不可逆

数字签名

证明某个消息或者文件是某个人发出/认同的

HTTPS数据传输流程

浏览器将支持的加密算法信息发送给服务器

服务器选择一套浏览器支持的加密算法,以证书的方式回发给浏览器

浏览器验证证书的合法性,并结合证书公钥加密信息发送给服务器

服务器使用私钥解密信息,验证哈希,加密响应消息回发浏览器

浏览器解密响应消息,并对消息进行验真,之后进行加密交互数据

HTTP 和 HTTPS区别

HTTPS需要到CA申请证书,HTTP不需要

HTTPS密文传输,HTTP 明文传输

连接方式不同,HTTPS 默认使用的是443端口,HTTP 默认使用80端口

HTTPS= HTTP + 加密 + 认证 + 完整性保护,比较HTTP 安全

HTTPS 真的安全吗

浏览器默认填充 http://,请求需要跳转,有被劫持的风险

HSTS(HTTP Strict Transport Security)优化

TCP

TCP协议与流量控制

TCP/IP 模型包含了 TCP、IP、UDP、Telnet、FTP、SMTP 等上百个互为关联的协议

其中 TCP 和 IP 是最常用的两种底层协议

TCP协议可靠性如何保证

TCP和UDP区别

UDP简介

UDP报文结构

Source Port

Destination Port

Length

Check Sum

UDP 特点

面向非连接

不维护连接状态,支持向多个客户端发送相同的信息

数据报头很短,只有8个字节,额外开销小

吞吐量紧受限于数据生成速率,传输速率,以及机器性能

尽最大努力交付,但不保证可靠交付,不需要维持复杂的链接状态表

面向报文,不用对应用程序提交的报文进行拆分或者合并

TCP 和 UDP 区别

面向连接

TCP面向连接

UDP面向报文

可靠性

TCP通过三次挥手保证可靠性

UDP不保证数据可靠性

有序性

TCP有 sequence序列号保证数据传输的有序性

UDP 不保证

速度

TCP做了大量的工作保证 数据的可靠性有序性等,所以速度慢

UDP块

量级

TCP是重量级

UDP是轻量级

TCP的滑窗

RTT和 RTO

RTT

发送一个数据包到收到对方的ACK 所花费的时间

RTO

重传间隔

Socket(套接字)

与TCP、HTTP关系

TCP/IP协议用于传输流格式套接字,TCP 用来确保数据的正确性,IP用来控制数据如何从源头到达目的地

HTTP 协议就基于面向连接的套接字,因为必须要确保数据准确无误

底层实现原理

UNIX/Linux中的socket的返回值就是文件描述符,可使用普通的文件操作函数来传输数据

Windows 就把 socket 当做一个网络连接来对待,需要调用专门针对 socket 而设计的数据传输函数

种类

Internet套接字

Stream Sockets(流格式套接字)

含义

也叫“面向连接的套接字”,基于TCP协议

是一种可靠的、双向的通信数据流,数据可以准确无误地到达另一台计算机,如果损坏或丢失,可以重新发送。

特征

数据传输过程中不会消失

数据是按照顺序传输的

数据的发送和接收不是同步的

流格式套接字的内部有一个缓冲区(也就是字符数组),socket 传输的数据将保存到缓冲区

接收端在收到数据后并不一定立即读取,接收端有可能在缓冲区被填满以后一次性地读取

传输

TCP套接字

缓冲区独立存在,在创建套接字时自动生成

关闭套接字也会继续传送输出缓冲区中遗留的数据

关闭套接字将丢失输入缓冲区中的数据

默认情况下是阻塞模式

Datagram Sockets(数据报格式套接字)

含义

也叫“无连接的套接字”,基于UDP协议

只管传输数据,不作数据校验,如果数据在传输中损坏,或者没有到达另一台计算机,是没有办法补救的

特征

强调快速传输而非传输顺序

传输的数据可能丢失也有可能损毁

限制每次传输的数据大小

数据的发送和接收是同步的

传输

使用IP协议作路由,使用 UDP 协议(User Datagram Protocol,用户数据报协议)传输数据

应用:QQ语音视频聊天、直播

比较

无连接套接字传输效率高,但是不可靠,有丢失数据包、捣乱数据的风险

有连接套接字非常可靠,万无一失,但是传输效率低,耗费资源多

Unix套接字(本地节点的路径名)

X.25 套接字(CCITT X.25地址)

数据传输过程

三次握手

使用 connect() 建立连接时,客户端和服务器端会相互发送三个数据包

四次握手

建立连接需要三次握手,断开连接需要四次握手

断开链接

优雅关闭请使用shutdown()

可能遇到的问题

数据粘包

高低位(大端和小端)

大端序(Big Endian):高位字节存放到低位地址(高位字节在前)

小端序(Little Endian):高位字节存放到高位地址(低位字节在前)

操作系统

分类

按实时性

分时操作系统

非实时

实时操作系统

软实时

能接受偶尔违反时间规定

硬实时

必需在绝对严格的规定事件内完成处理

其它

网络操作系统

分布式操作系统

个人计算机操作系统

windows、MaxOS、Linux、UNIX

类别

单片机

单片微型计算机(single-chip microcomputer),又称微控制器单元 MCU

中央处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机

嵌入式系统(Embedded System)

一种嵌入机械或电气系统内部、具有专一功能和实时计算性能的计算机系统

常被用于高效控制许多常见设备,被嵌入的系统通常是包含数字硬件和机械部件的完整设备

嵌入式Linux

是一类嵌入式操作系统的概称,这类型的操作系统皆以Linux内核为基础,被设计来使用于嵌入式设备

与电脑端运行的linux系统本质上是一样的,主要利用 Linux 内核中的的任务调度、内存管理、硬件抽象等功能

RTOS(实时操作系统)

又称即时操作系统,它会按照排序运行、管理系统资源,并为开发应用程序提供一致的基础

编程框架

Spring全家桶

Spring Framework

特点

控制反转(IoC)

依赖注入(DI)

通过依赖注入和面向接口实现松耦合

面向切面(AOP)

基于切面和惯性进行声明式编程

通过切面和模板减少样板式代码

应用场景

权限认证

自动缓存

错误处理

调试

日志

事务

面向Bean(BOP)

基于POJO的轻量级和最小侵入性编程

从大小与开销两方面而言Sping都是轻量的,完整的Sping框架可以在一个大小只有 1M多

Spring所需的处理开销也是微不足道的

非侵入式的∶典型的,Spring应用中的对象不依赖于Spring的特定类

容器

高层视图

容器接口

BeanFactory

理解为就是个 HashMap,Key 是 BeanName,Value 是 Bean 实例

通常只提供注册(put),获取(get)这两个功能

支持单例模型及原型模型两种模型

ApplicationContext

“应用上下文”, 代表着整个大容器的所有功能

定义了一个 refresh 方法,用于刷新整个容器,即重新加载/刷新所有的 bean

框架

可以将简单的组件配置、组合成为复杂的应用

在Spring中,应用对象被声明式地组合,典型的是在一个XML文件里

提供了很多基础功能(事务管理、持久化框架集成等),将应用逻辑的开发留给开发者

常用模块

Spring Core

提供IOC容器对象的创建和处理依赖对象关系

核心

IOC

[Spring:源码解读Spring IOC原理](https://www.cnblogs.com/ITtangtang/p/3978349.html#a1)

常用注解

类级别注解

@Component

since 2.5

@Controller

since 2.5

@Service

since 2.5

@Repository

since 2.0

@Configuration

since 3.0

@ComponentsScan

since 3.1

@Bean

since 3.0

@Scope

@since 2.5

方法变量级别注解

@Autowire

@Qualifier

@Resource

@Value

@Cacheable

@since 3.1 - 当标记在一个方法上时表示该方法是支持缓存的 - 当标记在一个类上时则表示该类所有的方法都是支持缓存的 ``` @Cacheable(value="accountCache")// 使用了一个缓存名叫 accountCache public Account getUserAge(int id) { //这里不用写缓存的逻辑,直接按正常业务逻辑走即可, //缓存通过切面自动切入 int age=getUser(id); return age; } ```

@CacheEvict

@since 3.1 - 用来标记要清空缓存的方法,当这个方法被调用后,即会清空缓存。 - 参数列表 | 参数 | 解释 | 例子 | | ------ | ------ | ------ | | value | 名称 | @CachEvict(value={”c1”,”c2”} | | key | key | @CachEvict(value=”c1”,key=”#id”) | | condition | 缓存的条件,可以为空 | | allEntries | 是否清空所有缓存内容 | @CachEvict(value=”c1”,allEntries=true) | | beforeInvocation | 是否在方法执行前就清空 | @CachEvict(value=”c1”,beforeInvocation=true) |

三种注入方式

构造器注入

好处

官方解释; The Spring team generally advocates constructor injection as it enables one to implement application components as immutable objects and to ensure that required dependencies are not null. Furthermore constructor-injected components are always returned to client (calling) code in a fully initialized state.

保证依赖不可变(final关键字)

保证依赖不为空(省去了我们对其检查)

保证返回客户端(调用)的代码的时候是完全初始化的状态

避免了循环依赖

提升了代码的可复用性

接口注入

setter注入

AOP

定义: - 将那些与业务无关,却被业务模块所共同调用的逻辑或责任封装起来,便于减少系统的重复代码,降低模块间的耦合度,并有利于未来的可操作性和可维护性。(通过预 编译方式和运行期动态代理实现在不修改源代码的情况下给程序动态统一添加功能的一种技术) 实现: - 实现AOP的技术,主要分为两大类:一是采用动态代理技术,利用截取消息的方式,对该消息进行装饰,以取代原有对象行为的执行;二是采用静态织入的方式,引入特定的语法创建“方面”,从而使得编译器可以在编译期间织入有关“方面”的代码。 优秀博客 [Spring AOP 实现原理](https://blog.csdn.net/moreevan/article/details/11977115/)

实现原理

动态代理

JDK实现

需要实现至少一个接口

CGlib

ASM操作字节码实现生成目标类的子类

静态代理

编译时织入

类加载时织入

关键字

Join Point(连接点)

Poincut(切入点)

Advice(通知)

Before advice

执行在join point之前的advice,但是它不能阻止joint point的执行流程,除非抛出了一个异常(exception)。

After returning advice

执行在join point这个方法返回之后的advice。

After throwing advice

执行在join point抛出异常之后的advice。

After(finally) advice

执行在join point返回之后或者抛出异常之后的advice,通常用来释放所使用的资源。

Around advice

执行在join point这个方法执行之前与之后的advice。

Introduction

Target Object

AOP proxy

Aspect(切面)

Weaving

实现方式

注解

@AspectJ

@Pointcut

@Before

@After

@Around

配置文件

常见应用

事务

日志

权限

资源抽象

数据验证和转换

Spring表达式语言

核心容器

BeanFactory

BeanFactory 是 Spring 框架的基础设施,面向 Spring 本身

ApplicationContext 面向使用Spring 框架的开发者

BeanDefinitionRegistry 接口提供了向容器手工注册BeanDefinition 对象的方法

父子级联 IoC 容器的接口,子容器可以通过接口方法访问父容器

AutowireCapableBeanFactory 自动装配

SingletonBeanRegistry 运行期间注册单例 Bean

IOC控制反转实现的方式

XML配置方式

注解方式

自动装配方式

Spring Web模块

提供了对Struts、Springmvc的支持,支持WEB开发

SpringMVC

Servlet 3.0 的注解实现

ServletContainerInitializer 容器初始化

ServletRegistration注册

FilterRegisteration过滤器

ServletContext

性能实战

基于Servlet3.0异步

Callable异步

DeferredResult异步

Spring Web MVC

常用注解

类级别注解

@EnableWebMvc

since 3.1

@SessionAttributes

- 默认情况下Spring MVC将模型中的数据存储到request域中。当一个请求结束后,数据就失效了。如果要跨页面使用。那么需要使用到session。而@SessionAttributes注解就可以使得模型中的数据存储一份到session域中 - 参数: 1. names:这是一个字符串数组。里面应写需要存储到session中数据的名称。 2. types:根据指定参数的类型,将模型中对应类型的参数存储到session中 3. value:和names是一样的。 ``` @Controller @SessionAttributes(value={"names"},types={Integer.class}) public class ScopeService { @RequestMapping("/testSession") public String test(Map<String,Object> map){ map.put("names", Arrays.asList("a","b","c")); map.put("age", 12); return "hello"; } } ```

方法变量级别注解

@RequestBody

@ResponseBody

@RequestMapping

@GetMapping

spring 4.3新增

@PostMapping

spring 4.3新增

@PutMapping

spring 4.3新增

@DeleteMapping

spring 4.3新增

@PatchMapping

spring 4.3新增

@ModelAttribute

@RequestParam

@RequestHeader

@RestController

为一个组合注解,相当于@Controller和@ResponseBody的组合,注解在类上,意味着,该Controller的所有方法都默认加上了@ResponseBody。

@PathVariable

@ControllerAdvice

切面通知@ControllerAdvice(assignableTypes = xxx.class)

@CookieValue

@CrossOrigin

@Valid

校验参数

@Validated

校验参数

@ExceptionHandler

全局异常处理@ExceptionHandler(Throwable.class)

核心组件

DispatcherServlet

HandlerMapping

HandlerAdapter

ViewResolver

···

Spring Web Flux

Reactor基础

Lambda

Mono

Flux

核心

Web MVC注解

函数式声明

RouteFunction

异步非阻塞

使用场景

数据访问

事务处理

JDBC模板

测试

单元测试

集成测试

Spring Data

JPA

Redis

Mongodb

Couchbase

Cassandra

ElasticSearch

Neo4j

……

Spring Security

OAuth2.0

CAS

WEB安全

授权

身份验证

加密

……

Spring AOP

Spring提供面向切面的编程,可以给某一层提供事务管理,例如在Service层添加事物控制

Spring DAO

为JDBC DAO 抽象层提供了有意义的异常层次结构

Spring ORM

插入了多个ORM框架,包括 JDO、Hibernate和iBatis SQL Map

Spring JEE

J2EE开发规范的支持,包括企业服务,例 JNDl、EJB、电子部件、国际化、校验和调度功能

Spring上下文

是一个配置文件,向Spring 框架提供上下文信息

Spring Session

Spring Integration

Spring REST Docs

Spring AMQP

FanoutExchange(发布/订阅)

Exchange的类型

Fanout

广播,将消息交给所有绑定到交换机的队列

Direct

定向,把消息交给符合指定routing key 的队列

Topic

通配符,把消息交给符合routing pattern(路由模式) 的队列

Headers

通过headers 来决定把消息发给哪些queue(这个很少用)

Data Access

transactions

DAO support

JDBC

ORM

Marshalling XML

主要jar包

beans

Spring IOC的基础实现,包含访问配置文件、创建和管理bean等

context

在基础IOC功能上提供扩展服务,此外还提供许多企业级服务的支持

core

Spring的核心工具包 ,其他包依赖此包

expression

Spring表达式语言

Instrument

Spring对服务器的代理接口

orm

整合第三方的orm实现,如hibernate,ibatis,jdo以及spring 的jpa实现

Spring websocket

提供 Socket通信, web端的推送功能

Spring test

对JUNIT等测试框架的简单封装

常用注解

bean的注解

@Component 组件,没有明确的角色

@Service 在业务逻辑层使用(service层)

@Repository 在数据访问层使用(dao层)

@Controller 在展现层使用,控制器的声明(C)

Java配置类

@Configuration 声明当前类为配置类,相当于xml形式的Spring配置(类上)

@Bean 注解在方法上,声明当前方法的返回值为一个bean,替代xml中的方式(用在方法上)

@ComponentScan 用于对Component进行扫描,相当于xml中的(类上)

@WishlyConfiguration 为@Configuration与@ComponentScan的组合注解,可以替代这两个注解

切面(AOP)相关

@Aspect 声明一个切面(类上)

@After 在方法执行之后执行(方法上)

@Before 在方法执行之前执行(方法上)

@Around 在方法执行之前与之后执行(方法上)

@PointCut 声明切点

@Enable注解

@EnableAspectJAutoProxy

开启Spring对AspectJ代理的支持(类上)

@EnableAsync 开启异步方法的支持

@EnableScheduling 开启计划任务的支持

@EnableWebMvc 开启Web MVC的配置支持

@EnableConfigurationProperties 开启对@ConfigurationProperties注解配置Bean的支持

@EnableJpaRepositories 开启对SpringData JPA Repository的支持

@EnableTransactionManagement 开启注解式事务的支持

@EnableTransactionManagement 开启注解式事务的支持

@EnableCaching 开启注解式的缓存支持

Spring全景图

SpringBoot

[SpringBoot源码分析之---SpringBoot项目启动类SpringApplication浅析](https://www.yizhuxiaozhan.site/2018/09/06/SpringApplication-analyze/)

包含模块

单体应用

嵌入式容器

依赖管理

约定大于配置

环境管理

日志管理

配置管理

自动配置

管理功能

断点

打点

监控

开发者工具&CLI

常用注解

类级别注解

@SpringBootApplication

@RestController

@EnableAutoConfiguration

@EntityScan

方法变量级别注解

三大特性

组件自动装配

web MVC

支持的模板引擎

FreeMarker

Groovy

Thymeleaf

Mustache

JSP

不推荐 [官网给出一些已知的限制](https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.1.1.RELEASE/reference/htmlsingle/#boot-features-jsp-limitations)

web Flux

支持的模板引擎

FreeMarker

Thymeleaf

Mustache

JDBC

···

嵌入式Web容器(不需要部署War文件)

Tomcat

Jetty

Undertow

生产准备特性

提供固化的starter依赖,简化构建配置

提供运维特性

健康检查

指标信息

外部化配置

无代码生成,不需要XML配置

自动装配

实现方法

激活自动装配-@EnableAutoConfiguration/@SpringBootApplication

实现自动装配-XXXAutoConfiguration

配置自动装配实现-META-INFO/spring.factories

扩展点

SpringApplication

自动配置(Auto-Configuration)

诊断分析(Diagnostics Analyzer)

嵌入式容器(Embedded Container)

工厂加载机制(Factories Loadding Mechanism)

配置源(Property Sources)

端点(Endpoints)

监控和管理(JMX)

事件/监听器(Event/Listener)

SpringCloud

常用组件

Spring Cloud GateWay

服务网关

spring-cloud-starter-gateway

Route

Predicate

Filter

Spring Cloud Config

服务配置

Config Server

spring-cloud-config-server

@EnableConfigServer

Client

spring-cloud-starter-config

Spring Cloud Consul

服务注册/服务配置

Spring Cloud Stream

事件驱动

Source

Sink

Processor

Binders

spring-cloud-binder-rabbit

spring-cloud-binder-kafka

spring-cloud-binder-kafka-streams

( 函数及服务)Spring Cloud Function

Function

Consumer

Supplier

Applications

spring-cloud-function-web

spring-cloud-function-stream

Spring Cloud Security

服务安全

Spring Cloud Sleuth

服务调用链跟踪、可配合Zipkin进行可视化

client

spring-cloud-starter-sleuth

spring-cloud-starter-zipkin

Zipkin Server

io.zipkin.java.zipkin-server

@EnableZipkinServer

Spring Cloud OpenFeign

用于服务间的Restful调用(REST客户端)

spring-cloud-starter-openfegin

@EnableFeginClient

Spring Cloud Netflix

服务治理

Eureka服务发现

Client(Service)

spring-cloud-starter-netflix-eureka-client

@EnableEurekaClient

EurekaServer

spring-cloud-starter-netflix-eureka-server

@EnableEurekasServer

Hystrix 熔断器

Client

spring-cloud-starter-netflix-hystrix-client

@EnableCircuitBreaker

Turbine 聚合服务

spring-cloud-starter-netflix-turbine

@EnableTurbine

DashBoard 后台

spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard

@EnableHystrixDashboard

Zuul 网关服务

Spring-cloud-starter-netflix-zuul

@EnableZuulProxy > @EnableZuulServer

SideCar 边车服务

spring-cloud-starter-netflix-sidecar

@EnableSidecar

Ribbion 客户端负载均衡

spring-cloud-starter-netflix-ribbion

负载规则

随机规则

RandomRule

最可用规则

BestAvailableRule

轮训规则

RoundRobinRule

重试实现

RetryRule

客户端配置

ClientConfigEnabledRoundRobinRule

可用性过滤规则

AvailabilityFilteringRule

RT权重规则

WeightedResponseTimeRule

规避区域规则

ZoneAvoidanceRule

(任务框架)Spring Cloud Task

spring-cloud-starter-task

@EnableTask

( 消息总线)Spring Cloud Bus

spring-cloud-starter-bus-amqp

spring-cloud-starter-bus-kafka

Spring Cloud Circuit Breaker

服务容错

(管理台)Spring Cloud Admin

de.codecentric.spring-boot-admin-starter-server

@EnableAdminServer

Spring Cloud Data Flow

DashBoard

Application

Spring Cloud Stream App Starters

Spring Cloud Task App Starters

Server

Deployer

(微服务契约)Spring Cloud Contract

spring-cloud-starter-contract-verifier

spring-cloud-starter-contract-stub-runner

ORM框架

JDBC

数据库驱动类型

JDBC-ODBC桥接器

本机API Java驱动程序

JDBC网络纯Java驱动程序

本地协议纯Java驱动

MyBatis

定义

支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射的优秀的持久层框架

避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集

架构图

使用

[官网帮助文档](http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html) **什么是Mybatis** MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。

两种sql配置方式

XML配置方式

优点: - 跟接口分离、统一管理 - 复杂语句可以不影响接口的可读性 缺点: - 过多的xml文件

Annotation注解方式

优点: - 接口就能看到sql语句,可读性高,不需要再去找xml文件,方便 缺点: - 复杂的联合查询语句不好维护,代码可读性差

configuration 配置各个元素

properties

setting

typeAliases

typeHandlers

objectFactory

plugins

environments

databaseProvider

mapper

分页

pageHelper

批量操作

联合查询

可能遇到的坑

jdbcType与数据库字段类型的匹配

Hibernate(Nhibernate)

可以在 Java 的客户端程序使用

可以在 Servlet/JSP 的 Web 应用中使用

Hibernate 框架可以在应用 EJB 的 Jave EE 架构中取代 CMP

SpringData

Spring Data JDBC

Spring Data JPA

sql生成

通过方法名拼接sql

- 匹配正则:^(find|read|get|query|stream|count|exists|delete|remove)((\p{Lu}.*?))??By

查询

正则匹配:(find|read|get|query|stream)(Distinct)?(First|Top)(\d*)?(\p{Lu}.*?)??By

find

```javaList<User> findByName(String name);```

read

get

query

stream

First

```java List<User> findFirst10ByName(String name); ```

Top

```java List<User> findTop10ByName(String name); ```

count

exists

Distinct

```java List<User> findDistinctByName(String name) ```

OrderBy

删除

remove

delete

其他

IsBetween/Between

```java List<User> findByAgeBetween(Integer fromAge, Integer endAge); ```

IsNotNull/NotNull

IsNull/Null

IsLessThan/LessThan

IsLessThanEqual/LessThanEqual

IsGreaterThan/GreaterThan

IsGreaterThanEqual/GreaterThanEqual

IsBefore/Before

IsAfter/After

IsNotLike/NotLike

IsLike/Like

IsStartingWith/StartingWith/StartsWith

IsEndingWith/EndingWith/EndsWith

IsNotEmpty/NotEmpty

IsEmpty/Empty

IsNotContaining/NotContaining/NotContains

IsContaining/Containing/Contains

IsNotIn/NotIn

IsIn/In

IsNear/Near

IsWithin/Within

MatchesRegex/Matches/Regex

IsTrue/True

IsFalse/False

IsNot/Not

Is/Equals

@Query

JPQL

```java @Query(value = "select u from User u where u.name= :name") List<User> findUsersByName(@Param("name") String name); @Query(value = "select u from User u where u.name= ?1") List<User> findUsersByName(String name); ```

原生SQL

```java @Query(value = "select * from t_user where name = :name", nativeQuery = true) List<User> findAllByName(@Param("name") String name); @Query(value = "select * from t_user where name = ?1", nativeQuery = true) List<User> findAllByName(@Param("name") String name); ```

编程式

```java public class UserSpecs { public static Specification<User> listQuerySpec(UserQueryDto userQueryDto){ return (root, query, builder) -> { List<Predicate> predicates = new ArrayList<>(); Optional.ofNullable(userQueryDto.getId()).ifPresent(i -> predicates.add(builder.equal(root.get("id"), i))); Optional.ofNullable(userQueryDto.getUserName()).ifPresent(n -> predicates.add(builder.equal(root.get("userName"), n))); Optional.ofNullable(userQueryDto.getUserAge()).ifPresent(a -> predicates.add(builder.equal(root.get("userAge"), a))); Optional.ofNullable(userQueryDto.getOrgId()).ifPresent(oi -> predicates.add(builder.equal(root.get("orgId"), oi))); Optional.ofNullable(userQueryDto.getOrgName()).ifPresent(on -> { Join<User, Organization> userJoin = root.join(root.getModel().getSingularAttribute("org", Organization.class), JoinType.LEFT); predicates.add(builder.equal(userJoin.get("orgName"), on)); }); return builder.and(predicates.toArray(new Predicate[predicates.size()])); }; } } ``` ```java @Service public class UserService { @Autowired private UserRepository userRepository; public List<User> findUsersDynamic(UserQueryDto userQueryDto){ return userRepository.findAll(UserSpecs.listQuerySpec(userQueryDto)); } } ```

JPA自带常用API

JpaRepository<T, ID>

findAll

```java List<T> findAll(); List<T> findAll(Sort var1); <S extends T> List<S> findAll(Example<S> var1); <S extends T> List<S> findAll(Example<S> var1, Sort var2); ```

findAllById

```java List<T> findAllById(Iterable<ID> var1); ```

saveAll

```java <S extends T> S saveAndFlush(S var1); ```

saveAndFlush

```java void deleteAllInBatch(); ```

deleteInBatch

```java void deleteInBatch(Iterable<T> var1); ```

deleteAllInBatch

```java void deleteAllInBatch(); ```

getOne

```java T getOne(ID var1); ```

PagingAndSortingRepository<T, ID>

findAll

```java Iterable<T> findAll(Sort var1); Page<T> findAll(Pageable var1); ```

CrudRepository<T, ID>

save

```java <S extends T> S save(S var1); ```

saveAll

```java <S extends T> Iterable<S> saveAll(Iterable<S> var1); ```

findAll

```java Iterable<T> findAll(); ```

findById

```java Optional<T> findById(ID var1); ```

existsById

```java boolean existsById(ID var1); ```

count

```java long count(); ```

deleteById

```java void deleteById(ID var1); ```

delete

```java void delete(T var1); ```

deleteAll

```java void deleteAll(Iterable<? extends T> var1); void deleteAll(); ```

其他

flush

```java void flush(); ```

Spring Data Mongodb

Spring Data Redis

Spring Data Elasticsearch

Spring Data Apache Solr

Spring Data Apache Hadoop

其他

EclipseLink

iBATIS

MyBatis的前身

JFinal

Morphia

MongoDB的一个ORM框架

JavaWeb开发框架

网络框架

Netty

是一款用于高效开发网络应用的 NIO 网络框架

线程模型

架构图

与Tomcat区别

Netty 不仅支持 HTTP 协议,还支持 SSH、TLS/SSL 等多种应用层的协议

Tomcat 需要遵循 Servlet 规范,在 Servlet 3.0 之前采用的是同步阻塞模型

Netty 与 Tomcat 侧重点不同,不需要受到 Servlet 规范的约束,最大化发挥 NIO 特性

Mina

是 Apache Directory 服务器底层的 NIO 框架(Netty 是 Mina的升级版)

Grizzly

MVC框架

Struts

Struts2

JSF(Java Server Faces)

WebWork

Xwork1

WebWork2

框架组合

SSM框架

SpringMVC + Spring + Mybatis

web层(springmvc),service层(spring)和DAO层(mybatis)

SSMM框架

Spring + SpringMVC + Mybatis + MySQL

SSH框架

Structs + Spring + Hibernate

数据库连接池

C3P0

DBCP

druid

HikariCP

proxool

Tomcat jdbc pool

tomcat7.0引入

BoneCP

Tapestry

其它框架

缓存框架

Ehcache

[Ehcache官网](http://www.ehcache.org/)

提供了用内存,磁盘文件存储,以及分布式存储方式等

快速,简单,低消耗,依赖性小,扩展性强,支持对象或序列化缓存,支持缓存或元素的失效

结构图

每个CacheManager可以管理多个Cache,每个Cache可以采用hash的方式管理多个Element

Element:用于存放真正缓存内容

缓存策略

TTL

LRU

redis

caffeine

github地址:[caffeine](https://github.com/ben-manes/caffeine)

Infinispan

官网:[Infinispan](http://infinispan.org/)

日志处理

Log4j

sl4j

持久层框架

Hibernate

Hibernate对JDBC访问数据库的代码做了轻量级封装,大大简化了数据访问层繁琐的重复性代码

Mybatis

安全框架

Spring Security

Shiro

计算框架

Storm

[Storm:最火的流式处理框架](https://www.cnblogs.com/langtianya/p/5199529.html) [Storm 入门的Demo教程](https://www.cnblogs.com/xuwujing/p/8584684.html)

Nimbus

Supervisor

Worker

Executor

Task

Topology

Spout

Bolt

Tuple

Stream分组

Shuffle

Fields

All

Global

None

Direct

Local or shuffle

JStorm

[JStorm中文开发文档](https://github.com/alibaba/jstorm/wiki/JStorm-Chinese-Documentation)

Spark Streaming

[Spark 编程指南简体中文版](https://legacy.gitbook.com/book/aiyanbo/spark-programming-guide-zh-cn/details)

Flink

Blink

job框架(定时任务)

Quartz

[Quartz官网](http://www.quartz-scheduler.org/)

常用注解

@DisallowConcurrentExecution

禁止并发执行同一个 Job Definition(由 JobDetail 定义),但是可以同时执行多个不同的 JobDetail

组件

JobDetail

Trigger

SimpleTrigger

CronTrigger

Calendar

Schedule

ElasticJob

Spring-Task

校验框架

Hibernate validator

Oval

分布式架构

缓存

缓存级别

缓存技术

【服务器】分布式缓存

【CDN】动态缓存技术

CSI (Client Side Includes)

通过iframe、javascript、ajax等方式将另外一个页面的内容动态包含进来

页面依然可以静态化为html页面,在需要动态的地方则通过iframe,javascript或ajax来动态加载

相对比较简单,不需要服务器端做改变和配置

不利于搜索引擎优化(iframe方式), javascript兼容性问题,以及客户端缓存问题可能导致更新不及时

SSI(Server Side Includes)

通过注释行SSI命令加载不同模块,构建为html,实现整个网站的内容更新

通过SSI调用各模块的对应文件,最后组装为html页面,需要服务器模块支持

不受具体语言限制,比较通用,只需要Web服务器或应用服务器支持即可,Ngnix、Apache、IIS等

SSI只能在当前服务器上包含加载,不能够直接包含其他服务器上的文件(即不能跨域包含)

ESI(Edge Side Includes)

通过使用简单的标记语言来对那些可以加速和不能加速的网页中的内容片断进行描述

可用于缓存整个页面或页面片段,多在缓存服务器或代理服务器上执行

目前支持ESI的软件还比较少,官方更新也略显缓慢,因此使用不是很广

缓存算法(页面置换算法)

FIFO(First in First out)

先进先出

LFU(Least Frequently Used)

利用一个数组存储 数据项,用hashmap存储每个数据项在数组中对应的位置,然后为每个数据项设计一个访问频次,当数据项被命中时,访问频次自增,在淘汰的时候淘汰访问频次最少的数据

LRU

缓存的元素有一个时间戳,当缓存容量满了,又需要腾出地方来缓存新的元素时,现有缓存元素中时间戳离当前时间最远的元素将被清出缓存

使用场景

1)和数据库中的数据结构保持一致,原样缓存

2)列表排序分页场景的缓存

3)计数缓存

4)重构维度缓存

5)较大的详情内容数据缓存

缓存问题

缓存穿透,是指查询一个数据库一定不存在的数据

解决方案

对key的规范进行检测,拦截恶意攻击

从数据库查询的对象为空,也放入缓存,设定较短的缓存过期时间,比如设置为60秒

缓存雪崩,是指在某一个时间段,缓存集中过期失效

不同分类商品,缓存不同周期。在同一分类中的商品,加上一个随机因子

缓存击穿,是指一个key非常热点,大并发集中对这一个点进行访问

当这个key在失效的瞬间,持续的大并发就穿破缓存,直接请求数据库

可让缓存永不过期

缓存解决方案实战

缓存的概念

SpringCache的用法

缓存的一致性策略

缓存雪崩方案

缓存穿透方案

三大矛盾

缓存实时性和一致性问题

实时策略

应用程序先从cache取数据,没有得到,则从数据库中取数据,成功后,放到缓存中

写入的过程,把数据存到数据库中,成功后,再让缓存失效

缓存的穿透问题

异步策略

读取

1)当读取的时候读不到的时候,不直接访问数据库,返回一个fallback数据

2)往消息队列里面放入一个数据加载的事件,异步读取数据库更新到缓存

更新

先更新数据库,然后异步更新缓存

先更新缓存,然后异步更新数据库

缓存对数据库高并发访问

定时策略

应用只访问缓存,不访问数据库

将一整块数据拆分成几部分进行缓存,而且区分更新频繁的和不频繁的

分布式存储

传统网络存储

NAS

提供了存储功能和文件系统的网络服务器

协议

SMB

NFS

AFS

SAN

只提供了块存储,而把文件系统交给客户端管理

协议

FibreChannel

iSCSI

ATA over Etherent(AoE)

HyperSCSI

对象存储

访问形式

通过REST网络服务对象访问

通过HTTP预定义的方法处理

GET

获取某个网络资源

PUT

创建或替换某个网络资源

POST

用于创建某个资源,如果已存在则报错

DELETE

删除某个网络资源

元数据服务

对象的散列值

对象存储将对象的散列值作为全局唯一标识符

使用高位数散列函数进行散列值的计算,确保内容不同的数据散列值不同

服务架构

ElasticSearch

断点续传

断点上传

高可用数据储存

MySQL高性能储存实战

Mycat进阶实战

FastDFS分布式文件储存实战

文件储存实战

文件同步实战

文件查询实战

分布式部署实战

分布式事务

隔离级别

默认使用数据库的隔离级别

mysql 默认可重复读

Oracle 默认已提交读(read commited)

ACID

Atomicity 原子性

原子性指的是一个事物是一个不可分割的工作单位,事物中的操作要么都发生,要么都不发生

Consistency 一致性

事物前后的数据的完整性必须保持一致

Isolation 隔离性

多个用户访问数据库时,数据库为每个用户开启的事物,不能被其他事物操作的数据所干扰,多个并发事物之间要相互隔离

Durability 持久性

一个事物一旦提交,它对数据库中的数据改变是永久性的,接下来就算是数据库有故障也不会对数据有任何影响

事务传播特性

保证同一个事务中 PROPAGATION_REQUIRED 支持当前事务,如果不存在 就新建一个(默认) PROPAGATION_SUPPORTS 支持当前事务,如果不存在,就不使用事务 PROPAGATION_MANDATORY 支持当前事务,如果不存在,抛出异常 保证没有在同一个事务中 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 如果有事务存在,挂起当前事务,创建一个新的事务 PROPAGATION_NOT_SUPPORTED 以非事务方式运行,如果有事务存在,挂起当前事务 PROPAGATION_NEVER 以非事务方式运行,如果有事务存在,抛出异常 PROPAGATION_NESTED 如果当前事务存在,则嵌套事务执行

分布式事务框架

2PC

3PC

JOTM

JOTM(java open transaction manager)

Atomikos

分布式集群

横向扩展:从根本上(单机的硬件处理能力有限)提升数据库性能 。由此而生的相关技术:==读写分离、负载均衡==

主从复制

读写分离

负载均衡

分布式锁

分布式锁特点

互斥性

同时只有一个线程持有锁

可重入性

同一节点的同一线程获取锁后能再次获取锁

锁超时

和JUC包中的锁一样支持锁超时,防止死锁

高性能和高可用

加锁和解锁要保证高效,同时也要保证高可用,防止分布式锁失效

具备阻塞和非阻塞特性

能够及时从阻塞状态中被唤醒

分布式锁实现方式

基于数据库

自己查看实现

基于redis

基于zoolKeeper

自己查看实现

redis实现方式

加锁实现方式

利用setnx+expire命令 (错误的做法)

因为setnx + expire 操作不是原子的

public boolean tryLock(String key,String requset,int timeout) { Long result = jedis.setnx(key, requset); // result = 1时,设置成功,否则设置失败 if (result == 1L) { return jedis.expire(key, timeout) == 1L; } else { return false; } }

使用Lua脚本(包含setnx和expire两条指令)

public boolean tryLock_with_lua(String key, String UniqueId, int seconds) { String lua_scripts = "if redis.call('setnx',KEYS[1],ARGV[1]) == 1 then" + "redis.call('expire',KEYS[1],ARGV[2]) return 1 else return 0 end"; List<String> keys = new ArrayList<>(); List<String> values = new ArrayList<>(); keys.add(key); values.add(UniqueId); values.add(String.valueOf(seconds)); Object result = jedis.eval(lua_scripts, keys, values); //判断是否成功 return result.equals(1L); }

使用 set key value [EX seconds][PX milliseconds][NX|XX] 命令 (正确做法)

Redis在 2.6.12 版本开始,为 SET 命令增加一系列选项: SET key value[EX seconds][PX milliseconds][NX|XX] EX seconds: 设定过期时间,单位为秒 PX milliseconds: 设定过期时间,单位为毫秒 NX: 仅当key不存在时设置值 XX: 仅当key存在时设置值

public boolean tryLock_with_set(String key, String UniqueId, int seconds) { return "OK".equals(jedis.set(key, UniqueId, "NX", "EX", seconds)); }

value必须要具有唯一性,我们可以用UUID来做,设置随机字符串保证唯一性,至于为什么要保证唯一性?假如value不是随机字符串,而是一个固定值,那么就可能存在下面的问题: 1.客户端1获取锁成功 2.客户端1在某个操作上阻塞了太长时间 3.设置的key过期了,锁自动释放了 4.客户端2获取到了对应同一个资源的锁 5.客户端1从阻塞中恢复过来,因为value值一样,所以执行释放锁操作时就会释放掉客户端2持有的锁,这样就会造成问题

所以通常来说,在释放锁时,我们需要对value进行验证

使用 set key value [EX seconds][PX milliseconds][NX|XX] 命令看上去很ok,但在redis集群模式下,还是有可能出现问题的

客户端A在Master上拿到锁,此时 Master 还没有将key同步到slave节点,Master节点挂了,某个Slave被选举为Master,此时客户端再来获取锁同样会成功,会出现多个客户端都拿到锁的局面。

解锁实现方式

解锁我们需要验证value的值,不能直接粗暴的使用del key,因为这样任何一个客户端都可以解锁。所以解锁时,我们要校验value值是否是自己的,基于value值来判断。

public boolean releaseLock_with_lua(String key,String value) { String luaScript = "if redis.call('get',KEYS[1]) == ARGV[1] then " + "return redis.call('del',KEYS[1]) else return 0 end"; return jedis.eval(luaScript, Collections.singletonList(key), Collections.singletonList(value)).equals(1L); }

redssion

redlock

实现原理

获取当前Unix时间,以毫秒为单位。

依次尝试从5个实例,使用相同的key和

具有唯一性的value (例如UUID)获取锁。当向Redis请求获取锁时,客户端应该设置一个网络连接和响应超时时间,这个超时时间应该小于锁的失效时间。例如你的锁自动失效时间为10秒,则超时时间应该在5-50毫秒之间。这样可以避免服务器端Redis已经挂掉的情况下,客户端还在死死地等待响应结果。如果服务器端没有在规定时间内响应,客户端应该尽快尝试去另外一个Redis实例请求获取锁。

客户端使用当前时间减去开始获取锁时间(步骤1记录的时间)就得到获取锁使用的时间。

当且仅当从大多数 (N/2+1,这里是3个节点) 的Redis节点都取到锁,并且使用的时间小于锁失效时间时,锁才算获取成功

如果取到了锁,key的真正有效时间等于有效时间减去获取锁所使用的时间(步骤3计算的结果)。

如果因为某些原因,获取锁失败(没有在至少N/2+1个Redis实例取到锁或者取锁时间已经超过了有效时间),客户端应该在

所有的Redis实例上进行解锁 (即便某些Redis实例根本就没有加锁成功,防止某些节点获取到锁但是客户端没有得到响应而导致接下来的一段时间不能被重新获取锁)。

使用方式

引入pom

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.redisson/redisson --> <dependency> <groupId>org.redisson</groupId> <artifactId>redisson</artifactId> <version>3.3.2</version> </dependency>

获取锁

获取锁的代码为redLock.tryLock()或者redLock.tryLock(500, 10000, TimeUnit.MILLISECONDS),两者的最终核心源码都是下面这段代码,只不过前者获取锁的默认租约时间(leaseTime)是LOCK_EXPIRATION_INTERVAL_SECONDS,即30s:

Config config = new Config(); config.useSentinelServers().addSentinelAddress("127.0.0.1:6369","127.0.0.1:6379", "127.0.0.1:6389") .setMasterName("masterName") .setPassword("password").setDatabase(0); RedissonClient redissonClient = Redisson.create(config); // 还可以getFairLock(), getReadWriteLock() RLock redLock = redissonClient.getLock("REDLOCK_KEY"); boolean isLock; try { isLock = redLock.tryLock(); // 500ms拿不到锁, 就认为获取锁失败。10000ms即10s是锁失效时间。 isLock = redLock.tryLock(500, 10000, TimeUnit.MILLISECONDS); if (isLock) { //TODO if get lock success, do something; } } catch (Exception e) { } finally { // 无论如何, 最后都要解锁 redLock.unlock(); }

KEYS[1]就是Collections.singletonList(getName()),表示分布式锁的key,即REDLOCK_KEY; ARGV[1]就是internalLockLeaseTime,即锁的租约时间,默认30s; ARGV[2]就是getLockName(threadId),是获取锁时set的唯一值,即UUID+threadId:

唯一ID

实现分布式锁的一个非常重要的点就是set的value要具有唯一性,redisson的value是怎样保证value的唯一性呢?答案是UUID+threadId

protected final UUID id = UUID.randomUUID(); String getLockName(long threadId) { return id + ":" + threadId; }

解锁

释放锁的代码为redLock.unlock()

负载均衡

四层负载均衡vs 七层负载均衡

四层负载均衡(目标地址和端口交换)

F5:硬件负载均衡器,功能很好,但是成本很高。

Ivs:重量级的四层负载软件。

nginx:轻量级的四层负载软件,带缓存功能,正则表达式较灵活。

haproxy:模拟四层转发,较灵活。

七层负载均衡(内容交换)

haproxy:天生负载均衡技能,全面支持七层代理,会话保特,标记,路经转移:

nginx:只在http 协议和mail 协议上功能比较好,性能与haproxy 差不多:

apache:功能较差

Mysql proxy:功能尚可。

负载均衡算法/策略

轮循均衡 (Round Robin)

权重轮循均衡 (Weighted Round Robin)

随机均衡 (Random)

权重随机均衡 (Weighted Random)

响应速度均衡 (Response Time探测时间)

最少连接数均衡 (Least Connection)

处理能力均衡 (CPU、内存)

DNS响应均衡 (Flash DNS)

哈希算法

IP地址散列(保证客户端服务器对应关系稳定)

URL散列

LVS

LVS原理

LVS NAT 模式

①.客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP(客户端 IP),后面统称为 CIP),目标地址为VIP(负载均衡器前端地址,后面统称为 VIP)。

②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的目标地址改为了后端服务器的 RIP 地址并将报文根据算法发送出去。

⑧.报文送到 Real Server 后,由于报文的目标地址是自己,所以会响应该请求,并将响应报文返还给 LVS。

④.然后 lvs 将此报文的源地址修改为本机并发送给客户端。

特点

1.NAT 技术将请求的报文和响应的报文都需要通过 LB 进行地址改写,因此网站访问量比较大的时候 LB负载均衡调度器有比较大的瓶颈,一般要求最多之能 10-20台节点

2.只需要在LB 上配置一个公网1P 地址就可以了。

3、每台内部的 realserver 服务器的网关地址必须是调度器 LB 的内网地址。

4、NAT 模式支持对IP 地址和端口进行转换。即用户请求的端口和真实服务器的端口可以不一致。

优点

集群中的物理服务器可以使用任何支持 TCP/IP 操作系统,只有负载均衡器需要一个合法的 IP 地址

缺点

扩展性有限。当服务器节点(普通 PC 服务器)增长过多时,负载均衡器将成为整个系统的瓶颈,因为所有的请求包和应答包的流向都经过负载均衡器。

当服务器节点过多时,大量的数据包都交汇在负载均衡器那,速度就会变慢!

LVS DR 模式(局域网改写mac地址)

①.客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP,目标地址为VIP。

②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的源MAC 地址改为自己 DIP 的MAC地址,目标 MAC改为了 RIP的MAC地址,并将此包发送给 RS。

③.RS 发现请求报文中的目的 MAC 是自己,就会将次报文接收下来,处理完请求报文后,将响应报文通过 lo 接口送给 ethO 网卡直接发送给客户端。

特点

1.通过在调度器 LB 上修改数据包的目的 MAC 地址实现转发。注意源地址仍然是 CIP,目的地址仍然是 VIP 地址。

2、请求的报文经过调度器,而 RS响应处理后的报文无需经过调度器 LB,因此并发访问量大时使用效率很高(和 NAT 模式比)

3、因为 DR模式是通过 MAC 地址改写机制实现转发,因此所有 RS 节点和调度器 LB 只能在一个局域网里面

4、 RS 主机需要绑定 VIP 地址在 LO 接口(掩码32 位)上,并且需要配置 ARP抑制。

5、 RS 节点的默认网关不需要配置成 LB,而是直接配置为上级路由的网关,能让 RS 直接出网就可以。

优点

和 TUN(隧道模式)一样,负载均衡器也只是分发请求,应答包通过单独的路由方法返回给客户端。与VS-TUN 相比,VS-DR 这种实现方式不需要隧道结构,因此可以使用大多数操作系统做为物理服务器。

DR 模式的效率很高,但是配置稍微复杂一点,因此对于访问量不是特别大的公司可以用haproxy/nginx取代。日1000-2000W PV或者并发请求1万一下都可以考虑用haproxy/nginx。

缺点

所有 RS 节点和调度器 LB 只能在一个局域网里面

LVS TUN 模式(P封装、跨网段)

① 客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP,目标地址为 VIP。

②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将在客户端请求报文的首部再封装一层IP 报文,将源地址改为 DIP,目标地址改为 RIP,并将此包发送给 RS。

③.RS 收到请求报文后,会首先拆开第一层封装,然后发现里面还有一层 IP 首部的目标地址是自己lo 接口上的VIP,所以会处理次请求报文,并将响应报文通过lo 接口送给 ethO 网卡直接发送给客户端。

特点

1.TUNNEL 模式必须在所有的 realserver 机器上面绑定 VIP 的IP 地址

2.TUNNEL 模式的 vip------>realserver 的包通信通过 TUNNEL模式,不管是内网和外网都能通信,所以不需要 /vs vip 跟 realserver 在同一个网段内。

3.TUNNEL 模式 realserver 会把 packet 直接发给 client 不会给 Ivs 了

4.TUNNEL 模式走的隧道模式,所以运维起来比较难,所以一般不用。

优点

负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而 RS 将应答包直接发给用户。

减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,就能处理很巨大的请求量,这种方式,一台负载均衡器能够为很多 RS进行分发。而且跑在公网上就能进行不同地域的分发。

缺点

隧道模式的 RS 节点需要合法 IP,这种方式需要所有的服务器支持〞 IP Tunneling" (IPEncapsulation)协议,服务器可能只局限在部分 Linux 系统上。

LVS FULLNAT模式

1.在包从 LVS 转到 RS 的过程中,源地址从客户端 1P 被替换成了 LVS 的内网IP。内网IP 之间可以通过多个交换机跨 VLAN 通信。目标地址从 VIP 修改为 RS IP.

2.当 RS 处理完接受到的包,处理完成后返回时,将目标地址修改为 LVS ip,原地址修改为 RSIP,最终将这个包返回给 LVS 的内网IP,这一步也不受限于 VLAN。

3.LVS 收到包后,在 NAT 模式修改源地址的基础上,再把RS 发来的包中的目标地址从 LVS 内网IP 改为客户端的1P,并将原地址修改为 VIP。

总结

1.FULL NAT 模式不需要 LBIP 和 realserver ip 在同一个网段;

2.full nat 因为要更新 sorce ip 所以性能正常比 nat 模式下降 10%

Keepalive

keepalive 起初是为 LVS 设计的,专门用来监控 lvs 各个服务节点的状态 ,后来加入了 vrrp 的功能,因此除了 lvs,也可以作为其他服务(nginx,haproxy)的高可用软件

VRRP 是 virtual router redundancy protocal(虚拟路由器冗余协议)的缩写。VRRP 的出现就是为了解决静态路由出现的单点故障,它能够保证网络可以不间断的稳定的运行。

Nginx反向代理负载均衡

upstream_module和健康检测

pproxy_pass请求转发

HAProxy

分布式协调和分流

Zookeeper分布式环境指挥官

zk的入门

zk开发基础

zookeeper应用实战

协议及算法分析

Nginx高并发分流进阶实战

nginx安装

正反向代理

nginx进程模型

核心配置结构

日志配置及签个

location规则

rewrite的使用

动静分离

跨域配置

缓存配置,Gzip配置

https配置

横向扩展带来的问题

LVS

keepalived

分布式一致性

Raft算法

特点

基于Quorum写入数据库

一半从库写入成功则意味着操作成功

主库写入日志,并向从库推送

三种日志:BinLog、RedoLog、UndoLog

基于日志比较的选举

判断谁的日志最新(依据其他节点的投票请求中的日志索引和自己的日志索引来确定)

角色分类

Leader

Candidate(Leader候选人)

Follower

消息种类

RequestVote

请求其他节点为自己投票(一般由Candidate发出)

AppendEntries

用于日志复制,表示日志增加的条目,当条目数为0时用于心跳

由Leader发出

分布式常见常见方案实战

事务概念

事务与锁

分布式事务产生背景

X/OpenDTP事务模型

标准分布式事务

分布式事务解决方案

两阶段提交

BASE理论与柔性事务

TCC方案

补偿性方案

异步确保与最大努力型

单点登陆方案

单点登陆的问题背景

页面跨域问题

Session跨域共享方案

Session的扩展

分布式任务调度方案

Quartz调度的用法

Elastic-Job示例

分布式调度的疑难点

Quartz集群定制化分布式调度

分布式框架及中间件

分布调用

RPC(远程调用)

Restful

中间件

缓存/持久化

分布式缓存

Redis(Remote Dictionary Server)

对象关系

结构图

内存分类

对象内存

缓冲内存

客户端缓冲

AOF缓冲区

复制积压缓冲区

主要用于主从同步。

自身内存

AOF/RDB 的时候 Redis 创建子进程内存的消耗

内存碎片

可选的分配器有 jemalloc、glibc、tcmalloc,默认 jemalloc

高内存碎片解决方法:数据对齐,安全重启(高可用/主从切换)

内存回收策略

惰性删除

不会主动删除过期的键值对,而是等待客户端读取键,如果已经超时则删除该键值对对象,然后返回空

定时任务删除

Pipeline(管道)

Redis 使用的是客户端-服务器(CS)模型和请求/响应协议的 TCP 服务器。这意味着通常情况下一个请求会遵循以下步骤:

客户端向服务端发送一个查询请求,并监听 Socket 返回,通常是以阻塞模式,等待服务端响应。

服务端处理命令,并将结果返回给客户端。

Redis 客户端与 Redis 服务器之间使用 TCP 协议进行连接,一个客户端可以通过一个 socket 连接发起多个请求命令。每个请求命令发出后 client 通常会阻塞并等待 redis 服务器处理,redis 处理完请求命令后会将结果通过响应报文返回给 client,因此当执行多条命令的时候都需要等待上一条命令执行完毕才能执行

而管道(pipeline)可以一次性发送多条命令并在执行完后一次性将结果返回,pipeline 通过减少客户端与 redis 的通信次数来实现降低往返延时时间,而且 Pipeline 实现的原理是队列,而队列的原理是时先进先出,这样就保证数据的顺序性。 Pipeline 的默认的同步的个数为53个,也就是说 arges 中累加到53条数据时会把数据提交。其过程如下图所示:client 可以将三个命令放到一个 tcp 报文一起发送,server 则可以将三条命令的处理结果放到一个 tcp 报文返回。

需要注意到是用 pipeline 方式打包命令发送,redis 必须在处理完所有命令前先缓存起所有命令的处理结果。打包的命令越多,缓存消耗内存也越多。所以并不是打包的命令越多越好。具体多少合适需要根据具体情况测试。

由于通信会有网络延迟,假如 client 和 server 之间的包传输时间需要0.125秒。那么上面的三个命令6个报文至少需要0.75秒才能完成。这样即使 redis 每秒能处理100个命令,而我们的 client 也只能一秒钟发出四个命令。这显然没有充分利用 redis 的处理能力。

适用场景

有些系统可能对可靠性要求很高,每次操作都需要立马知道这次操作是否成功,是否数据已经写进 redis 了,那这种场景就不适合。

还有的系统,可能是批量的将数据写入 redis,允许一定比例的写入失败,那么这种场景就可以使用了,比如10000条一下进入 redis,可能失败了2条无所谓,后期有补偿机制就行了,比如短信群发这种场景,如果一下群发10000条,按照第一种模式去实现,那这个请求过来,要很久才能给客户端响应,这个延迟就太长了,如果客户端请求设置了超时时间5秒,那肯定就抛出异常了,而且本身群发短信要求实时性也没那么高,这时候用 pipeline 最好了

管道(Pipelining) VS 脚本(Scripting)

大量 pipeline 应用场景可通过 Redis 脚本(Redis 版本 >= 2.6)得到更高效的处理,后者在服务器端执行大量工作。脚本的一大优势是可通过最小的延迟读写数据,让读、计算、写等操作变得非常快(pipeline 在这种情况下不能使用,因为客户端在写命令前需要读命令返回的结果)。

应用程序有时可能在 pipeline 中发送 EVAL 或 EVALSHA 命令。Redis 通过 SCRIPT LOAD 命令(保证 EVALSHA 成功被调用)明确支持这种情况。

Redis集群方案

twemproxy

redis集群(redis-cluster)

Redis-Cluster采用无中心结构,每个节点保存数据和整个集群状态,每个节点都和其他所有节点连接。

结构特点

所有的redis节点彼此互联(PING-PONG机制),内部使用二进制协议优化传输速度和带宽。

节点的fail是通过集群中超过半数的节点检测失效时才生效。

客户端与redis节点直连,不需要中间proxy层.客户端不需要连接集群所有节点,连接集群中任何一个可用节点即可。

redis-cluster把所有的物理节点映射到[0-16383]slot上(不一定是平均分配),cluster 负责维护node<->slot<->value。(hash环) 2的14次方

Redis集群预分好16384个桶,当需要在 Redis 集群中放置一个 key-value 时,根据 CRC16(key) mod 16384的值,决定将一个key放到哪个桶中。

redis cluster节点分配

现在我们是三个主节点分别是:A, B, C 三个节点,它们可以是一台机器上的三个端口,也可以是三台不同的服务器。那么,采用哈希槽 (hash slot)的方式来分配16384个slot 的话,它们三个节点分别承担的slot 区间是

节点A覆盖0-5460;

节点B覆盖5461-10922;

节点C覆盖10923-16383.

获取数据

如果存入一个值,按照redis cluster哈希槽的算法: CRC16('key')384 = 6782。 那么就会把这个key 的存储分配到 B 上了。同样,当我连接(A,B,C)任何一个节点想获取'key'这个key时,也会这样的算法,然后内部跳转到B节点上获取数据

新增主节点

新增一个节点D,redis cluster的这种做法是从各个节点的前面各拿取一部分slot到D上

节点A覆盖1365-5460

节点B覆盖6827-10922

节点C覆盖12288-16383

节点D覆盖0-1364,5461-6826,10923-12287

删除主节点

同样删除一个节点也是类似,移动完成后就可以删除这个节点了。

Redis Cluster主从模式

redis cluster 为了保证数据的高可用性,加入了主从模式,一个主节点对应一个或多个从节点,主节点提供数据存取,从节点则是从主节点拉取数据备份,当这个主节点挂掉后,就会有这个从节点选取一个来充当主节点,从而保证集群不会挂掉

Redis的主从结构可以采用一主多从或者级联结构,Redis主从复制可以根据是否是全量分为全量同步和增量同步。

redis集群的搭建

集群中至少应该有奇数个节点,所以至少有三个节点,每个节点至少有一个备份节点

Redis的主从结构可以采用一主多从或者级联结构,Redis主从复制可以根据是否是全量分为全量同步和增量同步。

主从同步

数据可以从主服务器向任意从服务器上同步,从服务器可以是关联其他服务器的主服务器。由于完全实现了发布/订阅机制,使得从数据库在任何地方同步树时,可订阅一个频道并接收主服务器完整的消息发布 记录。同步对读取操作的可扩展性和数据冗余很有帮助。

工作原理

全量同步

redis 全量同步一般发生在slave 初始化阶段,这时需要将Master上的数据都复制一份

1.从服务器连接主服务器,发送SYNC命令;

2.主服务器接收到SYNC命名后,开始执行BGSAVE命令生成RDB文件并使用缓冲区记录此后执行的所有写命令;

3.主服务器BGSAVE执行完后,向所有从服务器发送快照文件,并在发送期间继续记录被执行的写命令;

4.从服务器收到快照文件后丢弃所有旧数据,载入收到的快照;

5.主服务器快照发送完毕后开始向从服务器发送缓冲区中的写命令;

6.从服务器完成对快照的载入,开始接收命令请求,并执行来自主服务器缓冲区的写命令;

完成上面几个步骤后就完成了从服务器数据初始化的所有操作,从服务器此时可以接收来自用户的读请求。

增量同步

redis增量同步指的是redis slave初始化完成后,开始正常工作时主服务器发生的写操作同步到从服务器的过程

增量复制 主要是 主服务器每接收一个写命令就会向从服务器发送相同的写命令,从服务器接收并执行相同的写命令。

redis主从同步策略

主从开始链接时候,进行全量同步,同步结束后,进行增量同步

如果有需要,slave可以在任意时刻发起全量同步

redis策略是,先进行增量同步,同步失败在进行全量同步

注意点:当多个slave 断线了,需要重启,重启时会自动发送sync请求主服务器进行全量同步,当多个同时出现的时候,会导致 Master IO 剧增 宕机

Redis Sentinel(哨兵) 架构下高可用

当Master 挂掉后,需要人工将从节点晋升到主节点,同时通知业务方变更主节点地址,对于很对的应用场景这样的故障处理方式是不能接受的。redis 在2.8版本提供了 sentinel 架构解决了这个问题

实现原理

三个定时监控任务

每隔10s,每个 sentinel节点 会向 主节点 和从节点发送 info命令获取最新拓扑结构

每隔2s,每个sentinel 节点会Redis数据节点的_sentinel_:hello 频道 发送 当前sentinel节点 对主节点的判断以及当前sentinel节点的信息,同时每个sentinel节点也会订阅该频道,来了解其他sentinel节点以及它们对主节点的判断

每隔1秒,sentinel会向主节点,从节点发送一次ping 命令做一次心跳检测,来确认这些节点当前是否可达

主观下线

因为每隔一秒,每个Sentinel节点会向主节点、从节点、其余Sentinel节点发送一条ping命令做一次心跳检测,当这些节点超过down-after-milliseconds没有进行有效回复,Sentinel节点就会对该节点做失败判定,这个行为叫做主观下线。

客观下线

当Sentinel主观下线的节点是主节点时,该Sentinel节点会向其他Sentinel节点询问对主节点的判断,当超过<quorum>个数,那么意味着大部分的Sentinel节点都对这个主节点的下线做了同意的判定,于是该Sentinel节点认为主节点确实有问题,这时该Sentinel节点会做出客观下线的决定。

领导者sentinel节点选举

Raft算法假设s1(sentinel-1)最先完成客观下线,它会向其余Sentinel节点发送命令,请求成为领导者;收到命令的Sentinel节点如果没有同意过其他Sentinel节点的请求,那么就会同意s1的请求,否则拒绝;如果s1发现自己的票数已经大于等于某个值,那么它将成为领导者。

故障转移

1.领导者Sentinel节点在从节点中选出一个节点作为新的主节点

2.上述的选取方式是与主节点复制相似度最高的从节点

3.领导者Sentinel节点 让其他的从节点成为新主节点的从节点

4.Sentinel集合会将原来的主节点变为从节点,并对其保持关注,当其恢复后命令它去复制新的主节点

Redis Cluster(集群)下的高可用

实现原理

主观下线

集群中每个节点都会定期向其他节点发送ping消息,接受节点回复ping消息作为响应。如果在cluster-node-timeout时间内通信一直失败,则发送节点会认为接收节点存在故障,把接受节点标记为主观下线(pfail)状态。

客观下线

当某个节点判断另一个节点主观下线后,相应的节点状态会跟随消息在集群内传播。

假设节点a标记节点b为主观下线,一段时间后节点a通过消息把节点b的状态发送到其他节点,当其他节点收到消息并解析出消息体中含有b的pfail状态,把节点b加入下线报告链表;

当某一节点c收到节点b的pfail状态时,此时有超过一半的槽主节点都标记了节点b为pfail状态时,则标记故障节点b为客观下线;

向集群广播一条pfail消息,通知集群内的所有节点标记故障节点b为客观下线状态并立刻生效,同时通知故障节点b的从节点触发故障转移流程。

故障恢复

资格检查

若从节点与主节点断线时间超过一定时间,则不具备资格

准备选举时间

当从节点符合故障转移资格后,要等待一段选举时间后才开始选举

在故障节点的所有从节点中,复制偏移量最大的那个从节点最先开始(与主节点的数据最一致)进行选举,然后是次大的节点开始选举.....剩下其余的从节点等待到它们的选举时间到达后再进行选举

发起选举

只有持有槽的主节点才具有一张唯一的选票,从从节点收集到N/2 + 1个持有槽的主节点投票时,从节点可以执行替换主节点操作

选举投票

替换主节点

当从节点收集到足够的选票之后,触发替换主节点操作

当前从节点取消复制变为主节点

撤销故障主节点负责的槽,并把这些槽委派给自己

向集群广播自己的pong消息,通知集群内所有的节点当前从节点变为主节点并接管了故障主节点的槽信息

异步队列

使用list作为队列

RPUSH作为生产者生产消息,LPOP作为消费者消费消息

缺点:没有等待队列,有值就直接消费 弥补:可以在应用层通过sleep机制去调用LOOP进行重试 如果不用sleep机制,可以使用BLPOP key[key..] timeout 阻塞直到队列有消息或者超时

一个生产者对应一个消费者

如何做到生产一次,能让多个消费者消费

pub/sub:主题订阅模式

发送者(pub)发送消息,订阅者(sub)接受消息

订阅者可以订阅任意数量的频道

缺点:消息无状态,无法保证可达

如何实现延时队列

使用sortset

拿时间戳作为score

消息内容作为key调用zadd生产消息

消费者使用zrangeBysocre指令获取N秒之前的数据轮询进行处理

Redis持久化

持久化方式RDB (redis database)

原理

RDB持久化是指在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘,实际操作过程是fork一个子进程,先将数据集写入临时文件,写入成功后,再替换之前的文件,用二进制压缩存储。

优势

1.一旦你采用这种方式,你的整个redis库只包含一个文件,这对于文件备份而言是十分完美的。比如你打算每小时同步一下24小时的数据,每天同步下30天数据。通过这样配置,遇到灾难性故障,我们很容易进行数据恢复。

2.对于灾难恢复而言,RDB是一个非常不错的选择,因为我们可以很轻松的将一个单独的文件压缩 再拷贝到其他存储介质上。

3.性能最大化,对于Redis服务进程而言,在开始持久化时,唯一要做的就是fork出一个子进程,其余交给子进程完成持久化操作,极大的避免服务进程进行IO操作

4.相比较AOF机制,如果数据集很大,那么RDB启动效率会更高

缺点

1.如果你想保证数据的高可用性,即最大程度避免数据丢失,RDB不是最好的选择,因为在系统在 特定持久化时间之前出现宕机,那么没来得及保存到磁盘上的数据将会丢失。

2.由于是fork子进程 来协助 进行磁盘持久化操作的,当数据集比较大时,可能会导致服务器停止服务几百毫秒,甚至1秒

配置

Redis会将数据集的快照dump到dump.rdb文件中。此外,我们也可以通过配置文件来修改Redis服务器dump快照的频率,在打开6379.conf文件之后,我们搜索save,可以看到下面的配置信息:

save 900 1 #在900秒(15分钟)之后,如果至少有1个key发生变化,则dump内存快照。

save 300 10 #在300秒(5分钟)之后,如果至少有10个key发生变化,则dump内存快照。

save 60 10000 #在60秒(1分钟)之后,如果至少有10000个key发生变化,则dump内存快照。

bgsave命令执行过程中,只有fork子进程时会阻塞服务器;而对于save命令,整个过程都会阻塞服务器;因此save已基本被废弃,线上环境要杜绝save的使用;

持久化方式AOF (append only file)

原理

AOF持久化以日志的形式记录服务器所处理的每一个写、删除操作,查询操作不会记录,以文本的方式记录,可以打开文件看到详细的操作记录。

优势

该机制可以带来更高的安全性,即数据的持久性

提供了三种同步策略

每秒同步

每秒同步也是 异步操作,效率非常高,如果出现服务宕机,那么只会丢失上一秒的数据。

每修改同步

可以理解为同步持久化,效率偏低

不同步

由于该机制对日志文件的写入操作采用的是append模式,因此在写入过程中即使出现宕机现象,也不会破坏日志文件中已经存在的内容。然而如果我们本次操作只是写入了一半数据就出现了系统崩溃问题,不用担心,在Redis下一次启动之前,我们可以通过redis-check-aof工具来帮助我们解决数据一致性的问题。

如果日志过大,Redis可以自动启用rewrite机制。即Redis以append模式不断的将修改数据写入到老的磁盘文件中,同时Redis还会创建一个新的文件用于记录此期间有哪些修改命令被执行。因此在进行rewrite切换时可以更好的保证数据安全性。

AOF包含一个格式清晰、易于理解的日志文件用于记录所有的修改操作。事实上,我们也可以通过该文件完成数据的重建。

缺点

对于相同数量的数据集而言,AOF文件通常要大于RDB文件。RDB 在恢复大数据集时的速度比 AOF 的恢复速度要快。

根据同步策略的不同,AOF在运行效率上往往会慢于RDB。总之,每秒同步策略的效率是比较高的,同步禁用策略的效率和RDB一样高效。

配置

在Redis的配置文件中存在三种同步方式,它们分别是:

appendfsync always #每次有数据修改发生时都会写入AOF文件。

appendfsync everysec #每秒钟同步一次,该策略为AOF的缺省策略。

appendfsync no #从不同步。高效但是数据不会被持久化。

持久化方式混合模式

redis4.0开始支持该模式

为了解决的问题

redis在重启时通常是加载AOF文件,但加载速度慢 因为RDB数据不完整,所以加载AOF 开启方式: aof-use-rdb-preamble true 开启后,AOF在重写时会直接读取RDB中的内容

运行过程

通过bgrwriteaof完成,不同的是当开启混合持久化后, 1 子进程会把内存中的数据以RDB的方式写入aof中, 2 把重写缓冲区中的增量命令以AOF方式写入到文件 3 将含有RDB个数和AOF格数的AOF数据覆盖旧的AOF文件 新的AOF文件中,一部分数据来自RDB文件,一部分来自Redis运行过程时的增量数据

优点

混合持久化结合了RDB持久化 和 AOF 持久化的优点, 由于绝大部分都是RDB格式,加载速度快,同时结合AOF,增量的数据以AOF方式保存了,数据更少的丢失。

缺点

兼容性差,一旦开启了混合持久化,在4.0之前版本都不识别该aof文件,同时由于前部分是RDB格式,阅读性较差

持久化(双开)

只打算用Redis 做缓存,可以关闭持久化 打算使用Redis 的持久化。建议RDB和AOF都开启。其实RDB更适合做数据的备份,留一后手。AOF出问题了,还有RDB。

默认RDB指定的时间间隔内,执行指定次数的写操作,则将数据写入到磁盘中

适合大规模的数据恢复,数据一致性和完整性较差

AOF每秒将写操作日志追加到AOF文件中

AOF文件大,数据完整性比RDB高

与memcached比较

memcached所有的值均是简单的字符串,redis支持更为丰富的数据类型

redis的速度比memcached快且可以持久化数据

适用场景

会话缓存(Session Cache)

全页缓存(FPC)

队列

排行榜/计数器

发布/订阅

Redis和Memcache区别

Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统

一个单一key-value内存Cache

用于动态Web应用以减轻数据库负载,可缓存图片、视频等

Redis则是一个数据结构内存数据库

支持数据持久化和数据恢复,允许单点故障

可以在服务器端直接对数据进行丰富的操作,减少网络IO次数和数据体积

Redis的Java客户端

Lettuce

springboot默认使用的客户端

基于Netty框架的事件驱动的通信层,其方法调用是异步的

线程安全同步,异步和响应使用,支持集群,Sentinel,管道和编码器

Redisson

基于Netty实现,采用非阻塞IO,性能高

支持异步请求

支持连接池

不支持事务

支持读写分离,支持读负载均衡

可以与Spring Session集成,实现基于Redis的会话共享

Jedis

轻量,简洁,便于集成和改造

支持连接池

支持pipelining、事务、LUA Scripting、Redis Sentinel、Redis Cluste

不支持读写分离,需要自己实现

常见问题

redis 为什么是单线程的

因为Redis是基于内存的操作,CPU不是Redis的瓶颈

避免了不必要的上下文切换和竞争条件,也不存在多进程或多线程切换而消耗 CPU

使用多路I/O复用模型,非阻塞IO

Redis直接自己构建了VM 机制

如何保证Redis与数据库的一致性

更新的时候,先删除缓存,然后再更新数据库

读的时候,先读缓存;如果没有的话,就读数据库,同时将数据放入缓存,并返回响应

特别情况设置缓存失效时间

redis 怎么实现分布式锁

SET key value [EX seconds] [PX milliseconds] [NX|XX]

EX second :设置键的过期时间为second秒

NX :只在键不存在时,才对键进行设置操作

SET操作成功完成时,返回OK ,否则返回null

PX millisecond :设置键的过期时间为millisecond毫秒

XX:只在键已经存在时,才对键进行设置操作

仅在单实例的场景下是安全的

多个Client可能同时获取到了锁

异步获取,节点异常

Redis的内存优化

存储编码的优化

Redis存储的数据都使用redisObject结构体来封装

共享对象池

指Redis内部维护了[0-9999]的整数对象池,用于节约内存

除了整数值对象,其它类型如list、hash、set和zset内部元素也可以使用整数对象池

字符串优化

控制键的数量,使用hash代替多个key value

缩减键值对象,键值越短越好

Redis常见的性能问题

避免master写内存快照

master AOF持久化,AOF文件过大会影响master重启时的恢复速度

避免master调用BGREWRITEAOF重写AOF文件,出现短暂的服务暂停现象

redis主从复制的性能问题

为了主从复制的速度和连接的稳定性,slave和master最好在同一个局域网内

淘汰策略有哪些

volatile-lru:从设置了过期时间的数据集中

选择最近最久未使用的数据释放

allkeys-lru:从数据集中(包括设置过期时间以及未设置过期时间的数据集中)

选择最近最久未使用的数据释放

volatile-random:从设置了过期时间的数据集中

随机选择一个数据进行释放

allkeys-random:从数据集中(包括了设置过期时间以及未设置过期时间)

随机选择一个数据进行入释放

volatile-ttl:从设置了过期时间的数据集中

选择马上就要过期的数据进行释放操作

noeviction:不删除任意数据(但redis还会根据引用计数器进行释放)

这时如果内存不够时,会直接返回错误

如何从海量的key中查找某固定前缀的key

keys pattern 命令

会返回全部匹配的key

阻塞的,当查询大量的key 会对正在运行的服务造成影响,因为一次性返回数据量比较大的时候会使得服务变得卡顿

SCAN cursor [MATCH pttern] [Count count]命令

SCAN是无阻塞模式的提取指令列表,每次只会返回少量元素

cursor指的是游标,MATCH pattern值得是指令,count参数指定返回的数据个数,但是count并无法严格控制数量。

scan 0 match k1* count 10 //该命令指的是大概率的返回数量为count的且以k1开头的数据

此命令只有当以0作为游标的开始依次进行新的迭代,直至命令返回的游标为0为止,即当返回的游标为0的时候表示整个迭代过程都完成了。

SCAN增量式迭代命令,并不能保证每次执行都返回某个给定数量的元素,可能为0个,当时命令返回的游标不是零,则应用程序就会继续使用上一个游标进行迭代,直至游标值为0,对于较大的数据集每次可能返回数十个数据,对于较小的数据集可能会直接返回所有数据集。

SCAN命令查出的所有命令可能对存在重复的值,所以我们可以利用hashset来实现数据去重。

Memcached

结构图

分布式存储

MongoDB

FastDFS

Elasticsearch

全量缓存

Binlog

是 MySQL 及大部分主流数据库的主从数据同步方案

其他缓存框架/数据库

SSDB

RocksDB

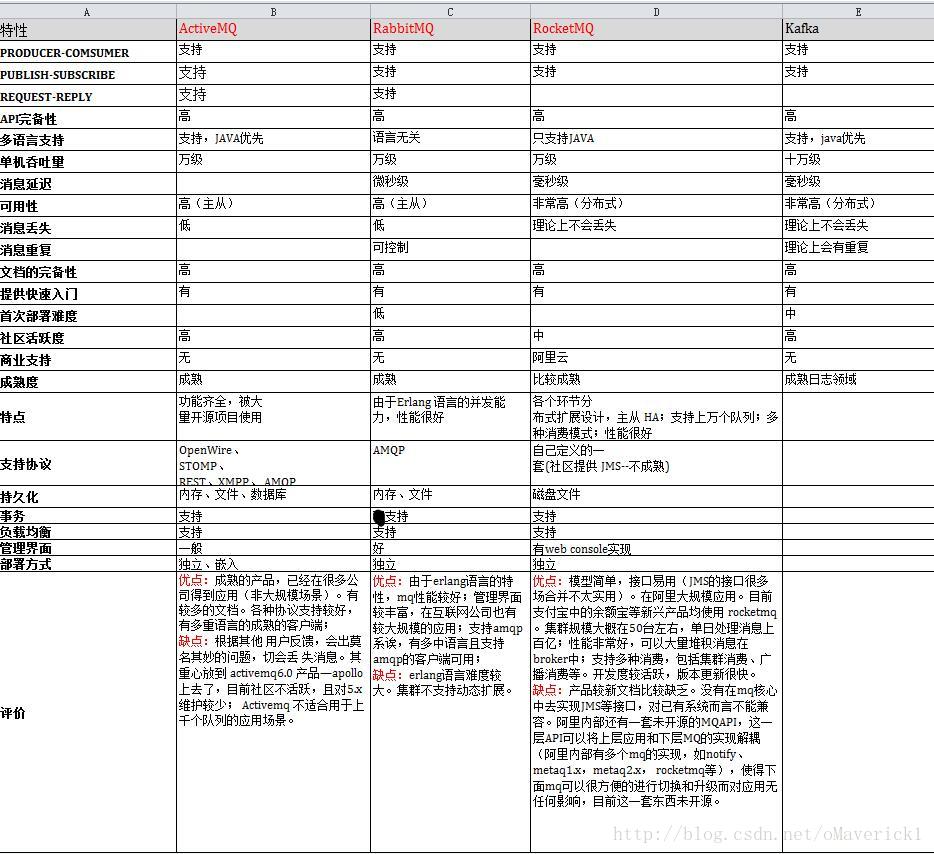

消息队列(MQ)

[Kafka、RabbitMQ、RocketMQ消息中间件的对比 —— 消息发送性能](http://jm.taobao.org/2016/04/01/kafka-vs-rabbitmq-vs-rocketmq-message-send-performance/?utm_source=tuicool&utm_medium=referral)

Kafka/Jafka

优点

时间复杂度O(1)

TPS高

缺点

不支持定时消息

Kafka Streams

ActiveMQ

RabbitMQ

优点

高并发(erlang语言实现特性导致)

高可靠、高可用

缺点

重量级

发布订阅模式

RabbitMQ的发布订阅模式

交换器(Exchange)

生产者发送的消息,只能发送到交换机,交换机来决定要发给哪个队列,生产者无法决定

临时队列

queueDeclare()来创建一个非持久化、专有的、自动删除的、名字随机生成的队列

绑定(Binding)

RocketMQ

[十分钟入门RocketMQ](http://jm.taobao.org/2017/01/12/rocketmq-quick-start-in-10-minutes/)

java语言实现

组件

nameserver

broker

producer

consumer

两种消费模式

PULL

DefaultMQPullConsumer

PUSH

DefaultMQPushConsumer

优点

数据可靠性高

支持同步刷盘、异步实时刷盘、同步复制、异步复制

消息投递实时性

支持消息失败重试

高TPS

单机写入TPS单实例约7万条/秒,单机部署3个Broker,可以跑到最高12万条/秒,消息大小10个字节

严格的消息顺序

支持定时消息

支持按照时间回溯消息

亿级消息堆积

缺点

消费过程要做到幂等(去重)

ZeroMQ

优点

TPS高

缺点

不支持持久化消息

可靠性、可用性较差

JMS

API

ConnectionFactory

Connection

Session

Destination

MessageProducer/consumer

消息组成

消息头

消息体

TextMessage

MapMessage

BytesMessage

StreamMessage

ObjectMessage

消息属性

JMS可靠机制

消息被确认才认为是被成功消费。消息的 消费包含三个阶段:客户端接收消息,客户端处理消息,消息被确认

事务性会话

消息在session.commit后自动提交

非事务性会话

应答模式

AUTO_ACKNOWLEDGE

自动确认

CLIENT_ACKNOWLEDGE

textMessage.acknowledge()确认消息

DUPS_OK_ACKNOWLEDGE

延迟确认

点对点(P2P模式)

发布订阅(Pub/Sub模式)

持久订阅

非持久订阅

数据库中间件

分库分表

ShardingSphere

架构图

SJDBC(sharding-jdbc)

Mycat

其它

Disque

[Disque 使用教程](http://disque.huangz.me/)

Cassandra

Neo4j

InfoGrid

分布式框架

Dubbo

Spring Cloud

Nacos

阿里开源分布式配置中心

Apollo

携程开源分布式配置中心 [Apollo github地址](https://github.com/ctripcorp/apollo)

Disconf

百度开源分布式配置中心

分布式架构

服务组件

注册中心

Zookeeper

[Zookeeper官网]()

数据模型

节点类型

持久化节点

持久化有序节点

临时节点

临时有序节点

命令

创建和删除节点有顺序,创建时需要先创建父节点,删除时反过来,需先删除子节点

创建节点

create [-s] [-e] path data acl

获取节点

get path [watch]

zookeeper提供了分布式数据发布/订阅,zookeeper允许客户端向服务器注册一个watcher监听。当服务器端的节点出发事件的时候会触发watcher。服务端会向客户端发送一个事件通知 `watcher的通知是一次性的,一旦触发一次后,watcher就失效`

列出节点

ls [path]

修改节点

set path data [version]

version实现乐观锁

删除节点

delete path [version]

适用场景

订阅发布/配置中心

watcher机制实现

实现配置信息的集中式管理和数据的动态更新

服务发现

分布式锁

临时有序节点及watcher机制实现

排他锁

临时节点实现

共享锁

临时有序节点实现

负载均衡

请求/数据分摊多个计算机单元上

ID生成器

分布式队列

统一命名服务

master选举

可以避免脑裂问题

限流

Euraka

consul

文件系统

NFS

FTP

Ceph

AWS S3

网格服务

Service Mesh

Service Mesh(服务网格)是一个基础设施层,让服务之间的通信更安全、快速和可靠。

Linkerd

[官网](https://linkerd.io/)

Istio

[官网](https://istio.io)

Envoy

被部署为`sidecar`

动态服务发现

负载均衡

轮询

随机

带权重的最少请求

TLS 终止

HTTP/2 & gRPC 代理

熔断器

健康检查、基于百分比流量拆分的灰度发布

故障注入

丰富的度量指标

Mixer

访问控制

使用策略

收集数据

Pilot

服务发现

弹性(超时、重试、熔断器等)流量管理

智能路由

Citadel

Galley

Envoy

nginmesh

工具类库

Apache Commons

Google Guava

lombok

字节码操作类库

ASM

Cglib

Javassist

官网:[Javassist](http://www.javassist.org/)

Byteman

官网:[Byteman](http://byteman.jboss.org/)

Byte Buddy

官网:[Byte Buddy](http://bytebuddy.net/#/)

bytecode-viewer

github地址:[bytecode-viewer](https://github.com/Konloch/bytecode-viewer)

json

FastJson

Gson

Jackson

Json-lib

其他框架

reactive框架

Vert.x

[官网](https://vertx.io/)

异步框架

Netty

Tiles

核心算法

一致算法

负载均衡算法

限流算法

分布式任务调度

分布式ID生成

分布式协调与同步

过滤算法

哈希算法

应用:文件校验、数字签名、鉴权协议

类型

MD5(信息-摘要算法5)

用于确保信息传输完整一致,输出固定长度128bits的算法

SHA-1

常用于HTTPS传输和软件签名

SHA-2

SHA-224/SHA-256/SHA-384/SHA-512并成为SHA-2

SHA-3

之前名为Keccak算法,是一个加密杂凑算法

问题与方法

构建高性能读服务

缓存中的数据经过筛选,有业务含义且会被查询的才进行存储

缓存中的数据可以进行压缩

Gzip、Snappy 等压缩算法

JSON序列化时字段用替代标识符替代

可以在字段上添加替代标识,表示在序列化后此字段的名称用替代标识进行表示

Redis 且使用了 Hash 结构存储数据,也可使用标识替代

异步并行化读取

构建高可用数据写服务

分库分表/数据分片

全局唯一标识

使用算法随机生成

基于数据库主键构建一个 ID 生成服务

分库中间件

Mycat

无状态存储,随时切库

按可用库的权重大小随机写入

数据写入随机存储成功后,主动将数据写入缓存中

兜底同步,扫库创建时间大于5秒(可配置)且未同步的数据

缓存降级

主动降级到数据库进行一次兜底查询,并将查询到的值存储至缓存中

消息队列

可以读取到缓存中异步写入数据库

高可用架构

缓存多机热备,避免缓存丢失等问题

利用应用内的前置缓存

负载均衡

HAProxy

Nginx

网络模型

epoll(多路复用IO)

降级保护

读写分离

动静流量分离

异构数据一致性如何保证

多线程与并发

基础原理

synchronized

线程安全问题诱因

存在共享数据(又称作离线资源)

存在多个线程共同操作这些共享数据

解决办法:同时只允许一个线程在操作共享资源,其他线程必须等待该线程处理完,才能操作共享资源

互斥锁的特性

互斥性

同一时间内只允许一个线程持有某个对象锁,通过这种特性来实现多线程的协调机制,这样在同一时间内只有一个线程对需要同步的代码块(复合操作)进行访问。互斥性也称为操作的原子性

可见性

必须确保在锁被释放之前,对共享变量所作的修改,对于随后要操作该变量的线程 时可见的,即在获得锁的时应获得最新共享变量的值,否则另一个线程肯呢个在本地缓存的某个副本继续操作,从而引起不一致

synchronized锁的不是代码,锁的时对象

获取对象锁的两种方法

同步代码块

同步代码块,synchronized(this),synchronized(实例对象),锁的时括号内的实例对象

同步非静态方法

synchronized method,锁的时当前实例对象

根据获取锁的分类

获取对象锁

同步代码块

synchronized(this),synchronized(类实例对象),锁的是()中的实例对象

同步非静态方法

synchronized method 锁的是当前对象的实例

获取类锁

同步代码块 synchronized(类.class),锁的是小括号内的 Class对象

同步静态方法 synchronized static method 锁的是当前类对象(Class对象)

synchronized 底层实现原理

对象在内存中的布局

对象头

Mark World

默认存储对象的hashCode,分代年龄。锁类型,锁标志位等信息

锁状态

无锁状态

轻量级锁

重量级锁

GC标记

偏向锁

Class Metadata Address

类型指针指向对象的类元数据,JVM通过该指针确定对象是 哪个类的数据

实例数据

对齐填充

什么是重入

从互斥锁的设计上来说,当一个线程试图进入另一个线程持有的对象锁的临界资源是,将会处于阻塞状态。当一个线程再次请求自己持有的对象锁的临界资源是时,这种情况属于重入

为什么会对synchronized 嗤之以鼻

早期版本中,synchronized 属于重量级锁,依赖Mutex Lock实现

线程之间切换需要从用户态转换到内核态,开销较大

Java6 之后 synchronized 性能有较大的提升

自旋锁

自旋锁

许多情况下,共享数据的锁定状态持续时间较短,切换线程不值得

通过让线程执行忙循环等待锁的释放,不让出CPU

缺点:若锁被其他线程长时间占用,会带来许多性能上的开销

自适应自旋锁

自旋时间不再固定

由前一次在同一个锁上面自旋时间 和锁的拥有者的状态来定

锁消除

更彻底的优化

JIT编译时,会进行上下文扫描,去除不可能存在竞争的锁

锁粗化

通过扩大锁的范围,避免反复的加锁和解锁

synchronized锁四种状态

无锁

偏向锁

减少同一线程获取锁的代价。大多数情况下,锁资源不存在多线程竞争,总是由同一线程多次获得和

核心思想:如果一个线程获得了锁,那么锁就进入偏向模式,此时的Mark Word的结构就变成了偏向结构。当该线程再次请求锁时,无需在做任何同步动作,即获取锁的过程只需检查Mark Word 锁的标记位时 偏向锁,以及当前线程的Id 等于 mark word 的ThreadID 即可,这样可以省去大量有关于锁的申请操作

轻量级锁

轻量级锁由偏向锁升级而来。当第二个线程加入锁竞争的时候,偏向锁就会升级为轻量级锁

适应场景:线程交替执行同步代码块 若存在同一时间访问同一锁情况,则会膨胀为重量级锁

重量级锁

synchronized 和 ReenTrantLock 区别

Reentrant:Lock (再入锁) 介绍

位于 j.U.C 包下

和 CountDownLatch、FutureTask、Semaphore 一样基于AQS实现

能够实现比synchronized更细颗粒度的控制,如控制 fairness

调用lock()后,必须调用unlock()解锁

性能未必比synchronized高,并且也是可重入的

ReentrantLock公平性的设置

创建公平锁例子 ReentrantLock fairLock = new ReetrantLock(true);

参数为true 时,倾向于将锁赋予等待时间最久的线程

公平锁

获取锁的顺序按先后调用lock方法的顺序(慎用)

非公平锁

抢占的顺序不一定,看运气

公平锁 和非公平锁

synchronized是非公平锁

ReentrantLock 将锁对象化

判断是否有线程,或者某个特定线程,在排队等待获取锁

带超时的获取锁的尝试

感知有没有成功获取锁

能否将wait/notify/notifyAll对象化

java.util.concurrent.locks.Condition

ArrayBlockingQueue 底层数组实现的 线程安全的,有界的 阻塞队列

总结

synchronized是关键字,ReentrantLock是类

ReentrantLock可以对获取锁的等待时间进行设置,避免死锁

ReentrantLock可以获取各种锁的信息

ReentrantLock可以灵活的实现多路通知

机制: sync 操作的是对象头的 Mark Word,lock 调用 Unsafe类的park()方法

jmm内存可见性

什么是Java 内存模型中的 happen-before

Java 的 内存 模型 JMM

Java的内存模型(Java Memory Model,简称JMM)本身是一种抽象的概念,并不真实存在,它描述的是一组规则或者规范,通过对这组规范定义了程序的各个变量(包括实例字段,静态字段 和构成数组对象的元素)的访问方式。

JMM中的主内存

存储Java实例对象

包括成员变量、类信息、常亮、、静态变量等

属于数据共享的区域,多线程并发操作时会引发线程安全问题

JMM的工作内存

存储当前方法的所有的本地变量信息,本地变量对其他线程不可见

字节码行号指示器、Native方法信息

属于线程私有数据区域,不存在线程安全问题

JMM和Java内存区域划分是不同的概念层次

JMM描述的是一组规则,围绕原子性,有序性,可见性展开

相似点:存在共享区域和私有区域

主内存与工作内存的数据存储类型以及操作方式归纳

方法里的基本数据类型本地变量将直接存储在工作内存的栈帧结构中

引用类型的本地变量:引用存储在工作内存中,实例存储在主内存中

成员变量、static变量、类信息均会被存储在主内存中

主内存共享的方式是 线程各拷贝一份数据到工作内存,操作完成后刷新回主内存

JMM 如何解决 内存可见性问题

指令重排序 需要满足的条件

单线程环境下不能改变运行的结果

存在数据依赖关系的不允许进行重排序

即无法通过happens-before 原则推导出来的,才能进行指令的重排序

A 操作的记过需要对B操作课件,则A和B存在happens-before关系

happen-before 原则

判断数据是否存在竞争、判断线程是否安全的主要依据

程序次序规则

一个线程内,按照代码顺序,书写在前面的操作先行发生于书写在后面的操作

锁定规则

一个unLock操作先行发生于后面对同一个锁的lock操作

volatile 变量规则

对一个变量的写操作先行发生于后面对这个变量的读操作

传递规则

如果操作A先行发生于操作B,而操作B又先行发生于C,则可以得出 操作A先行发生于C

线程启动规则

Thread对象的start()方法先行发生于此线程的每一个动作

线程终端规则

对线程interrupt()方法的调用先行发生于被中断线程的代码检测到中断事件的发生

线程终结规则

线程中所有的操作都先行发生于线程的终止检测,我们可以通过 Thread.join()方法结束、Thread.isAlive()的返回值手段检测线程已终止执行

对象终结规则

一个对象的初始化完成先行发生于它的finalize()方法的开始

如果两个操作不满足上述的任意一个happens-before规则,那么这两个操作就没有顺序的保障,JVM可以对这两个操作进行重排序;

如果操作A happens-before 操作B,那么操作A在内存上所做的操作对操作B都是可见的。

volatile

JVM提供的轻量级同步机制

保证被volatile修饰的共享变量对所有的线程总是可见的

禁止指令的重排序优化

volatile在多线程情况下,并不能保证安全性

线程不安全

线程安全

线程安全

volatile变量和为何立即可见

当写一个volatile变量时,JMM会把该线程对应的工作内存中的共享变量值刷新到主内存中

当读取一个volatile 变量时,JMM 会把该线程对应的工作内存置为无效

volatile 如禁止重排优化

内存屏障 (Memory Barrier)

保证特定操作的执行顺序

保证某些变量的内存可见性

通过插入内存屏障禁止在内存屏障前后的指令执行重排序优化

强制刷出各种CPU的缓存数据,因此任何CPU上的线程都能读取到这些数据的最新版本

单例的双重检测实现

使用 volatile 禁止重排优化

volatile 和synchronized 区别

volatile 本质是告诉JVM当前变量在寄存器(工作内存)中的值不确定的,需要从主存中读取;synchronized 则是锁定当前变量,只有当前的线程可以访问该变量,其他线程被阻塞知道该线程完成变量操作为止

volatile仅能作用在变量级别,synchronized可以使用在变量、方法、类级别

volatile仅能实现变量的修改可见性,不能保证原子性,而synchronized 则可以保证变量修改的可见性和原子性

volatile不会造成线程的阻塞;synchronized可能会造成线程的阻塞

volatile标记的变量不会被编译器优化;synchronized标记的变量可以被编译器优化

CAS无锁技术 (Compare and Swap)

synchronized 是悲观锁,CAS是乐观锁设计

一种高效实现线程安全性的方法

支持原子更新操作,适用于计数器,序列发生器等场景

属于乐观锁机制,号称lock-free

感知上是,实际底层还是有加锁行为

CAS操作失败由开发者决定是否继续尝试,还是执行别的操作

所以不会被 阻塞挂起

CAS思想

包含三个操作数

内存位置(V)

预期原值(A)

新值(B)

执行CAS操作时,会将内存位置的值和预期原值进行比较,如果相等,处理器会自动的将该位置的值设置为新值,否则处理器不做任何处理。内存位置的值 即主内存的值

CAS多数情况下对开发者是透明的

J.U.C 的atomic包提供了常用的原子性数据类型以及引用、数组等相关原子类型 和更新操作工具,是很多线程安全程序的首选

Unsafe类虽然提供CAS服务,但因能够任意操纵内存地址读写而有隐患,所以不要轻易去手动实现

非得需要调用Unsafe,Java9以后,提供了Variable Handke API来替代Unsafe

CAS缺点

弱循环时间长,则开销很大

只能保证一个共享变量的原子操作

ABA问题

一个变量值为A,期间被另外一个线程改为了B,又被改回了A,此时会被CAS操作认为这个值没有被改变不过

解决方案: 提供了 AtomicStampedeReference 控制变量的版本解决CAS 的ABA问题

进程

多进程

特点

内存隔离,单个进程的异常不会导致整个应用的崩溃,方便调试

进程间调用、通信和切换的开销大

常使用在目标子功能间交互少的场景,弱相关性的、可扩展到多机分布(Nginx负载均衡)的场景

进程的分类

守护进程

Daemon Thread(守护线程)

为其他线程的运行提供服务

GC线程

非守护进程

User Thread(用户线程)

创建进程的方式

使用Runtime的exec(String cmdarray[])方法,在虚拟机实例中创建

任何进程只会运行在一个虚拟机实例当中(底层源码采用 单例模式)

使用ProcessBuilder的start()方法创建操作系统进程

进程和线程的区别

程序是一组指令的有序集合,它本身没有任何运行的含义,它只是一个静态的实体。而进程可以请求资源和调度,是一个动态的概念。 进程是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的基本单位,是操作系统结构的基础。 程序是指令、数据及其组织形式的描述,进程是程序的实体,一个程序可能有多个进程。 线程有时被称为轻量级进程,是程序执行流的最小单元。线程是程序中一个单一的顺序控制流程。进程内一个相对独立、可调度的执行单元,是系统独立调度和分派CPU的基本单位,也指运行中的程序的调度单位。 整个outlook应用程序代码是一个程序;打开一个outlook是一个进程,打开一个word是另一个进程;而发邮件是outlook进程的一个线程,收邮件又是另一个线程。

Process/进程

是程序的实体

程序是指令、数据及其组织形式的描述

是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动

是系统进行资源分配和调度的基本单位

是操作系统结构的基础

是线程的容器

进程的特点

独立性

动态性

并发性

通过进程调起计算机、文本编辑器等

线程

是依附于进程而存在的,每一个线程必须有父进程

线程拥有自己的堆栈、程序计数器和局部变量,线程和其他线程共享进程的系统资源

进程不能共享内存,而线程之间可以轻松地共享内存

线程基础

线程父子关系

一个线程的创建肯定是由另外一个线程完成的

被创建的线程的父线程是创建它的线程

创建线程

实现Runnable接口run方法

重写Thread类的run方法

守护线程

线程join

interrupt 中断函数

1.调用 interrupt() ,通知线程应该中断了

如果线程处于阻塞状态,则会立即退出被阻塞状态,并且抛出一个InterruptedException

目前使用方法

需要被调用的线程配合中断

正常执行任务时,需要经常检查本线程的中断标志位,如果被设置了中断标志就自行停止线程

如果处于正常活动的状态,那么将线程的中断标志位设置位true,被设置的线程将正常运行,不受影响

Thread 和 Runable 区别

Runable是接口

Thread是类 实现了Runable 接口

因为类的单一继承原则,推荐使用Runnable接口

sleep和wait区别

sleep()

Thread.sleep()

sleep方法 可以在任何地方被使用

sleep只会让出CPU,不会导致锁行为改变

wait()

Object.wait()

wait只能在synchronized方法 或者 synchronized代码块中使用

不仅让出CPU,还会释放当前已经占有的同步资源锁

notify 和notifyAll区别

锁池和等待池

锁池

假设线程A已经拥有了某个对象(不是)的锁,,而其他线程B、C想调用这个对象synchronized方法或者 synchronized 代码块,由于B、C线程 进入对象synchronized方法(或者代码块)时必须要持有该对象锁的拥有权,此时锁被A持有,那么B、C线程会被阻塞,进入一个地方去等待锁的释放,这个地方便是对象的锁池

等待吃

假设线程A调用了某个对象的wait()方法,线程A会释放该对象的锁,此时A会进入该对象的等待池中,进入到等待池的线程,不会去竞争该对象的锁

notify

会随机选择等待池中的 某一线程,进入锁池中 去竞争获取锁的机会

notifyAll

notifyAll会让所有等待池中的线程 进入 锁池中 去竞争获取锁的机会

yield 出让函数

当调用Thread.yield()函数时,会给线程调度器一个暗示,表示当前线程愿意让出CPU,但是线程调度器可能会忽略这个暗示

线程的状态

new 新建

创建后尚未启动的线程状态

进入方式:new 之后,start 之前

runnable 可运行

Running/Ready

Running:线程调度程序从可运行池中选择一个线程作为当前线程时线程所处的状态

线程调度程序从可运行池中选择一个线程作为当前线程时线程所处的状态。这也是线程进入运行状态的唯一一种方式。

线程调度程序从可运行池中选择一个线程作为当前线程时线程所处的状态。

1.就绪状态只是说你资格运行,调度程序没有挑选到你,你就永远是就绪状态。 2.调用线程的start()方法,此线程进入就绪状态。 3.当前线程sleep()方法结束,其他线程join()结束,等待用户输入完毕,某个线程拿到对象锁,这些线程也将进入就绪状态。 4.当前线程时间片用完了,调用当前线程的yield()方法,当前线程进入就绪状态。 5.当线程时间片用完了,调用当前线程的yeid()方法,当前线程会进入就绪状态 6.锁池里线程拿到对象锁后,进入就绪状态

blocked 阻塞

等待获取排他锁

waiting 无限等待

不会被分配CPU执行时间 ,需要被显示的唤醒

Timed Waiting 限期等待

过一段时间后会由系统自动唤醒

terminated

已终止状态,线程已经结束运行

1.当一个线程run方法执行结束,或者main函数执行完毕后,我们认为这个线程就是终止了。这个线程对象也许是活的,但是已经不再是一个单独执行的线程。线程一旦终止了,就不能复生。 2.在一个已终止的线程上调用start方法,会抛出java.lang.IllegalThreadStateExecption 异常

多线程

多线程的意义

发挥处理器最大性能

创建线程的方式

继承Thread类

实现Runnable接口

避免多继承局限

可以更好的体现共享的概念

实现Callable接口

通过线程池启动多线程

runnable 和 callable 有什么区别

Runnable 接口 run 方法无返回值

只能抛出运行时异常,且无法捕获处理

Callable 接口 call 方法有返回值,支持泛型

允许抛出异常,可以获取异常信息

如何进行信息交互

void notify()

随机唤醒在此对象的等待池(监视器)上等待的单个线程,进入锁池

void notifyAll()

唤醒在此对象的等待池(监视器)上等待的所有线程,进入锁池

void wait()

导致当前的线程等待,直到其他线程调用此对象的notify()方法或notifyAll()方法

void wait(long timeout)

同上+或者超过指定的时间量

void wait(long timeout, int nanos)

同上+或者其他某个线程中断当前线程

JMM

原子性

一个或者多个操作在 CPU 执行的过程中不被中断的特性

Atomic开头的原子类

CAS 原理

CAS 包含 3 个参数,CAS(V, E, N)。V 表示需要更新的变量,E 表示变量当前期望值,N 表示更新为的值。只有当变量 V 的值等于 E 时,变量 V 的值才会被更新为 N。如果变量 V 的值不等于 E ,说明变量 V 的值已经被更新过,当前线程什么也不做,返回更新失败。 当多个线程同时使用 CAS 更新一个变量时,只有一个线程可以更新成功,其他都失败。失败的线程不会被挂起,可以继续重试 CAS,也可以放弃操作。 CAS 操作的原子性是通过 CPU 单条指令完成而保障的。JDK 中是通过 Unsafe 类中的 API 完成的。 在并发量很高的情况,会有大量 CAS 更新失败,所以需要慎用。

AtomicLong >> LongAdder

AtomicLong 是基于 CAS 方式自旋更新

LongAdder 是把 value 分成若干cell

AtomicLong 是基于 CAS 方式自旋更新的;LongAdder 是把 value 分成若干cell,并发量低的时候,直接 CAS 更新值,成功即结束。并发量高的情况,CAS更新某个cell值和需要时对cell数据扩容,成功结束;更新失败自旋 CAS 更新 cell值。取值的时候,调用 sum() 方法进行每个cell累加。 AtomicLong 包含有原子性的读、写结合的api;LongAdder 没有原子性的读、写结合的api,能保证结果最终一致性。 低并发场景AtomicLong 和 LongAdder 性能相似,高并发场景 LongAdder 性能优于 AtomicLong。

可见性

各个线程对主内存共享变量操作,需要先将之拷贝到线程各自的工作内存中,然后进行操作,最后写回主内存。 主内存的某一共享变量值发生改变,将改变后的值推送给所有该变量的副本。

一个线程对共享变量的修改,另外一个线程能够立刻看到

volatile

有序性

程序执行的 顺序按照 代码的 先后顺序执行

Happens-Before 规则

程序次序规则

在一个线程内,按照程序控制流顺序,书写在前面的操作先行发生于书写在后面的操作

管程锁定规则

一个unlock操作先行发生于后面对同一个锁的lock操作

volatile变量规则

对一个volatile变量的写操作先行发生于后面对这个变量的读操作

线程启动规则

Thread对象的start()方法先行发生于此线程的每一个动作

线程终止规则

线程中的所有操作都先行发生于对此线程的终止检测

线程中断规则

对线程interrupt()方法的调用先行发生于被中断线程的代码检测到中断事件的发生