导图社区 “北大怪才”辜鸿铭

- 10

- 1

- 举报

“北大怪才”辜鸿铭

1、他翻译了中国“四书”中的三部——《论语》、《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国的牛津运动》(原名《清流传》)和《中国人的精神》(原名《春秋大义》)等英文书,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。 2、他是中国第一个将《论语》《中庸》用英德两种文字翻译到西方的人,不仅如此,辜鸿铭还经常在世界各大报纸发表文章,宣扬中国的儒家思想,使得西方更深入地了解了中国文化,把中国传统文化介绍给世界。同时,他又是一个拖着辫子的晚清遗老,常用激烈的方式维护、宣扬传统文化,被后世人称为文化怪杰。 3、西方认可的东方文化人只有两位,一位是印度的泰戈尔,另一位则是中国的辜鸿铭。他们同为1913年诺贝尔文学奖的被提名人。

编辑于2024-10-14 00:25:13- 名人传记

- 人物分析

- 辜鸿铭

- 相似推荐

- 大纲

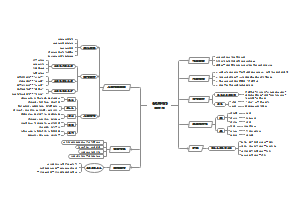

“北大怪才” 辜鸿铭

人物简介

辜鸿铭(1857——1928),名汤生,以字行世,号立诚,祖籍福建,生于马来西亚槟城州。 学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人,英文名字Tomson。 他翻译了中国“四书”中的三部——《论语》、《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国的牛津运动》(原名《清流传》)和《中国人的精神》(原名《春秋大义》)等英文书,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。 他是中国第一个将《论语》《中庸》用英德两种文字翻译到西方的人,不仅如此,辜鸿铭还经常在世界各大报纸发表文章,宣扬中国的儒家思想,使得西方更深入地了解了中国文化,把中国传统文化介绍给世界。同时,他又是一个拖着辫子的晚清遗老,常用激烈的方式维护、宣扬传统文化,被后世人称为文化怪杰。 成长于欧洲且接受了西方系统教育的辜鸿铭,对西方文化有了全面而深刻的认知,不仅看到了西方世界的繁华,也看到了西方物质实利主义所造成的病态扩张与精神荒漠。完成学业后,他在新加坡的英国殖民政府任职。 虽过着上流社会的舒适生活,他却对自己满口西语、洋装异服的现状感到不满。1885年他回到中国做张之洞的洋文秘书,开始孜孜以求地探索中国传统文化,后来还被聘为北大文学教授。 《中国人的精神》又名《春秋大义》,是辜鸿铭最有影响的英文代表作品,全书由作者1914年发表于英文报纸《中国评论》、以"中国人的精神"为核心的系列英语论文结集而成。是东西方文化比较的早期代表作品。 在英文写作领域,孙中山也公认辜鸿铭当为中国第一! 辜鸿铭不仅有卓识,而且还是中国文化输出的功臣。他的最大贡献就是把我国儒家经典古籍翻译成了外文,远扬海外,且影响深远。在英国、法国、德国等国人眼中,辜鸿铭无疑是最受人尊敬的中国哲学家。 特别值得一提的是在20世纪初时,西方认可的东方文化人只有两位,一位是印度的泰戈尔,另一位则是中国的辜鸿铭。他们同为1913年诺贝尔文学奖的被提名人。

他曾出版著作《中国人的精神》,在东西方都掀起了轰动。还有其他英文著作,如《中国的牛津运动》《春秋大义》等。

生平简介

辜鸿铭,祖籍福建同安,出生南洋马来西亚槟榔屿,父亲讲汉语、马来语与英语。母亲是葡萄牙人,讲葡语与英语。辜鸿铭幼年即以汉语和马来语为口语;又从母学得葡语。父亲辜紫云为英商布朗(F·Brown)经营橡胶园,主仆情谊深厚。小鸿铭生来聪颖机敏,深得布朗喜爱,收为义子,为他取英文名字汤生(Tomson)。布朗原是英国绅士,做过牧师,酷爱读书,博通西典、崇尚中国文化。辜鸿铭幼时就读私塾,在义父教导下阅读安徒生、格林兄弟、莎士比亚等作品,受到西方文化陶冶。1867年布朗夫妇返英把汤生带到苏格兰。临行前,生父让他在祖先牌位前焚香跪拜,郑重告诫他:“不论你走到哪里,都不要忘了你是中国人。” 辜鸿铭10岁随义父来到苏格兰古都爱丁堡,入著名的苏格兰公学,后又转入爱丁堡文法学校。该校以教授希腊语、拉丁语及古典文学而驰名,辜鸿铭在这里精读了希腊文《荷马史诗》、拉丁文《但丁神曲》,取得全优成绩。布朗引导辜鸿铭对英、德、法、葡、拉丁、希腊文等进行统一学习,纵横连锁,比照记背。如此学习,易于贯通,自然形成“良性循环圈”。 1872年开春,辜鸿铭15岁以优异成绩考取爱丁堡大学文学院,专修英国文学,兼修拉丁文、希腊文。 1877年4月,他以优异成绩通过数学、逻辑学、形而上学、自然哲学和修辞学等科目考试和论文答辩,获爱丁堡大学文学硕士学位。 1877年,辜鸿铭来到德国入莱比锡大学土木工程系,并研究文史、哲学。入校后即跨科跨级选课,广览古今经典,博采中西之长,精心研究不迨。 他于1880年提前获工学学士学位,并获莱比锡大学哲学博士学位。辜鸿铭从莱比锡大学毕业,入巴黎大学文学院,于1881年结束14年留学生活,一副洋博士派头回到马来西亚槟榔屿。次年初,他来到香港,在当地殖民政府谋得外务职位。 1884年7月,辜鸿铭自厦门返港,恰值广州杨知府同行,对他熟谙洋文大为赞赏。杨回广州即向张之洞推荐,张立刻派人赴港邀请。辜鸿铭入督府任外务文案。张之洞实施新政、编练新军,也很重视书院改建。在梁鼎芬与辜鸿铭协助下对湖北旧式书院进行改革,引进“时务”,并创建新式书院和学堂。如经心书院、两湖书院、江汉书院、矿业学堂、工业学堂等。当时湖北所办学堂为全国各省之冠,儿歌云:“湖北省,二百堂;武昌学生五千强。” 辜鸿铭与梁鼎芬鼎力为香帅谋划、筹建由国人自力建设、自主管理的高等学府——自强学堂,设“方言、格致、算学、商务”四门:“方言”学西方语言及外事交涉诸务;“格致”兼通化学、物理、工学等,为众学之门;“算学”乃制造之本源,以求为国家培养通用型实用人材;“商务”关系强国富民大计,旨在造就管理财务人材。由辜鸿铭草拟初稿,与梁鼎芬敲定底稿,再呈张之洞审定,于光绪十九年十月二十二日(1893年11月29日)以《设立自强学堂片》上奏光绪皇帝,得到钦准。 自此,华中有了第一所高等学府,蔡锡勇受命担任总办(校长),辜鸿铭兼任方言教习。凡辜氏门生二年内必以西语对答如流。 1896年,学堂实施改革,增设德、法、俄、日诸文。辜鸿铭仍于公务余暇兼授英语、德语。辜授课极严,全校师生景仰,成为自强学堂一代名师。 1907年辜鸿铭调任外务部员外郎,人称辜部郎,住北京椿树胡同。有邻居凌福彭(曾任直隶知府,酷爱文史国典)交为契友。凌福彭女儿凌叔华,即是尔后五四新文学初期著名女作家。小叔华告诉父亲要跟辜伯伯学英文。辜鸿铭第一天就教这位聪颖活泼小侄女两首英文诗要她背。凌叔华回忆说:“我对背书,向来很快,不一会儿我就会背了。辜伯伯很高兴,又教我读了三首,要我下次来背。”“短短的一年,对我学英文的基础安放了扎实的石头。”后来,凌叔华随夫君陈源(西滢)来到武汉大学,她和作家苏雪林、袁昌英经常发表作品,被誉为“珞珈三女杰。”凌叔华在珞珈山和乐山期间还用英文创作了自传体小说《古歌集》,在英国出版。 1917年蔡元培任北大校长,聘辜鸿铭为教授,开设英国诗歌、希腊文诸科。辜鸿铭长袍马褂,瓜皮帽带小辫,走进教室讲坛时,学生一阵哄堂大笑。先生正色道:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子是无形的。”课堂顿时鸦雀无声,倾听教诲。辜鸿铭开门见山:“所以学英文者,冀将我国温柔敦厚之诗教,化谕西夷也。” 辜鸿铭讲授英国作家作品,都要找出一个对应的中国作家作品,以比较中西文化。他把密尔顿长诗《Lycidas》比作《离骚》,把杜甫说成是“中国的华兹华斯(1770-1850,英国诗人)”。孙中山先生说:“中国有三个半精通英文者,一个辜鸿铭……”李大钊放言:“愚以为中国二千五百余年文化出一辜鸿铭先生,已足以扬眉吐气于二十世纪之世界。” 1928年4月30日,一代大师辜鸿铭在北京病逝,享年71岁。其遗著有:《张文襄幕府纪闻》、《读易草堂文集》、《中国牛津运动故事》、《春秋大义》,以及大量西文篇什。

名士风范

民国之大师,即魏晋之名士。名士,总是恃才傲物,性格怪癖一些的。辜鸿铭主张一夫多妻制,还搞出了一个“茶壶理论”,意思是一个茶壶就应该配四个茶杯才正常。辜鸿铭在清朝未亡之前就剪掉了辫子,清朝灭亡之后,反倒留起了辫子。有人嘲笑他,辜鸿铭笑说“诸君头上辫子易剪,心中辫子难剪。”发人深省。辜鸿铭在北大任职期间,经常用各种洋文和各国教授吵架,没一个洋教授吵得过他。其名士风流大抵如此。

人物评价

人民网《狂儒辜鸿铭》:辜鸿铭从这一独特的视角出发,把中国人和美国人、英国人、德国人、法国人进行了对比,凸显出中国人的特征之所在:美国人博大、纯朴,但不深沉;英国人深沉、纯朴,却不博大;德国人博大、深沉,而不纯朴;法国人没有德国人天然的深沉,不如美国人心胸博大和英国人心地纯朴,却拥有这三个民族所缺乏的灵敏;只有中国人全面具备了这四种优秀的精神特质。也正因如此,辜鸿铭说,中国人给人留下的总体印象是"温良","那种难以言表的温良"。 张中行:我想,如果说这位怪人还有些贡献,他的最大贡献就在于,在举世都奔向权和利的时候,他肯站在旁边喊:危险!危险! 《论语》英译本出版序言:辜先生不小的功绩是翻译了儒家四书的三部,他不仅是忠实的翻译它,而是一种创造性的翻译,超越了中西方观念与思维方式的鸿沟。 北京大学英文教授温源宁《一个有思想的俗人》:在生前,辜鸿铭已经成了传奇人物;逝世之后,恐怕有可能化为神话人物。其实,他那个人,跟目前你每天遇见的那许多人并非大不相同,他只是一个天生的叛逆人物罢了。 吴宓(《大公报》)发表的悼文中说:除政治上最主要之一二领袖人物应作别论外,今日吾国人中,其姓名为欧美人士所熟知,其著作为欧美人士所常读者,盖无有如辜鸿铭氏。自诸多西人观之,辜氏实中国文化之代表,而中国在世界惟一有力之宣传员也。 罗家伦(《回忆辜鸿铭先生》):在清末民初一位以外国文字名满海内外,而又以怪诞见称的,那便是辜鸿铭先生了。 林语堂(《辜鸿铭集译〈论语译英文〉》): 鸿铭亦可谓出类拔萃,人中铮铮之怪杰。 林语堂还说:辜鸿铭是一块硬肉,不是软弱的胃所能吸收。对于西方人,他的作品像是充满硬刺的豪猪。但他有深度及卓识,这使人宽恕他很多过失,因为真正有卓识的人是很少的。 梁实秋(《辜鸿铭先生轶事》):以茶壶譬丈夫,以茶杯譬妻子,故赞成多妻制,诚怪论也。 《清史稿》评:唐生以英文草《尊王篇》,申大义,列强知中华以礼教立国,终不可侮,和议乃就。

人物轶事

其一: 20世纪初,辜鸿铭先生代表北洋政府出席华府会议。某次酒会上,一个浅薄的美国女士坐在辜鸿铭旁边。望着这个形容古怪的中国老头,她一时找不到话题。在上场时,终于忍不住,学着唐人街腔的破碎英语,一字一字地问道:“likesoup?”(喜欢这汤吗?) 辜鸿铭礼貌地点头微笑。女士认为这个Chinaman连最浅的英语都听不懂,便不再答理他了。酒过三巡,辜鸿铭起立致词,操一口流利典雅的英语,全座为之赞叹不已。辜鸿铭坐下来,也学那女士的腔调,低声问那已经羞得满脸通红的女士道:“likespeech?”(喜欢我的演讲吗?) 其二: 辜鸿铭曾对学生说:“现在中国只有两个好人,一个是蔡元培先生,一个便是我。为什么这样说呢?因为蔡先生点了翰林之后不肯做官而要去革命,到现在仍在革命。而我呢。自从跟张文襄(张之洞)做了前清的官以后,到现在还在保皇。” 有一年,袁世凯的部下张勋过生日,辜鸿铭送了一副对联,上联是:“荷尽已无擎雨盖;”下联是:“残菊犹有傲霜枝。”事后,辜鸿铭故作神秘地问胡适,这副对联有什么含意。 胡适笑答:“‘残菊犹有傲霜枝’,当然是指张大帅和您老的辫子了。但不知‘擎雨盖’是指什么?”辜鸿铭答:“‘擎雨盖’就是清朝的大帽子。”于是两人抚掌大笑。

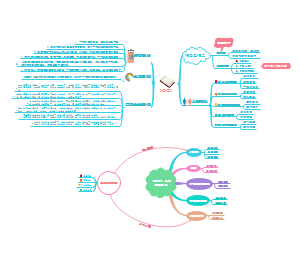

“狂士怪杰”

辜鸿铭对国学的宣传,在那个年代起到了至关重要的作用,并且还是系统性的。可是如此学者,却有一个独特的癖好,那就是喜欢闻臭脚,还是三寸金莲,并且坚持拥护一夫多妻制度,认为儒学才能真正救中国。是什么,让他展现如此两面的形象呢? 一、爱闻臭脚的学者 咱们先来说说辜鸿铭爱闻臭脚的事情。辜鸿铭的父亲辜紫云曾经和他说:“无论走到哪里,都不要忘记,自己是一个中国人。”也就是因为父亲的教育,让辜鸿铭哪怕在欧洲学习了很多年,都对中国文化极为感兴趣。 在他28岁的时候,父母看他还没有结婚,便询问他到底想要一个什么样的妻子。接受当时国际顶级教育的他却表示,自己的妻子应该是一个裹了三寸金莲的传统女子。当时的国内,追求进步的呼声很大,很多小脚女孩被看做是落后的典型,大家都不愿意娶。 但是辜鸿铭却不以为然,他认为自己心中完美的女人,就应该和旧社会的女人一样,拥有三寸金莲,将男人捧到天上,以一种近乎愚昧的贤惠面对自己。辜鸿铭抱着这样的目标,最终成功迎娶了淑姑。 咱也不要说缠足了,就光是如今,如果袜子材质不对,或者脚在鞋子里闷的时间太长等问题导致的脚臭,那个味道就足以让人感到恶心。缠足是一个长期过程,当缠足布拆下来后,那个味道自然“气势汹汹”。 可是辜鸿铭却对这个味道极为上头,每当自己写作没有灵感的时候,淑姑只要将自己脚拿出来,让辜鸿铭闻上那么一闻,比嗅盐都管用,提神醒脑,灵感立马就来了。辜鸿铭将淑姑称做是自己的“兴奋剂”,他还有一位“安眠药”,名叫吉田蓉子! 前文说过,辜鸿铭是一夫多妻制的拥护者。至于是妻还是妾,辜鸿铭其实并不在意,他只想要更多的女人陪伴自己。吉田蓉子还是自己在风月场所认识的,因为两人聊得来,又看她可怜,于是将其接回家。在“贤惠”妻子淑姑的建议撮合下,吉田蓉子成为了辜鸿铭的小妾。 辜鸿铭的行为,无论是从现代角度还是从当年追求思想进步的角度去看,都是极为落后的。可他却是一位学者,一位从西方先进思想渲染中,走到华夏大地的学者。是什么让他展现出了如此两面性?

二、贡献与狂妄 如果从才学的角度去看,辜鸿铭是一名伟大的学者,这一点毋庸置疑。他也是一个强悍的诡辩者,无论是谁,在嘲讽技能上,面对他都占不了便宜。他翻译了中国诸多著作,将中国文学作品进行了系统性的整理,甚至是诗歌都进行了从如今看来,最为经典的翻译。 辜鸿铭的出现,是我国文化传向世界的重要节点,因此西方有了一句话:“到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。”西方人对中国历史的初步了解,不认咱们中国的正史,就认辜鸿铭的作品。 辜鸿铭坐拥狂儒的称号,也是因为他有才学作为资本。只是当时的人不理解,一个从西方世界走出来的人,为何不想着带领中国思想进步,而是拥护着过去的诸多旧俗?辜鸿铭就好似一个学识存在于未来,但是思想停留在过去的人一般。 在人人都绞掉了自己的辫子时,他却留起了长辫,高调的出现在众人面前。面对嘲讽,他用一句:“我的辫子在身上,你们的辫子在心里”让全场人无法反驳,陷入安静。面对那些说他思想落后的说法,他不光不在意,甚至还享受其中,他认为这是对自己的褒奖。 他捍卫着在那个年代不合时宜的过去,是如此的坚持。但实际上有些理念,如果使用绝对现实的想法去看,也不一定是错误的。至于儒学救国的理念,我们不能说儒学是错误的,只能说其中的一些内容,符合当年的君王统治手段,却与人权平等的思想相悖。 辜鸿铭对传统的追求,也许并非理性,是出于骨子里的热爱和坚持。至于一夫多妻制,如今的我们自然认为这是错误的,但是很多国家到现在依然奉行这样的制度,甚至有些还是北欧国家。 如果能将感情处理好,现实意义上并非不可以。与其说辜鸿铭是一个传统的人,不如说他是一个现实的人,愿意相信旧俗还有治国可能性的人。至于他的癖好,也就只能嘲笑嘲笑罢了,谁还没有点癖好呢? 【左图上:1924年泰戈尔与中国学者合影,右2辜鸿铭,左2徐志摩】 【左图下:辜鸿铭和太太淑姑(左一)、小妾吉田蓉子(中间)】

凄惨的晚年

辜鸿铭作为一名学者,获得了清政府的大力支持。也许也是因为清政府给的甜头太多了,他认为封建王朝制度是对的,所以不愿意绞辫子,认为革命和华夏历史上的农民起义没有什么区别。 从经济方面去看,他是绝对富裕的角色,一辈子没有缺过钱,有两个女人陪伴,日子过得很潇洒。然而随着淑姑和贞子的相继离世,辜鸿铭陷入了无限的精神痛苦中。他深爱自己的两个女人,从未亏待,但他并不是一个好父亲。 他对孩子的教育并不注重,因此他的儿子辜守庸没有成为学者,更像是一个纨绔。他的两个女儿,也因为家中糟糕的教育,从小内向孤独,失去了对人烟的向往,最终削发为尼。 有人认为辜鸿铭是文化传播的英雄,有人说他是被旧时代捆绑的迂腐之人。 正如人性一般,都有正反面,这个世界没有绝对意义上的好与坏。他确实墨守成规,追求旧俗,但他也告诉自己的学生们,自己培养的是中国的未来,而不是洋人日本人的走狗。他确实曾经受邀前往日本办学,但是在看懂日本帝国主义的思想后,坚持和平选择离开。 在1928年,71岁的他与世长辞,曾经气势汹汹的用多门外语舌战八国联军的他,曾经三天两头对胡适各种嘲讽的他,曾经那个语不惊人死不休的他,在离世的时候,显得是那么孤独。 【左图:辜鸿铭画像】

人物纪念

柏树胡同26号 柏树胡同属北京东城区东华门地区,是东四南大街路西从南往北数的第三条胡同,自东向西沟通东四南大街与王府井大街,长530余米。明代,称“椿树胡同”,据说,因此地原有一棵大椿树而得名;1965年整顿地名时将北侧的马尾巴胡同并入,又因与西城区的椿树胡同重名而改称“柏树胡同”,“文化大革命”中一度改称“瑞金路十五条”,后复称“柏树胡同”。 柏树胡同26号,旧时的门牌是椿树胡同30号。据房屋档案记载,该院在胡同西段南侧凹进去的小夹道内,占地面积为130余平方米;街门面西,是一个随墙“小门楼”;院内的三间北房是起脊瓦房,一间南房是灰顶平台,建筑面积共计60平方米。 20世纪80年代,柏树胡同26号与相邻的院落一起被征用,改建成王府井旅馆。 当年,这个不起眼的小院却有一个雅号,曰“晋安寄庐”,顾名思义,“晋安寄庐”的主人自然是一位隐居在陋室中却以彰显道德为己任的君子。这位君子就是大名鼎鼎的辜鸿铭,世人称其为“怪人”。 东椿树胡同18号 北京东椿树胡同18号院是辜鸿铭故居。胡同中仅存的建筑大多是后来翻盖的,基本是简易的平房。东椿树胡同这处住宅,是辜鸿铭50岁来北京之后居住的地方,据说还是别人所赠。晚年的辜鸿铭在任北大教授期间,与民主风气背道而驰的作风使他在历史中留下了独特的一笔。

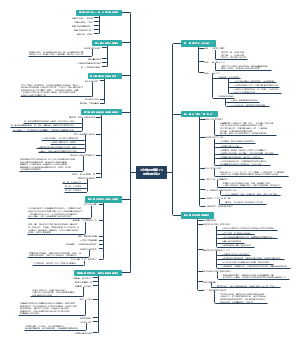

辜鸿铭与毛姆 的重庆往事

一百年前,英国近代著名小说家毛姆游历中国,并乘舢板千里迢迢逆长江而上来到重庆,拜访了当时中国著名的儒家大师辜鸿铭。次年,《在中国屏风上》一书中,毛姆以《哲学家》为题浓墨重彩地记录下了在南泉一幢老宅院里和这位中国哲学家的有趣碰撞。

毛姆陡然见“大城” 少有人知道,写下《人性的枷锁》《月亮与六便士》的英国大作家毛姆,与重庆有过一段交集。 1919 年到 1920年冬,45岁的毛姆来到中国,溯长江而上1500英里,《在中国屏风上》就是他此行的产物,58篇或长或短,原本可以写成小说的“素材”,连缀成“一组中国之行的叙事”。在毛姆的眼中,中国是一个文化历史悠久、古老神秘的国度,同时又是一个愚昧专制落后的所在。他赞美长城的“巨大、雄伟、令人敬畏”,“静静地耸立在薄雾之中”;称赞川江纤夫的号子中表达的“人类战胜无情的自然力量的不屈不挠的精神”,也对赤脚裸身、汗流浃背的纤夫们那痛苦的呻吟中传递的“人性最沉痛的啜泣”,寄予了真切的同情。 当然,这本主要受众是西方人的作品,绝大多数还是讲述那些在中国生活的西方人的故事,中国的人、物、风俗风貌不过是一个亮眼的背景。唯有一篇与众不同,他以《哲学家》为题,浓墨重彩地记录下了自己在这次旅途的尽头重庆,与一位中国哲学家的思维交锋。 当毛姆花了整整五天的时间,坐着小汽轮从长江下游一路颠簸到重庆时,展现在眼前的是一座人口众多的城市,“甚至只有走在城墙上才不会觉得拥挤。”他没有想到,在这个方圆一千公里内见不到一条铁路的地方竟然有这么大一座城市,“即使走得再快,绕城一圈也要花上三个小时。”

眼界高的“洋博士” 毛姆此行并不是来丈量城市,他的目标是旅居重庆的著名哲学家——大儒辜鸿铭。 这位国学大师师承于诸多翰林鸿儒,同时又在德国和苏格兰拿到西洋博士学位的“通”家,是一个极为有趣的人。他的英文和德文均说得流利,却是个极端保皇守旧的顽固派,以至于到死仍留着长辫。辜鸿铭在北京大学任教时,梳着小辫走进课堂,学生们一片哄堂大笑,辜鸿铭平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”此言一出,震得狂傲的北大学子一片静默。在北大讲英文诗时,他从不讲本子上的诗属于什么流派,总是说“这是西方的小雅,这是西方的大雅,这是西方的离骚”。 虽然一肚子洋墨水,这位“洋博士”却异常痛恨西方人,简直到了逮谁骂谁不可理喻的地步。他生平喜欢痛骂洋人,反以此见重于洋人,不为别的,就为他学贯中西,骂得鞭辟入里,骂在要穴和命门上。 1913年,袁世凯搞“善后大借款”,六国银行团的德国代表科士达因不懂中文,想找一个英文德文均精通的中国人来做翻译,辜鸿铭成了他们的最佳人选。辜鸿铭开出六千银元的天价,没想到,银行团竟爽快地答应下来。然而,了解到各国借款给中国的不良动机,聘期未满,辜鸿铭迫不及待地离开了。临走时,特意留下了一句寓意深远的话:“银行家,就是当天气晴朗时,硬要把雨伞借给你,而阴天下雨时,又恶狠狠地将伞收回去的那种人。”这本是辜鸿铭的调侃,却成了世界闻名的英谚,被郑重收录进大英百科全书1924年版的英国谚语部。 当时,洋人们崇信辜鸿铭的学问和智慧,到了痴迷的地步,辜鸿铭却依然故我,不管是笑面人还是恶脸汉,统统都打。和托尔斯泰书信往来,他不客气地批评俄国文学的粗陋;芥川龙之介听了他的一顿训诫,回国后的感悟是到中国什么故宫、长城都不必看,辜鸿铭一定得去见;泰戈尔来北京拜访他,被他数落言辞追求华丽,东方文化的代表应该姓辜而不是姓泰;就连在日本国内号称“辩才无碍”的首相伊藤博文也在他这儿被堵得无言以对。

小心翼翼的拜访 面对这么一个奇人,一向肆意而为的毛姆对于1920年自己的这次重庆拜访,也不得不小心翼翼。 起初,毛姆委托一个重庆有名的商人朋友菲儿·诺曼安排这次会面。可是很多天过去了,毛姆还没有得到一点消息。于是忍不住向朋友询问,原来这位傲慢的英国商人不过是派人送了张便条,“传唤”辜鸿铭前来会谈。毛姆大呼失策,立马用谦卑的言辞重新给辜鸿铭写了封信,向他询问是否可以允许自己拜访,这才勉强获得允许。 毛姆从南岸的洋商会馆区出发,乘轿来到如今南泉附近一处寂静、空旷的小宅子,这便是辜鸿铭的住所。他穿过一个破旧的院子,被领着进入了一个又低又长的房间。在毛姆的回忆中,“这是一间典型本地(川东)民居风格的房间,里面仅有几件简单的家具:一张美国式的带盖的桌子,几把黑檀木做的椅子和两张茶几”。 身材高挑,瘦得出奇,背后拖着一条灰色长辫的辜鸿铭站在堂屋中央,带着警惕的态度迎接了这位远道而来的客人。短暂寒暄后,这位文化奇人以德国人的思维逻辑,用一口地道的英语讲起了那些记载于古老典籍上的中国往事。他讲诸子百家闪烁着各自智慧光芒的学术争鸣;他讲以前的哲学家同弟子们周游列国,向可以教化的人们宣传自己的学说。各国的国王很是善待他们,或是邀请他们出将入相,或是任命他们主治一方……这位学识渊博的老人,语调平和但又谈锋犀利,讲起他这个国家的历史事件来绘声绘色,娓娓动听。“每一句话的背后彷佛都备着十来个典故。”毛姆在回忆录里写道。 【左图:辜鸿铭在重庆的故居】

辜鸿铭赠诗耍毛姆 短暂闲聊后,辜鸿铭逐渐露出了“本性”,他先是揶揄英国的哲学家只能在神学家画下的圈圈里跳舞,接着又讽刺美国的哲学家,认为他们的石油更让人感兴趣。讲到当时西方学界对中国怜悯、猎奇犹如面对一头濒临灭绝的非洲野驴那样的态度时,辜鸿铭激动地说:“除了机关枪?你们凭什么理由说比我们高等呢?你们的艺术或文字比我们优美吗?我们的思想不及你们的深奥吗?……No,当你们穴居野处茹毛饮血的时候,我们已经是进化的人类了。” 从这些激昂的言辞中,毛姆陡然发现,这位东方哲学家研究西方文化的唯一目的是为了佐证他的一贯观点:即儒家学说已经囊括了所有智慧。他对儒家哲学深信不疑,儒家哲学已经满足了他所有的精神需求,这就使得所有的西方学问在辜鸿铭那里变得毫无价值可言。 这一发现,让毛姆日后在文集中将辜鸿铭定义为一个悲剧性人物:“他觉得自己有能力治理这个国家,可是却不再有皇帝能够任用他;他觉得自己才高八斗,有能力施教诲之责;他渴望人们会成群地追随他,更渴望把自己的知识传授给他们,可是向这位顽固守旧派请教的人却寥寥无几,而且还都是些穷困潦倒,食不果腹未接触过西方教育的贩夫走卒。” 也许是当时就感受到了毛姆的这种轻视和怜悯,辜鸿铭的声音愈加洪亮起来:“当我们尝试用理性和教化与邻居交往时,你们却求助于枪炮。可是你们难道不知道我们是一个对机械有着天赋的民族吗?难道你们真的认为我们需要很久的时间才能学会你们的技术吗?当黄种人也可以制造出同样精良的枪炮并迎面向你们开火时,你们还会剩下什么?你们求助于枪炮,可是到最终你们将在枪口下接受审判。”这段话被毛姆收录在回忆录里,熟悉历史的人都知道,这段话也成为了之后几十年的一个预言,全世界无辜的人,都在枪口下经历了一场劫难。 毛姆告辞前,半开玩笑地向辜鸿铭讨要了一张书法。辜鸿铭狡黠地点点头,为他写了两首诗。回到伦敦后,毛姆特别请了一位汉学家为他翻译出这两首诗的含义,看后不禁哑然失笑。原来,这竟是辜鸿铭写给烟花巷里那些粉头的情诗。虽然是个玩笑,但这两首用汉语古文写就的诗歌却在逻辑结构和韵味上极合当时西方现代诗的脾胃,这种功夫也令当时英国诗人们神往不已。以至于后来辜鸿铭的死讯传到欧洲后,苏格兰诗人乔伊格兰特感慨地说:“辜鸿铭都已经老死了,会写中国诗的欧洲人却还没有诞生呢。”