导图社区 宏观经济研究

- 6

- 0

- 0

- 举报

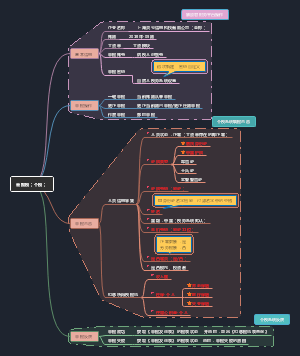

宏观经济研究

这是一篇关于宏观经济的思维导图,主要内容包括:数字经济,现代产业体系,发展方向,经济总量。介绍详细,描述全面,希望对感兴趣的小伙伴有所帮助!

编辑于2024-11-26 10:15:50- 宏观经济

- 数字经济

- 现代产业体系

- 相似推荐

- 大纲

宏 观 经 济

经济总量

现状:2022年我国经济总量达到121万亿元,折合美元约18万亿美元,人均1.2741万美元

目标:2035年人均GDP2.5万美元(14亿人口),2050年人均GDP3.73万美元(14.5亿人口)

前提条件

①经济增长速度

预期: 2021~2025年经济增长保持在4.9%以上。 2026~2035年经济增长保持在3.4%以上。

现状: 2022年中国经济增长3%。 2020年—2021年—2022年,三年中国经济平均增长了4.5%。 2023年半年GDP同比增长5.5%。

②汇率稳步升值

现状:2022年3月,美国的通货膨胀率已经达到8.5%,而中国同期的通胀率仅为1.5%,两国之间的通货膨胀率之差已经扩大至1997年以来的最高值。 短期人民币兑美元升值趋势上:有很强的压力。 长期人民币兑美元升值趋势上:未来较长的时间内,中国的通货膨胀水平都会显著低于美国。理论上看,人民币兑美元并不存在长期贬值的基础。

目前情况

外贸上半年情况

我国2023年H1出口情况: 2023年上半年我国货物贸易进出口总额20.1万亿人民币,同比增长2.1%,出口11.46万亿,同比增长3.7%,进口8.64万亿,同比下降0.1%。 3月份出口2.16万亿,同比增长23.4%。 4月份出口2.02万亿,同比增长16.8%。 5月份出口1.95万亿,同比下降0.8%。 6月份出口1.99万亿,同比下降8.3%。

结论:2023年上半年,进出口总额同比增长2.1%,横向对比整体好于同期的多数发达国家,但纵向对比,5~6月份的外贸呈下降的趋势,形式不容乐观。特别是6月份,出口同比下降8.3%,由于海外市场订单的持续减少,导致我们的出口遇到了巨大的挑战。

外贸的趋势

中国外贸的趋势: ①上半年我国对绝大部分发达国家的出口都下降了。 上半年我国对全球大部分发达国家的出口在下跌:其中包括美国、欧盟、日本、德国等国家。 1)上半年中国对美国出口下降17.9% 2)上半年中国对欧盟出口下降6.6% 3)上半年中国对日本出口下降4.7% 4)上半年中国对德国出口下降9.8% 当前全球贸易市场的需求,几乎都是由发达国家来拉动(收入水平高,消费能力强),亚洲是全球重要的制造业生产基地,但是今年中国、印度、韩国、越南的外贸出口数据都不乐观。主要原因为发达国家作为一个大市场,在美联储一年多加息之后,严重抑制了他们的消费需求,随着消费需求的减弱,进口订单量也会随之减少。另外,受美国与中国经济脱钩的影响,目前美国在有意减少对中国产品的依赖,中美贸易下滑应该会成为常态化,目前中国已降为美国第三大贸易伙伴,排在加拿大与墨西哥之后。 ②我国加大与俄罗斯为首的广大发展中国家的贸易往来。 上半年,中俄贸易额1145亿美元,我国对俄罗斯出口同比增长78%。与巴西、一带一路沿线国家的出口都实现了增长。 1)对东盟、欧盟、RCP成员增长9.8%,占总进出口的34.3%。 2)对拉美国家(巴西、墨西哥、智利、秘鲁等)进出口增长7%。 3)主要出口增长较快的产品:汽车及其零配件出口持续增长58.5%;电工器件出口持续增长27.7%;通用机械设备出口持续增长12.2%;

结论: 上半年出口情况:中国对几个主要的发达国家(美国、欧盟、日本、德国)的出口都在下跌,因为过去这些国家的收入水平高,消费能力强,所以这些国家在过去是全球贸易市场的主要拉动方。但是从横向对比来看,像印度、韩国、越南这些像中国一样的亚洲重要制造业生产基地,他们的外贸出口也都不客观,主要原因还是在美联储一年多加息之后,严重抑制了这些消费发达国家的消费需求,随着消费需求的减弱,进口订单量也会随之减少。 美联储加息:对于美联储加息来讲,主要是因为中国疫情与国外的放开时间的错配,主要欧美发达国家在疫情放开后的两三个季度,进行了相对宽松的货币政策来促进消费,再加上俄乌冲突,导致目前欧美国家进入了货币紧缩来抑制通胀的周期,而中国目前又处于货币宽松的政策周期内,所以国内外消费需求有一定的错配。再者对人民币的汇率影响也比较大,最近人民币兑美元汇率涨的比较厉害,也侧面影响了外资投资中国资本市场的主动性,所以最近也可以看到,中国二级市场外资流出的比较厉害。但是长远来看,人民币兑美元并不存在长期贬值的基础。 中美脱钩:受美国与中国经济脱钩的影响,目前美国在有意减少对中国产品的依赖,中美贸易下滑应该会成为常态化,目前中国已降为美国第三大贸易伙伴,排在加拿大与墨西哥之后。 过往的投资政策导向:90年代以后中国经济高速增长所使用的主要的标的或方式是:房地产、基建、制造业产能扩张,这些都是规模化扩张,前期的资本性投入比较高,都需要先花大钱来拉动经济的增长,所以这三个增长的方式配套的都是需要比较多的前期的资本性投入,他们的金融形态就是贷款,主要靠资本驱动(目前从15年开始制造业在去产能,使得产能利用率从59%提升到70%多,基建部分开始证券化,房地产开始去金融化)。 未来的投资政策转变:一个基础+三个支柱 基础(地基):但是从2023年开始经济结构调整,房地产不做为拉动经济的手段,但是房地产占居民资产比例比较高,所以它将作为一个企稳的资产类别,不再作为主要支撑经济增长的手段。 增长支柱: ①金融去杠杆,加强直接融资:金融要从加杠杆的间接融资向直接融资去转变,活跃资本市场。 ②基础设施(新基建:5G、大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网):数字经济产业化可能产生几万亿的市场效应,有颠覆功能,+城市→智慧城市,+金融→科技金融,+工业→自动化工厂/智慧工厂。 ③提升行业附加值:中国的优势是产业链长和产业链多,这个是好事,但又长又多,就至少有一半的产业链不是高附加值,是中或低端产业链。所以要靠前沿科技+中国强势产业链来增加供给,创造新需求,拉动新供给,最终创造新的产业结构(高附加值、全球化的品牌),所以还是要继续关注中国的强势产业链(之前发布过中国100大产业链,可以重点研究,中国目前领先的科技:电动汽车、光伏、锂电池、高铁、AI)

稳经济增长政策

①促进民营经济

2023年7月19日,中央发布了《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》 ①回应民营企业“要账难”的关切:将机关和事业单位的失信信息纳入全国信用信息共享平台; ②回应融资难、融资贵的关切:推广“信易贷”等服务模式; ③回应公平竞争的关切:不得设定或变相设定准入障碍; ④回应政策“看得见、摸不着”的关切:“免申即享”机制; ⑤回应政策不连续、不稳定的关切:增强监管制度和政策的稳定性、可预期性; ⑥回应平等法治保护的关切:进一步规范涉产权强制性措施,避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产。

②促进新消费

①增加工资收入; ②降低公共服务成本 教育:教育均等化,加大对欠发达地区的支持力度; 医疗:增加政府补贴,城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高30元,达到640元/人天。 住房:增加供给,推进高端有市场、低端有保障的住房制度,加大安居型和公租房的比例; ③增加家庭财产性收入途径(股票、债券等)

现代产业体系

新四化:绿色化、智能化、服务化、定制化。

工业革命方向:工业新材料(超导材料、石墨烯等)、基因工程、量子科学(量子计算机、量子通讯)、人工智能、可控核聚变。

新基建“东数西算”工程:平衡全国范围内的算力资源。涉及京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙、宁夏、甘肃、贵州,辐射全国各省区市——国家级算力资源调配。 e.g.①宁夏美利云中卫数据中心——部署30~40万台服务器。②中国联通呼和浩特云数据中心。

发展方向

房地产发展新方向

①精耕细作住宅市场(改善性住房、高端别墅;女性公寓、长租公寓、保障性租赁住房、城中村改造等等); ②商业地产,如商业街、酒店、度假村、民宿等; ③养老、医疗和大健康地产; ④政府办公地产以及物业管理; ⑤教育、研发地产; ⑥非住宅类地产:一是物流仓储地产; ⑦新工业园区、数据中心等促进高科技发展的地产。

半导体产业发展

上海产业政策:2020年10月27日,上海自贸区临港新片区“东方芯港”集成电路综合性产业基地正式启动。预计2025年产业规模达到1000亿元。中微半导体设备、艾为消费电子芯片研发中心、江波龙存储器研制销售项目等14个重点项目集中签约,覆盖芯片制造、设备制造、关键材料、芯片设计等集成电路产业链上各个环节,投资额总计达225亿元。 珠海产业政策:珠海市设立规模不少于100亿元的集成电路产业投资基金,到2025年集成电路产业集群规模达到1000亿元。经过20多年的培育和深化,珠海形成了一定的规模集聚效应,打造了应用引导、设计牵头、兼顾制造与封装的产业格局,涌现出杰理、全志、艾派克、中星电子、炬芯、欧比特等一大批在国内具有影响力的企业。

中国城市发展规划 城市群+强省会

大都市群特征:多中心;交通走廊;规模特别庞大的国家核心区域;分工与合作。 建设多层次城市等级:打造伞形网状城市规模层级结构(大、中、小有序分布);明确等级清晰的城市功能定位;推动层次合理的城市产业分工(制造业退出核心城市,信息产业向大城市集中);加快城市圈之间的互联互通。

粤港澳大湾区

9+2城市群:香港、澳门+广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门 优势: ①良港密布,约占全球远洋集装箱总运力的1/5; ②全球数字通讯创新集群仅次于全球第一的东京-横滨地区; ③港深交易所总市值超过6.5万亿,位于全球第三; ④还有80亿吨石油储备。 ⑤未来有望建成拥有6000万城市人口,城镇化达到86%的世界级城市群,全球最大的湾区。

长三角

城市群:上海大都市圈、南京都市圈、杭州都市圈、合肥都市圈、苏锡常都市圈(苏州、无锡、常州)

京津冀

城市群:北京、天津、保定、唐山、廊坊、石家庄、秦皇岛、张家口、承德、沧州、衡水、邢台、邯郸。

川渝

城市群:四川成都、德阳、绵阳、眉山、资阳、遂宁、乐山、雅安、自贡、泸州、内江、南充、宜宾、达州、广安15个市以及重庆市的31个区县(自治县)。 优势:我国重要的人口、城镇、产业聚集区,是引领西部地区加快发展、提升内陆开放水平、增强国家综合实力的重要支撑,是装备制造业、现代服务业、高新技术产业和农产品基地,全国统筹城乡综合配套改革试验区,国家内陆开放示范区和国家生态安全保障区。

强省会

南宁市:打造成面向东盟开放合作的区域性国际大都市、“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市、北部湾城市群与粤港澳大湾区融合发展的核心城市、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居城市。

武汉:目前正推动城市人口从1000万向2000万跨越、推动GDP从1万亿向2万亿跨越、推动武汉从中 部中心城市向国家中心城市和世界亮点城市跨越。

长沙:长沙的湖湘文化、红色文化、抗战文化,以及书院等传统文化资源都相当丰富,将长沙打造成文化网红城市。

济南:2019年初,济南合并莱芜尘埃落定。在国内济南也将与深圳、杭州对标定位,抓紧实施创建国家中心城市行动,全面对接京津冀,主动服务雄安新区,打造环渤海大湾区重要增长极。

青岛:依托自贸试验区青岛片区,打造中日韩消费专区。继续扮演好旅游城市。

东三省:从维护国家国防、粮食、生态、能源、产业安全的战略高度,加强政策统筹,实现重点突破。加快转变政府职能,深化国有企业改革攻坚,着力优化营商环境,大力发展民营经济。

数字经济

十四五规划及纲要

2021年3月12日发布《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 加快数字化发展,建设数字中国 ①加强关键数字技术创新应用:加快布局量子计算、量子通信、神经芯片、DNA存储等前沿技术,加强信息科学与生命科学、材料等基础学科的交叉创新,支持数字技术开源社区等创新联合体发展……。 ②加快推动数字产业化:构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据,发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。 ③推进产业数字化转型:实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,培育发展个性定制、柔性制造等新模式,加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字化转型,培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快发展智慧农业,推进农业生产经营和管理服务数字化改造。

数据基础制度

2022年12月19日发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”) ①建立保障权益、合规使用的数据产权制度 1.探索数据产权结构性分置制度 2.推进实施公共数据确权授权机制 3.推动建立企业数据确权授权机制 4.建立健全个人信息数据确权授权机制 5.建立健全数据要素各参与方合法权益保护制度 ②建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度 1.完善数据全流程合规与监管规则体系 2.统筹构建规范高效的数据交易场所 3.培育数据要素流通和交易服务生态 4.构建数据安全合规有序跨境流通机制 ③建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度 1.健全数据要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬机制 2.更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用 ④建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度 1.创新政府数据治理机制 2.压实企业的数据治理责任 3.充分发挥社会力量多方参与的协同治理作用

地方数字经济发展

2022年11月25日通过,自2023年1月1日起施行《北京市数字经济促进条例》 数字基础设施:加快建设信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施等数字基础设施。 数据资源:促进公共数据开放共享,加快数据要素市场培育,推动数据要素有序流动,提高数据要素配置效率,探索建立数据要素收益分配机制。 数字产业化:支持数字产业基础研究和关键核心技术攻关, 鼓励数字经济业态创新,培育数字产业集群。 产业数字化:推进产业数字化转型升级,支持产业互联网平台整合产业资源,推动数字金融体系建设。 智慧城市建设:围绕智慧城市目标,聚焦智慧城市应用领域,推进智慧城市基础建设。 数字经济安全:提升数据安全保护水平,保护个人信息权益。

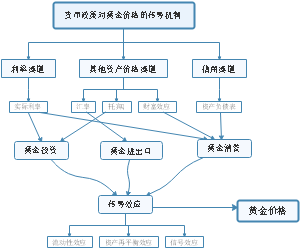

通货膨胀的产生主要受两个因素的影响:需求和成本。 ①从需求端来说:社会过度消费、过度投资、货币供应过度已经成为常态,这必然会导致价格的上涨。 ②从成本端来说:企业是有主动推升物价的本能的。 1)一是由于生产成本在不断的上升,企业必然要提高产品售价; 2)二是某些垄断行业为了提高利润会强行抬高售价,这就会导致物价上涨。 3)需求与成本两种因素会交替影响,需求的上升会导致成本上升,引起物价上涨,物价上涨又会倒逼社会提高人们的工资,这反而又会促进物价上涨。