导图社区 宏观经济统计分析(赵彦云主编)

- 301

- 4

- 3

- 举报

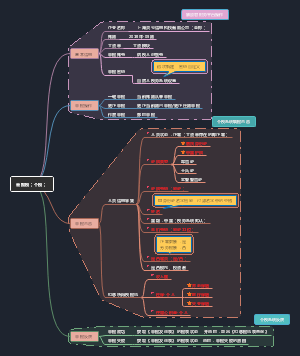

宏观经济统计分析(赵彦云主编)

宏观经济统计分析(赵彦云主编)思维导图:包含第一章 宏观经济统计分析基本问题,第二章 总供给与总需求的统计分析,第三章 国民收入分配统计分析等等

编辑于2022-05-05 08:19:02- 经济统计学

- 《西游记》深度阅读笔记

这是一篇关于《西游记》深度阅读笔记的思维导图,主要内容包括:开篇,情节一:三打白骨精,情节二:智取红孩儿,情节三:真假美猴王,结尾。

- 《了不起的比尔·盖茨》深度阅读笔记

"《了不起的比尔·盖茨》带你走进科技巨擘的传奇人生!沃尔特·艾萨克森以详实的笔触刻画了比尔·盖茨从微软创始人到慈善家的蜕变之路。书中不仅揭秘了微软崛起的商业智慧,更深入探讨了他如何用财富改变世界。艾萨克森通过大量采访,将盖茨的野心、执着与人文关怀娓娓道来。

- 《飘》深度阅读笔记

"明天又是新的一天"玛格丽特·米切尔的《飘》以斯嘉丽的坚韧与成长,展现战火中的人性光辉。作品探讨社会变革中的生存智慧、爱情里的自我觉醒,与现实中逆境求生的我们深度共鸣。作者通过细腻的笔触刻画复杂人性,适合追求深度阅读的读者。这部史诗级小说提醒我们:无论命运如何颠簸,生命总会找到自己的出路。

宏观经济统计分析(赵彦云主编)

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 《西游记》深度阅读笔记

这是一篇关于《西游记》深度阅读笔记的思维导图,主要内容包括:开篇,情节一:三打白骨精,情节二:智取红孩儿,情节三:真假美猴王,结尾。

- 《了不起的比尔·盖茨》深度阅读笔记

"《了不起的比尔·盖茨》带你走进科技巨擘的传奇人生!沃尔特·艾萨克森以详实的笔触刻画了比尔·盖茨从微软创始人到慈善家的蜕变之路。书中不仅揭秘了微软崛起的商业智慧,更深入探讨了他如何用财富改变世界。艾萨克森通过大量采访,将盖茨的野心、执着与人文关怀娓娓道来。

- 《飘》深度阅读笔记

"明天又是新的一天"玛格丽特·米切尔的《飘》以斯嘉丽的坚韧与成长,展现战火中的人性光辉。作品探讨社会变革中的生存智慧、爱情里的自我觉醒,与现实中逆境求生的我们深度共鸣。作者通过细腻的笔触刻画复杂人性,适合追求深度阅读的读者。这部史诗级小说提醒我们:无论命运如何颠簸,生命总会找到自己的出路。

- 相似推荐

- 大纲

宏观经济统计分析(1~3)

第一章 宏观经济统计分析基本问题

第一节 宏观经济统计分析产生

一、宏观经济统计分析的学科根基

即以统计学知识体系为核心的发展和以经济学知识体系为核心的发展

市场经济国家在宏观经济统计分析内容发展上主要是以经济学为核心知识体系发展的,具体表现为计量经济学的学科存在和作用

二、宏观经济统计分析的发展阶段

三个比较大的发展阶段

第一阶段,主要体现围绕国民经济重要统计指标的发现和创造,以及对国家经济实力的发展与比较分析,经济统计学家做出了重要的贡献

第二阶段,是国民经济核算体系发展,包括国民经济账户、投入产出法、资金流量表、国际收支平衡表等的诞生与应用的发展,形成了宏观经济统计分析的科学统计体系,对推动经济学运用于国家、产业和微观的科学管理上做出了非常大的贡献,统计的科学运用大大提高了资源配置效率,减少了经济危机的产生与影响

第三阶段,经济统计进入微观统计与宏观统计一体化的发展阶段,其内容包括空间、时间、系统指标和系统分类的大量微观数据,如果考虑在采集数据上连接各种活动信息,那么经济统计数据也进入一个前所未有的大系统和大数据时代,计算机数据库的生产方式和数据处理与数据分析,将使当代的统计作用更加光彩夺目

三、中国宏观经济统计分析的发展

三个基本的发展阶段

第一阶段宏观经济统计分析实质成为检查总结和分析国民经济发展的重要工具

第二阶段,“四大平衡”为核心的宏观经济分析

第三阶段,经济问题逐步扩展一些宏观经济专题的统计分析,1991年形成了比较成熟的“宏观经济统计分析”课程内容体系,1992年“宏观经济统计分析”一书的出版

第二节 宏观经济统计与宏观经济统计分析

一、宏观经济统计及发展

二、国民经济核算的重要性

三、宏观经济统计分析概念

广义

是包括所有宏观经济实证分析内容,体现从宏观经济学出发的运用统计数据和统计分析方法的所有宏观经济统计分析

狭义

主要指从国家、地区(省、市、县)政府统计最后阶段的宏观经济统计分析,包括总量、结构、效率、效益、增长、发展等方面的统计分析,表现为大量系统运用统计数据的综合分析研究,为宏观经济学发展和国民经济管理服务,包括为宏观经济运行的监测与判断的分析,以及为宏观经济政策研究提供科学依据

第三节 宏观经济统计分析体系

一、宏观经济统计分析体系发展的三个目标

宏观经济学目标

宏观经济管理目标

宏观经济统计目标

按内容可以分成两大类

二、制度化的统计分析工作

三、专题或问题的统计分析工作

特点

(1)对研究和分析的专题或问题的理论或定性认识有比较深入的研究和认识。

(2)多种调查方法结合运用。

(3)利用现代统计分析方法

四、宏观经济统计分析工作的发展

第四节 宏观经济统计分析方法

一、宏观经济统计分析方法的发展

二、宏观经济分析方法

三、经济统计分析方法

1.描述性分析方法。

2.应用回归和多元统计分析方法

3.常用经济统计分析方法。包括指数分析、因素分析、时间序列分析、弹性分析方法等

四、数量经济分析方法

1.计量经济模型

2.投入产出分析

3.经济周期分析方法

五、宏观经济统计分析的工作方法

1.确定分析对象和主要目的

2.初步调研

3.分析体系的设计

4.分析所用统计资料的搜集、整理和计算

5.研究分析报告

第五节 宏观经济统计分析上的自主发展

一、宏观经济统计分析自主发展的着力点

基于统计学分析研究经济问题,与基于经济学运用统计方法分析经济问题是极其不同的

前者(基于统计学分析研究经济问题)

后者(基于经济学运用统计分析方法研究经济问题)

二、发展统计思想和统计方法在解决复杂问题上的重要作用

三、建设以统计学知识为核心的宏观经济统计分析自主发展模式

第六节 宏观经济统计分析的重点研究方向

一、宏观经济统计分析的重大机遇背景

二、顺应大数据时代发展机遇的统计分析

三、以创新型国家为目标的统计分析

四、产业结构高端化的统计分析

五、金融统计分析

六、宏观经济空间统计分析

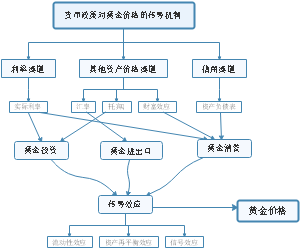

第二章 总供给与总需求的统计分析

第一节 总供给与总需求的统计概念与作用

概念

供给:一定时期内卖方愿意且能够按一定价格出售的商品量

需求:购买的愿望 购买的能力

总供给:是指一定时期内,一国各行业愿意生产和出售的商品和劳务的总量

总需求:是指一定时期内,

社会总供给:是指

社会总需求

社会总供给是由生产过程决定的, 社会总需求是由分配过程决定的。

作用

为政府部门进行宏观决策服务,社会总供给与总需求的统计平衡状况是政府部门制定恰当货币政策和财政政策的主要依据。

(一)总供给大于总需求

(二)总需求大于总供给

第二节 社会总供给与总需求的统计预测方法

一、直接测算法(本国特有的,西方国家不使用)

二、间接法测算的总供给与总需求

优缺点

优点 灵活、迅预警

缺点 难免发生误判 无法准确的把握调控力度

适用条件

市场环境和运行机制比较规范,市场比较成熟

使用指标

失业率 可以间接反映总供求的相对情况

失业率高:供给大于需求,裁员

失业率下降:需求大,招人76543

物价指数 用物价指数去判断总共需是否平衡,必须具体问题具体分析

利率 也可以间接反映总供求的相对情况

求大于供-企业扩大再生产-需要大量资金-银行贷款利率提高

供大于求-企业压缩生产规模-自己市场疲软-银行贷款利率降低

三、关于总供需测算问题的小结

是我国统计学界的一项创新

直接测算是由重要意义,但是还需要继续探索

第三节 社会总供给与总需求均衡状态的统计描述

一、社会总供给和总需求均衡与失衡的概念

均衡

总量均衡 社会总供给总量等于社会总需求总量

结构均衡 社会生产过程中各层次产业或行业中的供给和需求均衡

规模

充分就业条件下的总需求与子能够供给平衡

不充分就业条件下的总供给与总需求平衡

失衡

总量失衡

经济停滞

通货膨胀

结构失衡

基础结构失衡:农业、能源

非基础结构失衡

二、社会总供给与总需求状态的类型

混合类型

从商品和服务市场与货币市场均衡与否的状态可分为四类

商品、服务需求小于供给,货币需求小于供给

商品、服务需求小于供给,货币需求大于供给

商品、服务需求大于供给,货币需求小于供给

商品、服务需求大于供给,货币需求大于供给

三、失业、通货膨胀与社会总供需平衡关系分析

失业与社会总供需的平衡分析

失业使是社会总供给的减少

失业对社会总需求的影响主要在社会分配方面

失业使得政府征收的个人所得税减少,进而影响到政府的消费支出,降低了社会总需求。

失业同时降低了社会总供给与总需求, 对社会总供给与总需求都有负面影响; 但对社会总供给的影响大于对总需求的影响

通货膨胀对社会总需求和总供给的平衡影响

完全预期的通货膨胀:不会对总共需平衡带来影响

不完全预期到的通货膨胀:通货膨胀对社会总需求的影响大于总供给,造成总需求的减少,总供给的增加。

失业、通货膨胀即是总供给与总需求失衡的原因,又是其失衡的表现。

第四节 社会总供给与总需求的影响因素与状态判断

一、社会供给总量的影响因素分析

潜在社会总供给

劳动就业率

资本存量

技术进步水平

单因素分析方法

潜在社会总供给=正常劳动力数量*正常劳动生产率

潜在社会总供给=正常资金数量*正常资金利用效果

综合要素分析法

潜在社会总供给=(资金投入*资金边际产出弹性系数+劳动投入*劳动边际产出弹性系数)*正常综合要素生产率

系统评价方法:将所有因素系统的一致估算

瓶颈产业制约

规模经济

设备利用率

劳动者积极性

管理因素等等

二、社会总需求的影响因素分析

固定资产投资:投资规模的下降决定着总需求的下降

最终消费:最终消费在飞速发展的经济中的拉动力仍然不足。

货币供给量

三、判断社会总供给和总需求状态的统计方法

物价指数方法:物价变动通常是多种因素共同的结果

检测指标法

统计测定的判断方法

流量总供给差率=(流量总需求/流量总供给)*100%-100%

存量总供给差率=(存量总需求/存量总供给)*100%-100%

结构失衡的判断与分析

基础产业瓶颈

工业高速增长

特点(突进式增长)

第三章 国民收入分配统计分析

第一节 国民收入统计基本原理

一、国民收入统计指标

指标:国民总收入、经常转移总收入净额、国民可支配总收入

国民总收入(国民原始总收入)=国内生产总值+国内财产收入净额+来自国外财产收入净额+来自国外劳动要素报酬净额

初次分配的结果

国内生产总值

第一阶是国民收入形成

第二阶是财产收入在机构部门之间的分配

国内财产收入净额

是指机构部门之间获得的财产收入减去财产收入性支出后的净额

来自国外财产收入净额

是指来自国外财产收入减去来自国外财产收入性支出后的净额

来自国外劳动要素报酬净额

是指来自国外劳动要素报酬减去支付国外劳动要素报酬后的净额。国民总收入也称国民原始总收入

财产收入

是资产所有者向另一机构单位提供资产归其使用而得到的收入,是因资产使用权在一定时间内出让而产生的由使用者支付给所有者的资本要素报酬,并非所有的资产都成交额为其所有者带来财产收入,这里所指资产包括

(1)因资金借贷而形成的金融资产;(利息、红利等收入) (2)土地、地下资产等非生产有形资产;(地租等) (3)无形资产,如版权、专利权、地下资产开采权等(无形资产使用费等)

财产收入具有以下类别

(1)地租:产生于土地使用权的暂时转让 (2)无形资产使用费:无形资产者允许另一机构单位利用自己拥有的权利面向对方索取的报酬。 (3)利息:由资金借贷而产生的财产收入 (4)红利:产生于股票这种金融资产的财产收入 (5)准法人企业收入的提款 (6)直接投资企业的留存盈余

经常转移总收入净额=经常转移总收入-经常转移总收入性支出

收入税、社会保障与社会福利、其他经常转移

国民可支配总收入=国民总收入+经常转移总收入净额

再次分配的结果

国民可支配总收入反映各部门参与收入初次分配和再分配的最终结果。可支配收入是实现消费的前提,扣除消费之余就是储蓄。

国民可支配收入可按总额和净额计算 ,差别仍在于固定资本消耗。

过程包括收入初次分配、再分配

二、资金流量表

第二节国民收入分配基本关系分析

一、国民收入起点

国民总收入GNI=国内生产总值+来自国外要素收入净额

国民净收入NNI=国内生产净值+来自国外要素收入净额

按要素成本价格计算的国民净收入

个人收入PI

个人可支配收入DPI

国民总收入和国民净收入与国内生产总值和国内生产净值保持着从生产到收入分配的内在联系,二者的的关系是

国民总收入=国内生产总值+来自国外要素收入净额

国民净收入=国内生产净值+来自国外要素收入净额

二、收入初次分配统计分析

流程

第一层:是生产经营成果的直接分配,政府主要是得到税净额,住户主要得到劳动报酬,企业主要得到固定资产折旧和营业盈余

第二层:是财产收入的分配,主要是财产的利息收入和红利。经过初次分配,政府、企业和住户分别得到各自的原始收入。

增加值

三、收入再分配统计分析

1.再分配流程---经常转移

国民收入再分配主要包括三大类经常性转移支出

(一)现期所得税、财产税等税收收支

(二)社会缴款和社会福利

(三)其他经常转移收支,如援助、捐赠等

收入初次分配和再分配的最终结果,形成各个机构部门的可支配收入

可支配收入=初次分配收入+再分配收入-再分配支出 ★可支配收入是国民收入分配的终点,此后进入国民经济使用阶段

2.再分配收入统计指标

收入税

所得税

资本经常税

经常税杂项

社会保险付款

主要发生在政府和住户部门(居民给政府)

社会补助

政府部门给居民

企业个居民

其他经常转移

第三节 个人收入分配

一、基尼系数

对个人收入分配关系的分析,即采用定量的方式来测度个人之间

洛伦兹曲线

OPC:绝对不平等 OC:绝对平等(直线)

基尼系数计算

回归曲线求积分

等分法

二、我国基尼系数与个人收入分配关系的演化

1978-1984年的“既增长有平等“

1985-1989年“既不平等又不增长”

1989-1995年“增长但收入不均等”阶段

1995年以后“不均等持续加剧”的阶段

三、贫困分析

1.贫困的衡量标准

生活必需品法

营养构成法

马丁法

恩格尔系数法

2.我国的贫困现状分析

四、个人收入分配中的不公平问题

如何理解和分析收入分配的公平与不公平

我过收入分配不公平的表现

收入分配过于平均的不公平现象

收入与社会贡献倒挂的不公平现象

收入分配差距过于悬殊

第四节 收入分配差距与经济效率关系

一、收入分配与增长的经济学理论

刘易斯的剩余劳动力模型

库兹涅茨“倒U”假说

二、收入分配的变动对增长的影响进一步探究

1.收入分配 对经济增长的影响机制

(1)收入分配的政治经济效应:中间投票人定理

(2)收入分配的资本市场效应:资本市场的不完善会导致经济增长低效率

(3)收入分配的社会冲突效应:收入不平等与社会暴力、犯罪等有着密切关系

2.收入分配 对经济增长的实际影响探究

第五节 收入分配的国际化比较

一、收入分配的国际比较实现

二、收入分配国际国际格局比较