导图社区 计算地方财力需要考虑转移支付吗?

- 12

- 0

- 0

- 举报

计算地方财力需要考虑转移支付吗?

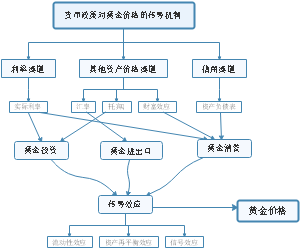

计算地方财力需要考虑转移支付吗?转移支付包括一般性转移支付收入,专项转移支付收入,返还性收入。财政经常性收入的预测。

编辑于2022-06-10 14:13:03- 转移支付

- 返还性收入

- 相似推荐

- 大纲

计算地方财力需要考虑转移支付吗?

转移支付

返还性收入

增值税&消费税税收返还收入

国内税收分为中央政府税、央企共享税、地方政府税三类,代表税种分别为消费税、增值税、契税。

但部分省份近年来“两税返还”规模止步不前,可反推得到当地全口径(中央+地方)增值税&消费税未能实现正增长的结论。

所得税基数返还收入

国发[2001]37号改革后,自2002年起除铁路运输、国家邮政、工/农/中/建/国开/农发/进出口银行以及海洋石油天然气企业缴纳的所得税继续作为中央收入外,其他企业所得税和个人所得税收入由中央与地方按比例分享,2002年央、地分成比例为5:5,2003年至今为6:4。 在所得税收入分享改革中,为保证地方既得利益、不影响地方财政的平稳运行,中央政府决定一方面将中央因改革而增加的收入全部用于对地方主要是中西部地区的一般性转移支付,地方所得的转移支付资金由地方政府根据实际安排使用,其中首先用于保障机关事业单位职工工资发放和机构正常运转等基本需要。另一方面以2001年为基期,按改革方案确定的分享范围和比例计算地方分享的所得税收入,如果小于地方实际所得税收入,差额部分由中央作为基数返还地方;如果大于地方实际所得税收入,差额部分由地方作为基数上解中央。

成品油税费改革税收返还收入

后中央政府安排新增成品油消费税连同由此相应增加的增值税、城市维护建设税和教育费附加具有专项用途,不作为经常性财政收入,不计入现有与支出挂钩项目的测算基数。

增值税“五五分享”税收返还收入

由于过去营业税主要贡献来自第三产业,因此“营改增”后第三产业发达的东南沿海及一线城市等地区事实上利益受损,以一二产业为主的相对欠发达地区事实上获得了一定改革红利。

一般性转移支付收入

政府间转移支付指在一定的预算管理体制下,上级政府与下级政府之间或同级政府之间财政资金的无偿转移。中央对地方转移支付按照《预算法》规定分为一般性转移支付、专项转移支付两类,2019年新设共同财政事权转移支付。

一般性转移支付是上级政府为缩小地区间财力差距,为弥补下级政府由承担属于地方事权的项目而形成的收支缺口所提供的、不规定具体用途的转移支付,目前可分为均衡性转移支付、共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付三类。

共同财政事权转移支付

伴随着央地财政事权和支出责任按领域逐一明确,共同财政事权转移支付应运而生。

据媒体报道,共同财政事权转移支付分配方法主要有三种,分别是按标准、因素和项目分配

标准法指由中央指定和调整国家基础标准,地方在确保国家基础标准落实到位的前提下,可因地制宜制定高于国家基础标准的地区标准,高出部分所需资金自行负担。

因素法指按照一些客观因素和权重来分配。

项目分配法指根据相关规划合理确定项目,或采取竞争性评审方式将资金分配到特定项目。

均衡性转移支付

为清理整合一般性转移支付,要逐步将一般性转移支付中属于中央委托事权或中央地方共同事权的项目转列专项转移支付;属于地方事权的项目归并到均衡性转移支付;建立以均衡性转移支付为主体、以老少边穷地区转移支付为补充并辅以少量体制结算补助的一般性转移支付体系。

从具体计算方法上看,某地区均衡性转移支付=(该地区标准财政支出-该地区标准财政收入)×该地区转移支付系数+增幅控制调整+省对下均等化努力程度奖励资金。标准财政收入大于或等于标准财政支出的地区,不纳入均衡性转移支付范围。其中: 标准财政支出主要根据省、市、县(含乡镇级,下同)三个行政级次分级,按政府收支功能分类(主要包括一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生等15项标准财政支出)分项测算,选取各地总人口、学生数等与该项支出直接相关的指标为主要因素,按照客观因素乘以单位因素平均支出计算,并根据海拔、人口密度、温度、地表状况、运输距离、少数民族、地方病任务等影响财政支出的客观因素确定各地成本差异系数。

标准财政收入分省计算,各省的标准财政收入由地方本级标准财政收入、中央对地方返还及补助(扣除地方上解)等构成。同时,适当考虑中央出台的减税降费政策对地方当年财政收入的影响。其中,中央对地方转移支付按照决算数确定,转移支付包括:一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付包括:县级基本财力保障机制奖补资金、老少边穷转移支付、生猪(牛羊)调出大县奖励资金、共同财政事权转移支付、税收返还及固定补助、体制结算补助等。

均衡性转移支付系数按照均衡性转移支付总额、各地区标准收支缺口总额以及各地区财政困难程度系数等因素确定。其中,困难程度系数根据地方“保工资、保运转、保民生”支出占标准财政收入比重及缺口率计算确定。某省均衡性转移支付系数=(均衡性转移支付总额÷标准收支缺口总额)×权重+某省困难程度系数×权重。其中,困难程度系数=标准化处理后(“保工资、保运转、保民生”支出÷地方标准财政收入)×55%+标准化处理后(标准收支缺口÷标准支出)×45%;标准化处理=(某指标-该指标均值)÷该指标标准差;指标均值为1n∑x,指标标准差为n∑x2-(∑x)2n(n-1)。

其他一般性转移支付

其他一般性转移支付由县级基本财力保障机制奖补资金、老少边穷地区转移支付、体制结算补助、重点生态功能区转移支付、产粮大县奖励资金、资源枯竭城市转移支付、生猪(牛羊)调出大县奖励资金7项构成,其中县级基本财力保障机制奖补资金、老少边穷地区转移支付占比均超过30%。

专项转移支付收入

专项转移支付是由地方政府承担属于中央委托事权或中央地方共同事权的项目而形成的,规定具体用途且部分要求地方政府提供一定比例配套资金的转移支付。

疫情冲击下财政政策更加积极,中央财政设立特殊转移支付机制保障相关资金直达市县基层。

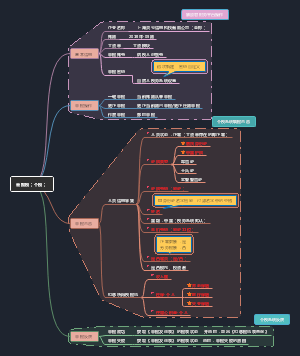

1.对不同区域地方政府&下属城投信用资质的比较本质上是对不同区域债务负担的比较,为实现该目的而计算地方财力时,主指标应当使用财政经常性收入,调整项可选土地出让收入、区域金融资源、行政层级、上级支持评级等。 2.财政经常性收入由三部分构成,分别是税收收入、税收返还收入(不含成品油税费改革税收返还)、均衡性转移支付收入。 3.实务中除理论正确性外还要考虑使用便利性,对于层级较高的地方政府而言以一般预算收入或税收收入代替作为主指标未尝不可,但对于层级较低的地方政府而言,计算财政经常性收入的意义可能相对更大。

财政经常性收入的测算

1.非税收入以国有资源/资产有偿使用收入、专项收入、行政事业收费及罚没为主,不符合“稳定”标准,例如天津市近年因国企混改等因素非税收入波动较大。

2.返还性收入中成品油税费改革税收返还收入具有专项用途,不能作为经常性财政收入,按规定应当首先用于替代公路养路费等六项收费的支出,其次用于补助各地取消政府还贷二级公路收费,再次对种粮农民增加补贴,对部分困难群体和公益性行业给予补助支持,最后增量资金按照各地燃油消耗量、交通设施当量里程等因素进行分配,不符合“可用”标准,但其他税收返还均符合“稳定”、“可用”标准。

3.一般性转移支付收入中,目前看来只有均衡性转移支付补助收入具有明确的计算公式且不限定资金用途,符合“稳定”、“可用”标准,其他一般性转移支付收入(含共同财政事权转移支付)要么规模计算无明确的书面规定,不符合“稳定”标准;要么被指定用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任,提高地方履行共同财政事权的能力,严格讲不符合“可用”标准,因此不应被纳入财政经常性收入计算。

4.专项转移支付收入均为指定用途使用,不符合“可用”标准,因此不应被纳入财政经常性收入计算。

综上所述,符合“稳定”、“可用”标准的地方财政收入只有税收收入、税收返还收入(不含成品油税费改革税收返还)、均衡性转移支付收入三项,将三者加总可得财政经常性收入,Z老板认为这是为横向对比债务负担而计算地方政府可用财力时最为恰当的方式(但受数据可得性制约较大)。

之所以要求“稳定”是为了保障我们基于历史信息计算的债务率指标能够线性外推反映未来的债务负担,因此这种稳定不必强求“内生”,例如不同年份波动很大的政府性基金收入(土地出让收入)、因国企混改而形成的非税收入等都不应被纳入计算,尽管它们也是地方内生的;而某些上级补助收入如果由法规予以确定,历年金额有可靠的计算公式且不同年限间波动不大的话,那么即使这些收入是“外生”也应被纳入计算。 要求“可用”是为了保障我们计算的财政收入能够被用于回款城投以偿付债务,诸如某些专款专用的上级转移支付收入显然就不符合该要求。

实务中,保障主指标横向可比是确定选取数据口径的基本前提;而且对于层级相对较高的地方政府而言,大部分主体财政经常性收入以税收收入为主,对上级补助的依赖相对较弱,因此对这些主体进行横向对比时以一般预算收入或税收收入代替作为主指标未尝不可。但对于层级相对较低的地方政府而言,非税收收入往往在财政经常性收入中占据了一定比重,在数据可得、力求准确的前提下以财政经常性收入为主指标可能是更优的选择。