导图社区 中美贸易战(2025年)

- 146

- 0

- 0

- 举报

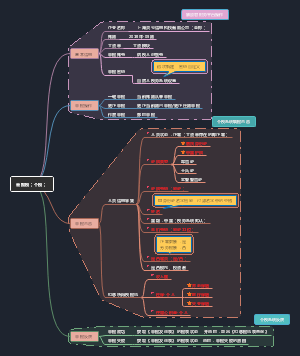

中美贸易战(2025年)

这是一篇关于中美贸易战的思维导图,主要内容包括:一、中美贸易战的核心点与美国的思维逻辑,二、关键领域影响分析,三、美国普通民众应对策略,四、结构性影响预测,五,中国应对中美贸易战的策略与中国百姓的应对措施。

编辑于2025-04-15 23:19:05- 中美贸易战

- 相似推荐

- 大纲

中美贸易战

一、中美贸易战的核心点与美国的思维逻辑

1. 经济霸权与规则主导权之争

核心逻辑:美国认为中国通过"国家资本主义"模式(如产业补贴、强制技术转让、市场准入限制)扭曲了国际贸易规则,威胁其全球经济领导地位。

典型案例:美国贸易代表办公室(USTR)301调查报告指控中国在人工智能、量子计算等未来产业投入3000亿美元政府补贴,构成"不公平竞争"。

2. 技术制高点争夺

半导体领域:美国半导体产业占全球47%市场份额但仅12%产能在本土,中国计划到2025年实现70%芯片自给。美方通过《芯片与科学法案》提供527亿美元补贴吸引台积电、三星在美建厂。

5G标准:华为持有全球最多5G标准必要专利(占比20%),美国推动"清洁网络计划"排斥中国设备。

3. 供应链安全重构

医药领域:新冠疫情暴露美国97%抗生素依赖进口,其中80%来自中国。白宫第14017号行政令要求审查关键产品供应链。

稀土产业:中国控制全球60%稀土开采,美国重启加州芒廷帕斯矿并投资Lynas在德州建加工厂。

二、关键领域影响分析

领域 美国关税措施 中国企业反制 产业影响链 农业 对华大豆出口下降37%(2018-19) 转向巴西进口(占比升至75%) 美农场破产率2019年达8年新高 汽车 25%关税覆盖$500亿零部件 暂停采购美国汽车 特斯拉上海工厂规避关税(2020投产) 电子制造 301关税清单涵盖手机、电脑 华为转向联发科芯片 苹果考虑将15-30%产能移出中国 能源 LNG关税使中国进口转向卡塔尔 暂停美国原油采购(2019) 美页岩油企业Whiting 2020年破产

三、美国普通民众应对策略

1. 消费结构调整

食品价格:美国农业局数据,贸易战使家庭年均食品支出增加$200。建议增加采购中西部非出口型农产品(如威斯康星奶酪)。

电子产品:关注墨西哥组装的戴尔电脑(关税豁免)、越南制造的三星手机。

2. 职业发展建议

朝阳产业:半导体设备安装岗位增长23%(劳工统计局2022),时薪$28.5高于制造业平均。

风险行业:传统汽车装配岗位预计下降5%(受电动车转型和供应链重组双重冲击)。

3. 投资组合优化

防御型配置:增持卡特彼勒(基建回流受益)和洛克希德·马丁(国防预算增加)。

区域平衡:配置东南亚ETF(如EEMA)对冲中国供应链风险,过去三年年化收益9.2%。

4. 政策参与路径

通过USW(美国钢铁工人联合会)等组织游说保留232条款(钢铁关税),该措施使美国钢铁产能利用率从2018年的73%升至85%。

参与商务部"供应链弹性"公众意见征询(2023年1-3月),影响$500亿半导体补贴分配。

四、结构性影响预测

彼得森研究所模型显示,持续高关税将导致美国实际GDP累计损失0.5%(约$1000亿)。

但布鲁金斯学会指出,回流的高端制造业岗位时薪比流失岗位高37%,呈现"就业质量升级"趋势。

普通民众需在短期通胀压力(预计持续至2024)与长期产业转型间权衡,建议通过社区大学技能培训(《劳动力创新法案》资助)向机器人维修、工业物联网等岗位转型,把握供应链重构带来的职业机遇。

中国应对中美贸易战的策略与中国百姓的应对措施

一、中国的国家层面应对策略

1. 强化技术自主创新,突破关键领域“卡脖子”问题

核心逻辑:美国对华为、中芯国际等企业的技术封锁(如芯片断供)倒逼中国加速核心技术攻关。

具体措施:

启动国家集成电路产业投资基金三期(2023年募资3000亿人民币),重点突破光刻机、EDA软件等薄弱环节。

实施“揭榜挂帅”机制,2022年人工智能、量子计算等领域60%科研项目由民营企业主导。

推动RISC-V开源架构生态建设,2023年中国RISC-V芯片出货量占全球50%。

2. 构建“双循环”新发展格局

内需驱动:2023年中国社会消费品零售总额达47万亿元(占GDP 38%),跨境电商进口增长21%缓解高端消费外流。

区域协作:深化粤港澳大湾区半导体产业带(深圳设计+珠海制造+香港融资),2025年规划产值破万亿。

国际替代市场:通过RCEP协议对东盟出口增长15%(2023年),汽车、光伏组件出口欧盟占比提升至28%。

3. 供应链韧性建设

战略储备:建立稀土、医药原料、粮食等六大类战略物资储备制度,稀土储备量可满足2年需求。

分散布局:在墨西哥、越南建设“备份工厂”,2023年海尔在墨产能提升40%,规避美国301关税。

数字赋能:工业互联网平台(如卡奥斯)使制造业供应链响应效率提升30%,库存成本降低18%。

4. 规则话语权争夺

标准制定:主导制定ISO电动汽车换电安全标准,推动中国换电站技术成为国际主流。

多边机制:申请加入CPTPP并承诺国企竞争中性,2023年国企利润上缴比例提至35%展现改革决心。

法律反制:出台《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》,对配合美国制裁的外企实施市场准入限制。

二、关键领域应对方案

领域 中国应对策略 阶段性成果(2023年) 半导体 28nm纯国产生产线量产,中微公司刻蚀机进入台积电供应链 芯片自给率从2018年15%提升至35% 农业 实施大豆振兴计划,黑龙江农垦集团试点“5G+无人农场” 大豆亩产提高12%,进口依存度从85%降至78% 能源 建设甘肃钍基熔盐堆核电站(规避铀资源限制) 第四代核电技术领先全球,2025年商用化 金融 数字人民币跨境支付系统(支持绕过SWIFT) 与24国签署货币互换协议,覆盖外贸结算35%

三、中国普通百姓的应对建议

1. 消费选择与国家战略协同

支持国货替代:选择长江存储致钛系列SSD(性能比肩三星980Pro,价格低30%),家电采购转向海尔、美的等本土品牌。

规避关税冲击:通过海南自贸港购买“零关税”进口商品(年度额度10万元),奢侈品成本降低25%。

绿色消费转型:购买新能源汽车享受2万元补贴+免购置税,2023年国产电动车市占率已达65%。

2. 职业发展与产业升级同步

技能升级重点:

集成电路人才缺口40万,参加工信部“芯火计划”培训后平均月薪达2.3万元。

工业机器人运维岗位需求年增45%,考取“智能制造工程师”认证可获政府1500元补贴。

新兴领域布局:

参与城市社区嵌入式养老服务机构建设(十四五规划新增500万岗位)。

加入跨境电商(深圳独立站卖家平均利润率达28%,高于国内电商15%)。

3. 资产配置与风险对冲

投资方向:

配置科创50ETF(2023年涨幅22%,重仓中芯国际、寒武纪)。

关注专精特新“小巨人”企业(平均研发强度7%,高于上市公司均值3%)。

风险规避:

减少持有美元资产(人民币跨境支付系统CIPS交易额同比增42%)。

通过QDII基金投资东盟市场(华泰柏瑞东南亚ETF年化收益11%)。

4. 政策红利捕捉

区域机遇:

参与雄安新区建设(首批疏解央企提供15万个高薪岗位)。

迁入海南享受个人所得税最高15%优惠(较内地45%大幅降低)。

乡村振兴:

返乡创业从事智慧农业(政府提供30万元贴息贷款+5年免税)。

参与农村电商(商务部“数商兴农”工程培训1000万人次)。

四、中长期战略平衡

效率与安全权衡:麦肯锡测算显示,构建完全自主产业链将使制造业成本上升8-12%,需通过智能制造(如比亚迪“灯塔工厂”降本23%)弥补。

开放与自主平衡:保持外资准入负面清单缩减至31条(2023年版),同时建立外商投资国家安全审查制度。

短期阵痛与长期收益:社科院预测,2025年技术攻关完成后,中国高科技产业附加值率可从目前22%提升至35%。

中国百姓需在支持国家战略(如购买国货、参与技能培训)与维护自身利益(利用自贸港政策降低生活成本)之间找到平衡点。通过主动适应产业结构调整、把握数字经济机遇,既能助力国家突破封锁,也能在转型升级中实现个人发展。