导图社区 保险学

- 274

- 16

- 2

- 举报

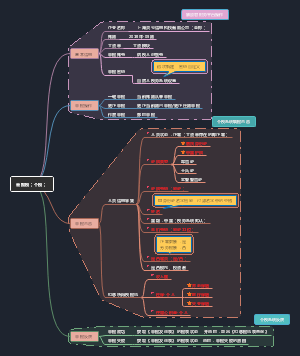

保险学

保险学第一章风险与保险笔记,包括风险与保险的关系、保险的定义与职能、可保风险的概念和要件、风险管理等内容。

编辑于2021-10-03 15:41:23- 相似推荐

- 大纲

风险与保险

风险

含义

可能存在损失

损失是不确定的

损失频率

在一定时间内一定数目的危险单位中可能受到损失的次数或程度(损失频率=损失次数/危险单位数)

损失程度

标的物发生一次事故损失的额度与标的完好价值的比率(损失程度=实际损失额/发生事故标的完好价值)

特征

风险因素

也称风险条件,是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。风险因素是就产生或增加损失频率与损失程度的情况来说的。

分类

实质风险因素

有形的并且能直接影响事物物理功能的因素

道德风险因素

与人的品德修养有关的无形因素,即由于个人的不诚实不正直或不轨企图促使风险事故发生,以致引起社会财富损毁或人身伤亡的原因和条件。

心理风险因素

与人的心理状态有关的无形因素。

风险事故

也称风险事件,是指损失的直接原因或外在原因,也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。

损失

是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。

三者关系

风险因素

增加或产生

风险事故

引起

损失的可能

分类

按风险的环境分类

静态风险

自然力的不规则变动或人们的行为

动态风险

社会经济或政治的变动

按风险的性质分类

纯粹风险

只有损失机会而无获利可能

投机风险

既有损失机会,又有获利可能

按风险的对象分类

财产风险

一切有形财产毁损、灭失或贬值

责任风险

造成他人的财产损失或人身伤亡,应负的经济赔偿责任

信用风险

经济交往一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险

人身风险

可能导致人的伤残死亡或损失劳力

按风险产生的原因分类

自然风险

社会风险

政治风险

经济风险

风险管理

基本程序

风险识别

对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,主要包括感知风险和分析风险

方法

现场调查法

风险列举法

生产流程图法

财务报表分析法

风险估测

对所收集的大量详细损失资料加以分析,运用概率论和数理统计,估计和预测风险发生的概率和损失程度。

风险评价

风险发生的概率、损失严重程度,结合其他因素综合起来考虑,得出系统发生风险的可能性及其危害程度,确定系统的危险等级,决定是否需要采取控制措施,以及采取到什么程度。

选择风险管理技术

根据风险评价结果,为实现风险管理目标,选择最选择最佳风险管理技术与实施

风险管理效果评价

对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。

风险处理方式及其比较

(1)避免

回避损失发生的可能性,即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位

条件

①损失频率和损失程度相当高时

②在处理风险时其成本大于其产生的效益时

(2)自留

对风险的自我承受风险损害后果

条件

①风险所致损失频率和程度低

② 损失短期内可预测

③最大损失对企业或单位不影响其财务稳定

(3)预防

风险损失发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施

条件

损失频率高且损失程度低

(4)抑制

在损失发生时或之后为缩小损失程度

条件

损失程度高且风险又无法避免和转嫁

(5)转嫁

为避免承担风险损失,有意识地将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人去承担

方式

保险转嫁

向保险公司投保,以交纳保险费为代价,将风险转嫁给保险人承担。

非保险转嫁

一是出让转嫁;一是合同转嫁。

可保风险

概念

保险公司可保,或可向保险公司转嫁,纯粹风险

要件

必须偶然

必须意外

大量标的有遭受损失的可能性

发生重大损失的可能性

损失可以用货币计量

保险的定义与职能

定义

保险人通过收取保险费的形式建立保险基金用于补偿因自然灾害和意外事故所造成的经济损失或在人身保险事故(包括因死亡、疾病、伤残、年老、失业等)发生时给付保险金的一种经济补偿制度

基本要素

特定风险事故的存在

对特定风险,保险公司才承保

多数经济单位的结合

多数人参加保险,分担少数人的损失

费率的合理计算

保险价格制订

保险基金的建立

通过商业保险形式建立起来的后备基金,仅用于补偿或给付

保险的特征

保险与赌博

目的、手段、结果、对标的的要求、风险的性质

保险与储蓄

支付条件、计算技术要求、财产准备的性质、行为性质

保险与保证

保险是多数经济单位的集合组织、保证是个人间法律关系的约束

保险不附属于他人的行为而生效,保证则附属于他人的行为而生效

投保人要交付保险费,保险人要赔付保险金;保证合同只有一方的义务,并无对价关系

保险基于合理的计算;保证无计算,仅为个人行为

保险和慈善

保险是有偿的经济保障,慈善无偿

保险双方有定的权利义务关系,慈善无对等义务

保险机构是互助合作性质的经济实体,慈善机构依靠社会资助的事业机构

保险共同准备财产基于数学计算,慈善大多为无准备财产

保险的职能

基本职能

经济补偿

标的的实际损失数额在保险金额范围内给预予赔偿

保险金给付

依据保险合同约定的保险金额进行给付

派生职能

融资

参与社会资金融通;

投资:筹资,购买有价证券,购买不动产

防灾防损

从承保到理赔履行社会责任;

增加保险经营的收益;

促进投保人风险管理意识

保险的作用

宏观作用

推动商品的流通和消费

有利于社会安定

有利于国民经济持续稳定的发展,保障社会再生产的正常进行

有利于科学技术的推广应用,推动科学技术向现实生产力转化

有利于财政和信贷收支平衡的顺利实现

有利于对外贸易和国际交往,增加外汇收入,增强国际支付能力,动员国际范围内的保险基金

微观作用

有助于受灾企业及时恢复生产和经营

有利于企业加强经济核算

有利于企业加强危险管理

有利于安定人民生活

有利于民事赔偿责任的履行

提高企业和个人信用

小结

社会稳定器

保障社会经济的安定

社会助动器

为资本投资、生产和流通保驾护航

保险公司的功能

基本功能

组织经济补偿功能

与保险的分散危险和补偿损失这两个基本功能相对应,并由保险的这两个基本功能决定

掌管保险基金

由保险的积蓄保险基金功能所决定

防灾防险功能

保险监督危险功能的要求和实现的条件

融通资金功能

基于保险公司掌管保险基金的功能

吸收储蓄

寿险公司才具备

风险与保险的关系

风险是保险产生和存在的前提,风险的存在是保险关系确立的基础

风险的发展是保险发展的客观依据

保险是风险处理的传统有效的措施

保险经营效益要受风险管理技术的制约

损失的不确定性

用最小的成本达到最大安全保障