导图社区 硅负极电池

- 15

- 0

- 0

- 举报

硅负极电池

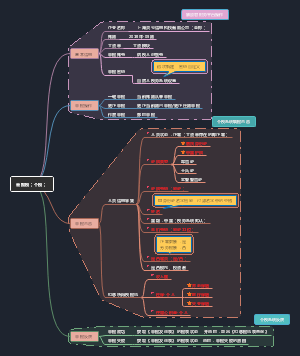

这是一篇关于硅负极电池的思维导图,主要内容包括:硅负极电池全产业链上市公司及亮点,国产替代核心进展,投资逻辑,以下是硅负极电池全产业链的上市公司梳理,涵盖材料龙头、设备与工艺、辅助材料及终端应用等核心环节,结合技术亮点、国产替代进展及市场布局综合分析:,一、材料龙头:技术引领与规模化量产,二、设备与工艺:产业升级关键环节。

编辑于2025-05-19 09:46:21- 投资逻辑

- 硅负极电池

- 锰基材料

这是一篇关于锰基材料的思维导图,主要内容包括:以下是锰基材料全产业链主要上市公司的梳理,涵盖上游资源、中游材料制造及下游应用布局的企业,结合公司主营业务、技术亮点及产业定位进行系统分析:,🏭 一、上游资源与基础材料企业,⚙️ 二、中游锰基正极材料企业,🔋 三、全产业链布局企业,📊 核心企业对比与产业定位,💎 总结:产业链核心逻辑与趋势。

- 碳纤维及其复合材料

这是一篇关于碳纤维及其复合材料的思维导图,主要内容包括:中国碳纤维产业已形成从原丝制备到终端应用的全链条布局,在军工、航空航天、新能源等领域加速国产替代。以下是按产业链地位与技术优势筛选的核心企业分析:,🏭 一、核心全产业链龙头,⚙️ 二、细分领域领先企业,📈 三、国产替代进程与挑战,💎 结论:全产业链布局与国产替代协同推进。

- xBCHJT电池

这是一篇关于xBCHJT电池的思维导图,主要内容包括:以下是xBC/HJT电池全产业链主要上市公司的梳理,涵盖主营业务亮点、技术优势及国产替代进展,结合产能布局与市场趋势综合分析:,⚙️ 一、xBC电池产业链(背接触技术),🔋 二、HJT电池产业链(异质结技术),📊 三、国产替代进展与挑战,💎 结论:技术竞赛与国产化机遇。

硅负极电池

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 锰基材料

这是一篇关于锰基材料的思维导图,主要内容包括:以下是锰基材料全产业链主要上市公司的梳理,涵盖上游资源、中游材料制造及下游应用布局的企业,结合公司主营业务、技术亮点及产业定位进行系统分析:,🏭 一、上游资源与基础材料企业,⚙️ 二、中游锰基正极材料企业,🔋 三、全产业链布局企业,📊 核心企业对比与产业定位,💎 总结:产业链核心逻辑与趋势。

- 碳纤维及其复合材料

这是一篇关于碳纤维及其复合材料的思维导图,主要内容包括:中国碳纤维产业已形成从原丝制备到终端应用的全链条布局,在军工、航空航天、新能源等领域加速国产替代。以下是按产业链地位与技术优势筛选的核心企业分析:,🏭 一、核心全产业链龙头,⚙️ 二、细分领域领先企业,📈 三、国产替代进程与挑战,💎 结论:全产业链布局与国产替代协同推进。

- xBCHJT电池

这是一篇关于xBCHJT电池的思维导图,主要内容包括:以下是xBC/HJT电池全产业链主要上市公司的梳理,涵盖主营业务亮点、技术优势及国产替代进展,结合产能布局与市场趋势综合分析:,⚙️ 一、xBC电池产业链(背接触技术),🔋 二、HJT电池产业链(异质结技术),📊 三、国产替代进展与挑战,💎 结论:技术竞赛与国产化机遇。

- 相似推荐

- 大纲

硅负极电池

硅负极电池全产业链上市公司及亮点

一、上游原材料环节

贝特瑞(835185.BJ)

亮点:全球锂电负极龙头,硅碳负极技术领先,已量产第三代硅碳材料(比容量>1500mAh/g),供货松下、三星、特斯拉。

国产替代:打破日立化成垄断,为国内首家量产硅碳负极的企业。

合盛硅业(603260.SH)

亮点:工业硅及有机硅全球龙头,布局纳米硅粉(硅负极核心原料),成本优势显著。

硅宝科技(300019.SZ)

亮点:硅基负极粘合剂(如PAA)技术突破,替代进口产品,已通过宁德时代测试。

二、中游制造环节

杉杉股份(600884.SH)

亮点:硅氧负极(SiO-C)产能国内第一,第二代产品比容量达450mAh/g,切入比亚迪供应链。

璞泰来(603659.SH)

亮点:硅碳负极绑定ATL、宁德时代,一体化布局纳米硅+石墨复合技术,产能加速扩张。

天目先导(未上市,关联公司:中科电气(300035.SZ))

亮点:中科院物理所背景,独创“纳米硅+石墨烯”3D结构负极,能量密度提升20%,获蔚来、小米投资。

翔丰华(300890.SZ)

亮点:专注硅碳负极研发,与比亚迪合作开发高首效硅基材料,首效达86%(行业平均80%)。

三、下游电池与终端应用

宁德时代(300750.SZ)

亮点:麒麟电池采用硅碳负极,续航超1000km,与特斯拉、理想等车企深度合作。

比亚迪(002594.SZ)

亮点:刀片电池升级版搭载自研硅基负极,成本降低15%,国产化率超90%。

亿纬锂能(300014.SZ)

亮点:4680大圆柱电池联合硅负极技术,适配储能及动力场景,获宝马定点。

国产替代核心进展

技术突破:

纳米硅制备(贝特瑞)、预锂化技术(杉杉)、粘结剂(硅宝科技)等关键环节实现自主化。

国产硅负极比容量普遍达400-1500mAh/g,接近日立化成、信越化学水平。

产能扩张:

2023年国内硅基负极产能超5万吨(占全球60%),规划产能达20万吨(2025年)。

政策驱动:

新能源汽车补贴政策倾向高能量密度电池(>300Wh/kg需硅负极),工信部将硅基材料列入《重点新材料目录》。

挑战:

成本:硅负极价格约12万元/吨,较石墨负极(5万元/吨)高2倍以上;

膨胀问题:硅体积膨胀300%,依赖纳米化/复合结构技术,量产工艺待优化;

专利壁垒:日韩企业(如日立化成)仍掌握核心专利,国内企业需规避设计。

投资逻辑

短期看:消费电子(TWS耳机等)带动硅碳负极放量;

长期看:4680电池、固态电池技术迭代将驱动硅负极需求爆发,预计2030年市场规模超500亿元(CAGR 45%)。

建议关注贝特瑞(技术+客户优势)、杉杉股份(产能+成本控制)及宁德时代(全产业链整合)。

以下是硅负极电池全产业链的上市公司梳理,涵盖材料龙头、设备与工艺、辅助材料及终端应用等核心环节,结合技术亮点、国产替代进展及市场布局综合分析:

一、材料龙头:技术引领与规模化量产

贝特瑞(835185)

亮点:全球硅基负极龙头,第三代硅氧材料(容量≥1600mAh/g)良品率突破85%,深度绑定宁德时代、松下等头部电池厂。第五代硅碳负极比容量超2000mAh/g,市占率超70%。

国产替代:替代进口硅基材料,主导国内标准制定,华为联合专利解决膨胀问题。

璞泰来(603659)

亮点:独创“多孔硅-石墨烯”复合结构,循环寿命提升50%,主供特斯拉4680电池,2025年配套份额超60%。

国产替代:CVD法硅碳技术对标国际水平,设备与工艺自主可控。

杉杉股份(600884)

亮点:低成本稻壳基多孔硅技术降低原料成本70%,内蒙古10万吨一体化项目满产后年产值达100亿元,硅氧产品实现海外装车。

国产替代:突破低温长循环难题,替代进口石墨负极。

道氏技术(300409)

亮点:多孔碳自供技术领先,CVD硅碳负极中试线建成,小批量供货固态电池厂商。

国产替代:一体化研发体系打破海外多孔碳垄断。

二、设备与工艺:产业升级关键环节

科恒股份(300340)

亮点:硅基负极专用烧结设备市占率超60%,独创“分段温控+气氛保护”工艺,能耗降低40%。

国产替代:设备国产化推动硅碳负极降本。

元力股份(300174)

亮点:多孔碳产能500吨,深度绑定头部电池厂,颗粒炭替代煤基炭技术领先。

国产替代:突破多孔碳定制化技术壁垒,成本优势显著。

圣泉集团(605589)

亮点:树脂多孔碳供应天目先导、璞泰来等,2024年扩产至1000吨,适配3C消费电池。

国产替代:生物质多孔碳技术降低对进口依赖。

三、辅助材料:粘结剂与导电剂

回天新材(300041)

亮点:开发水性丙烯酸粘合剂(PAA),解决硅基负极膨胀开裂问题,进入苹果供应链候选名单。

国产替代:打破日本瑞翁、德国瓦克等海外企业垄断。

硅宝科技(300019)

亮点:1000吨/年硅碳负极中试线投产,产品获华为、小米等客户认证,有机硅密封胶用于终端设备制造。

国产替代:华为物资备案库核心供应商。

天奈科技(688116)

亮点:单壁碳纳米管提升硅负极循环性能,2024年底产能20吨,配套宁德时代凝聚态电池。

国产替代:导电剂技术对标美国Cabot。

日播时尚(603196)

亮点:收购茵地乐(PAA粘结剂龙头),年产能6万吨,导入宁德时代、比亚迪供应链。

国产替代:突破日本JSR等海外企业技术封锁。

四、电池与终端应用

德福科技(301511)

亮点:独家供应华为Mate70硅碳负极铜箔,抗拉强度提升2倍,月出货量超百吨。

国产替代:解决高硅负极膨胀难题,打破日企垄断。

国轩高科(002074)

亮点:硅碳负极产能5000吨,推进夹层式硅负极电池片技术,适配大圆柱电池。

国产替代:国产化设备降本30%。

五、国产替代驱动因素

技术突破:CVD法硅碳负极、多孔碳制备、PAA粘结剂等关键技术实现自主化,替代OSIsoft、JSR等外资方案。

成本优势:硅烷价格从25万元/吨降至5万元/吨,硅碳负极成本下降50%。

政策支持:国家科技奖鼓励硅基负极研发,2025年硅基负极渗透率有望达3.2%,对应市场规模超300亿元。

总结

硅负极产业链中,**材料龙头(贝特瑞、璞泰来)与设备商(科恒股份、元力股份)**在技术迭代中占据核心地位;**辅助材料(回天新材、天奈科技)和终端应用(德福科技、国轩高科)**通过差异化创新加速国产替代。未来随固态电池产业化,具备全链条协同能力的企业将更具竞争力。更多完整产业链标的可参考