导图社区 第十二章财政体制

- 65

- 2

- 0

- 举报

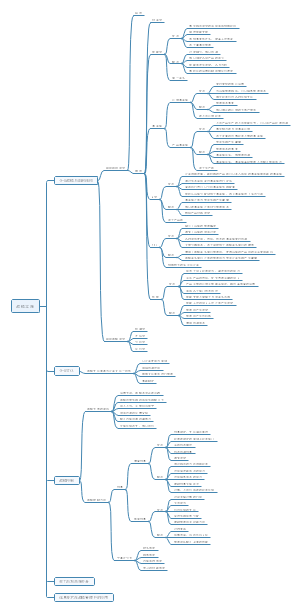

第十二章财政体制

第十二章财政体制,包括财政体制的概述,分级财政体制。中国财政体制改革的内容点梳理,有需要的小伙伴可以下载收藏哦~

编辑于2022-12-29 10:31:16 江西- 财政学

- 财政体制

- 分级财政体制

- 相似推荐

- 大纲

第十二章财政体制

第一节财政体制的概述

一、财政体制的概念与分类

(一)财政体制的界定

狭义财政体制是确定中央与地方政府以及地方上下级政府之间分配关系和责权安排的一项基本制度。 广义财政体制包括狭义的财政体制之外,还包括政府预算管理制度,税收和非税收入管理体制, 以及政府财务管理体制等多项内容。

(二)财政体制的分类

集权型财政体制

指政府间财政关系各种权限高度集中在中央

分权型财政体制

使政府间财政关系中的债权大致分散在中央和各级政府当中

二、财政分级理论

(一)财政分权的一般理论

财政分权,主要是指将政府经济职能在中央和各级地方政府之间合理有效地进行划分 更好赋予地方政府一定事权和支出责任和税收权力, 从而更好处理财政体系中集中与分散之间的关系。 科学的财政分权,可以充分调动各级政府积极性,促进各类公共产品和服务的有效提供。

1. 蒂布特模型

社会成员之间消费偏好的不同和人口的流动性,制约着地方政府生产和提供公共产品的种类,数量和质量。 如果有许多地方政府和相应辖区,并且各地方政府分别提供类型各异的公共产品,人们选择在哪一个地方生活时,要考虑一个重要因素,就是该地的税收和公共产品与服务的组合情况。 地方政府在行使职权的过程中,要充分考虑到居民的偏好。 各地方政府之间相互竞争,也会促进其更有效地提供人们所需要的公共产品和服务

要防止政府间竞争变成恶性的

2. 斯蒂格勒的最优分权理论

最优分权条件下,地方政府提供地方公共产品和服务的有效性问题。 认为地方政府比中央政府更接近当地居民,更了解辖区居民的消费偏好和地方公共产品与服务方面的需求, 地方政府提供地方公共产品并相应进行资源配置的行为也更为有效,可以实现社会福利最大化。

3. 奥茨分权定理

中央政府向不同地方居民直接提供公共产品,有可能出现各地间公共产品的等量提供问题, 从而忽视消费者需求偏好并产生公共产品提供的效率损失。 中央政府应仅提供具有广泛偏好一致性特征的公共产品,除此之外的公共产品应由地方政府直接提供

(二)按公共产品的受益范围分类

全国性公共产品是指能够满足全国范围内居民共同消费需求的产品和服务

三特征: 公共产品受益范围被限定在整个国家的疆域内 公共产品受益在整个国家的疆域内分散的相当均匀 提供者是中央政府

地方性公共产品是指由各级地方政府提供,并只能满足某一特定区域范围内居民公共消费需求的产品和服务

三特征 产品受益范围被限定在某个区域内 产品受益在该区域内分布相当均匀 提供者为各级地方政府

划分公共产品受益范围时,注意两个问题

纯公共产品并非肯定是全国性的,准公共产品也不一定是地方性的

全国性公共产品由中央政府提供,地方性公共产品由地方政府提供,反过来不成立

(三)分权财政下中央政府与地方政府财政职能的分工

资源配置职能的分工

地方政府提供的公共产品大致可以包括

一是具有区域性受益特征的基础设施

道路交通,电力电信,自来水,下水道,路灯,垃圾收集处,港口,机场,车站

二是社会服务

医疗卫生,社会保障与社会福利,气象预报,消防,公园

三是地方性的文化与传播媒介

广播,电视,报纸,杂志,出版,图书馆,文艺艺术馆,博物馆,表演团体,文物与文化遗产发掘

四是社会管理

地方行政管理机构,公共秩序,公共安全机构

收入分配职能的分工

收入分配只能只有全国性意义,收入分配只能由中央政府来承担

经济稳定与发展职能的分工

中央政府来承担

第二节分级财政体制

一、政府间支出划分

(一)政府间事权与支出划分的原则

集中与分散结合

中央集中事权和地方分散事权之分,即支出责任集中于中央政府或分散给各地方政府的特征

根据受益范围原则划分支出

中央政府主要承担宏观经济调控和收入分配职能,同时保证全国性公共产品的提供。 地方政府主要承担资源配置职能,负责地方性公共产品的提供

兼顾公平与效率

公平是指各级政府事权划分要公平合理,同级政府之间所拥有的事权应该大体相同。

效率是指投入产出的比例关系,等量的人力,物力,财力的投入能够取得最大的产出,则为高效率 哪级政府行使事权能达到投入最少,成本最低,效率最大,事权归属于哪一级政府

相对稳定与适当调整结合

稳定是指中央政府与地方政府的事权与支出的划分和调整,不仅要经过立法程序,明确规范, 逐步纳入法律管理的轨道,并且要保持一定的连续性

适当调整是指对中央与地方政府事权与支出划分的不合理部分,适时进行修正更改

坚持事权和支出划分的法制化

事权是支出范围划分的前提,也是分级财政体制协调过程中的基础环节, 须用法律的形式将事权划分和支出划分加以规范。

(二)政府间支出范围的划分

完全归中央政府承办的事务

完全归地方政府承办的事务

由中央政府承办,地方政府协助的事务

跨流域环境治理

地方政府承办,中央政府资助的事务

地方历史文化遗迹和珍贵文物挖掘

二、政府间收入划分

(一)政府间的税收划分

税收划分的依据

将各种税收功能和各级政府的职责相结合

应该把有助于中央政府实行宏观调控的税收划归中央政府 而较明显收益性税收,区域性税收和对经宏观经济运行不产生直接影响的税收,按实际情况划归地方政府

注重多级财政关系间的相互协调

协调好中央财政与地方财政之间的相互关系,减少制定税收政策过程中的矛盾

体现税收划分的便利性

税收征税的便利性

使税收划分有利于经济运行与发展

税收划分的方式

划分税额

先统一征税,然后再将税收收入的数额按照一定比例在各级政府之间加以划分

划分税种

某些税种的收入固定的划归中央或地方 同时对某些税种的收入,也可以实行共享

划分税率

两种操作方法: 一是上级政府对税基按照既定比例征税,并将税款留归本级财政之后, 再由下级政府采用自己的税率,对相同税基征收款项且自行支配该税收款项 二是上级政府在对某一税基,按照自己的税率征收本级税款, 同时代替下级政府,并按照下级政府的税率对税基征税,然后将这笔税款下拨

划分税制

分别设立了中央税和地方税两个相互独立的税收制度和税收管理体系,两者相互补充。 中央和地方均享有相应的税收立法权,税种的开征和停征权,税目的增减权和调整权,并有权管理和运用本级财政收入

混合型

是综合运用以上两种或两种以上的做法形成的一种各级政府间税收划分的方式

税收权限的划分

分散

地方在税权上的自主性相当大

适度集中(相对分散)

各种税收权限当中,一部分归政府,一部分归各级地方 基本权限集中于中央

集中

(二)国有资本经营收入的划分

中央国有资本经营收入

该收入由财政部负责收取,国资委负责组织所监管企业上交国有资本收入

地方国有资本经营收入

该收入应按规定划归地方财政,并相应的纳入地方国有资本经营预算加以管理

(三)国有资源收入的划分

中央固定收入:石油特别收益金和归中央所有的行政性收费

地方固定收入:归地方所有的全国性收费和地方性收费

中央和地方共享收入:资源税,矿产资源补偿税,探矿权采矿权使用费,探矿权采矿权价款, 其他根据矿山资源登记 管理层级不同 确定归属的行政性收费

(四)政府性基金收入的划分

政府性基金是有特定用途的资金。

按照预算层级划分

基金收入归属结构两特点: 一是地方政府成为基金收入的主体 二是地方政府对基金收入的财政依赖高于中央政府

中央基金预算收入

地方基金预算收入

中央与地方共享基金收入

三、政府间转移支付

(一)政府间转移支付的依据

解决纵向财政失衡问题

上下级政府之间财政收支差异状况而言

纵向财政失衡情况 一是中央财力多,地方财力少 二是中央财力少,地方财力多

应对横向财政失衡问题

同级政府之间财政收入差异状况而言

横向财政失衡造成的问题: 地区间差异会导致人口大规模流动 地区间的差异会导致市场分割和封锁,不利于全国经济发展

解决公共产品提供正的外部性问题

地方政府提供的区域性公共产品受益范围不可能恰好被限定在地方政府的辖区之内。 地方性公共产品的收益或成本范围可能超出地方政府辖区的界限,使其他地区在受益或受侵害的同时,并不承担任何成本或者任何补偿。 这需要政府间转移支付来解决

弥补收入划分方式的不足

(二)政府间转移支付的类型

按照转移支付资金运行的方向

纵向转移支付

上级政府对下级政府,尤其是中央对地方政府的财政转移支付

横向转移支付

地方政府之间发生的横向转移

转移支付与资金用途之间关系进行划分

一般性转移支付

指中央政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的方法给予补助。

目的为缩小地区间财力差距,实现地区间基本公共服务的均等化

此类转移支付一般不要求下级政府拿出一定数额的配套资金,不规定资金的具体用途,由接受拨款的政府自行安排

专项转移支付

上级政府为实现特定政策目标 以及对委托下级政府代理的一些事物 ,进行补偿而设立的专项补助金, 资金的接受者需按照规定用途使用相关税款

某些情况下,需要下级政府拿出一定数额的配套资金

按照政府间事权和支出范围划分的标准

中央政策导向范围的专项转移支付

中央委托地方事务相伴随的专项转移支付

中央和地方政府共同事权范围内的专项转移支付

针对地方政府责权范围内事权的专项转移支付

第三节中国财政体制改革

财政体制总体趋势由集中走向分散

一、中国财政体制改革的进程

(一)1994年以来的分税制财政体制改革

中央与地方事权和支出划分

中央与地方的收入划分

政府间转移支付制度的建立发展

财力性转移支付

专项转移支付

税收返还

体制补助与上解

省以下财政体制的改革变化

省直管县,乡财县管改革

(二)分税制财政体制改革的主要成效

规范了各级政府间的财政关系

调动了各方面积极性,国家财政实力提高

中央调控能力增强,促进了地区协调发

增强了地方加强收支管理的主动性和自主性

(三)财政体制中存在的主要问题

二、中国财政体制改革的方向