导图社区 2020初级会计实务-第七章 管理会计基础

- 62

- 4

- 2

- 举报

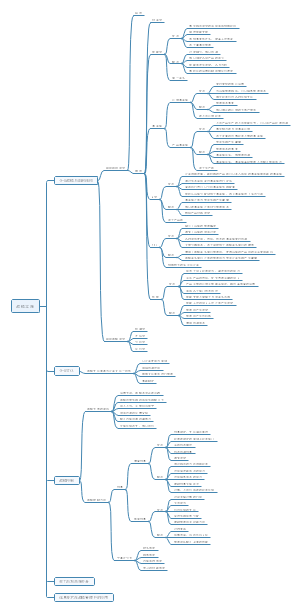

2020初级会计实务-第七章 管理会计基础

2020初级会计实务考试内容-第七章 管理会计基础的学习框架,一边学习一边制作的,小伙伴们可以参考一下。

编辑于2021-06-18 15:03:55- 初九会计实务

- 相似推荐

- 大纲

管理会计基础 企业、行政事业单位

管理会计

概念及特征:管理会计与企业财务会计特征对比,见表。

目标:运用工具方法,参与单位规划、决策、控制、评价活动。

体系:4+1,理论(基础)、指引(保障)、人才(关键)、信息化(支撑)+咨询服务(外部支持)

指引体系

基本指引

统领作用

应用指引

主体地位

案例库

区别于企业会计准则体系建设的一大特色

4要素:应用环境、工具方法、管理会计活动、信息报告。(在环境中使用工具开展管理活动,形成信息报告)

应用环境

是基础

外部(国内外经济、市场、法律、行业)、内部(价值创造模式、组织架构、管理模式、资源、信息系统)

工具方法

是具体手段,应用于

战略管理领域

战略地图、价值链管理

预算管理领域

滚动预算(中期3-5年,短期1年)、零基预算、弹性预算、作业预算

成本管理领域

目标成本法、标准成本法、变动成本法、作业成本法

营运管理领域

本量力分析、敏感性分析、边际分析、内部转移定价、多维度盈利能力分析

投融资管理领域

贴现现金流法、项目管理、情景分析、约束资源优化

绩效管理领域

关键绩效指标法、经济增加值法、平衡记分卡、绩效棱柱模型

风险管理领域

风险矩阵、风险清单

管理会计活动

是具体开展

单位规划、决策、控制、评价活动

信息与报告

信息:包括财务信息与非财务信息 是报告的基本元素

报告:分类

按期间--定期、不定期

按内容--综合性、专项

应用原则

战略导向原则

融合性原则

将财务和业务融合

适应性原则

与单位应用环境和自身特征相适应

成本效益原则

应用主体

视管理决策主体确定:可以为单位整体/单位内部责任中心/企业/行政事业单位

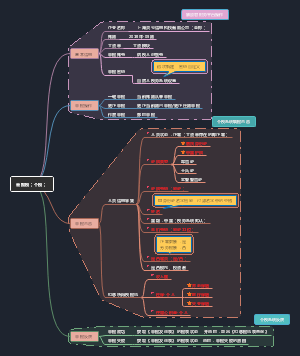

产品成本核算的要求和一般程序

成本管理是管理会计的基础; 产品成本核算是成本管理的基础

要求

产品成本:材料费用、职工薪酬、间接费用(料、工、费)

成本核算对象的确定是产品成本计算的前提,产品成本计算方法是产品成本计算的关键。

成本计算方法:品种法、分批法、分步法、分类法、定额法、标准成本法

遵循一致性原则

成本费用界限的划分:⑤

遵循收益原则:谁受益谁负担、何时收益何时负担

按月编制产品成本报表

一般程序

1、确定成本核算对象

2、确定成本项目

材料费用、燃料及动力、职工薪酬、间接费用

3、设置有关明细账

4、收集确定各类产品相关数据资料并对发生费用进行审核

5、归集发生的全部生产费用、计算在产品、完工产品成本及单位成本

6、结转成本

根据实际情况可加设“废品损失”和“停工损失”

成本项目

直接材料

包括外购半成品、周转材料

燃料及动力

直接用于生产的外购和自制的

直接人工

制造费用

包括车间物料消耗;车间管理人员薪酬;车间管理用。。。。;季节性及维修期间停工损失

产品成本的归集和分配

基本原则

前提理论:

某一成本核算对象:直接计入生产成本

几个成本核算对象:合理的分配标准分配计入

原则

收益性原则

及时性原则

成本效益性

基础性

管理性

企业按权责发生制结转成本,日常核算使用计划成本/标准成本/定额成本时,期末调整为实际成本

要素费用的归集和分配

科目设置:

生产成本--基本生产成本 --辅助生产成本

制造费用

直接材料 直接人工 以上两项成本项目发生时可直接计入“生产成本”科目 制造费用 各类间接费用计入“制造费用”,期末转入“生产成本” (除季节性生产外),期末无余额

材料/燃料/动力费用的归集和分配

(单位成本)/分配率=待分配总额(消耗总额)/分配标准之和

通用公式

某产品的料/燃/动费用=该产品的分配标准✖分配率

分配标准如:产品重量/消耗的原材料/消耗定额(某产品定额消耗量=每件消耗定额×该产品数量)/生产工时

某产品定额消耗量=每件消耗定额×该产品数量 消耗量分配率=总消耗量/各产品定额消耗量之和

账务处理:

借:生产成本--基础生产成本 --辅助生产成本(辅助车间。。。) 制造费用(车间管理部门耗用物料) 贷:原材料--XX材料

职工薪酬的归集和分配

分配率=待分配总额(生产职工薪酬总额)/分配标准(生产工时/定额工时)之和 薪酬的费用=各项目的分配标准✖分配率

分配标准如:工时/产品产量/产值比例

账务处理:

借:生产成本--基础生产成本 --辅助生产成本(辅助车间。。。) 制造费用(车间管理部门。。。) 管理费用(管理部门。。。) 销售费用(销售部门。。。) 贷:应付职工薪酬

生产车间固定资产的维修费用计入管理费用

辅助生产费用的归集和分配 (理论题居多)

辅助生产车间的辅助生产费用计入“生产成本--辅助生产成本”

辅助生产车间的制造费用计入

一般

计入“制造费用”,期末转入“生产成本--辅助生产成本”

规模小/费用少/不对外

直接计入“生产成本--辅助生产成本”

基本车间的“制造费用”结转到基本车间“生产成本” 辅助车间的成本会结转到基本车间的制造费用, 辅助车间自己的制造费用最后会结转到自己的生产成本,然后再结转到基本车间的制造费用。

分配法

直接分配法

供应数量去掉辅助之间的耗费,费用全部外摊

单位成本/分配率=待分配费用/对外供应劳务数量(数量去掉辅助之间的耗费)

账务处理:

借:制造费用(车间物料消耗:供热供电消耗) 管理费用 销售费用 贷:生产成本--辅助生产成本--供热车间 --供电车间

不考虑辅助生产车间之间的劳务情况,去除辅助车间之间的耗费后将费用分配给辅助生产车间以外的受益单位

交互分配法

多一步内部分配

1.对内交互分配

单位成本/(对内)分配率=总费用/总供应量

方便计算出辅助生产车间之间分出去和收进来的费用

2.对外分配

调出对外分配实际费用=原有的-分出去的+收进来的

单位成本=对外分配实际费用/对外分配数量(供应数量去掉辅助之间的耗费)

账务处理:同上

先对内,再对外。对内按总数分配;对外按实际费用对外分配。

计划成本分配法

按照计划单位成本计算,实际发生的费用与计划单位成本计算出的费用之间的差额计入管理费用

考点

VS 存货:计划成本法下,与实际成本的差异计入管理费用

方法1

1、按计划单位成本计算各部门费用,加和为计划成本待分配金额

2、计算实际成本=最初实际生产成本+ 用别人的

3、计划与实际生产成本差额计入管理费用

方法2

1、按计划单位成本计算各部门费用,加和-用别人的=计划成本待分配金额

2、实际成本=最初实际成本

3、计划与实际生产成本差额计入管理费用

3、计划与实际生产成本差额计入管理费用

两种方法1、2步不同,差别在于“用别人的”放在哪

顺序分配法

代数分配法

制造费用的归集和分配

内容:生产车间物料消耗(不直接用于生产的);车间管理人员的。。。、用的。。。;季节性及修理期间停工损失

分配方法:工人工时、工资比例法,机器工时比例法,按年度计划分配率分配法

企业分配方法一经确认不得更改,如需更改,应在财务报表附注中说明

分配公式:分配率=待分配总额/分配标准(工时、工资等)之和

废品损失和停工损失的核算

“废品损失”

生产过程中或入库后:①超定额不可修复废品的生产成本,减去残值和赔偿后的损失; ②可修复废品的修复费用,减去残值和赔偿后的损失。

能降价出售的、保管不善损坏的、实行三包的不属于废品损失

不可修复:废品损失=生产成本-残值-赔款

可修复:废品损失=修复费用-残值-赔款

账目:借方是花出去的,贷方是收回来的。

废品损失可单独设置计算,也可不单独设置计算,体现在“生产成本、原材料”等科目中。

净损失结转计入生产成本

不可修复废品:在计算总成本时,应扣除不可修复的废品成本,加入计算后的废品损失。计算单位成本时,需去掉废品数量。 可修复废品:直接计入计算后的废品损失。

“停工损失”

停工期间发生的生产费用料工费-相关赔偿

不满一日的不算停工损失

正常停工(计划内)

季节性停工、维修期间停工、计划内减产停工

费用计入产品成本“制造费用”,属于产品成本

非正常停工(计划外)

短缺、故障、自然灾害停工

费用计入当期损益“营业外支出”

不单独设置此科目时,可计入“制造费用”、”营业外支出“科目

辅助生产一般不单独核算停工损失

生产费用在完工产品和 在产品之间的归集和分配

(月末)在产品成本+(本月)完工产品成本=生产费用总额=(月初在产品成本+本月增加的生产费用)

在产品:

指没有完成全部生产过程、不能作为商品销售的产品。

不包括对外销售的自制半成品

包括还需继续加工的半成品:未验收入库的产品和等待返修的废品

在产品清查

盘盈: 借:生产成本 贷:待处理财产损益(少了计借,多了计贷) 批准后:借:待处理财产损益 贷:制造费用(盘盈或车间管理不善造成的损失)(VS存货清查中计入管理费用)

盘亏相反

本月完工产品成本=(本月发生的生产成本+月初在产品成本)-月末在产品成本

分配方法:

不计算在产品成本法

在产品按固定成本计价法

在产品按所耗直接材料成本计价法

在产品按完工产品成本计价法

约当产量比例法

适用于数量多、在产品数量变化大,料、工等加工成本比重相差不大的产品

一、基本方法

①在产品约当产量=在产品数量×完工程度

②单位成本/分配率=(月初在产品成本+本月发生生产成本)/(完工产品数量+在产品约当产量)

通用公式:分配率-=分配生产成本费用总额/分配标准之和

③完工产品成本=单位成本×完工产品产量 在产品成本=单位成本×月末在产品约当产量

将月末在产品数量按完工程序折算为完工产品的产量,即约当产量; 然后用全部成本费用将每件产品单位成本计算出来,最后按照完工产品产量和在产品约当产量分别计算各自成本。

二、涉及工时、工序:在产品在每道工序的完工进度=(前面已完成各道工序工时定额之和+本道工序工时定额×本道工序完工程度)/产品总工时定额 ↑第一道工序时,此处为0

各工序产品的完工程度可事先制定,产品工时定额不变时可长期使用

三、原材料:在生产开始时一次性投入,则材料费按完工产品和在产品实际数量比例分配,不考虑约当; 在生产过程中陆续投入,则需考虑完工程度,按普通约当计算

如果涉及工时工序,材料在开始时一次性投入,仍需考虑每个工序的进度百分比 同步习题不定项(七)P413

在产品按定额成本计价法

适用于定额准确, 月末在产品数量变化不大的产品

月末在产品成本=月末在产品数量×在产品单位定额成本

在产品直接给出定额成本

完工产品成本=当期总生产成本(月初在产品成本+本月发生的生产成本)-月末在产品成本

因在产品已定额,故实际的差异计入完工成本

VS 存货:计划成本法下,与实际成本的差异计入管理费用

定额比例法

联产品和副产品的成本分配

联产品

同种原料同一生产过程同时产出的

在产品比较稳定,故本期发生的生产成本全部为联产品的完工产品成本

1.分离前各产品成本计算方法:

系数分配法

按各自比例

实物量分配法

通用公式计算单位成本

相对销售价格分配法

按比例

2.分离后的成本分别计算。 3.A产品成本=联合时的生产成本+分离后的生产成本

副产品

同种原料同一生产过程中生产主产品附带产出的非主要产品

主、副产品非绝对,可互相转化

先计算副产品,再确定主产品生产成本

副产品成本计算方法:

不计算副产品成本扣除法 副产品成本按固定价格或计划价格计算法 副产品只负担继续加工成本法 联合成本在主副产品之间分配法 副产品作价扣除法

副产品作价扣除法:

1.计算 副产品的扣除单价/联合时单位成本=单位售价-(继续加工单位成本+合理的单位利润+单位销售费用+单位销售税金) 来源公式为:售价=成本(联合时成本+继续加工成本)+利润+费用+税金

2.主产品成本=联合成本总额-副产品联合成本

产品成本计算

确定计算方法主要因素:【成本计算对象、成本计算期、生产费用在完工产品和在产品之间的分配】

成本计算对象是正确计算产品成本的前提

主要方法:

品种法

其他方法的基础

举例:如发电、供水、采掘

特点:

1、成本核算对象是产品品种

2、一般定期(月末)计算产品成本,成本计算期与财务报告一致

3、月末一般不存在在产品,不需要将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配;如有,则采用约当产量法等分配。

分批法

举例:如造船、重型机器制造、精密仪器制造、新产品试制或实验的生产、在建工程、设备修理作业

特点:

1、成本核算对象是产品批别,又称为订单法

2、产品成本计算不定期,成本计算期与生产周期基本一致,但与财务报告不一致

3、月末不存在完工产品与在产品之间的分配,要么完工要么在产;特殊情况为跨月完工,则需分配。

分步法

举例:如冶金、纺织、机械制造

特点:

1、成本核算对象是生产加工步骤

2、月末需要将生产成本在完工产品与在产品之间的分配

3、需要计算和结转各步骤成本;成本计算期固定,与产品生产周期不一致

分为:

逐步结转分步法

先计算第一个加工步骤半成品成本,(半成品也可对外销售) 第二个步骤成本=第一个步骤半成品成本+第二步骤成本 以此类推。。。。。 最后才能计算出产品成本

逐步综合结转

将上个步骤完工的半成品成本(料工费)打包计入“直接材料”或“半成品”进入下一个步骤,最后进行成本还原,再分解为“直接材料、直接人工、制造费用”

逐步分项结转

以原始成本项目分别转入下一步骤:“直接材料、直接人工、制造费用”,无需成本还原

缺点:工作量较大,逐步综合结转需要进行成本还原

平行结转分步法

又称为不计算半成品成本分步法,只计算本步骤发生的各种成本;每一步骤的生产成本需要进行完工产品和在产品之间的分配

优点:每个步骤可以同时计算产品成本,不需要成本还原 缺点:不能提供各个步骤半成品成本资料,不能反映各步骤所耗半成品费用生产费用