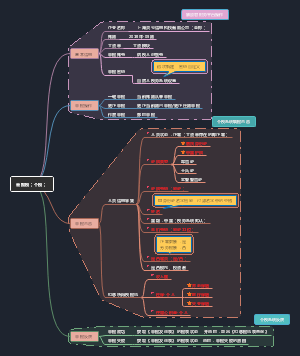

导图社区 第十三章 金融工具2025

- 11

- 0

- 0

- 举报

第十三章 金融工具2025

"金融工具全解析:从基础概念到实务操作!本章系统讲解金融工具的核心框架:第一节定义金融资产、衍生工具等基础概念;第二节详解金融资产与负债的分类标准及重分类规则第三节重点区分金融负债与权益工具,涵盖永续债等特殊处理;第四节深入剖析初始计量、后续计量及减值处理流程;第五节聚焦金融资产转移的确认原则与会计处理第六节拆解套期会计的评估与计量方法;第七节汇总披露要求,涵盖风险信息与公允价值披露要点。一篇文章掌握金融工具知识体系!"

编辑于2025-06-03 12:55:06- 套期会计

- 金融工具

- 金融资产分类

- 物权法律制度

这是一篇关于物权法律制度思维导图,物权法律制度是规定物权产生、变动、内容和保护方式的法律规范总和,其核心在于明确物的归属和利用关系,保障交易安全与秩序。

- 经济法第六章合同法思维导图

这是一篇关于经济法的思维导图,主要内容包括:债务人加入,技术合同,股东会和董事会决议制度《公司法》规定,有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:,股份有限公司的股份发行、转让、回购除以下情况外,优先股股东不出席股东会会议,上市公司重大资产重组,让与担保,破产申请的提出,反垄断法的实施机制。

- 2025第三十章zf及民间非营利组织会计

"想了解政府和民间非营利组织如何管账吗?本章带你掌握核心要点!第一节解析政府会计标准体系、核算模式、会计要素及报告制度;第二节聚焦政府单位特殊业务核算。第三节详细拆解民间非营利组织会计:从捐赠、受托代理到会费收入等六大特定业务核算,以及净资产处理。系统梳理两类组织的财务运作规范,助力理解公共资金管理逻辑。"

第十三章 金融工具2025

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 物权法律制度

这是一篇关于物权法律制度思维导图,物权法律制度是规定物权产生、变动、内容和保护方式的法律规范总和,其核心在于明确物的归属和利用关系,保障交易安全与秩序。

- 经济法第六章合同法思维导图

这是一篇关于经济法的思维导图,主要内容包括:债务人加入,技术合同,股东会和董事会决议制度《公司法》规定,有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:,股份有限公司的股份发行、转让、回购除以下情况外,优先股股东不出席股东会会议,上市公司重大资产重组,让与担保,破产申请的提出,反垄断法的实施机制。

- 2025第三十章zf及民间非营利组织会计

"想了解政府和民间非营利组织如何管账吗?本章带你掌握核心要点!第一节解析政府会计标准体系、核算模式、会计要素及报告制度;第二节聚焦政府单位特殊业务核算。第三节详细拆解民间非营利组织会计:从捐赠、受托代理到会费收入等六大特定业务核算,以及净资产处理。系统梳理两类组织的财务运作规范,助力理解公共资金管理逻辑。"

- 相似推荐

- 大纲

第十三章 金融工具

第一节、金融工具概述

一、金融工具定义

核心:形成一方金融资产与另一方金融负债/权益工具的合同

合同形式:书面为主,包括非书面形式

排除项:非合同性资产 / 负债(如应交所得税:基于税收法规,非合同义务

二、金融资产

(一)定义

企业持有的现金、其他方权益工具,或符合下列条件的资产

(二)分类条件(原文顺序)

1.从其他方收取现金或金融资产的合同权利

✅ 示例:银行存款、应收账款、应收票据、贷款

非示例:预付账款(未来经济利益为商品 / 服务,非现金 / 金融资产)

2.潜在有利条件下交换金融资产/负债的合同权利

✅ 示例:看涨期权、看跌期权

3.非衍生工具:须用自身权益工具结算且收到可变数量权益工具

4.衍生工具:须用自身权益工具结算(固定数量换固定金额除外)

❌ 例外:

可回售工具(分类为权益工具的)

发行方仅在清算时交付净资产的工具

本身要求收取/交付自身权益工具的合同

(三)不涉及的会计处理

(1) 长期股权投资(控制/共同控制/重大影响)

(2) 货币资金(库存现金、银行存款、其他货币资金等)

三、衍生工具

(一)定义与分类

分类:金融工具分为基础金融工具与衍生工具

定义:属于《企业会计准则第22号》范围,具备三大特征的金融工具/合同

(二)核心特征(原文顺序)

1.价值随特定变量变动

变量类型:

金融变量:利率、汇率、金融工具价格等

非金融变量:地震损失指数、气温指数(与合同方无特定关系)

✅ 示例:利率互换合约(随SOFR浮动利率变动)

2.初始净投资少或无需初始净投资

✅ 无需投资:远期合同(如未来买入债券,签订时不付现金)

✅ 少量投资:

期货保证金(仅作保证,非支付负债)

备兑认股权证(支付金额远小于行权款)

货币互换(初始双向等额支付,净投资为零)

3.未来某一日期结算

结算方式:

特定日期(如1年期期权)

多期结算(如利率互换多次付息)

到期不行权(如价外期权失效)

四、其他说明

金融负债与权益工具:定义见本章第三节(原文未详述)

第二节、金融资产和金融负债的分类和重分类

一、金融资产分类

(一)业务模式评估

定义:企业管理金融资产以产生现金流的方式(收取合同现金流、出售或两者兼有)

评估要点:

按金融资产组合层次确定,可分拆更小组合(如抵押贷款组合分拆管理)

可采用多个业务模式(如一组收现、一组收现+出售)

基于关键管理人员决策的客观事实,考虑业绩评价、风险报酬等

排除不合理预期情形(如压力情景下的出售预期)

集团与子公司业务模式需一致

业务模式类型:

以收取合同现金流为目标

✅ 允许偶然出售(如信用恶化时出售、临近到期出售)

🔹 例:甲企业管理已减值贷款组合,通过催收实现现金流

以收取现金流和出售为目标

✅ 出售频率更高、价值更大(如管理流动性需求的金融资产组合)

🔹 例:甲银行持有金融资产组合以满足流动性和收益目标

其他模式(如交易性目的,收取现金流仅为附带活动)

(二)合同现金流量特征

核心要求:与基本借贷安排一致(特定日期现金流仅为本金+利息)

要素解析:

本金:初始公允价值,可能因提前还款变动

利息:包含时间价值、信用风险、流动性风险等对价

计价货币:以金融资产计价货币评估

例外情形:

❌ 利率“贷款市场报价利率向上浮动20%”(含杠杆,不符合)

✅ 利率“贷款市场报价利率+200基点”(符合)

(三)具体分类

以摊余成本计量

业务模式:收取合同现金流

合同条款:仅本金+利息

科目:贷款、应收账款、债权投资

🔹 例:固定利率贷款、普通债券、正常应收账款

以公允价值计量且变动计入其他综合收益

业务模式:收取现金流+出售

合同条款:仅本金+利息

科目:其他债权投资

🔹 例:管理目标为收现+出售的普通债券

以公允价值计量且变动计入当期损益

❌ 不符合前两类的金融资产

股票、基金(不符合本金+利息特征)

可转换债券、结构性存款(含衍生条款)

科目:交易性金融资产

(四)特殊规定:非交易性权益工具投资

指定条件:

非交易性(排除短期获利、衍生工具等情形)

初始确认时指定,不可撤销

会计处理:

公允价值变动计入其他综合收益,不转损益

股利收入计入当期损益(除投资成本收回部分)

终止确认时,累计利得/损失转入留存收益

❌ 例外:可回售工具、清算时交付净资产的工具不可指定

二、金融负债分类

(一)以摊余成本计量(默认分类)

❌ 排除项:

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债(交易性或指定)

不符合终止确认的金融资产转移形成的负债

财务担保合同、低于市场利率的贷款承诺

🔹 例:普通债券、长期借款

(二)公允价值选择权

指定条件(满足其一):

消除或显著减少会计错配(如金融资产与负债风险对冲)

基于风险管理策略,以公允价值为基础管理组合

限制:

一经指定,不得撤销

应用于金融工具整体,不可分拆

三、嵌入式衍生工具

(一)概念

定义:嵌入主合同的衍生工具(如可转换债券的转股权)

特征:

影响混合合同现金流,类似独立衍生工具

主合同类型:租赁合同、债务工具等

❌ 非嵌入情形:可独立转让的衍生工具(如可分离的利率互换)

(二)与主合同关系

分拆条件:

经济特征和风险与主合同不紧密相关

单独工具符合衍生工具定义

混合合同非以公允价值计量且变动计入损益

不分拆情形:

主合同为《CAS22》规范的金融资产

嵌入衍生工具不显著改变现金流(如接近摊余成本的提前还款权)

(三)会计处理

分拆处理:

主合同按对应准则处理,衍生工具单独以公允价值计量

指定处理:

混合合同整体指定为以公允价值计量且变动计入损益(简化处理)

四、金融工具重分类

(一)重分类原则

适用范围:金融资产(金融负债不得重分类)

前提:业务模式变更(需高级管理层决策,如收购/处置业务线)

❌ 不属于变更:持有意图改变、市场暂时消失、部门间转移

处理方法:未来适用法,自变更后首个报告期期初(重分类日)生效

(二)计量规则

摊余成本 → 公允价值计量

转交易性金融资产:公允价与原账面差额入当期损益

转其他综合收益:公允价与原账面差额入其他综合收益

公允价值计量(其他综合收益)→ 摊余成本

转出其他综合收益累计额,调整账面价(视同一直以摊余成本计量)

公允价值计量(当期损益)→ 摊余成本

以重分类日公允价作为新账面余额,重新确定实际利率

第三节、金融负债和权益工具的区分

一.金融负债和权益工具的区分

一、区分总体要求

核心原则:按合同条款经济实质而非法律形式分类

分类依据:金融负债/权益工具定义 + 金融资产分类规则

1.金融负债定义

(一)核心特征:合同义务导致经济利益流出

(二)具体条件(满足其一)

交付现金/金融资产 ✅

🔹 例:发行固定利息公司债券

潜在不利条件下交换金融工具 ✅

🔹 例:签出外汇期权(需按不利汇率交割)

非衍生工具:交付可变数量自身权益工具 ✅

🔹 例:承诺按未来股价交付普通股(数量可变)

衍生工具:非固定换固定结算 ✅

🔹 例:以普通股净额结算的股票期权

❌ 例外:同比例配股权/期权(固定金额换固定数量,分类为权益工具)

2.、权益工具定义

(一)核心特征:代表企业剩余权益

(二)确认条件(需同时满足)

无交付现金/金融资产义务 ✅

❌ 排除:任何合同义务导致现金流出

自身权益工具结算:固定换固定 ✅

非衍生工具:不涉及交付可变数量权益工具

衍生工具:仅以固定数量权益工具交换固定金额现金

❌ 排除:

可回售工具(特殊金融负债)

清算时按比例交付净资产的工具

3.、区分需考虑的因素

(一)合同经济实质 📜

重点:分析条款实际影响,而非名称或监管分类

🔹 例:优先股可能因赎回条款实质为金融负债

(二)工具复合特征 🔀

需拆分各组成部分:

如可转债包含负债(债券)+ 权益(转股权)成分

整体评估:即使部分条款似权益,整体可能为金融负债

二、金融负债和权益工具区分的基本原则

1. 是否存在无条件避免交付现金的义务

(1)不能无条件避免 → 金融负债

✅ 情形:

强制赎回:发行方无法避免回购自身权益工具(如持有人有权要求回购的中期票据)

🔹 例:甲公司中期票据含应急事件触发回购条款

强制付息:必须支付利息(如永续债每年强制付息)

🔹 例:年利率8%的强制付息优先股

间接义务:利率跳升等特征导致实质支付义务(如显著不利条件下选择现金结算)

❌ 例外:

自主决定股息支付(如可递延股利的优先股)

无固定期限且发行方有权递延本金(如可无限递延的永续债)

⚠️ 关键点:

义务是否由企业自主控制(如“股利推动机制”不构成义务,因可自主决定普通股股利)

能力限制(如外汇管制)不解除合同义务

(2)能够无条件避免 → 权益工具

✅ 条件:

无强制付息/赎回条款

股利支付完全自主(如例13-8中可自主决定股利的永续债)

🔹 例:无固定期限、可自主决定利息的永续债(票息递增未超市场利率,无回购义务)

(3)不影响区分的因素

❌ 排除:

历史分配情况、未来分配意向

未分配利润金额、企业盈利能力

2. 是否通过交付固定数量自身权益工具结算

(1)非衍生工具

交付可变数量 → 金融负债

例:承诺交付“100万元等值”的自身权益工具(数量随股价变动)

强制转换为可变数量普通股的优先股(转股价为市价)

交付固定数量 → 权益工具

🔹 例:发行约定固定数量换固定金额的股票期权(如“固定换固定”的配股权)

(2)衍生工具

固定换固定 → 权益工具

🔹 例:欧式看涨期权(固定价格买固定数量股票,如例13-12情形3)

非固定换固定 → 金融负债/资产

例:现金净额结算期权(例13-12情形1)

普通股净额结算期权(交付数量可变,例13-12情形2)

(3)反稀释调整的判断

✅ 符合“固定换固定”:

调整转股价以维持持有方相对权益比例(如正常股份拆分调整)

❌ 不符合:

单方面补偿持有方(如低价增发导致转股数增加)

三、以外币计价的配股权、期权或认股权证

一、一般情况

固定外币金额→记账本位币可变

不符合“固定换固定”原则

分类:金融负债

二、例外情况

条件:

按比例向所有同类别权益工具持有者发行

固定金额任何货币交换固定数量自身权益工具

仅限配股权/期权/认股权证(不可类推其他工具)

分类:权益工具

三、示例(多地上市企业配股)

配股比例:2股配1股(固定数量)

行权价:公告日股价70%(固定金额),币种与当地一致

符合例外条件:按比例发行+固定换固定

外币计价的配股权、期权或认股权证 一般情形与例外情形的对比表格:

情形 核心特征 分类结果 一般情况 - 固定外币金额对应记账本位币金额可变- 未按比例向所有同类别持有者发行- 工具类型不限于配股权 / 期权 / 认股权证 金融负债 例外情况 - 按比例发行:向所有现有同类别非衍生权益工具持有者同比例发行- 固定换固定:固定金额任何货币交换固定数量自身权益工具- 工具类型限制:仅限配股权、期权、认股权证(不可类推至可转债等其他工具) 权益工具

关键差异总结

发行范围

:例外需覆盖 所有同类别持有者 ,一般无此要求;

结算本质

:例外满足 “固定金额货币→固定数量权益工具”,一般因外币金额可变导致不满足;

工具类型

:例外仅适用于配股权、期权、认股权证,其他工具(如外币可转债)不适用。

四、或有结算条款

一、或有结算条款定义

结算方式取决于发行方与持有方均不能控制的未来不确定事项

事项类型:股价指数、利率、税法变动、财务指标、控制权变更等

二、分类原则

(一)分类为金融负债

核心条件:发行方不能无条件避免交付现金/金融资产或以其他方式结算

典型情形:

或有事项非极端罕见、显著异常且可能发生

结算义务不依赖于发行方清算

非特殊权益工具(如非可回售工具)

🔹 例13-14:控股股东变更触发优先股赎回(事项非极端罕见,不可避免支付)

🔹 例13-15:未完成IPO触发股权回购(或有事项可能发生,不可避免现金支付)

(二)分类为权益工具(需满足任一条件)

条件1:要求结算的或有事项几乎不具有可能性

特征:极端罕见、显著异常且几乎不可能发生

处理:视为不具可能性,不影响分类

条件2:仅在发行方清算时才需结算

示例:清算时按比例交付净资产的工具

条件3:属于特殊金融工具中分类为权益的可回售工具

如符合条件的可回售优先股

三、实务判断要点

义务与能力区分:

履行义务的法律程序(如减资)不解除合同义务(例13-15中回购需减资但仍属负债)

条款实质重于形式:

中止或恢复回售权(如例13-16)不改变或有结算本质,除非义务完全解除

或有事项可能性评估:

需结合行业惯例、企业历史数据等判断(如IPO失败概率非极端罕见)

四、详细示例解析

(一)例13-14:控股股东变更触发赎回

触发条件:控股股东变更(非发行方可控,非极端罕见)

分类结果:金融负债(不可避免赎回义务)

(二)例13-15:未完成IPO触发回购

原协议:

或有事项:2024年底前未完成IPO(可能发生)

分类:金融负债(确认回购义务现值)

补充协议终止回购义务后:

分类:权益工具(无条件避免支付)

(三)例13-16:中止后恢复回售权

关键:恢复条件与原触发条件一致,未实质解除义务

分类结果:继续确认为金融负债(或有事项可能性未消除)

五、核心逻辑总结

A[或有结算条款] --> B{能否无条件避免支付?}

B -->|否| C[金融负债]

B -->|是| D{是否满足权益工具条件?}

D -->|是| E[权益工具]

D -->|否| C[金融负债]

五、结算选择权

一、结算选择权定义

适用对象:存在结算选择权的衍生工具

核心特征:

发行方或持有方有权选择结算方式

结算方式包括:

现金净额结算

发行股份交换现金

其他约定方式

二、分类原则

(一)确认为金融负债或金融资产

条件:

可供选择的结算方式中至少一种表明属于金融负债/资产

发行方无法保证所有结算方式均为权益工具

判断逻辑:

只要存在一种非权益工具的结算方式,即整体分类为金融负债/资产

🔹 示例:

附有现金结算选择权的转股权

▶ 发行方有权选择支付现金(而非发行新股)

▶ 分类:衍生金融负债(因现金结算属于金融负债性质)

(二)确认为权益工具

严格条件:

所有可供选择的结算方式均表明属于权益工具

需满足“固定换固定”原则(如均以固定数量股份交换固定金额现金)

罕见情形:

仅当所有结算方式均符合权益工具定义时适用

三、实务判断要点

(一)结算方式的经济实质

重点分析每种结算方式是否满足权益工具条件:

现金结算:通常导致金融负债(因涉及交付现金义务)

股份结算:需判断是否为“固定换固定”(固定数量换固定金额)

(二)发行方选择权的影响

发行方选择结算方式的意图不影响分类,关键看合同条款的可能性:

即使发行方主观倾向于某一方式,只要存在非权益结算可能,即分类为金融负债/资产

四、示例解析(附有现金结算选择权的转股权)

(一)合同条款

持有方有权转股,发行方有权选择:

按转股价格发行新股

支付等值于转股日股价×转股数量的现金

(二)分类逻辑

现金结算选项:发行方需支付现金,构成金融负债义务

转股结算选项:若转股价格固定,可能符合权益工具条件

结论:因存在现金结算选择权,整体确认为衍生金融负债

五、核心逻辑总结

A[结算选择权衍生工具] --> B{所有结算方式均为权益工具?}

B -->|是| C[确认为权益工具]

B -->|否| D[确认为金融负债/资产]

六、合并财务报表中金融负债和权益工具的区分

一、合并报表区分原则

核心视角:从集团整体而非个别主体判断金融工具分类

关键依据:集团是否承担交付现金/金融资产的义务或其他金融负债结算义务

判断范围:需考虑集团成员与持有方的所有条款和条件(包括附加协议)

二、附加协议的影响

(一)常见附加协议类型

母公司或集团成员提供的支付担保(如股利担保)

回购承诺(如子公司无法支付时由母公司购买股份)

看跌期权(如母公司签出针对子公司股份的看跌期权)

(二)对分类的影响

个别报表 vs 合并报表:

子公司个别报表可能分类为权益工具(如子公司发行的股份)

合并报表中因附加协议需重新评估,可能分类为金融负债

逻辑链条:

附加协议→集团整体无法避免经济利益转移→分类为金融负债

三、示例解析(例13-17:母公司看跌期权)

(一)交易背景

甲公司(母公司)向乙公司少数股东签出6个月后乙公司普通股看跌期权

触发条件:6个月后乙公司股价下跌,少数股东有权要求甲公司以固定价格购入股份

(二)个别报表处理

甲公司:

看跌期权属于衍生工具,确认为衍生金融负债(因股价变动影响价值,需现金结算)

乙公司:

少数股东持有的股份为自身权益工具(个别报表不考虑母公司协议)

(三)合并报表处理

判断核心:

集团整体因看跌期权承担无条件支付现金的合同义务(股价下跌时需回购股份)

分类结果:

少数股东权益不再符合权益工具定义,应确认为金融负债

金额:回购所需支付金额的现值

四、实务判断要点

(一)集团视角的义务整合

即使子公司个别报表分类为权益工具,合并时需穿透评估集团整体义务

示例:母公司担保子公司股利支付→集团整体需确认支付义务→金融负债

(二)避免机械套用个别报表分类

附加协议可能实质性改变集团风险敞口,需关注:

义务是否由集团承担(如母公司直接承诺)

经济利益转移是否不可避免(如期权行权可能性非极端罕见)

五、核心逻辑总结

A[合并报表分类] --> B{集团整体是否承担支付义务?}

B -->|是| C[金融负债]

B -->|否| D[权益工具]

E[附加协议] --> B

七、特殊金融工具的区分

一、可回售工具

(一)定义

持有方有权回售获取现金/金融资产,或特定事件发生时自动回售

✅ 例:合作制法人可回售“权益”、开放式基金可赎回份额

(二)分类为权益工具的条件(需同时满足)

清算时按比例获净资产

净资产=扣除所有优先要求权后的剩余资产

按比例=单位金额×持有数量

类别次于所有其他工具

清算时无优先要求权,需为最次级类别

❌ 例13-18:甲公司A类股份为最次级,B类可回售股份非最次级→不分类为权益

同类工具特征相同

均具可回售特征,回购公式一致

仅含回售相关支付义务

❌ 例:可回售工具含固定股利分配义务→不适用例外

现金流基于企业损益/净资产变动

✅ 例13-19:合伙企业可回售份额满足条件→分类为权益

(三)判断注意点

优先要求权排除

含固定股利的工具非按比例获净资产→非权益

最次级类别动态评估

发行/赎回其他工具可能影响分类

仅限回售义务

含其他支付义务的工具不适用

二、发行方仅在清算时的义务工具

(一)定义

仅在清算时按比例交付净资产的工具(如封闭式基金份额)

(二)分类为权益工具的条件

清算时按比例获净资产

类别次于所有其他工具

同类工具清算义务相同

仅需清算时按比例支付特征相同,不要求存续期条款一致

(三)与可回售工具对比

共同点:清算时按比例分配、最次级

差异点:无需考虑存续期现金流、其他支付义务

三、特殊金融工具分类的其他条件

(一)排除条款

发行方不得同时有以下工具/合同:

现金流实质上基于企业损益/净资产变动(不含工具自身影响)

实质限制/固定持有方剩余回报

❌ 例:股东转移控制权和利润给非股东→工具不具权益实质

(二)非金融合同影响

正常商业条款的非金融合同(如劳动报酬、小额服务报酬)不影响分类

无法判断是否正常条款→不得分类为权益工具

四、母公司合并报表处理

(一)子公司个别报表 vs 合并报表

子公司:符合条件的可回售工具列报为权益工具

母公司合并报表:

子公司少数股东持有的特殊工具→分类为金融负债

✅ 例13-20:乙公司可回售工具在甲公司合并报表中列为金融负债

(二)逻辑依据

特殊工具的权益分类为个别报表例外,合并报表不适用

五、持有方会计处理

(一)投资方视角

特殊工具对持有方而言:

非权益工具投资

不得指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产

(二)原因

发行方分类为权益工具的特殊情形,不改变持有方投资性质

八、金融负债和权益工具之间的重分类

一、重分类原因

合同条款变化或经济环境改变导致金融工具条件变化 例:可回售工具因赎回其他工具成为最次级→重分类为权益 例:发行更次级工具导致原权益工具不再满足条件→重分类为负债

二、重分类原则

(一)权益工具→金融负债

不再满足权益工具条件(如新增更次级工具)

重分类日:新工具发行日

(二)金融负债→权益工具

完全满足权益工具条件(如赎回所有优先工具)

重分类日:原工具赎回完成日

三、可转换债券案例(例13-21)

(一)发行时处理

负债成分计量

面值200万,票面利率6%,市场利率9%

本金现值=200万×0.7721835=1544367元

利息现值=12万×2.5312917=303755元

负债成分总额=1544367+303755=1848122元

权益成分金额

发行收入-负债成分=200万-1848122=151878元

账务处理

借:银行存款 200 万

应付债券 - 利息调整 151878

贷:应付债券 - 面值 200 万

其他权益工具 151878

(二)转换前利息处理(以2x21年为例) - 财务费用=1848122×9%=166331元 - 应付利息=200万×6%=12万 - 利息调整摊销=166331-12万=46331元

借:财务费用 166331 贷:应付利息 12 万 应付债券 - 利息调整 46331

(三)转换日处理(2x22年12月31日) - 应付债券摊余成本=1848122+46331+50501=1944954元 - 转换股份=2000份×250股=50万股

借:应付债券 - 面值 200 万

贷:应付债券 - 利息调整 55046

股本 50 万

资本公积 - 股本溢价 1444954

借:其他权益工具 151878

贷:资本公积 - 股本溢价 151878

四、特殊情形处理

一)条款修订促成提前转换

- 修订后对价公允价值与原对价差额→确认为损失

(二)认股权与债权分离交易

- 认股权符合权益工具定义→确认为“其他权益工具”

- 未行权时:其他权益工具→资本公积-股本溢价

五、核心逻辑总结**

A[重分类触发] --> B{是否满足权益工具条件?}

B -->|是| C[金融负债→权益工具]

B -->|否| D[权益工具→金融负债]

E[案例处理] --> F[发行→计息→转换分步骤计量]

复合金融工具

三、永续债等类似金融工具的会计处理

一、永续债发行方会计分类

(一)到期日因素

无固定到期日且不可赎回/清算

通常表明无交付义务→分类权益工具

未规定到期日但有赎回时间

赎回时间为清算日

通常无交付义务(除非清算不可控或由持有方决定)

赎回时间非清算日且发行方可自主决定

需谨慎判断是否能无条件不行使赎回权

(二)清偿顺序因素

清算时劣后于普通债务

通常无交付义务→分类权益工具

清算时与普通债务同顺序

需审慎评估是否导致持有方预期发行方承担义务

(三)利率跳升与间接义务

可能不构成间接义务的情形

跳升次数有限+封顶利率≤同行业平均水平

跳升总幅度较小+封顶利率≤同行业平均水平

通常构成间接义务的情形

封顶利率>同行业平均水平

二、永续债持有方会计分类

(一)权益工具投资的处理

分类

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

符合条件的非交易性权益工具→指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益

(二)非权益工具投资的处理

分类

以摊余成本计量的金融资产

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

(三)现金流特征判断

需谨慎考虑永续债中包含的选择权

三、核心逻辑总结

A[永续债分类] --> B{发行方是否能无条件避免交付义务?}

B -->|是| C[权益工具]

B -->|否| D[金融负债]

E[持有方分类] --> F{是否为权益工具投资?}

F -->|是| G[按权益工具处理]

F -->|否| H[按金融资产分类]

第四节 金融工具的计量

一、金融资产和 金融负债的初始计量

一、初始计量基本原则

(一)计量基础

按公允价值计量

例外

应收账款无重大融资成分→按交易价格计量

不超过1年合同的融资成分忽略不计

(二)交易费用处理

计入当期损益

:以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产/负债

计入初始金额

:其他类金融资产/负债

二、交易费用定义

(一)可直接归属的增量费用

仅因交易发生的费用:

手续费、佣金、税费

支付给代理机构、券商等的必要支出

(二)不包括的项目

债券溢价/折价

融资费用

内部管理成本

持有成本

三、公允价值确定

(一)一般原则

通常为交易价格

例外

:对价包含非针对金融工具部分→采用估值技术

(二)估值技术应用

例:不带息长期贷款公允价值=类似工具当前市场利率折现未来现金流

(三)公允价值与交易价格差异处理

差异计入当期损益

公允价值依据活跃市场报价或仅使用可观察数据的估值技术

差异递延处理

其他方式确定公允价值时

后续根据市场参与者定价因素变动分期确认利得/损失

四、特殊项目处理

已宣告未发放的现金股利/已过付息期未收利息→单独确认为应收项目

五、核心逻辑总结

A[初始计量] --> B{按公允价值计量} B --> C{是否为FVPL?} C -->|是| D[交易费用计入损益] C -->|否| E[交易费用计入初始金额] F[公允价值与交易价格差异] --> G{是否基于活跃市场或可观察数据?} G -->|是| H[差异计入当期损益] G -->|否| I[差异递延处理]

二、金融资产的后续计量

(一)后续计量原则

分类关联:

摊余成本

公允价值计量且变动计入其他综合收益

公允价值计量且变动计入当期损益

特殊情形:

公允价值<0的金融工具→确认为负债

主合同为金融资产的混合合同→整体作为金融资产计量

(二)以摊余成本计量的金融资产

1. 实际利率法

定义:计算摊余成本及分摊利息收入/费用的方法

实际利率确定:

考虑合同条款(提前还款、期权等)

估计预期现金流(不考虑预期信用损失)

经信用调整的实际利率:

适用已发生信用减值的金融资产

考虑初始信用损失+合同条款

例外:

无法可靠估计现金流/存续期→按合同期现金流计算

2. 摊余成本

定义:初始确认金额经调整后的金额

调整因素:

扣除已偿还本金

加减初始确认金额与到期日金额的摊销累计额

扣除累计信用减值准备(金融资产适用)

浮动利率影响:

若初始金额=到期本金→利息重估通常不影响账面价值

合同修改处理:

未终止确认→重新计算账面余额(原实际利率折现)

成本/费用调整账面价值,剩余期限内摊销

利得/损失确认:

终止确认/重分类/摊销/减值时计入当期损益

子主题

(三)以公允价值进行后续计量的金融资产的会计处理

一、公允价值变动利得或损失的处理(除套期会计外)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公允价值变动利得或损失计入当期损益

利息处理:可单独确认计入投资收益或汇总反映在公允价值变动中

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

利得或损失处理:除减值损失、汇兑损益外,计入其他综合收益,直至终止确认或重分类

利息处理:按实际利率法计算,计入当期损益,且与摊余成本计量计入损益金额相等

终止确认时:其他综合收益累计利得或损失转入当期损益

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

股利处理:除投资成本收回部分外,股利收入计入当期损益

其他利得和损失(含汇兑损益):计入其他综合收益,后续不得转入当期损益

终止确认时:其他综合收益累计利得或损失转入留存收益

二、股利收入确认条件(需同时满足)

企业收取股利的权利已确立

与股利相关的经济利益很可能流入企业

股利的金额能够可靠计量

三、权益工具投资公允价值计量特殊说明

一般原则:当成本不能代表公允价值时,基于初始确认日后信息对公允价值进行估值

有限情况:近期信息不足或公允价值估计金额分布范围广,且成本代表该范围内公允价值最佳估计时,可用成本替代

处理要求:成本不能代表公允价值最佳估计时,采用恰当方法进行公允价值计量

案例

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(例13-23)

一、案例背景

甲公司购入乙公司债券

支付价款:1000万元(含交易费用)

债券面值:1250万元

票面利率:4.72%(每年利息59万元)

期限:5年(2X18.1.1-2X22.12.31)

业务模式分类:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

实际利率计算

插值法计算得出r=10%

二、账务处理

2X18年1月1日购入债券

借:其他债权投资—成本 1250万

贷:银行存款 1000万

其他债权投资—利息调整 250万

2X18年12月31日

确认实际利息收入

借:其他债权投资—应计利息 59万

其他债权投资—利息调整 41万

贷:投资收益 100万

收到利息

借:银行存款 59万

贷:其他债权投资—应计利息 59万

确认公允价值变动

借:其他债权投资—公允价值变动 159万

贷:其他综合收益—其他债权投资公允价值变动 159万

2X19年12月31日

确认实际利息收入

借:其他债权投资—应计利息 59万

其他债权投资—利息调整 45万

贷:投资收益 104万

收到利息(同2X18年)

确认公允价值变动

借:其他债权投资—公允价值变动 55万

贷:其他综合收益—其他债权投资公允价值变动 55万

2X20年12月31日

确认实际利息收入

借:其他债权投资—应计利息 59万

其他债权投资—利息调整 50万

贷:投资收益 109万

收到利息(同2X18年)

确认公允价值变动(减值)

借:其他综合收益—其他债权投资公允价值变动 100万

贷:其他债权投资—公允价值变动 100万

2X21年12月31日

确认实际利息收入

借:其他债权投资—应计利息 59万

其他债权投资—利息调整 54万

贷:投资收益 113万

收到利息(同2X18年)

确认公允价值变动(减值)

借:其他综合收益—其他债权投资公允价值变动 104万

贷:其他债权投资—公允价值变动 104万

2X22年1月20日出售债券

借:银行存款 1260万

其他综合收益—其他债权投资公允价值变动 10万

其他债权投资—利息调整 60万

贷:其他债权投资—成本 1250万

其他债权投资—公允价值变动 10万

投资收益 70万

三、关键数据汇总

摊余成本计算

2X18年初:1000万

逐年递增至2X21年末:1190万

公允价值变动

2X18年末:+159万

2X19年末:+55万

2X20年末:-100万

2X21年末:-104万

累计变动:+10万

利息调整摊销

每年摊销额:41万→45万→50万→54万

累计摊销:190万(250万-60万)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(例13-24)

一、案例背景

甲公司购入丙公司债券

支付价款:1020万(含已到期未付利息20万)

交易费用:20万

债券面值:100万

票面利率:4%(每半年付息2万)

剩余期限:2年

业务模式分类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

二、账务处理

2X21年1月2日购入债券

借:交易性金融资产—成本 100万

应收利息 20万

投资收益 20万

贷:银行存款 104万

2X21年1月5日收到利息

借:银行存款 20万

贷:应收利息 20万

2X21年6月30日

确认公允价值变动

借:交易性金融资产—公允价值变动 15万

贷:公允价值变动损益 15万

确认投资收益

借:交易性金融资产—应计利息 2万

贷:投资收益 2万

2X21年7月5日收到利息

借:银行存款 2万

贷:交易性金融资产—应计利息 2万

2X21年12月31日

确认公允价值变动(减值)

借:公允价值变动损益 5万

贷:交易性金融资产—公允价值变动 5万

确认投资收益(同6月30日)

2X22年1月5日收到利息(同2X21年7月5日)

2X22年6月20日出售债券

借:银行存款 118万

贷:交易性金融资产—成本 100万

交易性金融资产—公允价值变动 10万

投资收益 8万

三、关键数据汇总

公允价值变动

2X21年6月30日:+15万

2X21年12月31日:-5万

累计变动:+10万

投资收益

交易费用:-2万

利息收益:2万×4期=8万

处置收益:8万

累计收益:14万

情形1:指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

一、案例背景

甲公司购入乙公司股票

支付价款:1016万元(含交易费用1万元、已宣告股利15万元)

股数:200万股,占比0.5%

分类:非交易性权益工具投资(其他权益工具投资)

二、账务处理

2X21年5月6日购入

借:应收股利 15万

其他权益工具投资—成本 1001万

贷:银行存款 1016万

2X21年5月10日收股利

借:银行存款 15万

贷:应收股利 15万

2X21年6月30日(市价5.2元)

公允价值变动:200×(5.2-5.005)=39万

借:其他权益工具投资—公允价值变动 39万

贷:其他综合收益 39万

2X21年12月31日(市价5元)

公允价值变动:200×(5-5.2)=-40万

借:其他综合收益 40万

贷:其他权益工具投资—公允价值变动 40万

2X22年5月9日宣告股利

应收股利:4000万×0.5%=20万

借:应收股利 20万

贷:投资收益 20万

2X22年5月13日收股利

借:银行存款 20万

贷:应收股利 20万

2X22年5月20日出售(4.9元/股)

出售价款:200×4.9=980万

结转成本及累计变动:

借:银行存款 980万

其他权益工具投资—公允价值变动 1万(39万-40万)

利润分配—未分配利润 21万

贷:其他权益工具投资—成本 1001万

其他综合收益结转留存收益:

借:利润分配—未分配利润 1万(累计损失1万)

贷:其他综合收益 1万

盈余公积调整(10%):

借:盈余公积—法定盈余公积 0.1万

贷:利润分配—未分配利润 0.1万

三、关键数据

初始成本:1001万元(价款-已宣告股利)

累计公允价值变动:-1万元(39万-40万)

处置损益:直接计入留存收益,不影响当期利润

情形2:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

一、案例背景

甲公司购入乙公司股票

支付价款:1016万元(含已宣告股利15万元、交易费用1万元)

分类:交易性金融资产

2X21年12月31日市价:4.8元/股(与情形1差异点)

二、账务处理

2X21年5月6日购入

借:应收股利 15万

交易性金融资产—成本 1000万

投资收益 1万(交易费用)

贷:银行存款 1016万

2X21年5月10日收股利(同情形1)

2X21年6月30日(市价5.2元)

公允价值变动:200×(5.2-5)=40万

借:交易性金融资产—公允价值变动 40万

贷:公允价值变动损益 40万

2X21年12月31日(市价4.8元)

公允价值变动:200×(4.8-5.2)=-80万

借:公允价值变动损益 80万

贷:交易性金融资产—公允价值变动 80万

2X22年5月9日宣告股利(同情形1)

2X22年5月13日收股利(同情形1)

2X22年5月20日出售(4.9元/股)

出售价款:980万

结转成本及变动:

借:银行存款 980万

交易性金融资产—公允价值变动 40万(40万-80万)

贷:交易性金融资产—成本 1000万

投资收益 20万(倒挤)

三、关键数据

初始成本:1000万元(价款-已宣告股利,交易费用直接计入损益)

累计公允价值变动:-40万元(40万-80万)

处置损益:投资收益20万元(影响当期利润)

两种情形对比

一、分类与计量差异

情形1:非交易性权益工具→其他权益工具投资

公允价值变动计入其他综合收益,处置时转入留存收益

交易费用计入初始成本

情形2:交易性金融资产→公允价值变动计入当期损益

交易费用计入投资收益(当期损益)

二、损益影响差异

情形1:

股利收入计入投资收益(影响当期利润)

公允价值变动及处置均不影响当期利润

情形2:

公允价值变动通过公允价值变动损益影响当期利润

处置时投资收益直接反映损益

三、会计科目对比

三、金融负债的后续计量

一、金融负债后续计量原则

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

后续计量方式:按公允价值计量

金融资产转移相关金融负债(不符合终止确认条件或继续涉入形成)

计量依据:《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定

财务担保合同及特定贷款承诺(非指定为公允价值计量的金融负债)

计量方法:初始确认后按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量

其他金融负债(除上述三类外)

后续计量方式:按摊余成本计量

二、金融负债后续计量的会计处理

一、以公允价值计量的金融负债

公允价值变动处理

除套期会计外,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益

二、以摊余成本计量的金融负债(非套期部分)

利得或损失确认

终止确认时:计入当期损益

实际利率法摊销时:计入相关期间损益

合同修改或重新议定的处理

未终止确认但现金流变更

重新计算金融负债账面价值(按原实际利率或套期调整后利率折现现值)

相关利得或损失计入当期损益

成本或费用处理

修改合同产生的成本/费用调整修改后金融负债账面价值

在剩余期限内摊销

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(例13-26)

一、案例背景

甲公司发行短期融资券

发行日:2X21年7月1日

金额:10亿元

期限:1年

票面年利率:5.58%

分类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

二、账务处理

2X21年7月1日发行

借:银行存款 1000万

贷:交易性金融负债—本金 1000万

2X21年12月31日

确认公允价值变动(每张120元,不含利息)

借:公允价值变动损益 200万

贷:交易性金融负债—公允价值变动 200万

确认半年利息费用(1000万×5.58%×6/12=27.9万)

借:财务费用 27.9万

贷:交易性金融负债—应计利息 27.9万

2X22年6月30日到期

确认后半年利息费用(同2X21年12月31日)

借:财务费用 27.9万

贷:交易性金融负债—应计利息 27.9万

兑付本金和利息

借:交易性金融负债—本金 1000万

交易性金融负债—应计利息 55.8万

交易性金融负债—公允价值变动 200万

贷:银行存款 1055.8万

投资收益 200万

三、关键数据汇总

公允价值变动

2X21年12月31日:+200万

利息费用

2X21年下半年:27.9万

2X22年上半年:27.9万

合计:55.8万

投资收益

处置时确认:200万

以摊余成本计量的金融负债(公司债券发行案例13-27)

一、案例背景

债券发行信息

发行日:2X18年12月31日

面值:8000万元

发行价格:7755万元(折价245万元)

期限:3年

票面利率:4.5%(年付息360万元)

实际利率:5.64%

用途:建造生产线(2X19-2X20年资本化,2X21年费用化)

二、关键数据计算(表13-6)

注释:

实际利息费用:根据摊余成本 × 实际利率计算,用于资本化或费用化处理;

应付利息:按照债券面值 × 票面利率确定;

利息调整摊销:为实际利息费用与应付利息的差额,体现折价摊销过程;

利息调整余额:逐年摊销后,最终在债券到期时归零,实现面值与摊余成本的统一。

三、账务处理流程

2X18年12月31日发行债券

借:银行存款 7755万元

应付债券—利息调整 245万元

贷:应付债券—面值 8000万元

2X19年12月31日(资本化期间)

确认利息费用(实际利息=摊余成本×实际利率)

借:在建工程 437.38万元

贷:应付利息 360万元

应付债券—利息调整 77.38万元

2X20年1月10日支付利息

借:应付利息 360万元

贷:银行存款 360万元

2X20年12月31日(资本化期间)

确认利息费用(摊余成本更新后计算)

借:在建工程 441.75万元

贷:应付利息 360万元

应付债券—利息调整 81.75万元

2X21年1月10日支付利息(同2X20年)

2X21年12月31日(费用化期间)

确认利息费用(转入财务费用)

借:财务费用 445.87万元

贷:应付利息 360万元

应付债券—利息调整 85.87万元

2X22年1月10日债券到期兑付

偿还本金及最后一期利息

借:应付债券—面值 8000万元

应付利息 360万元

贷:银行存款 8360万元

四、核心要点总结

折价发行逻辑

发行价<面值,利息调整科目初始为借方(负债抵减项),后续通过实际利率法摊销至0。

资本化与费用化区分

生产线建造期间(2X19-2X20)利息计入在建工程,完工后(2X21)计入财务费用。

摊余成本计算核心

摊余成本=初始入账金额+实际利息费用-应付利息(票面利息)

每年摊销额=实际利息费用-应付利息,最终摊销总额=初始折价245万元。

科目勾稽关系

“应付债券—利息调整”科目余额随摊销逐步减少,到期时与面值对冲为0。

金融工具的减值

一、金融工具减值概述

预期信用损失法核心

以未来可能违约事件的损失期望值计量减值准备,非实际发生减值时确认

适用范围

以摊余成本计量的金融资产

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产

租赁应收款、合同资产、部分贷款承诺和财务担保合同

关键概念

预期信用损失:以违约风险为权重的信用损失加权平均值

信用损失:合同应收现金流与预期收取现金流差额的现值(含时间价值)

预计存续期:通常可靠估计,特殊情况以剩余合同期为准

二、金融工具减值的三阶段

适用前提

购买或源生时未发生信用减值的金融工具(特殊情形除外)

第一阶段:信用风险未显著增加

损失准备计量:未来12个月预期信用损失

利息收入计算:按账面余额(未扣减值准备)和实际利率

第二阶段:信用风险显著增加但未减值

损失准备计量:整个存续期预期信用损失

利息收入计算:同第一阶段(账面余额×实际利率)

第三阶段:已发生信用减值

损失准备计量:整个存续期预期信用损失

利息收入计算:按摊余成本(账面余额-减值准备)和实际利率

特殊情形:购买/源生时已减值的金融资产

损失准备:仅确认初始确认后存续期预期信用损失变动

利息收入:按摊余成本和经信用调整的实际利率

三、特殊情形

较低信用风险金融工具

可直接假定信用风险自初始确认后未显著增加(企业有选择权)

应收款项、租赁应收款和合同资产

不含重大融资成分:必须始终按存续期预期信用损失计量损失准备(无选择权)

含重大融资成分:可选择按存续期预期信用损失计量(有选择权)

其他金融资产

如其他应收款、委托贷款等,需分三阶段计量,不可简化

四、预期信用损失的计量

计量要素

无偏概率加权平均金额

货币时间价值

合理且有依据的当前及预测信息

简便方法

例:应收账款按逾期天数与固定准备率对照表计量

分组标准:地理区域、客户评级、担保物等

不同工具的信用损失确定

金融资产/租赁应收款:合同现金流与预期现金流差额的现值

未提用贷款承诺:提用情况下的现金流差额现值

财务担保合同:预计赔付额-预期收回额的现值

已减值非初始减值金融资产:账面余额与折现后预计现金流的差额

计量原则

概率加权平均,反映信用损失可能性

最长期限:面临信用风险的最长合同期限(含续约权)

五、金融工具减值的账务处理

一、减值准备的计提和转回

计提减值(预期信用损失 > 当前减值准备账面金额)

借:信用减值损失/资产减值损失

贷:贷款损失准备/债权投资减值准备/坏账准备等

适用场景:金融工具组合或单项工具预期信用损失增加

转回减值(预期信用损失 < 当前减值准备账面金额)

借:贷款损失准备/债权投资减值准备/坏账准备等

贷:信用减值损失/资产减值损失

适用场景:信用风险降低导致减值准备金额调减

二、已发生信用损失金融资产的核销和收回

核销无法收回的金融资产

批准核销时

借:贷款损失准备/坏账准备等(已计提的损失准备金额)

贷:贷款/应收账款/合同资产等(资产科目账面余额)

核销金额超过已计提准备时

借:信用减值损失(差额)

贷:贷款/应收账款/合同资产等

已核销金融资产的收回

方法一(分步处理)

恢复资产账面:借:贷款/应收账款等

贷:贷款损失准备/坏账准备等

收到款项:借:银行存款

贷:贷款/应收账款等

结转减值准备:借:贷款损失准备/坏账准备等

贷:信用减值损失

方法二(简化处理)

借:银行存款等

贷:信用减值损失(直接反映收回利得)

第五节 金融资产转移

一、金融资产终止确认的一般原则

定义:企业将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出

终止确认条件

收取该金融资产现金流量的合同权利终止(如合同到期)

该金融资产已转移且满足终止确认规定

其他导致终止确认的情形

合同实质性修改:终止确认原资产,确认新资产

核销金融资产:合理预期无法收回现金流时减记账面余额

二、金融资产终止确认的判断流程

(一)确定报告主体层面

个别报表:直接应用终止确认规定

合并报表:先合并子公司(含结构化主体),再应用规定

(二)确定适用范围(整体或部分)

适用部分终止确认的条件(满足下列之一)

仅包括特定可辨认现金流量(如利息剥离)

仅包括全部现金流量的完全成比例部分(如90%份额)

仅包括特定可辨认现金流量的完全成比例部分(如利息的90%)

不满足上述条件:适用整体终止确认

(三)判断合同权利是否终止

权利终止:终止确认资产

权利未终止:判断是否转移金融资产

(四)判断是否转移金融资产

情形1:转移收取现金流的合同权利(如票据背书、贴现)

情形2:保留权利但承担支付义务(过手安排)

需同时满足三条件:收到对等现金流才支付、禁止出售抵押资产、及时划转现金流且无重大延误

(五)分析风险和报酬转移情况

转移几乎所有风险和报酬:终止确认资产,单独确认权利义务

保留几乎所有风险和报酬:继续确认资产,收到对价确认为负债

既未转移也未保留:判断是否保留控制

(六)分析是否保留控制

未保留控制:终止确认资产

保留控制:按继续涉入程度确认资产和负债

三、金融资产转移的会计处理

(一)满足终止确认条件的处理

整体转移:终止确认资产,差额计入当期损益

金融资产整体转移形成的损益的具体计鲜公式如下: 金融资产整体转移形成的损益=因转移 收到的对价-所转移金融资产账面价值士原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得(或损失)

因转移收到的对价=因转移交易买际收到的价款+新获得金融资产的公允价值+因 转移获得的服务资产的价值-新承担金融负债的公允价值-因转移承担的服务负债的公 允价值

案例

案例背景

时间:2×22年1月1日出售债券

债券信息

发行方:乙公司

期限:10年期

甲公司持有分类:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他债权投资)

面值(取得成本):300万元

交易对手:丙公司

出售价格:311万元

2×21年12月31日公允价值:310万元(账面价值=公允价值)

终止确认判断

关键条件:出售协议约定损失由丙公司承担,甲公司转移几乎所有风险和报酬→满足终止确认条件

账务处理要素

出售日账面价值:310万元(2×21年末公允价值)

其他综合收益累计变动:10万元(310-300,持有期间公允价值上升)

出售损益计算:出售对价311万元 - 账面价值310万元 + 其他综合收益转出10万元 = 11万元(投资收益)

会计分录

出售债券

借:银行存款 3,110,000

贷:其他债权投资 3,100,000

贷:投资收益 10,000

转出其他综合收益

借:其他综合收益——公允价值变动 100,000

贷:投资收益 100,000

关键逻辑

终止确认核心:风险报酬完全转移→终止确认金融资产

损益构成:售价与账面价值差额 + 其他综合收益结转(公允价值变动实现损益)

科目对应:其他债权投资按公允价值终止确认,累计公允价值变动从权益转入损益

部分转移:分摊账面价值,差额计入当期损益

(二)继续确认被转移资产的处理

不终止确认资产,收到对价确认为负债,分别计量资产和负债

附回购协议的金融资产出售案例(例13-29)

一、案例背景

交易概况

出售日:2X23年4月1日

出售价格:20万元

回购日:2X23年7月1日

回购价格:20.175万元

主体:甲公司(金融企业)与丙公司

关键判断

附固定价格回购协议,甲公司保留国债几乎所有风险和报酬,不终止确认

按原计量方法继续核算,视为融资交易

二、账务处理流程

2X23年4月1日出售国债

借:银行存款 20万元

贷:卖出回购金融资产款 20万元

科目含义:通过“卖出回购金融资产款”核算融资负债

2X23年6月30日确认利息费用

实际利率:3.5%

利息费用计算:20万×3.5%×3/12=1750元

借:利息支出 1750元

贷:卖出回购金融资产款 1750元

逻辑:按实际利率法计提融资利息,增加负债账面金额

2X23年7月1日回购国债

负债账面余额:20万+0.175万=20.175万元

借:卖出回购金融资产款 20.175万元

贷:银行存款 20.175万元

三、关键规则强调

资产负债表列示

国债资产与“卖出回购金融资产款”负债不得抵销,需分别列示

利润表列示

国债持有收益与回购协议利息支出不得抵销,分别计入相应损益科目

会计处理核心

附回购协议且保留风险报酬的交易,本质为融资行为,通过负债科目核算而非资产出售

四、延伸要点

终止确认 vs 融资交易判断

若回购价为“公允价值+合理利息”,可能视为融资;若为“固定价格”,通常不终止确认

关键:是否转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬

(三)继续涉入被转移资产的处理

按继续涉入程度确认资产和负债,反映保留的权利和义务

通过担保方式继续涉入:按账面价值和担保金额较低者确认资产,按担保金额和担保合同公允价值确认负债

部分继续涉入:分摊账面价值,差额计入当期损益

案例

继续涉入被转移金融资产的案例(例13-30)

一、案例背景

交易概况

甲银行出售组合贷款给乙银行

贷款本金:1000万元,年利率10%,期限9年

售价:990万元,甲银行提供300万元担保

转移日贷款公允价值:1000万元(含担保公允价值100万元)

关键判断

未转移/保留几乎所有风险报酬,且乙银行无实际出售能力

甲银行保留对贷款的控制,按继续涉入程度确认资产负债

二、继续涉入的会计处理逻辑

继续涉入资产

金额:担保金额300万元(甲银行承担的最大损失限额)

继续涉入负债

金额 = 担保金额 + 担保合同公允价值

即:300万元 + 100万元 = 400万元

差额处理

出售价款990万元与贷款账面价值1000万元的差额10万元,计入投资收益

加上担保公允价值100万元,合计确认投资收益110万元(损失)

三、账务处理

转移日会计分录

借:存放中央银行款项 990万元(出售价款)

继续涉入资产 300万元(担保金额)

投资收益 110万元(倒挤差额)

贷:贷款 1000万元(贷款账面价值)

继续涉入负债 400万元(300万担保+100万担保公允价值)

四、核心规则总结

继续涉入的计量原则

继续涉入资产:以担保金额为限确认(本例300万元)

继续涉入负债:担保金额 + 担保合同公允价值(本例400万元)

损益确认

出售价款与被转移资产账面价值的差额,计入当期损益(投资收益)

报表列示

继续涉入资产与继续涉入负债不得抵销,需分别列示

五、延伸要点:继续涉入 vs 终止确认

判断核心:是否保留对被转移资产的控制

本例关键点:乙银行无实际出售能力,甲银行保留控制,故不终止确认

后续计量:甲银行需按继续涉入程度对资产负债进行后续计量,直至担保责任解除或贷款结清

第六节 套期会计

一、套期会计概述

(一)套期概述

定义:企业用金融工具管理特定风险敞口的活动

目标:反映风险管理活动对财务报告的影响

示例:商品期货套期、外币期权套期

(二)套期的分类

公允价值套期

定义:对已确认资产/负债、确定承诺的公允价值变动风险套期

影响:计入损益或其他综合收益(非交易性权益工具)

示例:利率互换、原油期货套期确定承诺

现金流量套期

定义:对现金流量变动风险(已确认资产/负债、预期交易)套期

影响:计入损益

示例:浮动利率债务套期、预期橡胶采购套期

境外经营净投资套期

定义:对境外经营净投资外汇风险套期

影响:折算差额风险管理

(三)套期会计方法

定义:将套期工具与被套期项目损益同期计入报表的方法

目的:解决常规会计处理的损益波动和会计错配

二、套期工具和被套期项目

(一)套期工具

符合条件的工具

衍生工具(签出期权除外,购入期权可作套期工具)

以公允价值计量且变动计入损益的非衍生金融资产/负债(特定金融负债除外)

外汇风险套期中的非衍生金融资产/负债外汇风险成分

对工具的指定

整体指定(例外:期权内在价值/时间价值分拆、远期合同即期/远期要素分拆、外汇基差分拆)

比例指定(不可指定时段变动部分)

组合指定(净签出期权除外)

单一套期工具对多种风险套期

示例:交叉货币利率互换套期外汇+利率风险

(二)被套期项目

符合条件的项目

已确认资产/负债、确定承诺、极可能发生的预期交易、境外经营净投资

项目组成部分

风险成分(合同明确/非明确,需可识别计量)

选定合同现金流

名义金额组成部分(比例/层级部分)

汇总风险敞口

风险敞口与衍生工具组合形成新风险敞口

项目组合

风险净敞口(需以净额为基础套期) vs. 风险总敞口

合并报表层面的特殊规定

三、套期关系评估

(一)运用套期会计的条件

合规套期工具和项目

正式指定并备书面文件(含风险管理策略、有效性评估方法)

符合套期有效性要求

经济关系(价值反向变动)

信用风险不占主导

套期比率平衡(实际数量之比)

(二)套期关系再平衡

原因:套期比率失衡导致无效,风险管理目标未变

处理:调整数量使比率重新有效,确认调整前无效部分

(三)套期关系的终止

原因:目标变化、工具到期/终止、经济关系消失、不再满足条件

处理:部分/整体终止,终止后按常规会计处理

四、确认和计量

(一)公允价值套期

套期工具损益:计入当期损益(非交易性权益工具套期计入其他综合收益)

被套期项目损益:调整账面价值(已确认项目)或确认为资产/负债(确定承诺)

示例:铜存货套期(分录见原文例13-35)

(二)现金流量套期

有效部分:计入其他综合收益(套期储备,取工具与项目变动较低者)

无效部分:计入当期损益

后续处理:预期交易形成资产/负债时转入初始金额,否则计入损益

示例:预期商品销售套期(分录见原文例13-36)

(三)境外经营净投资套期

有效部分:计入其他综合收益,处置时转入损益

无效部分:计入当期损益

五、信用风险敞口的公允价值选择权

(一)指定条件

信用风险主体一致

偿付级次一致

(二)会计处理

指定时:账面价值与公允价值差额计入损益

终止时:以终止时公允价值作为新账面价值,按原方法计量

第七节 金融工具的披露

一、金融工具一般信息披露要求

(一)指定为公允价值计量的金融资产披露

指定金融资产的性质

满足指定标准的说明(如消除会计错配)

(二)指定为公允价值计量的金融负债披露

指定金融负债的性质

初始确认指定标准

满足指定标准的说明(如风险管理策略)

信用风险变动引起的公允价值变动额

账面价值与到期应支付金额的差额

(三)非交易性权益工具投资指定披露

每项指定投资的明细

指定原因

期末公允价值

本期股利收入(区分终止确认与持有)

累计利得损失转入留存收益的金额及原因

(四)金融资产重分类披露

重分类日及业务模式变更说明

重分类前后金额及对财务报表影响

重分类日公允价值及原应确认的利得损失

(五)金融工具抵销协议披露

以表格形式列示已确认金融资产/负债总额

按规定抵销的金额

资产负债表列示净额

可执行总互抵协议的未抵销金额

抵销权条款及性质

(六)担保物相关披露

作为担保物的金融资产账面价值及条款

非现金担保物的单独列报情况

取得担保物的公允价值及使用条款

(七)复合金融工具披露

包含金融负债与权益工具成分的特征

嵌入多项衍生工具的相关特征

(八)金融负债违约情况披露

违约金融负债的本金、利息及补救措施

期末账面价值

财务报告批准前的违约处理情况

三、利润表相关信息披露

(一)公允价值计量的金融工具利得损失

分类披露指定与非指定工具的净利得/损失

指定金融负债在其他综合收益与当期损益的利得损失

(二)其他综合收益相关披露

分类为其他综合收益的金融资产当期确认及转出损益的利得损失

指定非交易性权益工具投资的股利收入及其他综合收益变动

(三)实际利率法相关披露

按实际利率法计算的利息收入/费用总额

直接计入当期损益的手续费收入/支出

(四)托管活动手续费披露

代他人持有资产或投资的手续费收入/支出

四、公允价值相关信息披露

(一)公允价值与账面价值比较

每类金融资产/负债的公允价值及与账面价值差异

抵销后金融资产/负债的公允价值披露

(二)初始确认与交易价格差异披露

非基于活跃市场报价的估值技术说明

差异期初/期末未确认金额及本期变动调节表

交易价格非公允价值最佳证据的认定依据

(三)可不披露公允价值的例外情况

账面价值与公允价值差异很小的金融工具(如短期应收/应付账款)

公允价值无法可靠计量的合同(如含相机分红特征的合同)

租赁负债

五、金融工具风险信息披露

(一)定性和定量信息

风险敞口形成原因及本期变化

风险管理目标、政策及计量方法变化

期末风险敞口汇总数据及风险集中度信息(交易对手方、地域等)

(二)信用风险披露

1. 信用风险管理实务

(1)评估信用风险显著增加的方法

(2)低信用风险金融工具的确定依据

(3)违约的界定及原因

(4)组合评估预期信用风险的方法

(5)金融资产已发生信用减值的依据

2. 预期信用损失计量相关披露

(1)输入值、假设和估值技术

(2)前瞻性信息(如宏观经济因素)的使用

(3)估计技术或假设的变更原因

3. 损失准备调节表

(1)未来12个月预期信用损失的损失准备变动

(2)整个存续期预期信用损失的损失准备变动(分类别)

(3)购买或源生已发生信用减值金融资产的变动

4. 合同现金流修改披露

(1)修改前摊余成本及修改的净利得/损失

(2)损失准备计量方法变更的金融资产账面余额

5. 担保物及信用增级披露

(1)不考虑担保物的最大信用风险敞口

(2)担保物性质、质量及对损失准备的影响

(3)持有担保物的定量信息

6. 信用风险等级披露

(1)按信用风险等级分类的金融资产账面余额

(2)贷款承诺和财务担保合同的信用风险敞口

(三)流动性风险披露

1. 到期期限分析

(1)非衍生金融负债按合同剩余期限的披露

(2)衍生金融负债按合同剩余期限的披露(如需)

(3)金融资产到期期限分析(如作为流动性管理一部分)

2. 时间段划分

(1)1个月以内、1-3个月、3个月-1年、1-5年、5年以上

(2)债权人可选择收回债权的最早时间段

3. 流动性风险敞口汇总方法

(1)现金流出早于预期或金额差异的说明

(四)市场风险披露

1. 敏感性分析

(1)各类市场风险(汇率、利率、其他价格)对损益和权益的影响

(2)分币种的汇率风险敏感性分析

(3)气候变化对市场风险的影响(如需)

2. 风险价值法等替代方法披露

(1)所用方法、参数和假设

(2)方法目的及局限性说明