导图社区 注会《经济法》第七章重要考点总结

- 87

- 0

- 0

- 举报

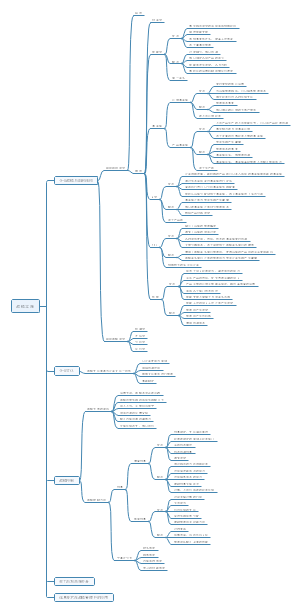

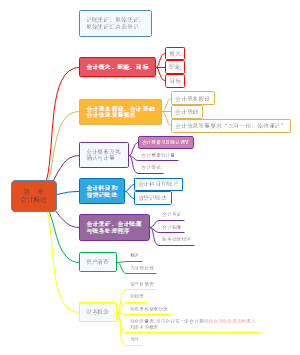

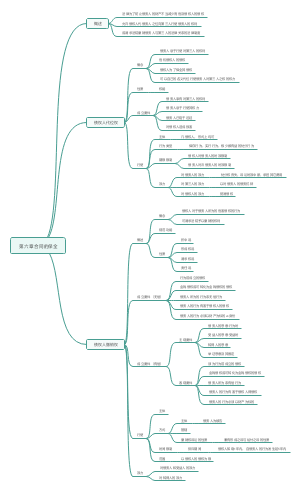

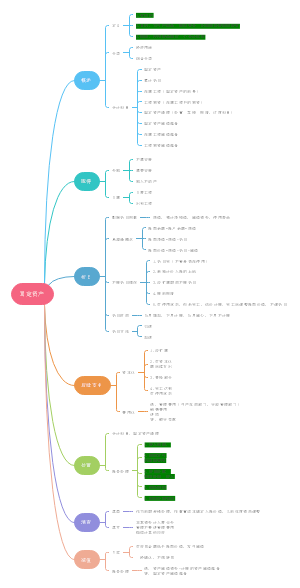

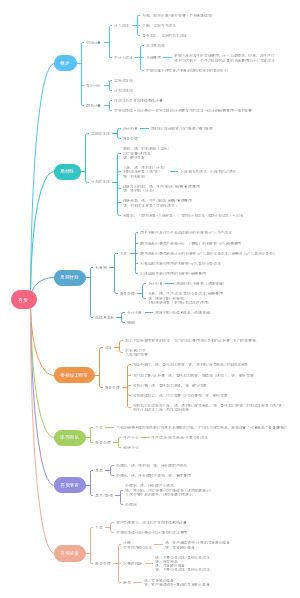

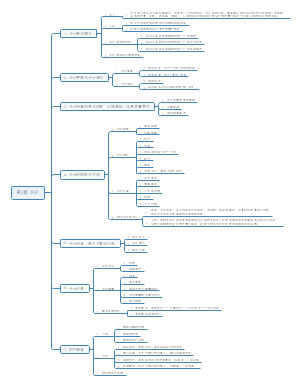

注会《经济法》第七章重要考点总结

注会《经济法》第七章重要考点总结,包括强制信息披露制度,证券、证券市场、股票发行与上市,公司债券的发行与交易,上市公司收购与重大资产重组,证券欺诈的法律责任等等,必备复习资料,值得收藏!

编辑于2022-05-02 21:38:29- 相似推荐

- 大纲

框架图

主题

注会《经济法》逐章精讲14-第七章强制信息披露制度、证券、证券市场、股票发行与上市(2022.4.18)改

考点一 强制信息披露制度

虚拟合同信息披露要求高

一、信息披露义务人

上市公司及其董事--监事--高级管理人、--股东--实际控制人 收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员,破产管理人及其成员 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

二、首次信息披露

(一)首次信息披露的内容

招股说明书、债券募集说明书+上市公告书。

(二)招股说明书

1.预披露

(1)股票发行申请文件在受理后、发行审核委员会审核前,发行人应当将招股说明书(申报稿)在中国证监会网站“预先披露”。

(申报稿)不是正式文件,不能含有价格信息,发行人不得据此发行股票。

2.招股说明书引用的财务报表和有效期

引用的财务报表

年度末、半年度末、季度末

6+3

最近一期截止日

招股说明书有效期

自公开发行前招股说明书最后一次签署之日起

6个月

签署确认意见-

1:发行人+董监高

②发行人的控股股东、实际控制人应当对招股说明书出具确认意见,并签名、盖章

三、持续信息披露

四、信息披露的事务管理

(一)上市公司控股子公司或参股公司

对”妈“产生证券及其衍生品种交易价格重大影响

履行信息披露

(二)上市公司的股东、实际控制人在信息披露中的职责

发生特定事件时,应当主动告知上市公司董事会,并配合上市公司履行信息披露义务。

【提示】特定事件,主要有持股比例出现较大变化(持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化)、同业竞争情况出现变化、拟对上市公司进行重大资产或业务重组等事项。

考点二 证券、证券市场、股票发行与上市

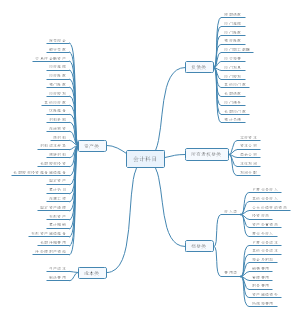

一、证券的种类

《证券法》中的“证券”----股票、债券、混合型、可转换公司债券、存托凭证。

发行和交易 股票、公司债券、存托凭证、

上市交易 政府债券、证券投资基金 份额

(3)资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法,由“国务院”依照《中华人民共和国证券法》的原则规定。

二、证券市场

三、证券发行的原则性规定

(一)注册制

国务院

公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册,任何单位和个人不得公开发行证券。

证券发行注册制的具体范围、实施步骤,由国务院规定。

【参考了解】注册制与核准制的比较

(二)公开发行的界定

公开

不特定-->200人

非公开

私募发行

是指向“少数特定”的投资者进行的证券发行。

四、股票发行——非上市公众公司

五、首次公开发行股票并上市

发行 并上市

根据《证券法》的规定,公司首次公开发行新股,应当符合下列条件:

上市公司发行新股 公开发行存托凭证

(1)具备健全且运行良好的组织机构;

(2)具有持续经营能力;

(3)最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;

(4)发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;

(5)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

(一)在主板上市的公司首次公开发行股票的条件

1.存续时间要求

已成立3年 股份和有限

2.最近三年稳定(主营)业务、人员(董监高)、实际控制人)稳定

【提示】“试点企业” 可不适用此条件

3.财务状况良无形资产好

审计

无保留意见

利润

3年内均是正数 累计超过3千万

现金流量 营业收入

2选1

现金:5千万 收入:3亿

都是3年累计

股本

发行“前”

不少于3千万

无形资产

最近一期期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%

亏损

最近一期期末不存在未弥补亏损

(二)在科创板上市的公司首次公开发行股票的条件

【提示】这里我们与主板的首发条件和发行障碍进行简要对比

1.存续时间要求

同主板

财务制度健全

同主板无保留意见

独立经

违法违规

(三)在创业板上市的公司首次公开发行股票的条件

和科创办类似

(四)首次公开发行股票的程序和承销

1.科创板注册发行程序

第一:交易所审核

(1)交易所收到注册申请文件后,5个工作日内作出是否受理的决定。注册申请文件受理后,未经中国证监会或者交易所同意,不得改动。

2.《证券法》规定的发行人、控股股东、实际控制人的责任

3.股票承销

最长不得超过90日

代销

到期“未达到”70%(发行失败)

发行人“银行同期存款利息”返还股票认购人

包销

证券公司不得预留

预先购入并留存所包销的证券

承销团

①向不特定对象发行证券聘请承销团承销的,承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

②主承销可以由证券发行人按照公平竞争的原则,通过“竞标的方式”产生,也可以由证券公司之间“协商确定”

(五)股票上市条件

1.《证券法》规定的程序

(“证券交易所”提出申请------由“证券交易所”依法审核同意----并由双方签订上市协议。

2.上交所《股票上市规则》规定的条件

发行人首次公开发行股票后申请其股票在主板上市,应当符合下列条件:

(1)股票经中国证监会核准已公开发行;

(2)具备健全且运行良好的组织机构;

(3)具有持续经营能力;

(6)公司及其控股股东、实际控制人最近3年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;

(4)公司股本总额不少于人民币5000万元;

3000+2000

(5)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;

(7)最近3个会计年度财务会计报告均被出具“无保留意见”审计报告。

六、上市公司发行新股(再融资)

(一)主板上市公司增发新股再融资,

“一般条件”

1.组织机构健全,运行良好

(1)董、监、高、最近36个月内(未)中国证监会行政处罚、 最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

(2)最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为。

2.盈利能力

12个月人员稳定、核心人员+高级

3个会计年度连续盈利

24个月内、公开发行

营业利润不存在比上年底50%

3.财务状况良好

(1)最近3年及1期吴保留意见或发行前已经消失

(2)最近3年以“现金”方式“累计”分配的利润不少于最近3年实现的“年均可分配利润”的30%。上市公司可以进行中期现金分红。

4.财务会计文件无虚假记载

上市公司不存在违反证券法律、行政法规或者规章,受到证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的行为。

5.募集资金的数额和使用符合规定

除金融类企业外,本次募集资金使用项目、不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

6.上市公司不存在特定法定障碍行为(略)

配股的条件

1.股东的界定

应当向“股权登记日”登记在册的股东配售,且配售比例应当相同

2.发行的基本条件

六项一般条件,还需满足以下条件

不超过本次配售股份前股本总额的30%;

控股股东应在股东大会召开前公开承诺认配股份数量

3)采用代销方式发行

3.配股失败

1)控股股东不履行认配股份的承诺;

(2)代销期限届满,原股东认购股票的数量“未达到拟配售数量70%”的。

发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

第三:满足上述一般条件的前提下,上市公司向不特定对象增发的条件

1)最近3个会计年度“加权平均净资产收益率”平均“不低于6%”。

(2)除金融类企业外,最近一期期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

(3)发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价“或”前1个交易日的均价。

【提示】发行价格只要高于价格较低者即可。

第四:上市公司非公开发行股票的条件

【提示】此规则完全独立,无需满足前述六项增发股票的一般条件

发行对象

锁价发行

竞价发行

锁股期限

董事会决议确定具体发行对象的合同效力

(二)科创板和创业板上市公司发行股票的条件(简要了解)

1.向不特定对象发行股票的条件

2.发行障碍(存在法定情形,不得发行股票)

违反募集资金用途

七、优先股的发行与交易

【提示】本部分我们在第六章公司法律制度中已经讲解,本章教材补充了《优先股试点管理办法》的部分条文,我在此作补充。

上市公司发行优先股条件补充

(一)积极条件

,最近三个会计年度实现的“年均可分配利润”应当不少于优先股“一年的股息”。

(2)上市公司报告期不存在重大会计违规事项。公开发行优先股,最近三年财务报表被注册会计师出具的审计报告应当为标准审计报告或带强调事项段的无保留意见的审计报告;非公开发行优先股,最近一年财务报表被注册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的,所涉及事项对公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。

(二)公开发行优先股的特别规定

上市公司“公开发行优先股”,应当符合以下情形之一:

(1)其普通股为“上证50指数”成份股;

(2)以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司;

(3)以减少注册资本为目的回购普通股的,可以公开发行优先股作为支付手段,或者在回购方案实施完毕后,可公开发行不超过回购减资总额的优先股。

中国证监会“核准公开发行优先股后”不再符合本条第(1)项情形的,上市公司仍可实施本次发行。

同时,上市公司公开发行优先股的,最近三个会计年度“应当连续盈利”。

上市公司“最近36个月内”因违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重的,“不得公开发行优先股”。

未完待续

八、股票场内交易与结算

九、股票终止上市

【归纳】交易所强制退市情形与程序

重大违法行为强制退市

财务类强制退市

最近一年不能满足财务类交易指标

交易类强制退市

不活跃、市值过低

规范类强制退市

在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,未在法定期限内披露半年度报告或者经审计的年度报告,因半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告或年度报告的真实性、准确性和完整性,信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷,公司股本总额或股权分布发生变化(*ST)

终止上市

*ST风险

继续恶化、或限期内仍未改正或消除

退市整理期

提示】不适用“主动退市”与“交易类强制退市”

十、全国股转系统的退板和转板

第七章 证券法律制度(二)——公司债券的发行与交易、上市公司收购与重组

考点三 公司债券的发行与交易

一、公司债券的一般理论

(一)发行主体

股份有限公司

有限责任公司

(二)发行公司债券的决议

股东(大)会决议。(非增资)

(三)发行方式

可以公开发行,也可以非公开发行。

证券公司承销

二、一般公司债券的发行

(一)公司债券公开发行

1.《证券法》规定的发行条件

3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息(三年均利达年息)等;

2.可转换公司债券的条件(股票+债券双条件)

公开发行债券”

“上市公司发行新股”

上市公司通过“收购本公司股份”的方式进行公司债券转换的除外。

3.《公司债券发行与交易管理办法》中规定的条件

(22年调整)资信状况符合以下标准的公开发行公司债券,专业投资者和普通投资者可以参与认购:

4.公司债券募集资金用途

债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经“债券持有人会议”作出决议。

5.(22年新增)注册程序

受理注册申请文件之日起2个月内出具审核意见。

证券交易所

链接】股票注册为3个月。

中国证监会3个月内作出同意注册或不予注册的决定。

股票注册为20个工作日。

6.公开发行公司债券的转让

可以选择的交易场所:

(1)证券交易所。

(2)全国股转系统

(二)公司债券非公开发行

1.发行对象

专业投资者发行,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式,每次发行对象不得超过200人。

有钱人玩的

2.备案

每次发行完成后“5个工作日内”向“中国证券业协会备案”。

3.公司债券募集资金用途

用于约定的用途

4.非公开发行后转让

范围限制

仅限于专业投资者范围内转让

数量限制

“同次发行”债券的专业投资者合计不得超过200人。

场所

证券交易场所

【归纳】债券的公开发行与非公开发行

三、一般公司债券持有人的权益保护

(一)公司债券的受托管理

发行人应为债券持有人聘请债券受托管理人

2.债券受托管理人的资格

2.债券受托管理人的资格

本次发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任。

中国证券业协会会员

提供担保的机构不得担任本次债券发行的受托管理人

自己

(二)债券持有人会议

“受托管理人”应当召集会议

变更协议

重大事项

提议召开会议

(三)公司债券的担保

内外部增信机制、偿债保障措施

(1)第三方担保; (2)资产抵押、质押担保; (3)商业保险; (4)限制发行人债务及对外担保规模; (5)限制发行人对外投资规模; (6)限制发行人向第三方出售或抵押主要资产; (7)设置债券回售条款。

公司债券增信机构可以成为中国证券业协会会员

四、可转换公司债券的发行与交易

不转换为股票的债券期满后“5个工作日内”办理完毕偿还债券余额本息的事项。

分离交易

【图示说明】(1)分离交易的可转换公司债券是发行人一次捆绑发行公司债券和认股权证两种交易品种,并可同时上市、分别交易的公司债券形式;(2)认股权证行权的,要向发行人上市公司交付认股款,上市公司可以此实现二次融资;(3)由于普通公司债券部分不可转为股票,因此上市公司面临到期还本付息的现金流压力,这是与一般的可转换公司债券最大区别。

(一)主板上市公司公开发行可转换公司债券

1.发行条件

上市公众公司

左非又分

发行条件

担保

提供担保的

有能力给债权人

债券存续期限

转股期限

2.可转换公司债券的转股价格

“不特定对象

不低于“募集说明书”公告日“前20个交易日”

且不得向上修正

“特定对象”

不低于“认购邀请书”发出“前20个交易日

且不得向下修正

3.发行后调整转股价格

因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的,应当同时调整转股价格。

募集说明书约定转股价格“向下修正”条款的,应当同时约定

方案

股东大会表决

出席会议2/3以上同意

持有可转债的要回避

(2)修正后

“股东大会召开日前20个交易日”该公司股票交易均价“和”前一交易日的均价。

二)科创板和创业板上市公司发行可转换债券

1)具备健全且运行良好的组织机构;

(2)“最近3年”平均可分配利润足以支付公司债券“1年的利息”;

(3)具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。

除了前述规定条件外,上市公司向不特定对象或特定对象发行可转换债券,还应当遵守上市公司向不特定对象或特定对象发行股票应符合的条件和情形。但是,按照公司债券募集办法,上市公司通过收购本公司股份的方式进行公司债券转换的除外。

【归纳】关于证券定价的阶段性总结

考点四 上市公司收购与重大资产重组

第一部分 上市公司收购

上市公司收购,是指收购人通过在证券交易所的股份转让活动持有一个上市公司的股份达到一定比例或通过证券交易所股份转让活动以外的其他合法方式控制一个上市公司的股份达到一定程度,导致其获得“或者”可能获得对该公司的“实际控制权”的行为。

第一部分 上市公司收购

(一)定义

二)拥有上市公司控制权的情形

(1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东; (2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%; (3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会“半数以上”成员选任; (4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

、长投

(三)上市公司收购人

1.一致行动人的界定

(1)投资者之间有股权控制关系;

(2)投资者受同一主体控制;

3)投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员,同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员;

(4)投资者参股另一投资者,可以对参股公司的重大决策产生重大影响;

5)银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排;

(6)投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系;

7)持有投资者30%以上股份的自然人,与投资者持有同一上市公司股份;

(8)在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,与投资者持有同一上市公司股份;

(9)持有投资者30%以上股份自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属,与投资者持有同一上市公司股份;

家族企业

2.收购人禁止收购的情形

1)收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

(2)收购人最近3年有重大违法行为或涉嫌有重大违法行为;

(3)收购人最近3年有严重的证券市场失信行为;

(4)收购人为自然人的,存在《公司法》第146条规定情形(即不得担任董监高的情形)。

二、持股权益披露

(一)通过证券交易所的交易系统收购

【提示】这是指收购人在“场内交易市场”上,通过证券交易所集中竞价交易(集合竞价或连续竞价)的方式对目标上市公司进行的收购。

1.首次披露

通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到5%时,应当在该“事实发生之日”起3日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告,在“上述期限内”不得再行买卖该上市公司的股票。但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。

5%时,

“事实发生之日”起3日内

2.后续披露

通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到5%后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例“每增加或者减少5%”,应当依照前款规定进行报告和公告,在该事实发生之日起至公告后3日内,不得再行买卖该上市公司的股票,但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。

图

3.违反上述披露义务的法律后果

违反规定买入上市公司“有表决权”的股份的,在买入后的36个月内,对该“超过规定比例部分”的股份不得行使表决权。

4.增减1%的披露义务

通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到5%后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少1%,应当在该“事实发生的次日”通知该上市公司,并予公告。

三)权益变动报告书编制类型

5%至20%

不是上市公司的第一大股东或实际控制人

简式

详

20%至30%

都详

二)通过协议方式收购的披露要求

1.首次披露

1)通过“协议转让”方式,投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有权益的股份拟“达到或者超过”一个上市公司已发行股份的“5%”时,应当在该“事实发生之日起(协议达成之日)3日内”依法履行权益披露义务。 (2)投资者及其一致行动人在“作出报告、公告前”,不得再行买卖该上市公司的股票。

2.后续披露

(1)投资者及其一致行动人拥有表决权的股份达到5%后,其拥有表决权的股份比例“每增加或者减少达到或者超过5%”的,应当依照上述规定履行报告、公告义务(T+3) 。 (2)投资者及其一致行动人在“作出报告、公告前”,不得再行买卖该上市公司的股票。

协议收购→协议收购与协议收购→场内收购的衔接

三、要约收购程序

要约收购是收购人在证券交易所的“集中竞价系统之外”,公开、直接向目标公司所有股东发出要约购买其手中持有股票的一种收购方式。 【图示说明】投资者“自愿选择”以要约方式收购上市公司股份的,可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约(简称全面要约),也可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约(简称部分要约)。除投资者自愿选择要约收购方式增持股份外,在特殊情况下,还会触发强制要约收购的义务,即投资者必须履行一轮要约收购增持程序。

要约收购

图示说明】全面要约与部分要约均为向目标公司的“全体股东”发出收购其股份的要约,区分在于全面要约是收购全部的股份,即“卖多少,买多少,照单全收”,而部分要约是收购部分股份,收购人预先确定收购股份总数,股东卖的股份数量超过该预定比例的,收购人应按照同等比例收购(每个股东那儿都买点儿,总数达到预定收购数量);股东卖的股份数量低于该预定比例的,按照卖的股份数量收购。

(一)收购人的义务

1.公告披露义务

收购人应当“编制要约收购报吿-书-----情财务顾问通知

摘要作出“提示性公告”

60日内,未公告要约收购报告书

(1)收购人自作出要约收购提示性公告起60日内,未公告要约收购报告书的,收购人应当在期满后次一个工作日通知被收购公司,并予公告;此后“每30日应当公告一次”,直至公告要约收购报告书。 (2)收购人作出要约收购提示性公告后,在“公告要约收购报告书之前”,拟自行取消收购计划的,应当公告原因;自公告之日起12个月内,该收购人“不得再次对同一上市公司”进行收购。

期满次日通知

此后“每30日应当公告一次”

做出公告

“公告要约收购报告书之前

自行取消

12个月内,该收购人“不得再次对同一上市公司”进行收购。

2.要约收购的撤销与变更

(1)收购期限。

子主题

“不得少于30日,并不得超过60日

出现竞争要约的除外

(2)撤销与变更要约的限制。

【图示说明】蜀汉公司向东吴公司全体股东发出的初始要约收购,期限假设为1月1日至2月15日。在要约收购期限届满前15日内(2月1日以后),蜀汉公司不得变更要约收购报告书的内容。若曹魏公司同时攻打东吴发出要约收购,称为“竞争要约”,此时,蜀汉公司可在初始要约收购期限届满前15日内变更收购条件。假设曹魏公司在1月30日发出竞争收购要约,则蜀汉公司可在2月1日至2月15日的期间中变更初始要约收购的条件,但应延长要约收购期限。假设蜀汉公司在2月10日变更了收购价格,则应从2月10日后将要约期延长不少于15日,但期满日不能超过曹魏公司的竞争要约收购期限。

“承诺期限内”

“不得撤销

“届满前15日内

不得变更

出现竞争要约”的除外

③出现竞争要约时

发出初始要约的收购人变更收购要约距初始要约收购期限届满不足15日的,应当延长收购期限,延长后的要约期应当不少于15日,不得超过最后一个竞争要约的期满日,并按规定比例追加履约保证金;以证券支付收购价款的,应当追加相应数量的证券,交由证券登记结算机构保管。

延长不少日---不得超过期满日

发出竞争要约的收购人

最迟不得晚于初始要约收购期限届满前15日发出要约收购的提示性公告,并根据有关规定履行报告、公告义务。

(3)变更要约收购条件的,三禁止:

不得“降价、减量、缩期限”

3.关于要约收购的价格

(1)收购价格。

①禁止低于以下所述的价格。 要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的“最高”价格。 ②低于以下所述价格的,聘请的财务顾问应作特别说明。 要约价格低于提示性公告前“30个交易日”该种股票的每日加权平均价格的“算术平均值”的,收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析,说明是否存在股票被操纵、要约价格是否合理等情况。

(2)收购条件

①收购要约提出的各项收购条件,应当平等适用于被收购公司的所有股东。 ②上市公司发行不同种类股份的,收购人可以针对不同种类股份提出不同的收购条件。

4.收购人股票买卖的禁止

(1)收购人作出公告后至收购期限届满前,“不得卖出”被收购公司的股票。 (2)不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

5.与上市公司收购有关的锁股期

在“收购行为完成后”的“18个月内”不得转让

收购人在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外

(二)被收购公司董事会的义务

董监高

忠实义务和勤勉义务

(三)被收购公司全体股东

1.预受要约(准备卖给收购人)

在收购期限内,股东“预受”只是同意接受要约的初步意思表示,但并不构成承诺。

2.撤回预受(不卖了)

在要约收购期限届满“3个交易日前”,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续。

3.卖出限制

预受要约的股票在要约收购期间,如果股东“未撤回”预受,则不得转让。

(四)要约收购期限届满

行使

1.部分要约中股东出售数量超过预定收购比例

收购人应按“同等比例收购”预收要约

2.报告义务

收购后

15日内

3.股权分布不符合上市要求

收购期限届满,被收购公司股权分布不符合证券交易所规定的上市交易要求,该上市公司的股票由证券交易所依法终止上市交易。在收购行为完成前,其余仍持有被收购公司股票的股东,有权在收购报告书规定的合理期限内向收购人以收购要约的同等条件出售其股票,收购人应当收购。

四、强制要约制度

(一)强制要约收购的情形

情形一:兵临城下(一个强制)

全面部分邀约

1.证券交易所交易方式收购

“有表决权”股份达到“30%”时

2.协议收购

协议方式

30%时

情形二:大哥被招安(两个强制+符合规定免除)

全面要约。

1.证券交易所交易方式收购

(1)协议收购方式

【示例】“白衣骑士”拯救上市公司,即上市公司面临严重财务困难,某个收购人协议收购大股东持有上市公司股份35%,其提出了挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准,且收购人承诺 3 年内不转让其在该公司中所拥有的权益。该协议收购一次购买35%的股份,可以履行协议,不用履行全面要约收购义务。

超过30%

情形三:间接收购(两个强制+符合规定免除)

收购人虽不是上市公司的股东,但通过“投资关系、协议、其他安排”而获得对上市公司的控制权。(注:非直接收购上市公司股份)

份5%,未超过30%的,应当按照规定作权益预警披露。

3.强制要约收购

30%的全面要约。

免于发出全面要约。

证监会的规定

在30日内

减持到30%或者30%以下。

(二)免除发出要约的情形

收购人免于以要约方式增持

投资者可以免于发出要约

五、特殊类型收购

(一)协议收购

收购人和被收购公司的控股股东之间通过协议转让股权的方式完成控制权转移。

2.过渡期安排

“签订”----过渡期------“股份完成过户”

1:过渡期内--收购人不得--改选董事会---有理由---来自收购人懂事不得超1/3

2:过度期---被收方---不得为收购人担保

3;过度期---被收购方---不得公开发行---不得重大购买、出售、投资、和收购人交易、---但收购人为了救危机/困难公司外

(二)管理层收购

1.收购主体

董监高。法人-其他组织取得本公司控制权

(挪用公司资金等八项不得从事的行为),或者最近3年有证券市场不良诚信记录的,不得收购本公司。

2.决议

(三)间接收购

前面已述及

第二部分 上市公司重大资产重组

一、上市公司重大资产重组的界定

(一)概念

重大资产重组行为,是指上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例,导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。 【提示】上市公司按照发行证券文件披露的募集资金用途,使用募集资金购买资产、对外投资的行为,不适用《重组办法》。

(二)普通重大资产重组界定标准

二、普通重大资产重组的行为要求

三、发行股份购买资产

为了防止当事人规避监管,特定对象以现金或者资产认购上市公司发行的股份后,上市公司用同一次发行所募集的资金向该特定对象购买资产的,“视同上市公司发行股份购买资产”。

图

【思考】发行股份对重组方(甲上市公司)会造成何种影响?

(一)发行股份购买资产特定要求

(二)行业整合的目的

(1)目的。

促进行业整合、转型升级

(2)前提。

控制权不发生变更。

(3)手段

新发行股份,向控股股东、实际控制人或其控制的关联人之外的特定对象发行。

(4)没有显著协同效应的处理

所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的,应当充分说明并披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式,以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

(三)价格要求

不得低于市场参考价的90%。

价格参考

董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一

(四)锁定期

36个月

①特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人; ②特定对象通过认购本次发行股份取得上市公司的实际控制权 ; ③特定对象取得本次发行的股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月

12个月

其他情形

四、借壳上市(特殊重大资产重组)

(一)界定

判断一项上市公司资产重组交易是否界定为借壳上市,其基本公式是: 借壳上市=控制权转移+收购人及其关联人向上市公司注入资产+注入资产满足至少一项定量或定性指标

子主题

上市公司自控制权发生变更之日起“36个月内”,向收购人及其关联人购买资产。 【提示】借壳方取得控制权后超过3年,即便购买资产满足五项指标条件的,也不构成借壳上市。

1.定量指标

都是100%

资产总额

营业收入

资产净额

为购买资产发行的股份

董事会决议前一个交易日

2.定性指标

虽未满足定量标准主营业务发生根本变化

【归纳】上市公司向收购人及其关联人购买资产

(二)借壳上市要求

同时符合以下要求:

同时符合以下要求: (1)符合普通重大资产重组的披露要求; (2)发行股份购买资产时,符合上市公司发行股份购买资产的规定; (3)(与IPO等同)上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司,且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的其他发行条件; (4)上市公司及其规定范围以内的控股股东与实际控制人不存在“涉嫌犯罪、违法违规、重大失信”等法定障碍。

(三)借壳上市的股份锁定期

列

【图示说明】构成借壳上市的情况下,控股股东A剩余持有的上市公司股份500万股在36个月内不得转让。重组方B受让的4500万股在36个月内不得转让。重组方C临时突击入股,获得的上市公司增发的300万股在24个月内不得转让。

【归纳1】上市公司重大资产重组监管要求

【归纳2】关于证券定价的总结

【归纳3】关于股票转让锁定期限

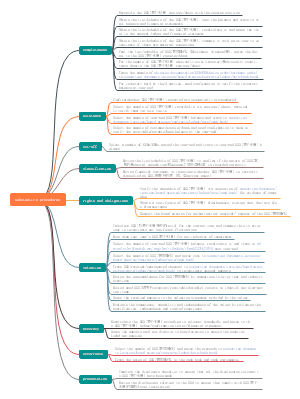

考点五 证券欺诈的法律责任

一、投资者保护制度

(一)区分普通投资者与专业投资者

专业投资者的标准由国务院证券监督管理机构规定

(二)投资者保护机构

“一体两翼”

1.股东权利代为行使征集制度

(1)征集人。

(2)禁止有偿征集投票权。

2.普通投资者与证券公司纠纷

(1)调解机构。

(2)强制调解。

(3)损害赔偿。

证券公司不能证明的,应当承担相应的赔偿责任。

3.先行赔付

委托投资者保护机构

可以先行赔偿

可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

4.证券支持诉讼

可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼

5.特别代表人诉讼

受“50名以上”投资者委托,可以作为代表人参加诉讼。

6.股东派生诉讼

董监高+控东造成损失

投资者保护机构持有该公司股份的,可以为“公司的利益”以“自己的名义”向人民法院提起诉讼,持股比例和持股期限不受《中华人民共和国公司法》规定的限制。

【归纳】投资者保护机构的职责

二、虚假陈述行为

(一)界定和分类

1.主体

法定信息披露义务人,主要包括发行人或上市公司、发行人或上市公司的董事、监事、高级管理人员、承销商、保荐人、专业服务机构等。 【提示】不包括非法定信息披露义务人,即没有法定披露义务的,即便不披露或造谣传谣,也不属于虚假陈述行为,而属于其他的证券违法行为,适用法律的其他规定。

2.信息披露的类型和阶段

对证券发行或者交易过程中,需披露的各项文件、说明、公告。包括招股说明书、公司债券募集办法、上市公告书、公司定期报告、临时报告、审计报告、法律意见书、资产评估报告等。

3.虚假陈述行为类型

虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、未按照规定披露信息。

4.后果

信息披露义务人的虚假陈述行为,可能会承担行政责任、民事责任或刑事责任。

(二)虚假陈述的行政责任

1.责任类型简述

2.行政责任的认定

(1)行政责任划分

发行人、上市公司

内部

外部

(2)行政处罚的从轻、从重、免除

从轻

从重 处罚

不处罚

(3)不得“单独”作为不予处罚的认定理由

①不直接从事经营管理; ②能力不足、无相关职业背景; ③任职时间短、不了解情况; ④相信专业机构或者专业人员出具的意见和报告; ⑤受到股东、实际控制人控制或者其他外部干预。

(三)(22年重大调整)虚假陈述行为的民事责任

信息披露义务人主观要件涉及内容:

1.民事责任承担主体

信息披露义务人未按照规定披露信息,或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担“连带赔偿”责任,但是能够证明自己没有过错的除外

2.民事责任承担类型的划分

子主题

注意以下几项2022年新增司法解释规定

(1)承担连带责任的当事人之间的责任分担与追偿,按照民法典第一百七十八条的规定处理(连带之债的规定)。 (2)控股股东、实际控制人组织、指使发行人实施虚假陈述,发行人在承担赔偿责任后要求该控股股东、实际控制人赔偿实际支付的赔偿款、合理的律师费、诉讼费用等损失的,人民法院应当予以支持。 (3)保荐机构、承销机构等责任主体不得以存在约定为由,请求发行人或者其控股股东、实际控制人补偿其因虚假陈述所承担的赔偿责任。 【提示】这种补偿约定本质上是将证券公司应承担的民事责任不当“转嫁”给全部投资者

3.不同责任主体的主观归责原则

过错推定责任中的过错界定

内部人主张无过错

独立董事、外部监事和职工监事

保荐机构、承销机构等机构及其直接责任人员

会计师事务所

信息披露义务人客观要件涉及内容

1.无前置程序

虚假陈述民事诉讼的受理不再以行政处罚和生效刑事判决为前提;提起虚假陈述民事诉讼的原告应承担证明被告存在侵权行为的举证责任。

2.虚假陈述侵权行为的重大性认定

(1)虚假陈述的内容属于证券法规定的重大事件; (2)虚假陈述的内容属于监管部门制定的规章和规范性文件中要求披露的重大事件或者重要事项; (3)虚假陈述的实施、揭露或者更正导致相关证券的交易价格“或者”交易量产生明显的变化。

3.预测性信息“安全港”规则

1)信息披露文件未对影响该预测实现的重要因素进行充分风险提示的; (2)预测性信息所依据的基本假设、选用的会计政策等编制基础明显不合理的; (3)预测性信息所依据的前提发生重大变化时,未及时履行更正义务的。

投资者基于信赖而从事交易,即交易因果关系推定的内容:

1.两类关键时间点

【归纳】实施日、揭露日和更正日的确定

2.原告与被告的举证

(1)原告投资者举证:

1)原告投资者举证: ①信息披露义务人实施了虚假陈述; ②原告交易的是与虚假陈述直接关联的证券; ③原告在虚假陈述实施日之后、揭露日或更正日之前实施了相应的交易行为,即在诱多型虚假陈述中买入了相关证券,或者在诱空型虚假陈述中卖出了相关证券。

(2)被告信息披露义务人举证:

①原告的交易行为发生在虚假陈述实施前,或者是在揭露或更正之后; ②原告在交易时知道或者应当知道存在虚假陈述,或者虚假陈述已经被证券市场广泛知悉; ③原告的交易行为是受到虚假陈述实施后发生的上市公司的收购、重大资产重组等其他重大事件的影响; ④原告的交易行为构成内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为的。

投资者损失及损失因果关系的证明:

1.基准日和基准价格的概念

揭露或者更正后,

损失范围内

基准日期间

每个交易日收盘价的平均价格

2.基准日确定方式

3.损失金额的认定

买入

基准日之前卖出

买入股票的平均价格与卖出股票的平均价格之间的差额x卖出股数

基准日之前未卖出

买入股票的平均价格与基准价格之间的差额x未卖出股数

卖出

之前买回的股票

买回股票的平均价格与卖出股票的平均价格之间的差额*卖回股数

之前未买回的股票

基准价格与卖出股票的平均价格之间的差额,x未买回的股票数量

包括投资差额损失部分的佣金和印花税

(四)虚假陈述民事诉讼的诉讼方式

三、内幕交易行为

利用内幕信息

(1)利用自己掌握的内幕信息买卖证券; (2)“建议他人”买卖证券; (3)将内幕信息泄露给他人,接受内幕信息的人依此买卖证券。

(二)内幕信息的范围

1.内幕信息的敏感期

“产生至公开”之间

2.内幕信息的范围

证券交易活动中,涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,为内幕信息。

(三)内幕信息知情人员

董监高

5%以上股份

董监高+控制

与证券发行收购有关的人员

(四)非法获取证券内幕信息的人员

“非法获取”

2.相关交易行为明显异常

从“时间吻合”程度、交易背离程度和利益关联程度等方面予以认定(八类)。 一般而言,内幕信息知情人在内幕信息敏感期内买卖与内幕信息相吻合的证券,又无法给出合理理由的,构成内幕交易。

(五)不构成“内幕交易罪”的情况

持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织收购该上市公司的;

事先订立的书面合同、指令、计划

已被他人披露的信息进行

其他正当理由或正当信息来源

(六)责任推定

可以推定为内幕交易的

合理说明或者提供证据排除

(七)短线交易

1.限制的主体

(1)适用的公司类型。

①上市公司;

全国股转系统

(2)限制的主体范围。

董监高+“5%以上”的股东(配偶、父母、子女)

(3)买卖的证券类型

“股权性质或股票

(4)除外情形。

证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

2.短线交易的时间认定和后果

买入卖出6个月内的、、“所得收益”归“该公司”所有,公司“董事会”应当收回其所得收益。

(3)董事会不尽责的处理。

②负有责任的董事依法“承担连带责任”

(八)利用未公开信息交易(老鼠仓)

利用因职务便利获取的“内幕信息以外的其他未公开的信息”

【归纳】操纵市场行为的种类