导图社区 经济性基础

- 103

- 7

- 3

- 举报

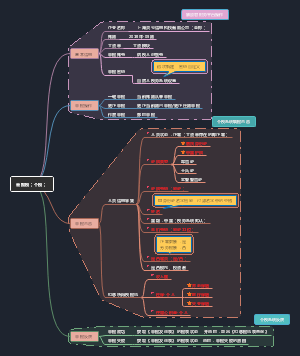

经济性基础

经济性基础:包含市场结构的划分,完全竞争市场,生产者或消费者是价格的接受者,而不是决定着,买卖双方对市场信息都有充分了解等等

编辑于2022-09-06 15:58:33- 相似推荐

- 大纲

经济学基础

社会主义基本经济制度

社会主义基本经济制度的内涵

市场需求、供给与均衡价格

需求及其影响因素

需求

在一定时间内和一定价格条件下,消费者愿意而且能够购买的数量

构成要素:购买欲望、支付能力

需求曲线

需求规律:一般情况下,需求和价格反向变化

影响因素

产品价格(最重要):不会导致曲线移动

价格以外的因素:会导致曲线移动 (需求增加→曲线右移、需求减少→曲线左移)

消费者收入:增加,曲线右移

消费者偏好:增强,曲线右移

消费者预期:价格上升,曲线右移

替代品价格:上升,曲线右移

互补品价格:上升,曲线左移

市场需求:所有消费者需求的总和

供给及其影响因素

供给:在某一时间内和一定价格水平下,生产者愿意并可能提供的数量

供给曲线

供给规律:供给量与价格正向变化

影响因素

产品价格:不会导致曲线移动

价格以外的因素:会导致曲线移动 (供给增加→曲线右移,供给减少→曲线左移)

生产成本:上升,曲线左移

生产技术:进步,曲线右移

生产者预期

替代品价格

互补品价格

市场供给:所有生产者供给的总和

均衡价格

供求相抵时的价格

政府干预:最高限价

价格涨幅过大,影响基本生活或正常生产

最高限价<均衡价格

刺激消费、限制生产→市场短缺

黑市交易、变相涨价、政府配给

保护措施:行政措施或分配措施

适用:短期调节、局部应用

政府干预:最低限价(保护价格、支持价格)

价格降幅过大,生产者收入少,影响正常生产

最低限价>均衡价格

刺激生产、限制消费→市场过剩

黑市交易、变相降价、政府采购等)

保护措施:行政措施、政府采购和储备系统

适用:少数农产品

需求价格弹性

需求价格弹性系数E=需求量的相对变动/价格的相对变动

计算公式

点弹性:某一点上的弹性

适用于价格和需求量变动小的场合

弧弹性

适用于价格和需求量变动大的场合

影响因素

替代品的数量和相近程度:替代品多,E大

商品的重要性:生活必需品,E小

商品用途的多少:用途多,E大

时间:时间长,E大

与总销售收入的关系(薄利多销)

其他弹性

需求交叉弹性E=一种商品需求量的相对变动/另一种商品结构的相对变动

替代品:E>0,替代品价格↑时本品需求量↑

互补品:E<0,互补品价格↑时本品需求量↓

需求收入弹性E=需求量的相对变动/消费者收入的相对变动

高档品E>1、必需品0<E<1、低档品E<0

供给品价格弹性E=供给量的相对变动/价格的相对变动

影响因素:时间(首要)、生产周期和自然条件、投入品替代性大小和相似程度

消费者行为分析

效用理论

经纪人假设:消费者是追求效用最大化和理性的

效用:消费者的满足程度、没有客观评价的标准

两种理论

基数效用论:用边际效用理论分析

序数效用论:用无差异曲线和预算约束线分析

无差异曲线:表示消费者的偏好

预算约束线:表示消费者对商品或服务的支付能力的限制

二者的区别在于是否可以直接度量效用

总效用

消费者在一定时期内,从商品或服务的消费中得到的满足程度的总和

取决于消费数量的大小:消费量↑,总效用↑

边际效用=△总效用/△消费量

增加一个单位的消费所带来的满足程度的增加

它是总效用函数曲线的斜率

边际效用递减规律

一定时间内,随着消费某种商品数量的不断增加,消费者从中得到的总效用增加,但是以递减的速度增加

无差异曲线

消费者偏好的基本假定:完备性、可传递性、消费者总是偏好于多

消费者对曲线上各个点的偏好程度相同

特征

离原点越远的曲线,消费者的偏好程度越高

偏好的可传递性决定任意两条曲线都不能相交

曲线从左向右下倾斜,凸向原点,斜率为负

商品的边际替代率

效用水平不变,消费者增加单位某商品时必须放弃的另一种商品的数量

商品边际替代率递减规律

随着一种商品消费量的逐渐增加,消费者为获得该商品的额外消费而愿意放弃另一种商品的数量会越来越少

决定了无差异曲线的斜率为负且绝对值递减,即凸向原点

预算约束线

定义:在收入和价格给定的条件下,消费者的全部收入能够购买到的两种商品的各种组合

斜率大小表明再不改变总支出数量的前提下,两种商品可以互相替代的比率

消费者预算可行集(预算空间)

预算现本身及其左下方的区域,决策时可选

变动因素

消费者收入变动:

收入增加→预算线向右平移

收入减少→预算线向左平移

相对价格变动

价格上升的商品,截距缩小

价格下降的商品,截距扩大

价格同比例同方向变化→预算线平移

消费者均衡与需求曲线

消费者效用最大化的均衡条件:商品边际替代率=商品的价格之比

消费者均衡实现的前提条件:偏好不变、收入不变、价格不变

需求曲线由价格-消费曲线推导得出,向右下方倾斜

替代效应:实际收入不变、价格便或导致相对价格变化,进而导致其需求量变化

收入效应:名义收入不变,价格变化导致实际收入变化,继而导致其需求量变化

生产和成本理论

企业形成理论

一般假设生产者或企业的目标是追求利润最大化

经纪人假设的具体化

并非唯一动机

交易费用

签订契约时交易双方面临偶然因素可能带来的损失

签订、监督和执行契约时所花费的成本

交易方式(协调生产和配置资源)

企业外部的市场交易:市场机制

企业内部的市场交易:企业

大大减少了需要签订的契约数量

使一部分市场交易内部化,消除或降低一部分交易费用

二者的交易费用不同:信息的不完全性

企业为了节约市场交易费用或交易成本而产生

本质:作为市场机制或价格机制的替代物

生产函数

定义:一定时期内,在技术不变的情况下,生产中投入的各种生产要素和最大产量之间的函数关系

生产要素:劳动、资本、土地、企业家才能等

一般假设在生产过程中可以互相替代

长期:各种投入要素都可变

短期:某种或几种要素不可变

一种可变要素的生产函数(短期生产函数)

假设只有一种投入(劳动)可以改变

规模报酬(规模收益)

其他条件不变的情况下,企业内部各种生产要素按照相同比例变化时带来的产量变化

企业的生产规模变化与所引起的产量变化之间的关系

研究的是长期生产决策问题

类型:规模报酬不变、规模报酬递增、规模报酬递减

一般规律:递增→不变→递减

生产曲线

总产量:生产出来的用实物单位衡量的产出总量

平均产量=总产量/总投入

边际产量=△总产量/△总投入

总产量达到最大值时,可变要素投入的边际产量为0

边际产量大于平均产量,平均产量递增

确定边际产量的图形,就可以得到总产量和平均产量的图形

边际产量递减规律(边际报酬递减规律)

在技术水平和其他投入保持不变的条件下,连续追加一种生产要素的投入量,总是存在着一个临界点

在临界点之前,边际产量递增

超过临界点之后,边际产量将出现递减的趋势,直到出现负值

成本的概念

机会成本:当一种生产要素被用于生产某种产品时所放弃的使用相同生产要素在其他生产用途中所得到的最高收入

生产成本(总成本)

显成本:企业购买或租用生产要素所实际支付的货币支出

隐成本:企业自己拥有并使用的资源总价(一种机会成本)

利润

经济利润=总收益-总成本

正常利润:对企业家才能的报酬

隐成本、生产成本的一部分

经济利润不包括正产利润

短期总成本

固定成本

短期内不对产量增减而变动的成本

例如:厂房和设备的折旧,管理人员工作费用等

可变成本

随产量变动而变动的成本

例如:原材料、燃料和动力、生产工人工资费用等

子主题

边际成本=总成本的增加额/总产量的增加额

增加一单位产量时总成本的增加额

短期成本曲线

总固定成本曲线:平行于横轴的一条直线

总可变成本曲线:从原点开始,随产量的增加而逐步上升

总成本曲线

从纵轴一个截点开始,随产量的增加而逐步上升

截点为产量=0时,总成本=固定成本的点

总成本曲线和总可变成本曲线变动规律一致

平均固定成本曲线:随产量的增加而递减,逐渐向横轴接近

平均可变成本曲线和平均总成本曲线

随产量增加而下降,达到对应最低点后随产量增加而上升,具有U型特征

边际成本=平均总成本时,平均总成本处于最低点

边际成本曲线更早到达最低点

市场结构理论

市场结构的划分

标准:市场的竞争程度或垄断程度

依据

生产者数目

各企业产品的差别程度

进入障碍的大小

类型

完全竞争市场

垄断竞争市场

寡头垄断市场

完全垄断市场

完全竞争市场

特征

生产者、消费者数量很多

生产者规模小

生产者或消费者是价格的接受者,而不是决定着

产品同质化,无差别

企业同质化,无差别

企业自有进出市场

买卖双方对市场信息都有充分了解

需求曲线

整个行业:右下方倾斜

个别行业:平行于横轴的水平线

企业的平均收益、边际收益和需求曲线是同一条曲线

产量决策原则

长期与短期均为边际成本=边际收益

完全垄断市场

形成条件

政府垄断

对某些特殊原材料的单独控制

对某些产品的专利权

自然垄断(与规模经济密切相关)

一家企业以低于两个或更多企业的成本为整个市场供给一种产品

特征

生产者只有一个,控制本行业的全部供给

产品是没有合适替代品的独特性产品

其他企业进入非常困难

需求曲线

向右下方倾斜,斜率为负

企业需求曲线和行业需求曲线相同

收益曲线

平均收益曲线与需求曲线完全重合

平均收益=单位产品价格

边际收益曲线位于需求曲线和平均收益曲线的下方

边际收益≠单位产品价格或平均收益

产量决策原则:边际成本=边际收益

价格歧视(差别定价)

一级:每个产品→消费者愿意支付的最高价格

二级:不同批量的产品→价格不同

三级:不同需求价格弹性的消费者→价格不同

条件

必须有可能根据不同的需求价格弹性划分出两组或以上的不同购买者

市场必须能有效隔离,同一产品不能再不同市场之间流动

原则:不同市场的边际收益相等且等于边际成本

垄断竞争市场

特征

生产者、消费者数量很多

生产者对价格有一定控制,不是完全的价格接受者

产品具有差别性(与完全竞争市场的主要区别)

进出市场较容易

产量决策原则:边际成本=边际收益

短期:企业的行为与完全垄断市场的企业相似

长期:竞争会使有差别的产品价格下降

不存在供给曲线

企业的需求曲线

向右下方倾斜

比完全垄断企业的需求曲线更平坦

与完全竞争企业的需求曲线更接近

主观(预期)需求曲线:一个企业改变价格而其它企业的价格保持不变(需求弹性更大,更平坦)

市场份额(实际)需求曲线:一个企业改变价格而其它企业同时使价格发生相同变化

寡头垄断市场

特征

一个行业中只有很少几个企业进行生产

生产的产品有一定差别或完全无差别

对价格有较大程度的控制

其它企业进入比较困难

协议价格制

共同维持协议价格,使行业净收益最大

限制各生产者的产量,使行业边际收益=行业边际成本

存在问题

联盟企业对利润的争夺导致联盟破裂

影响行业竞争,受到反垄断法严格禁止

价格领袖制

行业中某一占支配地位的企业率先确定价格,其他企业参照这个价格来制定和调整本企业产品的价格

生产要素市场理论

生产者使用生产要素的原则

生产者对生产要素的需求:引致需求(派生需求)、联合需求(复合需求)

原则:边际要素成本=边际收益产品

边际物质产品(边际产量):增加单位要素的投入带来的产量增加

边际要素成本=边际物质产品*边际成本,增加单位要素的投入带来的成本增量

边际收益产品=边际物质产品*边际收益,增加单位要素的投入带来的收益增量

生产要素的供求曲线

完全竞争生产者

要素供给曲线:水平线,与边际要素成本曲线、平均要素成本曲线重合

要素需求曲线:向右下倾斜,与边际收益产品曲线、边际产品价值曲线重合

土地供给曲线:垂直(平行于价格轴)

资本供给曲线:短期→垂直,长期→后弯

劳动供给曲线:后弯

原因(劳动和闲暇互补)

替代效应:工资增加,用劳动代替闲暇,劳动供给增加

收入效应:工资增加,更加富有而追求闲暇,劳动供给减少

工资低收入少:替代效应>收入效应,劳动供给增加

工资高收入多:替代效应<收入效应,劳动供给减少

原则:劳动的边际效用=闲暇的边际效用

市场失灵和政府干预

资源最优配置

一般均衡(瓦尔拉斯均衡)

整个经济的价格体系恰好使所有的商品供求都相等

经济处于一般均衡状态时,资源便实现最优配置

资源实现最优配置的标准

帕累托最优状态(经济效率)

不存在帕累托改进的状态

帕累托改进:重新配置资源,使至少一人福利水平提高,而其他人福利水平不下降

达到帕累托最优的条件

经济主体是完全理性的

信息是完全的

市场是完全竞争的

经济主体的行为不存在外部影响

市场失灵

市场机制不能充分发挥作用导致资源配置缺乏效率或资源配置失当

原因:垄断、外部性、公共物品、信息不对称

市场失灵的原因-外部性

不可能达到帕累托最优

外部经济:给其他人(企业)带来好处,却未因此得到收益

外部不经济:对其他人(企业)带来损害,却未因此付出代价

按经济活动主体分为生产的外部性和消费的外部性

生产的外部经济(对生产者不利)

生产者的私人收益小于社会收益

产出水平低于社会最优产出水平

生产的外部不经济(对社会不利)

生产者的边际私人成本小于边际社会成本

产品供给过多

市场失灵的原因-公共物品

私人物品的特点

竞争性:增加一人消费必然减少另一人消费

排他性:财产所有权上具有独占性,不购买就无法消费

公共物品的特点

非竞争性、非排他性

经常出现“搭便车“现象

纯公共物品:只能由政府提供

通过纳税间接购买。如国防、治安等

准公共物品:政府和私人皆可提供

具有一定程度的拥挤性。如教育、医疗卫生、收费公路等

应当且能够实行市场机制引导资源配置

公共物品市场需求曲线是所有消费者需求曲线的纵向相加

边际利益=边际成本时数量达到最优,但并没有实际意义

从供给角度看:生产公共物品和私人物品没有任何差别

市场失灵的原因-信息不对称

定义:在某项经济活动中,某一参与者比对方拥有更多的影响其决策的信息

具体表现形式:

逆向选择

市场机制导致某些商品的需求曲线向左下弯曲

劣质商品驱逐优质商品以致市场萎缩甚至消失

道德风险

一方不能观察到另一方的行动,另一方可能采取不利于对方的行为

二者存在于一切可能出现信息不对称的商品或服务市场

政府干预-消除外部性

传统方法

税收:解决外部不经济现象

补贴:鼓励外部经济的企业

合并相关企业

现代方法:明确和界定产权(重要途径)

科斯定理(产权理论)

很多外部性的产生都是由产权不清晰导致的

只要产权是明确的,并且交易成本为零或很小,无论开始时将财产权赋予谁,市场均衡的最终结果都是有效率的,实现资源配置的帕累托最优

不同的产权制度,导致不同的资源配置效率

国民收入核算和简单的宏观经济模型

国内生产总值GDP

按市场价格计算一个国家(或地区)在一定时期内生产活动的最终结果

与国民总收入(国民生产总值)不同

形态:价值形态、收入形态和产品形态

计算方法:

支出法:GDP=居民消费C+投资I+政府购买G+净出口(X-M)

其中,投资包括固定资产形成总额和存货变动

可用于计算资本形成率和最终消费率

收入法:GDP=劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余

生产法

储蓄-投资恒等式

两部门经济

消费者、企业

投资I=储蓄S

三部门经济

投资者、企业、政府部门

投资I=储蓄S+(税收T-政府购买G)

四部门经济

消费者、企业、政府部门、国外部门

投资I=储蓄S+(税收T-政府购买G)+(进口M-出口X)

消费者理论

凯恩斯:消费理论

三个假设

边际消费倾向递减规律

收入是决定消费的最重要因素

平均消费倾向随收入的增加而减少

边际消费倾向总是小于平均消费倾向

边际消费倾向总是大于0而小于1

平均消费倾向可能大于、等于或小于1

莫迪利安尼:生命周期消费理论

消费取决于家庭所处的生命周期阶段

弗里德曼:持久收入理论

消费者的支出是根据持久收入决定的,长期消费函数稳定

储蓄和投资函数

储蓄函数

反映储蓄与收入之间的关系

边际储蓄倾向大于0小于1

与消费者函数互为补数,二者之和等于收入

投资函数

无论何种投资,利率均是投资成本的一部分,投资成本取决于实际利率

投资是利率的减函数

投资乘数K=1/(1-边际消费倾向)=1/边际储蓄倾向

总需求和总供给

总需求

影响因素

利率、税收、价格总水平(反向变动)

货币供给量、政府购买、预期利润/收入(正向变动)

曲线:向右下方倾斜

总供给

影响因素

主要因素:企业利润水平

基本因素:价格与成本

重要因素:企业预期

曲线

长期:垂直于横轴,与价格总水平无关,取决于劳动、资本、技术、经济体制

短期:向右上方倾斜

经济增长和经济发展理论

经济增长

衡量总产出GDP

现行价格计算:反映经济发展规模

不变价格计算:反映经济增长速度

不包含经济增长对生态和环境的影响

决定经济增长的基本因素

劳动:投入数量、生产率

资本:投入数量、效率

三因素分解法(索洛余值法)

经济增长率=技术进步率+a*劳动增长率+B*资本增长率

a:劳动产出弹性、劳动份额

B:资本产出弹性、资本份额

技术进步率=经济增长率-a*劳动增长率-B*资本增长率

也称全要素生产率,标识技术进步的贡献率

经济周期和经济指标

经济周期按经济总量下降的不同划分

古典型周期:经济增长为负增长,经济总量绝对减少

增长型周期:经济增长率为正值,经济总量相对减少

导致经济波动的原因

投资率的变动、消费需求的变动、技术进步的状况、预期的变化、经济体制的变动、国际经济因素的冲击、大规模疫情的冲击等

经济指标

一直指标(同步指标):工业总产值、固定资产投资额、社会消费品零售总额等

先行指标(领先指标):制造业订货单、股票价格指数、广义货币M2等

滞后指标:库存、居民消费价格指数等

经济发展

核心:人民生活水平的持续提高

可持续发展的核心思想

既要使当代人的需求得到满足、个人得到发展,又要保护资源和生态环境,不对后代人的生存和发展构成威胁

十四五规划纲要

2035年远景目标:基本实现社会主义现代化

新发展阶段:全面建设社会主义现代化国家

新发展理念:创新、协调、绿色、开放、共享

新发展格局:国内大循环为主体,国内国际双循环互相促进

六大主要目标

主题