导图社区 会计19所得税

- 36

- 1

- 1

- 举报

会计19所得税

注册会计师CPA会计讲义,内容包含计税基础与暂时性差异、递延所得税负债的确认与计量、递延所得税资产的确认与计量、所得税费用的确认和计量。

编辑于2023-08-30 22:15:39- 相似推荐

- 大纲

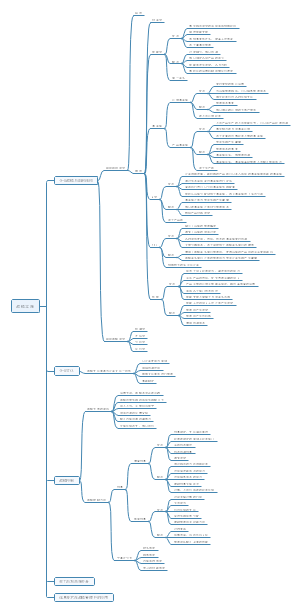

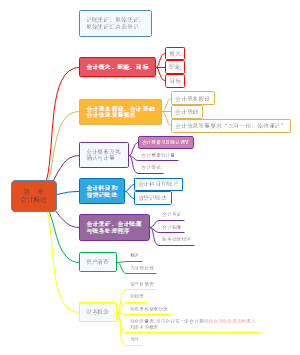

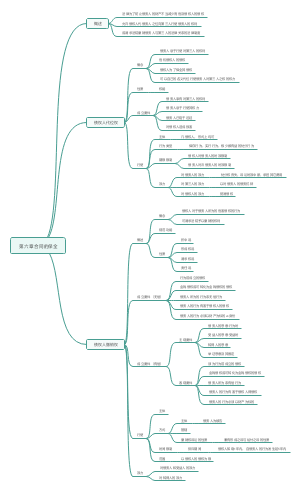

十九、所得税

计税基础与暂时性差异

基本概念

A应纳税所得额,本期应该缴纳所得税的计税基础,是用本期税前会计利润调整本期的暂时性差异(这个表述对吗?)计算得出

强调当期

B计税基础,贯穿整个交易始终的计税基础,是站在一个交易或事项从出生到死亡整个过程的角度来看的计税基础

强调全过程

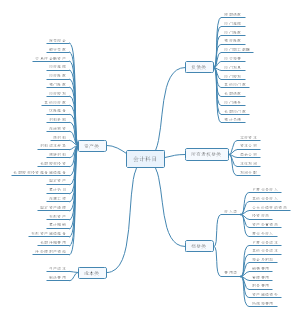

C应交所得税(当期所得税),即“应交税费——应交所得税”,属于二级负债类科目;=A×适用税率(-减免税额-抵免税额)

会计角度,A=税前会计利润

税法角度,A=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额

D递延所得税资产就是以后期间少交的税(因为其使现在多交税了),E递延所得税负债就是以后期间多交的税(因为其使现在少交税了)

F所得税费用=当期所得税C+递延所得税(+费用或-收益)=当期所得税-D+E,属于利润表科目,仅供会计核算,与实际交税无关

★★影响损益的暂时性差异,在计算应交所得税时应当进行调整,同时确认递延所得税,两者对所得税费用的影响为一增一减,最终不影响所得税费用的总额

所得税会计概述

所得税会计是研究处理会计收益和应税收益差异的会计理论和方法,准则采用资产负债表债务法核算所得税

5核算程序

1.按会计口径确定资产和负债的账面价值(一般是已知的)

2.按税法口径确定资产和负债的计税基础

3.比较前两者确定暂时性差异,从而确定递延所得税负债和资产的应有余额;再与期初余额相比,倒挤出需进一步确认或转销的金额,作为递延所得税费用或收益

未来税率

4.确定当期所得税金额

=(税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额)×所得税税率

当期税率

5.递延所得税和当期所得税的代数和即为利润表中的所得税费用

未来(转回)期间是从转回的当年及往后的期间

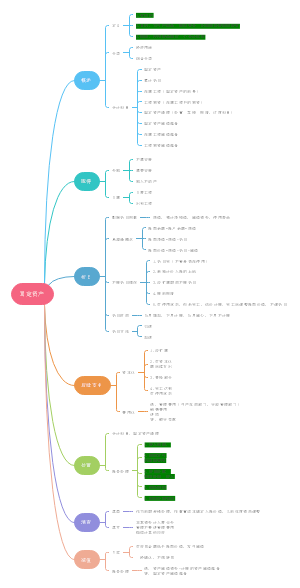

资产的计税基础

是指在企业收回资产账面价值的过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额,即某一项资产在未来期间计税时可以税前扣除的金额

目前时点上税法认为该资产值多少钱

基本原则

初始确认时,一般为取得成本

此时一般无差别

后续计量时,为可在未来期间税前扣除的金额

账面价值(谨慎性原则)=原值-折旧-减值准备

计税基础(实际发生原则)=原值-税法允许的折旧

税法不承认减值准备和公允价值变动

固定资产产生的差异及原因

初始无差异,后续计量时产生差异

折旧方法、折旧年限不同

是否计提减值准备

税法不承认减值准备

无形资产产生的差异及原因

差异主要产生于内部研究开发形成的以及使用寿命不确定的无形资产

初始除内部研发形成的以外,其他的无差异

对于费用化部分,50%加计扣除形成永久性差异;对于资本化部分,只有加计扣除才会形成暂时性差异,但不确认所得税影响(调减当期应纳税所得额)

★★因为该无形资产的确认不是产生于企业合并交易(商誉),同时在确认时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额

此时,★无形资产的计税基础=账面价值×150%

后续计量时的差异

是否摊销

寿命不确定,会计不摊销但税法要摊销

是否计提减值准备

税法不承认减值准备

金融资产

(损)、(综)形成暂时性差异,但税法不承认公允价值变动

不计提减值时,(摊)不形成差异

其他资产产生的差异及原因

投资性房地产

负债的计税基础

是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。即假定企业按照税法规定进行核算,在其按照税法规定确定的资产负债表上有关负债的应有金额

结论与资产刚好相反,但只能形成★★可抵扣差异(交易性负债以外)

基本原则

无论资产还是负债的计税基础,都是税法上的账面价值;负债无折摊无减值

账面价值=负债科目的账面余额

计税基础=账面价值-未来抵扣金额

未来可抵扣的负债①②③④⑤才形成差异

预计负债

如果税法允许实际发生时进行税前扣除,计税基础为0,(①售后保修)形成可抵扣暂时性差异,计算得出递延所得税资产(符合条件)

特殊情况,税法规定不能扣除的,无暂时性差异(如债务担保为永久性差异)

合同负债

如果不符合准则规定的收入确认条件,但按照税法规定应计入当期应纳税所得额时,未来期间无须纳税,有关合同负债的计税基础为0,(③房地产公司合同负债)形成可抵扣暂时性差异

应付职工薪酬

仅有②职工教育经费(+广宣费、公益捐赠、可弥补亏损等虽未作为负债也可)产生可抵扣暂时性差异(不超过工资薪金8%的准予扣除;超过的,准予在以后结转扣除)。以现金结算的股份支付、离职后福利设定受益计划也可形成可抵扣暂时性差异

⑤金融负债(损)

若资产负债表日,负债公允价值下跌,当期少交未来多交→→应纳税

其他负债

滞纳金、罚款等无暂时性差异

对于确认为④递延收益的政府补助,若不免税,则产生可抵扣暂时性差异

对于企业合并的暂时性差异产生的影响,同控计入所有者权益,非同控计入商誉

暂时性差异

与之相对,违规罚款等未来不能转回,形成永久性差异

资产

账面价值>计税基础,当期少交未来多交→→应纳税

账面价值<计税基础,当期多交未来少交→→可抵扣

负债

账面价值>计税基础,当期多交未来少交→→可抵扣

账面价值<计税基础,当期少交未来多交→→应纳税

应纳税形成递延所得税负债可抵扣形成递延所得税资产

当期少交→→未来负债;当期多扣→→未来资产

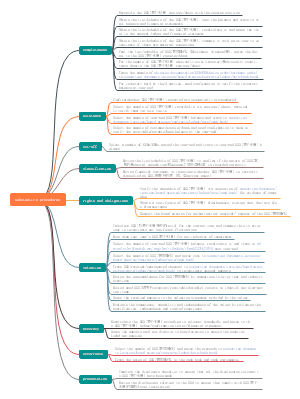

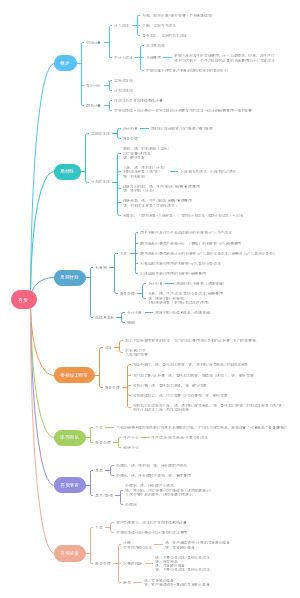

递延所得税负债的确认与计量

未来应多交的税

账务处理

借:所得税费用(最常见:影响利润总额或应纳税所得额)/商誉/其他综合收益(常见) 盈余公积/利润分配——未分配利润(会计政策变更或前期差错更正)/资本公积(如:合并财务报表的评估增值) 贷:递延所得税负债

一般无条件确认,不确认的特殊情况

商誉的初始确认(非同控下的免税吸收合并,商誉的计税基础为0,确认应纳税暂时性差异,但是这个差异不记账)

除企业合并以外的其他交易或事项中,如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额,则所产生的资产、负债的账面价值与其计税基础不同,形成应纳税暂时性差异的,不确认相应的递延所得税负债

★对于权益法长投,若准备长期持有则不确认所得税影响,若准备近期出售则应确认所得税影响

递延所得税负债的计量

尽可能用未来转回期间的税率

无论应纳税暂时性差异的转回期间如何,相关的递延所得税负债不要求折现

递延所得税资产的确认与计量

未来可少交的税

账务处理

借:递延所得税资产 贷:商誉(如:企业合并;购买日相关情况已存在的,因不符合条件未确认递延所得税资产的,购买日后12个月内调账) 资本公积(合并财务报表的评估减值)/盈余公积/利润分配——未分配利润(会计政策变更或前期差错更正) 所得税费用(最常见)/其他综合收益

有条件确认

★一般不确认,应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限且暂时性差异在可预见的未来很可能转回

不确认的情况。如无形资产,因为加计扣除不属于企业合并,初始确认时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额,所以仅产生可抵扣差异不确认递延所得税资产

递延所得税资产的计量

尽可能用未来转回期间的税率

无论应纳税暂时性差异的转回期间如何,相关的递延所得税资产不要求折现

递延所得税资产的减值

可以转回:所得税费用、所有者权益

特定交易或事项涉及递延所得税的确认

与直接计入所有者权益的交易或事项相关的所得税,应当计入所有者权益

与企业合并相关的递延所得税。购买日产生的可抵扣差异因未来无法取得足够的应纳税所得额而不予确认,在购买日后12个月内且上述同一原因得到满足,应当确认递延所得税资产。 如例19-20,借:递延所得税资产75;贷:商誉50/所得税费用25

★★与股份支付相关的当期及递延所得税。对于限制性股权激励计划,税法规定:相关成本费用在等待期内不得税前抵扣,待行权日可以公司补偿的实际差额进行抵扣(借:递延所得税资产);若该差额超出等待期内确认的成本(贷:所得税费用),超出部分直接计入所有者权益(贷:资本公积——其他资本公积)

所得税税率变化的影响

因适用税收法规的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,企业应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量。(与新税率保持一致)

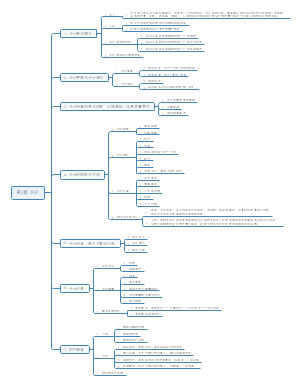

所得税费用的确认和计量

当期所得税

=应纳税所得额A×适用税率(-减免税额-抵免税额)

A=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额

纳税调整增加额包括扣除类(全额调增、超标调增)、强行调增

纳税调整减少额包括收入类(减税、免税)、强行调减

到税局应交的税。借:所得税费用;贷:应交税费——应交所得税

递延所得税费用(或收益)

是指按照企业会计准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在会计期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额,即递延所得税资产和递延所得税负债的当期发生额

此处仅考虑“所得税费用”分录

所谓的递延所得税费用,即所得税费用出现借差

所谓的递延所得税收益,即所得税费用出现贷差

所得税费用

=当期所得税+递延所得税费用(或-收益)

借:所得税费用/递延所得税资产 贷:应交税费——应交所得税/递延所得税负债

合并财务报表中因抵消未实现内部交易损益产生的递延所得税→→应予确认

所得税的列报

递延所得税资产及递延所得税负债一般应当分别作为非流动资产和非流动负债在资产负债表中列示;所得税费用应当在利润表中单独列示,并在附注中披露与所得税有关的信息