导图社区 审计学——审计抽样

- 1.0k

- 75

- 22

- 举报

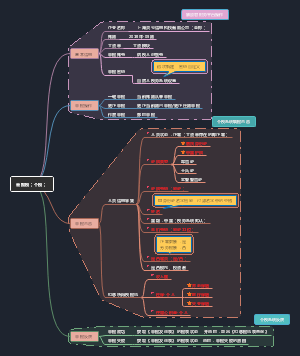

审计学——审计抽样

审计学——审计抽样思维导图,有错立改,欢迎指正

编辑于2020-05-08 00:44:14- 审计学

- 抽样

- 相似推荐

- 大纲

审计抽样

概论

定义

全查:相比控制测试更适用细节测试

选取特定项目查:不是审计抽样

审计抽样

低于100%的项目实施审计程序

使所有抽样单元都有被选取的机会(机会不一定均等)

针对总体得出结论提供合理基础

特别

审计抽样的目的不是评价样本,而是对整个总体得出结论

只有样本具有代表性(无偏向)时,才能根据样本项目的测试结果推断有关总体的结论(具有代表性,不意味着根据样本测试结果推断的错报一定余总体错报完全相同)

代表性与整个样本(不是样本中的单个项目)相关,与如何选取样本相关(与样本规模无关)

代表性通常只与错报的发生率相关(与错报的特定性质无关)

适用性

风险评估程序

通常不适用

如果在了解内控时,计划和实施控制测试,可能涉及审计抽样。(仅适用控制测试,不是针对风险评估程序)

风险应对

控制测试

有运行轨迹

无运行轨迹(询问、观察),不适用

实质性程序

细节测试

可以适用审计抽样(不是必须)

某项交易或余额的重大错报风险评估为可接受低水平,可以不实施细节测试

实质性分析程序(不适用)

风险

抽样风险

含义:根据样本得出的结论可能不同于如果对整体实施与样本相同的审计程序得出的结论的风险

原因:抽样产生的

影响因素

样本规模(反向)

抽样方法

运用

控制测试中的抽样风险

信赖过度风险(效果)

信赖不足风险(效率)

细节测试中的抽样风险

误受风险(效果)

误拒风险(效率)

非抽样风险

含义:由于与抽样风险无关的原因得出的错误结论的风险

原因

选择的程序不当

选择的总体不当

未能适当定义误差

未能适当评价结果

控制

人为导致,不能量化,可以降低

如何降低

质量控制程序

仔细设计程序

改进

不能降为0

审计抽样方法

统计抽样

分类

属性抽样

定义:对总体中某一件事发生率得出结论

运用:控制测试

目的:测试某一控制的偏差率,不考虑交易金额的大小

变量抽样

定义:对总体金额得出结论

运用:细节测试

目的:确定金额是否正确

特征(同时具备)

随机选取样本

运用概率论评价结果

优点

可计量抽样风险,通过调整样本规模控制抽样风险

定量评价样本结果

缺点:成本高

非统计抽样

特征(不同时具备)

优点

操作简单,成本低

定性分析

缺点:无法量化抽样风险

共同点

都存在抽样风险,都可以通过扩大样本规模降低抽样风险

都需要考虑抽样风险和非抽样风险

对选取样本项目实施的审计程序与使用的抽样方法无关

通过样本中发现错报或偏差率推断总体

都需要运用职业判断

选用原则:运用职业判断,考虑成本效益

不存在孰优孰劣

在控制测试中的应用

样本设计

确定测试目标:提供控制运行有效性的审计证据

定义总体

适当性:适合于特定的审计目标(测试方向)

例:测试所有发运商品都已开单的控制是否有效,不能从已开具的项目中抽取

例:测试现金支付授权控制是否有效,应当将所有已支付现金的项目作为总体

完整性:应当从总体内容和涉及时间确定总体的完整性(内容、期间)

例:从档案中选取付款证明,除非都已归档,否则不能对该期间所有付款凭证得出结论

例:对某一控制活动在财报期间是否有效运行,总体应当包括整个期间的所有交易

同质性(总体中所有项目具有同样的特征)

不同的控制情况,定义不同的独立主体

本期发生重大变化的内控,应针对变化前后分别定义总体

特别考虑:在审计期间可能改编某个特定控制,如果旧控制被新控制取代,确定是否需要测试

这两个控制运行有效性

预期都有效,视为一个总体

差异很大,视为两个总体

只测试新控制:错报的评估取决于控制的后期或截至某个特定时点的有效运行,可能测试新控制,而不对旧控制进行测试。

抽样单元

应与审计测试目标相适应

指构成总体的个体项目

通常是能够提供运行证据的一份文件资料、一个记录或期中一行

定义偏差和构成的条件

偏差指偏离设定控制的预期执行

在评估控制运行有效性时,cpa应当考虑其认为必要的所有控制环节

定义测试期间

将测试扩展至剩余期间发生的交易

不测试扩展至剩余期间发生的交易(测试期初至期中)

高估:可以用其他交易替代

低估

重新定义总体,将样本中未包含的项目排除在新总体外

对未包含在新总体的项目,实施替代程序

应当获取与控制在剩余期间发生的所有重大变化的性质和程度有关的证据,包括人员变化

样本选取

确定样本方法

简单随机抽样:计算机和随机数表

系统抽样

要求总体必须是随机排列的,否则容易产生较大偏差

增加随机起点的个数

在确定选样方法之前对总体特征的分布进行观察

统计抽样

随便抽样

非统计抽样

整群抽样

不适用

确定样本规模

影响因素

可接受的信赖过度风险(反向)

通常对所有控制测试确定一个统一的可接受信赖过度风险水平,然后堆每一个测试根据计划的重大风险评估水平和控制有效性分别确定其可容忍偏差率(5%-10%)

可容忍偏差率(反向)

cpa能够接受的最大偏差数量,如果偏差超过这一数量则减少或取消内控的信赖

确定可容忍偏差率时,应考虑计划评估的控制有效性,有效性越低,可容忍偏差率越高,需要的样本规模越少,反之,越高

预计总体偏差率(同向)

在既定的可容忍偏差率下,预计总体偏差率越大,需要的样本规模越大,超过可容忍偏差率,意味着控制有效性很低,不实施控制测试,实施实质性程序

总体规模(影响很小)

其他因素

控制运行期间越长,需要样本越多

程序越复杂,需要样本越多

类型

信息技术控制

针对运行频率较低的控制的考虑

一般情况下,样本规模接近表格中样本量区间的下限

如果控制发生变化,或者曾经发现控制有缺陷,样本规模接近甚至超过表格中样本量区间的上限

选取样本并对其实施审计程序

无效单据

未使用或不适用的单据

对总体的估计出现错报

在结束之前停止测试

可以替代

无法对选取的项目实施检查

视为控制偏差,不能替代

样本评价

计算偏差率

样本偏差率=样本中发现的偏差数/样本规模

样本偏差率就是对总体偏差率的最佳估计,无需另外推断总体偏差率

考虑抽样风险

使用统计抽样的方法

直接计算确定的信赖过度风险水平可能发生的偏差率上限

总体偏差率上限=风险系数/样本量

比较

总体偏差率上限低于可容忍偏差率,总体可以接受

总体偏差率上限大于或等于可容忍偏差率,总体不能接受,应当修正重大错报风险评估水平,增加实质性程序的数量

总体偏差率上限低于但接近可容忍偏差率,应当结合其他的审计程序的结果,考虑是否接受总体,并考虑是否扩大测试范围。

使用非统计抽样的方法

抽样风险无法直接计量,通常将估计总体偏差率与可容忍偏差率比较

比较

总体偏差率大于可容忍偏差率,总体不能接受

总体偏差率大大低于可容忍偏差率,总体可以接受

总体偏差率低于但接近可容忍偏差率,总体不可以接受

总体偏差率与可容忍偏差率的差额不大不小,考虑扩大样本规模或实施其他测试

考虑偏差的性质和原因

除了关注偏差率和抽样风险,还应当调查识别出的所有偏差的性质和原因,并评价对审计的影响(不论是否超过可容忍偏差率)

无论是统计抽样还是非统计抽样,样本结果的定性评估和定量评估一样重要

如果发现误差具有相同特征,应当考虑该特征是否引起误差的原因,发现是否存在系统偏差

如果存在控制偏差

扩大样本规模,进一步收集证据

认为控制没有有效运行,增加实质性程序

分析偏差的性质和原因时,考虑已识别的偏差对财务报表的直接影响,控制偏差虽然增加了金额错报的风险,但不一定导致财报中的金额错报

得出总体结论

如果样本结果支持计划评估的控制有效性,从而支持计划的重大错报风险水平,可能不需要修改实质性程序

如果样本结果不支持计划评估的控制有效性和计划的重大错报风险水平

进一步测试其他控制(补偿控制)

提高重大错报风险评估水平,相应修改计划的实质性程序的性质、时间和范围

在细节测试中的应用

样本设计

确定测试目标

定义总体

适当性:适合于特定的审计目标(测试方向)

完整性:应当从总体内容和涉及时间确定总体的完整性(内容、期间)

识别单个重大项目和极不重要项目

单个重大项目:单独进行测试的所有项目都不构成抽样总体,增加单独测试可以减少样本规模

识别极不重要项目:可以从抽样计划中提出该项目

定义抽样单元:可以是一个账户余额、一笔交易、交易记录中的一个记录、每一个货币单元

界定错报

可容忍错报可能低于或等于实际执行的重要性

不构成误差的情形

在途收款付款物资款

不影响应收总账的误登明细账

被审计单位自己发现并已在适当期间予以更正的错报排除

样本选取

确定抽样方法

货币单元抽样

定义

以货币单元为抽样单元,总体中每一个货币单元选择机会相同

项目金额越大,被选择的机会越大

并不是对货币单元实施检查,而是对包含货币单元的余额或交易实施检查(逻辑单元)

优点

易于使用

无需直接考虑总体的特征(变异性):货币单元都一样

无需通过分层减少变异性

使用系统选样时,如果金额等于或大于选样间距,货币单元将自动识别所有单个重大项目,即该项目一定会被选中

预期不存在错报,货币单元抽样的样本规模通常比传统变量抽样小

样本更容易设计

缺点

不适合测试总体低估

对零余额或负余额的选取需要特别考虑

有错报时,如果风险一定,货币单元抽样在评价样本可能高估抽样风险的影响(放大抽样风险)

通常需要逐个累计金额,采用电子化方式,就不会增加审计成本

预期总体错报增加时,需要的样本规模大于传统的样本规模

传统变量抽样

优点

账面金额与审定金额存在较多差异,需要的样本规模较小

关注总体的低估

需要分层项目时,传统变量抽样更易于扩大样本规模

对零余额或负余额的选取不需要特别考虑

缺点

复杂

考虑总体特征的变异性

如果存在非常大的项目或账面金额与审定金额存在非差大的差异,且样本规模较小,传统可能不适用,会得出错误结论

如果就不存在错报,差异法和比率法无法使用

确定样本规模

影响因素

可接受的误受风险(反向):相对控制测试中的信赖不足风险的关注,通常对细节测试中的误拒风险关注度更高

可容忍错报(反向):可能低于或等于实际执行的重要性

预计总体错报(同向)

不应超过可容忍错报

如果预期错报很高,在实施细节测试时对总体进行100%检查或使用较大样本规模

总体规模(影响不大)

总体变异性(同向)

确定样本量

查表法

公式法:样本规模=总体账面金额/可容忍错报*保证系数

选取样本并对其实施审计程序

从简单随机选样、系统选样、随意选样中选取

通常先识别单个重大项目,然后从剩余项目中选取样本,或对剩余项目分层

在货币单元抽样中,如果逻辑单元的账面金额是选样间距的数倍,可能对该账面金额大于或等于选样间距的项目实施100%检查,不将其纳入选样总体

如果选取的项目不适合实施审计程序,通常使用替代项目

如果对样本结果的评价不会因为未检查项目可能存在错报而改变,就不需要对这些项目进行检查(不影响不检查)

如果未检查项目可能存在错报会导致错报,需要考虑实施替代程序

如果cpa无法或没有执行替代审计程序,则应将该项目视为一项误差(控制偏差或错报)

样本评价

推断总体错报

应当根据样本结果推断总体错报

传统变量抽样

方法

均值法

公式

样本审定金额的平均数=样本审定金额/样本规模

估计的总体金额=样本审定金额的平均数*总体规模

推断的总体错报=总体账面金额-估计的总体金额

差额法

公式

样本平均错报=(样本账面金额-样本审定金额)/样本规模

推断的总体错报=样本平均错报*总体规模

比率法

公式

比率=样本审定金额/样本账面金额

估计的总体金额=总体账面金额*比率

推断的总体错报=总体账面金额-估计的总体金额

特别提示

如果未对总体进行分层,通常不适用均值法,因为样本规模太大,不符合成本效益

比率法和差额法都需要样本项目存在错报

如果发现错报金额与项目的金额密切相关,选择比率法

如果发现错报金额与项目的数量密切相关,选择差额法(通常选择)

如果选择统计抽样且预期发现少量差异,不适用比率法和差额法

货币单元抽样

如果逻辑单元的账面金额大于或等于选样间隔,推断的错报就是该逻辑单元的实际错报金额(事实错报)事实错报=审定金额-选样间隔

如果逻辑单元的账面小于选样间隔

首先计算存在错报的所有逻辑单元的错报百分比(样本账面金额-样本审定金额/样本账面金额)

推断的错报=错报百分比*选样间隔

考虑抽样风险

推断的错报是cpa对总体错报做出的最佳估计

推断的总体错报减去被审计单位已更正的错报后,将调整后的推断总体错报再与可容忍错报比较

货币单元抽样(考虑抽样风险的影响)

公式

如果在样本中没有发现错报(基本精确度),总体错报上限=保证系数*选样间隔

如果在账面金额大于或等于选样间隔的逻辑单元中发现错报,无论该错报的百分比是否100%,总体错报的上限=事实错报+基本精确度

如果样本(排除账面金额大于或等于选样间隔的逻辑单元)中发现错报百分比为100%的错报,总体错报的上限=保证系数*选样间隔

如果样本(排除账面金额大于或等于选样间隔的逻辑单元)中发现错报百分比低于100%的错报,先计算推断错报,再将推断错报按金额降序排列后,分别乘以对应的保证系数增量,加上基本精确度后,计算出总体错报的上限(总体错报的上限=推断错报*保证系数增量+基本精确度

既有账面金额大于或等于选样间隔的逻辑单元,又有小于选样间隔的逻辑单元时,总体错报的上限=事实错报+推断错报*保证系数增量+基本精确度

总体错报的上限小于可容忍错报,样本结果支持总体

还应当将推断错报(排除被审计单位已更正的错报)与其他事实错报和推断错报汇总,评价财报整体是否可能存在错报

非统计抽样

推断的错报总额接近或超过可容忍错报,得出总体实际错报超过可容忍错报

推断的错报总额大于确定样本规模是预计的总体错报,得出总体实际错报超过可容忍错报

推断的错报总额与可容忍错报的差距不大不小,应当考虑总体实际错报超过可容忍错报的风险是否过高,可能会扩大样本规模

考虑错报的性质和原因:定性

得出总体结论

如果样本结果不支持总体账面金额,且认为账面金额可能存在错报,cpa通常建议呗审计单位对错报进行调查,必要时调整账面记录

如果样本结果表明cpa做出抽样计划时一句的假设有误,cpa应当采取适当的行动