导图社区 叙事的自我:我们如何以叙事的方式理解自身 2023.10.17

- 49

- 0

- 0

- 举报

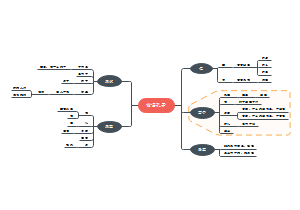

叙事的自我:我们如何以叙事的方式理解自身 2023.10.17

1、以叙事的方式去了解我是谁,就是把自己看成时间中的存在,意识到我现在的状况是我过去行为的历史结果,它不仅仅是一种自然意义上的因果关系,而且是我的能动性在时间中展开的结果。因此,它将自我看成是能动者(而不仅仅是被动的旁观者),即对自己的过去负有责任的人。同时,我也将自己理解为一个面向未来的存在,我试图以某种方式(计划、筹划等)塑造我的未来,改变我的过去; 2、被压迫群体之所以挑战他们可获得的叙事模板,是因为这些叙事无法解释他们现有的经验或者无法容纳他们对自身的期待;因此他们试图重新定义自己,对自己的人生握有主动权。这就带来了叙事意义上的承认问题。从实际角度来看,被污名化和处境不利的群体的成员可能会发展出竞争性的叙事,来说明成为该群体的成员意味着什么,以及如何采取行动让这个群体的处境变得更好; 3、我们生命中重要的他者对我们的期待、建议甚至批评都会对我们产生影响,我们会与想象中的他们进行交谈,从他们的反馈中吸纳意见用于自我形象的建构

编辑于2023-10-23 13:23:39- 叙事疗法

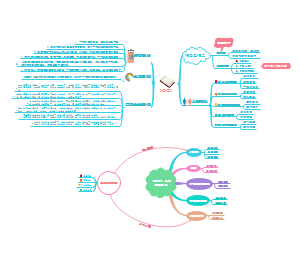

- 万事法则(听说能解决90_的问题)2025.8.5

1)找个爱好,过好自己的生活。你必须为生活而工作,而不是为工作而生活。 2)他人如何度过休息时间、如何花钱、如何生活与你无关。聪明人会专心走自己的路,不去管别人选择了什么路线。盯着你要去的地方,不去理会别人在做什么。不去理会,你就更容易不去评判。一旦评判,你就会对自己进行分类,这就使你更难做到灵活,更难在各种情况下应对自如。评判别人反过来也会让你把自己关进鸽子笼——这可不是一个好地方。 3)得有一条线,你不能超越它。你得知道那条线画在哪里。别人不需要知道,但当他们要求你越过这条线时,你就可以告知他们它的存在。

- 塔勒布智慧箴言录 2025.8.6

1)历史上各种悲剧的源泉,不外混淆了别人的“无条件”与“有条件”。 2)只有当拒绝收下一笔钱比收下这笔钱让你感觉更好时,你才算是富有。 3)不要太过大声地抱怨别人对你的不公,你可能会提醒那些缺乏想象力的敌人该怎么做。

- 也许你该找个人聊聊 2025.8.7

1)揭示我们共通的人性,让我们更清楚地了解自己。 2)拯救我们的不再是任何道理或技巧,只有直面的勇气。 3)承认本身,就是最隐蔽也最关键的改变。

叙事的自我:我们如何以叙事的方式理解自身 2023.10.17

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 万事法则(听说能解决90_的问题)2025.8.5

1)找个爱好,过好自己的生活。你必须为生活而工作,而不是为工作而生活。 2)他人如何度过休息时间、如何花钱、如何生活与你无关。聪明人会专心走自己的路,不去管别人选择了什么路线。盯着你要去的地方,不去理会别人在做什么。不去理会,你就更容易不去评判。一旦评判,你就会对自己进行分类,这就使你更难做到灵活,更难在各种情况下应对自如。评判别人反过来也会让你把自己关进鸽子笼——这可不是一个好地方。 3)得有一条线,你不能超越它。你得知道那条线画在哪里。别人不需要知道,但当他们要求你越过这条线时,你就可以告知他们它的存在。

- 塔勒布智慧箴言录 2025.8.6

1)历史上各种悲剧的源泉,不外混淆了别人的“无条件”与“有条件”。 2)只有当拒绝收下一笔钱比收下这笔钱让你感觉更好时,你才算是富有。 3)不要太过大声地抱怨别人对你的不公,你可能会提醒那些缺乏想象力的敌人该怎么做。

- 也许你该找个人聊聊 2025.8.7

1)揭示我们共通的人性,让我们更清楚地了解自己。 2)拯救我们的不再是任何道理或技巧,只有直面的勇气。 3)承认本身,就是最隐蔽也最关键的改变。

- 相似推荐

- 大纲

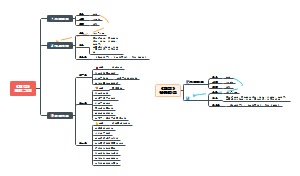

书名:叙事的自我:我们如何以叙事的方式理解自身 作者:张容南 出版社:华东师范大学出版社 出版时间:2020-01 ISBN:9787567598171

序言

只有当生活可以被恰当地理解为一个或多个故事时,我们才能真正了解自己的人格与自我。在此,叙事性为生活提供了一种走向,而不仅仅是经验的联结

与普通的事件列表不同,叙事的过程是赋予事件情节化的过程,通过情节化,事件之间的联系被合理地阐明,令我们了解了整个事情的来龙去脉。要让一些前后相续的事件变为一个叙事,我们需要解释这些事件之间的联系。对情节的理解是进入人类意义世界的关键步骤。关注情节教会我们如何学习处理各种事件

父母在与子女一起度过的多数时间里都在讲故事,讲述家庭的故事、孩子的故事、邻居的故事。在这些故事中,孩子得以获知遇到各种情况时我们被期待的合理反应是什么,从而知晓应该如何行动。行动的可理解性,即行动的意义,正是以此方式传达给孩子,使其成为有能力参与社会互动的主体。此外,听别人的故事对于叙事能力的发展是不可或缺的,我们的自我叙事需要建立在我们对别人的经验及其叙事的理解的基础上,这就像小孩通过模仿大人说话来学习语言一样,叙事能力的发展一开始也建立在对他人叙述的模仿之上

在《活着:人格同一性、实践关切与生活的统一性》这本书里,谢特曼拓展了她早年对叙事自我构成观的论述,纳入了对社会关系的考虑,以期对人格问题有一种更全面的论述

在后来出版的两本书,即《能动性的构成:有关实践理性与道德心理学的论文集》(2008)与《自我的构成:能动性、同一性与完整性》(2009)中,科斯戈尔德进一步探讨了行动、能动性与自我构成的关系,完善了她对规范性的能动性概念的分析,并借用柏拉图和亚里士多德这些古典哲学的资源重新发展了康德的道德哲学

在《心理学的原则》一书中,威廉·詹姆斯(William James)论证说:“人类自我不仅由他的身体和心理力量构成,还由他的衣服和房子,他的妻子和孩子,他的祖先和朋友,他的名誉和工作,他的土地、游艇和银行账户构成。所有这些东西赋予他相同的感受。如果人事兴盛,他会感到兴奋。如果人事逐渐凋敝,他会感到沮丧。不一定每个事物影响他的程度都一样,但其方式都是一样的。”[插图]詹姆斯的意思是,我们不仅由内在于我们的东西(如身体或心理力量)构成,还会受到我们身处的环境以及我们所在意的东西的影响

科幻电影《记忆大师》讨论了这个问题。[插图]它虚构了一种记忆手术,这种手术宣称不需要完全清除你所有的记忆,而是将你的第一人称视角变为旁观者视角,切断记忆之间的情感联系,这样人就不会再对过往的事情感到痛苦了

印度电影《摔跤吧!爸爸》在中国放映时赢得了观众的一致好评。这个故事之所以被认为是一个好故事,是因为它讲述了一名父亲和他的两个女儿的不寻常之路

欧文·戈夫曼(Erving Goffman)在《污名:受损身份管理札记》一书中细致地探讨了污名化与社会排斥的关系,指出污名化就是社会赋予某些个体或群体以贬损性的、侮辱性的标签,进而引发针对这些个体或群体的不公正对待的过程

默林·唐纳德(Merlin Donald)曾在《现代心灵的起源》(Origins of the modern mind:three stages in the education of culture and cognition)中指出,语言为早期智人服务的主要功能是叙述性的

罗伯特·杰伊·利夫顿(Robert Jay Lifton)在《纳粹医生》(The Nazi Doctors)一书中详细地分析了服务于纳粹种族政策的医生的心理状况,从而展现了一种受到政治操控的集体自欺所导致的可怕后果。这本书详细地分析了具有一定教育程度的医生是如何接受纳粹的种族理论,最后认同纳粹的价值观,成为大屠杀的刽子手的。书中谈到了一种操纵他人的观念术,这包括对犹太人进行污名化,宣称屠杀犹太人是服务于人类进化和种族优化的必要手段,而这正是医学研究的目的。再结合对集中营的精巧设计,降低大屠杀给参与者带来的直接心理冲击,从而让纳粹医生参与到这一灭绝人性的种族屠杀之中。纳粹集团中的宣传精英通过对修辞的运用将原本罪大恶极的大屠杀美化为为了人类进化而采取的必要手段,从而大大降低了纳粹医生的心理罪恶感,令他们成为维护这个邪恶体制的齿轮

不仅弱势群体会被排斥,弱小的个体也会被排斥在对集体认同的阐释之外。迪士尼动画片《寻梦环游记》(2017)讨论了小男孩米格的遭遇。[插图]这部动画片以墨西哥亡灵节为背景,讲述了小男孩米格如何改变家族的记忆,从而获得追求音乐梦想的自由的故事。作为家族记忆的承担者,米格被禁止接触音乐;因为根据曾祖母留下的家族叙事,他的曾祖父是一个为了音乐而抛弃家庭的男人。从此之后,里韦拉家族必须选择做鞋为业,只有做鞋才能让一家人凝聚在一起;而音乐则被视为让家庭分崩离析的罪魁祸首。米格心爱的吉他,也被祖母以家庭之爱的名义砸碎了。在亡灵节这一天,米格偶然闯入了亡灵的世界。他遇到了他的曾祖父和被他错认为是他祖父的歌神德拉库斯。这次旅行让他意识到家庭和家人的重要性。只有活着的家人供奉死去亲人的照片,死去的亲人才能在亡灵节这一天通过生死桥回到家人的身边。倘若没有后人的供奉和纪念,在生死桥另一头的亡灵终将随着最后一个记得他的人的过世而灰飞烟灭。也就是说,只有亲人之间的彼此牵挂和纪念才赋予了“我”在世界上的重要性

第一章 叙事与自我

利科还发展了亚里士多德的“模仿”概念,不限于把它看作对某一特定现实的模仿。对于利科而言,“模仿”意味着以具有想象力和虚构性特点的故事形式重新呈现事件之间的联系,以形成一种积极的文本,它允许读者作为有目的的能动者进入文本。在此,阅读本身成为一种行动,阅读文本就像进入生活本身一样。对文本、作者和读者之间的互动关系的理解是利科的叙事概念的核心。以叙事的方式来理解文本可以让人们了解事件发生的时间及其特殊意义是如何关联在一起的。利科因此提出了一个三重模仿模型来刻画叙事对人类行为世界的再现:模仿1(预塑形)、模仿2(塑形)和模仿3(再塑形)。这个模型显示了读者、文本和回应(行动)之间的联系。叙事的塑形行为始于对行动世界、其有意义的结构、其象征资源及其时间特征的预先理解,但它通过将故事的意味应用于读者或听众的生活而获得实现

具体来看,这三个阶段分别为

模仿1

人类行动的世界总是预先由一些特定的能力塑形,例如,在行动语义的概念网中的表达能力,提问(谁、如何、为何、与谁一道、反对谁)的能力,运用象征的能力,在时空结构中管理叙事语段(叙事的可接续性)的能力

模仿2

此阶段关注的是对模仿1中出现的元素进行富有想象力的配置。模仿2考虑的是叙事的“情节”。利科将这个阶段描述为“如果(as if)的王国”。叙事的情节将各异的元素织入一个想象的序列,就像编排故事情节那样。情节在此有一种中介的功能。它将事件、行为者和客体塑形,使这些个体元素成为一个更大整体的有意义的部分,这些元素在叙事网络中都占据一席之地,它们构成对“为什么”、“怎样”、“谁”、“在哪儿”、“什么时候”等问题的回答。通过将这些异质的元素织入一个语段,情节创造出一种“一致的不一致”,一个富有张力的统一体。叙事(在模仿2中变得明显)的一个特别有用的特征是情节的线性年表能够表现出对时间的不同体验。情节中的“过去”和“现在”不必然与其线性结构中的“之前”和“之后”对应。例如:一个叙事可能是从尖峰事件开始叙述的,或者它可能会通向在相对较短的时间内发生的事件。日期和时间可以与它们的外延功能脱钩;时态是可以改变的,并且时间和场景的持续改变创造出一种“活在”故事中的时间性,这种时间性与故事被阅读的时间不同,与描述展开事件的时间也不同。模仿2的另一个关键特征是,由情节创造的叙事统一性的内部逻辑能够赋予叙事的各要素间一种必然的关联。情节化以此方式从时间的连续性中创造出一种因果的连续性,从而让叙事变得可理解和可信。利科论证说,叙事中刻画的事件的时间序列是与(将那些要素联结成一个概念统一体的)必然性同时被创造出来的,即从一事接着一事中产生出一事因为某一事而产生的概念关系。正是由于这种转变极好地“模仿”了生活所需的那种连续性,它成为人格同一性和自我理解的理想模型

模仿3

此阶段考虑的是将在模仿2阶段出现的想象的或“虚构的”视角加以整合,使之变成真实的、活生生的经验。利科给出的范例是阅读的现象,在此会出现文本的世界与读者的世界相融合的情况。我们的生活故事不光是被“写成”,它们还需要被“朗读”,当它们被朗读时,它们被当作是我的并被整合进我的认同和自我理解中。随着时间的流逝,我们的处境中会出现新的经验和新的机会以供我们反思。我们可以重新描述我们过去的经验,通过对事件的重述或对过去事件某个细节的重新发现而意识到行为者、处境、动机或客体之间未实现的关联。当然,叙事不必一定要有一个幸福的结局。叙事关注的是连贯性和结构,而不是创造某种特定的经验。尽管如此,重新叙述过去的可能性给我们提供了一种怀有希望地重新想象和重构未来的可能性。正是这一永不被耗尽的过程成为哲学和文学的养料

如果一个人出于任何原因所做的每一件事最终都将成为叙事的一部分,那么不管怎样,他的生活都将具有统一性。叙事的统一性看似不需要努力:它是人类生存的必要形式。相反,如果认为有些生命具有统一性,有些则不然,那我们就需要说明区分的标准是什么以及它是否取决于行为者的选择

之所以要维持传统,是因为我的身份来自于我所处的社会历史情境。我从我的家庭、民族、过去的经历中继承下来的东西构成了我的道德生活的起点,它们部分地决定着我的故事的未来发展轨迹。此外,我的有些身份不是我能轻易拒绝的。我作为社会特定传统的承担者进入社交场景。随着我日渐成熟,我学习以反思性和创造性的方式去推进它,我可以去发展和修改我继承下来的实践。只有死去的传统是僵化的。一个活生生的传统部分是由对构成它的善进行持续论证而延续下来的。在此传统中,对善的追求在世代之间延续。个体对他/她的善的追求是在由这些传统定义的语境中展开的,对于内在于实践的好处和生活整体的好处来说都是如此

以叙事的方式去了解我是谁,就是把自己看成时间中的存在,意识到我现在的状况是我过去行为的历史结果,它不仅仅是一种自然意义上的因果关系,而且是我的能动性在时间中展开的结果。因此,它将自我看成是能动者(而不仅仅是被动的旁观者),即对自己的过去负有责任的人。同时,我也将自己理解为一个面向未来的存在,我试图以某种方式(计划、筹划等)塑造我的未来,改变我的过去

很多故事并没有终点(如肥皂剧),正如很多人的生活并没有统一的目的。即便我们假定故事中的事件是通过它们锚定的目标来获得统一的,那么生活中是否有这样的目的来解释一个人生活中遭遇的所有曲折呢?也许有些人会说这是我的人生任务,但显然大多数人不会这样说,至少他们的生活没有一个统一的目的。他声称,“大多数人的生命都是由完全可分离的项目和目标组成的,尽管每个人都有一个内部的组织目标,但它们很难在一个宏伟的计划中相互关联起来”[插图]

麦金太尔并没有要求我们的人生由一个宏伟的计划统一起来。他显然承认,要过上一种伦理上繁荣的生活,我们需要追求不同的计划和目标。我们可能需要对它们有一种优先性的排序,考虑在不同的计划和目标中哪一个值得投入更多的时间和精力,或者当它们发生冲突时我优先满足哪一个要求,等等。麦金太尔还认为,我需要考虑在某一个实践领域发展出的美德是否与另一个领域所要求的美德相容,因为我们追求的是生活整体的善。此外,由于人生的偶然性,我们的计划和目标也会随之发生调整和变化。但他相信,无论如何,只要这些计划和目标有助于我们过上一种好的生活,我们就可以通过叙事的探求将其看作一个朝向善而努力的统一的故事

当我们寻求获得关于人类事务的见解时,我们需要叙事。叙事包括(历时性展开的)“情节”和(提供整体意义,解释情节所产生的影响的)“背景”这两个要素

因此,人的生活不是任何单一维度的发展,而是由相互关联的三个要素构成。首先,存在一些个体的属性——生理的和心理的能力及其所拥有的内在结构。其次,有一些活动和交往形式构成了个体的日常生活。个人的日常活动、其被他人对待的方式、与他人交往的方式,是典型的被文化孕育的人类一般生活方式的一部分。最后是人格的社会和文化基础结构——一系列的实践和制度,为组成个人生活形式的各种活动提供了背景

一种典型的人的生活是一个特征性的发展轨迹,它包括三个相互关联的维度:能力和属性的维度、活动和互动的维度、社会基础结构的维度。这三个相互联系的维度共同定义了一种人的生活,而一类人的生活反过来定义了一个人,即一个实践单位,这个实践单位为我们会提出何种实践关切设定了界限。人的生活的观点所认可的是一个集群模型(cluster concept),在此,人的生活所需的各个层次的能力彼此交织在一起。例如,人的生理功能会影响其心理状态,反之亦然。对人的生活的集群理解向我们提供了一幅别开生面的图景。在此,任何单一关系的延续都无法作为人格同一性的标准。集群模型认为人格同一性是由这个集群中的各个要素及其互动共同决定的

没有叙事,我们仍然能拥有朴素的第一人称的经验,但如果没有第一人称的现象学经验(被给定的属我性),就不可能有叙事。但他后来指出,叙事意义上的自我与现象学意义上的自我(最小主义的自我)可以相互配合,提供一种对自我更充分的理解

第二章 对能动性的叙事理解

沃尔夫还认为,法兰克福提出的全心全意的赞同需要以我所爱之物在价值上是正确的为前提。否则,我可能是模棱两可和矛盾的。“为了全心全意地关注自己的价值观,自己的利益或自己所爱之物,一个人应该完全地、坚定地致力于推行自己的价值观,没有怀疑,也无需怀疑是否要继续坚持自己的价值观。但是,如果一个人认为自己的价值观可能是错误的,或者认真地认为他关心的某件事可能是一个错误,那么我认为在某种程度上,我们似乎应该有一种矛盾心理,或者至少对矛盾心理是开放的。”

我们生活中许多重要的选择是在道德可允许的选项之间进行的——追求什么样的职业生涯,在哪里生活,是否要孩子,培养何种友谊,如何处理闲暇时间,等等

这意味着能动性的问题有一个历时性的维度,理由有二:第一,我们全心全意赞同的计划常常需要时间去实施。如果全心全意赞同的某种计划是写一本书、戒掉烟瘾、开始某种职业生涯的话,通常我们不仅要当下开始执行,还需要在未来贯彻这一计划。我们很多的计划都面向未来,如投身于事业,对配偶忠诚等。科斯戈尔德也看到,由于我们的计划在时间中展开,致力于某个计划会自动将我们带向未来。第二,强的统一性观点认为,一个人通常以作出承诺来表达其对某事全心全意的赞同。这意味着我们不仅要考虑行为者此时此刻的态度,还要知道其态度在时间中有何变化。全心全意不仅表现为此时此刻的赞同,还须表现为对承诺的持守。一个体重严重超标的人下定决心通过运动减肥,其不能五分钟之后就反悔。同样,如果新郎新婚一个月内就出轨,那么婚礼上携手白头的誓言就会被视为一个笑话。法兰克福和科斯戈尔德都注意到了这一点。法兰克福引入“关心”这个概念作为承诺的一种形式,关心意味着在时间中坚持我们的关切。一个只在某一时刻关心某物的人与一个被冲动驱使的人并无二致。科斯戈尔德也注意到,如果每当有一个新的冲动,“我”就会改变主意,那么很难说“我”拥有自由的意志。看上去“我”更像是这些偶然的冲动发生的场所。因此,强的统一性观点的支持者认为,一个能动者不仅需要在共时的意义上而且需要在历时的意义上整合其意志。一个能动者还需要有一系列稳定的计划或承诺,为其时间中的行动提供指导性原则

第三章 叙事整合与叙事评价

计划与偶然

有的时候,如何处理偶然事件决定了我们生活的纹理。比如,我们来到电影院门前,发现票卖光了。或者一份干了十年的工作转眼间没了;或者我们最在乎的婚姻正处于破裂的边缘。我们不得不面对生活中的突发事件以及未来的不确定性。这种不确定性的来源是什么?部分原因在于外部环境的不可控,我们总是和他人共同存在,我们的计划能否实现取决于我们与他人的互动。我们的生活中既有重要的他人,那些和我们有着亲密关系的人,我们在乎的人,他们的命运和福祉与我们息息相关;也有陌生的他人,偶然事件将我们与陌生的他人联系在一起,从而在不同程度上介入彼此的生活,甚至改变彼此的命运

韦勒曼因此认为,任何一系列事件,无论看似多么不可能,如果它们能完成人们的情绪节奏,都可以成为叙事的原材料。一段话可以通过在观众中产生一些情绪解决方案来获得作为故事的资格。笑话就是一个例子。笑话里埋藏的“笑点”往往是一个意想不到的情节,它改变或扭转了你对故事走向的预测。一个故事的节奏是对情感的唤醒和解决,这是一种生物编程的模式。在此,我们调动我们的身体经验来理解故事。他指出,我们的情感本质上是历时性的,即它们的本质在于它们如何展开。故事从引发一些情感或情绪的顺序开始,当情绪的顺序在某种程度上结束时,故事也随之结束。与一连串的因果关系不同,一系列的情绪有其起点和终点。这就是一系列情绪可以产生节奏的原因。由于各种原因,情绪自然地具有启动性或结论性的特征;因此,如果对一系列事件的论述能解决观众的情绪节奏问题,那么它们就构成了一个故事,一个可理解的故事。正如韦勒曼所指出的,叙事的能力与人类的情感能力的发展有着紧密的关联。对于理解叙事来说,很重要的是那种人们在婴儿时期、在主体间性中已经发现的情感共鸣。如果一个人呈现出的情感特征与其叙述框架不符,我们很难理解那个人

正如谢特曼指出的那样,为了能成功地构成自己,一个人叙事的自我概念必须满足“实在的限制”和“阐释的限制”。[插图]“实在的限制”要求一个人的叙述符合我们普遍接受的关于现实的基本特征和人的本质的认识。例如,叙述必须尊重这样一些事实:至少我们现在知道,同一个身体不能一次出现在两个地方,人一般不会活到一百二十岁以上。“阐释的限制”要求一个人在适当的时候能够表达自己的叙述,或者至少要承认某些问题的合法性。这个约束条件要求,当一个人遇到“你怎么来到这个地方的”,“你为什么选择这种行动”,“你的教育背景是什么”,“你现在的工作对你有什么帮助”,“你觉得你下一步要去哪里”等问题时,能做出对答。TA不需要有一个清晰的计划或一个详尽的解释,但TA不能对此一无所知,无法理解这些问题的意义所在。这里要求的不是完美的和明确的说明,而是承认我们存在某种解释义务,并能够满足其中大部分的要求

第二人称视角

在自我认同的叙事建构中,我们是如何将他人的视角纳入我们的视角中,从而获得一种第二人称视角的呢?想象一下这个场景:在一次学校舞会上,我不小心撞到了人,那人手里的饮料全泼在了我的裙子上,我一下成为全场关注的焦点。这个意外的事件让我羞愧不已,我不想让人看到我出丑的样子,所以急急忙忙离开了舞厅。我之所以感到羞愧,是因为我在意我在其他人眼中的形象,我不希望被别人看作是莽撞的、不得体的。斯蒂芬·达沃尔(Stephen Darwall)认为,所有反应性的态度都是第二人称的,因为这些态度涉及默许的相互关系,诸如羞愧、同情、义愤等情感或态度,不可避免地涉及第二人称视角。这些态度是根据另一个人的期望来表达对自己的估计。反应性态度“预设了我们拥有可以相互要求对方遵守道德义务的权利”[插图]。换言之,我们的第二人称视角描述了我们与其他人在主体间进行的道德互动。第二人称视角的权威取决于“第二人称能力”。第二人称能力意味着人们认为自己有能力回应共同体内部相互间的行为期望。但在第二人称视角下,我们所内化和理解的不一定是他人真实的态度,而是我们对他人态度的阐释

泰勒讨论过一个类似的例子:在宴会上我不小心打碎了一个盘子,明明没有人看到我打碎盘子,而我偏偏以为大家都在以异样的眼光看着我。我的羞愧部分是由我有偏差的理解构成的,这些理解帮助塑造了这些情感。因此,这些情感的独特之处在于,我们的理解构成了它们,而这些理解可对可错。在打碎盘子这个例子中,我可能稍后通过询问朋友得知根本没有人注意到这件事,从而意识到我的羞愧是对我臆想之反应的一个反馈。[插图]我还会在行动中通过考虑其他人的期待、建议来决定如何进行选择,做出行动。一个大学生毕业后努力工作、结婚生子以实现母亲生前对他的期盼。在这个例子中,离世的母亲依然以重要的方式存留在他的生活中,影响他的重大决定。因此,我的同一性与我和他人的关系本质上是相互联系的。这表明我和重要的他人的关系对我的同一性的形成施加了一种构成性的力量。在印度电影《摔跤吧!爸爸》的结尾部分,完成了一系列蜕变的吉塔正面临她人生中最重要的一场比赛,然而她的爸爸却被教练锁在休息室无法到场,在吉塔眼看就要输掉比赛的关键时刻,她通过与想象中的爸爸进行沟通而获得了自信,最终成功地赢得了比赛。休伯特·赫尔曼斯(Hubert Hermans)认为,在实际或想象的对话中,自我有能力在自己的位置和实际或想象中的对话者的位置之间来回移动。我们有能力赋予每个位置有想象力的声音,以便建立不同位置之间的对话关系。正是这种能力让我们能与想象中的他人交谈,以形成更为合理的自我认识。我们生命中重要的他者对我们的期待、建议甚至批评都会对我们产生影响,我们会与想象中的他们进行交谈,从他们的反馈中吸纳意见用于自我形象的建构。重要的他者对我们获得自我形象产生的影响,既可以是正面的,也可以是负面的。完全拒绝他人视角的人是自我封闭的,而过度纳入他人视角的人可能是缺乏自信和自尊的。一个过度在意他人看法的人,总是通过揣测他人想法来行动,其行动缺乏真实的内在动机,从而无法从行动的完成中获得成就感和价值感,建立起自尊自重的自我态度

第三人称视角

“客观性”是一种很高的要求:它应该符合绝大部分人对事实的陈述;它接近所有人的第三人称视角重合的部分,但不等于任何特殊个体的第三人称视角。但无论如何,第三人称视角代表着一种试图站在自身之外(尽可能客观地)思考问题的立场,它在自我反思的过程中发挥着重要的作用。例如,当我被孩子淘气的举动激怒时,我很想打他;但我很快控制住自己的情绪,思考一个公认的好妈妈在这种情况下应该如何教育孩子,接着我打消了怒气,打算跟孩子好好讲道理。这与第二人称的交互性视角不同。虽然在交互性视角下,我会与想象中的“你”进行交流从而获得建议,但这是一种“我”与“你”的情感和观点的交流,而非第三人称视角中我参照“TA”作出的审慎决定

电影讲述了这样一个故事:作家江丰与妻子的婚姻破裂,为了避免痛苦,他选择接受记忆手术来帮自己摆脱痛苦。但提出离婚的妻子其实对这段婚姻有诸多不舍,她希望江丰能记住属于他们之间的回忆,所以要求他把删除的记忆拿回来才肯离婚。于是,江丰不得不回去做记忆重载手术。第二次手术却出现了意外,江丰被错误地植入了一个杀人犯的记忆。他一次又一次地在梦境中反复体验杀人的回忆。随着他越来越多地想起另一个人的记忆,他似乎拥有了“双重人格”,时而是性格温润的作家,时而又像是那个凌厉残忍的凶手。当杀人犯的记忆在自己的脑海中越来越清晰的时候,江丰会不会变成那个杀人犯呢?这部影片通过一个虚构的故事向我们提问:如果自我是通过对记忆片段的编织而建构的,那么通过类似记忆手术的手段,我们是否可以变成完全不同的另一个人?这种可能性似乎存在。但电影给出了一个否定的答案,因为在影片中欠缺一个关键的环节,即自我归因的过程。如果江丰在恢复记忆的过程中,对侵入他大脑的凶手的记忆的体验始终是疏离的、异化的、第三人称的,不能将这些记忆归为是自己的,那么他在进行叙事建构时将不会采纳这一部分记忆,不会将这些记忆归于“我的”。他将感受到严重的记忆冲突和心理分裂,但不会变成那个凶手。电影情节也是如此推进的,江丰最终意识到这个他者的记忆不属于他自己,他通过努力地将这些记忆片段加以拼凑,最后找出了真凶

关于好生活的直觉

假设有这么一个人,在他早期的职业生涯中,他一直处于政治荒野的地带。但后来他掌握了政治权力并做出了伟大的功绩。在他体面的老年,他仍然完全拥有他的权力,最后可能在安全的情况下死亡。与之相对,有另一个人在其早年获得了很好的功绩,但后来失去了权力,虽然他还年轻,但未再获得过权力。在没有听到与此相关的更多信息的情况下,我认为我们自然的直接反应是,第一个人比第二个人更幸运

斯洛特说,我们有这种自然的反应说明我们“对好事晚一点出现在生活中有时间上的偏好”

斯洛特认为,在评价生活的好坏时,在我们生活中发生得较晚的事情往往被赋予更大的重要性。韦勒曼同意这一直觉,但对斯洛特给出的解释感到不满意。他认为,并不是因为后面发生的事情对我们的生活会产生更大的影响,而是因为后面发生的事情改变了之前发生的事情的意义,从而令其对生活的价值有了更大的贡献

例如,选举的胜利极大地促进了这名从政者当前的福祉,可能结束了他之前遭遇的一系列挫折。但这个胜利到底是转瞬即逝的好运还是他人生最终的成功,取决于这个事件在他的人生故事中和在其福祉变动的趋势中占据的位置。就此而言,仅仅诉诸一种时间偏好是无法解释我们对好生活的直觉的,好生活在此意义上得是一个好故事。在一个故事中,一件好事的意义并不仅仅在于这个好事是在苦难之后获得还是在此之前获得,还取决于这件好事与苦难之间具有的特定叙述关系。在这名从政者历经了多年的挫折最终获得成功时,他的成功也赋予了他之前遭受的苦难以意义,因为这些苦难被看作是通往成功的基石。相反,如果他在早年获得了职业上的成功,之后却急剧下滑,那么其早年的成功也会大打折扣,它会被视作是运气而非努力的结果。这种生活的整体福祉明显不如那种逐渐上升的生活的整体福祉

韦勒曼解释说,这是由于“通过在生活中被赋予一个有意义的地位,不幸不是被抵消了,而是获得了补偿”

在一生中,你的前十年的婚姻是艰难的,以离婚告终,但你立即再婚;在另一个人的生活中,婚姻的前十年是艰难的,但随着关系趋于成熟,最后收获了幸福。两人的生活都包含了十年的婚姻冲突,随之而来的是满足感。但让我们假设在前者中,你认为你的前十年的婚姻是一种不可避免的损失;而在后者中,其认为它构成了其幸福的基础

韦勒曼认为后一种情况优于前一种情况,因为在两个人的生活中,不幸的岁月都是不幸的。但在一个人那儿它最后被丢弃了,在另一个人那儿它却得到了补偿。很显然,这两个十年对其生活造成的影响是不同的,即便在它们终结时其感觉同样好

假设有两个人都在历经了同样多的艰难困苦之后过上了幸福安定的生活,只是前一个人遭遇这种苦难比后一个人略早一些

在韦勒曼看来,这两种生活的整体福祉是差不多的。韦勒曼承认,时间分配的重要性在于人生越是往后走,一个事件的意义就越是趋于固定,因为改变这个事件的意义的时间变少了。但他同时指出,仅仅诉诸时间因素并不能完全解释我们对不同生活面貌的偏好,在此我们还须诉诸生活事件之间的叙事关系

尽管它可以改变该事件对生活总体福祉的影响,但它不能回溯性地改变一个人在当时那个时刻的福祉。例如,一个人早年受了很多苦,最后终于取得了成功。我们会认为后来的成功是对其早年苦难的补偿,但我们不会认为早年受的苦就不是苦

不能混淆幸福的生活与有意义的生活

对于一个人来说,历经艰辛获得成功无疑是一种有意义的生活,但一帆风顺获得成功的生活于他而言不是幸福吗?为什么一个人拥有好运(出生在好的家庭,有贵人相助等)就不会增进他生活的整体福祉呢?仅仅是因为这些偶然因素是不应得的,所以就不具有可叙述的价值?以判断生活是否具有意义的标准来判断生活的审慎价值可能是成问题的,[插图]在此,我们可能需要区分生活的意义与生活的福祉,这是两个不同的概念

我们可能更欣赏那种在逆境中拼搏而获得成功的人,认为他的生活充满了意义;但这并不意味着其生活的审慎价值高于某个生活一帆风顺的人,后者无疑是更加幸运(幸福)的。在考佩尼的叙事微积分中,为了说明生活的价值是人们努力的结果,考佩尼纳入计算的要素都属于能动性的要素;但影响我们的生活的审慎价值的还有偶然事件和运气。这些部分未必没有可叙述价值,我们也未必不能从偶然事件中获得经验,从而影响甚至改变后来的人生选择

叙事的理解一定是带有评价性和情感性的输入的,我们如何叙事地理解自己和我们如何评价自己有关

想象一下,一个女士刚刚生下自己的孩子,正处于哺乳期。受到她所处的社会环境的影响,她认为做一个负责任的好妈妈就要坚持母乳喂养,给孩子最好的照料。社会不仅强调母乳喂养对孩子的好处,也强调这个过程会产生强烈的母职意识;电视新闻里还有妈妈跨城上班为孩子备奶的感人故事。她信心满满地决定坚持母乳喂养,但事情不像她想的那么容易。作为一名新手妈妈,她遇到了乳腺炎、发烧、孩子吐奶等一系列麻烦事,她不得已在母乳以外给孩子喂了奶粉。当她将这些突发事件纳入自我评价后,她感到自己是一位不合格的妈妈。休完产假后,她回到公司上班,午餐时和一位香港女同事聊起这些事情。女同事告诉她,因为在香港产假只有十周,且女性多以事业为重,所以母乳喂养率很低。她们一般不会因此苛责自己。那一刻,她意识到尽管她没有做到全母乳喂养,但她已尽力给她的孩子最好的哺育和照料。她开始重视那些她为孩子作的努力——找催乳师按摩、物理退烧以免药物影响母乳等,而不再纠结于有没有实现全母乳喂养这一点,她觉得自己是一位好母亲。在这个故事中,这位女士通过与其他女士的交谈进行了自我反思和重构,更新了对自身的评价

考虑一下另外一个例子。丽娜是一名来自东北的下岗女工,她听说去巴黎当保姆可以赚钱,为了给家人提供更好的生活,便借钱参加了昂贵的旅行团到了巴黎。然而,到达巴黎后,丽娜发现高薪当保姆根本就是一个谎言,对于像她这样语言不通、没有专业技能的人来说,这基本不可能。由于没有合法身份,丽娜去华人餐馆打黑工,收入非常低。无奈之下,丽娜选择了“下海”,成为一名巴黎唐人街的站街女。除了定时给家里汇款,丽娜每到周末都会准时出现在电脑面前,瞒骗家人说她在此找到一份高薪的保姆工作,雇主是华人家庭,对她很好,她在巴黎干得不错。[插图]我们假设这个故事有一个不错的结局,丽娜在赚到足够的钱之后回国,和家人生活在一起。她又找到一份正当工作,并渐渐淡忘了这段不堪的经历,和别人说起的时候,她总是会依据想象来描述她在巴黎是如何做保姆的,慢慢地,连她自己也开始相信这个虚构的故事了

我们都会认为,在前一个故事中,那位新手妈妈通过重新审视自己获得了新的自我理解,她对自己的评价更公允了,她意识到:做一个好妈妈意味着尽力去照顾自己的孩子,而不是完全服从外界的评价标准;做一个好妈妈是复杂且责任重大的事业,但它并不要求你放弃自我。而在后一个故事中,丽娜尽管说服自己淡忘过去的往事,并虚构出一段经历来让自己“洗白”,但很明显,她既瞒骗了家人,也欺骗了自己。为了让家人和自己活在对美好生活的想象中,她隐瞒了重要的经历,希望以此来迫使自己忘记这段经历带给自己的羞耻。然而,一旦她的家人获知真相,他们会感到对丽娜巨大的亏欠以及难以承受的心理负担。即便他们永远不会知道真相,他们对丽娜的感激也同样难以给丽娜带来足够的心理安慰;相反,很可能会加重丽娜隐瞒这一切而带来的心理压力

第四章 叙事的社会维度

“一个人只要保有一些说得过去的数量的常识和经验,他自己规划其存在的方式总是最好的,不是因为这方式本身算最好,而是因为这是他自己的方式。运用自己的能动性不仅本身是有价值的,而且这种运用会带来自我发展,会培养一个人的观察能力、推理能力和判断能力。”[插图]个性的发展又与生活计划相关。生活计划充当着整合一个人在不同阶段的目标,将不同事情整合为一种价值的作用。实现从这类计划中得出的目标与满足一个稍纵即逝的欲望相比有更多的价值。密尔尤其指出:它之所以重要,是因为生活计划是我的个性的表达,是对我是谁的表达。在此意义上,从一个生活计划中导出的价值产生的欲望比我偶尔拥有的欲望要重要得多;因为它来自我的反思性选择,来自我的承诺,而不是心血来潮

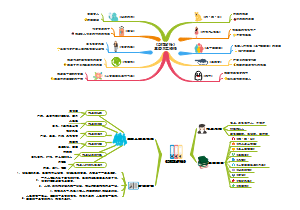

萨默斯认为,个体是社会关系的产物,所有的身份认同都必须通过关系性和文化性的矩阵进行分析,因为它们不可能置身于这些复杂性之外。基于此,萨默斯提供了一个将叙事同一性/认同概念化的框架。她分析了叙事性具有的四个维度,分别是本体论叙事(ontological narratives)、公共叙事(public narratives)、元叙事(meta narrativity)和概念叙事(conceptual narrativity)

本体论叙事

本体论叙事指的是一些社会行为者用来理解自己生活的故事。本体论叙事被用来定义我们是谁——这是知道我们该做什么的先决条件。做什么反过来会产生新的叙述,从而产生新的行为。叙事与本体论之间的关系是过程性的和互构性的。叙述的位置(location)赋予社会行为者身份——无论这些身份是多重的、模糊的、短暂的还是冲突的。本体论叙事将事件处理成情节。人们根据他们在任何特定叙述中如何理解自己的位置而采取行动。但本体论叙事像自我一样既非先验的,也非固定的。本体论叙事使身份和自我成为一种不断生成的东西。因此,叙事将身份嵌入时间和空间的关系中

那么,本体论的叙事是从哪儿来的呢?人们的故事是如何建构起来的?本体论叙事不应被视为“自然的”或从个人的头脑中蹦出来的。人们也不能随意捏造叙事。随着个体对时间的占有,故事是从有限的可用叙事资源库中提取出来的。所以,萨默斯认为,本体论的叙事是社会性的和人际的。本体论叙事只能在社会和结构的互动过程中随着时间的推移而在人际中存在。显而易见,行为者会调整故事以适应自己的身份,而且他们也会调整现实以符合他们的故事。但关系性的人际网络不仅会维持这些叙事,也会随着时间的推移改变这些叙事。也就是说,本体论叙事来源于萨默斯称之为公共叙事的关系网络,并与之紧密相连

公共叙事

公共叙事指的是那些比单一个体叙事更大的且与文化和制度及人际网络相关的叙事。公共叙事可以是一个家庭的叙事,或有关工作场所(组织的神话)、教堂、政府和国家的叙事。例如,家庭成员选择适当的事件来构建他们是如何陷入贫困的故事。主流媒体将事件组织并联系起来,形成关于社会信任危机的“主流情节”。政府机构会告诉我们经济增长与社会发展的故事。公共叙事与叙述性的第三个维度,即元叙事有关

元叙事

元叙事指的是我们作为历史中的当代演员嵌入其中的“主流叙事”。社会学的理论和概念被这些主流叙事——进步、颓废、工业化、启蒙等所编码,这些概念常常被作为理论的预设而不加反思地使用。这些叙事代表了一个时代的史诗戏剧,如资本主义与共产主义、个人与社会、野蛮与自由。这些不同类型的叙事会发生互动

概念叙事

概念叙事指的是人类理解世界所运用的概念叙事。概念叙事指的是社会研究者建构的概念和解释。因为社会行动和制度建设都不是通过本体论叙事和公共叙事产生的,所以我们的概念和解释必须包括被我们称之为社会力量的因素——市场模式、制度实践和组织约束

正如她们父亲所说的,“我要让她们成为冠军,我要让她们以后有权自己选择自己的人生,而不是被人挑拣”。可以这么说,这个故事一开始是由父亲马哈维亚的意志主导的,但随着女孩们内心的渴望被父亲唤起,最后这个故事是由姐妹俩自己完成的。为了正式开始训练,父亲给她们做了T恤短裤,剃了男生头。日复一日从天没亮到天黑的训练,让两个孩子感到苦不堪言。她们不明白自己为何要与其他的女孩不同。为了逃避辛苦的训练,有一次姐妹俩偷偷跑去参加了同龄伙伴的婚礼。听到她们对父亲的抱怨后,新娘对她们说:“我倒是希望我能有一个这样的父亲,能为我的未来着想,而不是从小只让我做家务和做饭,让我一满14岁就嫁给一个从未谋面的男人,终生与锅碗瓢盆为伴。至少他把你们当作自己的女儿,让你们主导自己的人生。”这番话让她们深感触动

第五章 社会意义空间的叙事建构

叙事意义上的承认问题

政治学家威廉·康纳利指出,身份认同是关系性的和集体性的。我的个人身份是通过我认同于被他人认定的集体构成来说明的(如白人、男性、美国人、体育迷等),它通过与我不是的那些东西进行比较来得到进一步的说明。因此,身份认同始终与一系列帮助它成为现实的差异联系在一起。[插图]我们总是以你所依赖的那些差异来说明你是谁。我们需要一种身份来行动,但在实现我们认同的过程中总有一种驱力要消除这种差异。康纳利认为这正是认同政治的吊诡之处。它不是一个逻辑上符合教科书范例的悖论,而是可以被协商的社会悖论。它作为社会压力来运作,通过边缘化、贬低或排除它所依赖的用以指明自身的差异来为自我构成的身份认同腾出空间

在一个社会空间中,不同的社会群体能够获得的话语资源是不同的,引导他们行为的叙事模板也有所不同。叙事不仅可以解释某个个体的自我意识的进展,还能够帮助我们分析社会行为者如何依据不同的叙事做出行动。叙事方法不再是精确地描述个体自我意识如何演化的问题,而是试图分析主体如何依赖于自己的故事来证明以特定方式行事的理由。这些不同的叙事会致使人们获得不同的首选行为理由。例如,在一个城乡分化严重的国家,来自贫穷农村的孩子能够想象到的生活大概就是重复父辈的人生:读完初中就辍学,然后打工赚钱、盖房子,争取早日结婚生孩子,孩子再开始一个新的轮回。他对人生的期望是参照他可能想象得到的最好的结局来设想的;而一个来自大城市富裕家庭的孩子则很可能从小被家族中某个优秀孩子的故事所鼓励,要去国外留学,然后去做那些会影响很多人命运的事情。俗话说“贫穷会限制人的想象力”,而“一个人的视野将决定他人生的高度”,指的就是我们可以获得的叙事模板会影响我们对生活的期望。在某些性别约束严苛的社会中,女性能够获得的叙事模板无非是如何嫁得更好,让家族风光之类的故事。当她们想要打破这种垄断性的叙事,书写自己的人生故事时,她们会遭遇结构性的限制。她们很可能会被污名化,被认为玷污了女性的名声,从而被划分到“不好的”女人那一类

从叙事理论的视角来看,最容易被污名化的群体是那些不符合主流叙事的认知和期待的群体,他们打破了社会的常规和期望,试图挑战诋毁他们的思想体系,从而被看作是“危险的”“失控的”,对现有的社会身份秩序构成了威胁。被社会(主流群体)贬为“他者”有时会造成灾难性的后果,对于某些团体来说,其后果不可想象,甚至可能包括奴役和屠杀

被压迫群体之所以挑战他们可获得的叙事模板,是因为这些叙事无法解释他们现有的经验或者无法容纳他们对自身的期待;因此他们试图重新定义自己,对自己的人生握有主动权。这就带来了叙事意义上的承认问题。从实际角度来看,被污名化和处境不利的群体的成员可能会发展出竞争性的叙事,来说明成为该群体的成员意味着什么,以及如何采取行动让这个群体的处境变得更好

一方面,叙事有时会通过操纵人心来赢得人们非理性的赞同。在话语实践中,人们常常从故事中得出错误的概括。一些个体的故事可能被放大,被当作属于这个身份类别的人的普遍特征,从而制造出一种刻板印象。叙事还可以通过修辞的方式将特定的行为或事件去道德化,从而令罪恶的行径得到掩饰。例如,它可以将充满罪恶的大屠杀美化为旨在促进人种优化的手段

对杨来说,区分的关键不在于理性论证与修辞是不同的沟通形式,而在于其目的究竟是将他人作为工具,还是旨在推进理解和合作

现代社会的伦理理想——如自主性和本真性的理想——号召个体不再被盲目地定义,而应在可获得的一切机会中寻求自我本真的实现

有号召力的故事叙述者能将其自传式叙事与历史的要求结合起来,使之参与到集体戏剧中成为每个人的个体叙事中的决定性时刻。他迫使每个人面对这样的问题:历史呼唤你做什么?他使参与到集体行动中成为戏剧性的必要条件,这种参与既是对个人品格的基本考验,也是对个人身份的必要表达。正是通过富有激情的共享叙述,一个共同体不仅可以使它的成员意识到它在防卫和保护大众等方面的共同利益,还可以构建出关心他人命运的利他主义兴趣、关心思想的意识形态兴趣以及关心共同体命运的爱国主义兴趣