导图社区 海泰新光投资笔记

- 12

- 0

- 0

- 举报

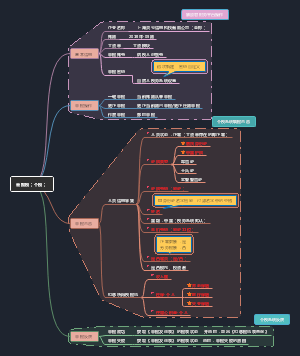

海泰新光投资笔记

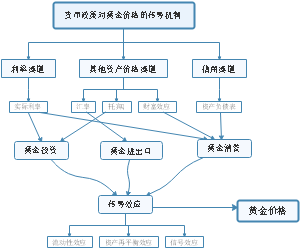

这是一篇关于中心主题的思维导图,分析了不同医学影像设备的市场空间,并讨论了其在国内市场的国产化进程。联影医疗、万东医疗和东软等中国企业在技术创新和中低端产品市场上逐步实现了国产替代,并在一些高端领域取得了显著进展。联影医疗在CT、MRI和分子影像等领域都拥有较大的市场份额,并且在高端产品布局和技术储备方面具有优势。在CT领域,尽管进口企业如飞利浦、西门子和GE占据主导地位,但联影的份额也相对较高。在MI领域,联影和东软是主要的国内厂商,分别占据了一定的市场份额。

编辑于2024-06-04 23:14:01- 医疗器械

- 海泰新光

- 内窥镜

- 第四范式的风险和机会

这是一篇关于第四范式的思维导图,主要内容包括:天准科技、创新奇智、商汤科技、凌云光、思林杰、奥比中光等。

- 海泰新光投资笔记

这是一篇关于中心主题的思维导图,分析了不同医学影像设备的市场空间,并讨论了其在国内市场的国产化进程。联影医疗、万东医疗和东软等中国企业在技术创新和中低端产品市场上逐步实现了国产替代,并在一些高端领域取得了显著进展。联影医疗在CT、MRI和分子影像等领域都拥有较大的市场份额,并且在高端产品布局和技术储备方面具有优势。在CT领域,尽管进口企业如飞利浦、西门子和GE占据主导地位,但联影的份额也相对较高。在MI领域,联影和东软是主要的国内厂商,分别占据了一定的市场份额。

- 赛轮轮胎

这是一篇关于赛轮轮胎的思维导图,主要内容包括:竞争格局,客户,财务,产品和研发,成本,产能,估值,营收,Main Topic。

海泰新光投资笔记

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 第四范式的风险和机会

这是一篇关于第四范式的思维导图,主要内容包括:天准科技、创新奇智、商汤科技、凌云光、思林杰、奥比中光等。

- 海泰新光投资笔记

这是一篇关于中心主题的思维导图,分析了不同医学影像设备的市场空间,并讨论了其在国内市场的国产化进程。联影医疗、万东医疗和东软等中国企业在技术创新和中低端产品市场上逐步实现了国产替代,并在一些高端领域取得了显著进展。联影医疗在CT、MRI和分子影像等领域都拥有较大的市场份额,并且在高端产品布局和技术储备方面具有优势。在CT领域,尽管进口企业如飞利浦、西门子和GE占据主导地位,但联影的份额也相对较高。在MI领域,联影和东软是主要的国内厂商,分别占据了一定的市场份额。

- 赛轮轮胎

这是一篇关于赛轮轮胎的思维导图,主要内容包括:竞争格局,客户,财务,产品和研发,成本,产能,估值,营收,Main Topic。

- 相似推荐

- 大纲

行业

小型化、智能化是未来医学影像设备领域发展的重要方向,

不同仪器的作用

X射线成像系统主要应用于胸部、剥牙骨关节和乳腺疾病的检查

CT用于各种疾病的检查

磁共振主要用于癌症等疾病的检查

分子成像主要用于早期病灶的发现

市场空间

整体医疗影像市场空间

2020 年我国医学影像设备市场规模已超过500 亿元,

占医疗器械13%市场份额,

该市场自 2015 年至 2020 年的复合增长率为 12.4%

2021-2030年行业整体复合增速为7.3%,

其中MR、PET-CT等细分产品增速分别达到10.6%、15.0%

存量市场中,GPS为代表的进口品牌仍占据70%左右的份额。

我国约537亿元(预计到2030年市场规模有望接近1100亿元)

全球医学影像设备行业2020年市场规模约430亿美元、

医学影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像(MR)、X射线计算机断层扫描成像(CT)、X射线成像(XR)、分子影像(MI)等

CT

全球CT市场规模预计到2030年将达到215亿美元,年复合增长率大约为4.8

国内CPCT市场规模预计到2430年将达到290亿左右,复合增速为5.3,相对于全球增速更快一些。

CT受疫情影响,有两年爆发式的增长,每家公司的增长率都在30%以上。原因是国家要求要单独开设发热门诊,这需要配备专门的CT,所以刺激了CT的增长。

预计2022年全球CT系统市场规模达到约153.4亿美元,2030年有望达到约215.4亿美元,年复合增长率为4.8%,欧美发达国家CT市场已经进入了相对成熟期,全球CT市场的主要增长动力来自亚太地区。

国内2022年CT市场容量约161.6亿元,新冠疫情对CT需求的提升,大幅带动了2020年的行业增长,当年同比增长达到46.9%。消化疫情影响后,预计2020-2030年行业增速为5.3%,2030年达到290.5亿元。主要驱动力在于64排以上高端CT的技术替换,以及基于“千县工程”等基层医疗的普及,对CT需求提升。

CT经历了从第一代到第五代的演变,第三代技术,基于探测器和X线管的旋转式,因其临床应用的成熟和完善的技术积累,目前仍是主流机型采用的技术。

CT,全称电子计算机断层扫描(Computed Tomography),成像原理主要利用X射线会被人体部分吸收,剩余的X射线透过,不同身体部位的吸收/透过率不同。广泛用于肺、胃肠道等器官,分析速度快,是临床应用中最常见的医学影像设备之一。

CT设备主要有三个部分:1、X线管(球管)、探测器、扫描架;2、计算机处理系统3、图像显示和储存辅助设备。其中球管、探测器是最为核心的上游元器件部分,两者占仪器整体成本一半以上,高排数仪器占比更高,元器件也衍生出相关上游产业链。

近两年CT的销量变化

22年销量预计在5500-6000台。专家认为也有可能比19年还低

2021年销量接近8000台

20年下半年到2021年上半年,许多小医院响应国家号召也在购买CT,到21年四季度,需求才放缓

2020年销量在7000-8000台

受疫情影响,国家要求医院建立发热门诊,许多三级医院需求激增,但一定程度上受到产能的限制

18、19年是5000台左右

从过去二十年来看,CT的需求与中国经济的发展步调是一致的,

CT在一级医院的渗透率

东部地区和珠三角整体上高于北方

一级医院一方面受到盈利能力的限制,需要财政拨款才能买,一方面人员的技术能力还达不到使用要求,磁共振比CT操作难度更大。

CT保有量的现状及趋势

保有量在25000台左右。

哪些核心零部件国产化率较低

探测器和适用于125排、256排等高端CT的球管。

探测器大多来自国际上一家专门做探测器代工的公司。

竞争格局

根据2020年国内新增台数口径,联影医疗市占率达到28.0%,排名国内第一,另一家国产品牌安科医疗,以11.2%位列国内第四;而在64排及以上CT的高端市场,仍然以GPS为主导,联影市占率为14%,位列国内第四。

最高端的领域有飞利浦的256排,东芝的320等,这一梯队里没有国产品牌

中低端(128排以下)领域,联影和东软势力相当,然后分别是GE、西门子、飞利浦。

64排各家的产品差异不大,进口市占率略占上风。

16排国产占有率高于国际品牌。

低端(16排)领域已经是一片红海,玩家人数太多导致价格较低,利润率较薄

但由于16排销售量的占比超过一半,为了保住市占率又不得不做。

高端靠头部医院贡献产值和利润,低端走国产化路线降低成本,铺市场提高市占率,但怎么打价格战都不会低于国内,国内的价格战策略也是不可持续的。

MR

全球核磁市场规模较大,2020年全球市场规模约为93亿美元,2030年预计将达到145亿美元左右,复合增速约为4.5%

预计2022年全球MRI系统市场规模达到约103.7亿美元,2030年有望达到约215.4亿美元,年复合增长率为4.5%,

国内核磁市场规模较小,2020年约为89亿,2030年预计将增长到244亿左右,复合增长率为10.6%。

中国大陆地区是全球增速最快的区域,预计2020-2030E年复合增速为10.6%,主要来自3.0T MR取代1.5T MR,另外随着产品性能及应用领域的不断拓展,市场仍保持两位数增长。

国内2022年MRI市场容量约112.4亿元,2018年,日本、美国每百万人MRI人均保有量分别约为55.2台和40.4台,同期中国每百万人MRI人均保有量约为9.7台,与医疗发达区域仍有较大差距。

2021年销量在1500-2000台中间,包括进口和国产

每年的销量会有8%-10%的增长

专家个人估计按照机型来说,1.5T大概占了70%,3.0T占30%。每年的比例没有太大变化,因为不是所有医院都能买3.0T的,有对于医院级别的限制(三级以上)。

按磁体类型,

MRI设备可分为永磁型、常导型、超导型以及混合型;

按磁体产生磁场的磁场强度大小,

MRI设备可分为低场(<1T)、

中场(1.5T)、

高场(3T)、

超高场(7T及以上)

自目前医院主流的磁共振设备场强已超过1.5T,而更高T数的MRI设备也不断应用于实际

相较于1.5T系统,3T的设备有更高的信噪比(SNR>500:1)、更高的分辨率(<0.5mm)、更快的扫描速度、更丰富的临床应用等,更高T数的MR设备更多用于科研用途。

3.0T占比的变化及原因

2000年到2010年3.0T的占比也就在10%-20%左右

之后随着医学的发展,医院水平的提高,3.0T在近十年的占比基本达到了30%。

达到一定程度后占比提升不了的原因在于国内公司把1.5T作为主攻方向,2012年左右国产1.5T开始进入市场,16、17年占比就很高了,厂商数量和各家产量都在增长。

八成左右是新购置的,两成是置换的。

因为磁共振是在10-15年前才开始发展起来,而它比较耐用,淘汰周期较长,所以置换的不多,目前还属于增量市场。

不同机型在不同级别医院的配置要求

三级甲等以上的医院可以配3.0T的

二级或三级乙等要看省市管控的松紧程度,有的省二级可以配3.0T,有的只能配1.5T。

一般认为三级以上的医院才能配3.0T,二级是1.5T,三级医院也有很多1.5T。

一级医院基本上是乡镇卫生院或社区服务中心

专家个人认为一级的需求占整个市场1%左右。

增长潜力主要在哪些医院

从台数来看是二级。

从销售额来看不一定,因为一台3.0T的价格大概等于1.7台1.5T。

MR行业及联影的出厂价和终端价?

国产的1.5T出厂价是250万左右

进口的1.5T低端在四五百万,高端的在七八百万。

3.0T国产的很少。

1.5T:国产厂商250万卖给代理商,代理商大约以350万卖给医院,具体看代理商和医院的关系,不同省份差异较大

3.0T:主要是进口品牌的市场,代理商的利润占终端价的20%-30%,20%的较多。

不同机型上国产和进口的差距

1.5T:差异不大,因为只要实现比较基本的功能即可,没有高端的科研要求。

3.0T:还有差距,因为对技术和硬件软件等的要求更高。国产品牌能与国际比肩的只有联影一家,市占率在10%-12%。

1.5T的市场竞争格局?

最大的三家GE、西门子、联影分别占23、4%,飞利浦12、13%左右,

剩下的十几个点是国内二三梯队,包括澳泰、朗润、东软等厂家

高端MR的哪些核心零部件的国产化率还比较低

磁共振包括磁体、梯度、射频三个部分

以前射频是由英国一家厂商垄断的,后来联影也研发出来了,但精确度要低一些

其次是梯度放大器还没有完全实现自产

但总体来说,磁共振的产业链比较完善,零部件基本都是一部分来自国内,一部分来自国外,国外的也是容易买到的。

在国产政策的影响下,MR行业未来的竞争格局?

目前没有明文要求一定要买国产的,

并且“国产”并不是指国内品牌,而是国内生产,哪怕是外国品牌,只要注册证上的生产地址是国内就行。

2020年,按整体销售额口径,国内MRI整体市占率,以GPS为主的外资占70%以上,联影是国产品牌中市占率第一,占11.8%,剩余市场相对分散。而以同年新增台数口径,在1.5T MRI市场,联影市占率为国内第一。

分子影像系统(Molecular Imaging,简称MI)

MI通过将PET和CT或者MR相结合,可显示组织水平、细胞和亚细胞水平的特定分子,反映活体状态下分子水平变化。目前主要用于肿瘤、中枢神经系统和心血管等三类疾病的临床诊断。

全球分子影像市场规模较小,2020年约为31亿美元,复合增速约为6.5%。

MI设备主要用于三类临床诊断

肿瘤疾病:可以发现早期肿瘤,寻找原发和转移灶,鉴别有无肿瘤复发,对肿瘤进行分期和再分期,指导确定肿瘤治疗方案及评价疗效;

中枢神经系统疾病:准确定位癫痫灶,以便采用 χ 刀或 γ 刀精准治疗,也可以诊断抑郁症、老年性痴呆、帕金森病等疾病;3

心血管疾病:其心肌成像被公认为评价心肌活力的“金标准“,也是心肌梗死再血管化(血运重建)等治疗前必要的检查。

MI设备的典型代表为PET/CT和PET/MR

PetCT

预计2022年全球PET-CT系统市场规模达到约38.2亿美元(PET-MR约3.4亿美元),2030年有望达到约58.0亿美元,年复合增长率为6.5%

全球PetCT市场规模较大,2020年约为31亿美元,复合增速约为6.5%。

国内PetCT市场规模约为13亿,预计未来能够维持在15%左右的高速增长。

亚太地区PET-CT市场仍处于快速发展阶段,预计2020-2030年复合增速为13.4%。

国内2022年PET-CT市场容量约18.6亿元,

国内分子影像市场规模约为13亿,15~20年期间复合增速达到17.9%,预计未来能够维持在15%左右的高速增长

2018年之前,PET-CT属于甲类设备,由国家卫健委统一管理、颁布相关配置证,可能程度上限制了PET-CT在医疗机构的普及推广

2018年4月,卫健委发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录(2018年)的通知》,将PET-CT调整为乙类设备,省级卫生部门能够审批配置证,给予医疗机构配置PET-CT更大的自主选择权,全国装机量有望快速增加。预计2020-2030年复合增速为15.0%。

Pet MR

分子影像设备还包括PET-MR,融合了PET与MR的医学影像领域的超高端设备,能够对全身进行扫描检查,同时发现原发灶及全身各脏器的转移灶,实现尽早、准确地对恶性肿瘤患者进行诊断和分析。

PET CT-MR的对比

成像方面,PET/MR对软组织的显像方面更胜一筹,在神经、骨骼肌肉、心脏和肿瘤诊断中更具优势;

而PET/MR无电离辐射,照射剂量低,对于儿童、特殊患者、密集随访者和危重症患者有很大的价值

PET/CT市场化程度更高,PET/MR在成像方面具备优势。

辐射方面,PET/CT拥有较大的辐射且照射剂量高,不适用于常规健康查体

检查过程中,PET/CT不受磁场干扰,而PET/MR易受磁场干扰;

配置证方面,PET/MR仍属于甲类设备,受国家卫健委监管分配,而PET/CT已在2018年改为乙类设备,其配置权下放到各省,拥有更大的自主权。

XR X射线成像设备

全球的XR市场规模大约是1200亿左右,未来的复合增速预计在5.3%左右

预计2022年全球XR系统市场规模达到约137.5亿美元,2030年有望达到约202.7亿美元,年复合增长率为5.3%,亚太占整体市场38.9%,是全球最大XR市场。

国内的XR市场规模大约是1240亿左右,未来的复合增速预计在5.2%左右

国内2022年XR市场容量约129.0亿元,C臂占比超过50%,国内手术量的提升对产品有明显促进作用,到2030年,大中小型C臂增速均有望保持10%以上。

设备发射X光线并透过人体不同组织,经显像处理后即可得到不同的医学影像

XR是基础的医疗诊断设备,被广泛应用于胸部、骨关节、乳腺疾病、胆系和泌尿系统结石、消化、呼吸、泌尿、心血管系统疾病的临床诊断。

随着分级诊疗政策的推行,XR仪器基层下沉市场空间得到释放;同时,新冠疫情也有力促进了移动DR等XR设备的发展,智能化、移动化、动态多功能化将成为行业驱动力。

国产化率

DR及移动DR设备基本实现国产化,乳腺机和DSA国产化率较低,其中DSA国产化率低于10%。

竞争格局

2020年,按销售额口径,国内DR整体市占率,联影占7.0%,国产中仅次于万东医疗,而乳腺机,仍是以进口品牌为主,联影市占率为8.0%。

XR包括DR、数字胃肠机、移动 DR、数字乳腺机、C型臂等产品。按使用特性,可以分成通用X射线(GXR)设备和用于辅助治疗的介入X射线(IXR)设备。

DR

放疗RT

高能放疗市场基本上还处于进口垄断的阶段

低能放疗市场已经逐步实现了国产替代。

国内放疗设备市场规模未来的2020年至2030年的复合增速预计大约在8.1%左右。

国内2022年RT市场容量约38.1亿元,疫情后放疗设备需求逐步恢复,预计到2030年,市场容量约63.3亿元,保持高个位数增长。

主要利用包括放射性同位素产生的α、γ射线,应用于肿瘤治疗,其中包括医用直线加速器、伽马刀、Cyberknife(射波刀)、TomoTherapy(螺旋断层放疗)、质子重离子设备等,其中国内外采用较多的是医用直线加速器

按20年新增台数口径,低能放疗设备细分产品,新华医疗超越医科达和瓦里安,成为国内第一,联影占11.8%份额,高能放疗仍以瓦里安和医科达为主。

临床上基于CT影像定义和规划治疗靶区,给予靶区对应剂量的均匀照射。一体化直线加速器的诞生,将CT与医用直线加速器相融合,实现治疗精准规划,可优化放疗流程,大幅提升放疗效率,实现精准放疗。

增速

全球医疗影像设备市场规模的增速大约是3.8左右,而

中国国内市场的增速大约是7.3,是全球增速的两倍左右。

出海

022年1-11月

我国医疗器械出口总额达4441.79亿元

预计全年出口额为4785亿元

直到今天,我国出口的医疗器械产品仍以低值医用耗材和中低端医疗设备为主

医用耗材出口额最高,比如防护面罩、口罩、诊断试纸等等,总额达2681.8亿元

国产化

政策

2405

突围!深化医疗服务价格改革试点扩面在即

明确将在更大范围、更高层级、更深层面开展深化医疗服务价格改革试点。

近两年来,首批5个试点城市已按新机制平稳实施2轮调价,分别涉及1398项和5076项医疗服务价格

一批价格处于低位、技术劳务价值“含金量”高的项目价格上调的同时

一大批设备物耗占比为主、费用影响大的检查检验类项目价格大幅下降。

将直接在内蒙古、浙江、四川等3个省份开展全省试点,继续指导5个试点城市,预计到2025年前后,向全国推广改革经验。

这也就意味着,2025年后,全国公立医院医疗服务价格有望翻篇,CT、MRI、PET-ct等大型医疗设备检查价格也将全面“大跳水”。

但事实上,自2023年以来,除了试点城市,湖南、河北、山西、四川等省份均进行了一轮医疗服务价格的调整。调整的共性,就是降低了以CT扫描项目为代表的大型设备检查和检验类项目价格。

近期,天津市医保局发布了《关于规范调整部分医疗服务项目价格和医保支付标准的通知》,调整了193项医疗服务价格项目,直接将大型三甲医院CT扫描检查费用降到了100元/次。

在四川省医保局降低的18项大型医用设备检查类价格中,三甲医院普通CT平扫的价格从每个部位150元降至120元,二乙医院从每个部位60元降至48元的“白菜价”。

业内普遍认为,大型设备检查费用不断降低,将迫使医院进一步压缩采购价格,甚至通过减少设备采购来应对高成本问题。而这对于医疗设备厂家、经销商来说,这也必然会导致大型医疗设备价格逐步走低。

4月21日,广东省卫健委在《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》中明确,本轮医疗设备更新支持和鼓励地市发展医疗装备集中采购。

今年初,安徽省医保局、卫健委、药监局联合发布关于调整全省大型医用设备集中采购目录的通知。

除了安徽,福建、海南、四川、北京等近年来也相继探索出了大型医用设备集中采购方案,一些地方也开始探索医疗设备“特色采购”,以进一步降低医院采购成本。

此前,宜宾市也将公立医院需求量较大的彩超、血透、床、镜子类、麻醉机、吊桥塔、DR、CT等八类医疗设备全部纳入带量采购,平均降幅达42%。

4月30日,安阳市公立医疗机构医疗设备集中采购联合体发布了《关于召开医疗设备第二次市场调研会的公告》,明确将采取打包招标的形式,集中采购一批医疗设备,包括:数字X线摄影系统、医用核磁共振装置(MRI)、超声类、监护类、X线电子计算机断层扫描装置(CT)......

但也有相关业内人士表示:大型医疗设备集采,也有望成为国产设备厂商从基层到高端医疗机构跃迁的关键契机,为国内医疗器械企业的产业升级开辟一条全新的道路。

从市场需求来看,随着医疗技术的进步和医疗服务的升级,医疗机构对高端、先进的医疗设备的需求在不断增加。特别是在医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等领域,国产医疗设备厂家已经具备了一定的技术实力和市场竞争力,有望在这些领域实现更大的突破。

竞争格局

公司在国内市场已经达到了第一位的市占率,正在引领中国影像设备市场,并逐步打破国际知名厂商的垄断。

联影医疗、万东医疗和东软等中国企业在技术创新和中低端产品市场上逐步实现了国产替代

联影医疗是国内最大的CT设备厂商,市占率持续提升,尤其在64排及以上的高端CT领域

联影医疗是中国核磁设备厂商中非常重要的一家,市占率持续提升,尤其在3.0t及以上的高端核磁领域

公司具备核心技术和整机生产能力,在超导磁体、梯度射频谱仪等核心技术指标上处于行业领先水平。

在分子影像市场竞争格局中,联影医疗多年来一直占据第一的市场地位,特别在技术储备和高端产品布局方面具备优势。

在医学影像设备领域,联影、万东剥和迈瑞是国内主要企业,市场份额较大

在高端领域如CT和DSA,进口企业如飞利浦、西门子和GE占据主导地位,国产企业份额较小

CT领域中,GE是市场领导者,市场份额不到30%

联影在CT领域的份额相对较高,约为23%

西门子和飞利浦是CT领域的其他主要企业

MI领域中,联影和东软市场份额较大,分别约为15%和9%

超声领域的国产化率较高,迈瑞是市场领导者,市场份额接近40%

设备这一块,如果你有顶流医院的朋友,他一定会告诉你还是进口的好,国产的都是渣渣。

但是,炒股就是炒预期,你得提前预判未来趋势,买定离手,博个大小。对,价值投资也得博大小,没那么好赚的钱。

主题

内窥镜行业

产品类型

医用内窥镜市场可分为

硬镜、

其中硬镜占比约22%

已推广至耳鼻喉科、普外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、儿科等多个科室

腹腔镜占比最大(29%),其次为泌尿(16%)、肠胃(15%)和关节(14%)。

软镜、

内窥镜相关附件以及设备,

下游科室

医用内窥镜的应用已覆盖消化内科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室

内窥镜总市场空间

全球

2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模近千亿美元级别( 弗若斯特沙利文咨询)

全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。

2019年全球医疗设备市场规模达到2245亿美元

2015-2019年均复合增长率为4.6%

预计2024年将达到2926亿美元,复合增速5%左右

据弗若斯特沙利文统计,2019年全球内窥镜市场销售规模202亿美元,2019-2024年CAGR为6%。

根据Evaluate MedTech,预计2024年全球内窥镜市场销售规模将达到283亿美元

国内市场空间

2020年,全球医用内窥镜市场规模约203亿美元,中国市场规模约131亿元。

据派尔特公告,预计2025年国内外科微创手术渗透率有望提升至21.8%,将带动相关内镜设备、耗材采购需求持续攀升

投资建议:与日本和美国等发达国家相比,我国软镜和硬镜的渗透率分别有4倍和2倍左右的提升空间。

到2030年

国内CT设备市场规模将达275亿元,

MRI设备264亿元

PET/CT设备71亿元

DSA设备131亿元

超声设备240亿元

内窥镜设备624亿元

23H1进展

2019年,我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%,微创外科手术渗透率不及美国的一半

23H1: 硬镜比例保持在近55~56%左右,软镜的市场份额占比约为43~44%。

由于疫情的影响,上半年整体市场的招标量并没有达到预期的高速增长。

医院的采购意向和销量相比去年上半年有所下滑,

软镜市场萎缩较大,但超声支气管内镜的市场需求上升。

胃肠镜需求量约占中国市场的30%。

腹腔镜购买比例约为23%。

输尿管软镜、膀胱镜、前列腺电切镜等产品占比约为16~17%。

支气管镜、胸外侧镜和耳鼻喉科的镜子市场占比约为15%。

国产替代的必要性非常大。2021年全球内窥镜市场规模214.0亿美元,其中软镜市场份额高于硬镜,预计2024年增至269.8亿美元,复合增长率为6.0%。2021年国内内窥镜市场规模310亿元,其中软镜市场份额高于硬镜,预计2024增至422.7亿元,占全球市场份额有望进一步提升。由于内窥镜壁垒高,外资垄断市场,硬镜、软镜市场国产化率分别不足15%、2%

软镜

胃镜、肠镜等

软镜设备构造上分为主机和镜体

主机是10年一更新,每次使用完后需要清洗消毒。

镜体则是靠卖软镜设备赚钱。

它不用担心更换周期的问题,因为它的售后80%来自于镜体的更新赚钱

其实近距离向内耗材1~3年一换,但是它又不是耗材,那就不会有集采的问题

软件设备公司的收入贡献80%来自镜体,而且主机的收入贡献越来越低,

市场规模

全球

2019年全球软性内窥镜市场销售额规模预计为118.5亿美元,2015年-2019年年均复合增长率为9.18%

2019年全球软镜设备市场60亿美元、耗材59亿美元

预计到2024年,软性内窥镜市场销售额规模将达到184亿美元。

中国

2015年中国软性内窥镜市场销售额规模约28.7亿元

2019年中国软性内窥镜市场销售额规模约53.4亿元

,叠加耗材,市场规模超百亿。

2015-2019年复合增长率约为16.79%,

根据澳华内镜招股书,2021年国内软镜市场规模超过60亿元,2015-2021年复合增速约14%

根据前瞻产业研究院数据,2021年我国软性内窥镜市场规模有望达到62.9亿元,

国内软镜市场仍有2-3倍空间,2025年软镜市场超百亿

参考发达国家渗透率,预计我国软镜行业远期规模至少3倍空间

日本品牌垄断 80%份额

奥林巴斯

54%,21.8亿;

奥林巴斯在中国的市占率接近80%,高于在全球的市占率。

澳华是全球在1978年开始做研发,

1982年推出了全球首台超声内镜

2009年又推出了全球首个金融电子和机械扫描的超声内镜

在胶囊内镜方面,

澳华从90年代开始研发,2005年推出胶囊小肠镜

2018年更新产品,视野角从145度拓展到了160度,成像质量也得到了提升。

奥林巴斯在中国的内镜诊疗始于1972年,公司遵循学术推广的道路,在国内建立了大量的培训中心,在近5年内为国内2.5万名医疗工作者提供了学习内镜的机会。

奥林巴斯在中国大概有一个客服中心,两个维修工厂,三个医疗教育培训中心,7个技术服务中心,还有多个分公司,400多名的售后服务团队。

宾得

子主题

富士

17%,6.96亿

中国软镜市场仍由奥林巴斯、富士、宾得三家日企垄断,国产份额仍然较低,进口替代空间大

日本在内镜临床领域占据了60%以上的市场份额,主要是因为日本医生在上世纪90年代发明了治疗早期癌症和癌性疾病的组织注射技术,驱动了整个细分赛道的成长。

日本的内镜临床医生有强烈的需求,因为东亚地区胃癌高发,他们需要更好的内镜技术来治疗胃癌。

日本企业在内镜行业的优势主要是三个方面

普及胃肠道筛查普及的早

上市以后年的时候就开始做微商的筛查

日本当地的配套产业资源,包括CD耗材等;

国产品牌份额较小

开立医疗

澳华内镜

目前在国内市场处于第一梯队,市占率大概在4%~5%之间

优亿

国内企业开立医疗、天松医疗、沈阳沈大内窥镜等企业占据一定市场份额

目前市场处于一个日系品牌垄断的局面。对于市场分层来说,三级医院是需求量最大的

基层医院相对来说国产品牌这几年高速的增长,实际上主要还是在基层,所以基层这块我们因为有性价比的优势,国产的品牌做得还是不错的

实际上大家看到国产厂商这几年高速增长的主要都是在基层放量。

增长点

新的增长点是一次性内窥镜市场

在软镜领域,4K是竞争关键词。

目前硬镜市场虽然已大规模普及4K,但是软镜市场正刚迈入4K时代

于软镜属于腔内成像,相对于硬镜而言,软镜对图像的分辨率要求没那么高,医生更看重在手术过程中软镜的稳定性、可操控性、可插入性、灵活度、软硬度等体验,因此知道近两年全球市场才开始出现4K软镜。

软镜市场中,消化内镜占比超过65%。全球企业都把重点放在4K消化内镜的商业化上

4K软镜在全球上市以来,目前已经得到商业化验证

在基层医院市场,软镜的增长也同样可观

开立医疗优势市场主要是在二级医院及以下市场,2023年Q1,开立医疗县级医院和基层医院装机量同比达200%和300%,三级医院装机量同比增长150%。开立医疗2022年来自内窥镜行业的收入为6.1亿元,同比增长34.70%;2023年Q1季度内窥镜设备(软镜+硬镜)同比增长60%

开立医疗驱动增长的主要产品是高清电子内窥镜系统HD-550 系列。在研发布局上,开立医疗的研发策略是横向扩充镜体(如支气管镜、细镜、十二指肠镜、超声内镜等)、纵向丰富内镜的高端功能(如光学放大内镜、可变硬度镜体等)

目前在国内的内镜市场当中,三级医院还是占有绝大的份额,大概占百分之七八十,二级医院可能只占百分之二三十

软镜

2021年国内高端医疗设备行业,如软镜、硬镜、CT、MRI、超声、呼吸机和麻醉机等领域国产化率仍然较低,如软镜国产化率仅为5%

软镜市场上,开立、澳华2018~2021年间内镜收入的年复合增长率分别达40.4%、30.7%,开立超过宾得成为当前市占率第三。

国内的国产企业目前基本上只有开立和奥华两家,今年开立做得特别好,增速最快,奥华次之。

国产化率从5%(有望于26年)快速提升至21%,规模CAGR26.5%。

随着国产厂商逐步突破海外壁垒,2026年国产化率有望提升至21%。

2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,

全国内镜保有量大概在两三万级别

销售市场主要在三级医院,三级医院的需求占销售额的70%以上。

相对证券的需求保有量虽然很大,但每年更新的需求没有那么大。三级医院的保有量已经高度饱和,所以退换率不高。

技术

软镜设备主要由三大系统组成

窥镜系统、

图像采集

CMOS替代CCD打破日系垄断。

内窥镜镜体的图像传感器技术主要分为CCD和CMOS两大类,两者主要区别是数字电荷传送的方式不同。CCD具有灵敏度高、噪点少、图像质量好等优势,

过去内窥镜镜体图像传感器以CCD类为主, CCD 领域最尖端的技术被日企垄断,帮助奥林巴斯为代表的的日系厂商构筑垄断壁垒。

近年来,CMOS成像水平已接近CCD,因具备体积和性能优势以及较好的性价比,打破了CCD在图像传感器领域的绝对垄断。

从竞争格局看,2020年全球CMOS图像传感器的前三厂商分别是日本索尼(39.1%)、韩国三星(23.8%)和我国豪威科技(11.3%),

国内豪威科技、格科微等持续发力,中高端CMOS货源相对充足,国内企业可以摆脱CCD的限制,逐步缩小与进口品牌的差距。

图像显示系统、

图像后处理

图像后处理打破NBI技术垄断

内窥镜生成的是缓慢移动对象的视频,运动产生的模糊会给对象组织的对比度造成不良影响,需要通过降噪算法和滤波技术获得干净清晰的图像

此外边缘增强技术可以生成对比度较强烈的血管视图,改进组织纹理图像以及粘膜表面图像的视图质量

为了检测病灶特征,有些不明显的或早期病变则需要借助假彩色成像、数字滤波等技术,目前奥林巴斯的NBI窄带成像技术仍是主流染色技术,并具有强大的专利护城河

NBI窄带成像是利用滤光器过滤掉内镜光源所发出的红蓝绿光波中的宽带光谱,仅留下窄带光谱用于诊断消化道各种疾病。

其他公司为了绕开奥林巴斯的专利,自主研发了不同的染色技术。

澳华内镜的CBI-Plus染色技术通过440nm和540nm波长的复合光实现对而管和浅表纤维结构的光学染色

开立的VIST技术将光学域滤波与数字域滤波结合,加入了血红蛋白吸收高峰与次高峰的蓝紫光和绿光光谱,有助于微细结构变化及病灶边界的观察。

照明系统。

照明方式

日系品牌凭借着在光学领域的成熟技术优势,占据90%以上市场份额。

产品对比

光学放大等高端功能仍存在差距。目前相较于进口顶尖产品,国产技术在光学变焦等高端功能仍在持续突破,各厂家也在积极布局,进一步缩短和国际巨头差距。

硬镜

腹腔镜、关节镜等

市场空间

行业趋势

内窥镜市场增长潜力大,荧光取代白光趋势明显。全球内窥镜市场规模逐年增长,

荧光硬镜凭借其独特的显影能力,既能满足真实成像需求,也可以满足示踪、探测等病灶识别能力的视野需求,取代白光硬镜趋势明显。

全球

据弗若斯特沙利文预计,2019 年全球硬镜市场规模达到 57 亿美元,预计到 2024 年全球硬镜市场规模达到 72 亿美元,2019-2024 年期间复合增长率为 5%

根据沙利文数据,预计到2025年全球硬镜市场规模有望达到77亿美元,2020-2025年复合增速约3.1%

荧光硬镜

2019年全球荧光硬镜市场规模为13.1亿美元,预计2024年将增至39亿美元,2019-2024年CAGR为24.3%。

2019 年全球荧光硬镜市场规模为 13.1 亿美元,

2024 年全球荧光硬镜市场规模将达到 39 亿美元,

2019-2024 年期间复合增长率 24.3%。

中国

以出厂价口径计算,我们预计到2030年国内硬镜市场规模有望达到约138亿元。

白光内窥镜

我国硬镜市场主要以白光内窥镜产品为主

2019 年其市场规模达到 64.2 亿元人民币,市场占比为 98.3%

预计到 2024 年市场规模将达到 110 亿元,2019-2024年期间复合增长率为 11%

荧光硬镜

国内荧光内窥镜市场起步较晚,2019年市场规模仅为1.1亿元,预计将以100%增速增至2024年35.2亿元,

未来随着荧光硬镜技术迭代更新和临床应用持续拓展,国产荧光内窥镜市场将持续高增。

中国荧光内窥镜市场起步相对滞后,2019 年市场规模仅为 1.1 亿元,预计 2024年将增至 35.2 亿元,2019-2024 年期间复合增长率 100%

增长点

荧光内窥镜是近几年发展起来的新型内窥镜产品,因其能实现表层以下组织的荧光显影(如胆囊管、淋巴管和血管显影),可以同时对白光视野和荧光视野进行成像,对术中精准定位和降低手术风险起到关键的作用,近几年呈现明显增长趋势

到2024年,全球荧光硬镜设备总销售额将增长38.7亿美元,渗透率超过50%,销售额将超过同年白光内窥镜的销售额。

到2024年,我国荧光硬镜设备总销售额将增长至35.2亿元,渗透率达到32%,2019-2024年CAGR高达99.6%,远高于同期全球增速

在市场结构上,巨头看好中国基层医院市场增长。

国产化率

2017年进口厂商占据我国医用内窥镜市场96.4%,

到2021年这一比例下降至93.1%,

22 年,随着迈瑞等国产企业的入局,外资三巨头的市场份额下降至 66.1%。

预计未来国产品牌的市场占有率将进一步提升,预计2025年,国产渗透率将达到18.3%,2030年预计达到35.2%。

竞争格局

全球

硬镜市场格局为日本奥林巴斯、德国卡尔史托斯及美国史赛克占据了超过90%的市场规模,

荧光内镜

史赛克占据主导地位。

2019 年,史赛克的销售额达到 10.2 亿美元,占比为 78.4%;

卡尔史托斯和德国狼牌以 1.3 亿美元和 0.5 亿美元的年销售额排名第二和第三位,市场占比分别为 9.6%和 4.1%。

国内

2021年硬式内窥镜中标品牌中,

市场份额占比前五分别为卡尔史托斯(34.5%)、奥林巴斯(17%)、迈瑞(7.2%)、施乐辉(4.9%)与史赛克(3.5%),

前十厂商占78.8%,

白光内窥镜19‘年竞争格局

进口品牌卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克及德国狼牌等企业占据绝大部分市场份额。

卡尔史托斯的销售额达 26.4 亿元人民币,占比达到 41.2%;

21年10.3亿,34.5%,第一;

市占率在下降

奥林巴斯和史赛克分别实现了 11.7 亿元人民币和 10.9 亿元人民币的销售收入,市场占比分别为 18.3%和 17.0%

国产厂家

近年来,硬镜市场涌入多家器械龙头企业,例如生命监护领域的迈瑞、微创外科器械领域的康基医疗,国内硬镜市场竞争激烈

其中国产厂商迈瑞、欧谱曼迪及锐适医疗共占11.4%市场份额

迈瑞

2017 年推出 1080P 高清内窥镜摄像系统, 2020 年推出 4K 白光内窥镜摄像系统

,经过几年发展, 2021 年起成为中国硬镜市场上中标数量排名第 3 的企业。

硬镜市场上,迈瑞超过史赛克成为当前市占率第三。

根据迈瑞2022年年报,其硬镜系统增长超过 90%

康基医疗

4K医用内窥镜摄像系统,收入2056万元,同比增长233.4%

欧谱曼迪

抓住了荧光内镜的发展机遇,在中国硬镜市场上也具有了一席之位。

海泰新光

2015年史赛克推出荧光内窥镜,可以对特定的组织进行成像,这一产品很快在北美市场实现了高速增长。

史赛克凭借这一技术重回内窥镜C位,占据了全球荧光内窥镜市场超过70%的市场份额

史赛克2022财年来自内窥镜业务的营收为24.23亿美元,同比增长13.2%

海泰新光2022年收入4.8亿元,同比增长53.97%,其中医用内窥镜的增速更高,收入3.6亿元,相比上年度增长 60.78%,占主营业务收入 76.90%。

随着荧光内窥镜由北美市场向新兴市场扩张,荧光手术术式也逐渐从腹腔手术向泌尿科、妇科等其他科室发展。

两大驱动力之下荧光内窥镜市场高速增长,为史赛克代工荧光内窥镜的海泰新光也实现了增速高于史赛克

另一大商业化快速放量的技术是3D内窥镜技术。

这一技术背后的主导者则是奥林巴斯。根据奥林巴斯年报,奥林巴斯的腹腔镜业务主要由3D影像系统VISERA ELITE II驱动

3D 技术带来的优势则在于还原真实视觉中的三维立体手术视野,这一技术出现时间较早,但是缺乏在商业化表现上有待提升,随着3D内窥镜的商业化表现得到验证,3D技术有望开始引领市场增长

荧光硬镜竞争格局

荧光硬镜

2019年NOVADAQ(史赛克旗下)和欧谱曼迪分别以5700万元人民币和5390万元人民币的销售额占据我国荧光硬镜领域51.4%和48.6%的市场份额

截止2022年年底,已获NMPA认证的国产荧光摄像系统的厂商近20家,2家获批进口厂商为NOVADAQ及史赛克。

2019 年史塞克占据全球荧光硬镜市场 78%市场份额,

排名第二、三的卡尔史托斯和德国狼牌市场占比分别为 10%和 4%,

由于荧光内窥镜技术壁垒较高,市场集中度较高

国产化率

硬镜

整体来看,2018年,内窥镜的国产化率不足10%,2022年提升至约15%,国产化进度加快

目前,中国硬镜市场国产化率在15%,预计2030年国产化率将达70%。国产硬镜尚处于蓝海阶段,除迈瑞(市占率7%)外尚无绝对国产龙头

2020年,国产市占率:5.6%

据此测算澳华内镜2019年国内市场占有率约为3%。

2021年:国产市占率:6.4%

2026年:预期16.8%

《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)明确规定了政府机构(事业单位)采购国产医疗器械及仪器的比例要求

其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;

12种医疗器械要求75%采购国产;

24种医疗器械要求50%采购国产;

5种医疗器械要求25%采购国产

县级医院中国产的中高端医疗器械份额要在2020年达到50%,2025年达到70%,2025年国产核心部件国内市占率达到80%,

我国软镜近90%的市场份额为海外龙头

内窥镜国产化加快,开立、澳华、迈瑞表现突出

奥林巴斯作为内镜市场的领军者,2019~2022财年间中国区内镜收入的年复合增长率约6%,而国产领军企业的收入增速远超奥林巴斯。

2020年国内微创外科手术渗透率12.8%,其中三级、二级和其他医院的渗透率分别为14.1%、11.4%和3.4%,与美国50.7%的渗透率相比还有较大提升空间

政策

市场空间

1、老龄化加速推动医疗资源配置需求释放

2、医疗新基建拉动医疗设备市场扩容

医疗设备迎来国产替代大浪潮

集采

影响较小

1. 两票制

2. 阳光集采

3. 带量采购

1)需要挤压的流通环节利润空间小

相比医用耗材或药品,大型设备的利润链分配更集中于研发制造环节,流通环节空间大大低于耗材药品,需要挤压的灰色空间小。

比如安徽省2015年就开展过大型医疗设备集采了,平均降价幅度30%左右,近几年连3.0T磁共振都纳入了。

不过设备集采目前还只在省级层面,没看到多省市联合集采或国家集采

2)采购模式不同:

设备采购“带量”相对有限+产品非标准化决定了设备集采的难度高且降价幅度有限

。毕竟作为CT、MRI这类大型设备,即使三甲医院也只有几台,不可能批量采购

3) 支付方不同:

设备属于医院固定资产投入,资金主要来源于财政拨款或医院自筹,而不是医保直接支付,降价压力没有药品和耗材那么大

4)购买方诉求不同:

医疗设备对于医院来说属于固定资产,而从投资回报率来看,属于院端盈利性较强的开支项目,因为也更倾向于采购高性价比(性能更优先)而非最低价格的产品

国产化替代

政府国内企业自主替代

一方面,多地政府发布“进口医疗设备采购清单”,限制医疗机构采购进口设备,国产替代率逐步提升

政策补贴

另一方面,国家卫健委逐步放松对医疗设备的配置管理,高端影像设备有望加速放量。

贴息贷款政策进一步刺激医疗设备采购需求

卫健委9月15日发布拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知,涵盖了各级各类医疗卫生机构,包括县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院等六大购置主体,以及具体设备配备清单。贴息贷款将成为医疗设备采购的另一重要资金来源

预防性紧急医疗资源储备

2022年11 月 17 日国家卫健委提出持续加强定点医院建设,要求定点医院 ICU 床位扩建至 10%。

12月9日,国家卫健委医政司司长焦雅辉在发布会上表示:要以地市为单位,按照城市的人口规模,把方舱医院升级改造成亚定点医院。

所谓亚定点医院,就是在方舱医院的基础上,使其具备一定的治疗功能,要按照其床位10%的比例来改造监护床位。

此外,卫健委还要求扩容和改造三级医疗机构重症资源,保证综合ICU和可转换ICU能够达到医院床位总数的8%。

简单测算可大致估计上述改造扩容将至少带来100亿以上呼吸机、监护仪、除颤仪等重症病房相关设备增量需求

十四五”大型医用设备配置规划

2023年6月29日,国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》,明确“十四五”期间大型医用设备规划配置数量和准入标准。

十四五期间医用设备管理品目总数由2018年版的10个调整为6个(甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个)

“十四五”期间,全国规划配置大型医用设备3645台,其中甲类117台,乙类3528台。

按照产品品类来看,

除高端放疗设备及伽玛刀外,各设备配置数量均有所提升

甲类大型医用设备配置准入标准

甲类大型医用设备兜底条款设置的单台价格限制由3000万元增调为5000万元,

重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备

重离子质子放射治疗系统规划总数60台,“十四五”规划41台,“十三五”期间规划16台。

高端放射治疗设备规划总数125台,“十四五”规划76台,“十三五”期间规划188台。

PET/MR调出甲类目录后,

乙类大型医用设备配置标准指引

乙类由1000-3000万元增调为3000-5000万元。

PETMR、PETCT、腹腔内窥镜手术系统、常规放射治疗类设备

PET/MR以及PET/CT规划数量大幅提升

PET-CT规划总数为1667台,其中“十四五”规划860台;

PET-MR规划总数为210台,其中“十四五”规划141台

腹腔内窥镜手术系统规划总数为819台,其中“十四五”规划559台;

“十四五”期间甲乙类大型医用设备配置标准趋于宽松

其中质子放射治疗系统和高端放射治疗类设备对临床服务需求(肿瘤患者收治数量、临床服务开展年限)、配套设施以及专业技术人员资质和能力等方面的要求均有所降低;

PET-CT对机构条件、专业技术人员、设备配置等方面的要求有所降低;手术机器人对手术种类不再设置要求,相关专科开展腔镜手术时间的要求也由原来的5年以上调整为不少于3年

我们认为,准入标准趋于宽松有望推动大型医用设备的采购需求进一步提升。

本次大型医用设备规划配置数量和准入标准符合预期,规划文件落地将利好国产医疗设备龙头公司

十四五”期间大型医用设备配置规划数量显著提升,

准入标准趋于宽松,将带动大型医用设备产业链升级,促进高端医疗设备创新发展

竞争格局

一、迈瑞医疗

近5年营业收入从137.5亿增长到303.7亿,每年都是20%以上的增长;扣非净利润从37亿增加到95亿,每年增长超过20%;

净资产收益率ROE每年平均30%左右;总资产报酬率ROA每年平均20%左右

毛利率每年都在60%以上,净利率每年都在30%左右

资产负债率每年都在30%左右

深圳迈瑞医疗成立于1991年,由七名前安科生物员工,包括李西廷、徐航和成明和创立。通过生产、销售患者监测、成像和其他诊断产品,迈瑞已经成为了一家全球领先的制造商,拥有41家子公司和分支机构,分布在31个国家。在中国,迈瑞有32家分公司。

2022年,迈瑞医疗实现了营业收入303.66亿元,同比增长20.17%,实现归母净利润96.07亿元,同比增长20.07%。公司已连续7年营收净利增速均超20%。而其收入规模已突破300亿元大关。在2023年一季度,公司的营业收入与归母净利润均同比增长超过20%。

在产品线方面,迈瑞医疗在2022年实现了三大产品线业务的高质量发展,其中,公司生命信息与支持业务实现收入134.01亿元,同比增长20.15%;体外诊断业务实现收入102.56亿元,同比增长21.39%;而医学影像业务实现收入64.64亿元,同比增长19.14%。

在本年度的 CMEF 展会中,发布了BeneFusion i/u系列输注泵、迈瑞CAL 7000全自动血液分析流水线、4.5M²的迈瑞M1000生化免疫流水线等多项新品。

二、联影医疗

近5年营业收入从20亿增加到92亿,每年增长超过25%;扣非净利润由亏损3亿到盈利13亿,每年增长超过20%

净资产收益率ROE20年、21年都超过30%,22年上市导致资产增加,净资产收益率降低到17%。总资产报酬率近三年都是10%左右

毛利率最近4年都在40%以上,近3年接近50%;净利率近三年都在15%以上

资产负债率在上市之前较高,为60%左右;上市融资后资产负债率降到了30%以下

联影医疗,是中国最大的高端医疗设备研发生产企业之一。

成立于2011年,总部位于上海嘉定。

联影医疗专注于影像诊断设备和放疗设备的研发和生产,其产品涵盖了医疗设备的各个领域

在2023年的上半年,联影医疗展现了显著的业绩增长。

新产品销售规模不断增长,叠加海外新市场扩张有序推动营业收入同比增长33.42%,达22.13亿元。

联影医疗的海外销售表现尤为抢眼,多项核心产品的海外销售提速,远销至亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲等50多个国家和地区,彰显公司核心技术逐步比肩海外巨头,更打开了中长期业绩增长点。

CT产品、首款75cm孔径3.0TMR产品、首款CT引导一体化直线加速器等产品。这些创新成果的落地,使得联影医疗在行业中取得了一定的领先地位。

三、开立医疗

近5年营业收入没有稳定增长,20年还有小幅度下降,最近两年转好,分别增长20%以上;

扣非净利润从18年到20年大幅度下降,从21年开始转好,近两年扣非净利润取得翻倍增长

净资产收益率ROE19年小于10%,20年为负,近两年接近15%;总资产报酬率ROA近5年趋势与ROE一致,近两年接近10%

销售毛利率5年来每年都超过65%;净利率近两年为20%左右

资产负债率20年以前40%,近两年降到了20%左右

四、万东医疗

近5年营业收入增加缓慢,每年平均增长小于10%;扣非净利润五年前就是1.37亿,22年为1.57亿,5年基本没有变化

净资产收益率ROE近5年平均小于10%,总资产报酬率ROA每年都小于10%。

毛利率近五年平均在45%左右,净利率近5年每年都在15%以上

资产负债率近5年都比较低,近两年在10%左右

五、理邦仪器

近5年营业收入从9,9亿增加到17.4亿,21年有较大幅度下降,22年恢复增长;扣非净利润趋势与营业收入趋势一致

净资产收益率ROE除了20年超过40%,其他年份均小于15%,近两年稳定在13%左右

总资产报酬率ROA除了20年超过30%,18,19年都在10%以下,近两年稳定在10%左右

毛利率5年来一直在55%左右;净利率20年在27%,其他年份都在15%一下,近两年稳定在13%

资产负债率5年来都比较低,每年都在20%以下

六、海泰新光

近5年营业收入从2亿增加到4.7亿,整体趋势是每年都在增长,22年增长幅度较大,达到50%以上

扣非净利润从0.5亿增加到1.7亿,总体趋势与应收差不多,22年净利润增长幅度接近80%

净资产收益率ROE上市之前都在30%左右,上市后降幅较大,21年为12.7%,22年为15.9%

总资产报酬率ROA趋势与ROE接近,上市后从上市前20%以上降到15%以下

毛利率20年以前58%左右,20年以后毛利率升高到64%左右

净利率上20年以前是30%以下,20年以后逐步上升到38%

资产负债率5年来都比较低,上市后降到了15%以下

七、澳华内镜

近5年营业收入从1.56亿增加到4.45亿,整体趋势都在增长,除了20年有小幅下降.

扣非净利润从亏损0.05亿增加到0.2亿,扣非净利润很不稳定,大起大落,20年和22年降幅都达到60%

净资产收益率ROE五年来有四年都在10%以下。总资产报酬率ROA趋势与ROE接近,五年中有四年都在5%以下

毛利率比较稳定,5年都在60%以上,近两年接近70%。净利率不够稳定,21年、19年在15%以上,其他年份都在10%以下

资产负债率5年来都比较低,一直在15%以下

子主题

技术:

根据相关的研报来看,目前内窥镜的核心技术包括

1光学技术

2cmos传感技术

cmos技术核心在传感器,都是外购的。

3图像处理技术

图像处理技术其壁垒非常高,也是史赛克的核心技术。

4精密制造技术。

精密制造技术目前已经慢慢被国内厂家攻克

海泰和另外两家最大的区别就是掌握了光学技术。

海泰之前一直是给史赛克做odm以及产品核心部件的唯一设计及生产供应商,包括高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组。

海泰是光学业务(26%)和内镜的代工。

公司也是以此技术为切入点进入内镜领域,目前掌握了光学产业链底层技术和生产能力,是公司的核心竞争力。这也是海泰区别于其他另外两家公司的地方。

开立其实主营业务是超声和内镜。

澳华就都是内镜相关的产品和耗材。

股价、交易

1年股价走势图

3年

2404

3月份

连着四周,周周有内窥镜的行业深度报告,只能有两个解释

要么是机构在帮主力摇旗呐喊吸引散户关注,为机构派发筹码做准备

要么是行业真到了业绩释放甚至爆发期了。无论是哪种可能,自选关注先

内窥镜行业,我是乐观的,毕竟行业本身在高速发展,民众有获得更好的额更精细的医疗需求,又叠加中美贸易摩擦下政策对国产医疗器械的明面支持,只要国产企业龙头们能深耕细作、乘势而起,取得优秀的营收、利润增速该不是难事

3、开立医疗,既有超声设备,又有超声软镜,产品逐渐渗透三甲医院,当能很好的受益医疗新基建,从股价走势而言,也是走得最好的,重点关注。

4、澳华内镜,看了几遍报告,感觉是最专业的国产软镜,而且管理层推出的股权激励也是期望23、24年的营收能再翻倍,虽然估值高些,也不失为一个优秀的关注标的。

5、海泰新光,看了几遍报告,感觉是最专业的国产硬镜,产品主要是出口,为内窥镜头部外企提供硬镜配件。股价走势目前是三家里最弱的,作为同行业标的,亦是自选关注

、参考

https://xueqiu.com/4935740014/236128674

中心主题

市场

内镜行业, 包括软镜、硬镜加上配套的内镜下治疗器具,这个领域的市场规模和发展空间足够大

奥林巴斯凭借内镜产品系列的全面布局和全球化扩张撑起了千亿市值,

公司历史

两个创始人从老牌国企汕头超声出来

十多年时间把超声做到了国内老二

19年超声业务面临了很大挑战

内窥镜是公司继超声领域后横向扩展的第一个细分领域

软性内镜目前全球市场被日系三家垄断

迈瑞曾经想进入该领域但最终选择了放弃

公司已经推出了高端内镜产品,处于国产领先地位

差不多十年前,净利润已经过亿了

产品线不断丰富,产品实现了从低端到中高端的跨越,但整 体利润水平并没有大幅提高

在进行一个公司从低收入低投入的模式向中高收入中高投入模 式的转变

每年近20% 的研发投入保障了公司产品的技术领先性和多产品线战略的推进

主要业务和产品

收购威尔逊布局内镜下治疗器具

推出高清硬镜产品布局硬镜领域

超声

在研产品

超声内镜(已经拿到CE)

血管内超声

超声业务是公司目前的“基本盘”

行业

超声行业目前处于成熟稳健发展阶段,每年增速5%-6%左右

超声更多的是往高端上的,或者说是高端机型高端设备的需求,从高端医院向低等级医院逐级替换

高端放量才是真正的收入的拉动,包括利润贡献的最重要的引擎,中低端那些做量的一些型号,对于整个公司来说,其实利润贡献并不大,所以一定要高端放量。

竞争格局

当前中国企业在全球该领域的地位也很高,已有两家公司进入全球前十,其中就包括开立。

在超声领域达到中国第二名、全球前十名

产品发展

开立超声60平台(一个中高端平台)获得了临床积极认可,进入较快增长阶段

开立超声新一代平台会在今年正式发布,这将是集成行业前沿技术的高端超声平台,融合开立特有的全场连续聚焦的相干场成像技术、国际一流水平的单晶探头,搭载高分辨造影、弹性成像、融合成像,以及妇、产科智能等技术

内镜

在内镜领域,开立医疗投入了整整10年的时间,我们才在业内建立了知名度,并开始取得盈利。

消化内科产品是快速增长的第二曲线

产品

全高清电子内镜系统550系列

通过搭载光学放大内镜、十二指肠镜、超声内镜等更多高端镜种,将进一步拓展临床应用场景,打造消化和呼吸等多学科领域的完整解决方案,构建开立和其他国产品牌的竞争优势

半年的时候,我们看到内镜的装机比去年大概涨了190%多,所以整个装机的情况非常的好。

行业

竞争格局

开立在中国市场占有率是第三名,

目标是希望未来能做到全球消化内镜领域前三名。

内镜设备在近几年的增速非常快,占国内软镜市场的比例已经超过7%,今年预计能够超过10%

软镜

系统+半耗材

客户

新增的三级医院的装机大概要超过100家以上,其中有60多家是三级医院,十几家是复购的,差不多将近50家完全是新增的

腔镜外科

微创外科是开立增长强劲的潜力业务,

2016年开立高清消化内镜成功获批让我们有信心切入腔镜外科领域

腔镜外科从2016年开始研发,依托软镜技术基础,2021年公司腔镜外科产品一经推出便在国内处于领先地位

预计未来三年,公司的腔镜外科产品会有较好增长

开立的腔镜外科产品协同超声、软式内镜共同打造科室手术整体解决方案,从而构建开立在国内腔镜外科的领先地位。

血管介入

血管内超声(IVUS)是进入心血管内科的种子业务

设备+AI

坚持以设备为核心,实施“医疗设备+AI”的策略。

AI并不是单独存在的,而是融入超声和内镜设备中,让它为产品赋能

AI主要帮助我们解决三个问题

一是质控问题,通过AI让检查标准化,医生必须扫查特定位置,看得更全面,不会漏诊盲区

二是智能扫查,例如开立超声S-Fetus技术应用在产科,可以将诊断用时从20多分钟降为5分钟即完成对胎儿筛查和参数测量,在人口基数大的国情下,在保证准确性的同时减少筛查时间

三是智能识别,例如早癌识别,扩大识别器官门类和增强筛查灵敏度等方向。

AI是助力医疗设备更好地服务医生的一种辅助手段,或者从信息处理层面,AI将带给产品原始信息处理更高效精准的处理方式。

AI将提高开立设备的含金量,让医院更认可设备,减轻医生负担和压力。

产品发展历史

2002年,开立作为国内第一家专注在彩超研发制造领域的企业,两年后发布了第一台国产便携式数字彩超

2016年公司发布了国内第一台高清消化内镜;

近期,属于心血管介入领域的超宽频IVUS产品历经9年研发获得注册证

21年新产品

2021年开立彩超X5作为首台入驻天和核心舱的国产医学影像设备,在航天医学研究及航天员医学监督与医学保障任务完成中发挥着极其重要的作用。

22年新产品

超声70系列发布

光学放大的HD550内镜发布

凸阵超声内镜注册

血管内超声注册。

公司新一代高端超声平台Pluto已在2022年获得CE证书

2023年有望在国内拿证并上市

2023年公司也将会推出新一代硬镜产品4K100

如今开立经过20年发展,在超声领域达到中国第二名、全球前十名,软式内镜领域成为国产龙头企业

微创外科

目标

是公司第三条产品线,未来三年会持续加大投入

规划今年该业务线能在2023年收入的基础上至少实现翻番

且希望通过4年培育期

使得外科产品线的收入在2026年时能够快速达到大约5-6亿元的水平

产品

营收进展

22

23

023年,开立医疗微创外科产品线实现了超7000万收入

该产品线以腔镜为核心设备

以及周边辅助设备

耗材

数字化显示等形成一个比较完善的外科科室方案

国产替代空间:这个就不细说了,无论高端超声还是内镜,均有广阔的国产替代空间,投开立的应该都知道这一点。尤其是软镜,基本被日本三巨头垄断。

必须正视和奥林巴斯的差距,人家的内镜可以做到45倍光学放大,确实牛逼没话说

高端客户对价格不敏感:三甲医院会选择最好的医疗器械,想在这个市场靠打价格战拿份额基本行不通。要真正实现国产替代,必须要拿出真正有品质的好东西

在研产品

运营

20

21

22

23

H1

Q3

没有具体的说要等到三季报出来才会有这么详细的我觉得整体跟半年报差不多

24

另据投资者整理的一季度内窥镜招标金额数据

2024年第一季度中标金额为153,020,711元

同比下降60.18%

自去年下半年以来,受外部环境因素影响,终端医疗机构客户采购景气度不高,预计这一现状在今年上半年仍将持续,下半年可能会有所好转

网友的信息是否可信需要打一个问号,但市面上应该有专业统计招投标数据的网站,付费是可以拿到高频数据的,结合管理层调研信息的说法,有一点是可以确定的,即今年一季度和二季度是开立医疗业绩低点

历史营收

营收季节性

公司收入历年来都有明显的季节特征,依次为四、二、三 一,第四季度收入最高。

公司每年第一、第三季度的净利润都不高

主要利润来源于第 二、第四季度

在手订单

研发

当前遵循 “多产品线发展”和“高强度研发投入”的理念

每年近20% 的研发投入保障了公司产品的技术领先性和多产品线战略的推进

开立的研发全都做了费用处理,没有一分钱资本化

最大挑战之一就是从单一产线向多产线的转变。

因为医疗器械行业中,各个细分领域间的核心技术差异非常大

团队主要专注于超声成像技术

当决定进入内镜领域时,对我们来说几乎等同于“从零开始”。

开立医疗的研发费用占总收入的比重在18%左右

费用

随着收入增长带来规模效应,销售、管理、研发率用均会下降。

今年短期借款基本还完,明年财务费用会大幅下降

集采影响

集中采购和带量采购的区别

医疗器械(尤其是大型医疗)复杂,无法一致性评价,不好集采(带量集采)

(不带量)集采一直有,节约总监费用

销售

2022 年起,公司将正常参加军队医院的采购,有望增加收入来源

应收

一是海外经销商

。公司给予海外经销商一定的信用 账期,

通过购买中信保的保险对海外应收账款的风险进行对冲

目前海外应收账款滚动较为良性,整体风险可控

二 是国内部分政府项目及医疗集团。

总体占比较小,客户信用较为良好。

3年以上100%计提

海外

在海外,因为我们在海外有5个营销的子公司,招聘的是外地的人员,

公司软镜业务在 国内市场占比有望在未来 3 年内突破至 10%或以上

软镜领域,国产软镜市场占比极低,公司软镜收入在国内占比 大概 5-6%,

渗透率

如全国三级医院的数量超过2700家,而开立软镜产品的装机数只有430家,还有大量的渗透空间

国内外

总体

21

22

23

23年,开立医疗海外营收9.4亿,同比增长18%,贡献了44%的收入

股份

管理层减持

7月提出,11月update,平均减持价格38元

三股东合计减持总股本0.34%

管理层

陈志强,

高级工程师,1987年毕业于同济大学应用物理专业

2002年联合创立深圳市开立科技有限公司,现任公司董事长。

估值

五倍股,

若在内镜行业全面开花,冲击千亿市值也不是没有可能

业绩预估

公司希望未来 1-2 年,

超声能保持每年 10-20%的 稳健增长

内镜能保持每年 40-50%的增速

通过开发和培 育新产品,包括血管内超声、超声内镜、硬镜等,公司相信随着多 产品线战略逐步成形,

公司未来超声和内镜将分别保持稳健增长和高速增长,构成公司收入的基本盘

腔镜外科和血管内超声则是增量业务,未来增速会相对更快

开立22年的利润不会很高 但有很多好消息,适合炒作一把

真释放利润要23 甚至24年。

商誉

商誉余额主要来源于之前收购的上海威尔逊

公司目前已经全面接管威尔逊,短期 内主要任务是稳定团队,加强与母公司的融合

从前三季度威尔逊的业务情况看,公 司内部判断今年不会有大的商誉减值

风险

开立在军队招标中有做假被限制不能进军队系统采购的事件,我给打了负分;

澳华内镜

背景

1994年,公司董事长顾康先生创业成立澳华,是国内较早从事内窥镜业务的公司之一

股东、董事谢天宇先生,在软镜领域有丰富的从业经验和前沿技术探索能力,也为公司输送大量研发人才。

早期公司发展相对缓慢,

2013年开始启动融资引入财务投资人,AQ系列产品上市,过去10年发展开始加速,随着公司产品更新迭代速度加快,产品力提升,临床逐渐接受、认可公司品牌。

2021年公司在国内软镜设备市场占有率接近5%,内资中领先

产品和服务

主要产品分为内窥镜设备、内窥镜耗材和内窥镜维修服务

主要产品包括BC系列、AQ系列和VM系列

早期的VIP体系

低端的vme机型

vme-2300, vme2800, vme-98s, vbc, vrl

中高端的aq系列

aq-100

aq-200

aq-300

AQ-200

产品

AQ-200有电子放大功能可以放天1.2、1.5,2倍,没有光学放大功能

在今年5月份推出了AQ200升级款200L这款产品,临床反馈不错。

推出了升级款200l产品,增加了三种特殊光的染色,包括电烟纸和红绿色,对临床有意义

200产品则是一个小平台,只有消化镜和胃肠镜

公司的AQ-100和AQ-200系列产品被中国医学装备协会列入优秀国产医疗设备名录、被上海市工信委列入上海市创新产品推荐目录

定位、客户

200现在卖的主要也还是二级及二级以下医院,

末来200主要面向可二级及以下医院,尤其是是基层医院学未需求相对较小

200定位二级及以下医院,因此我们预计未来200销售额占比可能会下降。

AQ-200上市后,由于具有性价比优势,打入了部分三级医院市场,三级医院占比由2018年的14%提升到2020年的18%

卖到真正三级医院我也看过三级医院的列表,实际上很多都是比较偏远的一些三级

AQ200在三级医院的占比不高嶙,因为它相对于三级医院的设备来说,它的产品力还是不够强,差异化不够

公司一套AQ-200软镜系统(一套主机+一条电子胃镜+电子肠镜+其他配套产品)比外资产品终端价格低20%-40%,性价比优势凸显,在二级医院、基层医疗机构以及民营医院等客户中优势显著。

使用情况

二级院的人他一般第一台买外资的,第二才买国产的,因为外资属于应用场景都可以搞定了。

大部分手术还是用外资的。

现在技术差别图像差不多,但是操控性这些竞品操作的精准度这块跟外资还有差别的。

但是在一些性能上,比如可靠性、耐用性、抗疲劳程度等方面,国产产品还有差距,这是我们国产软件企业在不断追赶的过程。

国内外主要竞争对

手新代产品(CV-290,约为奥林巴斯2012年推出的产品)

销售情况

2018-2020年公司覆盖公立三甲医院数量分别为39/73/107家

2018~2020年的毛利率分别为80.2%、85%、86%,远高于AQ-100和VME系列。

上市后增长迅速,2021年销售占比超30%

AQ-200今年销售额占比预计会有所下降。

22年前三季度AQ-200占内镜设备比重45%左右

AQ200在三级医院的占比目前约为15%

2022年公司AQ-200主机、镜体在三级医院装机数量分别为26台、101根

服务三级医院客户25家

由于新一代产品AQ-200的放量及并购内窥镜耗材及周边设备公司的贡献,公司收入从2017年的1.3亿元快速增长到2019年的2.98亿元。

库存情况

之前经销商有部分合理库存,按照去年及今年的增速预期,很快能消化掉。

22年

200智能多光谱系统升级上市,该系统搭配新上市的AQL-200L 多LED光源,使用寿命更长、亮度更高,成像视觉效果更佳,三种特殊光染色模式可呈现更多组织细节;

搭配最新上市的具有可变硬度功能的内窥镜,提高内镜操作性

1 完成AQL-200L多LED光源国内注册,MDR检测并申请注册;

2.完成AQ-200 智能多光谱系统国内发布上市;

3.新款5LED光源进入检测阶段

23

报告期内公司发布全新AQ-200 Elite内镜系统,

进一步拓展了可适配内镜的范围,适配胃肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜以及经皮胆道镜,

能够胜任上消化道、十二指肠、结肠、支气管、鼻咽喉、胆道等多个部位,

适用于多个科室,为医生提供更为便捷与全面的内镜解决方案,并在医疗资源优化整合中发挥积极作用

1.完成AQL-200L多LED光源国际注册;

2.完成AQL-200 Elite国内国际注册;

3.完成AQ-200注册变更,兼容AQL-200氙灯、AQL-200L、AQL-200 Elite多款光

24

AQ200去年进行了升级,推出了新的edis机型,整体产品竞争力增强,预计今年的销量将大于去年。

AQ-300

产品

产品概览

国内首家获批的4K高清成像的软镜系统,

国内首款4k超高清内镜系统,差异化的功能匹配了临床端医生对图像清晰度的需求。

包括超大钳道的治疗内镜、更细的检查内镜、100倍超精细检查光学放大内镜、智能辅助设备等产品,在性能与参数上也有了非常大的提升。

应用领域

澳华内镜的300是一个大的平台,不仅用于消化科,也会用于其他科室

配件

除了定焦胃肠镜外,还搭配可变硬度肠镜、光学放大镜体,均已上市

配有支气管镜、耳鼻喉镜、十二指肠镜、双焦内镜等,十二指肠镜已完成型式检测,其他镜体也已进入型式检测阶段。

适配32寸或55寸4K医用显示器

产品优势

具有国内首款4k超高清内镜系统,差异化的功能匹配了临床端医生对图像清晰度的需求

主要体现在抗清病灶、提升医生的使用友好度和减轻患者的不适度,

其中抗清病灶主要体现在技术上,包括图像清晰度、对焦、图像放大技术和提升病变组织跟正常组织之间的对比度。

包括超大钳道的治疗内镜、更细的检查内镜、100倍超精细检查光学放大内镜、智能辅助设备等产品,在性能与参数上也有了非常大的提升。

和AQ-200的区别

自前评估会存在小部分替代

AQ-300产品相比AQ-200产品在性能、参数方面有非常大的提升。

一是AQ-300上市前,部分高等级医院使用AQ-200,300上市后部分医院会采购新设备替代200;

二是两款产品市场定位有差异,300目标是高等级医院,

竞争对手

AQ300对标奥林巴斯2084,

AQ300配置在技术上达到了国际同行的水平。

后续改进方向

提升医生使用的友好度主要体现在镜体的操纵性持续的一个经验,包括可变硬度、智能弯曲、强力传导和工作流程的优化等方面。

产品差异化的优势以及售后团队对产品的打磨与改进正在不断提高临床端对产品的认可度。

AQ-300的销售要得到临床端医生的认可,需要市场、销售、研发工程师、售后工程师等多部门的配合。

一是图像清晰度,从高清电子内镜嶙系统到4K显示

二是对焦技术,从难以近距离对焦嶙到双焦点甚至变焦

三是图像放大技术,从电子放大到嶙光学放大,包括光学放大倍数从85倍80倍到125~135倍,以及推出的一c内景实现的520倍光学放大;

四是提升病变组织和正常组织之间嶙的对比度,引入了特殊光的观察技术,如NBA的窄带成像技术和AFI的自体荧光减弱技术,以及IFI的近红外成像技术等。

公司还在丰富图像增强,工作流程嶙优化等方面不断提升技术水平。

商业模式

软镜设备的商业模式更接近耗材,不同于一般医疗设备的折旧摊销模式。

目标客户

300定位高等级医院,学未需求较大、对产品性能要求较高

面对高等级市场需采用高举高打的模式

去年公司在市场推广无其是三级医院市场投入较天,也取得了比较理想的效果

研发和销售投入

公司正在积极组织与医院与专家的交流、合作,并不断打磨产品性能,在市场上已经得到了不错的反馈,后续也将持续进行多部门合作

预计有40%的研发费用持续投放在AQ-300的持续迭代上,今年年中AQ-300会打磨到一个临床比较满意的状态,为后面的大规模的临床装机做铺垫。

明年研发费用中还会有占比30%以上的费用是投向AQ-300;

临床端反馈

将近半年的打磨,已经达到了医生比较满意的程度

上市至今已经过大量的临床试用,从收集的临床反馈来是非常积极的

临床医生认为AQ-300使用感受良好,各项指标及操作表现已经可以满足于临床需求,其中包括产品的图像清晰度、色彩还原度、可操控性、耐久度、手感等。

几年前国产和进口产品在故障率上确实存在较大差距,但随着时间推移,这种差距已经显著缩小。目前国产和进口产品的故障率差距已经不大。

销售情况

2022年11月上市,目前尚未进入大规模销售或装机阶段

22年第四季度,有部分订单及出货量,整体占比相对较小

今年业绩目标主要靠AQ-300驱动,预计今年下半年装机会起量。

AQ-300上市两个月,陆续在一些头部三级医院进行试用,第四季度有订单产生

但AQ-300对第四季度业绩贡献有限。

2022年受疫情影响,部分订单装机延迟,视具体情况确定。

截止到331AQ300,中标是20~25套

从去年年底上市到现在中标25套,这是真实数据。

有望拉动2021-2024年收入CAGR42.4%

我们目标是到后年24年的时候。嶙我们国内设备的市占率,软件设备的市占率能达到10%,

产品迭代进步

21年

22年

定焦系统国内发布上市

放大内镜完成国内注册

完成十二指肠型式检测;

完成双焦内镜、分体胃肠镜、支气管内镜、鼻咽喉内镜、泌尿内镜、外壳胆道内镜等产品设计开发,进入型式检测阶段

23年

公司根据临床端的反馈对AQ-300系列进行了持续的迭代,在操控性能、操作手感、稳定性等多个方面做了进一步完善,产品性能得到了持续的优化

AQ-300在1H23处在临床试用及优化期

3Q23入院受到行业政策影响

4Q23起正式发力推广

23年AQ-300收入占公司内镜设备收入超过一半,成为拉动业绩增长主要动力。

1.定焦系统国内发布上市;

2.100倍放大内镜发布上市;

3.十二指肠镜发布上市;

2023年,公司在国内推出可匹配全新一代4K超高清内镜系统AQ-300使用的十二指肠内镜,

更高的像素能够让医生更加清晰地观察和辨认十二指肠情况、快速找到十二指肠乳头,从而高效进行后续操作

4.支气管内镜、鼻咽喉内镜发布上市;

5.多款内镜完成型式检测送检;

6.双焦内镜、分体内镜国内上市;

7.新增多款产品型号原理验证中

24

1Q24收入在同期高基数下仍有较好增长,

24年1月,AQ-300在欧洲拿证,海外放量值得期待。

考虑到公司设备收入的季节性因素,我们认为2Q24收入存在同比及环比反弹机会

其他在研产品

AQ400

预计推向市场的时间应该是2027年,相较于AQ300实际上是一个4年

3D消化内镜:

21年报

部分关键技术已完成验证,产品处于工程样机研发阶段

22年报

完成了设计开发,3D成像效果测试

目前已完成样机开发,其上市后将填补3D软性内镜市场空白,为临床诊疗提供新手段;

完成了设计开发和3D成像效果测试,未来有望填补3D软性内窥镜市场空白。

2404 目前已完成原理样机及3D成像算法的设计开发验证

内窥镜机器人

:处于样机测试中,其中主要设备已进入动物试验准备阶段,产品上市后将进一步提升公司行业影响力及高端市场话语权。

处于样机测试中,主要设备已进 入动物试验准备阶段,进一步开拓高端市场。

21年报

1.完成关键技术攻关;

2.部分配套设备已在检测过程中;

3.完成部分技术动物试验验证

22年报

样机体模测试中;

2.主要设备已进入动物试验准备阶段;

2404

目前已完成原理样机测试及动物试验,产品上市后将进一步提升公司在复杂、精密消化道内镜下手术设备中的市场话语权。

硬镜业务

公司暂时没有做硬镜业务的规划。

硬镜产品应用科室较多,技术壁垒相对软镜较低,且硬镜厂家较多,不同科室有各自优势品牌,公司未来主要聚焦在软性内窥镜领域,推进软性内镜领域进口替代。

超声内镜

公司没有超声内镜产品,未来会考虑做,但时间优先级不是特别高。

22年在研产品

内窥镜

运营

2022年实现内镜设备收入3.92亿元,占主营业务收入88.09%

内镜设备收入中主机、镜体销售额占比分别为25.16%、60.22%

市场和行业

内窥镜设备占比从2017年的82%提升到2021年的87.53%

内窥镜设备又可分为主机、镜体和周边设备

镜体和主机占主要贡献,其中镜体占比稳中有升,从2017年的47.3%上升到2020年的52%;

主机占比从2017年的28.22%下降到2020年的16.88%

周边设备主要是公司2018 年收购欧洲子公司WISAP生产,占比从2017年6.49%提升到2020年18.8%。

,预计今年24年整个软镜的国内出货量大约为70亿,公司目标是达到7亿的国内销售量。

运营

历史营收

21

营业收入:3.5亿,+32%

净利润:5700万,+208%

公允价值变动:3.3万;

扣非:4770万,+299%

现金流:6600万;-7%

ROE:9%;(3.5%)

22

主营业务收入为4.45亿,较上年增长28.3%

按照产品

软镜设备收入占比接近90%,耗材占比10%多

疗耗材实现销售收入4935.06万元,较上年同期增长23.56%

内窥镜维修服务实现销售收入368.43万元,较上年同期增长10.22%。

AQ300、AK200、AK100和ABM等主要产品贡献收入

按照地域

国内收入占比77.27%,

境外收入占比22.73%

按照季度

下半年以来,公司收入端呈现逐季增速提升的态势

2022Q1/Q2/Q3/Q4公司单季度收入分别为0.82/0.86/1.13/1.64亿元(yoy+13.8%/+14.1%/+38%/39%),

23Q1收入端实现1.25亿元,同比增速达到53.77%

报告期公司AQ-200主机、镜体在三级医院装机数量分别为26台、101根,服务的三级医院客户数量25家

净利润为2,000多万

同比下降61.9%

持续加大研发投入、营销体系建设等

同时为新产品AQ-300进行较多前期推广工作,使得期间费用支出增加较多所致

扣非:970万,-79%;

公允价值变动:1300万;

费用率

公司营销投入1.3亿元,较上年同期增加80.68%

研发费用占比从21年的14.22上升到21.68

销售费用占比从2021年的21.02上升到29.6

22年前三季度毛利率70%左右,公司综合毛利率相对稳定。

23

Q1

收入完成1.25亿,较去年同期增长53.77%

AK200今年一季度收入下滑

经销商更愿意去拿AQ300产品,以及去年省200还有一定的渠道库存

其他低端产品继续下滑,产品线继续向中高端产品转型

研发费用占比

从去年的17.41提升到今年的25.37

销售费用从

去年22年初的q1的26.25上升到6.80个百分点的33.09

净利润

1500多万的

销售毛利率76.17%,较上年年底增加6.44%

一季度AQ-300贡献了一定比重订单与出货量

终端装机规模起速度更快后,毛利嶙还会往上走

AQ-300做为全新的4k超高清内镜系统,在参数与性能方面有了非常大的提升,产品价格也有所上升,导致一季度毛利率上升

使得AQ-300收入占比较高,对毛利率变化造成较大扰动

Q2

收入1.67亿元,同比增长94.8%

归母净利润0.22亿元。

环比+30.4%

扣非归母净利润率10.6%

H1

营业收入28,908.47万元,同比增长72.74%

净利润3,807.94万元,同比增长651.46%

扣非:3332.26万元,同比增长2,033.76%。

Q4

营收2.49 亿元(同比增长51.68%)

,归母净利润0.13 亿元(同比下降3.18%)

投资收益363.63万元

财务费用-263.29万元

扣非净利润722.4万元,同比上升37.04%

负债率12.53%

毛利率73.78%

全年

营收6.78 亿元(同比增长52.29%)

产品

中高端机型主机、镜体在三级医院装机(含中标)数量分别是96 台,316 根

装机(含中标)三级医院73 家。

22 年为25 家

中高端机型三级医院主机装机(含中标)数量为 96 台

(22 年为 26 台)

中高端 机型三级医院镜体装机(含中标)数量为 316 条(22 年为 101 条)

三级医院市场渗透率进一步提升

内窥镜设备业务收入622.20百万元,同比增长58.63%

AQ300占到整个内镜设备收入的51.58%,

AQ 200目前是8.71%

AQ-100/VME2800 的收入为 0.78 亿元(+7%)

主机占了整个内镜设备的61.6%,镜体是25.43%。

周边设备 占比 13%。

其他收入来自VME 其他系列、动物镜系列等

内窥镜诊疗耗材收入42.57百万元,同比降低13.73%,

内窥镜维修服务收入12.35百万元,同比增长235.20%

地域

营收5.64 亿元(同比增长63.96%),毛利率77.69%(同比增长3.16 pct),

境外营收1.13 亿元(同比增长11.66%),毛利率54.58%(同比增长1.19 pct)。

公司2023 年共销售主机3518 台,内镜6200 根。

归母净利润5785 万元(同比增长167.04%)

剔除股份支付后的规模净利润为8749万元

减值2580万;

信用减值:784万

资产减值:1800万;

存货减值:650万

商誉减值:1154万;

盈利能力提升得益于高端产品AQ-300的持续推广;

子主题

销售毛利率73.78%(同比增长4.05 pct),

产品结构中高毛利的中高端机型占比提升所致。2

费用率

销售费用率34.27%(同比增长4.67 pct),

销售费用率增加明显,主要系销售核心团队人员扩张,职工薪酬、修理费及差旅费增长较多所致

销售费用同比增加76%

管理费用率13.40%(同比下降5.54 pct),

研发费用率21.68%(同比持平)。

研发费用1.5亿元,同比增长52%

销售净利率8.96%(同比增长3.32 pct)

渠道库存:差不多是一个季度的量

库存管理大约保持一个季度左右的库存。

24

Q1

营收:1.69亿,+35%

净利润:276万,--85¥

剔除股份激励净利润:2450万,+24%

公司于2022年以及2023年分别进行了两轮股权激励,

由于第一期与第二期的归属期均包含2024年,因此2024年将计提两轮股权激励费用,相较2023年有一定增长。

销售费用率37.55%(+4.46pp

应收账款周转天数

历史上在90天左右,

但2024年第一季度提高到了117天

在手订单

中标

1月份,48条,3.97亿元;中标金额下降18.4%

2月份,中标35条;金额:1600万元;-36%

3月份:中标17条;金额890万元;同比下降74%;

2024年第一季度,澳华内镜中标金额为68,803,455,同比下降57.5%

公司的销售意向订单远大于实际销售目标。确实有很多去年的意向订单延迟到今年。

主要是在设备销售到经销商端或代理商端时确认收入

营收季节性

季度分布上,通常4季度装机最多,其次是2季度,然后是3季度和1季度

21

22

23

历史业绩

2018~2021年间,

澳华的内镜收入达到30.7%的复合年增长率

公司毛利率逐步上升

,从2017年的61.50%上升到2021年的69.29%

2018年推出的高端产品AQ-200毛利率80%以上

产品收入拆分

财务

毛利率

从内镜的设备来看,17年到19年在疫情之前,它的复合增速是超过百分之50的,

我同样类型的产品,我们都差不多嶙相当于国外企业品牌达到70%的样子

平均来说我们基本上出厂价是终端价的

费用率

研发费用率会保持在20%以上。

销售费用率目前处在一个高位

去年我们营销团队规模持续扩张,招募了一批有三级医院网络资源和经验的销售精英,但反映到销售额的产出还需要一定的时间,所以短期来看销售费用率会有一个冲高;

管理费用

管理费用因为目前公司也是处于一个要去攻三甲,同时也在不断的引入一些高端的人才,所以在管理费用的这一块,在三级医院还没有放量之前,管理费用率会处于一个比较高的水平。

已经在前两年比较高的水平上有所回归,从整个管理团队目前的配置而言,后续效率会更高,费用率会有所下降。

净利率

我们预期AQ-300经过两年的放量后,2024年净利率会进入稳态。

应收

库存

ROE

负债率

子主题

分红

投融资

我们17年收购两家耗材子公司,分别是杭州精锐和惠阳嘉城,常州嘉城和杭州精锐,当然体量都很小

18年是我们收购了一家德国公司visa,他原来是做硬件周边设备,我们收购了以后进行了一个整改和升级,目前是作为公司在欧洲的营销中心进行运营,从过去几年的运营的结果看来还是不错的。

产能

历史-现有产能

公司目前的主机产能约2,500台,镜体产能约4,000条

在建产能

子主题

公司生产基地项目计划两年内完成,完成后将新增3,500套内窥镜设备和6,500条内窥镜镜体建设,这将大幅提升公司产能。

公司2023 年共销售主机3518 台,内镜6200 根。

生产基地建设募投项目

最初选址是常州,

2022年9月,生产募投项目实施主体、实施地点、实施方式发生变更,地点由常州变更到上海

目前该项目按计划推进中。

供应链

国内的供应链已经可以能满足公司大部分原材料需求,小部分原材料采用全球采购的方式保证供应链安全

公司始终非常注重供应链问题,AQ-300产品国产化率达到95%

首先镜体这块你进去的这些生产必须国产

另外光学的这些元器件,主要是国产化的大部分应该是

镜片其实就是原材料会从日本买,具体镜片打磨设计其实也去做,做的也在中国这边打磨的

你看你15年之前为什么国内不行?海外是有控制的,但他就不卖给你中国企业

所以你中国企业的崛起就是靠反正其实一个真是说边界的最大的变量就是中国的配套产业的成熟。

售后服务

澳华内镜在营销端采取的是只换不修的策略,确保不会耽误临床使用,并备有备用机。

产品在试用和迭代过程中不断提高产品的耐用性和可靠性,以提高客户的满意度。

未来,维修也会成为澳华内镜的优势点

研发

研发投入

公司核心研发人员均是自行培养的,主要成员来自北京大学等知名大学或科研院所,专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。

21年:

研发投入:14%;

投入资金:4900万;+25%;

22年

研发投入9600万 ,+96%; 占比21%;

截止22年底研发人员210人,占公司总人数的24.28%,较21年底增加79%

23年

投入1.46亿,+52%

研发团队和技术

海、北京、西安和无锡设立4大研发中心,

分别专注内窥镜关键零部件、系统集成和生产技术研发,电子电路、

算法和前沿技术,软件和人机交互技术,

光源及内窥镜基础创新技术的研发创新。

目前形成了三大技术平台和八大核心技术。

内镜图像处理技术、

镜体设计集成机制

安全隔离技术平台。

公司主要产品的迭代周期是4-5年

2013年推出具有分光染色功能的AQ-100

2018年推出主研发的光通内镜系统AQ-200,创新性地采用激光传输和无线供电技术

2022年推出首款4K超高清内镜系统AO-300,搭载首款4K超高清消化内镜,光学放大可至100倍

截止今年的630公司是有133项专利启动20项发明专利,有46张国内的证,还有一些海外的证。

客户

国内外

整体

未来几年仍然以国内市场为主

俄罗斯、德国和美国是三个主要的境外销售国家,三个国家合计占公司境外销售收入的50%左右

对于海外市场的布局,欧洲是第二块最核心的市场

在欧洲我们还国产企业比较多的就是比较多的是一个农村包围城市的策略

19年

2019年,公司海外收入同比增长58.9%,

境外前五大客户的收入占境外总收入的比例由47%占比下降至26%

20-21年

2020-2021年,疫情影响下,公司海外收入仍保持相对稳定状态。

22年

境内收入3.44亿元,占比77.27%,保持较快增长

公司在海外拥有本土化的团队,2022年公司的海外收入占公司主营业务收入的22.73%,同比增长3.98%

国际市场:实现收入1.01亿元,占比22.73%,目前海外市场占公司收入20%-30%,基数较小

23年

境内收入高增长2023年境内收入5.64亿元,同比增长63.96%,毛利率为77.69%。

境外收入1.13亿元,同比增长11.66%,毛利率为54.58%,

AQ300海外注册:今年陆续在欧洲、韩国、巴西、亚洲大部分国家都会获得300的证,今年国际也是同步进行发力的。目标是在3-5年,让海外市场也成为公司主要发展的动力。

海外市场采取多元化措施,即多产品、多渠道、多品类

多产品,目前海外市场以AQ-100,VME系列、AC-1等产品为主,后续会逐渐导入中高端产品;

多渠道,海外以欧洲市场为主,其他地区采取代理方式,未来会考虑复制德国子公司模式

欧美等地区动物镜市场发展相对较快,未来海外市场除了人用产品外,兽用产品也会逐渐补齐

销售渠道

2018-2020年公司覆盖公立三甲医院数量分别为39/73/107家,

公司的销售团队与经销商团队都具有丰富经验,匹配了公司当前的销售策略

从经销商角度来看,我们已经布局70~80%了,还有一些零星的区域正在进行招商。

目前经销商数量大约有100家左右,主要来源是在三级医院特别消化领域,有经验有资源有网络的,包括之前做进口品牌的和做其他主流品牌的经销商

2022年公司在学术推广方面投入力度较大,效果不错,今年市场推广工作主要围绕高等级医院装机开展。

去年受疫情影响学术活动以线上为主,今年线下活动的频次预计会增加。

AQ-300经销商主要由两部分组成

一是重新招募,这部分经销商拥有手富的高等级医院资源、渠道、经验等;

二是原有优质经销商提升。

主要是经销

2021年经销收入占比达到81.14%

该模式下公司的直接客户是经销商,可以充分利用经销商的区位优势与渠道资源,缩短终端医院的开发周期,提高对终端医院的响应速度与服务能力,加快资金回流,降低资金占用成本;

代销模式下公司的直接客户是代销商,公司通过代销清单确认收入

直销模式下公司的直接客户为医疗机构等终端用户或ODM客户。

23

23年公司销售团队扩大至363人,占总人数的33.24%,提升了公司的专业学术服务能力

子主题

公司主要面向二级医院销售,2018-2020年公司二级及以下医院销售占比约84%

但三级医院(尤其是三甲医院)市场空间更大、产品更新更换快

公司自2018年AQ-200推出后,三甲医院覆盖数量快速提升,2018-2020年公司覆盖公立三甲医院数量分别为39/73/107家

估值

股份

减持

公司目前有一级市场的财务投资者

Appalachian Mountains Limited,

2211, 占公司总股本8.72

2303-2309,已经减持1.74%

2404

持股2.04%;

计划减持1.99%;

君联欣康和高燊

2303,

持有占公司总股本的9.58%。

计划坚持3%

实际减持2.55%;56-66

2305,

持有6.57%

计划减持5%;

实际减持0.09%;

2404

持有6.45%;

拟减持1.61%;

千骥生物医药创业投资有限公司

2211 ,占公司总股本8.29%

持有4.99%

2303,计划减持4.99%

2305,完成减持4.99%;

60-73元;

已经清仓减持

持有约一千多万股股票

高管

谢天宇

持有3.87%

2211,计划减持0.97%

实际减持0.41%

增持

无

回购

无

解禁

股权结构

启明系的君联系、千机创投、CM等。

在上市之前就已经完成了员工持股,现在核心高管基本上都有股权

所有副总级以上的核心高管履历和股权持股情况都很好。

顾康、顾小舟父子为公司控股股东,合计控股33.58%,已完成接班。

其中小洲光电是公司设立的核心员工持股的持股平台

目前该平台持有公司2.35%的股权。

股东人数

激励

22年

250万股;

以22.50元/股的授予价格向66名激励对象首次授予224.00万股限制性股票

23年

500万股

本激励计划限制性股票的授予价格为31.08元/股。

024年营业收入不低于9.9亿元

024年净利润不低于1.2亿元

2025年营业收入不低于14亿元

2025年净利润不低于1.8亿元

2026年营业收入不低于20亿元

2026年净利润不低于2.7亿元

加起来

750万股,5.6%;

估值

公司的目标是用5~10年进入全球的前三名。

根据公司股权激励计划、公司短期自标等2023/2024年收入端要实现50%增长

2024年国内内镜设备市占率要达到10%

中期100亿软镜市场看20%市占率,25%净利率,叠加高壁垒产品出口潜力,给予40倍PE,至少看200亿市值。

2404

ir

管理层

顾小舟

毕业于北京大学,获博士学位,入选“闵行区领军人才”

机会

产品

公司旗舰产品AQ-300性能显著提升、镜体种类持续丰富,有望在三级医院实现快速放量

中高端内镜逐步放量,三级医院渗透率提升

高端系列放量明显,加速迭代可期。

国产CMOS厂家不断成熟,国内厂商在多个主要指标上已与进口品牌无异

持续布局3D消化内镜、内窥镜机器人系统、一次性内镜等新产品,有望贡献新的盈利增长点

多款新镜种在2023年陆续上市,包括全新UHD系列十二指肠镜、超细内镜等多款细镜产品、UHD系列双焦内镜、分体式上消化道内镜等,进一步丰富了公司镜体种类。

销售渠道

销售团队扩充,加大中高端产品市场推广,23年毛利率、净利率均有提升

出海

公司海外出口、内镜耗材远期均有望成为重要增长来源

海外AQ-300CE取证,助力公司海外装机逐步呈现中高端趋势。

未来公司将致力于攻克欧洲的主流医院市场,类似于国内的三级医院,这需要学术投入和渠道建设。

公司海外收入目前以欧洲等地区为主,短期内预计这一格局不会有大的变化

主要系渠道库存压力+同期二季度的样机基数+一季报,

目前AQ300渠道库存一个季度左右,库存周期正常,不影响渠道拿货,

全年指引200+三级医院,相比去年翻倍的装机并非很难。

目前已投放给经销商的样机大约一百多套。去年四季度和今年一季度是样机投放的高峰,因为这是经销商签约的高峰期

渗透率

70亿的市场规模,其实说的是软镜的设备,没有包含耗材。

在软镜的整体市场规模里,设备和耗材差不多五五开

24年目标市占率10%;

产品、渠道壁垒逐步突破,国产率化提升最佳窗口期。随着国产厂商逐步突破海外壁垒,2026年国产化率有望提升至21%

维修服务&耗材

软镜还有一个维修服务收入,是在设备铺开后的增值服务部分,这部分去年澳华同比增长了232%。

号称行业后面,耗材和内窥镜主机本身的市场空间是一半对一半;

但是公司23年的耗材收入反而下降了;不知道为什么

政策

以旧换新利好

工信部等多方不断出台政策鼓励国产替代,DRG/DIP医保控费大背景下对性价比要求不断提升

国家政策支持消化内镜渗透率的提高

癌症早筛政策助力内镜诊疗下沉,新基建加速基层医疗机构提升硬件能力,增量市场更有利于国产替代。

目标

公司今年的总体目标是装修超过200家3级医院,国内市场占有率达到10%

公司的目标是进入超过200家3级医院,而非装机200台套。去年公司在73家3级医院装了96台套

中标到收入确认

中标到装机的时间因医院而异,但一般而言,一季度左右能够完成装机

但招标信息显示,公司的收入和装机量与去年同期相比仍有增长

风险

3.5%减持

0419

Appalachian、君联欣康和高燊拟减持不超过3.6%

商誉

商誉账面原值为7,747.51万元

22年:公司已相应计提商誉减值772.68万元

23年: 公司已相应计提商誉减值1,927.23万元

股权激励

公司预计2024全年股权激励费用约9,000万元,2025年后逐渐减少

测算1Q24股权激励费用约2,180万元(1Q23约323万元)

9000万的股权激励,管理层是不是太贪了?

23年发布新股权激励计划,制定远期高增长目标

渠道库存

反腐活动影响医院招标进度的风险,技术创新和研发失败的风险,产品质量控制风险,部分进口原材料采购受限的风险,汇率波动风险

有说法一季度的营收来自蛮多的压渠道库存

(这个可能是最近股价下跌的原因,从来带来了买入的机会)

海外收入下降

希望这个是临时的;阶段性的;

只要产品真的做得好,必然是有前途的;海外也是卖的出去的 ;

远期估值太难了,一个是到时候渗透率高了要杀估值,一个是可能要集采

原材料卡脖子

公司内窥镜设备的镜头、光源等部分原材料的主要供应商系美国、日本原厂商的代理商或贸易商,未来如因特殊贸易原因导致相关国外供应商停止向国内企业出口上述原材料,将可能在短期对公司的生产经营产生一定不利影响

不过公司之前说,,95%的原材料都已经国产了;(不知道哪5%还必须进口)

中心主题

公司发展历程

海泰新光公司成立于2003年,

由海泰光电、美国飞锐于 2003 年 6 月 11 日出资设立。

早期主要以光学器件代加工为主,

公司最初的定位不是专门做内窥镜,而是一个光学公司

后来逐步发展为整体内窥镜制造产业链

主要从事医用光学成像器械的研发、制造、销售和服务

介入内窥镜的历史

后来因为市场的一个机会进入到内窥镜领域,那时公司的图像技术、照明技术、成像的光学底层技术上面已经积累的比较充分

由于美国胆总管手术失败率较高,而美国保险业协会要为每一次手术失败支付约50万美金,为了能够减少手术的失败率,美国保险业协会委托史塞克公司研发一款荧光内窥镜产品,我公司有幸参与到此项目。

与我公司一起参与项目竞争的是史塞克白光内窥镜供应商汉克公司。

经过3个月的研发,我公司研发的产品在性能测试中获得领先,但是由于我公司没有内窥镜生产经验,史塞克公司希望购买我公司的技术,交由老牌内窥镜生产企业汉克来生产,但遭到我公司的拒绝。

因此派专家协助我公司,在我公司三个月的不懈努力下,三个月后达成产能要求。

公司于 2008 年凭借 LED 应用领域积累的技术和知名度,成功进入美国著名医疗器械公司史赛克的重要供应商行列

并与国际知名内窥镜品牌建立合作,产品于 2016 年初在北美市场销售

公司08-16年都聚焦在内窥镜行业,而且主要通过大客户史赛克,因为当时公司的能力相对有限。

开始做整机

2022年起公司实现整机业务布局,2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批

成像系统:我公司想要推出自己的内窥镜系统,成像系统成是我们的最后的难关。

因此我们与韩国专家一起做自己的成像算法,研发自己的成像系统。

成像系统现已通过性能检测,已提交注册。

预计第三季度完成1080P产品注册,4K产品预计下半年开始注册。

2008年推出全球首款RGB全彩色 LED 内窥镜光源模组

2015 年推出了首款商用化“白光+荧光”腹腔镜和光源模组,

2015年,公司精准地把握了荧光应用的市场动向,成功研发了应用于肝胆手术的高清荧光腹腔镜、荧光光源模组和荧光摄像适配镜头

2016年,史塞克预付200万美金预测年产2000套,实际达产3000套。

行业

硬镜行业竞争情况

国外品牌

硬镜市场总体还是外资主导,市占率很高;

内窥镜整机在国产替代之前,大约80%以上是国外的品牌进口的品牌。

2018 年我国硬镜市场上,卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克三家外资企业合计占据 83%的市场份额、

2022 年,随着迈瑞等国产企业的入局,外资三巨头的市场份额下降至 66.1%。

世界领先的头部企业来看,能够把硬镜产品与软镜产品同时做好的目前只有奥林巴斯一家(奥林巴斯的光学技术非常优秀),除此以外的软镜和硬镜头部企业都不重叠。

国内品牌

国产硬镜企业主要有沈阳沈大、浙江天松等,所占市场份额合计不到 10%,且产品处于低端市场。

迈瑞 2017 年推出 1080P 高清内窥镜摄像系统, 2020 年推出 4K 白光内窥镜摄像系统,经过几年发展, 2021 年起成为中国硬镜市场上中标数量排名第 3 的企业

而欧谱曼迪抓住了荧光内镜的发展机遇,在中国硬镜市场上也具有了一席之位。

政策

国产替代政策是利好消息,会促进国内内窥镜行业的发展。

基于国产替代政策的采购限制,目前有几家国产产品销量增长很快,但受限于产品品质与国外品牌之间的较大差距,并没有形成较好的品牌效应

行业趋势

趋势一:外科手术微创化

趋势二:内窥镜图像超高清化

趋势三:内窥镜影像技术复合化,结合其他成像技术(如超声技术、光学相干技术、荧光 技术和共聚焦技术等)形成新型的复合内窥镜产品)

趋势四:外科手术可视化和智能化

有些竞争优势藏在细节里面,有些竞争优势是双刃剑

行业维持10%左右增速

硬镜依据工作光谱范围可以分为白光内窥镜和荧光内窥镜

白光内窥镜

更具成本优势,尤其在齿科、耳鼻喉科等对显影及实时成像要求较低的科室,白光内窥镜的应用更为广泛

荧光镜

光谱设计制造难度大,技术壁垒更高,

除了能够提供人体组织表层的图像外,还能同时实现表层以下组织的荧光显影,

能满足对病灶识别能力要求较高的荧光视野手术需求,

且荧光内窥镜系统兼具白光和荧光两种模式的显影能力,预计未来荧光镜占比有望逐年提高。

产品

主要产品包括

主要产品分为

高清荧光内窥镜器械、

高清白光内窥镜器械

、内窥镜器械配件

、内窥镜器械维修等

宫腔镜、关节镜

3D腹腔镜

2019-2021年,公司医疗器件业务收入同比增速分别为29%、9%、12%

收入增速波动主要美国客户订单等因素影响

起步

内窥镜

公司首先注册了腹腔镜,22年还在注册关节镜、宫腔镜、耳鼻喉等一些镜种

具体为高清荧光内窥镜器械(2022H1占总营收比例约61%)、内

窥镜器械维修业务(2022H1占总营收比例约8%)

与高清白光内窥镜器械(2022H1占总营收比例约4%)

自主品牌内窥镜

2018年起,布局自主品牌的高清腹腔内窥镜、超高清内窥镜等

已获证自主品牌的包括

内窥镜光源、

1080P摄像系统、

4K荧光摄像系统、

4K除雾内窥镜系统等。

第一代 4K 荧光内窥镜系统

公司采用专利技术实现了一键光学除雾的新型内窥镜摄像系统

已经投放 临床并开始实现销售,

公司的第一代 4K 内窥镜系统主要投放到山东省内的医疗机构进行临床试验,

为第二代产品迭代提供临床依据。

公司第一代4K荧光摄像系统完成产品注册并投放到临床使用,在报告期内已开始实现销售

4K除雾内窥镜系统也于2023年2月获得产品内注册

除雾尤其是光学除雾,目前为止是公司具有唯一竞争力的产品

公司的 4k 服务摄像系统是一种内窥镜系统,用于在医疗手术中实现光学除雾,以解决除雾问题和手术

公司第一代产品没有在市场上进行大量推广,这是与公司的产品和市场定位有关

第二代整机系统

共三种型号6个规格,

可以覆盖从三甲医院到基层医院的各层次需求

目前第二代整机已经在注册检验,预计从第三季度开始会陆续获批注册并推向市场

中国史赛克和国药新光的整机产品基本也会在同期推出,

相应的市场活动也是按照这个节奏在进行

公司的市场定位是内外结合,国际市场以ODM为主、国内市场以自主品牌为主,公司会坚定不移的进行自主品牌和销售渠道的建设,国内整机市场的推广进度会影响到公司业绩增长的速度。

二代的整机

在试用,第二类的产品就是比原先的第一代要好很多,现在自前也在东的儿医院使用,

首先这些医院和我们的关系可能好一点,通过这些医院的试用不断调整公司的产品,要真正卖出去的话,别人觉得可能反正是这个品牌不好,

一二代产品有一个很重要的区别,

第一代产品的光学上全是公司自己在做,

从设计、加工、装配,所以公司能做到对每一个环节的质控,把光学打磨到最好,

但还有一个部分是图像处理,公司第一代产品是的芯片是海思的芯片,里面的算法90%是已经写好的,另外10%公司再基于医疗器械的特殊性去弥补开发,或者用日系的模组,它已经把所有的图像算法都做好了,只需要公司来调参数,但是这样导致它和医疗的结合不是很密切,

第二代产品的

算法是在美国的公司里面组织人员来做的,

当然硬件上的芯片还是用日本和美国的,

然后做PCB电路板的设计, 然后到后面的软件系统,包括软件算法,公司全部自主来进行开发。

比第一代产品在颜色上面丰富了很多,

而且最关键的是它是一个公司自己全套掌握的平台,后面在二代设备上面就可以不停的加新的算法进去,

这样的好处

就是所有的代码都是公司自己拥有的,

当第一代产品根据临床需求进行改进的时候,

公司知道怎么去改进,这样才能够真正的掌握核心技术来迭代第二代产品。

我相信第二代产品绝对不会是完美的,但是只要在市场上不停的去迭代,三四代产品以后,有望实现脱颖而出。

产品优点

产品特点包括一键光学除雾(缩短手术时间,降低手术风险)、

4K超高清晰度(分辨率3840×2160,4倍于全高清)等

第三代

第三代产品已完成样机

销售模式

在山东省内建立地市级经销商,配合公司的直销覆盖省内;

在省外以经销模式为主,建立省级代理商,由省级代理商发展和管理地市级经销商。

外购比率

目前公司的整机产线生产量还不多,生产的是自有品牌。

整机系统中的核心部分光源、摄像系统和内窥镜是自产;

台车、气腹机和显示屏是外购,外购价值在整机价值中占比10%以内

产品定位

1080P荧光系统投放于基层医院;

4K荧光二代整机投放于二级医院

4K荧光+除雾整机投放于三甲医院,产品梯队逐渐形成

三个渠道

两种销售模式

一种是销售到下游生产厂商,由下游厂商集成内窥镜系统进行销售

另一种是由经销商直接将公司的腹腔镜销售到医院。公司于去年5月份将整机系统投放市场进行试用,

自主品牌

自己直销销售产品肯定毛利率会更高一点,但同时销售费用或者管理费用也会更高。

公司自主品牌的二代整机在2023年11月开始陆续取证,

国药新光

国药那条线不属于海泰的整机产品,海泰提供核心部件由国药进行注册和检验,海泰享受核心部件收益和销售利润

海泰新光与国药星光的关联交易中的2,100万具体是什么产品

这2,100万包括了部分的整机和部分的部件

海泰会辅助国药星光进行产品注册并提供最核心的部件,当国药星光的产品注册下来以后,他们就会销售自有的品牌里面的最核心的部件

出资比率

以现金出资的方式按照49:51的比例设立合资公司

国药的能力

在这个平台拿到整机的注册证之前国药是在卖公司的整机。

国药本身是没有这种整机的,他只是做平台。

国药器械这几年在国内的腹腔镜销售做的不错,每年大概也有三五个亿的销售额,软镜和硬镜都有。

国家新光也找了几个销售额比较大的省份,最近在给他授权销售公司的产品

进度

在22年12月20号提交的注册检验,他们的光源、镜体都是用公司的,摄像也希望在公司二代摄像的基础上去做。

拿证预计在23年6-9月份,

2312 联营子公司国药新光的4K超高清内窥镜系统和4K除雾内窥镜陆续获证

史赛克

通过史赛克销售产品,海泰会获得制造商该拥有的毛利,但还会获得销售渠道和产品服务形成的利润

中国史塞克合作,史塞克以经销商身份进行整机的销售。

海泰新光和中国史赛克合作的主要内容是定制一款产品,

根据中国史赛克的工程师提出的改进意见来设计产品。

这款产品的注册证由海泰新光持有,但贴上中国史赛克的商标。

我们会提供8台样机,中国史赛克自己定制60台样机。

初步估算每台20万元,共计1000多万元。

如果有新的订单,中国史赛克需要下新的订单,我们再进行生产合作

海泰新光和美国史赛克的整机有哪些区别

最大的区别在摄像的部分,因为我们的光源模组和镜体识别器是我们的,摄像完全是美国史莱克自己的

目前没有区别,因为如果在中国能够买进口设备,可以买美国史赛克的1688或者1588或者1788的等级

中国史塞克销售团队采用高中低端产品梯队进行有序销售,

因此海泰新光的整机产品不存在与史塞克1688等机型直面竞争的问题

2312 中国史赛克的赛镜TS88 4K荧光内窥镜系统(具有除雾功能)也已在国内获批上市。

采购公司的光源、摄像、镜体后配合史赛克的台车等设备组合成整机销售,

品牌力更强,目前已在市场上有中标

现在已经批出来的是两款赛镜系列的两个型号,TS 88PRO和TS88这两个型号的一个机型,

三个渠道的整机的差别

三条线毛利率差别较大

所以三条线的价格它是不一样的

国药

公司向国药新光提供的是模组产品,国药新光设计整机并进行生产销售

史赛克

中国史赛克提供的是光源和摄像系统,客户再组合成完整的整机系统进行销售。

自己的

自有品牌整机产品除了光源、摄像系统和内窥镜以外,还包括显示器、台车、气腹机等周边设备。

在内窥镜整机业务方面,公司在国内才刚起步,

2022年着重在打磨产品,

2023年公司自有渠道和客户的销售渠道都会出现明显的增长情况,

但是整机业务属于新拓展业务,具体能够实现的情况公司不能准确把握,有较强的不确定性。

进展

21

在专用图像处理芯片(ISP)的基础上开发了 1080P 摄像系统,并于 2021 年 9 月取得产品注册证;

22

4K 摄像系统和高分辨率共聚焦内窥镜于 2022 年年初取得产品注册证

公司第一代4K荧光内窥镜系统于2022年开始实现销售

目前第二代产品的样机已经出来了,动物实验已经做了两轮了,效果不错,

基于第二代产品的市场推广和品牌建设工作按照这个注册节奏已经逐步开始了

公司计划在12月开始提交检验,有望在23Q2-3完成注册。

公司第二代4K荧光内窥镜摄像系统完成样机,于2022年年底提交注册检验,预计在2023年完成产品注册和迭代;

自主品牌产品收入 3,354.70 万元,占比 7.05%,同比增加了 71.22%

22年:

我们整块的收入才两千多万对。

23

产品发布

胸腔镜已于2023年4月取得注册证,

3D腹腔镜已于2023年7月取得注册证并开始在国内销售;

“莅视”4K内窥镜摄像系统N760于11月10日获批上市。

“莅视”专为水下设计的4K关节内窥镜系统于2023年11月7日上市;

关节镜已经获得注册检验报告,宫腔镜和膀胱镜正在注册检验。

公司预计年内可完成全系列的腹腔镜产品(近30个规格)的注册,可以覆盖国内所有腹腔手术场景

4K除雾内窥镜系统于2023年2月获得产品注册证,预计2023年将作为主力产品拓展国内整机市场,切实满足临床需求。

2023年公司内窥镜产品在国内市场增长势头强劲,收入同比增长约83%,主要系公司积极开拓国内市场,营销体系逐步完善,品牌影响力不断增强

23年收入

国内总营收1.41亿元,+26%

自主品牌产品收入6416万(+91.3%)。

(是指整机收入么?),那为啥24年才6000万目标?

还是说是医疗器械这边国内收入6400万,(其他8000万是光学?)

其实我们第一代产品今年在国内销售也有 1000 万

关节镜、三维腹腔镜、胸腔镜等镜种不断丰富,为多科室发展奠定了基础

内窥镜的收入,就是晶体、光源各种加起来:50-00万

在内窥镜行业销售是超过 5000 万元,相比去年是 1 倍多增长

公司内窥镜产品国内市场增长势头强劲,同比增加约83%

公司自主品牌的二代整机在2023年11月开始陆续取证,

国内市场:关节镜、三维腹腔内窥镜、胸腔内窥镜完成产品注册,已经开始投放市场

24

目标

国药新光,还没出

我们给他的就是整套的模组,可能加上内窥镜的话,可能一套的价格是在20万左右。

自己100台

20直销

80经销

售价可能根据型号和它的内窥镜的根数不同的话,可能会在40万到6六七十万不等,

4000万-6000万;

中国史赛克:

100台

只卖中国史泰克尔三大件。这三大件的话,售价大概是在25万左右。

2500万;

预期6000万营收;

不包含国药的销量

国药的销售预期出来了么?

针对泌尿科、妇科以及头颈外科开发的宫腔镜、膀胱镜、鼻窦镜等内窥镜产品已经完成产品开发并开始进行注册检验,预计产品在2024年中期能够完成注册,这些小镜种将会有力支撑公司在妇科、头颈外科等专科的品牌建设和业务发展;

全系列腹腔镜,包括白光、荧光、除雾、3D荧光、标准长度、加长型、超细型等几十种规格的腹腔镜在陆续注册取证中,预计2024年能够完成注册

公司成功获得胸腔内窥镜(610)、胸腹腔内窥镜(E800、E810)、关节内窥镜(510)、三维腹腔内窥镜(900)、4项内窥镜LED冷光源(B700、B760、L88AIM、L88),4项4K内窥镜摄像系统(TS88Pro、N760、TS88、N700-F)、立式牵引治疗仪的注册证和生产许可。

产品

销售

一季度有大概有三十几套已经进入到了临床

其中这一部分大部分是中国史莱克的渠道。

因为我们优先保障的是中国史赛克在国内的销售。

我们自主品牌和国药的品牌数量并不多。

整机1000多万;

大部分是史赛克;

国药+史赛克600多万;

二季度的情况来讲,应该会更多的会进入到临床,包括每中国是可能还有40套左右

上半年:

目标100套

我相信我们今年应该是在有一百多接近200套,我们会在市场上推出来。

史赛克ODM/OEM

史赛克公司历史

史塞克 2017-2022 年内窥镜业务营业收入分别为 16.5、18.5、19.8、17.6、21.4 和 24.2 亿美元,2017-2022 营收 CAGR 为 8%,

荧光硬镜方面,史赛克 2017-2019 年的全球荧光硬镜销售额分别为 7.8、8.7 及 10.2 亿美元,2019年史赛克占据全球荧光硬镜市场份额高达 78%,引领荧光硬镜市场的发展

子主题

合作历史

公司跟史赛克的合作是从08年开始,

再到后面公司有一个很关键的时期,就是12年到15年,当时史赛克选择了内窥镜的荧光路线,而奥林巴斯选择了3D路线。

在荧光路线过程中,公司解决了史赛克原来的内窥镜供应商的技术缺陷,赢得了市场

先后为其1288、1488、1588、1688等多系列产品提供光源、镜体等器械组件

所以从历史上讲,公司和史赛克是相互成就的一个过程,形成了非常紧密的合作关系

历代产品

公司与大客户的合作从原有腹腔内窥镜,已经延展到泌尿、妇科以及开放手术领域。

史赛克的产品迭代速度基本上是三年一代,但凡是新的产品跟光学有关,都会第一时间跟公司来进行合作。

公司与史赛克合作推出了荧光腹腔镜系列产品,

2019 年摄像系统更新到了 1688,

2022 年更新到了 1788 具有更多的功能,包括第二代荧光功能和 NBA 功能,需要配套新的宫腔镜和膀胱镜

新的宫腔镜和膀胱镜会在今年第三季度到明年第一季度陆续推出

目前公司正与史赛克展开新一代内窥镜系统开发合作,镜体配置有望迎来升级,合作范围从零部件供应拓展为整机代工,科室应用也有望向妇科等新场景逐渐拓展

营收占比

与史赛克的合作业务,是目前最主要的业务

2020年史塞克内窥镜的收入有所下降,但我公司收入上升

史塞克内窥镜的营业收入分为白光内窥镜和荧光内窥镜两个部分,

我公司主要供应的是荧光内窥镜,白光内窥镜来自于德国汉克,

因为荧光内窥镜与白光内窥镜功能部分重叠,可能会导致白光内窥镜销售收入降低。

史麦克2022年贡献收入2.95亿元,占内窥镜收入的80.6%

成功获得了 1 款共聚焦显微 影像仪、1 款内窥镜荧光摄像系统的注册证和生产许可

已备案 LED 手术照明灯 2 款、数码生物 显微镜 1 款

显微镜今年开始正式出货,目前是小批量持续出货,属于产品与市场的磨合期,后续的出货主要看市场对该款新产品的需求量增速

公司2022年医用内窥镜器械实现收入3.66亿元(yoy+60.78%)

,其中来自美国史赛克的收入约为2.95亿元(yoy+67.41%)

第二大客户3360万元,实际史麦克贡献的收入为3.29亿元,占比近90%

代工产品

3D内窥镜

3D的使用场景和市场规模可能没有荧光的大,奥林巴斯以前在做

3D内窥镜适用于窄腔道环境。

以后的机器人手术会更匹配3D内镜

1688

2021 年史赛克推出新品 1688 4K 双荧光智能影像平台

1688是红绿蓝三色的光源通过我们的技术合成的白光,另外一个就是荧光。

史赛克1688可以在中国销售了,之前是1688的摄像和镜体都在中国获批了,但光源没有

名义上是中国史赛克的设备,但它的生产是在国外的,医院购买时需要以进口设备来申请。

22年初公司接了1688的整机代工,之前预计9个月就差不多了,后来和史赛克沟通,发现能到23H2完成就很不错了,史赛克对中国史赛克的支持度不够

如果公司自己搭建整机,预计单价在60-70万左右,公司提供给史赛克的零部件每台在30万左右。

1788

在22Q3的时候大量发货的都是1788的镜体了。

1788与一代荧光腹腔镜不同之处

光源增量是1788带来的,

1788是5路光,又加了1路

现在的5路光源比之前的4路光源贵500美金,4路光源不到1500美金,5路光源要1980美金。

1788是一种双荧光的概念,是对1688整机的一个升级。

1788的双荧光,多了一路光源,就是把荧光探针应用在手术过程中,精确定位病变或坏死组织,减少病人手术损伤,促进病人恢复

一代的功能1788都能实现,针对宫腔等部位的更高的功能1788也能实现。

那现在史外科的1788除了用在腹腔以外,它用在泌尿和膀胱上面

其中有一美国有一个分子探针是针对于宫腔手术,卵巢叫卵巢癌手术的分子探针,已经通过了FDA的认证。

第一个订单下的是我记得是1700多支,要我们在7月8月可能九月之前要交货完。他们在七月份把这个产品要在在美国要发布。

,2.9毫米的一那个那个宫腔镜,因为他心理检查

4毫米用力主要用于是手术,所以数量会更多

国内的这个4毫米和2.9毫米的空腔镜,我们自主品牌也在进行注册,应该是在第二季度,不会超过第三季度

史赛克的荧光的手术从普外科已经延展到了妇科和泌尿科。

那2.9毫米的这个膀胱镜,

最新一代1788光源组搭配显像剂CYTALUX®可实现肺癌和卵巢癌术中辅助。CYTALUX®为第一款经临床证实可在术中照亮卵巢肿瘤的靶向荧光成像剂,2021年11月获美国FDA批准用于卵巢癌手术,2022年12月新增美国FDA获批可用于肺癌手术。显像剂注射后可与癌组织相结合,并在近红外光刺激下发光,使得医生在术中更容易在保留健康组织的同时完全切除肿瘤。

光源

我们主流是销售给美国客户,一套光源对应一套内窥镜

光源,是包括了白光和和荧光光源。

asp:

公司与史赛克合作的1788新款光源模组已签订总金额7000万元左右订单,共计4000余套。

1.8万

然后2022年是八千多套。

22年是8000套,就是白光加加荧光的。

白光2000+

荧光5000+

2022年客户大概造成了大概有5000万以上的一个核心部件的一个备货

我们2023年的时候,

大概白光加荧光总共给到美国 是接近1万套,

白光2000+

荧光7000+

整个系统比原计划上市的时间晚了大概2到3个季度

24Q1

1240多套,相比23Q1下降

23年备货比较多;

23Q1可能是3000套左右;

白光 3路,150套

荧光16路,1000多套;

主要是荧光,白光很少

1月份:光源700多台

光源它是基本上是没有库存的。

荧光腹腔镜

22年

荧光腹腔镜同比我们2022年是16000多支。

1.6万支

形成了库存

平均一个月1400左右(可能是偏多的)

23年

11000荧光腹腔镜

AIM:

老的

SPY

新的

2023年给到史赛克的发货大概是11000多支。

平均一个月920支

平均一个月少了500支

24Q1

它可能也就是一个月可能会有2000根左右一个销售。

最近半年:这个发货是1500到1600

进货的数量肯定要低于他们销售的数量,

去把它库存消耗掉

平均每个月去库存450根;Q3-Q4-Q1 9个月,3500根消耗掉了?

4700支左右

几乎都是SPY(1788)

23Q1:4900支

内窥镜是4700只给到美国客户的。然后2023年是接近5000字,4900多个。

1月份:1700根

2月份的1500

3月份:推断:1500

2-3个月是史赛克的安全平均库存

那就是4500-3000支的库存

新品

4mm:宫腔镜

1700支,6月份开始发货,7月上市;789完成发货

宫腔镜适配的光源是6路、7路光源,因为宫腔镜的光源需要再加一路。

2.9mm

膀胱镜

样品订单已经下完了

如果说一切顺利的话,其实2.9毫米的这个产品有机会是在今年能够在北美发布

24年底有机会再北美上市

国内

光源只有几百套

主要是腹腔镜为主;

22年,不到2000支

22年,可能300-400支

23年 3200支在国内销售

白光1200支

荧光:2000支,包含一部分3D荧光腹腔镜;

荧光3d的,4万块一支

24年,

平均下来好像每个月的内窥镜,

历史数据

下一代产品,比如1888,

就是三年以后的产品上面,把除雾加上去,这个公司会在23Q2Q3跟他们探讨,除雾在国内国外的策略不太一样。

扩品类

合作范围从零部件供应拓展为整机代工,

不断扩大,合作产品由腹腔向泌尿、妇科等其他科室发展。

科室应用也有望向妇科、五官科等新场景逐渐拓展。

并成为美国史赛克高清/超高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清/超高清荧光内窥镜、高清/超高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商,形成紧密合作关系

23年

24年

包括代工4mm宫腔镜(进入量产阶段,2024年6月上市)、2.9mm膀胱镜、3mm小儿腹腔镜以及开放手术外视镜

订单

22年

美国客户在2022年的内窥镜业务有不错的增长,增速达到百分之十几

由于2022年腹腔镜产品由1688进入新一代1788,公司的产品占比提升,业绩下半年提速,

故今年上半年的增速可观,但下半年增速应会下降,但下降应该不大,

2022 年的订单比较集中,但具体时间和数量与产品种类相关,有可能会分批交付。而剩余的三个亿的订单,大概率会在 2023 年内全部执行完毕,但如果遇到特殊情况,可以延长至 18 个月内执行完。同时,海泰新光还会持续收到史赛克的其他产品订单

23年

从目前的市场需求来看,2023年也会保持一个稳步增长的态势。

2301 从以往多年的业务情况来看,美国客户的光源需求是逐年增长的

从目前的市场情况看来,2023年的需求也会呈增长趋势。

2023年,公司会配套美国客户推出新一代光源,相比目前的光源,新一代光源设计和制造更加复杂、实现功能更多,目前还没进入量产定价阶段。

中国史赛克TS884K除雾内窥镜系统于2023年10月29日正式上市,除了配备全新升级的荧光系统,还有全球首创的一键光学除雾技术

24年

和美国史赛克的订单其实是一般下的一个订单是一个年度的

我们在2022年发的有老款的im的6000多根,新款SPY的22,000多只

在新品的发货其实比以前的计划要稍微晚一点点,

明年一季度会有一个光源的更新,应该在一季度左右会有一个新的光源的发货。目前也在探讨这些东西。

但是包括我们在第三季度新品SPY,发货也发了将近2300根左右。

在四季度大概每个月新品大概在1700~2000,老品没有像以前每个月1000,老品大概是300~500,是这样的一个量。

第一大客户

唯一还是唯二供应商

美国史赛克公司在全球荧光腹腔镜市场占据绝大部分份额,而海泰新光则是该公司镜头的唯一供应商

海泰新光是史赛克荧光腹腔镜中核心部件的唯一设计及生产供应商,也是全球唯二荧光镜体生产商,另一家是汉克舍斯沃尔夫

从长期看由于史赛克自身有个子公司在进行相关光学模组等研究,存在替代公司产品可能。以3、4年更新一代产品测算,就算其子公司参与下一代产品生产,3年内应无风险,而且公司已参与下一代产品开发,且行且跟踪

竞争关系

从销售占比来讲,国内市场是史塞克内窥镜业务的边缘市场

公司与史塞克的合作主要集中在腹腔手术产品,腹腔手术也是史塞克内窥镜的主要应用。

从国内市场来讲,公司和史赛克在15年一起推出第一代荧光产品以后,我们跟史赛克之间签了一个三年期的排他协议,18年过后排他协议失效,公司就开始陆续注册和开发自己的产品了。

自己的产品

公司的手术外视系统、内窥镜系统、自动除雾内窥镜系统以及共聚焦显微内镜都是针对国内科室应用的专科设备,

如脊柱外科、心胸外科、乳腺外科、脑外科等科室的应用,

在产品和应用科室上有明显的差异,不会与史塞克同类产品产生直接竞争。

史赛克是否会独立开发自有的系统

收购了荧光成像技术开发商NOVADAQ,

NOVADAQ的主要产品包括用于开放手术的SPY荧光技术平台和PINPOINT内窥镜整机系统

史赛克收购NOVADAQ的主要目的是利用SPY平台将产品扩展到开放的整形重建手术中

史赛克的AIM平台在性能上优于NOVADAQ的PINPOINT系统

PINPOINT仅作为史赛克内窥镜整机系统产品线的补充,使史赛克可覆盖更多的细分市场,但不会影响AIM平台在史赛克高清荧光内窥镜整机系统中的主要地位。

2017年收购完成后,史塞克AIM平台的推广力度和市场表现也印证了这一点。

公司的高清荧光内窥镜器械主要应用于AIM平台,史赛克在收购NOVADAQ后向公司的采购规模依旧逐年上升。

史赛克收购NOVADAQ对公司销售业务的影响较小。

2020年开始,公司与史赛克已经就下一代产品的开发开展了相关工作,公司提供的高清荧光腹腔镜、高清荧光摄像适配镜头、荧光光源模组等高清荧光内窥镜产品助力史赛克AIM平台的升级。

公司与史塞克在未来几年的合作没有受到影响。

子主题

医用内窥镜的应用已覆盖消化内科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室,成为不可或缺的医用诊断和手术设备,也是全球医疗器械行业中增长较快的产品之一

在内窥镜市场上的竞争力较弱,因为该市场主流品牌已经非常固定,如欧洲的 stores 和日本的奥林巴斯

另外,海泰新光的技术发展相对较晚,选择荧光技术的时间比奥林巴斯和 stores 晚了几年,但是目前荧光技术的应用效果更好

从腹腔镜扩展到关节镜、宫腔镜、胸腔镜和三d腹腔镜,覆盖多个科室

asp

中标价:65-167万元不等,不同品牌及配套产品不同,价格差异较大

根据招标网数据,

2023年公司生产的整机中标价位(组套)在65万元到167万元不等(TS88中标价相对较高),

公司自有品牌中标价在65万元到83万元不等,配套产品也有所差异,

我们认为,随着公司纵向拓展持续,整机有望拉动整体收入增长。

整机

23年从业绩上来讲不是一个重点,

但是从产品的角度上讲是重中之重,要解决

第一个是性能问题,

第二个是产品的稳定性问题,

新产品

针对美国市场开发的12款新型4K荧光腹腔镜顺利量产,为公司业绩增长提供了助力

针对美国市场开发的新款光源模组和膀胱镜预计2023年下半年实现量产;

针对国内市场的多款内窥镜包括胸腔镜、关节镜、宫腔镜、3D荧光腹腔镜等已提交注册检验,预计年内能够实现销售

第一代4K荧光摄像系统已开始实现销售;第二代4K荧光内窥镜摄像系统2022年年底提交注册检验,预计2023Q3完成产品注册和迭代,将作为公司主打产品

包括新型光源模组、宫腔镜的试生产和量产工作、第二代荧光显微镜开发工作,完成半截镜宫腔镜胸腔镜和三d腹腔镜的产品注册并启动国内销售

关节镜的话现在在国内可能比较少,主要还是中国史赛克在用。

光学产品

三个板块

产品

公司也在持续开发激光扫描镜、显微模组、光源模组、口扫模组、掌静脉模组和整机等系列产品

医用光学/显微镜:

体外诊断、口腔医学及医学美容领域。

产品

体外诊断/显微镜

公司产品主要应用于PCR(实时荧光定量PCR仪、数字PCR仪)、荧光成像、流式细胞仪等。

之前是帮徕卡开发的整机荧光显微镜,我们来做代工的

要看后面他们什么时候注册完公司这边可以发货,才能确认23年这个业务给公司的贡献,可能23年没什么大的贡献。

为丹纳赫贴牌生产的显微镜今年年底前会进入到正式生产阶段

公司上市后品牌成功打响,切入了丹纳赫的供应链,为丹纳赫7个子公司提供产品,列如莱卡显微镜、卡瓦牙科等。

第一代标准显微镜已经开始市场销售,需求量要经过一段时间的市场应用反馈才能更加准确预计

第二代荧光显微镜已经进入到设计阶段,今年有望能够完成产品设计和验证。

推进激光镜头、工业模组和口扫模组开发,推进消费级别找静脉膜组满足不同客户需求

进入显微镜市场,跟国际品牌的差距非常大。

目前海泰新光已经为某一家国际品牌生产国内化显微镜,该产品已经在 2023 年以后进入市场销售,市场反响不错,每个月销售几十台。

海泰新光还和该客户深入合作,参与了该客户 5 个部件的原始设计开发,随着合作的深入,业务回报和业绩会逐渐体现出来。

全年的情况不好预测,因为客户还要看市场的使用情况

数量的预期,普通显微镜在70-100,荧光显微镜在1000台左右。

今年大概有70台的显微镜的整机的代工,预计明年会接近1000合左石荧光型显微镜。

不一定这1000台会在2023年全部发货

单价方面,普通显微镜会比现在的产品高,现在的产品单价在16000左右。

海泰给丹纳赫,徕卡的普通显微镜大概70合到100合。明年在海泰使用自已技未做整机的前提下,荧光显微镜约在1000台左石,对应收入3000万左石。

在医疗分析方面,与丹纳赫的合作将随着公司的上市进一步加深,今年为其进行整机的代工(OEM),未来将会为其提供更多的医疗光学器件

对于显微镜的定价还未具体确定,预计普通的显微镜定价在3万左右。

口扫

公司在口腔扫描、口腔内视等口腔成像领域,可以提供设计、制造、装调一体化的解决方案

已经做到第五代了,22年刚起步,预计23年增速较快,预期翻倍

公司口扫优势明显,之前客户找别人代工合格率只有75%左右,公司做的合格率达到了90%以上。

口扫1万片,带来业务约1,500万的收益,其中8月份将近1200多万。

史美容滤光片去年上半年增长最快约1600万。但是下半年因为下游芯片的原因,下降的很厉害。今年上半年才800万,下降50%。

口扫今年是1万片,明年至少是2万片到3万片。

口腔三维扫描光学模组今年预计达到1万片左右,明年可能在2万多,是目前增长最快的一个板块。

21年开始为行业客户提供模组产品、相关产品的开发,在2022年开始正式量产

口扫光学模组主要应用于口腔和齿科的三维扫描和建模,属于新兴的医疗行业应用,种植及正畸正颌是CBCT应用最大的两个领域,分别占比达40%及30%。

2023H1口扫业务受终端影响,销售略有下滑,我们认为种植牙集采落地之后,中长期维度国内口扫市场规模有望恢复高速发展。

医学美容

随着激光美容仪器的芯片组件短缺问题缓解,公司美容滤光片销量恢复较快增长,应用于齿科三维扫描和建模的口扫光学模组产品性能也获得终端客户认可,逐步放量,此外,和丹纳赫合作生产显微镜,向行业展示了公司的产品能力,为进入其他IVD诊断设备供应链打下较好的基础

公司生产的美容机滤光片主要用于配套脱毛、光子嫩肤等美容机设备,各波段滤光片可以用于治疗痤疮、血管性病变、色素性病变及脱毛等,主要销售客户为Sony、CyDen等知名企业。能量仪器项目作为非外科手术类医美项目,据弗若斯特沙利文统计,中国非外科手术类医疗美容市场规模有2017年的401亿美元增长至2021年的977亿元,CAGR达24.9%,预计到2030年仍将保持较高增速至4157亿,CAGR约17.5%,增长潜力较大。

营收

毛利率

生物识别:

产品

产品包括牙科内视和3D扫描模组、荧光滤光片、美容机滤光片,激光准直镜、聚焦镜、扫描镜,PBS、NPBS,掌纹仪、指纹仪、掌静脉仪等

掌静脉识别技术

目前对接的都是大项目,有接触3-4家

距离产品表面 3-10cm 内轻松放手掌即可识别,相比 于竞争产品,对手掌的姿势和角度要求较低,无需支架辅助使用,识别率高达 99.99%,认假率(误 识率)仅为 0.00001%

公司掌静脉产品主要与各智能终端厂家进行对接合作,包括行业门禁终端厂家、行业智能储物柜厂家等,面向于较高安全等级的应用场景,在新能源领域还没有应用

关于掌静脉前期与微信有过技术交流,目前没有正式的商务往来

目前对接的都是大项目,有接触3-4家

客户/应用场景

非接触式掌静脉仪正在与轨道交通、金融支付及汽车行业相关公司进行对接

金融支付、汽车、安保、公共交通都有,生物识别对接项自也有十多入,但自前能否形成支付还不确定。生物识别今年没有体要求但明年会对业绩作出明确要求,

我国生物识别市场增速同比保持20%以上快速增长

毛利率

生物识别毛利在30%左右,其他的在40%左右。

这个行业回款周期不太好。

营收

生物识别在未来的2~3年内不会成为公司的主流业务,我们主流业务还是以内窥镜产品为主。

19

20

20年公司生物识别板块发生萎缩,在19年生物识别将近2000万,2020年不到1000万。

21

2020-2021年生物识别产品营收出现负增长主要系指纹仪等生物识别产品在使用过程中需要多人接触感应区,为减少疫情期间交叉感染风险,终端对公司接触式生物识别产品需求量下降,导致生物识别产品收入下降

22

22年预计不到2000万的收入,才恢复到19年的状态。

1400多方,还没恢复到2019年的水平,给超市、公安局供应,

21年公司实现非接触式生物识别产品掌静脉模组量产,并于2022年通过公安部检测

掌静脉终端已进入试生产阶段。

23

23年疫情常态化后有望回升到,到19年水平稍微有点费劲

工业及激光:

公司陆续开发出针对激光焊接等工业应用开发的专用镜头

受益于制造业产业升级和新兴产业蓬勃发展,激光元器件市场规模增长迅速,公司用于新能源电池激光焊接的专用镜头系列产品有望保持较快的增长

营收

工业激光方面,近两年保持在30%左右的增长,下游客户群体广泛。

毛利率

营收历史

光学板块整体增长是25%左石,扣除美容滤光片后是30%。

2017-2022年

营收CAGR为22%,业绩稳步增长,

其中,医用光学产品贡献绝大部分营收

2019-2021年,

公司光学器件收入同比增速分别为22%、8%、13%

主要因新冠因素所致

目前已在医用光学、工业激光、生物识别等领域实现商业化应用,未来有望持续打开体外诊断、医疗美容等更多应用场景,实现稳健增长。

22

22H1公司医用光学产品营收增长约10%,激光光学产品营收增长约38%,生物识别产品营收增长约44%。

022年公司多款激光镜头成功投放市场,光学板块收入同比增长34%,

2022年公司加深与丹纳赫的显微镜合作项目、掌静脉的应用等,我们认为随公司光学板块渠道拓展与新品放量,该板块2023收入或将保持高增长

23

光学业务收入9718万元(-11.6%)

受产品结构影响,导致光学产品毛利率下降至36.47%(-8.87pct)。

24

业务模式

ODM

报告期内公司的 ODM 产品主要是高清内窥镜器械,包括腹腔镜、内窥镜光源模组及内窥镜摄像适配镜头以及小部分光学产品

ODM 业务收入 33,488.58 万元,占比 70.34%;

OEM

报告期内公司的 OEM 产品主要集中在光学产品

OEM 业务收入 10,765.47 万元,占比 22.61%;

自主品牌

指公司自主设计、开发和生产,并以公司自主品牌销售给客户的产品。

在报告期内形成销售的主要包括针对国内市场注册的 4K 腹腔镜、内窥镜摄像适配器、掌纹仪等产品

公司在报告期内注册完成内窥镜光源、内窥镜摄像系统,形成了自主品牌的内窥镜整机系统

自主品牌产品收入 3,354.70 万元,占比 7.05%,同比增加了 71.22%。

一种是销售到厂家进行招标,

另一种是经销商投入销售到医院

自主品牌增速达到了 70%以上,其中腹腔镜是增长最多的产品

今年一季度的销售额也在 400~500 万之间

无法给出非常准确的销售预测或指引。

战略

深化ODM业务

扩大自主品牌产品的市场推广和销售

推进激光镜头、工业模组和口扫模组开发

推进消费级别找静脉膜组

公司的市场定位是内外结合,国际市场以 ODM 为主、国内市场以自主品牌为主

未来几年,

公司将陆续推出4K内窥镜系统、开放式手术系统、4K自动除雾内窥镜系统、共聚焦荧光显微内镜系统和3D内窥镜系统等整机产品,

以进一步提升公司的产品质量和层次,顺应国产化替代趋势,

运营

20

21

22

Q3

营业收入是1.43亿,

环比Q2,销售收入增长了40%

比去年同期的8,200万增长了百分之74%。

内窥镜:销售额0.9亿,比21年同期的6100万增长了78%

光学产品:销售额3500万,比21年同期的1800万增长了89%。

净利润是6,000万,比去年同期增长了82%

扣非净利润是5,600万,比去年同期的2,900万增长了95%

Q1-3:

营业收入为3.4亿,比去年同期的2.18亿增长了百分之55

净利润为1.39亿,比去年同期的9,200万增长了百分之52.5

内窥镜:

销售额2.53亿,比21年同期的1.57亿增长了61%,占营业收入的75%,

光源模组相比21同期增长了25%

较21年同期内窥镜产品占比72%提高了3pct

光学产品:

销售额8600万,比21年同期的6100万增长了41%,占营业收入的25%

扣非以后的净利润是1.29亿,

增长了81%。

毛利率是百分之65.6,比去年同期的60%4.8有所增长

Q4

四季度为1.37亿元,环比增加8%

主营收入1.37亿元

同比上升49.71%

单季度归母净利润4269.22万元

同比上升64.12%

单季度扣非净利润3940.52万元

同比上升72.19%

全年

主营业务收入 47,608.75 万元,同比 增长 53.77%

按产品拆分

医疗内窥 镜行业3.66亿元,增加60.78%,主要由内窥镜增长收入

自主品牌产品收入 3,354.70 万元,占比 7.05%,同比增加了 71.22%

光学产品

2022年实现营收1.10亿元

+34.28%

占总收入比重23.06%

毛利率为45.34%/-3.64pcts,

光学产品分类较多,受产品结构影响毛利率有所下降

2022年销量为242.62万件

-39.53%

销量减少但营收上涨主要系公司销售品种占比不同

数量高价值低的产品销量同比减少

公司新产品的推出

国内外客户的需求增加

公司生产规模

销售规模进一步增长

分地区看

国内地区2022年实现营收1.12亿元(+77.86%)

占总收入比重23.41%/+3.18pcts,

毛利率为53.47%/-4.55pcts

国外地区2022年实现营收3.64亿元

+47.64%

占总收入比重76.44%

归母净利润1.8亿元,增长55%

股权支付(3000万左右),

实现扣非归母1.7亿元,增长近80%

报告期内获得的政府补助比去年同期减少

毛利率

医疗内窥 镜行业毛利率增加1.48个百分点,达到70%。

光学毛利率下降3.64个百分点,达到45%

23

Q1

第一季度实现收入1.48亿元,增长58.76%

剔除股权支付扣非增54%,

毛利率64.54%/-0.99pcts

费用率

销售费用率2.56%/-0.24pcts

管理费用率8.62%/-0.18pcts

研发费用率11.55%/+0.18pcts

研发投入:6,000 万元,增长 45%

财务费用率1.55%/+2.75pcts

财务费用增加较多主要系汇兑损益影响

净利率32.14%/-5.95pcts

归母净利润0.48亿元,同比增长35.40%

员工激励造成的股权支付

对外投资损益影响

扣非归母净利润0.46亿元,同比增长38.45%

剔除股份支付影响后公司归母净利润及扣非归母净利润分别为49.74%和53.76%

H1

上半年营业总收入2.7亿,同比增长36.5%

Q3

公司单季度主营收入1.08亿元,同比下降24.4%;

单季度归母净利润2886.23万元,同比下降51.9%;

投资收益-697.98万元,

财务费用-459.02万元,

单季度扣非净利润2520.81万元,同比下降55.15%;

负债率8.24%,

毛利率64.1%

净利率25.9%,同比下降16.0pct,

主要为股权支付费用、联营企业投资损失、汇率波动等影响,

子主题

前三季度

公司主营收入3.76亿元,同比上升10.77%;

归母净利润1.18亿元,同比下降15.5%;

扣非净利润1.11亿元,同比下降14.19%

Q4

营业收入94.35百万元

同比降低31%

归母净利27.74百万元

同比降低35%

预计实现扣非归母净利25.59百万元

全年

营业收入约4.71亿元,同比减少1.31%

第二代整机系统于2023年年底开始陆续完成注册,临床竞争力得以提升;

关节镜、三维腹腔镜、胸腔镜等镜种不断丰富,为多科室发展奠定了基础。

受美国大客户新旧产品迭代延期的影响,公司2023年下半年内窥镜镜体发货短期需求有所下降

加之客户为新一代系统上市提前备货,造成高基数和库存增加,因此公司2023年下半年及2024Q1业绩有所承压

ODM&OEM业务

ODM业务收入3亿元,占比65.89%,同比减少7.8%;

OEM业务收入9562万元,占比20.41%,同比减少11%。

22年下半年公司美国客户为新一代内窥镜系统上市备货,公司荧光腹腔镜发货量在2022年下半年大幅增加,使公司2022年业绩相对2021年大幅增长54%,同时也造成美国客户荧光腹腔镜库存大幅上升。

但由于美国客户新系统实际上市时间较原计划延后较多,直到2023年9月才正式上市,使新系统上市后客户在较长的一段时间内以消耗库存为主,造成公司2023年下半年荧光腹腔镜发货下降,直接影响了公司2023年的销售收入

美国客户清库存导致公司2023年下半年荧光腹腔镜发货下降,收入下滑

自主品牌产品收入6,416万元,同比增长91.27%,占总收入比13.70%。

公司内窥镜产品在国内市场增长势头强劲,同比增加约83%,

主要得益于公司积极开拓国内市场,完善营销网络体系,提升品牌影响力。

公司积极布局自主品牌的光源、摄像系统等核心部件及手术外视系统、内窥镜系统等整机产品,正积极向临床医用光学成像解决方案领域拓展。

公司已陆续取得光源及摄像系统的产品注册证和生产许可证,配套内窥镜产品,组成自主品牌的4K内窥镜系统、3D内窥镜系统和4K自动除雾内窥镜整机产品。

未来几年,公司还会持续迭代内窥镜核心部件和整机产品,持续开发基于多片CMOS的摄像系统,从而进一步提升公司的产品层次,顺应国产化替代趋势,扩大公司在国内市场的竞争优势、市场份额和影响力。

国内外

国内收入1.41亿元,同比增长26.46%;

国内销售收入同比提升明显, 占比30.13%(+6.68pct),

毛利率50.25%(-3.22pct,主要受具体产品结构调整影响),

积极开拓国内市场,完善营销网络体系,提升品牌影响力所致

其中内窥镜产品在国内市场增长势头强劲,同比+83%

国外收入3.27亿元(-10.19%)。

营收结构来看,

内窥镜器械行业收入3.71亿元(+1.42%),占主营业务比例为79.26%(+2.36pct),

光学行业收入0.97亿元(-11.63%),占主营业务比例为20.74%(-2.36pct)。

净利润约1.46亿元,同比减少20.19%

2023年股权激励费用摊销或为3408.28万元;

公司不断加强市场营销和品牌力建设,与国药新光等公司深入合作,因国药新光目前处于前期业务拓展阶段,整体投入较大,致使报告期内确认的联营企业投资损失同比增加;

为应对扩产需要,公司新增了二期厂房和机器设备,致使报告期内确认的厂房和设备折旧同比增加

叠加理财收益、政府补助同比减少等影响因素,综合导致公司利润同比有所下降。

研发投入6589.33万元,同比增长10.01%,研发投入全部费用化

研发投入占比营业收入14%,同比增加1.44 pct。

整体毛利率63.72%(-0.63pct),

其中医用内窥镜器械产品受出口汇率、销售产品结构变化及生产成本的综合影响,毛利率同比略有上升(71.26%,+1.08pct),

光学产品毛利率受产品结构影响有所下滑(36.47%,-8.87pct)

毛利率62.2%,同比提升1.1pct;

费用率

当期管理费用率提升明显(22Q410.3%→23Q416.15%,+5.84pct)

股权激励

管理费用率为11.3%,同比提升2.4pct;

销售费用率为3.8%,同比提升0.6pct;

研发费用率为14.0%,同比提升1.4pct

,财务费用率为-1.0%,同比提升1.7pct。

净利率27.95%,同比降低2.94pc

主要为股权支付费用、联营企业投资损失、二期厂房和机器设备折旧、理财收益与政府补助同比减少等影响

24

Q1

营收:1.18亿,-20%;

环比增长24.7%

Q1低于预期系交付推迟及整机产能受限所致,实际需求如期

目前史赛克1788需求旺盛,客户试用排期已到约6个月后,海泰最新单月交付量提升,公司正与ssk商讨提价及新订单签约中

中国史赛克出货加速,Q1预计30多台,Q2持续提升

1月份:1700根;2月份:1500根;

净利润:3800万,-20%

环比上涨1000万;

扣非:3600万,-20%;

研发:1500万,-13%

整体毛利率为64.50%(-0.04pct)

销售费用率为3.70%(+0.74pct)

,管理费用为9.65%(+1.03pct),

展望

2024年随着公司股权激励摊销费用下降、规模效应下各项费用率有望下降,净利率有望回升。

公司在2016、2019、2022收入均实现较高的同比增长,分别对应史赛克新一代产品放量;

23年9月史赛克1788上市,但在客户库存相对较高下,公司2023Q3-4收入环比下降,2024Q1发货逐步恢复,公司收入环比增长。

024年公司股权激励费用摊销或为1645.55万元,有所下降

23年3800万;

2022年公司二期厂房建设,固定资产由2021年的1.29亿元提升至2022年的3.91亿元,将带来折旧费用的提升,

目标自营品牌:6000万销售

100台代理

100台自建渠道;

20台直销

80台经销

23年:5000万销售,+50%

历史营收情况

订单确认/推进节奏

公司是按照客户下单系统的发货要求发货,每个月的发货数量都有差别,从历年的发货数量来看,没有固定的高峰期

关于订单签订,一般情况下是按照不同型号的产品签署年度总括订单,当该型号产品订单接近执行完成时再签署下一个总括订单

公司向客户供货的产品有几十种型号,所以订单签署是持续不断的。

针对新一代光源模组的总括订单已经下达,其他老品种产品的订单也在依据上一个订单执行情况陆续下达

去年九月开始执行的12款新品内窥镜订单还在执行期,目前在正常执行。

目前公司的整机产线生产量还不多,生产的是自有品牌

整机系统中的核心部分光源、摄像系统和内窥镜是自产

台车、气腹机和显示屏是外购

外购价值在整机价值中占比10%以内

公司2023年仍取得了较好的中标量。

根据招标网数据,公司2023年整机累计中标量7台(含TS88)

,分季度来看,2023下半年中标呈加速态势,

我们认为,随着公司产品上市及市场接受度的逐步提升,2024年整机中标有望加速,拉动收入增长

发货量

22

23

24

2024 年第一季度,

公司针对美国客户的内窥镜发货数量有所回升,达到四千多支,与 2023 年同期基本持平。

光源模组与去年同期相比发货数量有 所下降,主要是去年下半年客户为新系统上市进行了一定数量的备货。

在手订单

2. 公司在手镜体+光源订单充足,全年ODM在手订单3.5亿,已确保全年至少30%的ODM增长;

我们预计22年底预留镜体订单约在1.9万根,我们认为2023年国内外镜体及光源订单有望持续增长;

22年

2022年报,史赛克剩余合同2.92亿;

此外,截至22年底公司与史赛克订单待履行金额达2.9亿元,我们预计2023年医用内窥镜器械收入将维持快速增长

23年

23Q1 当前在手待履行合同共约2.9亿,在手订单丰厚

截止2023年8月底,公司与史赛克之间的在手订单超过 2 亿元。

目前2312 公司持有美国客户未完成在手订单为1.73亿元。

2023年报美国营收1.71亿(假定全部为史赛克);

2023年半年报电话会议,史赛克光源订单7000~8000万,内窥镜订单约1.53亿,总计在手订单约2.3~2.4亿,按2.4亿计算,

则2023年上半年新签史赛克订单为:2.4+1.71-2.92=1.19亿。

2022年度的史赛克年度订单为3.86亿。看来受史赛克影响确实很大。

财务

毛利率

毛利率达到了64.3%,净利润率则为38.1%

公司医疗板块定价的毛利在60%以上,约等于净利率,因为公司不需要做渠道、推广

2017-2022 毛利率从 59%升至 64%,净利率从 28%升至 38%,盈利能力不断提高。

内窥镜器械产品

生产工艺逐年提高,部分基础原件成品率提升,毛利率逐年提高,2022年达70.2%

光学器件

因每年产品结构的变化,毛利率呈现波动。2022年净利率38.1%,2023H1净利率下滑至32.7%

股权激励支出

以今年预计的 3,000 万元为例,折合到 12 个月或四个季度,

折旧

2022年公司二期厂房建设,固定资产由2021年的1.29亿元提升至2022年的3.91亿元,将带来折旧费用的提升

样机是否确认收入

按照公司的财务政策,公司投放到医院的样机是不确认收入的。

在产品中标、签署合同并正式发货后才确认销售收入。

客户

国内外收入占比

在国内,

约有50家左右的整机厂商使用海泰新光提供的镜体,占比约为70%至80%。

今年公司镜体在国内销售数量增长很快,公司稳定供应的下游客户覆盖了国内大部分厂商。

客户美国以外市场

美国客户2022年在美国以外的新兴市场如加拿大、欧洲和日本等国家和地区的增长是比较好的。

从公开信息来看,客户对于以上新兴市场的销售是持续看好的,尤其是新一代内窥镜系统会在今年第三季度推出

自有销售渠道的建设

在品牌建设和销售渠道方面又有弱势的一面。

公司针对第二代产品已经开始在省外地区进行经销或者代销商的招商与筛选,今年下半年会基本完成山东省内以及省外重要省份的经销商招商

公司山东区域已建成7个针对整机的营销网络中心,覆盖山东省内大部地市级和区县医疗机构,每个中心1-2名销售人员(对应2022年公司销售人员数量由27人提升至39人)

针对第二代产品,公司在山东省内和全国都会招经销商,不同的是山东省内是地市代理商,省外是省级代理商。

目前公司的经销渠道还在建立初期,今年会初步完成建设。

今年下半年会基本完成山东省内以及省外重要省份的经销商招商。

今年会是在第二季度或者第三季度的时候,我们就会在全国建立这样的一个经销的一个模式

公司将在2023年依托3条渠道集中投放二代整机至二级及三级医院

2312 国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录,并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。

推广

公司在组织或参与一些医生培训和学术交流的活动,

基于第一代产品的学术和培训活动主要在山东省内进行,

随着第二代整机产品的推出,公司会大力加强在省内和全国范围内的培训和学术活动。

研发

转化一代、研发一代、储备一代

转化一代

4K超高清荧光腹腔镜、耐压力蒸汽灭菌摄像适配器、内窥镜冷光源、4K超高清摄像系统、手术外视高清/荧光影像系统、共聚焦显微影像仪、非接触式掌静脉仪及应用平台和多款激光镜头等

研发一代”产品包括

4K超高清荧光胸腔镜、关节镜和宫腔镜、自动除雾内窥镜系统、非接触式掌静脉模组及终端设备、超长腹腔内窥镜、细胞图像自动采集仪和系列激光镜头等

“储备一代”

则包括3D荧光内窥镜设计和工艺、3D内窥镜摄像技术以及电子内窥镜成像技术等

公司已获得28项专利,其中16项为发明专利,10项为实用新型专利,2项为外观专利

四大技术平台

光学技术

精密机械技术

电子技术

图像技术

研发投入

2017-2022 年公司研发投入分别为 16.11、22.28、28.54、30.92、41.34 及 59.9 百万元,复合增速为 30%

22年研发

研发投入0.60亿元(+44.88%),研发人员数量达到127人(+33.68%)

研发投入占比营业收入 12.56%,比上年度相比基本持平

2023年,公司研发投入6589.33万元,同比+10.01%。

公司的产品与其他国内品牌相比有几点优势:

一是采用光学除雾技术,解决手术过程中内窥镜起雾的临床痛点;

目前采用光学除雾技术的只有海泰新 光,并且已经在中国、美国等主要国家和地区取得了专利保护

二是核心部件都是公司执行设计和生产,成本和质量的控制更有优势;

三是公司掌握从整机到零部件的核心底层技术,可以在临床过程中快速的适应临床要求,满足临床对产品创新的需求。

产能

公司的产能正在逐步增加,公司目前的产能是在逐步释放中

预计到2021年底,公司能够达到美国市场的发货要求。

去年公司针对光学加工、镀膜等基础生产能力包括厂房和设备进行了大量扩充,同时对内窥镜、光源等产品组装线也进行了相应的产能扩充,经过这轮产能扩充,公司的核心工序制造产能能够满足未来 2-3 年的发展需求。

公司的基础光学产能在去年以前已经饱和了,因此去年和前年我们投入了大概有一个亿左右的设备和主要在设备上面,还包括我们在建立了新的厂房进行车间改造。这些投资加大了不少产能。经过这一轮的投资以后,我们认为我们现在这种基础的这些设备或者是厂房的投入,能够满足未来三年的一个一个需求

问题:

泰国子公司

公司在泰国设立的子公司已经完成厂房装修,首批生产设备也已经发往泰国工厂,计划在六月底建立好生产能力并提请客户审核。

在泰国实现核心内窥镜的一个总装。

通过泰国再销售到美国去

这样可以有效的降低这个关税对我们业务的一个影响

现在我们泰国工厂已经装修已经结束了,现在首批的设备已经发往泰国。我

我们的计划是在六月份的时候,就是六月底的时候,我们就做好了一个生产准备,然后迎接史莱克的一个认证。

他认证通过以后,我们就可以在泰国工厂进行了批量生产。

容量大概在2万根左右

是月,还是年?

我们因为它只是组装,组装厂的话,其实它的扩产会很快

国内做做光源方,然后是然后泰国是发内窥镜。

前期的话这种这个计划它主要是做组装。

轻资产

花钱主要是装修等

设备不花多少钱

前提投入800万左右

总投资年底会到8000万;(12.5%涨价商量,和税收优惠抵扣)

泰国工厂总投资额并不大,在一两千万,我们是增加了一条装配生产线,我们会租赁工厂,装修,增加设备。

在申请泰国一个优惠政策,我们医疗企业会获得 8 年所得税返还。

我们其他客户丹纳赫,他们也在把供应链往中国大陆以外地方转移。我们会把海外业务一部分工作放到泰国子公司迚行。

美国子公司

在美国内华达州的子公司目前正在接受美国客户的审核,审核通过后即可直接承接来自于美国客户的内窥镜订单

美国公司里面子公司里面已经通过了史赛克的审核。所以我们的订单是可以落到了美国子公。

美国子公司是负责美国市场,包括内窥镜的维修服务等业务。

美国子公司也在开发生命科学相关产品和技术。所以会发展外科手术以外的新业务,其他一些设备,诊断的一些产品。

50万刀补助已经到位;

原材料

内窥镜的主要材料分为光学材料、机械材料和电子材料三类,

光学和机械类材料都有部分从国外进口,这些进口材料在国内都有可替代的,但在品质的稳定性上进口材料更优。

在电子材料方面的,有些图像处理方面的芯片如CMOS和FPG目前国内还没有可替代的,只能从国外进口

一个是内窥镜上面的不锈钢材、光纤和光学玻璃,这些材料是来自于日本和德国

这一部分实际在2020年就遇到一些挑战,供货周期变长了,原来可能是三个月的采购期,现在变成半年。

我们就通过了两个方法,第一个方法就是在国内验证替代物料,有一部分是可以替代的

第二是做库存,加大采购量,保证库存能够满足使用,

因为这个工作公司在史赛克的评分体系里是最优秀的,

一套系统它有很多部分构成,公司是供应最顺畅的一个合作伙伴,而其他很多地方都受到一些影响。

第三是Led的芯片,从美国采购但是它生产地是在台南,芯片本身在厦门,所以供应主要是通过库存来解决,加大库存量。

现在最麻烦的是电子物料,尤其是芯片,

因为芯片可替代性差,公司整机受到这方面的影响比较多,

一是价格离奇的高,

二是芯片短缺,

像公司的客户们也面临这个问题,CMOS和FPGA芯片短缺,尤其是FPGA。

公司相对好一点就是自主产品芯片用量没那么大,成本占比小,通过这些代理商调货的方法来基本能解决。

美国史赛克希望公司去美国建厂,并愿意为其提供数百万美元的支持

估值

估值

pb:5.6

pe:39/37/37

guxilv :0.96%

股价:53-101;59

市值:72亿

股价

公司历史股价

公司对比

可比公司估值

250602

股权

回购

2203,宣布3000-6000万回购

2303,一斤回购3000万;结束;34万股,0.38%;87-89元/股;

用于股权激励

2306,宣布回购3000万-6000万;

2404 实际回购公司股份120万股,0.99%; 41-60; 6000万元;

用于股权激励

2404,完成回购;6000万;41-60元/股;1%;

2405,决定修改目的为回购注销

2405,宣布回购2600-5000万;

用于股权激励

增持

激励·

时间

2022 年 9 月 23 号,

对象

公司以 向 123 名激励对象授予

数量

127 万股限制性股票,授予股票约占公司股本总额的 1.46%。

价格

42.87 元/股的授予价格

条件

2021年营业收入或净利润为基础,2022-2024年目标增长率分别为40.00%、70.00%、110.00%(每年同比增长40%、21.4%、23.5%)

对 2022-2024 年度营业收入增长率或年度净利润增长率进行考核,触发增长率为 32%、56%、88

减持

高管

汪方华

持有0.138%;

2206,计划减持0.03%;

2301,未减持;

大股东

PE/机构