导图社区 刘亮程《一个人的村庄》

- 168

- 0

- 0

- 举报

刘亮程《一个人的村庄》

在这个村子里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝……深度挖掘了这部作品中描绘的乡村生活、人性光辉与自然哲思。

编辑于2024-08-28 14:42:20- 《卡拉马佐夫只弟》陀思妥耶夫斯基

这是一篇关于《卡拉马佐夫只弟》陀思妥耶夫斯基的思维导图,主要内容包括:作者简介,作品目录,内容简介,故事更概,人物介绍,创作背景,作品鉴赏,作品影响,作品评价,《卡拉马佐夫兄弟》中关于社会的妙语,《卡拉马佐夫兄弟》经典语录。

- 《第二性》【法】 西蒙娜·波伏娃

这是一篇关于《第二性》【法】 西蒙娜·波伏娃的思维导图,主要内容包括:作者简介,作品简介,作品内容,创作背景,作品思想,作品影响,作品评价,《第二性》经典语句,波伏娃。

- 纳兰性德(纳兰容若)

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。 等闲变却故人心,却道故人心易变。 骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。 何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

刘亮程《一个人的村庄》

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 《卡拉马佐夫只弟》陀思妥耶夫斯基

这是一篇关于《卡拉马佐夫只弟》陀思妥耶夫斯基的思维导图,主要内容包括:作者简介,作品目录,内容简介,故事更概,人物介绍,创作背景,作品鉴赏,作品影响,作品评价,《卡拉马佐夫兄弟》中关于社会的妙语,《卡拉马佐夫兄弟》经典语录。

- 《第二性》【法】 西蒙娜·波伏娃

这是一篇关于《第二性》【法】 西蒙娜·波伏娃的思维导图,主要内容包括:作者简介,作品简介,作品内容,创作背景,作品思想,作品影响,作品评价,《第二性》经典语句,波伏娃。

- 纳兰性德(纳兰容若)

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。 等闲变却故人心,却道故人心易变。 骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。 何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

- 相似推荐

- 大纲

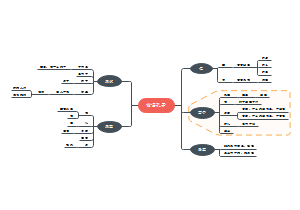

刘亮程 《一个人的村庄》

作者简介

刘亮程,作家,1962年出生在新疆古尔班通古特沙漠边缘的一个小村庄。著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《风中的院门》、《一个人的村庄》、《库车》等。所获荣誉被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。 代表作品:散文集《一个人的村庄》《在新疆》《一片叶子下生活》;小说《虚土》《凿空》;诗集《晒晒黄沙梁的太阳》 上述作品中,《鸟叫》《我改变的事物》《对一朵花微笑》《寒风吹彻》《今生今世的证据》等多篇散文入选内地和香港小学、中学、大学教材。

主要作品: 《一个人的村庄》、《在新疆》、《虚土》、《一片叶子下生活》、《凿空》、《风把人刮歪》、《杏花龟兹》、《晒晒黄沙梁的太阳》、《驴车上的龟兹》、《一个人的村庄》、《虚土》、《天边尘土》、《库车行》、《风中的院门》、《站在黄沙梁边上》、《正午田野》、《刘亮程散文选集》、《遥远的村庄:刘亮程散文精读》、《刘亮程散文(上)》、《刘亮程散文(下)》、

内容简介

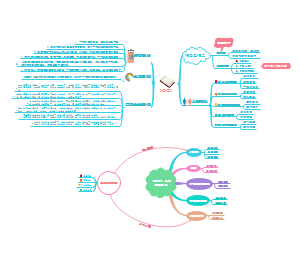

《一个人的村庄》,2006年1月于春风文艺出版社出版,讲述了刘亮程是真正的作家,也是真正的农民,是真正的农民作家。作为农民,写作真正是他业余的事情;而作为作家,他却无时不在创作,即使在他扛着一把铁锨在田间地头闲逛的时候。在文章里,刘亮程是一个农民,但是作为农民的他,是否意识到自己是个作家呢——或者说,在他的内心深处,是否也以作家自许呢?我不知道。我揣测,在他的村庄里,在与他一样日出而作日没而息的村民们的眼里,这个无事扛着铁锨闲逛,到处乱挖,常常不走正道却偏要走无人走过的草丛中的人一定是个难以捉摸、有些古怪的人吧。在他们眼里,这个说不出却总觉着有点不一样的人是不是有点神秘呢?当然,他们也许不知道这个人在跟他们一样的劳作之外,还喜欢偷偷观察着村里的人,以及驴,兔,飞鸟,蚂蚁,蚊子,以及风中的野草和落叶,甚至村东头以及村西头的阳光……

在这个村子里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝…… 这个村落位于新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县英格堡乡,南靠天山支脉博格达山,北望准噶尔沙漠,距乌鲁木齐280多公里。村民的祖辈大多自明末清初由陕甘一带迁来。刘亮程发现,村里每年冬天都有老人去世,“你会感到村庄只有去的人,没有来的人,多少年以后,这个村庄可能就变成‘一个人的村庄’”。

以作家为主角的纪录片《文学的日常》第二季近日开播,同时,新版《一个人的村庄》和新书《本巴》出版,这让“过了几年清净日子”的刘亮程再次成为媒体追逐的对象。因为忙着种菜,他没有离开乡下的家,各种交流采访活动都通过互联网远程进行。在5月7日晚的视频号直播和第二天接受本报记者采访时,听筒那头时不时传来响亮的鹅叫和鸟鸣。“我希望听到的就是树上的鸟叫,鸡鸣狗吠。”刘亮程说。正是带着这样的愿望,他2013年来到菜籽沟,把村里一个已经成了羊圈的废弃老学校建成“木垒书院”,定居了下来。“今年争取把第三届做了。”刘亮程说,如果进展顺利,会在7、8月份颁出乡村建筑设计大奖。“这次我们准备稍微做大一点,邀请做建筑设计、文化艺术、乡村旅游等各个方面的专家过来,共同探讨中国乡村应该盖什么样的房子。 彼时,刘亮程带动30多位艺术家入驻菜籽沟,还在当地政府的支持下设立了“丝绸之路木垒菜籽沟乡村文学艺术奖”,评选奖励对中国乡村文学、绘画、音乐、乡村设计作出杰出贡献者。这个被称为“中国最接地气的乡村文学艺术奖”原计划每年评选一次,但自2015年首届大奖颁给作家贾平凹,2018年大奖颁给艺术家王刚后,第三届迟迟没有动静。

在《一个人的村庄》中,作者几乎将村庄中的所拥有的都搬了上来。猫猪鸡牛马驴蚂蚁鸟虫等等牲畜生物,有黄昏、炊烟、土路、麦子等等村庄独有的意象。尤其是在《第二辑 风中的院门》里,他写到的基本上是童年或者年轻时候的人事和感触,他用一种文人固有的缅怀之情来写,是因为这些人事感触被一场叫“刘二之风”给刮走了。“刘二之风”吹遍他一个人的村庄。 风,是一种捕捉不到却实有存在的东西,它是流动的空气,它就如时间。 一个人,一个农民,拿什么去抵抗流逝的东西。 刘亮程是20世纪中国最后一位散文家,其文字朴素而旷远,有人称之为“乡村哲学家”。学者林贤治认为:“他的作品,阳光充沛,令人想起高更笔下的塔希提岛……” 作家李锐认为:“在这片垃圾遍地,精神腐败,互相复制的沙漠上,读到农民刘亮程的这组散文,真有来到绿洲的喜悦和安慰。”

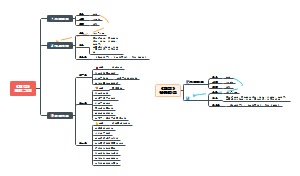

作品品评

《一个人的村庄》是刘亮程30岁时离开家乡沙湾县去乌鲁木齐打工期间写成的一部散文集,他说:“假如我不离开这个村庄也许不会有这样一部书,这算是对一个村庄的回望。文学的意义就在于它获得了一次又一次对生活的回望,我们重新回顾生活的时候它才有了不一样的意义。” 1998年,刘亮程站在乌鲁木齐夕阳中,深情回望自己的家乡黄沙梁,写就《一个人的村庄》,引发轰动全国的“刘亮程热”,也为无数人构筑起一方无法抹去的精神故土。二十余年来,《一个人的村庄》不断被提起,一直得以重读,感动数代读者,更恩泽万千学子,历久而弥新。 在这本书中,驴、马、虫、兔、牛、花、人……都被转化为颇具乡土气息的文字,句句经得起咀嚼,段段耐得住寻味。面对淳朴的乡村景观,刘亮程更像个哲学家,“一个听烦市嚣的人,躺在田野上听听虫鸣该是多么幸福。大地的音乐会永无休止。而有谁知道这些永恒之音中的每个音符是多么仓促和短暂。”

2013年,刘亮程入住新疆木垒菜籽沟村,切身践行且耕且读的生活方式,他仿佛又回到早年的风声落叶中,进入写作《一个人的村庄》时的状态,完成了《大地上的家乡》。“从这部作品可以看到近十年来我完整的生活,我干的木工活、种菜,甚至家里面养的那些狗、猫的名字,都会在这些散文中。”本书中他倾情书写植根于日常生活,关于生命哲学、自然哲学与大地家乡的诚挚篇章,以饱蘸爱与慈悲的细腻笔触,写遍世间悠久温情。

生命的平等意识 刘亮程在写他的散文集《一个人的村庄》之前,他主要以写诗为主,,诗集可以说是他向散文创作的转变。现在他的散文中的语言具有诗一般的韵味。因而使得他的散文可以看成是一篇篇散文诗。《一个人的村庄》受诗集的影响,使得这部散文集中有诗集的影子,这正是他的散文带给读者不一样的美感的原因。他不像其他乡土散文家那样描写乡村,只是把自己浏览乡村时的所见所感给写下来,刘亮程的作品中是有他在乡村生活和劳动的影子,有他对这个村庄动物、植物所有一切的爱。散文中他通过对乡村生活中所有事物的细致描写,不仅展现出作者对生活深刻的体验和感悟,也展现出刘亮程对生活在这个村庄中一切生命的思考以及对生命的敬重。 例如在‘通驴性的人‘章节中中有段话是这样说的:“我们是一根缰绳拴两头的动物,说不上谁牵着谁。时常脚印跟蹄子印像是一道的,最终却走不到一起。驴日日看着我忙碌做人,我天天目睹驴辛辛苦苦过驴的日子。我们是彼此生活的旁观者、介入者。驴长了膘我比驴还高兴。我种地赔了本驴比我更垂头丧气。驴上陡坡陷泥潭时我会毫不犹豫地将绳搭在肩上四蹄爬地做一回驴。”这句话不但写出了作者对生命本身的尊重,也是发自内心的体现出人和驴生命的平等性,从作者的角度看,在黄沙梁人与驴没什么不同。驴和人的生活是那么的密切以致使得我们都互为彼此生命的一部分,互为彼此生活的见证者。这正是刘亮程从动物身上体会到的最本真的生命意。

生命的感悟 刘亮程在写章节《狗这一辈子》中‘有这样一段话:“一条狗能活到老,真是件不容易的事。太厉害不行,太懦弱不行,不解人意、善解人意了均不行。总之,稍一马虎便会被人剥了皮炖了肉。狗本是看家守院的,更多时候却连自己都看守不住。” 朴素的语言中带有对生命短暂和脆弱的无奈,更多的是对狗的同情。人经常说人生不易,却没有想过狗活着更是不易,稍微一马虎便没了命。甚至在活着的时候都没有自己的自由,有的只是一条冰冷的铁链和寂寞伴着它。就算是一条狗能熬到暮年,它依然还要背负着那看家守院的责任。虽然这条狗历经了世间的所有沧桑,但是它的生命还是一样的脆弱,活着也是那么的不易。狗的一辈子都是那么的不容易,一直到老都要承受着那些不是它的责任的责任。

生命的本真意义 在刘亮程的作品中,也充满了这样针对人生存在价值的焦虑。他虽然是很怀念以前生活过的村庄,但是那并不能说明他安于那样的生活。他期待的是永恒而平凡的生活,希望能有什么承载物,可以让他的思想活的比他的肉体要长得多,他想以自己的能力在世界上留下痕迹,并且能让人感受到他的思想,认同他的这种想法。所以,在生活中他会以自己的力量来改变一棵草、一棵树、一条河流的命运,以此来证明他的存在。只有和世界中的万物相联系了,才是最本真的生命意义。 这本书深受好评正是它通过回望获得的那种仿佛再来人间的感觉。刘亮程在回顾写作过程时说:“我们一次性经历的生活是不会有太多感觉的,容易被日复一日的匆忙消磨掉。而当你回望的时候你会发现世界不一样了,村庄也不一样了。有些事你仿佛未曾经历,你回过头来又看见了它,生活在那里死灰复燃。”

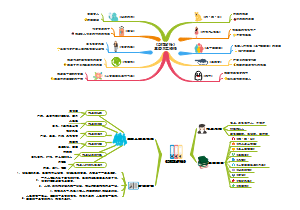

作品赏析

世上没有乌托邦,但却真真切切存在一个,叫黄沙梁的村庄。 这个叫黄沙梁的地方,天上飘着云,吹着风,下一些雨,种的苞谷麦子让村子里的人消磨掉平平常常的一生。人畜共存的村庄里,名字只是一个代号,无所谓亲昵关系,人人干着手头的活,守着自己的几亩田地,用一辈子的光阴去养护这片罕为人知的地域。 《一个人的村庄》是作家刘亮程的散文集,全书从一个“闲人”的角度,诗意地描摹了一个村庄的草木、动物、风、夜晚、月光和梦。“闲人”不忙于春种秋收,只把日出日落、花谢花开当作大事情,在天然恣意的生存中,感受着世间万物的尊严。 在中国文坛的各种流派中,刘亮程无疑是一朵奇葩。他是个农民,他是个作家,他是个哲学家。林贤治说他是中国二十世纪的最后一位散文家,蒋子丹说他是农村哲学家,这个当了十多年乡农机管理员的新疆农民,用他素朴清新的语言对乡村生活进行了人道解读,真正做到了返璞归真,从而开辟了一个新的天地。

《一个人的村庄》共分四辑:人畜共居的村庄、风中的院门、今生今世的证据以及黄沙梁的日记。 第一辑人畜共居的村庄充分展现了刘亮程的语言特点——裹挟着泥土气和牛粪味的诗性语言。刘亮程的散文的语言别开生面,独具特色。他用白描的手法,俚俗的表达,描绘着他“一个人的村庄”,书写着他的心灵世界。 他写狗:“它是黑夜的一部分,它在一个村庄转悠到老,是村庄的一部分,它再无人可咬,因而也是人的一部分”;他写驴:“和驴一比,我却彻底自卑了。在驴面前我简直像个未成年的孩子。”;他写虫子:“有些虫朝生暮死,有些仅有几个月或几天的短暂生命,几乎来不及干什么便匆匆离去。没时间盖房子,创造文化和艺术。没时间为自己和别人去着想。生命简洁到只剩下快乐。我们这些聪明的大生命却在漫长岁月中寻找痛苦和烦恼。一个听烦市嚣的人,躺在田野上听听虫鸣该是多么幸福”。 在这个人畜共居的村庄,在作家的眼中,万物有灵。人一睡着,村庄就成了狗的世界,在这个村庄,人虫共眠,人花共笑,这里的树会记住很多事,这里的万物同喜同悲,共生共荣。不同于知识阶层的作家天生自带着文人的视角,从土地里扎根的乡土文学作家,不是体验派式记录,而是从内心深处为土地作言。刘亮程的散文表现出对生命的敬畏、尊重、关怀和怜悯。在刘亮程的眼里,土地上生活的人和万物彼此平等和谐,浑然一体,达到不自觉的物我合一的境界。 在第二辑和第三辑中,乡村哲学家的哲学思考可见一斑。刘亮程笔下的黄沙梁是荒凉的,也是封闭的,所有的名字都被虚化,没有人在乎你叫什么,一人一驴,守着黄土就可以安静的过完一生,不管你自己的心里有多少惊涛骇浪,在村庄里,一切都会很平静。这里的人日复一日,年复一年地过着如宿命一般的生活,安命顺命是他们唯一的选择。

在刘亮程看来,孤独是村庄的宿命,每个村庄都孤独。忙忙碌碌的劳作,风呼呼刮着黄沙梁,沙漠尽头有一个村子,田野里有一片玉米,四野无人,万千话语无人诉。黄沙梁一寸寸被时光遗忘,被遗忘的,又不止是黄沙梁。 在《寒风吹彻》中有一句“落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见”,文字传递着温暖,也透露着作家的无奈,刘亮程对于苦难看的很透彻,你终究要一个人面临苦难,一个村庄也必须要独自面对苦难。 “我走的时候,我还不知道曾经的生活有一天,会需要证明”,这是《今生今世的证据》一文中最令人揪心的一句话,离开村庄去大城市中寻找未来的刘亮程,在一片夕阳的启示下开始了对一个村庄,或者对自己整个一生长久的冥想。他发现,故乡终归是一个人心灵最后的归宿。从古至今,回乡一直是中国人心灵史上的一大风景。在《只有故土》一文中,他炙热而深沉,直抒胸臆:“我没有别的去处,只有回到你这里——黄沙梁啊。”

说来奇怪,我喜欢的书籍大多是语言偏于工丽的名著,但在高中那个桌上堆满了复习题的紧张时期,黄沙梁的风径直的吹进了我心里,当时只觉跟着作家听几声犬吠,与花同喜,与虫同眠,再听一听冯二冯四的故事,就会感受一种恬静的美好。脱离了人是万灵之长的习惯认知,感受人畜共居的村庄,无疑打开了一个欢乐的新世界。沉浸在黄沙梁的生活中才会明白:所谓的华丽辞藻根本不堪一击,扎根于土地和生活的语言,蕴含着最原始最美好的诗意。 如今远离家乡,见证了一些村庄的消失,才明白文字对于村庄的意义:“时光消失,文字留下。文字留下了什么?相对于千千万万个消灭于时间中了无痕迹的村庄,一个被文字记住的村庄也许更不幸。是的,被文字记住,但是已经消失的村庄更不幸。”

刘亮程说,习作是一个认领的过程,他从乡村去往城市再返回乡村,如逆水行舟,不断回溯,建立了自己的精神家园,用文字守护了乡愁。 费孝通先生在《乡土中国》一书中指出:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”传统中国是农业社会,土地孕育了我们民族绚烂多彩的文化,越是城市化,人们越是怀念纯粹的村庄生活。所以我认为,村庄虽然孤独,但植根于骨髓的乡土记忆,让村庄在孤独的宿命轮回中走向永恒。

经典语段

故乡是一个人的羞涩处,也是一个人最大的隐秘。我把故乡隐藏在身后,单枪匹马去闯荡生活。我在世界的任何一个地方走动,居住和生活,那不是我的,我不会留下脚印。 人心中都有自己的早晨,时候到了人会自己醒来。 心地才是最远的荒地,很少有人一辈子种好它 我只是耐心地守候过一只小虫子的临终时光,在永无停息的生命喧哗中,我看到因为死了一只小虫而从此沉寂的这片土地。别的虫子在叫。别的鸟在飞。大地一片片明媚复苏时,在一只小虫子的全部感知里,大地暗淡下去。 不知道住多少年才能把一个新地方认成家。认定一个地方时或许人已经老了,或许到老也无法把一个新地方真正认成家。一个人心中的家,并不仅仅是一间属于自己的房子,而是长年累月在这间房子里度过的生活。尽管这房子低矮陈旧,清贫如洗,但堆满房子角角落落的那些黄金般珍贵的生活情节,只有你和你的家人共拥共享,别人是无法看到的。走进这间房子,你就会马上意识到:到家了。即使离乡多年,再次转世回来,你也不会忘记回这个家的路。 我太年轻,根扎得不深,躯干也不结实。担心自己会被一场大风刮跑,像一颗草一片树叶,随风千里,飘落到一个陌生地方。也不管你喜不喜欢,愿不愿意,风把你一扔就不见了。你没地方去找风的麻烦,刮风的时候满世界都是风,风一停就只剩下空气。天空若无其事,大地也像什么都没发生。只有你的命运被改变了,莫名其妙地落在另一个地方。你只好等另一场相反的风把自己刮回去。可能一等多年,再没有一场能刮起你的大风。你在等待飞翔的时间里不情愿地长大,变得沉重无比。 他过着一生中又一个平平常常的日子,摆在眼前的活,还和昨天一样多、一样重,也一样轻松。生活就是这样,并不因为你生活了多少年日子就会变得好过。农活更是如此,不是你干掉一件它就会少一件。活是干不完的,你只有慢慢地干着活把自己的一生消磨完。活是个好伴儿,尤其农活,每年都一样多,一样长短的季节。你不用担心哪一年的活会把你压得喘不过气,也别指望哪一年会让你闲得没事。活均匀地摊在一辈子里。除非你想把它攒堆,高高地堆在一生中的某个时期。许多人年轻时都这样,手伸得长长,把本该是好多年后干的事情统统揽到某一年里,他们自以为年轻力盛,用一年时间就能把一辈子的活干完。事实证明,他们忙到老都没有闲下来。 活是人干出来的。 有些活,不干就没有了。 一辈子干不完。 那时要紧的事远未来到我的一生里,我也不着急。要去的地方永远不动地呆在那里,不会因为我晚到几天或几年而消失。要做的事情早几天晚几天去做都一回事,甚至不做也没什么。我还处在人生的闲散时期,许多事情还没迫在眉睫。也许有些活我晚到几步被别人干掉了,正好省得我动手。有些东西我迟来一会儿便不属于我了,我也不在乎。许多年之后你再看,骑快马飞奔的人和坐在牛背上慢悠悠走路的人,一样老态龙钟回到村庄里,他们衰老的速度是一样的。时间才不管谁跑得多快多慢呢。 很多年前,我们都在的时候,我们开始了等候。那时我们似乎已经知道,日后能够等候我们的,依旧是静坐在那些永远一样的黄昏里,一动不动的我们自己。 坐在土墙根的老人,头点一下,又点一下,这个倔强的人在岁月中变得服帖,他承认了命运。 原来我们都认为,一个人没事干就会荒芜掉。还是在好多年前,我们就说刘榆木这一辈子完了,荒掉了。说这些话时我们似乎看见荒草淹没到了刘榆木的脖子根。刘榆木没黑没明地在荒草中奔走,走完一年,下一年还是满当当的荒草,下下一年的荒草仍旧淹没到刘榆木的脖子跟。这个人最后就叫荒草吃掉了。我们说。 后来我们发现其实荒草根本没不到刘榆木的脖子跟,连他的脚跟都没不到。刘榆木蹲在墙头上。倒是我们这些忙人没明没黑地在荒草中找寻粮食。我们以为不让地荒掉,自己的一辈子就不会荒掉。现在看来,长在人一生中的荒草,不是手中这把锄头能够除掉的。在心中养育了多年的那些东西,和遍野的荒草一样,它枯黄的时候,是不大在乎谁多长了几片叶少结了几颗果的。 心地才是最远的荒地,很少有人一辈子种好它。 人最大的毛病是,爱以自己的习好度量其他事物。 落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中,孤独地过冬。 一头温顺卖力的老牛教会谁容忍。一头犟牛身上的累累鞭痕让谁体悟到不顺从者的罹难和苦痛。树上的鸟也许养育了叽叽喳喳的多舌女人。卧在墙根的猪可能教会了闲懒男人。而遍野荒草年复一年荣枯了谁的心境。一颗墙角土缝里的小草单独地教育了哪一个人。天上流云东来西去带走谁的心。东荡西荡的风孕育了谁的性情。起伏向远的沙梁造就了谁的胸襟。谁在一声虫鸣里醒来。一声狗吠中睡去。一片叶子落下谁的一生,一粒尘土飘起谁的一世。 谁收割了黄沙梁后一百年里的所有收成,留下空荡荡的年月等人们走去。 最终是那个站在自家草垛粪堆上眺望晚归牛羊的孩子,看到了整个的人生世界。那些一开始就站在高处看世界的人,到头来只看见一些人和一些牲口。 所谓永恒,就是消磨一件事物的时间完了,这件事物还在。 爹,你到土里去找,我们在地上找。 我们家要是一棵树,先父下葬时我就可以说这句话了。我们也会像一棵树一样,伸出所有的枝枝叶叶去找,伸到空中一把一把抓那些多得没人要的阳光和雨,捉那些闲得打盹的云,还有鸟叫和虫鸣,抓回来再一把一把扔掉。不是我要找的,不是的。 我们找到天空就喊你,父亲。找到一滴水一束阳光就叫你,父亲。我们要找什么。 多少年后我才知道,我们真正要找的,再也找不回来的,是此时此刻的全部生活。它消失了,又正在被遗忘。 那片荒野不是谁的,许多草还没有名字,胡乱地长着。我也胡乱地生活着,找不到值得一干的大事。 驴对人的反抗恰恰是看不见的。它不逃跑,不怒不笑(驴一旦笑起来是什么样子?)。你看不出它在什么地方反抗了你,抵制了你,伤害了你。对驴来说,你的一生无胜利可言,当然也不存在遗憾。 许多年之后再看,骑快马飞奔的人和坐在牛背上慢悠悠赶路的人,一样老态龙钟回到村庄里,他们衰老的速度是一样的。时间才不管谁跑得多快多慢呢。 马从不对人说一句话。 我们对马的唯一理解方式是:不断地把马肉吃到肚子里,把马奶喝到肚子里,把马皮穿在脚上。久而久之,隐隐就会有一匹马在身体中跑动。有一种异样的激情耸动着人,变得像马一样不安、骚动。而最终,却只能用马肉给我们的体力和激情,干点人的事情,撒点人的野和牢骚。 我们用心理解不了的东西,就这样用胃消化掉了。 马从来就不属于谁 当你十五岁或二十岁的时候,那些三十岁、五十岁、七十岁的人便展示了你的全部未来。而当你八十岁时,那些四十岁、二十岁、十岁的人们又演绎着你的全部过去。你不可能活出另一种样子——比他们更好或更差劲。 一个人要使自己活得真实就难免不把别人的一生当一场戏 芥,我说不准离家的日子,活着活着就到了别处。我曾经做好一生一世的打算:在黄沙梁等你。 你知道的,我没这个耐力,随便一件小事情都可能把我引向无法回来的远处。在过去的几十年里,村里人就是为一些小事情一个一个地走得不见了,以至多少年后有人问起走失的这些人,得到的回答仍旧是: 他割草去了。 她浇地去了。 人们总是把割草浇地这样的事情看得太随便平常。出门时不做任何准备,往往是凭一个念头,提一把镰刀或扛一把锹就出去了。一天到晚也不见回来,一两年过去了还没有消息。在我们看不见的角角落落里,我们找不到的那些人,正面对着这样那样的一两件小事,不知不觉地过去了一辈子,连抬头看一眼天的时间都没有,更别说地... ……