导图社区 【初级经济师】第二章 商品经济的基本原理

- 35

- 0

- 0

- 举报

【初级经济师】第二章 商品经济的基本原理

这是一篇关于第二章 商品经济的基本原理的思维导图,主要内容包括:第二节 货币的产生和职能,主要阐述了商品经济的基本属性和运行规律。

编辑于2024-10-10 22:24:04- 商品经济

- 相似推荐

- 大纲

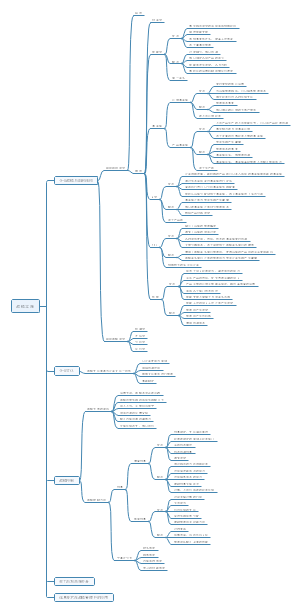

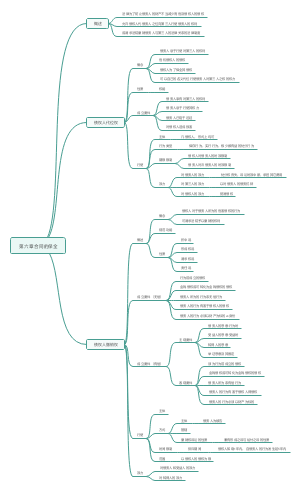

第二章 商品经济的基本原理

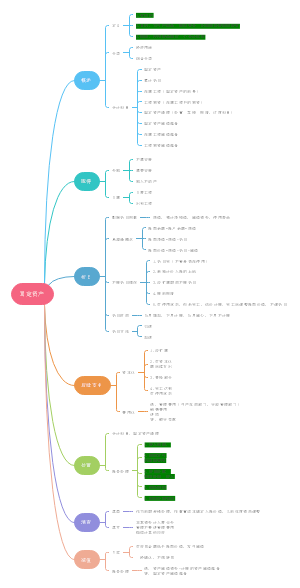

第一节 商品的基本属性和本质特征

商品的使用价值和价值

商品

定义:是用来交换的劳动产品,具有基本属性①使用价值②价值

使用价值

定义:是商品的有用性,即能满足人类某种需要的属性

自然属性,反映人与自然的关系

包子需要人用原材料才能生产出来

强调:通过交换来满足他人的需要,而不是满足生产者自身的需要

使用价值是商品交换价值和价值的物质承担者

交换价值:是一种使用价值和另一种使用价值相交换的量的关系或比例

质上不同,量上难以比较

每个商品的有用性是不同的,质上无法比较,因此量上也无法比较

价值

定义:是凝结在商品中的一般人类劳动(体力劳动+脑力劳动)

做包子,需要人把原材料倒到设备中(体力劳动),还需要思考和面时水和面的比例(脑力劳动)

社会属性,也是商品特有的本质属性

价值体现了商品生产者之间相互比较劳动消耗量和交换劳动的社会经济关系

价值是交换价值的基础或内容,交换价值是价值的表现形式

包子生产出来后才能去进行交换,1支笔可以交换3个包子

质上相同,量上也可以比较

所有商品都需要脑力劳动和体力劳动,所以质上可以比较,且商品可以进行交换,量上也可比较

商品是使用价值和价值的矛盾统一体

(1)使用价值和价值统一于商品之中,缺一就不能成为商品

(2)使用价值和价值相互排斥

消费者和生产者不能同时都拥有使用价值和价值;生产者-价值,消费者-使用价值

具体劳动和抽象劳动

劳动的二重性

商品具有价值和使用价值两个属性,是由劳动的二重性决定的

劳动的二重性:具体劳动与抽象劳动

具体劳动

定义:在一定具体形式下进行的劳动

制作包子中 和面、拌馅等动作

具体劳动创造商品的使用价值,体现人与自然的关系

质上不同,量上难以比较

每个商品的有用性是不同的,质上无法比较,因此量上也无法比较

抽象劳动

定义:撇开劳动的具体形式的一般人类劳动(体力劳动+脑力劳动)

抽象劳动形成商品的价值,体现商品生产者之间的社会经济关系

质上相同,只存在量的差别,量上也可以比较

所有商品都需要脑力劳动和体力劳动,所以质上可以比较,且商品可以进行交换,量上也可比较

具体劳动和抽象劳动之间存在着矛盾统一的关系

统一性

在时间和空间上是统一的

蒸包子上,具体劳动谈论的是制作包子过程中具体的环节动作,比如和面、调馅料、上锅蒸;抽象劳动指的是在蒸包子过程中费了多少体力劳动和脑力劳动;但就本质上来说,两者最后的结果都是等到了制作好的包子,只不过是同一件事情用不同的说法说出来

商品生产者在从事具体劳动的同时也支出了抽象劳动,不是进行了两次劳动,更不是两种劳动,而是同一劳动过程的两个不同方面

矛盾性

从效果上

具体劳动:从劳动的有用效果来看劳动

抽象劳动:抽取了劳动有用性的一般人类劳动

从关系上

具体劳动:人与自然的关系,是劳动的自然属性

抽象劳动:体现商品生产者之间的社会经济关系,是劳动的社会属性,也是商品经济特有的历史范畴

从质与量上

具体劳动:质不同,量也无法比较

抽象劳动:质上相同,只存在量的差别

其他

具体劳动:创造了使用价值,但不是创造使用价值的唯一源泉

抽象劳动:形成了价值,是形成价值的唯一源泉

商品的价值量

围绕价值来讨论的

商品的价值量

凝结在商品中的一般人类劳动的量

取决于商品生产所消耗的劳动时间,由社会必要劳动时间决定

社会必要劳动时间:在现有的社会正常的生产条件下,在平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间

由社会必要劳动时间所决定的价值量,就是商品的社会价值

商品的社会价值是由同一个部门同类商品生产者之间的竞争形成的,是商品交换的依据

劳动生产率

社会必要劳动时间不是一成不变的,变化程度取决于劳动生产率

定义:劳动生产率是劳动者生产某种商品使用价值的效率

表示方法

(1)单位时间内生产的产品数量

(2)生产单位产品所消耗的劳动时间

结论:单位商品的价值量与社会必要劳动时间成正比,与劳动生产效率成反比

价值量取决与社会必要劳动时间,劳动时间上去了,生产效率较低,则价值量随之上涨;若劳动时间下去了,则证明效率上去了,导致价值量也随之降低;比如一支笔,原先需要10min生产出来,物以稀为贵,1小时只能生产6支笔,笔的价值量也上去了;但随着生产发展水平上升,生产一支笔仅需6min,1小时可比原先多生产4支笔,生产效率上升了,则量也上升了,价值量随之降低,笔不再是稀有货

劳动生产率的影响因素

(1)劳动者的平均熟练程度

(2)生产过程中的社会组织形式

(3)科学技术发展及其在生产中的应用

(4)生产资料的质量和效能

(5)自然条件

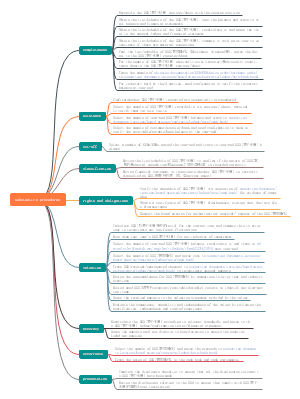

第二章 商品经济的基本原理

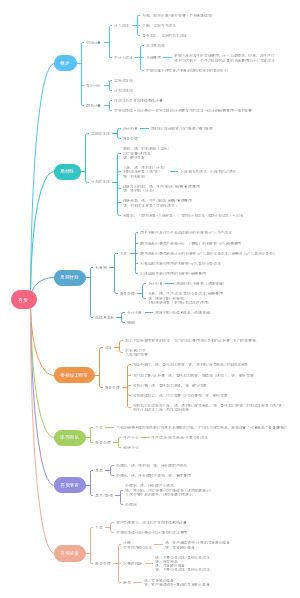

第二节 货币的产生和职能

货币的产生和本质

货币的产生和本质

商品的价值是通过货币来表现的,商品价值的表现形式就是价值形式

货币产生的价值形式的演变

简单或偶然的价值形式

表现在另一种商品上

扩大的价值形式

表现在一系列商品上

一般价值形式

表现在充当一般等价物的某一种商品上

货币价值形式

充当一般等价物的商品已经固定地由某种商品来承担(如金银),这种商品就是货币,就是货币价值形式

金银天然不是货币,但货币天然是金银

金银的价值量由产生黄金或白银的社会必要劳动时间决定;其天然特性使它成为最适合充当货币的材料

货币的本质

货币的本质:固定的充当一般等价物的商品,体现着商品生产者之间的社会经济关系

商品与货币的对立性

使用价值和价值的矛盾

具体劳动和抽象劳动的矛盾

私人劳动和社会劳动的矛盾

货币的职能

货币的职能是由货币的本质决定的,是货币本质的具体体现

货币的五大职能

价值尺度和流通手段是货币的基本职能

(一)价值尺度

定义:衡量一切商品价值量大小的尺度

衡量商品价值量的外在尺度是货币,内在尺度是社会必要劳动时间

货币在执行价值尺度的职能时,可以是观念上的货币

薯片的定价标签就是价值尺度

(二)流通手段

定义:货币充当商品交换媒介的职能

作为流通手段的货币必须是现实的货币

买薯片时,在当时一手交钱一手交货,意味着货币在执行流通手段

(三)贮藏手段

定义:货币退出流通领域,被当作独立的价值形式和社会财富的一般形式而保存起来的职能

充当贮藏手段职能的货币必须是足值的货币

(四)支付手段

货币被用来支付商品赊买过程中的延期支付,以及用来支付债务、租金、利息、工资等职能

先拿货,后支付

(五)世界货币

定义:在世界市场上执行一般等价物的职能

世界货币的三大职能/作用

(1)作为国际购买手段,购买外国商品

(2)作为国际支付手段,平衡国际贸易差额

(3)作为社会财富代表,由一国转移到另一国

货币的流通规律

货币流通规律

定义:一定时期内商品流通所需要的货币量的规律

基本内容:商品流通过程中所需的货币量是由商品价格的总额、货币流通的平均速度来决定的额

商品流通中所需的货币量的取决因素:

(1)待流通的商品数量

(2)商品的价格水平

(3)货币流通速度

【例】若该社会生产10个包子,每个包子价值2元,货币流通速度V=1,则所需货币量为(10*2)/1=20元

货币流通规律的公式

货币只存在流通手段

【例】若该社会生产10个包子,每个包子价值2元,货币流通速度V=1,则所需货币量为(10*2)/1=20元

既有流通手段,又有支付手段

纸币的流通规律

定义:纸币作为价值符号,代替金属货币执行流通手段与支付手段职能,其流通以金属货币的流通规律为基础

通货膨胀:纸币发行量过多→纸币贬值→物价上涨

通货紧缩:纸币发行量减少→货币价值含量上升→物价下降

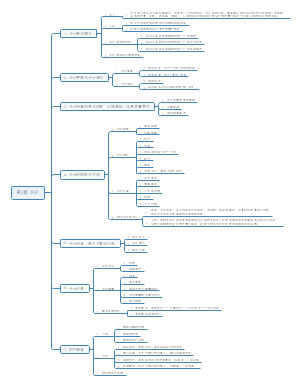

第二章 商品经济的基本原理

第三节 价值规律及其作用

价值规律的基本内容

价值规律是商品经济的基本规律

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间来决定

商品交换以价值量为基础,实行等价交换

价值规律的表现形式

价格受供求关系的影响,围绕价值上下波动

价值规律的作用

(1)调节资源配置和经济活动

价值规律对生产资料和劳动力在社会生产各部门之间的调节是通过价格机制来实现

价值规律通过价格涨落来调节资源配置和经济活动,是一种事后调节

(2)刺激商品生产者改进技术,提高劳动生产率,有利于社会生产力的发展

(3)促使商品生产者在市场竞争中优胜劣汰