导图社区 国有企业领导干部经济责任审计实施办法

- 123

- 4

- 0

- 举报

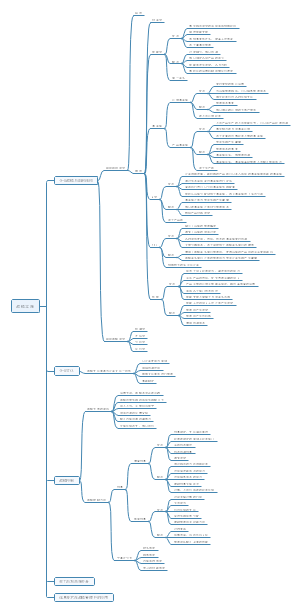

国有企业领导干部经济责任审计实施办法

这是一篇关于国有企业领导干部经济责任审计实施办法的思维导图,包含总则、一般原则、审计内容、审计程序和方法、审计评价、审计报告、审计结果运用等。

编辑于2021-08-31 11:08:14- 国企审计

- 国有企业

- 审计实施办法

- 相似推荐

- 大纲

国有企业领导干部经济责任审计实施办法

一、 总则

1.1. 经济责任

1.1.1. 是指领导干部在本单位任职期间,对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,推动本单位事业发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控经济风险等有关经济活动应当履行的职责

1.2. 经济责任审计

1.2.1. 是指内部审计机构、内部审计人员对本单位所管理的领导干部在任职期间的经济责任履行情况的监督、评价和建议活动

二、 一般原则

2.1. 审计对象

2.1.1. 党政工作部门、纪检监察机关、法院、检察院、事业单位和人民团体等单位所属独立核算单位的主要领导干部,以及所属非独立核算但负有经济管理职能单位的主要领导干部

2.1.2. 企业(含金融机构)本级中层主要领导干部,下属全资、控股或占主导地位企业的主要领导干部,以及对经营效益产生重大影响或掌握重要资产的部门和机构的主要领导干部

2.1.3. 上级要求以及本单位内部确定的其他重要岗位人员等

2.2. 审计期间

2.2.1. 领导干部任职期间(主要)

2.2.2. 领导干部离任后进行

2.3. 审计流程

2.3.1. 由内部审计机构商同级组织人事部门,或者根据组织人事部门的书面建议,拟定经济责任审计项目安排,纳入年度审计计划,报本单位党组织、董事会(或者主要负责人)批准后组织实施

2.4. 经济责任审计工作协调机构成立

2.4.1. 各单位可以结合实际情况,建立健全经济责任审计工作组织协调机制,成立相应的经济责任审计工作协调机构(以下统称协调机构),负责研究制定本单位有关经济责任审计的制度文件,监督检查经济责任审计工作情况,协调解决工作中出现的问题,推进经济责任审计结果运用协调机构在本单位党组织、董事会(或者主要负责人)的领导下开展工作

2.5. 职能部门组成

2.5.1. 协调机构一般由内部审计、纪检监察、组织人事及其他相关监督管理职能部门组成协调机构下设办公室,负责日常工作,办公室设在内部审计机构,办公室主任由内部审计机构负责人担任

三、 审计内容

3.1. 审计内容确定

3.1.1. 根据被审计领导干部的职责权限和任职期间履行经济责任情况,结合被审计领导干部监督管理需要、履职特点、审计资源及其任职期间所在单位的实际情况,依规依法确定审计内容

3.2. 审计内容包括

3.2.1. 贯彻执行党和国家经济方针政策和决策部署,推动单位可持续发展情况;

3.2.2. 发展战略的制定、执行和效果情况;

3.2.3. 治理结构的建立、健全和运行情况;

3.2.4. 管理制度的健全和完善,特别是内部控制和风险管理制度的制定和执行情况,以及对下属单位的监管情况;

3.2.5. 有关目标责任制完成情况;

3.2.6. 重大经济事项决策程序的执行情况及其效果;

3.2.7. 重要经济项目的投资、建设、管理及效益情况;

3.2.8. 财政、财务收支的真实、合法和效益情况;

3.2.9. 资产的管理及保值增值情况;

3.2.10. 自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况;

3.2.11. 境外机构、境外资产和境外经济活动的真实、合法和效益情况;

3.2.12. 在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;

3.2.13. 以往审计发现问题的整改情况;

3.2.14. 其他需要审计的内容

四、 审计程序和方法

4.1. 审计准备

4.1.1. 组成审计组、开展审前调查、编制审计方案和下达审计通知书审计通知书送达被审计领导干部及其所在单位,并抄送同级纪检监察机构、组织人事部门等有关部门

4.2. 审计实施

4.2.1. 召开审计进点会议、收集有关资料、获取审计证据、编制审计工作底稿、与被审计领导干部及其所在单位交换意见被审计领导干部应当参加审计进点会并述职

4.3. 审计报告

4.3.1. 编制审计报告、征求意见、修改与审定审计报告、出具审计报告、建立审计档案

4.4. 后续审计

4.4.1. 移交重大审计线索、推进责任追究、检查审计发现问题的整改情况和审计建议的实施效果

4.5. 其他情况

4.5.1. 对单位内同一部门、同一所属单位的2名以上领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任

4.6. 注意事项

4.6.1. 内部审计人员应当考虑审计目标、审计重要性、审计风险和审计成本等因素,综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析等审计方法,充分运用信息化手段和大数据分析,获取相关、可靠和充分的审计证据

五、 审计评价

5.1. 审计评价要求

5.1.1. 内部审计机构应当根据被审计领导干部的职责要求,依据有关党内法规、法律法规、政策规定、责任制考核目标等,结合所在单位的实际情况,根据审计查证或者认定的事实,坚持定性评价与定量评价相结合,客观公正、实事求是地进行审计评价

5.1.2. 审计评价应当遵循全面性、重要性、客观性、相关性和谨慎性原则审计评价应当与审计内容相一致,一般包括被审计领导干部任职期间履行经济责任的主要业绩、主要问题以及应当承担的责任

5.1.3. 审计评价事项应当有充分的审计证据作支持,对审计中未涉及、审计证据不适当或不充分的事项不作评价

5.2. 审计评价方法

5.2.1. 与同业对比分析和跨期分析

5.2.2. 与被审计领导干部履行经济责任有关的指标量化分析

5.2.3. 将被审计领导干部履行经济责任的行为或事项置于相关经济社会环境中进行对比分析等

5.3. 审计评价依据

5.3.1. 党和国家有关经济方针政策和决策部署;

5.3.2. 党内法规、法律、法规、规章、规范性文件;

5.3.3. 国家和行业的有关标准;

5.3.4. 单位的内部管理制度、发展战略、规划和目标;

5.3.5. 有关领导的职责分工文件,有关会议记录、纪要、决议和决定,有关预算、决算和合同,有关内部管理制度;

5.3.6. 有关主管部门、职能管理部门发布或者认可的统计数据、考核结果和评价意见;

5.3.7. 专业机构的意见和公认的业务惯例或者良好实务;

5.4. 审计责任

5.4.1. 对被审计领导干部履行经济责任过程中存在的问题,内部审计机构应当按照权责一致原则,根据领导干部职责分工及相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和领导干部实际发挥的作用等情况,界定其应当承担的直接责任或者领导责任

5.5. 直接责任行为

5.5.1. 直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的;

5.5.2. 授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的;

5.5.3. 贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.5.4. 未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的领导干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.5.5. 未经民主决策程序或者民主决策时在多数人不同意的情况下,直接决定、批准、组织实施重大经济事项,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.5.6. 不履行或者不正确履行职责,对造成的后果起决定性作用的其他行为

5.6. 领导责任行为

5.6.1. 民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.6.2. 违反单位内部管理规定造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.6.3. 参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.6.4. 疏于监管,未及时发现和处理所管辖范围内本级或者下一级地区(部门、单位)违反有关党内法规、法律法规、政策规定的问题,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的;

5.6.5. 除直接责任外,不履行或者不正确履行职责,对造成的后果应当承担责任的其他行为

5.7. 审计评价注意事项

5.7.1. 应当把领导干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误,同明知故犯的违纪违法行为区分开来

5.7.2. 把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误,同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来

5.7.3. 把为推动发展的无意过失,同为谋取私利的违纪违法行为区分开来

5.7.4. 正确把握事业为上、实事求是、依纪依法、容纠并举等原则,经综合分析研判,可以免责或者从轻定责,鼓励探索创新,支持担当作为,保护领导干部干事创业的积极性、主动性、创造性

六、 审计报告

6.1. 审计报告内容

6.1.1. 基本情况,包括审计依据、实施审计的情况、被审计领导干部所在单位的基本情况、被审计领导干部的任职及分工情况等;

6.1.2. 被审计领导干部履行经济责任情况的总体评价;

6.1.3. 被审计领导干部履行经济责任情况的主要业绩;

6.1.4. 审计发现的主要问题和责任认定;

6.1.5. 审计处理意见和建议;

6.1.6. 以往审计发现问题的整改情况;

6.1.7. 其他必要的内容

6.2. 审计报告流程

6.2.1. 内部审计机构应当将审计组编制的审计报告书面征求被审计领导干部及其所在单位的意见

6.2.2. 被审计领导干部及其所在单位在收到征求意见的审计报告后,应当在规定的时间内提出书面意见

6.2.3. 逾期未提出书面意见的,视同无异议

6.2.4. 审计组应当针对收到的书面意见,进一步核实情况,对审计报告作出必要的修改,连同被审计领导干部及其所在单位的书面意见一并报送内部审计机构审定

6.2.5. 内部审计机构按照规定程序审定并出具审计报告,同时可以根据实际情况出具经济责任审计结果报告,简要反映审计结果经济责任审计报告和经济责任审计结果报告应当事实清楚、评价客观、责任明确、用词恰当、文字精炼、通俗易懂

6.2.6. 内部审计机构应当将审计报告、审计结果报告按照规定程序报本单位党组织、董事会(或者主要负责人);提交委托审计的组织人事部门;送纪检监察机构等协调机构成员部门

6.2.7. 审计报告送达被审计领导干部及其所在单位和相关部门

七、 审计结果运用

7.1. 审计整改落实、责任追究、情况通报

7.1.1. 内部审计机构应当推动经济责任审计结果的充分运用,推进单位健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度

7.2. 处理、处罚、线索移交

7.2.1. 内部审计机构发现被审计领导干部及其所在单位违反党内法规、法律法规和规章制度时,应当建议由单位的权力机构或有关部门对责任单位和责任人员作出处理、处罚决定;发现涉嫌违法犯罪线索时,应当及时报告本单位党组织、董事会(或者主要负责人)

7.3. 干部考核、任免和奖惩

7.3.1. 内部审计机构应当推动经济责任审计结果作为干部考核、任免和奖惩的重要依据推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子民主生活会以及领导班子成员述责述廉的重要内容经济责任审计结果报告应当按照规定归入被审计领导干部本人档案

7.4. 建立健全内部监督机制

7.4.1. 内部审计机构应当推动建立健全单位纪检监察等其他内部监督管理职能部门的协调贯通机制,在各自职责范围内运用审计结果

7.5. 跟踪了解问题情况

7.5.1. 内部审计机构应当及时跟踪、了解、核实被审计领导干部及其所在单位对于审计发现问题和审计建议的整改落实情况必要时,内部审计机构应当开展后续审计,审查和评价被审计领导干部及其所在单位对审计发现问题的整改情况

7.6. 通报、建议、报告

7.6.1. 内部审计机构应当将经济责任审计结果和被审计领导干部及其所在单位的整改落实情况,在一定范围内进行通报;对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和有关建议,以综合报告、专题报告等形式报送党组织、董事会(或者主要负责人),提交有关部门

7.7. 督促本单位整改审计发现问题,落实审计建议