导图社区 2022年注会经济法第一章法律基本原理

- 50

- 6

- 2

- 举报

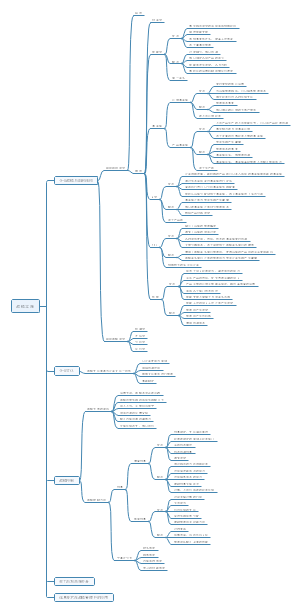

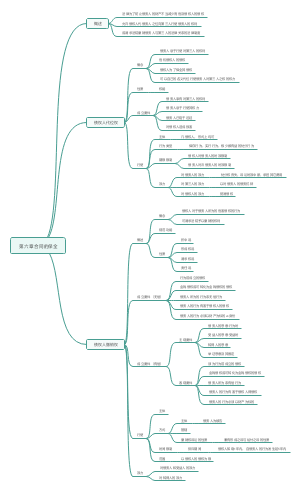

2022年注会经济法第一章法律基本原理

2022年注会考试经济法知识思维导图,大家一起加油

编辑于2022-03-11 23:05:13- 相似推荐

- 大纲

法律基本原理

法律基本概念

法的概念

法是反映由一定物质生活条件所决定的统治阶级意志的,由国家制定或认可并得到国家强制力保证的,赋予社会关系参与者权利与义务的社会规范的总称。

法的特征

由一定物质生活条件决定的统治阶级意志的体现

法体现的是“统治”阶级的意志

法体现的是统治“阶级”的整体意志

统治阶级的意志也必须服从于社会的物质生活条件

国家制定或认可的行为规范

发的产生方式主要有两种

制定

有权的国家机关创制

认可

国家权力确认某种社会上已通行的规则具有法律效力

国家强制力保证实施

法律的实施只要依赖于社会主体的自觉遵守和执行,只有不遵守时,才由国家机器(军队,警察,监狱等)保证其实施

调整人的行为和社会关系

法是行为规范中的社会规范,调整的是人与人之间的关系

技术规范调整的是人与自然,人与劳动工具之间的关系

社会技术规范,如环境保护,食品安全,建筑质量标准等, 经国家制定或认可后也纳入法律规范的范畴

确定社会关系参加者的权利和义务

法律规范与道德规范

联系

调整范围相互交叉,相互包容

区别

法律属于社会制度的范畴,道德属于社会意识形态的范畴

法的主要内容是权利与义务,并强调二者的平衡,道德则强调对他人,对社会集体履行义务,承担责任

法是由国家强制力保证实施,道德主要依靠社会舆论,人的内心信念及宣传教育等手段实施

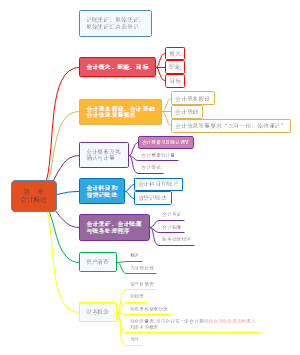

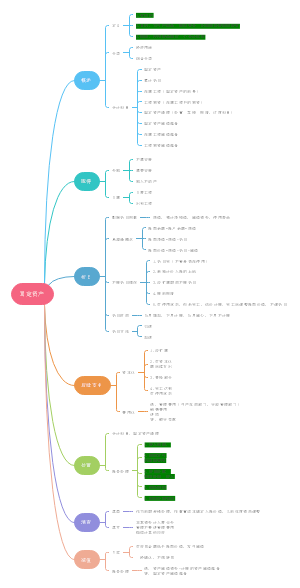

法律体系

实体法

宪法

根本大法

规定国家的根本制度和根本任务、公民的基本权利和基本义务等内容

宪法相关法

有关国家机构的产生、组织、职权和基本工作制度的法律

有关民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治组织的法律

有关维护国家主权、领土完整和国家安全的法律

有关保障公民基本权利的法律

刑法

规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总称

特点

所调整的社会关系及其广泛

强制性最突出

行政法

调整行政机关与行政相对人(自然人、法人和非法人组织)之间因行政管理活动而发生的法律关系(纵向法律关系,具有从属性、服从性特点)

民商法

规范民事、商事活动的法律规范的总称 包括知识产权法律制度

民法

调整平等主体的人身关系和财产关系,如物权、债券、婚姻、家庭、收养、继承等

商法

主要包括公司、证券、破产、保险、票据、海商等领域,

经济法

税收法律制度、宏观调控和经济管理~、维护市场秩序~、行业管理和产业促进~、农业~、自然资源~、能源~、产品质量~、企业国有资产~、金融监管~、对外贸易和经济合作~等

经济法教材

社会法

有关劳动关系、劳动保障和社会保障方面的法律

劳动法、社会保险法、工会法

有关特殊社会群体权益保障方面的法律

未成年人保护法、妇女权益保障法、残疾人权益保障法

程序法

诉讼与非诉讼程序法

诉讼

刑事诉讼

引渡法为补充

民事诉讼

海事诉讼特别程序法为补充

行政诉讼

非诉讼

仲裁法

人民调解法

调解+仲裁

劳动争议调解仲裁法

农村土地承包经营纠纷调解仲裁法

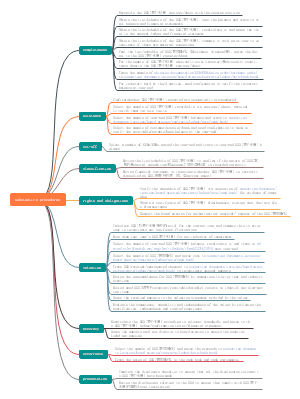

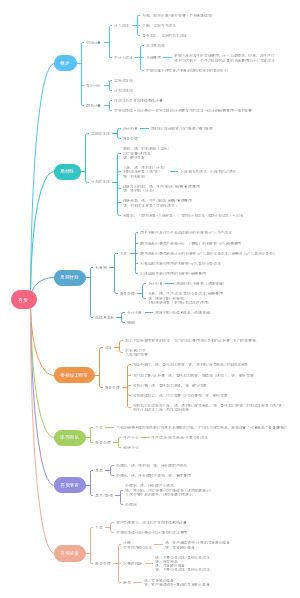

法律渊源 即法律的存在或表现形式 主要表现为制定法,不包括判例法

宪法

全国人大制定

最高效力

举例:《宪法》、《选举法》、《香港特别行政区基本法》

法律

全国人大及其常委会制定和修改

效力仅次于宪法

基本法律

全国人大制定和修改

调整带有普遍性的社会关系

举例:《刑法》、《民法典》

一般法律

全国人大常委会制定和修改

全国人大闭会期间,常委会可对基本法律进行部分补充和修改

调整某一方面社会关系

举例:《公司法》、《证券法》

法律解释由全国人大常委会作出, 与法律同等效力

法规

行政法规

国务院制定

效力仅次于宪法和法律

举例:《......管理条例》

地方性法规 只在本辖区内适用

地方人大及其常委会制定

设区的市、自治州人大及其常委会有权对“城乡建设与管理、环境保护和历史文化保护等方面的事项”制定地方性法规

不得与宪法、法律和行政法规相抵触

规章

部门规章

限制:没有法律或国务院的行政法规、决定、命令的依据,不得设定减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务的规范,不得增加本部门的权利或减少本部门的法定职责(简称不得“损人利己”)

国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定

效力低于宪法、法律、行政法规

举例:《企业会计准则—基本准则》(财政部) 《支付结算办法》(中国人民银行) 《上市公司信息披露管理办法》(证监会)

地方政府规章

限制:没有法律、法规的依据,不得“损人”

地方人民政府制定

设区的市、自治州的人民政府“限于城建、环保、文保等方面的事项”制定地方政府规章

效力低于宪法、法律、法规

司法解释

最高人民法院、最高人民检察院发布

法院审判用到的法律、法令,由最高人民法院解释

检察院检察工作用到的~,由最高人民检察院解释

二者解释有原则性分歧时,报全国人大常委会解释或决定

国际条约和协定

我国作为国际法主体签署的

法律规范

概念

由国家制定或认可的,具体规定主体权利、义务及法律后果的行为准则。是法律构成的基本单位

区别于

规范性法律文件—表现法律内容的具体形式,是法律规范的载体

法律条文—法律规范的文字表述形式,是规范性法律文件的基本构成要素;法律规范是法律条文的内容,

法律条文的内容包括法律规范,也包括其他法律要素,如法律原则、法律概念等 条文与规范不是一一对应的,一个条文可包含多个规范,一项规范也可表现在不同条文或文件中

国家个别命令—不具有可重复适用性和普遍适用性

种类

按调整关系

国内法规范

国际法规范

按法的渊源形式

成文法规范

不成文法规范

按调整的对象和领域

不同部门法律规范

应用意义上的分类

逻辑结构

假定(条件)

模式

可为模式

应为模式

勿为模式

后果

合法后果

违法后果

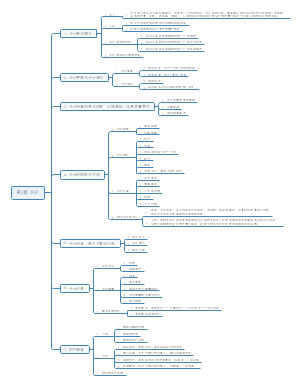

***法治思想引领全面依法治国基本方略

全面依法治国新理念新思想新战略★

全面推进依法治国是***新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。2020年11月召开的中央全面依法治国工作会议,首次明确***法治思想为全面依法治国的指导思想 。

2018年3 月, 中共中央组建中央全面依法治国委员会。是党中央的决策议事协调机构

中央全面依法治国委员会办公室设在司法部

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出:全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障;坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政。必须坚持中国特色社会主义法治道路,贯彻中国特色社会主义法治理论,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,全面增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。(22新增)

并强调党领导健全保证宪法全面实施的体制机制,确立宪法宣誓制度。(22新增)

全面推进依法治国的总目标

建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。

***法治思想的核心要义★★★

1.坚持党对全面依法治国的领导。党的领导是全面推进依法治国的根本保证

2.坚持以人民为中心。推进全面依法治国,根本目的是依法保障人民权益。

3.坚持中国特色社会主义法治道路。中国特色社会主义法治道路本质上 是中国特色社会主义道路在法治领域的 具体体现

4.坚持依宪治国、依宪执政。党领导人民制定宪法法律,领导人民实施宪法法律,领导健全保证宪法全面实施的体制机制,确立宪法宣誓制度。党自身 必须在宪法法律范围内活动。

5.坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。法治是国家治理体系和治理能力的重要依托

6.坚持建设中国特色社会主义法治体系,中国特色社会主义法治体系是全面推进依法治国的发展目标和总抓手

7.坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设,是全面推进依法治国的战略布局。

8.坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,是新时代法治建设的“十六字 ”方针。

9.坚持统筹推进国内法治和涉外法治,是建设法治强国的必然要求

10.坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍,是全面推进依法治国的组织保障

11.坚持抓住领导干部这个“关键少数”,是全面推进依法治国的关键问题

全面推进依法治国的基本原则★

1.坚持中国共产党的领导;

2.坚持人民主体地位;

3.坚持法律面前人人平等;

4.坚持依法治国和以德治国相结合;

5.坚持从中国实际出发。

建设中国特色社会主义法治体系★(掌握)

首要的是完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系

还需建立高效的法律实施体系

要建立严密的法治监督体系

必须健全法治保障体系

必须加强党内法规制度建设

法律关系

概念

法律关系是根据法律规范产生、以主体间的权利与义务关系为内容表现的特殊的社会关系

特征

以法律规范为前提

【注意】法律关系是受法律调整的社会关系,有些社会关系不受法律调整,并非法律关系,在当事人之间不产生法律上的权利义务,如朋友关系(请吃饭、请看电影、陪旅游、聊天等情谊行为)、 恋爱关系、党团组织的内部关系等。

以权利义务为内容

以国家强制力为保障

种类

按法律规范的性质

民事法律关系

刑事法律关系

行政法律关系

按法律关系的主体是单方确定还是双方确定

绝对法律关系

主体一方(权利人)是确定、具体的,另一方(义务人)则是除权利人以外的所有人 即一个主体对其他一切主体,如物权法律关系,人身权~

相对法律关系

主体双方都是确定的。如债权法律关系。

按法律关系产生的依据是合法行为还是违法行为, 是否适用法律制裁

调整性法律关系

不适用法律制裁,主体权利就能正常实现。 建立在主体合法行为基础上,是法实现的正常形式。

保护性法律关系

在主体权利义务不能正常实现的情况下,通过法律制裁形成的法律关系。 在违法行为基础上产生,是法实现的非正常形式。如刑事法律关系。

基本构成 三要素

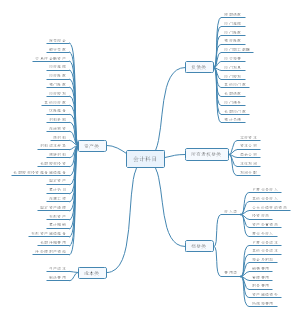

主体:法律关系的参加者

自然人

本国公民和居住在一国境内或在境内活动的外国公民和无国籍人

法人

营利法人 取得利润并分配

有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等

非营利法人 公益或非盈利目的,不分配利润

事业单位、社会团体、基金会、社会福利机构等

举例:北京大学、中国注册会计师协会

特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人

举例:最高人民法院

非法人组织

个人独资企业、合伙企业、不具法人资格的专业服务机构

国家

主体的权利能力和行为能力

权利能力 参与民事法律关系的资格——能否?

自然人的权利能力:始于出生,终于死亡

【例外】涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的,其民事权利能力自始不存在。 (附条件的有限权利能力)

法人的权利能力:始于成立,终于终止

行为能力 通过自己的行为取得权利和承担义务的能力——行否?

判断: 有权利能力不一定有行为能力? 正确;比如婴儿、植物人。 没有权利能力就没有行为能力? 正确;权力能力是行为能力的前提。

自然人的行为能力

法人的行为能力

有权利能力就有行为能力,同时产生,同时消亡

通过法定代表人和其他代理人来实现

内容:主体享有的权利和承担的义务

【注意】民事权利的分类:支配权、请求权、抗辩权、形成权 支配权:如物权、人身权 请求权:如债权请求权 抗辩权:如合同履行中的三种抗辩权、一般保证人的先诉抗辩权 形成权(重点掌握,能够判断权利性质):如可撤销行为的撤销权、效力待定合同的追认权、合同的解除权、抵销权、免除权等

客体:主体间权利义务所指向的对象

此外,实际上还有权利,如物权中的权利质权(见“物权法律制度” )

物

物权法律关系的客体,可以是自然物或劳动创造物。广义的物还包括货币和有价证券(如支票、股票、债券)

行为

债权的客体(包括作为和不作为)

人格利益(应为人身利益)

人身权法律关系的客体,如公民和组织的姓名或名称、公民的肖像、名誉、荣誉、身份等。

智力成果 (是无形的)

知识产权的客体,如作品、专利、商标等 【注意区分知识产权的客体与载体(所有权的客体,有形的)】

变动原因

法律事实

导致法律关系的产生、变更或消亡

事件

不以权利主体的意志为转移

人的出生与死亡

自然灾害与意外事件

时间的经过

行为

以权利主体的意志为转移,即受人的意志控制

法律行为

以行为人的意思表示为要素的行为

要求行为能力

事实行为

与表意无关 即与表达法律效果、特定精神内容无关的行为

无须行为能力

举例:侵权行为、创作行为