导图社区 金融431考研:货币金融学【3、商业银行和巴塞尔协议】

- 164

- 11

- 2

- 举报

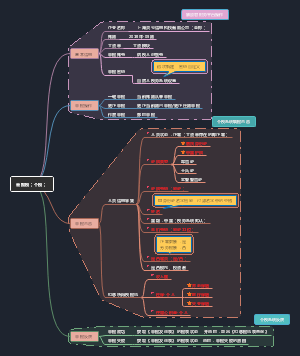

金融431考研:货币金融学【3、商业银行和巴塞尔协议】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

编辑于2022-06-26 18:51:56- 货币银行学

- 商业银行

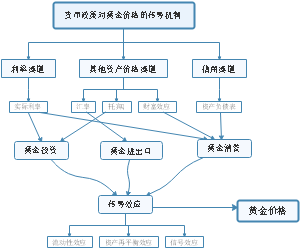

- 金融431考研:货币金融学【8、货币政策】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

- 金融431考研:货币金融学【7、通货膨胀】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

- 金融431考研:货币金融学【1、货币供给和货币需求】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

金融431考研:货币金融学【3、商业银行和巴塞尔协议】

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 金融431考研:货币金融学【8、货币政策】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

- 金融431考研:货币金融学【7、通货膨胀】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

- 金融431考研:货币金融学【1、货币供给和货币需求】

本导图是根据凯程金融考研的课程制作的,部分结构参考其讲义上的导图,并对其进行补充和修改。本导图涵盖绝大部分知识点,适用于金融考研复习,可以一边听课一边看导图。 其余章节的导图在个人主页上

- 相似推荐

- 大纲

*商业银行

基础知识

商业银行的定义

商业银行是以利润最大化为目标(经营原则之一), 通过多种金融负债筹集资金(负债方),多种金融资产作为经营对象(资产方)(业务), 通过负债进行信用创造,提供多功能综合性金融服务的金融企业(职能)

商业银行经营原则

安全性

流动性

盈利性(效益性)

盈利性指商业银行自身的利润最大化 效益性指社会效益最大化

我国商业银行发展历程

国家专业银行阶段(中农工建)(1984)——国有独资商业银行阶段(1994)——国家控股股份制商业银行(2003)——竞争结构多元化(现在)

商业银行分类

按组织形式分

总分行制

单一银行制

区别

总分行制经营范围更广,规模更大

规模经济

有利于政策实施:沟通成本小

有利于分散风险

单一银行制可防止大规模垄断,促进经济

单一银行制链条更短,管理更方便

集团银行制度

对单一银行制管制的规避

银行控股公司

连锁银行

按发展模式(业务经营范围)分

分业经营(中国)

一家金融机构只能经营一种金融业务(银行、证券、保险、信托) (分业是监管的结果,不是市场选择的结果)

为了降低风险(尤其是系统性风险)

混业经营

为了提高效率(优势互补)

交叉销售 信息共享

业务和管理

商业银行的业务

表内业务(资产负债表)

负债业务(资金来源)

存款性负债

交易性存款(流动性强):支票存款(活期)、NOW【可充当M1】

储蓄性存款(流动性差):定期、储蓄(活、定)【可充当M2】

其他金融创新产品:ATS、MMDA、NCDs

借款性负债

再贷款、再贴现(找央行借) 转贴现、同业拆借、正回购(找同业借) 金融债、国际市场融资、正回购(找市场借)

银行缺钱时借款的优先顺序 1、同业市场拆借 2、再贷款、再贴现(找央行) 3、发债

区别

可控性不同:借款性负债可控性更强

成本不同:借款性负债成本高

期限(个体风险)不同:借款性负债期限相对短,期限错配风险大,流动性风险大

风险传染性(宏观风险)不同:借款性存款占比高,宏观风险高(交叉风险)

被动性负债=存款性负债-CDs

主动性负债=借款性负债+CDs

CDs发行的数量银行完全可控

资本业务(资金来源)

抗风险的最后防线

在监管里讲(监管最核心的就是对资本的监管)

资产业务(资金运用)

从上往下流动性下降,收益率上升

一级准备(现金资产)

不是所有的以及准备都是一级资产(后两项不是) 应付客户提现和贷款需求(流动性支出需求)

库存现金

存放央行(法定+超额存款准备金)

同业资产(同业拆出+同业逆回购+同业存款+购买的同业理财产品...)

同业存款是本银行在其他银行存的钱

在途资金

二级准备

证券资产(主要是债券)

贷款(银行收入主要来源)

贷款的五级分类

正常 关注:借款人目前有能力偿还,但存在不利因素

次级:清偿能力出现明显问题,正常经营收入不能还清 可疑:借款人无法足额还清,抵押担保也不能还清 损失:所有措施都无法还清

不良贷款

不良率:不良贷款占总贷款的比率

拨备覆盖率=拨备/不良贷款总量

银行筛选借款人的6C原则

capital 资本金 capacity 偿债能力 character 品质(还钱意愿) collateral 抵押担保 condition 经营环境、就业环境 continuity 持续经营能力

银行的利差来源

1、同期限的存贷利差

2、短借长贷

把短期资金整合成长期资金贷给客户 利率的收益率曲线斜率越大,长短期利差越大

表外业务

名词解释:商业银行从事的不列入资产负债表内,不影响当期资产负 债表总额,但影响银行当期利润,改变银行资产报酬率的业务

分类

国外

广义表外业务=狭义表外业务+中间业务

狭义的表外业务(或有业务)

名词解释:未列入资产负债表,但同表内资产和负债业务关系密切, 并在一定条件下会转变为表内资产或负债业务的经营活动

举例

贸易融通

银行承兑业务

商业信用证业务(银行具有第一性付款责任)

承诺保证

贷款承诺

信贷额度(防范道德风险)

循环贷款承诺(正式协议)

票据发行便利(正式协议)

名词解释:协议规定一定期限内,客户可以在一定额度内发行票据,若发行的票据没有全部卖出去,则银行会全部买下来

备用信用证(银行具有第二性付款责任)

金融衍生品

远期、期货、期权

中间业务

名词解释:与狭义的表外业务相对应,不具有未来 的不确定性,不需要商业银行自己资金

结算:汇付、托收

信托、委托、信息咨询

租赁(有争议,按自己教材)

信用卡:特指卡费业务,而不是贷款业务

区别

国内(黄达)

广义表外业务=中间业务=有风险的中间业务+无风险的中间业务

特殊业务:理财产品

保本理财产品:我国视作结构性存款,按表内处理

非保本理财产品

理论上:中间业务(投资者自负盈亏) 实际上:狭义表外业务(刚性兑付)

考试选中间业务或无风险中间业务

商业银行管理

对业务的管理

对各业务的管理

资产业务管理

如何实现利润最大化

高回报率 低风险 足够的流动性

基本途径

寻找高利率支付、低风险的借款人 购买高回报和低风险的证券 多样化资产来降低风险 确保资产的流动性,规避高成本的准备金要求

负债业务管理

资本充足性管理

银行保持资本规模的原因

避免破产、损失吸收(资本最重要的功能) 资本规模影响股东回报(杠杆B/S) 监管当局有最低资本的要求

表外业务

商业银行管理理论发展的三个阶段

对风险的管理

信用风险

价格风险(市场风险)

利率 汇率 股票价格

流动性风险

风险和监管

监管机构对商业银行的CAMEL评级

capital 资本金 asset 资产数量和质量 management 运行管理情况 earning 盈利能力 liquidity 流动性

监管的类型

小银行只需要微观审慎监管 大银行需要微观和宏观审慎监管

微观审慎监管

监管单个银行自身导致的风险

宏观审慎监管

监管系统重要性金融机构连累其他银行的风险(负外部性)

监管的原因

商业银行风险很高

银行面临的风险

信用风险

债务人不能按时归还债务给银行带来损失的可能性(坏账和不良资产)

降低信用风险的手段

甄别(事前)和监督(事后)

由于信息搜集存在成本从而产生的现象

贷款专业化(当地的银行更倾向于给当地的企业发放贷款)

倾向于和客户建立长期联系

降低信息搜集成本

抵押品和补偿余额

补偿余额:银行要求企业保留贷款的一部分放在账户上 补偿余额还能方便银行监督企业贷款资金的使用情况,并且提高银行收益

信贷配给:解决贷款人缺乏还钱意愿的问题

对于有贷款需求的人,银行按自己的标准,拒绝一部分人的贷款申请,接受一部分人的贷款申请,但只能部分满足贷款申请(如100万只能贷到50万)

流动性风险

特指负债流动性

因无力满足客户的提现需求或正当的贷款需求给银行带来损失的可能性

挤兑:大量储户同时要求提现(会直接导致银行破产)

负债流动性:商业银行以合理的成本迅速筹集资金的能力

流动性风险的根本原因:存贷业务(短借长贷)

市场风险

基础金融变量,如利率、汇率、股价的变动给银行表内外头寸带来损失的可能性

操作风险

由于操作程序、系统、人员的不完备或失效或某些外部事件给银行带来损失的可能性

财务风险

由于商业银行的高杠杆导致的风险

道德风险

由于银行和贷款人之间存在信息不对称给银行带来损失的可能性

国家和转移风险

国家风险:由于主权债务危机给银行带来损失的可能性 转移风险:由于资本金融账户管制给银行带来损失的可能性

交叉风险

商业银行之间资产负债表的高度关联性给商业银行带来损失的可能性(同业业务)

同业业务:以金融同业客户为服务与合作对象,以同业资金融通为核心的各项业务(牵一发而动全身)

商业银行是社会的系统重要性机构

商业银行的职能

信用中介

存款→贷款 储蓄→投资 高流动性→低流动性 短期→长期 低风险→高风险 小规模→大规模

期限转换:短借长贷(解决期限错配问题)

风险转换:商业银行以自身信用为担保为储户提供低风险的金融产品(存款)并对企业进行高风险的投资(贷款)

支付中介: 最原始的职能 信用创造(派生存款): 商业银行是创造货币的主体 调节经济 金融服务

对商业银行的监管

事前:准入限制(核准制)

事中:各项业务及指标的监管

巴塞尔协议

事后

最后贷款人

存款保险制度

破产清算

对商业银行监管的核心是对商业银行资本的监管

资本

含义:用于吸收非预期损失的资金

分类(巴Ⅰ)

核心资本(一级资本)

股本

普通股

非赎回非累计优先股

不允许股东提前赎回优先股 优先股股利不能累计

公开储备

股本公积

盈余公积(法定+任意)

未分配利润

留存收益

一般风险准备(按净利润的固定比例从净利润中提取的)

附属资本(二级资本)

非公开储备

不在资产负债表上列示,但根据一些国家的会计准则允许存在的储备(日本)

资产重估储备

证券重估(银行购买的股票盈利的部分打一定的折扣计入储备)

物业重估(银行购买的房地产升值的部分打一定的折扣计入储备)

长期次级债

5年以上,求偿权在一般债权人之后,在优先股之前

混合资本工具

既有股权性质,又有债权性质(可赎回累计利息的优先股,可转债)

普通准备金(巴Ⅲ中被剔除)

贷款损失准备中的普通准备金打一定的折扣计入储备

资本分类的依据:资本吸收非预期损失的能力

商业银行需要资本的原因

1、资本是商业银行存在的先决条件(资本金谁出的银行就是谁的)

2、稳定储户和债权人的信心

3、满足监管要求(资本充足率与商业银行能开展的业务种类直接相关)

资本金需求量

定性分析(影响因素)

资产规模

资产质量

定量分析

巴塞尔协议

巴塞尔协议

商业银行管理理论发展的三个阶段

资产管理理论(重视收入)

前提假设:商业银行的负债端不可控,所以应该发力于资产端

真实票据论

含义:商业银行只能为具有真实交易背景的票据融资,即发放短期自偿性贷款

提出理论的原因

短期:为了保证商业银行的流动性

自偿性:为了保证商业银行的安全性

自偿性:贷款发放需要有真实票据作为抵押,票据到期后会形成资金自动偿还贷款

可转换理论

含义:商业银行除了发放自偿性贷款,还可以投资变现能力强的证券(债券和股票)

前提:金融市场发展和成熟(有更多的金融产品)

预期收入理论

含义:发放标准在于借款人预期收入 ,若借款人预期收入足够,则可以发放贷款

优势

商业银行自身角度:提高了商业银行的盈利性

从经济发展角度:促使商业银行更多发放中长期贷款,从而支持实体经济

缺陷

增加了商业银行的风险

信用风险 流动性风险

负债管理理论(重视成本)

负债购买法:借款性负债

承担利息成本购买资金

负债创新法:创新债务工具来吸引资金

优势

提高了商业银行的盈利性

缺陷

增加了商业银行的流动性风险

资产负债综合管理(二者兼顾-利润)

重点在于存款和贷款期限的大致匹配

缺口管理

主要内容:市场利率波动对银行利润的影响

利率敏感性缺口

利率敏感的情况

资产即将到期

浮动利率(即将重新确定利率)

相当于随时都是到期

利率敏感性缺口 = 利率敏感型资产-利率敏感型负债

正缺口:担心利率下降

利率上升:净利息收入增加

负缺口:担心利率上升

利率上升:净利息收入减少

意义:

应用

预期利率上升:调整为正缺口 预期利率下降:调整为负缺口

降低银行利率风险:缺口为0

利率互换可以使缺口为0(把浮动的利率换为固定的利率)

久期缺口

久期

每笔现金流的期限都影响风险

刻画平均期限:用现金流的大小占总现金流的比例为权重加权平均

麦考利久期:平均到期日,刻画还款速度

修正久期:通常数值和麦考利久期差不多

久期缺口计算:

意义:

利率变动对权益价值的影响

应用

预期利率上升:负的久期缺口

预期利率下降:正的久期缺口

区别

利率敏感性缺口

利率变动影响净利息收入(净利润)

久期缺口

利率变动影响权益的价值(股票价格)

资产负债比例管理

贷款损失准备(拨备)

吸收预期损失的资金(有时又称“准备金”)

普通准备金:按贷款规模提取一定比例的准备金

专项准备金:对各类贷款按不同的比例提取的准备金

特别准备金:按贷款的不同类别特别提取的准备金

和一般风险准备的区别(为什么一个是资本一个不是资本)

一般风险准备是按固定比例提取的,可用于所有风险 贷款损失准备是按贷款的种类分别提取的,只覆盖相应的贷款风险

D-D模型(分析挤兑)

两种挤兑

1、fundamental-based:银行基本面出现问题(大量坏账...)面临破产从而储户挤兑

2、panic-based:银行基本面没问题但由于市场恐慌导致挤兑

推导

P:债券价格 D:麦考利久期 D*:修正久期 i:市场利率 证券市值的百分比变动大小≈利率变动的百分比×(-久期)

A:资产(相当于银行购买其他公司的债券,有利息流入) L:负债(相当于银行自己发行债券,有利息流出) E:权益(资产-负债)(判断用正的久期还是负的久期缺口)

准备金和存款准备金

准备金=法定准备金+超额准备金

法定准备金=法定存款准备金(在中国是对的)

超额准备金=库存现金+超额存款准备金

存款准备金=法定存款准备金+超额存款准备金

多种写法

准备金=法定准备金+超额准备金

准备金=法定准备金+库存现金+超额存款准备金

准备金=库存现金+存款准备金

思考题

银行为什么持有超额准备金?

为了应对存款外流而做的保险。萧条时期取款压力大,所以银行愿意持有更多超额准备金

持有超额准备金的代价

损失收益

商业银行金融创新(美国)

为了规避1933年Q条例

Q条例:商业银行不能为活期存款支付利息,定期存款利息有上限 (防止高息揽储从而防止高息放贷)

ATS自动转移支付服务

银行为储户开通两个账户:支票账户(不付息)和储蓄账户(付息)。支票账户余额固定为1元,当需要支付时钱从储蓄账户中流出

NOW可转让支付命令

可看作支票换名,流动性和支票几乎相同,但可以支付利息

MMDA货币市场存款账户

产生原因:货币市场共同基金产生,流动性略低于活期,收益率高于定期,银行存款被抢。

本质:银行自己推行的货币市场基金

NCDs大额可转让定期存单

本质是定期存款,额度大,不能提前支取,但可以转让(二级市场),利率比定期高

存款保险制度

巴塞尔协议

巴塞尔协议Ⅰ(1988) <关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议>

产生原因

1970s金融全球化加速,各大商业银行在国外设立分支机构,出现严重的监管套利

1970s金融创新加速,商业银行表外业务发展迅速

表外业务规模变大 表外业务风险变高

各国商业银行权益乘数(杠杆率)不同造成了不公平竞争

1980s 的拉美债务危机(国家风险)

内容

资本充足率指标

计算

资本充足率

核心资本充足率

因素

资本(看前面)

核心资本

附属资本

信用风险加权资产(标准法:太僵硬)

表内:信用风信用风险加权资产

信用风险加权资产=信用风险权重*资产规模

信用风险权重:风险高,权重高

政府部门信用风险权重低 私人部门信用风险权重高 OECD国家信用风险权重低 非OECD国家信用风险权重高

表外:表外信用风险等额

表外信用风险等额=表外资产*信用风险转换系数*信用风险权重

表外资产通过信用风险转换系数转至表内,再按照表内相应权重进行加权得到表外信用风险等额

风险高,信用风险转换系数高

缺陷

对风险的覆盖范围不全

巴Ⅰ覆盖了那些风险

信用风险

国家风险

资本金要求风险敏感性差,导致银行的资本套利(信用风险权重计量方法不合理)

主观成分过大,比如非公开储备和资产重估储备对损失的吸收能力不强

由于不是强制实施所以监管套利仍然存在

1996年<资本协议市场风险补充规定>

原因

金融市场的发展、分业经营的放松,使得商业银行越来越多地开展自己的交易业务

比如 1995 年巴林银行的倒闭就是由于市场风险和操作风险的集中体现

内容

纳入市场风险

由此开始明确将银行的资产区分为银行账户类资产和交易账户类资产 银行账户类资产:银行存贷款业务 交易类账户:金融市场交易

市场风险资本的计算——标准法(包括了多种风险)

利率风险 股权风险 外汇风险 商品风险 期权风i西安

巴塞尔协议Ⅱ <资本计算和资本标准的协议—国际框架>

内容

三大支柱

最低资本充足要求

资本金要覆盖操作风险和市场风险后剩下来的覆盖信用风险的比例

资本(与巴Ⅰ的区别)

新增三级资本

目的:覆盖市场风险

内容

短期次级债:2年以上(巴Ⅲ中被剔除)

改进了信用风险权重的计算:内部评级法(太灵活)

内部评级法下风险加权资产是由4个变量PD, EAD, LGD, M共同决定的复杂函数

初级内部评级法:只有PD由商业银行自主确定 高级内部评级法:都由商业银行自主评估

PD(probability of default):违约概率

取决于对方的信用评级,信用评级越高,PD越低

EAD(exposure at default):违约敞口

违约发生时预期的信贷余额还有多少钱没有收回来(可能收回)

LGD(loss given default):违约损失率

违约敞口中未收回的资金有多大比例会损失

取决于偿还的优先级和抵押品价值

M(maturity):期限

贷款还剩多久

整合

预期损失=PD*EAD*LGD

靠拨备覆盖

非预期损失=f(PD, EAD, LGD, M)

考资本覆盖

核心资本站资本总量比例大于等于50%

监管部门监督检查

市场纪律(鼓励银行上市从而更多地信息披露和市场监督)

巴塞尔协议Ⅲ <后危机改革的最终方案>

2017年最终方案对巴Ⅲ进行修正,有人称之为巴Ⅳ

产生原因

巴Ⅱ风险覆盖范围不全

缺乏对流动性风险和交叉风险的覆盖

巴Ⅱ中资本工具对于损失的吸收能力弱

三级资本几乎无用

资本充足率监管的顺周期效应

PD/LGD的逆周期性→信用风险权重的逆周期性→贷款投放(资产规模)的顺周期性

源于巴Ⅱ的内部评级法 经济繁荣时对PD和LGD的预期较低,信用风险权重低 经济低迷时对PD和LGD的预期较高,信用风险权重高

影响

放大实体经济的波动性

增加了金融体系的风险

对大而不倒的银行资本充足率监管未能充分反映其风险(负外部性强)

强负外部性可能导致道德风险

适度的资本充足率并不是防范风险的唯一途径

内容

核心一级资本充足率≥4.5%(中国要求5%) 一级资本充足率≥6% 资本充足率≥8%

资本(改动:提高了资本的标准)

一级资本(持续经营情况下吸收损失的资本)

核心一级资本

普通股(股本+公开储备)

一般风险准备

其他一级资本

非赎回非累积性优先股

二级资本(破产清算情况下吸收损失的资本)

简化二级资本

三级资本被取消

宏观审慎监管框架

留存资本缓冲2.5%(以普通股形式持有)

让银行在经济形式好时多留存资本以低于经济形式不好的情况

解决资本充足率顺周期性问题

逆周期资本缓冲:根据信贷/GDP偏离趋势提取(0%~2.5%)(以普通股形式)

提多少由各国监管机构确定

杠杆率(对信用风险中性的杠杆率)

改革信用风险权重的计量方法(结合了标准法和内部评级法)

增加了信用风险权重的档次(让标准发更灵活)

设置各个风险参数的底线(限制内部评级法)

内部评级法算出的风险加权资产不能低于标准法算出的72.5%

解决风险传染性问题

系统重要性金融机构(大而不倒)多1%~2.5%额外资本要求(以普通股形式)

2011年中国第一家上榜G-SIFZ的银行:中国银行 现在是中农工建都上榜 G-SIFZ:全球系统重要性金融机构

*解决流动性风险和期限错配

流动性覆盖比率LCR

目的:反映压力状态下银行短期流动性状况,提高商业银行应对短期流动性风险的能力

优质流动资产(压力状态下)

一级资产

库存现金

压力状态下可以提取的存放央行的准备金(法定+超额)

国债和央票

二级资产

高质量、变现无障碍的债券(企业债和地方债)(占比≤40%且要打折扣)

未来30日现金净支出(压力状态下)=压力状态下未来30日预期现金流出 - 流入

流入量最高不得超过流出量的75%

净稳定融资比率NSFR

目的:减少期限错配,强化中长期流动性风险的监控,防止商业银行在货币市场流动性充裕的情况下过度依赖短期批发性融资,提高中长期抗风险能力

可用稳定资金(供给):一年内能够保证的权益类和负债类资金来源

业务所需的稳定资金(需求):银行开展资产业务所需的资金

各版本覆盖的风险

巴Ⅰ

信用风险

国家风险

市场风险补充规定

市场风险

巴Ⅱ

市场风险

操作风险

巴Ⅲ

流动性风险

交叉风险

交易对手方风险

新型风险

监管

微观监管(08年以前只有微观监管)

存在问题:多个个体的稳健相加不等于总体稳健

顺周期性

风险传染性

宏观监管

目的:保证金融体系整体稳健