导图社区 中国古代土地制度

- 778

- 20

- 5

- 举报

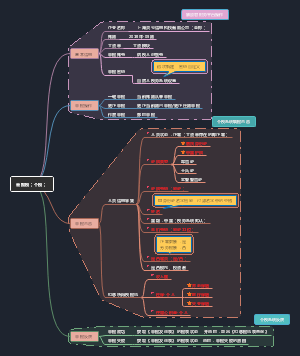

中国古代土地制度

中国古代土地制度的思维导图,整理了从原始社会 财产公有制、西周、春秋战国、秦汉土地私有、新王莽改制、东汉、曹魏、西晋、北魏一唐前期、宋到明朝,每个时期土地制度的背景、特点、影响等内容。

编辑于2023-02-14 15:02:27 广西壮族自治区- 中国古代史

- 田制

- 相似推荐

- 大纲

土地制度

原始社会 财产公有制

土地公有

西周

近郊 国中

井田制

一方里的地,分为九区。每区一百亩。中间的一区为公田,其外八区为私田。一方里住八家,各受私田百亩。中间的公田除去庐舍,还有八十亩由八家共同耕耘。公田的收入全归公家,私田的收入全归私家。

荒野

“三年一换主易居” 休耕轮作制

春秋战国

井田制瓦解 向地主土地私有制过渡 商鞅:废井田 开阡陌

原因

铁犁牛耕和水利事业的发展促进了生产力的发展

秦汉 土地私有

名田制

秦代地主主要是身份性军功地主。秦代的封爵食邑及赏赐田宅,多系军功人员。汉承秦制。一方面自耕农广泛存在,同时对于功臣勋贵则封爵赐田。 战乱中逃往山泽的人,只要回到乡里,成为汉政府编户,就可以恢复旧日的土地占有和爵级。编户必须向政府提供租税、徭役和兵役。

影响

积极:名田制度使拥有小块耕地的农民增加,有利于经济的恢复。

消极:其封闭的社会组织后期造成了世族力量的强大,成为地方势力的割据。

新 王莽改制

推行王田

恢复全面的土地国有制,然后平均分配给农民耕种。其具体政策是:把天下的田地都更名为“王田”,一律不得买卖,凡是一个家庭男丁不到八个而田地超过一井(计算单位,一井为九百亩)的,就把多余的部分分给宗族和同乡的人。

背景

1.大量兼并土地和招纳人口,盘根错节,终成豪强气候。

2.世族集团在经济上“闭门成市”,严重阻碍了商品大流通,使得生产力无法释放

3.政治上对中央集权构成威胁,随时可能孕生颠覆政权的力量。

失败原因

1.行政官吏的懈怠及不配合

2.触犯上层地主阶级与有产者利益

3.缺乏民意,没有无产阶级支持

东汉

庄园经济

庄园经济是指以佃佣为主经济基础,我国自春秋战国私有土地制发生后,农民难堪生活重负而被迫出卖田地,富者承买兼并,所谓大地主,即由此而生。

经济形态

典型的自给自足的自然经济

土地来源

1.兼并已有的土地

2.开垦新的土地

主要劳动者

1.宗族:宗法性依附农民,同宗族的农民

2.宾客:不堪封建官府横征暴敛而携带田产投靠豪强的小自耕农

3.徒附:典型的依附农民,来源破产农民

特点

1.封闭 独立 自主:自给自足 闭门而作 不用向国家缴纳赋

2.武装性:因此大部分地主豪强在自己的大庄园中配置一些武器装备,武装包围家族利益。

影响

1.形成了独立而分散的市场,阻碍了商品大流通,使得生产力无法释放

2.封建国家的贫弱和政治不稳定造成了较严重的封建地方割据

曹魏

屯田制

背景

1.东汉末年天灾严重,社会动荡,农耕设施破坏严重,造成粮食短缺

2.壮丁被军阀应征入伍,劳动力短缺

种类

民屯

采用军事组织方式进行管理,将招募或强制迁徙的流民“各五十人为一屯,屯置司马”。司马之上逐级屯田都尉、典农中将或典农校尉,中央则是大司农总领,自成一系统,不属郡县。政府则对屯田民收取百分之五十至六十的田租。

军屯

则主要是由士兵和他们的家属进行生产。基本单位是营(60人),之上有度支都尉、度支中郎将或度支校尉等官职。

影响

1.有限的生产资源得到了高效率的分配使用,可以把这些劳动力安置在国有土地上从事生产,从而充分利用了既定的生产资源。

2.建安屯田解决了军粮供应问题。

3.争取了大量的人口,加快了统一北方的进程。

4.为后世开创了一种大规模的寓兵于农、兵农合一的先例,为历代封建统治阶级所不同程度地仿效

破坏原因

1.屯田农民被束缚在土地上,身份不自由,屯田士兵则更加艰苦。

2.屯田剥削量日益加重,引起了屯田民的逃亡和反抗。屯田土地又不断被门阀豪族所侵占

西晋

占田制

内容:一种土地和赋税制度 1.农民的占田和课田:男子一人有权占土地七十亩,女子三十亩。这是应种土地的限额,不是实际授与的地数额。在占田之中,丁男有五十亩、次丁男有二十五亩、丁女有二十亩要课税,这叫课田。每亩课田谷八升。不管田地是否占足,均按此定额征收。 2.士族地主占田、荫客和荫亲属等特权:一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。从一品官到九品官还可以荫佃客十五户到一户,荫衣食客三人到一人。

影响

1.屯田制下农民相比,占田制下农民的负担显然有所减轻。有助于提高农民的生产积极性

2.鼓励人们垦荒,有利于扩大耕地面积。促进生产的恢复与发展

北魏——唐前期

均田制

由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。

产生背景

1.北方长期战乱,人口凋敝, 土地荒芜。富豪对于土地的兼并十分严重

2.北魏初年实行宗主督护制,封建中央政府掌握的人口数很少,影响了赋税的征收。

授田数对比

作用

1.一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,农民有了安居乐业的可能,生产积极性提高。粮食产量不断增加,从而积极推动了北方经济的恢复和发展

2.均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益,一有利于国家征收赋税和徭役

3.促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治

4.均田制的推行极大地推动了北方内迁各族改变原先落后的游牧生活而向封建农民的转化,推动了这一时期北方民族大融合高潮的出现

5.为后世沿用,对后世产生深远的影响

瓦解原因

1.由于社会生产力的提高和商品经济的发展,土地兼并空前盛行,国有土地通过各种方式不断地转化为私有土地。

2.政府控制土地减少,无田可授

3.唐政府对原来授田的农民横征暴敛,农民不堪忍受,或纷纷逃亡,或出卖土地而投靠贵族官僚地主为佃客。

弊端

1.能用来授受的土地只是无主土地和荒地,数量有限。因而均田农民受田,开始就普遍达不到应受额。

2.均田农民土地不足,经济力量脆弱,赋役负担沉重,稍遇天灾人祸,就被迫出卖土地,破产逃亡。

宋

不立田制 不抑兼并

基本特点

1.土地私有制大发展

2.土地所有权频繁转移

3.土地所有权的日益集中与土地经营的日趋分散

4.官田的私田化

作用

1.激发小农生产积极性,提高生产效率

2.使地主为了长期保持对土地的占有而不断加上对于土地的投入,加强了对于土地的经营和管理

3.使国家在推行税法的过程中保证了国家赋税的来源,又将土地置于国家的监管之下

4.激发地主和农民垦荒的积极性,提高土地的开垦率,增加土地资源的供给

弊端

1.加剧了土地兼并,没有调和上层地主和无产者的阶级矛盾

2.北宋积贫积弱的成因之一

明

官田

种类

屯田制

分类

民屯

将地少人多地区的农民移向地多人少的地区垦荒

军屯

为解决卫所的军粮供应,也让卫所的士兵屯耕自给并向国家缴纳一定的租税

商屯

先为开中制度,为解决边军粮饷供应不足的问题,山西行省建言。允许商人将粮食运送到太原仓和大同仓,分别用一石和一石三斗换取两淮地区盐引一引。然后凭借此到两淮都转运使再到指定地方贩卖。 后开中法盛行,商人为了节省中盐的费用,于纳粮附近开荒,雇工屯种,就地获粮,输纳开中。

租佣田 佣给人民耕作收租

职田 给百官以代替俸禄

养廉田 赐给边臣

府县学田

弓兵、铺兵 祇候等补给田

王侯公主功臣的庄田

民田 部分官僚 地主 小自耕农所有 允许买卖