导图社区 法硕思维导图

- 44

- 6

- 0

- 举报

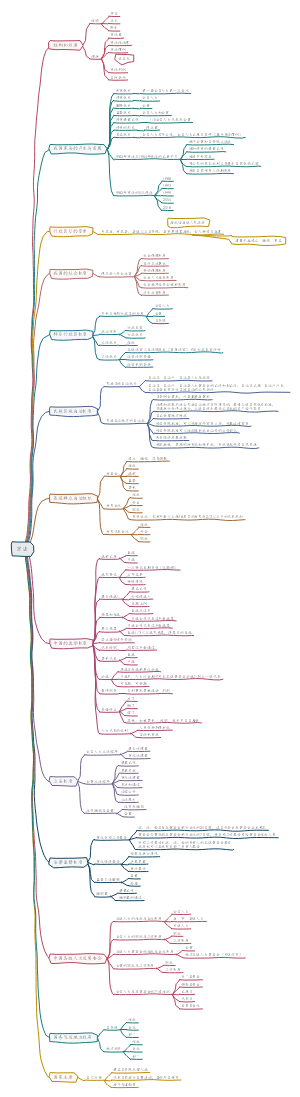

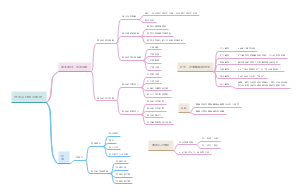

法硕思维导图

法硕思维导图,刑法指刑法明文规定的、在全部刑事立法的司法立法活动中应当遵循的准则。

编辑于2023-04-20 10:02:22 四川省- 相似推荐

- 大纲

刑法概论

刑法概述

概念

规定犯罪及其法律后果的法律规范的总和

形式(渊源)

狭义刑法

刑法典

概念

全面、系统规定犯罪及其法律后果内容的法典

基本内容

1979年7月1日,我国通过了《中华人民共和国刑法》;1997年全面修改后为现行刑法

刑法修正案

概念

刑法修正案作为对刑法条文的具体修正,与现行刑法具有同等法律效力,是中国特色社会主义刑法体系的重要组成部分

特点

我国共有11个修正案

是完善刑法的主要方式

其通过之后,条文自动进入刑法典

刑法修正案是刑法的一部分,不是刑法的渊源

普通刑法

广义刑法

狭义刑法

刑法典

单行刑法

单行刑法规定某一类犯罪及其法律后果或者刑法某一事项的法律

1998年《全国人民代表大会常务委员关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》

附属刑法

指在经济、行政等非专门刑事法律中附带规定的关于犯罪与刑罚或追究刑事责任的条款

如在海关法、环境保护法、票据法中规定的有关追究刑事责任的条款

只是重申强调,没有制定新的

只能是全国人大及全人常制定的法律

只能规定在法律中,不能在行政法规和地方性法规中

特别刑法

当犯罪行为同时触犯两个特别刑法条文时,应适用新法优于旧法的原则

当犯罪行为同时触犯普通刑法与特别刑法条文时,应适用特别刑法优于普通刑法的原则

特征(法律性质、特性)(2016法简)

刑罚制裁的严厉性

刑法的强制力度较其他法律的强制力度严厉得多

调整对象的专门性

刑法主要规定犯罪以及运用刑罚的方法同犯罪作斗争,追究犯罪人的刑事责任

调整范围的广泛性

刑法在保护的利益与调整的对象上比较广泛

刑法发动的补充性和保障性

刑法是保护社会的“最后手段”,是其他法律的保障法

任务

惩罚任务

指用刑罚同一切犯罪行为作斗争

保护人民、社会和国家

指通过惩罚犯罪以保护法益

政治

保卫国家安全、保卫人民民主专政的政权和社会主义制度

经济

保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产

权利

保护公民的人身权利、民主权利和其他权利

秩序

维护社会秩序、经济秩序、保障社会主义建设事业的顺利进行

机能

概念

刑法能产生的积极作用

类型

规制机能(预防)

概念

对人的行为进行规制或者约束的机能

维持社会秩序的机能

方式

将一定的行为当作犯罪,对其规定刑罚

保护机能(惩罚)

概念

保护国家、社会和个人法益的机能

方式

对犯罪进行惩罚

对被告人不利

保障机能

概念

保障公民不受国家刑罚权的非法侵害,并保障犯罪人不受刑法规定之外的刑罚处罚

方式

限制国家权力

对被告人有利

犯罪之前是规制、犯罪以后是保护、人权保障全过程

体系

指刑法的组成和结构

分为“总则”和“分则”两编,此外还有一条附则

解释

概念

指对刑法条文含义的阐明

分类

效力

正式解释、有权解释、有效解释

立法解释

概念

指立法机关对刑法条文的解释

效力

立法解释与法律具有同等法律效力

解释机构

全国人大常委会

三种情况

在刑法的起草说明或修订说明中所做的解释

在刑法中对有关术语的专条解释

对刑法条文含义的解释

司法解释

我国最高司法机关对刑法条文进行的解释

非正式解释、无权解释、学理解释

概念

指有权对刑法进行立法解释和司法解释的机构之外的机关、团体、个人对刑法条文含义的解释

如某专家学者的解释

效力

无法律效力,靠以理服人

方法

文理解释

根据条文的字面含义进行的说明

如组织他人卖淫罪,就应该逐字去解释组织-他人-卖淫三个词与案情是否符合。(李宁案)

具有优先性和决定性

论理

概念

根据立法精神与目的对条文进行说明

即字面以外的观点

效力

只有在文理解释不能适用的情况下才能适用论理解释

限制

文理解释与论理解释也不能同时进行

包括

扩大解释(合法)

概念

指对刑法条文的解释含义大于条文字面的含义

例子

将信用卡诈骗罪中的“信用卡”解释为“包括不具有透支功能的普通银行借记卡“

对象扩大

将“暴力劫取”解释为“抢夺、窃取”

行为扩大

类推解释(违法)

概念

指将不符合法律规定的情形解释为法律规定的情形

例子

把倒卖飞机票罪解释为倒卖船票罪

原则

禁止的是不利于行为人的类推解释,法律没有规定不可以找一个相近来定罪,违背罪刑法定原则

例外

允许被告人有利的可以进行类推解释。如非国家工作人员被索贿,没有获取正当利益,可以比照国家工作人员索贿的有关规定处理,虽然我国刑法没有明文规定

区别

扩大解释在法条用语最大的含义范围内,而类推解释已经超出法条用于最大的含意范围

类推解释老百姓不容易接受(如把大爷解释为妇女),扩大容易被接受

扩大解释没有超出公民预测可能性的范围,类推解释超出了公民预测可能性的范围

如将”通奸“解释为重婚罪中的”结婚“

扩大解释着眼于刑法规范本身,仍然是对刑法规范的逻辑解释;类推解释着眼于刑法规范之外的事实,是对事实的比较

缩小解释

指作小于字面含义的解释

例如,将为境外窃取情报罪中的“情报”解释为“关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项”,这就缩小了该词通常的含义(还包括娱乐情报、商业情报等)

比较解释

历史解释

当然解释(轻重对比)

概念

指根据逻辑来论证解释后的含义是否符合当然道理

概述

论证入罪时“举轻以明重”。也即,轻的行为都构成犯罪,重的行为事更应构成犯罪

例如,既然“拐骗”儿童构成拐骗儿童罪,“抢劫”比“拐骗”行为更重,那么抢劫儿童更应构成拐骗儿童罪

在论证出罪时“举重以明轻”。也即,重的行为都不构成犯罪、轻的行为更不构成犯罪

条件

法律未明文规定。如果法律有明文规定,要严格按照规定处理

例如,刑法明文规定了伪造货币罪和变造货币罪,不能认为“伪造”比“变造”更重,而将伪造货币的行为也认定为变造货币罪

根据当然解释比较轻重,要求对比的事项“性质相同、程度不同”

例如,抢劫他人的宠物狗,构成抢劫罪,但不能主张抢劫他人婴儿的,更能构成抢劫罪,因为狗与婴儿性质不同

(2023新增)目的解释

指根据刑法规范的目的进行解释

主观目的解释论

刑法解释的目的是阐明立法者立法时的意图

客观目的解释论

刑法解释的目的是发现社会客观需要

折中解释论

刑法解释应兼顾阐明立法者意图和社会客观需要

总结:A(原物)→B(推出物)

文理解释看字面

A就是B,B就是A

大于字面是扩大

A小,B大

小于字面是缩小

A大,B小

轻重对比是当然

A轻B重,B轻A重

比较解释参国外

A是国内,B是国外

历史解释看来源

A是前身,B是现行法

基本原则

概念

指刑法明文规定的、在全部刑事立法的司法立法活动中应当遵循的准则

类型

罪刑法定原则(是否定罪以及定何罪)

概念

法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑(保障犯罪人的人权);法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑(保障普通人的人权)

即法无明文规定不为罪、法无明文规不处罚

基本内容

法定化

犯罪和刑罚必须事先由法律明文规定

这里的法律,指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、法令,通常是行为当时有效的法律

明确化

对于什么行为是犯罪和犯罪所产生的法律后果必须做出具体的规定,并用文字表述清楚

禁止采用习惯法、类推解释、行为后的重法(对被告不利的法律)、不明确的罪状、不确定的刑罚等

合理化

合理确定犯罪的范围和惩罚的程度

(2023新增)反对事后法

指行为实现之后颁布的法律。但是如果事后法有利于被告人,处罚轻于犯罪行为发生时生效的法律,也可以根据"从旧兼从轻"原则适用

(2023新增)反对类推

(2023新增)禁止绝对不确定的刑罚

既无上限、也无下限的刑罚由于不具有确定性,因此违反了罪刑法定原则

在刑法中的体现

刑事立法

刑法总则规定了犯罪的一般定义、共同构成要件、刑罚的种类、刑罚运用的具体制度

刑法分则明确规定了各种具体犯罪的构成要件及其法定刑,为正确定罪量刑提供明确、完备的法律标准

刑事司法

废除了刑事司法类推制度,要求司法机关严格解释和适用刑法,依法定罪处刑

刑法适用平等原则(是否存在对比)

概念

对任何人犯罪,在适用法律上一律平等,不允许任何人有超越法律的特权

在刑法中的体现

平等地认定犯罪

定罪平等

平等地裁量刑罚

量刑平等

平等地执行刑罚

行刑平等

情形

同案同判,即只有在案件对比中才会体现此原则

罪责刑相适应原则(量刑问题)

概念

刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应

基本内容

刑罚的轻重与客观的犯罪行为及其危害结果相适应,即社会危害性相适应(刑与罪)

刑罚的轻重与犯罪人主观恶性的深浅,再次犯罪的危险性大小相适应(刑与责)

在刑法中的体现

刑法总则中规定量刑原则:“对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。”

对累犯从重处罚、不得假释和缓刑

对未成年人应当从轻或者减轻处罚

对中止犯处罚明显宽大于未遂犯、预备犯

...

刑法分则对每一个罪都根据其犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度规定了相应的法定刑,对重罪适用重刑,对轻罪适用轻刑

分则不同罪的具体法定刑不同

非案件对比的个人量刑问题

补充

禁止重复评价原则

禁止定罪上的重复评价

即禁止在某种犯罪构成要素(如行为、结果)已经被评价为甲罪的构成要件时,不再将该要素作为认定乙罪的构成要件,即对同一事实不宜评价为两罪

禁止量刑上的重复评价

即禁止在某种犯罪构成要素(如行为、结果)已经被评价为甲罪的构成要件时,不再将该要素作为裁量甲罪量刑的情节进行考虑;同样,也不能将同一构成要素,在作裁量甲罪量刑的情节时进行两次使用

禁止量刑上的过度评价

禁止在某种犯罪构成要素(如行为、结果)已经被评价为甲罪某一法定刑升格条件后,又将该情节作为该升格法定刑内量刑的从重处罚情节

效力范围(适用范围)

概念

指刑法在空间、时间方面的适用范围

分类

空间效力

概念

刑法对地和对人的效力,也就是解决刑法适用于什么地域和适用于哪些人的问题

原则

以属地原则为基础、其他原则为补充

学理依据

域内效力:属地原则

概念

一个国家的刑法只管发生在本国领域内的犯罪

领域内包括

领土、 领水、 领空

包括我国境外的驻外领事馆

悬挂中国国旗或国徽的船舶(包括海上石油钻井平台)与航空器

犯罪行为或者结果有一项发生在中国领域内的,就认为是在中国领域内犯罪

不包括实施犯罪行为后或造成犯罪结果后人出现在中国领域内

特别规定

享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决

香港、澳门特别行政区发生的犯罪由当地的司法机构适用当地的刑法

民族自治地方的变通规定

理论上存在,实际中没有

域外效力

属人原则

概念

一个国家的刑法只管本国公民实施的犯罪

特别规定

中国公民在境外实施犯罪,原则上适用我国刑法,但是中国刑法法定最高刑3年以下可以不追究

中华人民共和国国家工作人员和军人(现役军人)在中国领域外犯中国刑法规定之罪的,适用中国刑法

属于国家的义务

保护原则(安全原则)

概念

一个国家的刑法只管侵犯本国利益的犯罪

适用条件

犯罪人为外国人

针对我国国家或者公民犯罪

所犯之罪为重罪,中国刑法法定最低刑3年以上,可以适用我国刑法

犯罪地的法律也认为是犯罪

例外

按照犯罪地的法律不受处罚的除外

属于国家的权利

普遍管辖(世界原则)

概念

一个国家的刑法对侵犯人类共同利益的国际犯罪都要行使管辖权

适用条件

危害人类共同利益的犯罪

海盗、贩毒、跨国贩毒,跨国洗钱,劫持民用航空器(非国家航空器)、灭绝种族、恐怖主义

我国刑法也将这种行为也规定为犯罪

我国缔约或者参加了公约,但声明保留的除外

犯罪人出现在我国领域内

不受犯罪发生地、犯罪受害人、犯罪人国籍限制,只要求出现在我国领域内

处罚

或起诉或引渡

可以依照中国刑法起诉,也可以按照我国参加、缔结的国际条约实行引渡

效力

具有补充性

如果按照传统的属地、 属人、 保护管辖原则中的任一原则能确立刑法的效力,则不需适用普遍管辖原则

对外刑事判决的态度

对港澳台积极承认

对外国刑事判决消极承认

凡在外国犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判(包括国际刑事法院),仍然可以依法追究。但是在外国已经受过刑法处罚的,可以免除或者减轻处罚

如中国人犯罪被他国审判处罚

适用顺序

先看地点

国内犯:属地原则

国外犯:看主体

中国人:属人原则

外国人:法益归属

我方:保护管辖

外方:是否为国际犯罪

是:普遍管辖

不是:无权管辖

如在我国开往他国的列车,在中国境外时,列车上的外国公民A抢劫外国公民B

时间效力

概念

刑法的生效时间、失效时间以及刑法的溯及力

类型

生效时间

自公布之日起生效

公布之后一段时间生效

失效时间

明示失效

国家立法机关明确宣布某些法律自何日起失效

默示失效(自然失效)

新法施行后旧法自然失效

刑法溯及力

概念

刑法对生效之前的行为是否适用的问题

四种制度(学说)

从旧原则

指只能依据行为当时有效的法律定罪处罚,刑法不具有溯及既往的效力

从新原则

刑法适用于生效前未经审判或者判决尚未确定的行为,有溯及既往的效力

从旧兼从轻

只能依据行为当时有效的法律定罪处罚,但新法不认为犯罪或处罚较轻的除外。新法(行为后生效)的“轻法”有溯及既往的效力

从新兼从轻

新法一般具有溯及既往的效力,但是旧法(行为时法)不认为犯罪或处罚较轻的仍适用旧法

以“行为时”作为新旧法选择适用的判断基础

我国

采用从旧兼从轻原则

《刑法》第12条“对于现行刑法生效以前的未经审判或者判决尚未确定行为,适用行为当时有效的法律。但是按照现行有效的法律不认为是犯罪或者处罚较轻的,适用现行有效的法律。“

所谓“处刑较轻”,是指刑法对某种犯罪规定的刑罚即法定刑比修订前刑法轻,不是宣告刑

法定刑较轻是指法定最高刑较轻

如果法定最高刑相同,则指法定最低刑较轻

如果刑法规定的某一犯罪只有一个法定刑幅度,法定最高刑或者最低刑是指该法定刑幅度的最高刑或者最低刑

如果刑法规定的某一犯罪有两个以上的法定刑幅度,法定最高刑或者最低刑是指具体犯罪行为应当适用的法定刑幅度的最高刑或者最低刑

特别规定

“依据行为当时有效的法律已经作出的生效判决,继续有效”

从旧兼从轻原则适用的对象是未决犯,即未判决的案件。对于已决犯不 存在溯及既往的问题

检例第136号

按照审判监督程序重新审判的案件,由于判决已生效,应当适用行为时的法律,不具有溯及力

关于继续犯、连续犯跨越新旧法交替时犯罪的问题

如果新旧法都认为是犯罪,适用新法,即使新法更重的也适用新法,但可以酌情从轻处罚

如果旧法不认为是犯罪,新法认为是犯罪的,只追究新法生效后的部分行为

司法解释的时间效力

司法解释自发布或者规定之日起施行,效力适用于法律的施行期间

对于司法解释实施前发生的行为,行为时没有相关司法解释,司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件,依照司法解释的规定办理

从新原则(犯罪时无)

对于新的司法解释实施前发生的行为,行为时已有相关司法解释,依照行为时的司法解释办理,但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的,适用新的司法解释

从旧兼从轻原则(犯罪时有)

对于在司法解释施行前已办结的案件,按照当时的法律和司法解释,认定事实和适用法律没有错误的,不再变动