导图社区 第五章 收入、费用和利润

- 109

- 2

- 0

- 举报

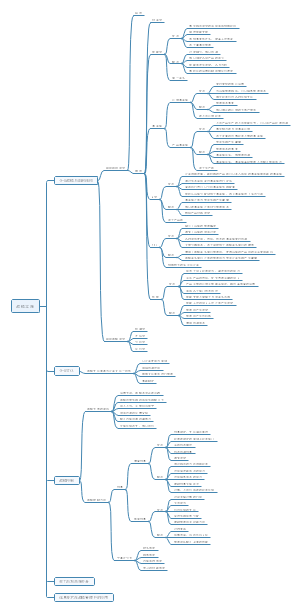

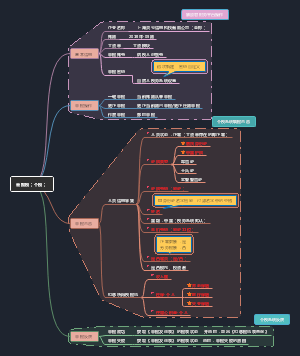

第五章 收入、费用和利润

第五章 收入、费用和利润,包括收入,费用,利润三个模块的内容点总结。框架清晰,内容丰富,帮助小伙伴快速掌握会计收入,费用和利润的内容要点!

编辑于2023-01-12 09:02:48 江苏省- 初级会计实务

- 费用

- 相似推荐

- 大纲

收入、费用和利润

收入

收入的确认和计量

收入确认的原则

日常活动、销售商品、提供服务(适用收入准则)

取得相关商品控制权(主导使用消耗受益)

能力(现时权利)

主导该商品的使用

能够获得几乎全部的经济利益

收入确认的前提条件

合同

已批准并承诺

明确权利与义务

支付条款

商业实质(各取所需)

很可能收回

收入确认和计量的步骤

识别与客户订立的合同

双方或多方

法律约束(有合同)

识别合同中的单项履约义务

履约,履行约定(承诺)

实质相同且转让模式相同、可明确区分商品

确定交易价格

代第三方收入的款项不计入

合同标价不一定代表交易价格

将交易价格分摊至各单项履约义务

单独售价

相对比例

履行各单项履约义务时确认收入

时段/时点

收入核算应设置的会计科目

主营业务收入

其他业务收入

主营业务成本

其他业务成本

合同取得成本

增量成本

销售提成

佣金

手续费

合同履约成本

生产成本

料

工

费

合同资产

附条件

收入对价的权利(包括时间流逝之外的其他因素)

信用风险+其他风险

例 合同销售先A后B,销售A确认合同资产、销售B确认应付账款

合同负债

收定金(租赁,定金,预收账款)

履行履约义务确认收入的账务处理

某一时点履行履约义务确认收入

迹象

收款权利(对应付款义务)

法定所有权

占有商品实物

风险和报酬转移

已接受商品

一般销售商品业务收入

主营业务成本、库存商品

已经发出商品但不能确认收入

发出商品/委托代销商品

商业折扣、现金折扣和销售退回

商业折扣,促进销售

现金折扣,尽快回笼资金(财务费用)

增值税是否计入折扣,看题

销售材料等存货,如包装物

其他业务收入

其他业务成本

某一时段履行履约义务确认收入

确认条件(同时满足)

边履约边受益

边建造边转移

不可替代用途(私人订制)、合格收款权

确认方法

履约进度,不能合理确认时将已发生成本确认收入

账务处理

合同负债、合同履约成本、主营业务收入、主营业务成本

合同成本

合同取得成本

概念

能收回的增量成本(销售佣金/提成/奖金)

其他,当期损益

账务处理

支付,管理费用

确认确认收入并摊销,销售费用

合同履约成本

概念(同时满足)

与当期或预期取得的合同直接相关(直接材料、制造费用)

增加了企业未来用于履行履约义务的资源

预期能够收回

补充 计入当期损益

管理费用

非正常消耗料工费

与履约义务中已履约相关支出

无法区分是否履约相关支出

账务处理

当期损益(管理费用、非正常损耗料工费)

费用(日常活动、总流出、与所有者权益无关)

营业成本

主营业务成本(销售商品、提供劳务)

期末转出到本年利润,无余额

其他业务成本

销售材料、出租固资折旧、出租无资摊销、出租包装物成本和摊销、投资性房地产计提折旧和摊销、租自产房

期末转入本年利润,无余额

税金及附加(价内税)

消费税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税(无应交税费)

不通过核算,个税、企税、增值税、车辆购置税、耕地占用税

期末转入本年利润

期间费用

销售费用

销售过程中保险费、包装费、展览费、广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输装卸

期末转入本年利润,无余额

出借包装物的摊销

管理费用

筹建期间开办费

管理部门职工薪酬

车间、行政管理部门固资折旧

津贴

中介机构费、咨询费、诉讼费、研究费

董事会成员差旅费

财务费用

筹资费用

期末转入本年利润

利润

利润的构成

净利润、直接计入当日利润的利得和损失(营业外收支)

营业利润

利润总额=营业利润+营业外收入(报废)-营业外支出(违约金、罚款)

净利润=利润总额-所得税费用

营业外收支

营业外收入

固资毁损报废收益、非日常活动政府补助、现金盘盈、捐赠利得

营业外支出(非日常活动)

固资毁损报废损失、捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出

所得税费用

计算

所得税包括当期所得税、递延所得税(递延所得税资产可抵扣、递延所得税负债应纳税)

会税差异,(暂时性)时间

账务处理

所得税费用=当期所得税+递延所得税

递延所得税=(递延所得税负债末-初)-(递延所得税资产末-初)

递延所得税影响所得税费用,不影响应纳税所得额

本年利润

方法

账结法

每月末转账凭证,转入本年利润

表结法

每月末发生额计入利润表

年末转入本年利润

会计处理

结转收入利得,贷本年利润

结转费用损失,借本年利润

计算所得税费用

结转所得税费用,借本年利润

结转净利润,借本年利润

结转净亏损,贷本年利润

税前会计利润即利润总额

预收房租租金,计入预收账款

收入、费用和利润

收入

收入的确认和计量

收入确认的原则

日常活动、销售商品、提供服务(适用收入准则)

取得相关商品控制权(主导使用消耗受益)

能力(现时权利)

主导该商品的使用

能够获得几乎全部的经济利益

收入确认的前提条件

合同

已批准并承诺

明确权利与义务

支付条款

商业实质(各取所需)

很可能收回

收入确认和计量的步骤

识别与客户订立的合同

双方或多方

法律约束(有合同)

识别合同中的单项履约义务

履约,履行约定(承诺)

实质相同且转让模式相同、可明确区分商品

确定交易价格

代第三方收入的款项不计入

合同标价不一定代表交易价格

将交易价格分摊至各单项履约义务

单独售价

相对比例

履行各单项履约义务时确认收入

时段/时点

收入核算应设置的会计科目

主营业务收入

其他业务收入

主营业务成本

其他业务成本

合同取得成本

增量成本

销售提成

佣金

手续费

合同履约成本

生产成本

料

工

费

合同资产

附条件

收入对价的权利(包括时间流逝之外的其他因素)

信用风险+其他风险

例 合同销售先A后B,销售A确认合同资产、销售B确认应付账款

合同负债

收定金(租赁,定金,预收账款)

履行履约义务确认收入的账务处理

某一时点履行履约义务确认收入

迹象

收款权利(对应付款义务)

法定所有权

占有商品实物

风险和报酬转移

已接受商品

一般销售商品业务收入

主营业务成本、库存商品

已经发出商品但不能确认收入

发出商品/委托代销商品

商业折扣、现金折扣和销售退回

商业折扣,促进销售

现金折扣,尽快回笼资金(财务费用)

增值税是否计入折扣,看题

销售材料等存货,如包装物

其他业务收入

其他业务成本

某一时段履行履约义务确认收入

确认条件(同时满足)

边履约边受益

边建造边转移

不可替代用途(私人订制)、合格收款权

确认方法

履约进度,不能合理确认时将已发生成本确认收入

账务处理

合同负债、合同履约成本、主营业务收入、主营业务成本

合同成本

合同取得成本

概念

能收回的增量成本(销售佣金/提成/奖金)

其他,当期损益

账务处理

支付,管理费用

确认确认收入并摊销,销售费用

合同履约成本

概念(同时满足)

与当期或预期取得的合同直接相关(直接材料、制造费用)

增加了企业未来用于履行履约义务的资源

预期能够收回

补充 计入当期损益

管理费用

非正常消耗料工费

与履约义务中已履约相关支出

无法区分是否履约相关支出

账务处理

当期损益(管理费用、非正常损耗料工费)

费用(日常活动、总流出、与所有者权益无关)

营业成本

主营业务成本(销售商品、提供劳务)

期末转出到本年利润,无余额

其他业务成本

销售材料、出租固资折旧、出租无资摊销、出租包装物成本和摊销、投资性房地产计提折旧和摊销、租自产房

期末转入本年利润,无余额

税金及附加(价内税)

消费税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税(无应交税费)

不通过核算,个税、企税、增值税、车辆购置税、耕地占用税

期末转入本年利润

期间费用

销售费用

销售过程中保险费、包装费、展览费、广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输装卸

期末转入本年利润,无余额

出借包装物的摊销

管理费用

筹建期间开办费

管理部门职工薪酬

车间、行政管理部门固资折旧

津贴

中介机构费、咨询费、诉讼费、研究费

董事会成员差旅费

财务费用

筹资费用

期末转入本年利润

利润

利润的构成

净利润、直接计入当日利润的利得和损失(营业外收支)

营业利润

利润总额=营业利润+营业外收入(报废)-营业外支出(违约金、罚款)

净利润=利润总额-所得税费用

营业外收支

营业外收入

固资毁损报废收益、非日常活动政府补助、现金盘盈、捐赠利得

营业外支出(非日常活动)

固资毁损报废损失、捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出

所得税费用

计算

所得税包括当期所得税、递延所得税(递延所得税资产可抵扣、递延所得税负债应纳税)

会税差异,(暂时性)时间

账务处理

所得税费用=当期所得税+递延所得税

递延所得税=(递延所得税负债末-初)-(递延所得税资产末-初)

递延所得税影响所得税费用,不影响应纳税所得额

本年利润

方法

账结法

每月末转账凭证,转入本年利润

表结法

每月末发生额计入利润表

年末转入本年利润

会计处理

结转收入利得,贷本年利润

结转费用损失,借本年利润

计算所得税费用

结转所得税费用,借本年利润

结转净利润,借本年利润

结转净亏损,贷本年利润

税前会计利润即利润总额

预收房租租金,计入预收账款