导图社区 夫妻财产制度的双重结构及其体系化结构

- 18

- 0

- 0

- 举报

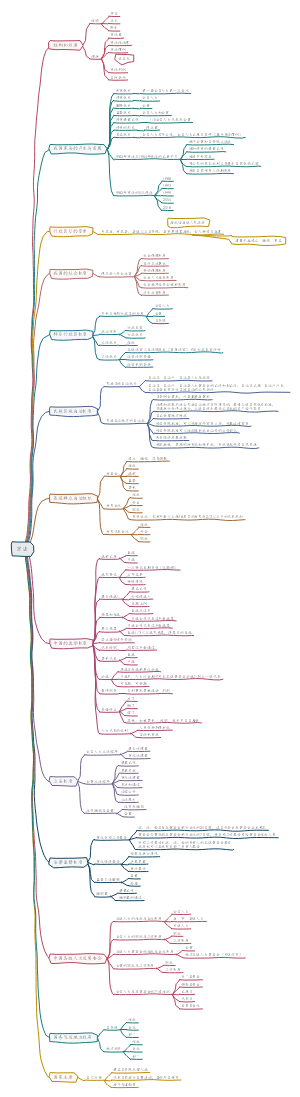

夫妻财产制度的双重结构及其体系化结构

这是一个关于夫妻财产制度的双重结构及其体系化结构的思维导图,从夫妻财产制度内外部关系的双重结构及其价值体系出发,以积极财产、消极财产与责任财产相互牵连关系作为分析夫妻财产制度的基本框架,透过体系化的视角阐释夫妻财产的归属、夫妻财产的约定与处分以及夫妻债务的判定与清偿等制度。

编辑于2024-09-29 01:00:54- 婚姻法

- 相似推荐

- 大纲

夫妻财产制度的双重结构及其体系化结构

问题的提出

从夫妻财产制度内外部关系的双重结构及其价值体系出发,以积极财产、消极财产与责任财产相互牵连关系作为分析夫妻财产制度的基本框架,透过体系化的视角阐释夫妻财产的归属、夫妻财产的约定与处分以及夫妻债务的判定与清偿等制度

夫妻财产制度 一方面深受婚姻家庭编伦理秩序的制约,另一 方面又具有私法领域内的财产法属性

伦理秩序与经济秩序

家庭团体主义与个体主义

夫妻共同体意志与个人意志

夫妻财产制度建立的要求

反映民法典婚姻家庭编的立法原则与实施目的

与财产法(物权编、合同编等)的价值体系相协调

问题产生原因

现代社会的市场力量已由经济邻域渗透至家庭生活领域

市场秩序与家庭秩序的联系愈发复杂

市场逻辑被引入婚姻家庭法之中

相对单薄的民法典婚姻家庭编+庞大的财产法制度=强烈的对比关系与关联效应

产生的问题

在夫妻财产的归属上,自婚姻关系外部取得的财产权益应当如何在夫妻内部进行适当分配?与财产法的取得规则相比有何差异?

在夫妻财产的约定与处分规则上,应当如何调和夫妻内部财产关系与物权编之间的冲突?是适用物权变动的一般规则还是构造特殊的物权变动模式?

就夫妻共同债务的认定及清偿,如何使其与夫妻共同财产制度相协调,以妥当调和债券人与举债方配偶的利益冲突?

夫妻财产制度的双重结构及其体系价值

夫妻财产制度的双重结构

中心:近代私法与夫妻财产制度

近代私法

重心:财产归属与交易

民事主体形式上的平等自由

“经济人”假定

民事主体角色分类

经济人

定义:财产法领域的标准形象

特性:利益最大化、意思自治

应用场景: 经济活动,市场交易

伦理人

定义:家庭法领域的传统角色

特性:利他主义、家庭伦理

应用场景:家庭生活、婚姻关系

家庭法与民法典关系

家庭法纳入: 被纳入民法典

经济人优先: 财产法领域主导地位

伦理人忽视: 家庭法领域角色被忽略

夫妻共同体与“家”的变化

不具独立人格: 夫妻共同体与“家”在民法上不独立

权利义务转移: 由个人承担,非家庭或家长

与传统差异: 区别于传统家长制社会

角色转换与财产制度

角色转换: 夫或妻从“伦理人”到“经济人”

财产影响: 财产交易行为与结果受夫妻财产制度影响

双重结构: 夫妻财产制度的内部与外部结构

夫妻财产制度的双重结构

内部结构

伦理秩序: 婚姻家庭伦理秩序

财产归属: 夫妻财产归属规范

外部结构

裂痕扩大: 经济人与伦理人角色对立 加剧商事 行为

财产约定: 夫妻财产约定的对外效力

财产处分: 财产处分规则

债务规则: 夫妻债务认定与清偿

体系效应与市场互动

系统循环: 资源与财富在婚姻家庭与经济社会的循环

体系化效应: 财产法与家庭法之间的强烈互动

外部挑战: 财产法规范对婚姻家庭编的挑战

商法化趋势与影响

商法化: 民法实质上的商法化

功能外部主义财产:规范 对私商事法行为向效力的法律影响功能 主义转化

案例分析

票据权利与股权: 共有结构财产处分的特殊性

显名权利人: 不受家庭法内部结构影响

夫妻财产制度的价值体系

中心主题: 夫妻财产制度及其法律价值与社会变迁

西方民法与社会变迁

时间:20世纪初

原则:社会均衡、弱者保护

民法财产制度:意思自治、保护弱者、信赖保护、自己责任

家庭法变迁:人权哲学兴起,取代自然伦理秩序

中国家庭法变迁

传统家庭:同居共财、整体主义

西学东渐:自由、平等观念冲击

改革开放:个人主义兴起,家庭契约化

当前:个人本位与家庭团结的矛盾

民法典婚姻家庭编

立法价值: 弘扬社会主义核心价值观,树立优良家风

价值取向: 意思自治、男女平等、保护妇女权益、维护婚姻家庭

新增原则: 婚姻家庭受国家保护

夫妻财产制度

内在价值体系

意思自治:个人人格独立和自由

男女平等:实质性平等

保护妇女权益:社会均衡的具体体现

婚姻家庭保护:宪法基础

外部价值体系:意思自治、信赖保护、社会均衡

互动与制约关系

夫妻财产制度功能

经济激励:婚姻与家庭生活的经济支持

法律变迁:适应经济与社会发展

立法演变

1980《婚姻法》:夫妻共同体观念

2001《婚姻法》修正案及解释:尊重个人财产,弱化共同体观念

理论与实务难题

内部伦理与外部财产法的融贯

私法范围内调整范围的划分

财产法中立视角:无婚姻状态的利益保护

法律适用路径

内部结构:伦理人角色,婚姻家庭编优先

外部结构:经济人/商人角色,财产法优先

典型案例:家庭唯一住房处分的争议

夫妻共同财产与个人财产的归属:夫妻财产的内部结构

夫妻共同财产与个人财产划分标准的理论阐释

中心主题:我国夫妻法定财产制度

制度基础与目标价值

制度基础

婚后劳动所得共同制

协力或贡献基础

价值目标

男女实质性平等

维系夫妻共同体

《民法典》相关规定

沿袭:沿袭婚姻法规定(民法典第1062 1063条)

新增劳务报酬与投资收益(住房补贴、公积金等,婚姻法解释(二))

制度面临的挑战

个人主义与自由主义

婚姻契约联合观念

共同体基础动摇

具体表现

婚前财产婚后孳息归属

资本所得归属

父母赠与财产归属

法定财产的伦理与效率

伦理秩序

分配财产的伦理价值

实质理性标准(劳动所得说、贡献说、协力说)

效率问题

产权边界不明晰

财产利用效率受限

情感与伦理效应弥补

立法价值理念与改进建议

立法价值

男女平等与共同体维护

扩大夫妻共同财产范围

改进建议

投资收益广义解释

废除孳息从原物规则

共同还债增值计算

父母赠与财产登记

推定夫妻共同财产原则

学术争议与极端观点

学术争议

夫妻财产制度回归家庭主体

个人主义与“法律家父主义”陷阱

极端观点

婚后所得全为共同财产

忽略个人主义价值

结论与综合建议

结论

兼顾婚姻共同体与个人主义

细化法律规定以增强操作性

综合建议

完善《民法典》相关条款

平衡家庭伦理与个人权利

夫妻共同财产的取得规则构造

中心主题:夫妻共同财产的权益分析

财产分类

物权

债权

股权

知识产权权益

人格权许可使用收益

法律基础

《民法典》1062(1):夫妻共同财产的时间点

财产法:物权公示、债权合同生效、股权协议生效

矛盾与差异

婚后劳动所得规则VS权利变动规则

内部分配VS外部关系与交易安全

判断标准

权利取得时间VS权利原因、根据

配偶的“贡献”、“协力”

具体案例分析

知识产权的收益

财产权益VS收益

原始取得VS继受取得

婚姻法解释(二)12条

人格权许可使用收益

夫妻财产的对内给与和对外处分:婚姻家庭编与物权编的对接

夫妻财产对内给与行为的效力

中心主题:夫妻财产制契约

定义与性质

夫妻双方对婚前及婚后财产的约定

可排除或并存法定财产制

部分契约与赠与的区别

归属转移与规则应用

不动产归属性质转换的性质

《民法典》1065规定的三种类型

无偿赠与及任意撤销权规则的适用性

法律约束力

物权效力说

债权效力说

折中说(司法实践采纳)

笔者观点:不应具有特殊物权变动效力

理由

物权效力说的矛盾

折中说的本质违背

与离婚财产协议的比较

夫妻共同财产对外处分之效力冲突:债券方案与物权方案的比较

夫妻共同财产名与实不符引发的法律争议与解决方案

矛盾与冲突

夫妻共同财产名与实不符

配偶共有权与交易第三人信赖保护

夫妻共同体维护与交易安全保护冲突

法律本质争议

主流观点:夫妻共同所有=共同共有

物权方案:无权处分与善意取得

质疑与反对:物权编公示方法挑战

债权方案与潜在共有理论

债权方案:回归民法体系,保护交易安全

潜在共有理论:对内潜在共有,对外分别财产制

增益共同制:增益在婚姻期间价值共有

增益范围差异:孳息归属、离婚时财产处理

债权方案的挑战

法律配套制度缺失

体系震荡与制度成本

经济与社会条件限制

妇女权益保护

物权方案的合理性

立法者努力与制度完善

灵活适用权利外观制度

平衡隐名配偶与交易第三人利益

股权共有问题

商事法律规范的外观主义

股权归属与配偶权益

股权管理性权利与处分

公众公司与非公众公司股权处分的差异

善意取得制度的适用

结论

基本架构

财产取得、约定与处分

债务认定与清偿

双重结构与价值体系

家庭主义与个人主义平衡

弹性解释空间

财产归属

婚前财产婚后收益

双方促成标准

个人

内部财产给予

债权约束力

财产处分与外部效力

内部关系:物权编共同共有

外部效力:物权方案

善意取得制度

风险归责、弱者保护、交易安全权衡

夫妻共同债务

外部关系与债的相对性衔接

债务类型具体认定

合意之债

日常家事代理权之债

为共同生活/生产经营单方之债

单方侵权之债

债务责任承担

合意之债、日常家事代理:连带责任(类比普通合伙)

单方之债、单方侵权:有限责任(类比有限合伙)

推定共同财产

举债方配偶举证推翻

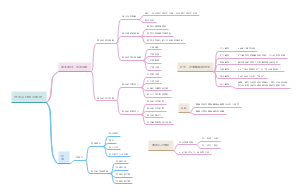

夫妻共同债务的类型与清偿:婚姻家庭编与债法的协调

夫妻内部债务所涉的外部结构与内部结构

夫妻共同债务的法律分析

法律依据

《民法典》465:债务效力范围:个人名义形成,仅对当事人有效(例外:法律另有规定)

《民法典》1064

夫妻共同债务类型

合意之债

家庭日常生活需要所负之债

夫妻共同生活、生产经营所负之债(单方负债)

单方负债的“个人债务推定”

除非证明共同意思表示或用于共同生活/生产经营

与《婚姻法解释(二)》第24条的比较

范围限缩

价值取向与举证责任的变化

夫妻共同债务的判断目的

实现夫妻内部关系与外部债法的有机衔接

内部关系与外部关系的考量

内部关系:婚后所得共同制与夫妻各自人格独立的矛盾

外部关系:为债权人合理信赖提供制度保障

夫妻共同债务认定的考量因素

举债方配偶利益增加的可能性

夫妻共同财产与债务的牵连性

债权人不能行使撤销权

逻辑上债务对配偶双方的效力

风险的合理分配

防止通谋转移共同财产

防范虚构债务侵害配偶

考察风险控制能力

举债方配偶参与经营程度

债权人风险控制能力(如金融债权人)

夫妻双方的意思自治

夫妻共同体与各自独立人格的平衡

反对时间推定的盲目捆绑

谨慎解释“共债共签规则”以防自由受限

《民法典》夫妻共同债务的类型阐释

合意之债

定义:基于夫妻双方共同意思表示的夫妻共同债务

合同之债

共同侵权之债

法律依据

民法典合同编518

民法典侵权责任编1168

认定标准

夫妻双方明示同意:共同签名

夫妻一方单方同意

事前允许

事后追认

默示同意

特定沉默(如实际享有利益、现场未反对)

注意事项:配偶主动还款视为经济支持,非必然追认

“共债共签”实施方式

事先允许

提供身份证、结婚证

书面证明同意

远程网络视频表达同意

债权人形式审查

风险防范

避免双方串通损害债权人

放宽认定标准

特殊情况处理

材料虚假但债权人合理信赖

类推适用无权代理/表见代理规定

为家庭日常生活需要所负之债

基本概念

不受夫妻财产制影响

最低限度维系夫妻共同体

双方连带责任降低交易成本

代理权范围

目的:家庭日常生活需要

eg:衣食消费、日用品购买、子女抚养、老人赡养

判断标准:客观标准(理性观察者视角)

考虑因素:金额、生活水平、夫妻关系、经济水平、交易习惯等

超出代理权负债

学者争议:表见代理适用性

体系解释:不作为共同债务人,除非用于共同生活或生产经营

避免捆绑:严格限制日常家事范围,尊重夫妻人格独立

国际趋势:严格限制日常家事代理权范围

排除表见代理

原则:超出家庭需要排斥表见代理

例外:分局但有共同生活表象

内部限权与债权人

内部限权不得对抗善意债权人

连带责任:夫妻共同承担

与表见代理效果不同

为夫妻共同生活、共同生产经营所负之债

债务类型

夫妻共同生活

夫妻共同生产经营

债务目的

家庭共同体增益

客观视角判断

理性第三人标准

夫妻共同生活债务

直接利益增加

间接利益增加(关联度高)

证明标准调整

高风险投资需要更高证明

夫妻共同生产经营债务

经济团体转换

认定因素

实质参与管理/决策

获益实现可能性

证明标准高于共同生活债务

立法意图与交易成本

债权人举证责任

共债共签的影响

交易成本增加

交易效率下降

人格自由限制

司法实践中的考量

信息共享与避免过度救济

逻辑推理与日常经验

高度盖然性判断支持债权人

单方侵权之债

法律依据

《民法典》1064:契约之债

307局限性:共有财产产生的债权债务

法律漏洞:难以涵摂夫妻一方侵权

婚姻法框架

个人主义基础

团体主义倡导:相互扶持、风险共担

共同财产制影响

契约之债的类推适用

规范目的:为家庭共同体增益

目的性扩张:夫妻侵权之债

利益平衡:受害人与加害人配偶

侵权之债的证明

直接经济负担

受害人证明:社会观念上增益的目的

强化因素:经济层面实际有利于家庭

夫妻共同债务的清偿与追偿

法律规定与现状

《民法典》1089:共同偿还,未规定清偿方式

连带债务立场:夫妻共同财产+个人财产

学者观点:区分共同债务与连带债务

有限连带责任说

非举债方责任:限于共同财产与举债方财产

理论基础:债的相对性、合理预期

夫妻共同债务与合伙债务类比

内部关系:共同共有(弱区隔)

外部关系:为共同目的(家庭/事业)

意志与财产

债务责任分类

共债共签/日常家事:连带债务正当性

超日常需求/侵权债:有限连带责任

类似有限合伙人:意志分离

债权人保护

财产归属复杂:婚姻家庭编原则

推定共同财产:举债方配偶举证

恶意串通:债权人撤销权

夫妻内部追偿权

个人财产清偿共同债务:追偿权

共同财产清偿个人债务:补偿权

平衡利益

债权人与举债方配偶利益

交易安全与夫妻共同体利益