导图社区 犯罪构成两阶层体系

- 927

- 13

- 7

- 举报

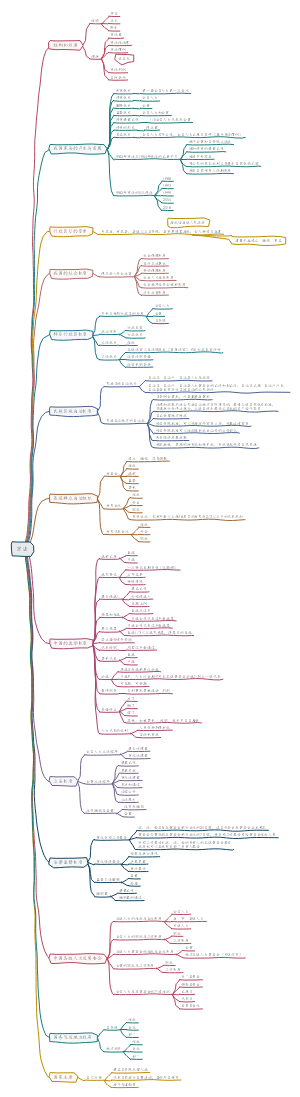

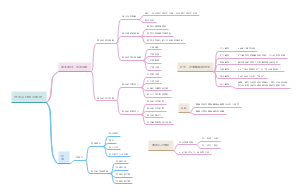

犯罪构成两阶层体系

法考柏浪涛两阶层体系思维导图,包含了行为主体:自然人、单位犯罪:私营企业构成单位犯罪需要法人资格等内容。

编辑于2022-03-24 21:24:06- 两阶层体系

- 相似推荐

- 大纲

两阶层体系

(客观要件)违法阶层

行为主体

自然人

真正身份犯——特殊身份才能构成犯罪

不真正身份犯——影响量刑

单位犯罪

私营企业构成单位犯罪需要法人资格

单位的意志——决策机关作出

成立单位目的是犯罪,为自然人犯罪

单位意志+单位利益才构成

单位犯罪刑法无罪名,向直接负责人定构成自然人的罪名

吊销破产——追究直接负责人,合并到新单位——追究原单位

危害行为

危害行为

有体性、有意性、有害性

降低危险——不是危害行为

替代危险——法益侵害性→有阻却事由→罪行

被害人自陷风险(有认识能力和控制能力、能提前预知危害性、自陷风险)

被害人实行,行为人教唆——被害人负责

行为人实行,被害人同意——行为人负责

不作为犯

真正不作为犯(有法律上作为的义务而不作为的犯罪)

不真正不作为犯(不作为和作为都可构成的犯罪)

成立条件

负有作为义务

对危险源的监管义务

危险物

对他人危险行为的监管义务

自己先行行为的监管义务

先行行为

正当防卫过当

对法益对象的保护义务

基于法律关系

基于职务业务关系

基于自愿救助行为

对特定领域的保护义务

形成依赖关系

特定领域的管理者

具有作为可能性

不履行该义务

危害结果

法益侵害事实的分类

危险犯与实害犯

行为犯与结果犯

结果加重犯

加重结果罪是基本罪的法定升格条件

加重结果和基本犯有因果关系

因果关系

考察层次

事实判断

价值评价(死亡结果算在谁头上更公平合理)

客观归责理论(判断因果关系的三项条件)

关于行为的要求:行为对法益制造了危险——没有制造法律不允许的危险

关于过程的要求:危险现实化为实害结果

故意的作为犯(行为制造危险→危险发展→危险实现为结果)

重叠的因果关系

双重的因果关系

二因一果

不作为犯和过失犯(结果避免可能性)

不作为犯——作为义务

过失犯——注意义务

关于结果的要求:结果符合一定价值评价的要求

现实发生的结果

现实的因果关系

假设的因果关系

规范保护范围内的结果

一个罪名只得保护相应的法益

没有履行义务导致的过失只得保护相应法益

管辖范围内的结果

特定管辖范围内的管理人命令下产生结果,归咎于管理人

存在介入因素的案件

介入因素两步走

判断介入因素是否异常

不异常——先前行为与介入因素有因果关系——结果归于先前行为

异常——先前行为与介入因素都有关系

谁的作用大?

先前行为

介入因素

都

谁的作用大与谁有因果关系

介入因素的种类

被害人的特殊体质

被害人自身行为

(被害人自杀行为一般与先前行为无关)

第三人的行为

“抢杀”

阻断救助行为

与先前行为有无因果关系

无法查明的案件

行为人是一个人——存疑时有利于被告

行为人是两个人

共同犯罪——部分实行,全部负责

不构成共同犯罪——分别分析,存疑时有利于被告

(客观)违法阻却事由

正当防卫

起因条件

不法性

正当防卫仅限于针对个人法益的侵害

防卫人不限于被害人(可制止别人的不法侵害)

客观性

不论作为不作为

不论过失故意

不论责任年龄(尽量避免)

现实性——不法侵害现实存在

时间条件——正在进行

开始

结束

行为举止的结束

危险性的消除

意思条件

防卫意图——不要求具有

防卫认识

防卫认识不要说——不要求主观上认识(偶然防卫构成正当防卫)

防卫认识必要说

客观

主观

过失——好结果,无罪

故意

事实判断+价值评价

整体好结果

不定既遂,定未遂(即使已经造成侵害)

一些规定

防卫挑拨后反击不算正当防卫

相互斗殴——停止求饶后,可进行正当防卫

不能因为行为人事先进行防卫准备,就认为其有不法侵害的意图

对象条件

共同犯罪——可向直接实行犯和有危害性的帮助犯进行正当防卫

限度条件

不得超过必要限度

必要性

相当性

第一步必要,第二步相对

防卫过当——刑事责任,可减轻或免除

特殊正当防卫——行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪

紧急避险

起因、时间条件

存在正在发生的现实危险

意思条件

避险意图——不要求具有

避险认识(同正当防卫)

“不得已条件”——受强制的紧急避险

限度条件:生命法益>身体健康法益>人身自由法益>财产法益

被害人承诺(事先做出)

一般的被害人承诺

范围

财产、名誉、自由可承诺放弃

生命:轻伤范围内可承诺放弃

承诺的意思表示

他人欺骗导致认识错误

事实认识错误——视为承诺无效,构成犯罪(误认才会同意)

动机错误——视为承诺有效,不构成犯罪(同意后预期未达到)

自己产生认识错误后同意他人

不知道而发生误会——视为承诺有效

知道继续欺骗——视为承诺无效(单纯利用承诺有效)

推定的被害人承诺——合理意愿,如拯救生命等

(主观要件)责任阶层

犯罪故意

主客观相一致(明知故犯)

行为人的自身特征

行为的危险性

行为对象的存在

会发生危害结果

故意的理论分类

概括的故意

择一的故意

犯罪过失

罪过形式的区分——有没有意识到会发生危害结果

有→想不想结果发生

赞成:直接故意(明知必然或可能发生+希望/不希望)

弃权:间接故意(明知可能+放任)

反对

本可避免:过于自信的过失(明知可能+不希望→“过于自信”)

不可避免:不可抗力

无→应不应当认识到

应当认识:疏忽大意的过失

无法认识:意外事件

过于自信:已经预见

疏忽大意:应当预见

事实认识错误

同一犯罪构成

过失(或意外事件):打击错误——法定符合说

故意

对象错误

间接故意

因果关系错误

狭义的因果关系错误——不影响定罪

结果的推迟发生——二因一果,想象竞合从重处罚

结果的提前发生

预备阶段若未“着手,”构成预备+过失”

预备阶段若已“着手”,构成既遂

着手:行为产生了现实、紧迫、直接的危险

不同犯罪构成——想象竞合,择一重罪论处

无罪过事件

(主观)违法阻却事由

责任年龄

完全无责任年龄——不满12周岁

相对责任年龄

已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

完全责任年龄——16周岁以后

减轻责任能力——12周岁至18周岁、75周岁以后

责任能力

责任能力分类

完全有责任能力

相对(限制)责任能力

完全无责任能力

行为与责任同时存在原则

行为与故意同时存在(当时无故意定过失)

行为与责任年龄同时存在

继续犯:有责任

连续犯:对达到法定年龄后的部分犯罪负责

行为与责任能力同时存在

仅要求行为发生时有责任能力,不要求发生结果时有责任能力

故意使自己陷入无责任能力的状态——应承担责任

违法性认识可能性

事实认识错误

事实行为

法定犯(行政犯)——听信有权机关导致的违法,不应负责

法律认识错误

自然犯

期待可能性——“法律不强人所难”