导图社区 先秦时期法律制度

- 22

- 0

- 0

- 举报

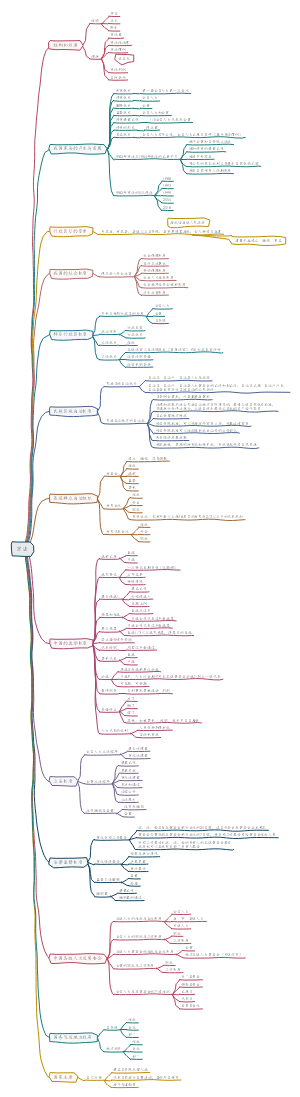

先秦时期法律制度

先秦时期法律制度的思维导图,介绍了夏代法制概况、商代法制概况、西周法律制度、春秋战国时期的知识,一起来看。

编辑于2023-04-13 11:48:01 北京市- 中国法制史

- 相似推荐

- 大纲

先秦时期法律制度

夏商法制概况

夏代法制概况

夏代建立了国家统治机器

职官

军队

监狱

法律制度内容

1. 天讨、天罚的自然法律观

天作为万物主宰,是一切的本源

天道观念用来作为当权者适用法律实施刑罚的注解

天讨天罚

统治者声称自己是奉上天之命来统治天下,适用法律、动用刑法来打击违法犯罪

以天意来行使权力、实施法律和刑罚的终极依据,以及增强政权和国家法律的威慑力量

2. 禹刑

夏代法律的总称、泛称

左传中“夏有乱政,而作禹刑”

不是一部成文法典

泛指夏代的法律与刑罚

夏代建立以后,为适应当时的政治需要而制定法律,适用了刑罚

无法确切了解数目,但规模较大

罪名与刑罚

罪名

不孝

不友

不用王命

失天时

刑罚

五刑

墨刑

面部或头部刺字,并染上墨

劓刑

砍鼻子

剕刑

也叫刖刑,砍去人的手足

宫刑

去势或幽闭

大辟

死刑的总称

监狱

圜土

正式的监狱

商代法制概况

汤刑

左传中“商有乱政,而作汤刑”

商代法律的总称、泛称

不是一部成文法典,不成文习惯法占比较大的比重

命、诰、誓作为重要的法律渊源

罪名与刑罚

罪名

舍弃稼事

不从誓言

颠越不恭

不有攻于民

刑罚

五刑,大辟更复杂

西周法律制度

西周时期法律思想的发展

以德配天说

“天讨”、“天罚”发展起来的以德配天、明德慎罚基本政治理论

权力来自于上天,由上天做出选择

但同时提出天命靡常、皇天无亲、唯德是辅

天命并不是固定不变的

选择君主无特别的亲属或者偏爱

上天会选择有德者,天命治理人间,并保佑他

一旦君主失去德性,就会失去上天保佑庇护,天命消失,有德者领导新国家新政权取而代之

君主应该“敬德”“明德”“以德配天”,才能保有天命,得到上天保佑和庇护,使得国祚绵长

德的要求

敬天

敬宗

保民

要求统治者

恭行天命

遵从上天和祖宗的教诲

约束自己的欲望和行为

爱护天下百姓

做有德有道之君

政治理论的大进步

由“天讨”“天罚”,单纯地敬天,发展到“以德配天”

强调天命

也强调统治者需要道德上有要求

“明德慎罚”的法律主张

基于“以德配天”的理论下,提出“明德慎罚”的法律主张

作为国际处理立法、司法事务的指导理论

“明德”,就是崇尚德治,提倡德教

统治者治理国家首先要用“德教”的办法,通过道德教化,用道德的力量去教育、感化,使天下臣服

“慎罚”,就是主张在适用法律、实施刑罚时应该,审慎、宽缓,而不应“乱罚无罪,杀无辜”

明德慎罚具体要求为“实施德政,用刑宽缓”,即将教化与刑罚相结合

以德配天、明德慎罚的主张,代表了西周初期统治阶级的基本政治观点

这种法律思想影响深远,影响后世,西汉中期的的儒家学派将其发展成为“德主刑辅”“礼刑并用”

西周时期的法律形式

命、诰、誓 其中礼为表现形式的各种习惯法以及制定法

周公制礼

周公西周政治家,姬旦,文王子,武王弟

武王死后,悉心辅佐年幼的成王和康王,实现成康之治

根据礼记,周公摄政期间,将夏商两代礼制加以折中损益,加上周族原有礼制,制定了一套通行全国的系统的礼制

进过制礼,周礼成为内涵广泛的言行规范,调整西周社会各方面关系

形成了庞大的“礼治”体系

西周时期,礼是法律规范中的重要组成部分

吕刑

周穆王时,为了革新政治,推行了一系列改革

法律方面,令吕侯作“吕刑”

音律后又称甫侯,所作之刑又作“甫刑”

《尚书》一书中,记有吕刑一篇,记载了当时大致的情况,此次记录仅属于法律改革的历史记录

礼及礼刑关系

礼的概念

中国古代社会长期存在的,旨在维护宗法血缘关系和宗法等级制度的一系列精神原则和言行规范的总称

宏观上礼的精神贯穿于中国古文化之中

礼的渊源与发展

最早源于氏族时代的祭祀风俗

国家形成后,一部分反映等级差别、专职要求的精神原则逐渐从具体仪式中被抽象、概括出来

形成了一系列指导阶级社会生活的原则和规范,即礼的抽象原则

原来的带有象征意义的各种礼仪,而则仍保留在制度层面发挥作用

周礼的性质和作用

礼的调节范围

1. 行政

2. 司法

3. 军事

4. 宗教

5. 教育

6. 伦理道德

7. 家庭生活

内容

抽象的精神原则

礼的基本内容

忠

孝

节

义

仁

恕

礼的核心

亲亲

尊尊

具体的礼仪形式

五礼

吉礼

祭祀之礼

嘉礼

冠婚之礼

宾礼

迎宾之礼

军礼

行军作战之礼

凶礼

丧葬之礼

六礼

冠

成年之礼

婚

丧

祭

乡饮酒

序长幼、睦邻里之礼

相见

九礼

朝

朝觐之礼

聘

诸侯之间聘享之礼

周礼实际对全社会起着一种类似法律的调节作用,符合现代社会对法的构成要素

1. 规范性

所有社会成员所做出的明确的言行规则

2. 国家意志性

作为一种有国家制定并认可的言行规范,周礼国家意志性很强

周公作为国家代表人物,其制礼作乐的行为属于国家行为,在全社会得到宣传和推行,也被之后的西周各时期所遵守

3. 国家强制性

文献表明,违法礼的规定,会受到王朝的处罚

周礼以特殊的凡是,对西周社会的社会各方面起着积极广泛的调节作用

从其

表现形式

实际发挥作用

周礼本身内容性质

西周不成文法体系重要组成部分

礼与刑的关系

礼刑并举

先秦时期刑的概念

专指砍头刑罚

所有刑罚统称

与刑罚关系密切的法律规范

先秦时期刑罚是最主要手段

所有法律几乎都与刑罚有关

礼与刑都是维护社会秩序、调整社会关系的重要社会规划

相辅相成,互为表里

礼是积极地主动地规范,强调禁恶于未然

正面要求,正面的指引

功能重在教化

刑强调消极的处罚,强调惩恶于已然

礼所禁止就是刑所不容

礼之所去,刑之所取

出礼则入刑

功能重在制裁

刑法制度

主要罪名

1. 不孝不友

2. 犯王命

3. 放弑其君

4. 杀越人于货

5. 群饮

6. 失农时

主要刑罚

1. 五刑

2. 圜土之制

制度适用对象为那些违反法律或有罪过,但尚不至于适用五刑处罚的罪行轻微的犯人

圜土是西周时期的监狱

“施职事焉”和“任之以事而收教之”,指在狱中使其劳作,进行改造

“弗使冠饰”,不让成年人佩戴正常的冠带,以示耻辱

是中国有期徒刑的开端

不属于残人肢体的身体刑

不属于罚人钱财的财产刑

限人自由并使之劳役

劳役有期限

也反映了教育刑思想

3. 嘉石之制

将那些轻微犯罪人,束缚其手脚,坐于“嘉石”一定时日,使其思过、悔改

再交给司空,在司空监督下进行一段时间的劳役,期满后释放。

中国劳役刑制度的开端

4. 赎刑

用一定的财货来折抵刑罚的方法

夏代已有,以贵金属抵赎刑罚,至西周发展完备

西周时,一般适用于疑案(罪疑惟赎),或少数上层贵族

铜折抵,墨刑600;劓1200;剕刑3000;宫刑3600;大辟6000

实际上保障少数贵族、官僚特权的制度

5. 流刑

主要适用于少数上层贵族

主要刑法原则与刑事政策

主要刑法原则

老幼犯罪减免刑罚

区分故意与过失

罪疑从轻、罪疑从赦

宽严适中

刑事政策

刑罚世轻世重

西周初年,周公为代表的统治阶级总结前代政治经验和用刑经验,提出这一理论,作为刑事政策指导法律实践

《尚书 吕刑》中说“轻重诸罚有权,刑罚世轻世重”

“权”是权衡和度量

内容为:要根据时势变化,根据国家的具体政治情况、社会环境等因素来决定用刑的宽与严、轻与重。

具体的宽严轻重标准

刑新国,用轻典;刑平国,用中典;刑乱国,用重典

典---刑法、刑罚

轻---主张在刚刚夺取政权、建立新国家时或在新征服的领域,用刑影偏于宽缓,以稳定人心

中---在国家安定、政局平稳时,或在政治稳定的邦国,用刑应该平和适中,不轻不重

重---国家出现动荡不安时,或在出现骚乱的地域,就要重典治乱世,用严刑峻法来镇压暴乱,恢复安定的社会秩序

表明西周统治者深谙统治之术

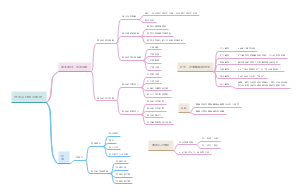

民事法律制度

民事制度

所有权

溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣

土地和臣民在理论上都属周王所有

政治上实行分封制,逐级分封、层层占有的政治体制

私有制的存在,除土地臣民等国家管理的特殊资源外

一些基本的生产生活资料,动产不动产,包括是被看成财产的奴隶,封建领主及平明都对其拥有所有权,可自由进行交换和买卖

债和契约

质剂

买卖契约

这种契约写在简牍上,一分为二,双方各持一份

质

买卖奴隶、牛马所使用的较长的契券

剂

买卖兵器、正规职务所使用的较短的契券

由官府制作,质人进行管理

傅别

借贷契约

为了保证债的履行,要求当事人签订契约傅别

傅

把债的标的和双方的权利义务等写在契券上

别

在简札上写字,然后一分为二,借贷双方一人一半,札上为半字,以此凭证

婚姻制度

一夫一妻制

只能有一名正妻,数位妾

正妻所生为嫡系;其他媵妾所出为庶出

同姓不婚

禁止同一姓氏的家族成员通婚

男女同姓,其生不藩

附远厚别

父母之命媒妁之言

宗法制度下,婚姻终极目的,繁衍后代、承嗣家姓+合二姓之好

婚姻成立前提是,父母之命

反之,则属于淫奔

婚姻六礼

纳采

男方携财物提亲

问名

男方请媒氏问明女子生辰、身份,并卜于祖庙以问吉凶

纳吉

卜得吉兆后,男方携礼物确定缔结婚姻

纳征

男方送彩礼,正式缔结婚姻

请期

确定婚期

亲迎

迎娶

婚姻解除条件

七去三不去

七去

不顺父母

逆德

无子

绝嗣不孝

淫

乱族

妒

乱家

有恶疾

不可共粢盛

口多言

间亲

盗窃

反义

三不去

有所娶无所归

先贫贱后富贵

夫妻一体

与更三年丧

一同守孝三年

司法诉讼制度

司法机关

中央

大司寇

负责法律司法

大司寇属官小司寇

中央六卿

张建邦之三典,以佐王刑邦国,诰四方

以五刑纠万民

以两造禁民讼,以两剂禁民狱

以圜土聚教罢民,以嘉石平罢民,以肺石达穷民

小司寇

负责以五刑听万民之狱讼

特别是王畿范围内的案件

士师、司刑、司圜、掌囚、掌戮

地方

封建领主

乡士、遂士

诉讼制度

民刑区分

讼

民事案件

审理叫听讼

狱

刑事案件

审理叫断狱

告诉与审理

父子不讼

下级诉上级受严格禁止

五听制度

审理制度,运用心理学

辞听

语言表达

色听

面色

气听

陈述时的气息

耳听

观察当事人听觉

目听

目光

读鞫、乞鞫

将判决内容做成判决书

别名成劾

第一份判决书《匜》

读鞫

审判判决后,应当众宣读

乞鞫

判决宣读后,认为不公或有冤屈,要求重审

春秋战国时期

春秋时期的法制变革

公布成文法的重要活动

原有不成文法不公开、不成文与新兴贵族阶层利益冲突

铸刑书

郑国执政子产

BC536

将条文铸在鼎上,向社会公布

中国历史第一次

竹刑

郑国大夫邓析

BC530

编制刑书,刻在竹简上

铸刑鼎

BC513

晋国赵秧把范宣子所著刑书刻在鼎上

公布成文法意义

划时代的变革,成文法公布标志着代表旧贵族通知的不成文法已经瓦解

新的封建社会关系为内容的成文法开始

公布成文法意义

1. 对传统法律观念、传统法律制度以及传统法律社会秩序的一种否定

2. 客观上为封建政治经济制度的进一步发展提供了条件

3. 标志着法律观念和法律技术的进步

4. 春秋时期的公布不公成文法,为战国及其以后的的成文法发展完善了经验

战国时期的主要变法活动及其成果

法经

李悝

战国初年魏国人,法家

制定背景

在魏文侯支持下推行一系列变革

主要内容

原文已失传

晋书刑法志 保留了法经的篇目及简略情况

法经篇目

盗

贼

惩治国家安全、危害他人及侵害财产等犯罪的,实体法内容

网

捕

关于追捕、囚禁以及审讯罪人的法律规定,程序法内容

杂

贼盗以外的其他犯罪篇目,六禁

淫禁

狡禁

城禁

嬉禁

徒禁

金禁

具

从重从轻、减轻刑罚等定罪量刑通用原则,相当于刑法总则

历史地位

中国历史上第一部比较系统、比较完整的成文法法典

战国时期的政治变革的重要成果

法经的体例和内容为后世法典的进一步完善奠定了重要的基础

魏晋以后进一步发展,陈伟名例为统帅,各篇为分则的发癫体例

商鞅变法

背景

BC 359,商鞅,公孙鞅,魏国人,法家

BC 361,携法经入秦

秦孝公重用

主要内容

主张法律手段建立强大政权,把法家思想与秦国富国强兵结合,法律法令为基本手段

1. 改法为律,扩充法律内容

2. 运用法律手段推行富国强兵

3. 法律手段剥夺旧贵族特权

4. 全面贯彻以法治国、明法重刑的法家思想

a. 强调以法治国,重视法律制定与宣传,要求全民学法明法

b. 实行轻罪重刑,以严厉的刑罚来扫除改革阻碍

c. 不赦不宥,反对赦宥,主张犯有罪均应受罚

d. 鼓励告奸,实行连坐

历史意义

深刻的社会革命

沉重打击了旧势力,为秦国发展提供了有力的法律保障,秦国法治迅速发展

商鞅死后,成果没有消失,北秦国继续发扬继承

秦国迅速强盛,吞并六国,一统中国,第一个中央集权封建王朝