导图社区 第4章隋唐宋辽金夏法律制度

- 120

- 4

- 2

- 举报

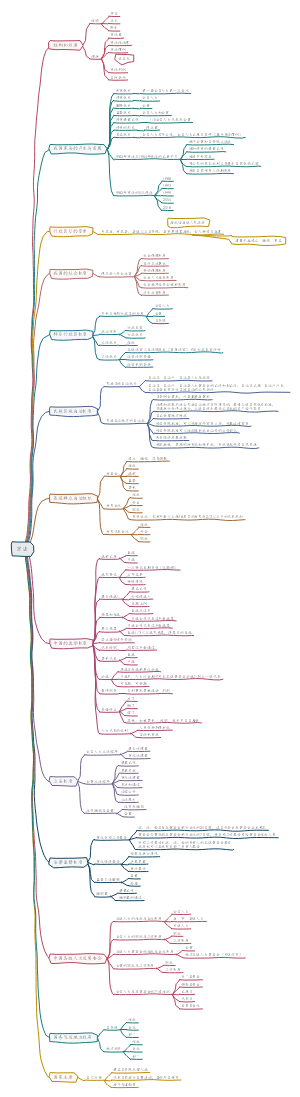

第4章隋唐宋辽金夏法律制度

立法指导思想:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”;他们认识到“为君之道,必先存百姓”的道理,确定了“安人宁国”的总方针。

编辑于2022-05-23 14:53:17- 法律制度

- 相似推荐

- 大纲

第四章隋唐宋法律制度

第一节隋朝法律制度

一、立法概况

【立法原则】

【法律形式】

【主要立法】

【隋】

《开皇律》 @五八四十篇,赎官12网

【隋文帝杨坚《开皇律》12】【分析】 隋朝文帝时制定的《开皇律》具有重要的历史价值。《开皇律》的主要成就表现在:

确定12篇500条的法典篇目体例;

确立新五刑制度;

“十恶”重罪正式列入法典;

通过“议、减、赎、当”制度,使贵族官僚的特权扩大化。

《开皇律》是法制史上具有代表性的一部成文法典,在篇章体例和基本内容诸方面总结和发展了以往各朝代的立法经验,为唐律提供了直接的蓝本。

二、《开皇律》的主要成就

体例

【分析】《开皇律》以《北齐律》为基础,调整了篇目内容,确定了名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱,共12篇500条。

《开皇律》标志着古代法典体例由繁到简过程的完成,显示了立法技术的进步与成熟。

内容

【分析】《开皇律》删除了前代酷刑,刑罚定型为死、流、徒、杖、笞五刑。其中笞刑从笞十至笞五十,杖刑从杖六十至杖一百,各分五等;徒刑从一年至三年五等,各以半年相差;流刑从一千里至两千里三等,各以五百里相差;死刑为绞、斩两等。新五刑体系自此正式确立,并一直沿用至清末。

10-20-30-40-50

60-70-80-90-100

1y-1.5y-2y-2.5y-3y

1k-1.5k-2k

绞斩

《开皇律》在北齐“重罪十条”的基础上正式确立了“十恶”罪名。“十恶”是指谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱十种最严重的犯罪行为。

《开皇律》完善了“八议”和“官当”制度。

“八议”是对亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾八种人犯罪,须按特别程序认定,并依法减免处罚的制度。

“官当”是指官员犯罪至徒刑、流刑者,可以官品高低折抵刑罚,并因所犯私罪、公罪有所区别的制度。

“八议”和“官当”制度的完善,使古代特权法走向系统化和固定化。

历史影响

【分析】

《开皇律》代表了隋朝立法的最高成就;

其继承了秦汉以来的历代立法经验,删繁就简,补充完善,为唐代立法奠定了基础;

《开皇律》的篇目、体例、概念术语及具体制度变革内容多为唐代立法继承,成为后世立法的模板。

《大业律》 @18大爷除十恶

【隋炀帝杨广《大业律》18】【分析】 隋炀帝修订《大业律》, 改革隋文帝时的苛法酷刑。与《开皇律》相比,《大业律》

体例由12篇增至18篇,

内容上删除“十恶”条款,减轻某些犯罪的处刑。

但该律不过是“欲袭制礼作乐之名,本无补敝救偏之意”,并未认真实施,反而“轻刑其名,酷刑其实”。

二、刑事立法

【见“二、《开皇律》的主要成就”】

【罪名】

【隋】

十恶

皇权及国家统治秩序:谋反、谋大逆、谋叛、不道、大不敬、

家庭伦常关系:不孝、不睦、不义、内乱、恶逆

【刑种】

【隋】

死、流、徒、杖、笞

1)笞刑从笞十至笞五十;

2)杖刑从杖六十至杖一百,各分五等;

3)徒刑从一年至三年五等,各以半年相差;

4)流刑从一千里至二千里三等,各以五百里相差;

5)死刑为绞、斩两等。

【定罪量刑原则】

【隋】

议

减

赎

当

三、民事立法

【身份】

【物权】

【债权】

【婚姻家庭】

【继承】

四、行政立法

【中央官制】

【隋唐】

三省六部制

【地方政权】

【监察制度】

【官吏管理】

五、经济立法

【市场管理】

【土地赋税】

【对外贸易】

六、司法制度

【司法机构】

【诉讼审判制度】

第二节唐朝法律制度

一、立法概况

【立法原则】

【唐】@唐的

立法指导思想:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”

【分析】唐初统治者“动静必思隋氏,以为殷鉴”。

他们认识到“为君之道,必先存百姓”的道理,确定了“安人宁国”的总方针。

同时统治者十分重视法律和制度的创制,并对立法指导思想进行了深刻反思。

《唐律疏议•名例》明确提出:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”集中体现了初唐法制指导思想的基本精神,

既强调治理国家必须兼有德礼和刑罚,如同一天之中有早、晚,一年之中有四季,缺一不可;

又强调德礼和刑罚在实施政教中的关系是“德本”“刑用”。

“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”表现为贞观君臣明法慎刑、以宽仁治天下的民本主义思想,形成了融礼、法为一体,相互为用的治国指导方针,对后代历朝产生了重大影响。

立法宽简、稳定、划一

【分析】

唐高祖提出“立法务求宽简,取便于时”,

唐太宗也明确指出,“国家法令,唯须简约,不可一罪作数种条”,以防“官人不能尽记,更生奸诈”。

所谓“宽”,是指立法在内容上要做到轻刑省罚;

所谓“简”,是指立法在形式上要做到条文简明。

唐初立法贯彻了这一指导思想,贞观修律时,删除旧律中死罪92条,改重为轻的条款“不可胜纪”,使《贞观律》比《开皇律》大为宽简。

同时,唐太宗强调保持法律的稳定划一,要求立法者“宜令审细,毋使互文”,否则必然导致“若欲出罪,即引轻条;若欲入罪,即引重条”之弊。

还强调“法令不可数变,数变则烦,官长不能尽记,又前后差违,吏得以为奸”。要求修改法律须严格依照法定程序进行,《唐律疏议•职制》规定:“诸称律令式,不便于事者,皆须申尚书省议定奏闻;若不申议,辄奏改行者,徒二年。”

【法律形式】

【唐】@唐律令 格式

主要法律形式:律、令、格、式及其相互关系

【分析】唐朝法律形式主要为律、令、格、式四种:

律是关于定罪量刑的基本法典;

令是有关国家政权组织体制、尊卑贵贱等级制度与行政管理活动方面的法规,涉及的范围较为广泛;

格用以“禁违止邪”,是皇帝针对“百官有司之所常行之事”临时颁发的各种敕令,经过汇编后上升为普遍适用的法律,称为“永格”;

式是中央政府内部各机构关于行政管理、行政程序及具体办事规则的规定,包括国家机关的公文程式和活动细则,具有行政法规性质。

律、令、格、式彼此既相互联系,又发挥着不同的作用,对复杂的社会关系起到了综合调整的重要作用。其中,

令、格、式是从积极方面规定国家机关和官民人等应当遵行的制度、准则和规范,

律则从消极方面规定违反令、格、式以及其他一切犯罪的刑罚制裁,即“一断于律”。几种法律形式并用,使法律的运用既有相对稳定性,又有一定灵活性,形成一个周密的法律体系。

【主要立法】

【唐】

法律典籍:《武德律》《贞观律》《永徽律疏》《开元律》《唐六典》《大中刑律统类》

【唐高祖李渊《武德律》12】 @五一增订12篇

【分析】《武德律》为高祖武德年间制定颁布,是唐朝立法的开端。它以《开皇律》为基础,

增加53条新格制成,其篇目“一准隋开皇之律”,分为12篇,除对流刑和居作的刑制作了一些修改外,没有太多变化。武德年间还制有《武德令》和《武德式》。

【唐太宗李世民《贞观律》12】 @五一增订12篇

唐太宗命长孙无忌、房玄龄等人全面修订律令,经过11年的时间,完成并正式颁布《贞观律》。《贞观律》以《开皇律》为基础,篇目一仍其旧,共12篇,500条。

在内容上,《贞观律》增设加役流为死刑减等后的刑罚,并缩小了因缘坐而处以死刑的范围,大幅度减少了适用死刑的条文,“比古死刑,殆除其半”“削烦去蠹du,变重为轻者,不可胜纪”,构筑了唐律的基本框架,标志着唐代基本法典即告定型。贞观年间还编订了《贞观令》《贞观格》《贞观式》,奠定了唐朝法制的基本格局。

【唐高宗李治《永徽律疏》12】

唐高宗永徽元年(650年),又命长孙无忌等以《武德律》和《贞观律》为蓝本,再度修订法律,并于次年制定颁布《永徽律》,共12篇,502条。《永徽律》实际上是《贞观律》的翻版,仅对一些字词做了改动。

永徽三年长孙无忌等人又奉命制定律疏,对律文进行逐条逐句的疏证解释,赋予与律文同等的法律效力,并将疏议附于律条之后合编,称为《永徽律疏》。疏议不但对主要的法律原则和制度从历史上寻根溯源,叙其沿革,而且引证儒家经典作为律文的理论根据。《永徽律疏》在元代以后被称为《唐律疏议》,它是现存最早最完整的古代法典,也是中国古代最具社会影响力的法典,集中体现了唐朝法律空前发达的盛况。

唐律继承了古代立法的传统,将各种基本法规熔为一炉,采取刑事立法的形式,除《名例》篇外,全部律条连同注、疏议和问答,都围绕着“罪”和“刑”分别加以规定、解释、阐发和答疑。

唐律的结构,包容了近代刑法之总则和分则两大部分。

首篇《名例》,根据《唐律疏议》:“名者五刑之罪名,例者五刑之体例”,分别指适用刑罚的各种罪名和定罪量刑的通例,大致相当于近代刑法的总则,而

第2篇至第12篇则相当于近代刑法的分则,分别为:《卫禁》《职制》《户婚》《厩库》《擅兴》《贼盗》《斗讼》《诈伪》《杂律》《捕亡》《断狱》。各篇规定的内容为:

《卫禁》主要规定对皇帝、宫殿、太庙、陵墓等的警卫,及关津要塞和边防的保卫;

《职制》主要涉及职官及其职责、程序、公文递送等方面的职务犯罪和一些非职务犯罪;

《户婚》主要规定户口、家庭、婚姻、赋役、土地管理等方面的犯罪内容;

《厩库》主要规定马牛的供养使用以及兵甲、财帛、仓库的保护;

《擅兴》主要是关于军队的征调指挥、行军出征、军需供给和工程兴造方面的法律;

《贼盗》主要规定谋反、谋大逆、恶逆等十恶方面的犯罪和杀人、强盗、窃盗等重大刑事犯罪及相应的刑事责任;

《斗讼》主要规定斗殴犯罪和告讼犯罪;

《诈伪》是关于惩治诈欺和伪造的法律;

《杂律》的内容涉及面较宽,为不便于列入其他篇目的犯罪规定,在唐律中主要起到拾遗补缺的作用,主要规定市场管理、债权债务、犯奸失火以及其他一些轻微危害社会秩序和经济关系的犯罪和处罚;

《捕亡》是关于追捕逃犯、逃丁、逃兵和逃奴婢的法律;

《断狱》是关于审讯、判决、执行和监狱管理方面的法律。

【唐玄宗李隆基《开元律》】

唐玄宗开元年间,由李林甫等人主持修订《永徽律疏》,删除不合时宜的条款与称谓,颁行刊定天下,称为《开元律》。在内容上,其对前代律典所作的兴革,现尚难论定。

【唐玄宗李隆基《唐六典》】

《唐六典》是玄宗开元年间(713-741年)修订的系统规定唐朝官制的政书。《唐六典》以《周礼》为指导和模式,釆取了“官领其属,事归于职”的修订方法,分为治职、教职、礼职、政职、刑职和事职六部分,共30卷。内容涉及三师、三公、三省、六部、各寺、监直至州县等40余个国家机关的设置、人员编制以及官员的选拔、任用、考核、奖惩、俸禄、休致、执掌等方面。 @政治、礼教、刑事

有关的历史沿革,分别作注附于正文之下。

《唐六典》是记载唐朝官制的重要文献,对于后世王朝的行政立法产生了重大影响。

【唐宣宗《大中刑律统类》】

唐宣宗大中年间将《唐律》按性质分为121门,并将“条件相类”的令、格、式及敕附于律条之后,即“以刑律分类为门,附以格敕”,共1250条,称为《大中刑律统类》,从而改变了自秦汉以来编修刑律的传统体例,形成“刑统”这种新的法典编纂形式,对宋王朝制律产生了重要影响。

唐律的特点与历史地位

【唐律疏议】【分析】唐律的特点主要包括: @理科用语

第一,“一准乎礼”。唐律内容“一准乎礼”,真正实现了礼与法的统一。正如唐太宗所说:“失礼之禁,著在刑书。”唐律无论是其律条,还是对律条的注疏,都集中体现了儒家的礼治精神,全面贯彻礼的核心内容三纲五常。

第二,科条简要、繁简适中。秦汉法律向以繁杂著称,西晋、北齐修律得以精简。唐朝在前律的基础上再行精简,定律12篇,共502条。凝练概括,又严密周详。

第三,用刑持平。唐律规定的刑罚比以往各代大为轻省,死刑、流刑大为减少。除涉及礼教的犯罪外,比后世明清律的处刑为轻。

第四,立法技术空前完善。唐律的篇章结构井然有序,法律形式相得益彰,概念精练明确,用语确切简要,逻辑严谨缜密,疏议得当精深,显示立法技术的高度成熟与发达。

唐律的历史地位表现为:

其一,唐律是目前为止保存下来最早、最完整的中国古代法典。它产生于经济、政治和文化鼎盛发展的唐朝,承袭秦汉的立法成果,吸取汉晋律学的成就,表现出高度的成熟性。因而成为传统法典的楷模,在法制史上具有继往开来、承前启后的重要地位,对宋、元、明、清法律产生了深刻影响。

其二,唐律作为中华法系的典型代表,其影响力远远超越国界,对亚洲特别是东亚各国产生了重大影响。如

朝鲜高丽王朝十世纪初颁行的《高丽律》,其篇章和内容皆取法于唐律,《高丽史•刑法志》载:“高丽一代之制,大抵皆仿乎唐。至于刑法,亦釆唐律,参酌时宜而用之。”

日本八世纪初制定的《大宝律》和《养老律》也以唐律为蓝本,正如日本学者所言:“我国《大宝律》大体上是釆用《唐律》,只不过再考虑我国国情稍加斟酌而已。”

越南李朝太尊时期的《刑书》(1042年)和陈朝颁布的《国朝刑律》(1230年),其原则、内容也大都参用唐律。可见,唐律在世界法制史上亦占有重要地位。

【五代十国】

《大周刑统》

二、刑事立法

【罪名】

【唐】

主要罪名

【分析】唐律关于犯罪的规定细密而有条理,最为重要的有十恶、六杀、六赃和保辜制度。

【十恶】

“十恶”是包括直接危害皇权统治秩序以及严重破坏家庭伦常关系的重大犯罪行为。在《北齐律》“重罪十条”基础上,《开皇律》正式确立十恶制度,唐律沿袭之。犯十恶者,“为常赦所不原”。

十恶具体指:

一曰谋反,即图谋反对皇帝,推翻君主政权。

二曰谋大逆,即图谋毁坏宗庙、陵寝及宫阙。

三曰谋叛,即图谋背叛朝廷,投奔外国。

四曰恶逆,即殴打或谋杀祖父母、父母、伯叔父母等尊长。

五曰不道,即杀一家非死罪三人和肢解人;造畜蛊毒、庆魅。

六曰大不敬,即盗大祀神御之物,盗窃、伪造御宝,指斥乘舆,情理切害,以及对捍制使,无人臣之礼等方面的犯罪。

七曰不孝,即告发或咒骂祖父母、父母,祖父母、父母在世而别籍异财者等。

八曰不睦,即谋杀或卖缌麻以上亲,殴打或告发丈夫及大功以上尊长等。

九曰不义,即闻夫丧匿不举哀、作乐、释服从吉、改嫁,以及杀本属府主、刺史、县令、现授业师等方面的犯罪。侵害对象为非血缘的有等级从属关系者。

十曰内乱,即奸小功以上亲或父、祖妾,以及亲属内的通奸。

对犯十恶者处刑的特点是:

(1)大多处以死刑或其他重刑,谋反、谋大逆、谋叛罪一般要实施连坐。

(2)对谋反、谋大逆、谋叛罪处刑没有首从之分,一律重惩。

(3)贯彻纲常伦理原则,以违礼为刑事责任的依据,并依尊卑而同罪异罚。

(4)对于即使享有议、请、减、赎、当特权者,若犯十恶,也取消一切优免。

【六杀】

对于杀人罪,唐代在《斗讼律》中区分了“六杀”,即所谓的“谋杀”“故杀”“斗杀”“误杀”“过失杀”“戏杀”。

“谋杀”指预谋杀人;

“故杀”指事先虽无预谋,但情急杀人时已有杀人的意念;

“斗杀”指在斗殴中出于激愤失手将人杀死;

“误杀”指由于种种原因杀错了对象;

“过失杀”指“耳目所不及,思虑所不至”而杀人;

“戏杀”指“以力共戏”而导致杀人。

基于上述区别,唐律规定了不同的处罚原则:

谋杀一般减故杀罪数等处罚,但奴婢谋杀主,子孙谋杀尊亲属则处以死刑。

故杀一般处以斩刑。

误杀、斗杀减故杀罪一等处罚。

戏杀则减斗杀二等处罚。

过失杀一般“以赎论”。

“六杀”的设定,反映了唐代刑法的完备与立法技术的提高。

【六赃】

《杂律》篇首次就“坐赃致罪”设“六赃”专条,称一切不法所得为“赃”,把受财枉法、受财不枉法、受所监临财物、强盗、窃盗和坐赃六种犯罪称为“六赃”。除前五种外的所有赃罪均可归入“坐赃”。六赃涵盖了侵犯官私财产的所有犯罪行为。其中

强盗与窃盗的罪犯为一般主体,而

受财枉法、受财不枉法、受所监临财物和坐赃的罪犯是各级官吏。

强盗罪是指“以威若力而取其财”,即以暴力或暴力威胁而取他人财物,不论“先强后盗”,还是“先盗后强”“俱为强盗”。

盗窃罪是指“潜形隐面而取”,即秘密占有不属于自己的官私财物。

受财枉法罪指“受有事人财而为曲法处断”,即收受当事人贿赂而利用职权曲法枉断,为其牟取不正当利益,或为其开脱罪责。

受财不枉法罪是指“虽受有事人财,判断不为曲法”的行为。

受所监临财物罪是指“监临之官不因公事而受监临内财物”的行为,一般是主管官员私下接受所监管的吏民的财物。

坐赃罪是指监临主司以外的其他官员“因事受财”构成的犯罪。

六赃的处罚原则是:

(1)以赃值定量刑标准;

(2)受刑之外,犯罪人还必须退还赃款赃物;

(3)官吏犯赃,还要“官除名,吏罢役”。

【保辜制度】

为准确区分伤害罪和伤害致死的杀人罪,明确因斗殴而导致的法律责任,唐律规定了保辜制度。

所谓保辜,即在伤害行为发生后,确定一定的期限,限满之日根据被害人的死伤情况决定加害人所应承担的刑事责任。在法定的期限内加害人可积极救助被害人,在挽救被害人生命的同时减轻自己的罪责。保辜的期限根据伤害的方式和程度而定,

辜限内被害人死亡的,以杀人罪论处;

在限外死亡或虽在限内而以他因死者,以伤害罪论。

保辜制度力求准确认定加害人的法律责任,使之罪刑相应;

同时要求行为人在法定的期限内积极对被害人施救,以减轻自身的法律责任,这对减轻犯罪后果,缓和社会矛盾起到了良好作用。

【刑种】

【唐】

五刑制度 @无耻脏徒,上下推算;三流加役,斩绞死

【死、流、徒、杖、笞】【分析】隋律确立五刑制度后,唐律沿袭之,只是在流刑上有所改变。具体内容为:

第一,死刑。分为绞与斩两等,较前代轻缓了很多。 绞斩

第二,流刑。唐律规定在隋制基础上里程各提高一千里,形成流两千里、两千五百里和三千里三等,皆劳役一年。另外增设加役流,即流三千里,劳役三年,作为某些死刑的宽宥处理。 2k-2.5k-3k

第三,徒刑。分为五等:徒一年、一年半、二年、二年半和三年。 1y-1.5y-2y-2.5y-3y

第四,杖刑。分为五等:杖六十、七十、八十、九十和一百。 60-70-80-90-100

第五,笞刑。分为五等:笞十、二十、三十、四十和五十。 10-20-30-40-50

五刑共二十等,律文称加、减若干等,指从某一刑等起上下推算。但《名例》规定:“二死、三流各同为一减。”即

斩、绞两等死刑和三等流刑在递减量刑时都作为一等计算。【eg斩-->流3k;加役流/流3k-->徒3y】

此外还规定,除非律条有特别规定,一般递加不加至死刑,加入绞者,不加至斩。

【定罪量刑原则】

【唐】

定罪量刑的主要原则

【分析】

其一,区分公罪与私罪。规定官吏

【公罪】“缘公事致罪,而无私曲者”为“公罪”;

【私罪】“不缘公事,私自犯者”,或“虽缘公事,意涉阿曲”为“私罪”。

“公罪”处刑从轻,“私罪”处刑从重。

其二,共同犯罪,以造意为首,处刑为重。

唐律把二人以上的共同犯罪,称为“共犯罪”。

其中心环节是对共犯区分首犯与从犯:“以造意为首,随从者减一等。”

造意是指“倡首先言”的行为,造意者为首犯,随从者是从犯,其罪减首犯一等。在家庭成员的共同犯罪中,以家长为首犯;在职官参与的共同犯罪中,以长官为首犯。可见唐代共犯原则体现了家族主义对刑法的影响,浸透了礼教及宗法观念。

其三,合并论罪从重。

凡一人犯两种或两种以上罪者,从重者论,但不累加处刑,“二罪以上俱发,以重者论”。

由此而言,唐釆用重罪吸收轻罪,刑不累加的原则,也就是两罪轻重不等,只科重罪,不计轻罪;二罪相等,从一罪处刑。

如一罪先发而且判决,后又发现犯有其他罪,若二罪相等,维持原判,若后罪重于前罪,则通计前罪以充后数。

其四,自首减免刑罚。唐律完善了自首的规定。

第一,严格区分自首与自新的界限。以犯罪未被举发而能到官府交代罪行的,叫作自首,《名例》规定:“诸犯罪未发而自首者,原其罪。”即自首者不追究其刑事责任。犯罪被揭发,或被官府查知逃亡后再投案者,称作自新。自新是被迫的,与自首性质不同。唐律对自新采取减轻刑事处罚的原则。

第二,不是所有犯罪都可享受自首的待遇。凡“于人损伤,于物不可备偿”“越渡关及奸,并私习天文者,并不在自首之列”。即对侵害人身、毁坏贵重物品、偷渡关卡、私习天文等犯罪,即便投案也不能按自首处理。因为这些犯罪的后果已不能挽回。

第三,自首者虽然可以免罪,但“正赃犹征如法”,即赃物须按规定如数偿还,以防止自首者非法获财。

第四,对自首不彻底行为作了严格规定。对犯罪分子交代犯罪性质不彻底的,叫“自首不实”;对犯罪情节不作彻底交代的,叫“自首不尽”。

《名例》规定,凡“自首不实及自首不尽者”,各依“不实不尽之罪罪之。至死者,听减一等”。如实交代的部分,不再追究。

此外还规定,轻罪已发,能首重罪者,免其重罪;审问他罪而能自首余罪者,免其余罪。

其五,类推原则。

《名例》规定:“诸断罪而无正条,其应出罪者,则举重以明轻;其应入罪者,则举轻以明重。”指对法无明文规定的犯罪,凡应减轻处罚的,则列举重罚处刑的规定,比照从轻处断;凡应加重处刑的犯罪,则列举轻罚处刑的规定,比照从重处断。

《疏议》举例:夜半闯入人家,主人出于防卫,杀死闯入者,依律不论罪。律文没有致伤的条文,但比照规定,杀死都不论罪,致伤更不能论罪。此为“举重以明轻”。律文又举例说明处理已杀已伤期亲尊长的案件,唐律中并无相应条文,但是可以比照“谋杀期亲尊长斩”的规定对已杀已伤期亲尊长应处以斩刑。此为“举轻以明重”。“举重以明轻”和“举轻以明重”确立了类推的原则和方法,体现了唐律律文简约的风格和立法技术的进步。

其六,老幼废疾减刑。唐律对老幼废疾者,分为三种情形实行减免刑罚:

一是70岁以上、15岁以下以及废疾者,犯流罪以下,收赎。

二是80岁以上、10岁以下以及笃疾者,犯反逆、杀人罪应处死刑的,上请;盗窃及伤人者,收赎;其余犯罪皆不论。

三是90岁以上、7岁以下,虽犯死罪,不加刑。

其七,累犯加重。对于盗窃、强盗犯罪,更犯累科,即犯罪已被告发或已配决者,重又犯罪的要加重处罚。

《贼盗》规定:“诸盗经断后,仍更行盗,前后三犯徒者,流两千里;三犯流者绞。”即前后三次犯应处徒刑的罪,不是按其中最重的一次处刑,而是处以流刑两千里。其他犯罪均以此类推。

其八,贵族官员犯罪减免刑罚。唐律详细规定了贵族官员犯罪的议、请、减、赎、当等特权制度:

议即“八议”,规定:

犯死罪者,先由司法官将其罪行和符合议的条件奏上,再由大臣们集议并提出处理意见,最后由皇帝裁决;

犯流以下罪,依律减一等处刑。但“犯十恶者,不用此律”。

请的规格低于议,指皇太子妃大功以上亲,八议者期亲以上亲属和五品以上官员,

犯死罪者上请皇帝裁决;

犯流罪以下,例减一等。“

犯十恶,反逆缘坐,杀人,监守内奸、盗,略人,受财枉法者,不用此律。”

减的对象是七品以上官员,上请者之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙等。

犯流罪以下,例减一等。

赎的范围为:“诸应议、请、减及九品以上之官,若官品得减者之祖父母、父母、妻、子孙,

犯流罪以下,听赎。”但对被判

处加役流等重刑者不适用。

当指以官品抵罪,特指抵当徒罪。一般公罪比私罪加当徒刑一年。

其九,同居相隐不为罪。凡

同财共居者,以及大功以上亲属、外祖父、外孙、孙媳妇、夫之兄弟及兄弟妻,皆可相互容隐犯罪;

部曲、奴婢须为主人隐罪(但主人不为其隐)。

为同居相隐范围内罪犯通风报信者,亦可不追究其刑事责任;

非同居小功以下亲属相隐,其罪减凡人三等处理。但谋反、谋大逆、谋叛者,不用此律。

其十,良贱相犯依身份论处。

以良犯贱依法可减轻,或不予处刑;以贱犯良则较常人加重处刑。

奴婢的法律地位卑下,“奴婢贱人,律比畜产”。

此外,卑幼对尊长,奴婢对主人,即使预备犯罪也按真罪处理。

其十一,化外人有犯。《名例》规定:“诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。”即

同一国家侨民在中国犯罪,按其本国法律处断,实行属人主义原则;

不同国家侨民相犯或唐朝人与外国人相犯,则按照唐律处刑,实行属地主义原则。

唐朝还对外国人在中国境内的活动作出具体规定,如

外国人非法入境,与中国人从事货物交易活动,比照中国人非法岀境从事货物交易活动治罪。

外国人因出使进入中国境内而从事货物交易活动,计赃准盗论。

其十二,疑罪各依所犯以赎论。《断狱》规定:“诸疑罪,各依所犯,以赎论。即疑狱,法官执见不同者,得为异议,议不得过三。”即案件“事有疑似处断难明”的,审理时应依所疑之罪,令其依法收赎。法官对于疑罪可以各持己见,展开异议,但不得超过三次。

三、民事立法

【身份】

【唐】

良民:士农工商

贱民:“官贱”“私贱”

【物权】

【唐】

所有权

【分析】唐朝推行均田制,法律严格保护根据均田制而取得的土地所有权,严禁占田过限,严格控制口分田的买卖。盗耕种公私田、妄认和盗买盗卖公私田、在官侵夺公私田等侵犯土地所有权的行为,法律予以严惩。对其他动产所有权的保护,法律也规定得相当详细。

此外,关于遗失物(阑遗物)、宿藏物(埋藏物)、漂流物、山林矿山的所有权归属都有明确的规定。

值得一提的是,对于山间野外的自生、无主之物,唐律规定了“加功所有”的原则。《唐律疏议•贼盗》:“诸山野之物,已加功力刈伐积聚,而辄取者,各以盗论。”疏议解释“山野之物”为山野之中无主的草木药石之类。即对于山野无主物,由首先对其实施收集性劳动者所有。

【债权】

【唐】

民事行为能力

【分析】关于民事行为能力,唐朝既没有明确的概念,也没有统一的年龄规定,大体上与法律所确认的丁年,即为国家服徭役和交纳赋税的法定年龄相当。

唐高祖武德七年定令:“凡男女

始生为黄,1

四岁为小,4

十六为中,16

二十有一为丁,21-->21/22

六十为老。”60-->58

后来又改二十二、二十三岁为丁,五十八岁为老。

契约

【分析】唐朝财产关系非常活跃,契约的种类也大为增加,出现了买卖、租赁、雇佣、借贷、寄托、承揽等各种形式的契约。但律文中少有关于契约的规定,“官有政法,人从私契”,契约关系主要依靠民间习惯调整。

第一,买卖契约。唐律规定,土地买卖一般属于禁止性行为,但符合法定条件者,不在禁限。

土地交易,“皆须经所部官司申牒”,否则“财没不追,地还本主”。

凡田宅、奴婢及大牲畜的买卖,须签订契约,并经官府部门“公验”“无私契之文,不准私券之限”。

对于动产买卖,唐律专设“器用绢布行滥短狭而卖者”条,规定了出卖器用在质量和数量上的产品责任。

第二,借贷契约。民间借贷关系已相当复杂,

“借”一般指使用借贷,

“贷”一般指消费借贷。

借贷契约分为有息和无息两种,前者称“出举”,后者称“负债”。为担保债务人履行债务,无论公私借贷都要有质押或其他担保方式。

【保护债权人利益】立法注重保护债权人的利益,《杂律》规定:“诸负债违契不偿,

一匹以上,违二十日,笞二十,

二十日加一等,罪止杖六十。

三十匹加二等,

百匹,又加三等。各令备偿。”

匹 日 罚 1 20 笞20 +20 +1等(笞30),罪止杖60 30 +2等 100 +3等

唐朝法律还规定,允许债权人在债务人不能清偿债务时扣押债务人的财产,称为“牵掣”。但牵掣前须向官府报告并经批准。债务人确无财产可供扣押,则可“役身折酬”,即驱使债务人及其家属以劳役抵偿债务。

【保护债务人利益】《杂令》规定:

“诸公私以财物出举者,任依私契,官不为理。每月取利不得过六分,积日虽多,不得过一倍……又不得回利为本。”

“诸以粟麦出举,还为粟麦者,任依私契,官不为理。仍以一年为断,不得因旧本更令生利,又不得回利为本。”

显然立法也注意保护债务人的合法权益,禁止私人高利贷。唐后期的立法中,进一步降低法定利率,并对违法取利者加重处罚,如唐文宗时敕有规定,私人出举“不得五分以上生利……其利止于一倍……如有违越,一任取钱人经府县陈论,追勘得实,其放钱人请决脊杖二十,枷项令众一月日”。

【婚姻家庭】

【唐】

婚姻家庭与继承1 @先主解聘书

【婚姻】

【成立/缔结责任】【分析】关于婚姻的成立,尊长对卑幼的主婚权得到了法律的确认和强化,其法律责任也相应加大,“诸嫁娶违律,祖父母、父母主婚者,独坐主婚”。即使卑幼在外地,已自行订婚,只要尚未结婚,也须服从尊长安排。如违反尊长意志者,依律“杖一百”。

【成立/缔结条件】婚书、聘财为婚姻成立的要件,

“诸许嫁女,已报婚书及有私约而辄悔者,杖六十”。或者

“虽无许婚之书”,但女家已接受男家的聘财,亦不得悔婚,否则亦处杖六十。

男家自悔者,不坐。

【成立/缔结限制】唐朝对婚姻缔结有诸多限制,如

同姓不婚;

非同姓但有血缘关系的尊卑间不得为婚,违者“以奸论”;

严禁与逃亡女子为婚;

监临官不得娶监临之女为妾;

良贱之间不得为婚等。

【解除】关于婚姻的解除,唐律规定以“七出”“三不去”和“义绝”为婚姻解除的要件。

允许女方以“三不去”为由拒绝离婚,并补充规定:

以无子休妻者,必须是妻年五十以上;

妻若犯恶疾及奸罪者,虽有“三不去”之理由,仍可休之;

妻无“七出”之状而休弃者,丈夫徒一年半;

妻有“三不去”之由而休弃者,丈夫杖一百。

不同于汉朝,“义绝”被规定为强制离婚的条件。

所谓“义绝”是指夫妻情义已绝。据《户婚》:

“(夫)殴妻之祖父母、父母,及杀妻外祖父母、伯叔父母、兄弟、姑、姊妹。”

“妻殴詈li(骂)夫之祖父母、父母,杀伤夫外祖父母、伯叔父母、兄弟、姑、姊妹及与夫之绸麻以上亲若妻母奸,及欲害夫者。”或者

“夫妻祖父母、父母、外祖父母、伯叔父母、兄弟、姑、姊妹自相杀者”,均为“义绝”。

“义绝”者须强制离婚,“违者,徒一年”。因为“夫妻义合,义绝则离”。

除此以外,唐还有“和离”的规定,即承认夫妻双方自愿离婚的效力:“若夫妻不相安谐而和离者,不坐”。

唐律解释“和离”为“夫妻不相安谐,谓彼此情不相得,两愿离者”。

【家庭】

关于家庭制度,唐律注重维护家长的统治地位与权威。

《户婚》规定,“凡是同居之内,必有尊长”,家长成为家庭的代表,子孙须无条件服从其权威,否则就是“不孝”。

财产也由家长统一支配和控制。

《户婚》规定:“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年。”子孙私自动用家庭财物,处以笞十至杖一百的刑罚。

此外,子孙“违犯教令”“供养有缺”以及自主婚姻者,均要受罚。.

【继承】

【唐】

婚姻家庭与继承2

【继承】

【身份/宗祧继承】关于继承制度,分为宗祧继承和财产继承,前者是对祖宗血脉的延续,因而更为重要,釆取嫡长子继承的方式。

据《户婚》:“诸立嫡违法者,徒一年。”若无子孙者,“听养同宗于昭穆合者”,即在同宗子辈中收纳养子。

【财产继承】《户令》和《丧葬令》对于财产继承有详细规定。财产继承实行诸子均分制,兄弟中先亡者,其子继父份,即代位继承。但生前立有遗嘱者,则不按法定顺序继承,釆用遗嘱优先的原则。

一般情况下,女子出嫁后,不享有本家财产的继承权,

但在室女可分得相当于未婚兄弟聘财的一半之财,作为置办妆奁之用。

但在户绝之家,女儿的继承权则很大。

【注意】应该注意的是,中国传统意义上的继承与近代西方法律上的继承有着显著的不同:

其一,所谓的“继承”,其直接的语义是延续宗祧,也就是身份上的或人身的继承,财产的继承只是附带性的。

其二,继承是有一定指向的,只有长辈向晚辈的传递或晚辈对长辈的承受才能称作“继承”,反之则不能称为继承。

四、行政立法

【中央官制】

【隋唐】

三省六部制

【分析】唐朝中央政府的体制沿用隋朝的三省六部制。

三省是指中央政府的中枢机构中书省、门下省与尚书省。

中书省传承皇帝的命令,草拟诏书;经

门下省审核驳正后,交皇帝批准;

尚书省负责执行皇帝的诏敕和经皇帝批准的各项政令。

三省的长官集体出任宰相,在政事堂议事,其职权明确划分,互相制约。尚书省下设

六部,即吏、户、礼、兵、刑、工六个中央行政部门。

吏部掌职官的任命、考课、管理等,

户部掌户籍与财政收入管理等,

礼部掌祭祀、礼仪、教育、科举等,

兵部掌六品以下武官的选授、考课、武举、军事行政等,

刑部掌大理寺审理案件的复核以及京师百官的案件会审等,

工部掌土木、水利工程及农、林、牧(军马除外)、渔业等。

六部各有四司,分掌有关行政事务。

三省六部制的确立和完善,表明古代行政体制走向成熟化与定型化。

【地方政权】

【监察制度】

【唐】

御史台

【分析】监察制度在继承前代的基础上有较大发展。

中央仍设御史台,以御史大夫为长官,御史中丞二人为副,“掌持邦国刑宪典章,以肃正朝廷”。

其下设台院、殿院、察院,分别由侍御史、殿中侍御史、监察御史若干人组成。

台院的侍御史在诸御史中地位较高,其职掌是纠察百官,弹劾违法失职者,并负责或参与皇帝交审的案件。

殿院的殿中侍御史掌纠察朝仪和其他朝会,也参与案件审理。

察院的监察御史品级较低,但职掌广泛,主要是监察地方官吏。玄宗时令监察御史六人分别对尚书省六部实行监察,称“大察官”,明朝“六科给事中”即源于此。

【官吏管理】

【唐】

官吏管理:科举制度,考课,致仕

【分析】唐朝的开明盛世与其健全的行政法制和注重整顿吏治有着直接关系。

职官制度涉及对各级官吏的选拔、任用、考课、奖惩、监督和休致制度等方面。

【选任】

【科举制】官吏的主要来源有两种:科举和门荫,以前者为正途。

唐朝将隋朝开创的科举选官制度进一步系统化、完备化。

参加科举的考生是各级官学考试选拔的生徒和经地方州县审核身份并初试合格的乡贡。

科举考试的科目主要有秀才、明经、进士、明法、明字、明算等,以明经、进士二科最受重视。

【释褐试】科举考试中第者即取得做官的身份,并不即时“释褐”(脱去布衣换着官服),真正入仕还须通过吏部的考试,称“释褐试”,通过后才得正式任命为官。

吏部择人之法有四:身、言、书、判。 @严判书生

【考核】

考课制度是按一定标准考核官员的品质、才能、勤劳、功过,分别等第据以升降赏罚。

唐朝职官的考课从内容到程序皆已制度化和法律化:

【小考/y】每年一小考,由本司或州县长官主持;

【大考/4y】每四年一大考,四品以下官皆由吏部考功司负责,三品以上官报皇帝裁决。

考课的标准是“四善二十七最”。

“四善”是国家对各级官吏的品行操守提出的四项共同要求:德义有闻,清慎明著,公平可称,恪勤匪懈。

有一项合格者为一善,四项全合格者为四善,皆不合格则无善。

“二十七最”,则是根据不同的部门职掌、不同的业务性质,分别提出的27条具体专业要求。综合被考课者的善、最,定上、中、下三等九级。

小考优者,赏之以加禄,劣者罚以夺禄;

大考优者,赏以晋升,劣者罚以降职,甚劣者免官或依律惩治。

【退休】

【致仕,70y】关于职官致仕,据《选举令》:“诸职事官,年七十以上,听致仕。五品以上上表,六品以下申省奏闻。”

可见,唐朝官员的致仕年龄为70岁,并依照官品级别分别报皇帝批准或吏部备案。

但实践中官员致仕,除年龄外,身体状况也是决定性因素。

退休以后,五品以上官仍给半禄,其他官也有永业田可养老。若过70岁仍不主动申请致仕,则将为时议所讥。

为提倡惜贤敬老的社会风尚,唐朝对致仕官员往往给予一些特殊的政治礼遇和经济待遇。

五、经济立法

【市场管理】

【唐】

禁榷制度

【分析】

【盐业/榷盐法】

唐朝前期对盐业放任不税,不实行专卖。

中期财政开支日繁,于开元九年(721年)开始征取盐税。

“安史之乱”起,军费支出益巨,肃宗至德元年(756年)实行盐的专卖。之后又改革榷盐法,实行民制、官收、商运、商销。

官府以控制盐的生产为主,在全国主要产盐地设四场、十监,负责盐的生产和统购。

商人可向官府场监批发官盐,自由运销各地。除须向沿江河诸道交纳榷盐钱外,不再征税。

为防止偏远地区盐商牟取暴利,设“常平盐”,即以必要的官运官销控制盐价。

同时严禁私盐运销,设置十三巡院厉行缉私。

盐业税收大大增加了国家的财政收入,最多时竟占全国财政收入的一半。

【茶业/茶税法】

隋唐时期,饮茶普及,茶业经营获利甚厚。唐德宗建中年间令征茶税,之后茶税法全面推行。

官府在产茶州县山林以及茶叶贩运要道设关卡征茶税,税率为茶价的十分之一,每年可获四十万缗,其利相当丰厚。国家严禁私茶贩运,罪重至死。

【酒业/榷酤制度】

隋和唐初放任酿酒,不予干预。安史之乱中开始实行榷酤制度,此后或禁或弛,多有反复。

禁榷之时,为保证酒利,政府严刑处罚私酿私卖酒者,违者没其家产,而且往往实行责任上的株连,“一人违犯,连累数家”。

【土地赋税】

【唐】

土地立法

【分析】均田法施行,唐朝形成国家所有和私人所有两种土地所有制形式。国有土地主要有口分田、职分田和公廨田,私有土地主要有永业田和部分宅地。

【私有土地】永业田由被授者永远执业,子孙可继承,经特别批准可买卖交易。

【国有土地】口分田在被授者死亡后,由政府收回。由于土地的大规模赏赐和兼并,农民受田普遍不足。

唐律严格限制口分田的买卖,违者一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百,并追回土地归还本主。

【国有土地】职分田是为官吏提供俸禄的用地,按职官品级分得。

【国有土地】公廨田则是为各级国家机关提供办公经费的用地,也严禁私自买卖。为控制土地占有的两极分化,“占田过限”也为唐律所禁止,最重可处徒一年。但人少地多的“宽乡”除外,目的是鼓励开垦荒地。不过“仍须申牒立案”,防止隐瞒不报者脱逃赋税。

赋役立法

【分析】

唐朝前期沿用隋制,以均田制为基础,实行租庸调法。

租是田赋,每丁每年纳粟二斛或稻二斛;

调随乡土所产,

蚕乡每丁每年纳绫或绢二丈,绵三两,

非蚕乡纳布二丈五尺,麻三斤;

庸是按人丁摊派的徭役,每丁每年服役二十天,逢闰月加二日,不服役者可“输庸代役”,每丁每日折绢三尺或布三尺七寸五分。国家有事加役,可视加役时间予以减免租调。

均田制与租庸调法相互依存。

唐中期以后,均田制被破坏殆尽,租庸调法亦难以实施。

唐德宗建中元年(780年),采纳宰相杨炎的建议,实行两税法。

两税法的基本原则是量出制入,即以大历十四年(779年)之垦田数为准,总计当时各种开支总数以定两税总数。

按每户的土地面积征收地税,按财产多寡确定的户等征收户税,每年分夏秋两季征收。

过去的租庸调以及杂税一律废除,所有主户客户,不论定居行商,均须纳税,税额由资产和田亩数确定。两税法的推行,既增加了国家赋税收入,又削弱了大户的特权。它将当时各种捐税加以合并,简化了税制,以现居为定籍的办法,既有利于户籍整理,也有利于社会的安定。

【对外贸易】

【唐】

对外贸易制度

【陆上贸易:相当严格】

【分析】唐朝对外贸易发展迅速,相应的法律制度逐渐成熟。

法律对陆上贸易限制相当严格,只允许在官府监督下的互市,即

在边境定点设置若干互市监,监控中外商人以物易物的互市贸易,而禁止其他形式的贸易。

国境多置关塞,严禁化内人绕道关卡,越度交易,亦禁止外商私自入境,违者同等治罪。政府往来之使者,均不得顺带进行贸易,违者“各计赃准盗论,罪止流三千里”。

【海上贸易∶颇为开放。“蕃坊”,市舶制度】

【蕃坊】唐朝对海路贸易颇为开放,允许外商来华自由贸易,并在海路通商城市划定特定区域,名为“蕃坊”,供外商居住和营业。

【市舶制度】唐创建了市舶制度,

贞观十七年(643年)诏令,对外国商船贩至中国的龙香、沉香、丁香、白豆蔻四种货物,政府抽取1/10的实物税,这是中国历史上第一项外贸征税法令。 @三香一豆 辰龙白丁

武则天统治时期,在广州设置市舶使,是为国家首置外贸专职官署。对外贸易活跃地区的地方官也有一定管理外贸的权力。

【市舶税】唐朝法定的市舶税有三种: @坡脚抽风,收拾!

一是“舶脚”,即船舶入口税;

二是“抽分”,即抽取上述龙香等四宗货物的1/10税,上贡朝廷,故又称“进奉”;

三是“收市”,即蕃货在市场上与中国商人贸易时征收的市税。

除此三税外,唐朝规定海商贸易,“任其往来,自为交易,不得重加率税”,无疑对促进外贸发展具有积极意义。但是法律也严格限制某些商品的出口,

“诸赍禁物私度关者,坐赃论;赃轻者,从私造私有法”,

“若已度关及越度被人纠获,三分其物,二分赏捉人,一分入官”。

六、司法制度

【司法机构】

【唐】

中央司法机关:大理寺,刑部,御史台

【分析】唐朝中央设置大理寺、刑部、御史台三大司法机构。

【主审判∶ 大理寺】

【官职】大理寺以正卿和少卿为正副长官,下设正、丞、司直等,

【职权】职掌中央司法审判权,

审理中央百官与京师徒刑以上案件,

对刑部移送的地方死刑案件有重审权;

对徒、流重罪的判决,须送刑部复核;

死刑案件须奏请皇帝批准。

【主复核∶ 刑部】

【官职】刑部是中央司法行政机关,其正副长官为尚书和侍郎,

【职权】职掌案件复核权,即负责

复核大理寺判决的徒、流刑案件,以及

州县判决的徒刑以上案件。

在审核中如有可疑,可驳令原机关重审,也可直接改判;

死刑案件移交大理寺重审。

【主监察∶ 御史台】

【官职】御史台作为监察机关,也是中央法律监督机构,其正副长官为御史大夫和御史中丞。御史台掌

【职权】纠察弹劾百官违法之事,同时负责

监督大理寺和刑部的司法审判活动,也

参与对重大案件的审判。

【诉讼审判制度】

【唐】

【诉讼程序】

北魏太武帝时也明确规定,各地死刑案件一律上报奏澈,由皇帝亲自过问,须无疑问或无冤屈时才可执行。

【禁止越诉】

【分析】“告诉”有严格的程序规定,须由下而上从县、州至中央告诉,

一般禁止越诉。对越级告诉和受理者,处以笞刑。

【直诉制度】

但在特殊情况下允许越诉,甚至可以通过“邀车驾”、击“登闻鼓”、上表等形式向皇帝告诉,但由此而冲撞皇帝仪仗和控告不实者,皆要受到处罚。

【告诉的限制(辞牒)】

唐律关于告诉的限制甚多,如除谋反、谋大逆、谋叛等罪外,

卑幼不得控告尊长;

卑贱不得控告尊贵;

在押犯人只准告狱官虐待事;

八十岁以上、十岁以下以及笃疾者只准告子孙不孝或同居之内受人侵害事;

禁止投匿名信控告。

提起诉讼时,告诉人应向官府提交“辞牒”,即诉状,要求“诸告人罪皆须注明年月,指陈实事,不得称疑”。当事人自己不能作辞牒者,可由官吏代为书写,也可由当事人雇请他人书写。

【审判制度】

“三司推事”

【三司推事 】【分析】中央或地方发生重大疑难案件时,皇帝特诏大理寺、刑部、御史台的长官会同审理,称“三司推事”。必要时皇帝还命令刑部会同中书、门下二省集议,以示慎重。

【三司使 】次要的案件或地方上的大案不便解送京城,则派遣大理寺评事、刑部员外郎、监察御史组成“三司使”,前往审理。

回避制度

【分析】为防止司法官吏因亲属或仇嫌关系而故意出入人罪,唐律规定了司法官的审判回避制度,即“换推制”。

凡主审官员与当事人系五服内的亲属或其大功以上亲之间有婚姻关系,或师生关系,或曾为本部都督、刺史、县令者以及此前有仇嫌者,皆应换推。

此外,同署连判官员如属大功以上亲属,也应回避。

死刑三复奏、五复奏制度

【死刑三复奏】【分析】“凡决死刑,虽令则杀,乃三复奏”。即死刑的执行必须经过三复奏程序,死囚执行前一日复奏两次,执行当日仍可复奏一次,提请皇帝审慎考虑是否立即执行。贞观初年,

【死刑五复奏】唐太宗以“人命至重,一死不可再生”为由,曾一度将京城死刑改为五复奏,即决前一天两复奏,决日三复奏。

但各州死刑案件仍行三复奏。如果“不待复奏报下而决者,流两千里”。

【死刑三复奏】【死刑一复奏】至于犯有恶逆以上罪以及部曲、奴婢犯杀主人罪者,则一复奏后,就可执行死刑。

【禁杀日】另外,死刑的执行,在时间上也有一定的限制。唐律规定:

每年的立春以后、秋分以前,不得奏决死刑;在

每月的朔、望日,上下弦,二十四节气等,均不得奏决死刑。

但谋反、谋大逆、谋叛等重大犯罪,不受此限。

法官责任制度

【分析】为保证司法审判的公正、合法,唐朝严格规定了法官的责任制度。

首先要求法官必须严格依据律、令、格、式正文定罪。《断狱》明确规定:“诸断罪皆须具引律令格式正文,违者笞三十。”

还规定,对于皇帝针对一时一事所发布的敕令,如果没有经过立法程序上升为“永格”者,不得引用以为“后比”。如果任意引用而致断罪有出入者,

属故意,以故意出入人罪论处,即采取反坐原则;

属过失,以过失出入人罪论,即减故意者三至五等处罚。

并建立了同职连署制度,要求有关官员共同审案判决,共同承担错判的责任,以利于互相监督,避免错判。大理寺卿、少卿、丞、府、史等均在同职连署的范围内。若

因公错判案件,承办人承担主要责任,其他人则逐级降等处罚;

因私错判,其他人也有失察之责。

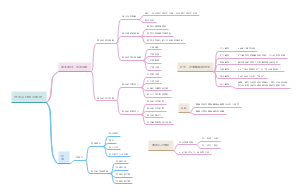

第三节宋朝法律制度

一、立法概况

【立法原则】

【法律形式】

【宋】

编敕chi

【分析】敕是皇帝对特定的人和事或特定的区域颁发的诏令,为一时之权制,不具有普遍和长久的效力。但把众多的散敕整理后加以分类汇编,经皇帝批准颁行后,便具有普遍的法律效力,即所谓编敕。编敕是宋朝最重要的、经常的立法活动。自

太祖颁行《建隆新编敕》后,各代皇帝都有频繁的编敕活动,而且设有专门的编敕机构。宋朝主要的编敕有

太宗时的《太平兴国编敕》、

真宗时的《咸平编敕》等。

律、敕并行,既保持了法律的稳定性,又发挥了法律的灵活性。但由于编敕的地位高于《宋刑统》,造成以敕代律,导致法令不一、相互矛盾。

编例

【分析】编例也是宋朝主要的立法活动。宋朝的例有三种形式:

一是“条例”,即皇帝发布的特旨;

二是“断例”,即审判案件的成例;

三是“指挥”,即中央官署对下级官署下达的命令。

编例活动始于北宋中期,盛于南宋。

神宗时首颁《熙宁法寺断例》,

哲宗时有《元符刑名断例》,

高宗时有《绍兴刑名断例》等。

宋朝颁例之多前所未有,至南宋宁宗庆元年间(1195-120。年),仅条例(指挥)前后已达数万件,其地位也日趋重要,甚至“引例破法”,造成司法的混乱。编例对明清立法影响甚大。

条法事类

【分析】南宋孝宗淳熙年间(1174-1189年),为了适应司法实践的需要,把相关的敕、令、格、式及指挥、申明(法律解释)等,依事分门别类加以汇编,名之为《淳熙条法事类》。

“条法事类”的出现是宋朝法典编纂体例上的又一创新。

但至今仅保留下宁宗朝编订的《庆元条法事类》残本。

【主要立法】

【宋】

《宋刑统》

【宋太祖赵匡胤《宋刑统》12】【分析】宋朝建立后不久,太祖即制定颁布了《宋建隆重详定刑统》,简称《宋刑统》,共12篇,502条,“模印颁行”天下,成为中国历史上第一部刊版印行的法典。《宋刑统》内容上沿袭《唐律疏议》,体例上取法于唐末五代的《大中刑律统类》和《大周刑统》,

律下分213门,每篇少则有5门,多则有26门。

律后附有唐中期以后至宋初的敕、令、格、式。《宋刑统》

新增“臣等起请”32条和“余条准此”44条,

前者是修律者为适应当时形势发展的需要,对前朝行用的敕令格式经过审核详虑后,向朝廷提出的变动建议,实际上是新增条款;

后者是指具有类推适用性质的条文。宋朝后期法律形式和内容虽有变化,但《宋刑统》作为国家的基本法典,“终宋之世,用之不改”。

二、刑事立法

【罪名】

【刑种】

【宋】

刑罚制度:折杖法,刺配,凌迟

【分析】

折杖法为宋太祖建隆四年(963年)创立,此法将 @笞杖臀,徒流脊,流一加三

笞刑、杖刑折为臀杖;

徒刑折为脊杖,杖后释放;

流刑折为脊杖,并于本地配役一年;

加役流,脊杖后就地配役三年。

但死刑及反逆、强盗等重罪不适用此法。

徽宗时又对徒以下罪的折杖刑数重作调整。实行笞杖徒流刑的折杖法,使“

流罪得免远徙,

徒罪得免役年,

笞杖得减决数”,是宋初慎刑思想在刑罚制度上的体现。

刺配是将杖刑、配役、刺面三刑同时施于一人的复合刑罚,“既杖其脊,又配其人,而且刺面,是一人之身,一事之犯而兼受三刑”。宋初设此刑之初衷,原为宽贷死刑之意,之后逐渐被滥加施用,

神宗时有关刺配的编敕已达二百条,

南宋孝宗时更增至五百条。刺配既复活肉刑,又没有配地远近之限,成为影响恶劣的酷刑。实际上,随着治安形势的恶化,凡是犯贼盗罪被流放的罪犯,都要决杖、刺面、流配,刺配成为一种加重惩治盗贼的刑罚。

凌迟,也作陵迟,俗称“千刀万剐”,是以利刃零割碎剐残损肢体,使受刑人在极端痛苦中缓慢死去的酷刑,这是古代死刑中最为残酷的行刑方式。 @五代凌迟,仁增宁定明入律,明清13、22,现行废除

凌迟 首用于五代, 至宋(一说辽)立为法定刑。

北宋仁宗时在绞、斩之外,增施凌迟,用以惩治荆湖之地以妖术杀人祭鬼的犯罪。

南宋时凌迟的适用越来越广。

至清末法制改革时凌迟才被废除。

【定罪量刑原则】

【宋】@人隐身着

重法地法

【分析】重法地法,是指对某些特定地区的特定犯罪判处重刑的法律制度,该特定地区称“重法地”。北宋中期,面对盗贼纵横治安混乱的局面,

宋仁宗首立《窝藏重法》,严惩窝藏贼盗的犯罪,清除贼盗的社会基础。

英宗继承了重法政策,重制重法,既强调法的追溯力,又株连罪犯亲属并籍没其家产,以反逆罪惩治盗贼。

神宗熙宁四年(1071年)颁行《重法地法》,也称《盗贼重法》,扩大了重法的适用地区,由京畿地区发展到全国三分之二以上的地区。重法地制度于

哲宗元符三年(1100年)被废除。

三、民事立法

【身份】

【物权】

【债权】

【宋】

不动产买卖契约

【分析】宋朝法律对于买卖契约,尤其是不动产买卖契约有详细规定。由于典当盛行,法律往往对典当与买卖连同作出规定,合称“典卖”,民间也因此往往将两者混用,为将典当与买卖区别开来,一般

称典当为“活卖”,

称买卖为“绝卖”“永卖”“断卖”等。

不动产买卖契约的成立要件有如下几项:

首先,“先问亲邻”,即业主欲出卖不动产时,须先询问房亲和邻人有无购买意愿。换言之,房亲和邻人对不动产有优先购买权。

《宋刑统•户婚律》规定:“应典卖、倚当物业,先问房亲;房亲不要,次问四邻;四邻不要,他人并得交易。”

以后法律还规定了亲邻的顺序:“凡典卖物业,先问房亲;不买,次问四邻。其邻以东南为上,西北次之,上邻不买,递问次邻。四邻俱不买,乃外召钱主。”

其次,“输钱印契”,即不动产买卖必须缴纳契税(输钱),并由官府在契约上加盖官印(印契)。

加盖了官印的契约称“赤契”“红契”,具有一定的公证意义;

未缴纳契税、加盖官印的契约称“白契”。

再次,“过割赋税”,即在买卖田宅的同时,必须将附着其上的赋税义务转移给新业主。

最后,“原主离业”,即转移标的实际占有,卖方须脱离产业,不动产买卖契约才最终成立。

以上四个要件成为后世不动产买卖契约的基本内容。

典卖契约

【分析】典卖契约是一种附有回赎条件的特殊类型的买卖契约,称为“质卷”“解贴”。

典卖行为须釆用加画骑缝记号的复本书面契约形式,其成立要件与买卖契约一样,即“先问亲邻”“输钱印契”“过割赋税”“原主离业”。除了上述要件中所包含的权利外,

业主的权利还有:

得到钱主给付的典价;

在约定的回赎期限内,或没有约定回赎期限及约定不清的,在30年内可以原价赎回标的物。

钱主的权利则包括:

契约期限内标的物的使用收益权;

对于标的物的优先购买权;

待赎期中的转典权;

待赎期中业主不行使回赎权时,取得标的物的所有权。

钱主以上权利统称“典权”。

《宋刑统•户婚律》规定:“经三十年后,不在论理收赎之限。”为了保护典权人【钱主】的权利,

严禁“一物两典”,如有重复典卖者,业主、中人、邻人并契上署名人,“各计所欺人已钱数准盗论”,并须将钱退还典主【钱主】。

此外,凡典买卖产业,须家长和买主“当面署押契帖”,卑幼不得专擅典卖,或伪署尊长姓名,否则依法重断。

【婚姻家庭】

【继承】

【宋】

【身份继承】

嫡长子继承制

财产继承

【分析】宋朝沿用唐朝的继承规定,由于商品经济和私有财产权观念的发展,财产继承的规定也更加完备,形成了一般财产继承、遗嘱继承、户绝财产继承、死亡客商财产继承等比较复杂的继承制度。宋朝除沿袭家产兄弟均分制外,允许

在室女享受兄弟继承财产权的一半,同时承认

遗腹子与亲生子享有同样的继承权。

南宋又规定了户绝财产继承的办法。户绝指家无男性继承人,户绝立嗣有两种方式:

凡夫亡而妻在,立继从妻,称“立继”;

凡夫妻俱亡,立继从其尊长,称“命继”。

继子与户绝之女同享继承权。

四、行政立法

【中央官制】

【宋】

国家政权机构的调整【中央】

【中央∶二府(中书门下、枢密院),三司(盐铁司、度支司、户部司)】

【分析】宋初政治制度的侧重点在于厉行中央集权,尤其是通过机构间的分权和牵制,强化皇帝对政权机构的操控权和对国家事务的决定权。宋初虽保留隋唐以来的三省制,但不使之有实任,而以“两府三司”共治国事。

“二府”,是指中书门下与枢密院。

中书门下是宋朝的最高行政机关,其长官中书门下平章事通常由两三人担任,实际行使宰相的权力。为防范相权过重,又设副相“参知政事”。

枢密院为最高军事行政机关,其长官枢密使与宰相同品级,故与中书门下并称“二府”。

军政移于枢密院,削弱了宰相的权柄,又使枢密院和宰相互相牵制。

“三司”是指中央理财机关:

盐铁司掌工商收入、兵器制造,

度支司掌财政收支、粮食漕运,

户部司掌户口、赋税和榷酒。

宋朝不使地方留税,全国财赋尽出三司。故三司长官权任甚重,又称“计相”。

神宗元丰年间(1078-1085年)官制改革,裁汰三司归并户部,恢复了三省原有的权力,行政管理体系趋于统一,但并未从根本上解决机构重叠、职权分散、冗官充斥、效率低下的痼疾。

【地方政权】

【宋】

国家政权机构的调整【地方】

【地方∶ 路、府(州)、县】

宋朝地方机构新设路一级政权,实际上是中央派出机构,并使其权一分为四,其长官为经略安抚使(帅司)、转运使(漕司)、提点刑狱使(宪司)、提举常平使(仓司),称之为“四司”,分别监管地方军政、财赋、司法、盐铁专卖等事。四司互不统属而互相监督,皆听命于皇帝。

路下设府、州、军、监为直属中央的同级行政机关。

州级长官由朝廷任命文官担任,职衔冠以“权知”字样,以示权且而非久任之意,实行三年一换和籍贯回避制,并另置通判,与之联署公文,以分知州之权。

州以下仍为县,由皇帝任命文官为知县。

宋朝地方行政权力之高度集中于中央,为前代所未曾有。“收乡长、镇将之权悉归于县,收县之权悉归于州,收州之权悉归于监司,收监司之权悉归于朝廷。”

其结果是唐末以来形成的藩镇割据消灭殆尽,但是地方上独立处置和应付事变的能力也随之削弱,以致“州郡遂日就困弱,靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散”。

【监察制度】

【宋】

监察制度

【中央】

【一台三院制】【分析】宋设立的中央监察机关御史台,以御史中丞为长官,仍分三院即台院、殿院、察院。

【"月课"“风闻弹人”】察院的监察御史职责尤为重要。

监察御史从曾两任知县的官员中选任,宰相不得荐举御史人选,宰相的亲故也不得担任御史职事。

御史的任命须经由皇帝批准。御史每月必须奏事一次,是为“月课”,可以“风闻弹人”,不必皆有实据。上任百日内无所纠弹者,贬为外官。

【台谏∶ 御史台、谏院】在御史台之外,将分属中书、门下两省的谏官(如谏议大夫、司谏、正言等)组成谏院,负责对中枢决策、行政措施和官员任免等事提出意见。与御史台合称“台谏”,旨在牵制宰相的权力。

【地方】

【监司】设于各路的监司(转运使和提点刑狱使等)负有对地方官员的监察职责,负责巡按州县。

【监州】州级政权的通判官号称“监州”,职责是监察州县官员。

【官吏管理】

【宋】

官员选任与考课制度

【选任】

【科举取士】

【分析】科举取士是宋朝选官的主要途径,与唐朝相比有显著的发展:

其一,录取和任用的范围较宽。不仅录用人数比唐朝大增,而且一经录用便可任官;并大大放宽了应试者的资格限制,僧道也可参加考试。

其二,殿试成为常制,由此考生一律成为天子门生,避免了考生和主考官之间以师生之名结为同党。

其三,创造了“糊名”(弥封)、“誊teng录”和回避等方法以防科场舞弊。

其四,考试内容虽仍侧重诗赋、经义,但切近国家实际治理的策论受到重视。

宋官制区分官、职、遣:

官只代表其品级和俸禄高低,

职是文官的荣誉虚衔,

差遣才是其实际的职事。

差遣制的要旨在于使官职名称与实际职务相脱离,官员担任的实际职务,由皇帝灵活授予,同其“正官”名称不符,故称“差遣”,又称“职事”。

职事官所担任的职务之前通常有“判”“知”“权”“管勾”“提举”“提点”之类的限制词,以示其临时性,可随时撤换。除非有特旨,三省六部等机构的“正官”,并不管理本机关的事务,而由皇帝派遣他官管理,形成此官任彼事,彼官任此事的局面。如果未获差遣,正官就是只领俸禄不理实务的闲官。这种“官与职殊”“名与实分”的差遣制着眼于巩固君主中央集权,但也酿成了有宋一代的冗官之弊。

3y1换,籍贯回避制

【考核】

【“审官院”“考课院”】宋朝官员的考课,京朝官由审官院掌考,州县官由考课院掌考。

【考课标准】对地方州县官以“四善三最”的标准考核,

四善是:德义有闻,清谨明著,公平可称,恪勤非懈;

三最是治事之最、劝课之最、抚养之最。

【考课方法】考课方法主要有二:

一是磨勘制,是指定期勘验官员的政绩以定其升迁,实际上是凭资历升官。

二是历纸制,类似于现代的考勤登记,规定官员按日自计功过,并上交给主官官吏,或由长官平时记录其属下官员的善恶,作为考核的依据。

【考课时间】考课每年一次,三年为一任,并根据考课的治绩来定赏罚。

五、经济立法

【市场管理】

【土地赋税】

【对外贸易】

六、司法制度

【司法机构】

【宋】

中央司法机关

【分析】宋承唐制,中央仍设

【主审判】大理寺掌管中央司法审判大权,负责

审理地方上报的刑事案件以及京师与中央百官犯罪的案件,并

参与审判皇帝直接交办的重大刑事案件。

【主复核】刑部掌管全国的刑狱政令,

复核大理寺详断的全国死刑案件,以及

官员犯罪除免、经赦叙用、定夺昭雪等事。

【主监察】御史台也有部分司法审判职能,主要参与处理命官犯罪大案、司法官受贿案、地方官府不能决断的疑难案件以及地方重大案件等。

【审刑院】宋初为强化对中央司法机关的控制,另立审刑院。凡须奏报皇帝的各种案件,经大理寺断谳yan后,报审刑院复核,由知院事和详议官拟出定案文稿,经中书省奏报皇帝论决。

【制勘院和推勘院】审刑院是宋初加强中央集权的产物,创设于太宗淳化二年(991年),神宗元丰三年(1080年)裁撤后,职权复归大理寺与刑部。

此外,宋初还增设制勘院和推勘院等临时性机构,负责审理皇帝交办的案件。

宋朝司法机构的多元化倾向,有利于分散司法权力,形成各机构间的相互监督,便于皇权操控审判权力。但机构重叠,职权重复,权责不明,严重影响了国家正常司法职能的发挥。

【诉讼审判制度】

【宋】

鞫ju谳yan分司制

【分析】宋朝从州到大理寺,都实行鞫谳分司制,即“审”与“判”分为两事,分别由不同的官员担当,二者相互牵制。

审问案情的官员无权量刑,检法量刑之事别由其他官员负责。

前者称“鞫司”(又称“推司”“狱司”),

后者称“谳司”(又称“法司”)。

鞫谳分司制是宋朝审判制度的特色,在一定程度上有利于防止司法官因缘为奸,保证审判质量。

翻异别推制

【分析】翻异别推制,又称翻异别勘制,是为防止冤假错案而建立的复审制度,即在发生犯人推翻原有口供,而且“所翻情节,实碍重罪”时,案件须重新审理,应将该案交由其他司法官或司法机构重新审理。

改换法官审理称之为“别推”,

改换司法机关审理,称为“别移”。

法律规定,犯人翻异次数不得过三,但实际执行中较宽,有多达七八次者。若故意诬告、称冤,经查证属实,罪加一等。

务限法

【分析】务限法即规定在农务繁忙季节中停止民事诉讼审判的法律制度。

“务”指农务,《宋刑统》有“婚田入务”专条,

规定每年农历二月初一“入务”,即开始进入农忙季节,直到九月三十日止。在“务限”期内,州县官停止受理有关田宅、婚姻、债负、地租等民事案件,

限满之日即十月初一日称“务开”,方可受理上述案件,直至次年入务日为止。但若原已受理的民事诉讼尚未结案,可以延长至三月底结案。务限法体现了以农为本的传统立法的价值取向。

《洗冤集录》

【分析】《洗冤集录》是宋慈(1186-1249年)所著的一部法医学专著。南宋理宗时期,湖南提点刑狱宋慈总结历代法医检验技术,结合自己的办案实践,编著了这本世界上第一部比较系统的法医学专著,并获准颁行全国,成为司法检验活动的指南。

《洗冤集录》选定官府历年颁定的条例格目,吸取民间医学药学知识,编成检复总说、验尸、四季尸体变化、自缢、溺死、杀伤、服毒等53项内容,对世界各国产生了重大影响。数百年来,该书被译成朝鲜、日本、英、法、德等国文字,被奉为中外法医学经典。

《名公书判清明集》

【分析】《名公书判清明集》(简称《清明集》)是一部“名公”所作的诉讼判词和官府公文的分类汇编,其中绝大部分为民事诉讼判词,包括官吏、赋役、文事、户婚、人伦、人品、惩恶计七门。

《清明集》辑录了南宋宁宗、理宗时期包括朱熹、真德秀、胡石壁等28位“名公”任官期间所作的部分判词,集中反映了当时的法律实践以及理学思想对立法和司法审判的渗透。

第四节 辽夏金法律制度

一、立法概况

【立法原则】

【辽】@撩银

辽朝法律制度2

辽朝法制注重“因俗而治”,“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。

对汉人、渤海人“断以律令”,即依唐朝律令治理;

对契丹及其他游牧民族则依“治契丹及诸夷之法”,即契丹习惯法治理。

各族“

衣服言语,各从其俗;

四姓相犯,皆用汉法;【汉人、渤海人、契丹、其他游牧民族】

本类自相犯者,用本国法。

故别立契丹司以掌其狱”。

这种因族而异的法制,常致民族歧视:“辽之世,同罪异论者盖多”。

【金】@金银

金朝法律制度2

金朝法制采取因地因族制宜方针,坚持多制并存。

对原女真部族“一依本朝制度”即习惯法;

对新征服契丹地区及燕云十六州,仍行杂糅契丹习惯的辽朝旧制;

对原北宋地区则沿用宋法制。

其法制汉化程度远超辽和西夏。

尤其是《泰和律义》12篇名目与唐宋雷同,后人称其“实唐律也”。

因地因族制宜,多制并存

金朝(1114 年 —1234 年)是以女真族为主体建立的政权,历 9 帝 120 年。金朝保持女真旧制,兼采宋辽制度。

3金朝法制采取因地因族制宜方针,坚持多制并存。

1)对原女真部族“一依本朝制度”即习惯法;

2)对新征服契丹地区及燕云十六州,仍行杂糅契丹习惯的辽朝旧制;

3)对原北宋地区则沿用宋法制。

其法制汉化程度远超辽和西夏。尤其是《泰和律义》12 篇名目与唐宋雷同,后人称其“实唐律也”。

【法律形式】

【主要立法】

【辽】

辽朝法律制度1

【分析】与宋朝并立的辽、夏、金是三个少数民族建立的政权。在与汉民族融合的过程中,特别是在汉民族法律文化的影响下,这些少数民族政权结合自身的文化传统和统治需要,推进了法制进程,取得了富有特色的成就。辽夏金的法制是中华法制文明史的重要组成部分。

契丹族建立的辽朝(916-1125年),历9帝210年。辽因袭唐政治法律制度,但又保持民族特色。

【辽兴宗《新定条例》(《重熙条例》)547条】辽兴宗重熙五年(1036年)编成《新定条例》547条,是辽朝第一部比较完整的法典,史称《重熙条例》。

【辽道宗《咸雍条例》789条】道宗咸雍年间又增补成789条,称为《咸雍条例》。

【西夏】

西夏法律制度

【分析】西夏(1038-1225年)是党项族(原属羌族一支)在西北地区建立的政权,历10帝190年。西夏政制借鉴唐宋制度,又保留党项习惯,兼有佛教特色。建国初期,开始模仿唐宋律令制定成文法。

【崇宗《贞观玉镜统》】崇宗贞观年间(1101-1113年)即有综合性“律令”行用,并有军法典《贞观玉镜统》。至

【仁宗《天盛改旧新定律令》1461条】仁宗天盛年间(1149-1169年),正式制定《天盛改旧新定律令》,共20卷,150门,1461条。该法典无注释、附例,仅律令条文达20余万言,其详细程度为中古法令之最。内容涵盖刑事法、行政法、经济法、民事法、诉讼法、军事法等。至

【神宗《亥年新法》】神宗光定年间(1211-1223年),又编订《亥年新法》。

【金】

金朝法律制度1

【分析】金朝(1114—1234年)是以女真族为主体建立的政权,历9帝120年。金朝保持女真旧制,兼采宋辽制度。

【熙宗《皇统制》】熙宗皇统三年(1143年),“以本朝旧制,兼采隋唐之制,参辽宋之法”,制定了金朝第一部成文法典《皇统制》。其后,法制的汉化进一步加深,至

【章宗《泰和律令敕条格式》】章宗泰和二年(1202年)颁行《泰和律令敕条格式》,包括《泰和律义》12篇,《律令》20卷,《新定敕条》3卷及《六部格式》30卷。

至此,金朝形成了如宋朝一样的律、令、格、式、编敕体系,从形式到内容实现了全面汉化。

二、刑事立法

【罪名】

【刑种】

【定罪量刑原则】

三、民事立法

【身份】

【物权】

【债权】

【婚姻家庭】

【继承】

四、行政立法

【中央官制】

【地方政权】

【监察制度】

【官吏管理】

五、经济立法

【市场管理】

【土地赋税】

【对外贸易】

六、司法制度

【司法机构】

【诉讼审判制度】