导图社区 刑法1-9

- 29

- 0

- 0

- 举报

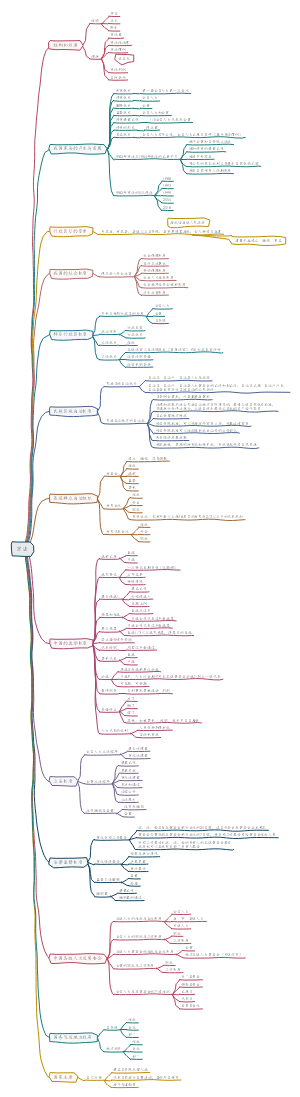

刑法1-9

刑法1-9的思维导图,具体是: 第一讲 刑法论 第二讲 犯罪构成 第三讲 客观要件一, 行为主体 第四讲 客观要件 二,行为 第五讲 客观要件 三,结果 第六讲 客观要件四 因果关系 第七讲 客观违法 阻却事由 第八讲 主观要件 第九讲 主观责任 阻却事由

编辑于2023-04-15 21:02:13 广东- 刑法知识

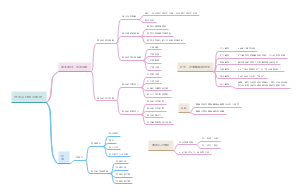

- 民法1(总则编物权编债发总则)-230415201954(1)

民法1(总则编物权编债发总则)的思维导图,具体有: 专题一,民事法律关 系的基本原理 专题二, 民事主体 专题三,民事 法律行为 专题四 代理制度 专题五 诉讼时效 专题六物权 的基本原理 专题七 所有权 专题八 用益物权

- 刑法16-20-230325100258

刑法16-20的思维导图,具体是: 第16讲 分类概说 第17讲人身犯罪 第18讲 财产犯罪 第19讲 危害公 共安全罪 第20讲 经济犯罪

- 刑法10-15-230322202418

刑法10-15的思维导图,具体是: 第十讲 犯罪形态 第11讲 共同犯罪 第12讲罪数 第13讲 刑罚的体系 第14讲 刑法的裁量 第15讲刑罚 的执行和消灭

刑法1-9

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 民法1(总则编物权编债发总则)-230415201954(1)

民法1(总则编物权编债发总则)的思维导图,具体有: 专题一,民事法律关 系的基本原理 专题二, 民事主体 专题三,民事 法律行为 专题四 代理制度 专题五 诉讼时效 专题六物权 的基本原理 专题七 所有权 专题八 用益物权

- 刑法16-20-230325100258

刑法16-20的思维导图,具体是: 第16讲 分类概说 第17讲人身犯罪 第18讲 财产犯罪 第19讲 危害公 共安全罪 第20讲 经济犯罪

- 刑法10-15-230322202418

刑法10-15的思维导图,具体是: 第十讲 犯罪形态 第11讲 共同犯罪 第12讲罪数 第13讲 刑罚的体系 第14讲 刑法的裁量 第15讲刑罚 的执行和消灭

- 相似推荐

- 大纲

刑法1-9

第一讲 刑法论

刑法的功能

保护法益,保障人权,当有冲突时,优先保障人权

刑法的 解释

解释 技巧, 负责 生产 结论

平义解释

扩大解释

缩小解释

类推解释,原则是禁止的解释方法,但例外是不禁止利于被告人的类推解释

如可将国家工作人员类推非国家工作人员被勒索,没有获取正当利益不是行贿

反义解释

解释理 由,负 责为结 论提供 论证理 由

文理解释

体系解释

同一用语的含义相对化,即一词多义

不同用语的含义同一化,即多词一义

同类解释规则

当然解释

性质相同,程度不同的两个事物对比

目的解释

一个罪名的保护法益可以指导结识该罪的构成 要件,如秘密淫乱不构成聚众淫乱罪。

解释技巧与解 释理由的关系

区别,解释技巧之间是排斥关系,解释理由之间是并存关系

关系,二者相辅相成,相互制约。 技巧负责生产结论,理由负责论 证结论的合理性。

刑法的 原则

罪刑法定原则

法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚

基本内容

成文的罪刑法定

事前的罪刑法定

严格的罪刑法定

确定的罪刑法定

罪刑相适应原则

刑法的尺度=法益侵害性+可谴责性(主观恶性)+人身危害性(再犯可能性)

刑法的 效力

空间效力

境内犯罪

属地管辖

犯罪行为地

共同犯罪角度:实行,教唆帮助,行为地

犯罪形态角度:实行,预备行为地

犯罪结果地

共同犯罪角度:整体结果地,部分共犯人的结果地

犯罪形态角度:实害结果地,危险发生地

境外犯罪

属人管辖

中国人在境外犯罪,犯轻罪可不追究,但国家工作人员和军人一律追究

保护管辖

外国人在境外犯罪:第一,针对中国公民犯罪, 第二,犯重罪,第三,双重犯罪原则

普遍管辖

国际犯罪

时间效力

从旧兼从轻

原则禁止法律溯及既往,但不禁止利于被告人的溯及既往

适用的对象是未决犯,重审案件适用行为时法律

对于司法解释,审判时若有新司法解释,则适用从旧兼从轻。 行为时没有司法解释,审判时有司法解释,按照司法解释处理。

第二讲 犯罪构成

定罪标准:两阶层的犯罪构成体系

原理

事实判断(行为人有无制造法益侵害的事实)—价值 评价(就行为人制造的法益侵害事实,能否谴责行为人)

顺序:客观主义

核心是判断是否存在危害行为,存在危害行为必须对法益产生实害或危险

运用:犯罪概念的阶层化

符合客观要件的行为视为暂时的“犯罪”,还符合 主观要件,就是需要承担刑事责任的“犯罪”。

定罪方法,三段论推理

刑法的主要任务解释大前提,认定小前提

大前提

刑法规定的犯罪构成要件

种类

记述的构成要件要素(客观上的事实判断)和规范 的构成要件要素(主观上的价值判断)

成文的构成要件要素(刑法条文明文规定的)和不 成文的构成要件要素(刑法条文表面没有规定)

积极的构成要件要素(积极的,正面的表明犯罪成立)消 极的构成要件要素(消极反面的否定犯罪成立的要素)

客观的构成要件要素(行为外在的客观方面的要素)主 观的构成要件要素(行为人内心的主观方面的要素)

小前提

解决悬疑事实的原则

存疑时选择有利于被告人的事实加以认定

正确推导

避免颠倒大小前提

循环往复推导与想象竞合

同一案件事实推导出多个罪名想象竞合择一重

第三讲 客观要件一, 行为主体

自然人

具有制造法益侵害事实的能力即可

真正身份犯

只针对实行犯和间接正犯要求,共犯身份(教唆犯,帮助犯)不要求

不真正身份犯

影响量刑的身份

“国家工作人员”的认定

公务的判断标准:具有公共管理性和具有行政职责性

单位犯罪

分类

纯正的单位犯罪只能由单位构成,不纯正的单位犯罪单位和自然人均可构成。

成立条件

主体一般不要求有法人资格,但私营企业要有法人资格。分公司和内设机构以自己的名义犯罪,且犯罪所得归机构所有的是单位犯罪。

主观上是单位的意志即单位决策机构或单位领导做出的决策。 但成立单位的主要目的就是犯罪,成立单位后的主要活动就是犯罪,则应以自然人犯罪论处。

单位犯罪与个人 犯罪的关系

单位犯罪与单位内部 成员的个人犯罪区分

当且,仅当体现单位意志,且是为本单位谋利, 才是单位犯罪,其他一律均是个人犯罪

单位与个人的共同犯罪

单位之间、单位与单位外自然人可构成共同犯罪

单位实施纯正的个人犯罪

追究直接责任人的自然人犯罪

处罚

原则是双罚,对单位只能判处罚金,不能没收财产, 所处罚的个人只能是主管人员和直接责任人

例外是单罚只处罚个人,为避免损害无辜的普通职工利益

第四讲 客观要件 二,行为

危害行为

特征

有体性,有意性,有害性

判断

危害行为对法益制造了危险

降低危险不是危害行为,替代危险是指开创新的危险,但比原有危险的程度低

被害人自 陷风险

判断危险的 实行者是谁

被害人(行为人教唆或帮助 被害人自陷风险)

被害人主观上对危险有认识能力,客观上对 危险有控制能力,则被害人对结果负责

行为人(被害人同意 行为人的危害行为)

行为人主观上对危险有认识能力,客观上有控制能力,行为人对结果负责

不作为犯 的分类

分类

真正不作为犯,明文规定只能由不作为构成的犯罪。 不作为的方式可以是积极举动,也可以是消极静止。

不真正 不做为犯

即可由作为构成,也可由不作为构成的犯罪

不作为是指消极的不消除危险,作为是积极的制造威胁且达到通常性危险的程度

持有型犯罪属于作为犯罪

作为犯与不作为犯,均有故意和过失的情形

不作 为犯 的成 立条件

成立条件:负有作为义务,具有作为可能性,不 履行该义务,与相应作为犯具有等价性。

负有作 为义务

对危险源的 监管义务

对危险物的监管

对他人危险行为的监管

对自己先行 行为的监管

排除犯罪事由,防卫过当有作为 义务,紧急避险有作为义务

犯罪行为可成为先行 行为产生作为义务

对法益 对象的 保护义务

特定 关系

多个作为义务人先后顺序,前面的不救助法益, 甚至侵害法益,则不能期待后面的救助法益

基于法律,基于职务业务制 度规定,基于自愿救助产生的

特定 领域

行为人是特定领域的管理者,行为人对 特定领域的危险具有排他的支配作用

具有作为可能性

从行为人自身能力和客观条件两方面进行判断

不履行

结果避免可能性

等价性

应为能为而不为是成立不作为犯的定性要求

主观要件

事实认识错误会排除行为人的犯罪故意

法律认识错误不能排除行为人的犯罪故意

第五讲 客观要件 三,结果

法益侵害事 实的分类

危险犯与实害犯

实害犯成立犯罪必须要具备实害结果

具体危险犯犯罪成立要具备具体危险

抽象危险犯犯罪成立需要具备抽象危险

行为犯与结果犯

行为犯不将实害结果作为犯罪成立条件的犯罪

结果犯将实害结果作为犯罪成立条件的犯罪

结果加重犯

法定性

只有刑法明文规定,对加重结果加重处罚,才能构成结果加重犯

基本犯罪都是故意犯罪,加重结果一般是过失,也可以是故意(常考的有强奸罪致人重伤死亡拐卖妇女罪致人重伤死亡抢劫罪致人重伤死亡放火罪致人重伤死亡)

一个行为

结果加重犯与想象竞合的关系 有法律规定就是结果加重犯,没 有法律规定就是想象竞合犯

因果关系

“因”的辨认

行为与目的同时存在原则

若加重结果是致人死亡,则“因” 必须具有致人死亡的危险

因果关系的判断

介入因素两步走

第六讲 客观要件四 因果关系

判断标准

行为制造的危险现实化为结 果,结果才能归属于行为

介入因素 是否异常

不异常

先行行为与介入因素具有引发关系即先行行为与结果有因果关 系,结果与介入因素有无关系另行判断若有关系属于二因果。

异常

谁的作用大

谁大谁负责或二因一果

介入因素的种类

被害人自身的行为

被害人自杀问题,有选择的情况下自杀,原则上与被害人自杀行为有因果关系与先行行为没有因果关系,但在暴力干涉婚姻自由罪致人死亡和虐待罪致人死亡中,这两个结果加重犯中的“致人死亡”包括被害人自杀身亡。

第三人的行为

阻断现实的救助行为且有救活可能性,则死亡结果与阻断救助的行为有因果关系与先行行为没有因果关系。

被害人的特殊体质

看先前行为与疾病发作有无引发关系

有因果关系并不等于有刑事责任,因果关系只解决的客观要件的问题,是否承担责任,还要看是否具备主观要件。

第七讲 客观违法 阻却事由

正当 防卫

讨论一个行为是不是正当防卫,前提是该行为已经符合客观要件,具有违法性。

起因条件

不法性

一般仅限于针对个人法律的侵害,不法侵害行为仅限于人的行为,防卫人不限于被害人本人。对于正当防卫的反击属于故意侵害行为,对紧急避险的反击属于紧急避险。

客观性

客观阶层

对作为的和不作为的均可

主观阶层

对故意的过失的,对无责任 年龄或无责任能力的均可

现实性

不存在现实的不法侵害防卫,就是假想防卫。 假想防卫不是故意为之,否则就是故意犯罪,若有过失就是过失犯罪没有过失就是意外事件。

时间条件

事前防卫和事后防卫均不构成正当防卫

不法侵害已经开始,对法益的危险比较紧迫时,可对其实施正当防卫。

不法侵害结束,不仅要求侵害行为结束,还要求侵害 的危险(继续实施的可能性,反扑的可能性)消除

判断标准:时间从行为时判断, 角度应以一般人的视角判断

意思条件

防卫意思由防卫认识和防卫意图构成

正当防卫不要求有防卫意图,且防卫 意图和侵害意图可以并存。

防卫认识

偶然防卫(主观上没有认 识到正当防卫)的观点展示

防卫认识不要说和必要说

对象条件

针对不法侵害人本人

共同犯罪

对幕后教唆,间接正犯不能防卫, 对具有攻击性的帮助犯可以防卫

两种特殊情形

甲故意伤害乙,情急之下将丙的花瓶拿起反击,导致花瓶毁损, 对甲构成正当防卫,对丙构成紧急避险,但民事上应赔偿丙。

甲拿丙的花瓶砸向乙,乙用木棒抵挡,乙的行为不具有法益侵害性,无罪。

限度条件

判断标准

必要性是第一位,相当性是第二位

防卫过当

要负刑事责任,但应减轻或免除处罚

特殊正当防卫

条文属性

不是赋予防卫人无限防卫权,该条款是注意规定,不是特事特办

具体解释

行凶是严重危及人身安全的暴力行为,杀人,抢劫,强奸,绑架是犯罪行为,不是具体罪名,且必须是手段严重危及人身安全。 其他严重危及是安全的暴力犯罪,应具有相当性。

紧急 避险

起因条件

危险来源是自然灾害,野生动物袭击和他人的不法侵害行为

时间条件

意思条件

要逻辑自洽,如果认为正当防卫要有防卫认识,则紧急避险也要有避险认识

“不得已”条件

避险手段只能是补充手段,不能是优先手段

限度条件

保护的法益要不小于损害的法益

生命法益>身体健康法益>人身 自由法益>财产法益

第八讲 主观要件

犯罪故意

认识因素(明知)加意志因素(故犯) 注意区分与生活中的“故意”以及行政违法的“故意”

主客观相一致原则 需要认识的内容有一行为人的自身特征,二行为的 危险性,三行为对象的存在,四会发生危害结果 客观决定主观原则

故意的 理论分类

概括的故意(一个故意)

结果确定发生但对象范围及危害结果数量不确定

择一的故意(两个故意)

两个结果中确定会发生一个

罪过 形式 的区 分

是否 认识 到会 发生 危害 结果

是,对发生 结果的态度

希望,直接故意

放任,间接故意

反对(采取了 避免措施)

有无结果避免可能性 (一看行为人的避免 能力,二看客观上有 无避免的条件)

有,过于自信的过失

无,不可抗力

否,有无结果预见可 能性(一看行为人主 观上的认识和预见能 力,二看客观上的认 识条件)

有,疏忽大意的过失

没有,意外事件

故意犯罪一般不要求发生实害结果,但要求主客观一致, 过失犯罪要求有实害结果,且只有成立与否问题。

事实认识错误

对象错误

打击错误 (方法错误)

具体符合说,尊重案件事实,侧重于保障人权

法定符合说,侧重保护法益

打击错误与偶然防卫的结合,先讨论打击错误,再讨论偶然防卫

因果 关系 错误

犯罪已经成立,研究是否既遂的问题

狭义的因果关系错误

行为人预想的因果流程与实 际发生的因果流程不一致

结果的推迟发生

前行为(以为死亡)加后行为(实际死亡)

多数说认为是二因一果

结果的提前发生

前行为(计划杀人的预备行为)加后行为(计划杀人的实际行为)

着手的判断标准:行为对法益产生了现实,紧迫,直接的威胁

若前行为属于着手,则是故意杀人罪既遂, 否则是故意杀人罪犯罪预备与过失致人死亡罪想象竞合

第九讲 主观责任 阻却事由

责任年龄

完全无责任年龄

不满12周岁的人(生日 的第二天才算满一周岁)

相对 责任 年龄

12到14周岁

有故意杀人故意伤害致人死亡或以残忍手段致人重伤的犯罪行为,程序上,经最高人民检察院核准追诉

14到16周岁

故意杀人,故意伤害,致人重伤或者死亡,强奸,抢劫,贩卖毒品,放火,爆炸,投放危险物质罪等八种犯罪行为

均是故意犯罪

不限于八个罪名,还包括法条竞合来的八种罪和法律抵制来的八种罪。 法律拟制的故意杀人罪有非法拘禁罪,聚众斗殴罪,刑讯逼供罪,暴力取证罪,虐待被监管人罪中过失致人死亡的定故意杀人罪。 法律拟制的抢劫罪包括携带凶器抢夺定抢劫,事后转化抢劫,聚众“打砸抢”中毁坏,抢夺财物定抢劫。

实施八种罪的帮助行为不负刑事责任

安全责任年龄

满16周岁的人

减轻责任年龄

12到18周岁

已满75周岁

责任能力

责任能力的程度

完全责任能力

相对责任能力

完全无责任能力

特殊人群

又聋又哑的人和盲人,属于完全责 任能力人,但从轻减轻或免除处罚

醉酒的人

生理性醉酒

完全有刑事责任能力

病理性醉酒

完全无刑事责任能力

吸毒的人

完全有责任能力

吸毒后第一次产生幻觉的犯罪可认定为过失犯罪

行为与责 任同时存 在原则

行为与故意同时存在原则

行为与责任年龄同时存在原则

行为与责任能力同时存在原则

例外情形:原因自由行为

期待可能性

指从行为时的具体情况看,可以 期待行为人作出合法行为