导图社区 社会化与社会角色

- 28

- 1

- 举报

社会化与社会角色

自考社会学, 社会对个人的文化教化和个人对社会主动选择与能动调适的统一过程。 从广义上说,人们所处的历史时代的文化遗产,都是社会化的内容。

编辑于2023-05-07 19:30:43 广东- 相似推荐

- 大纲

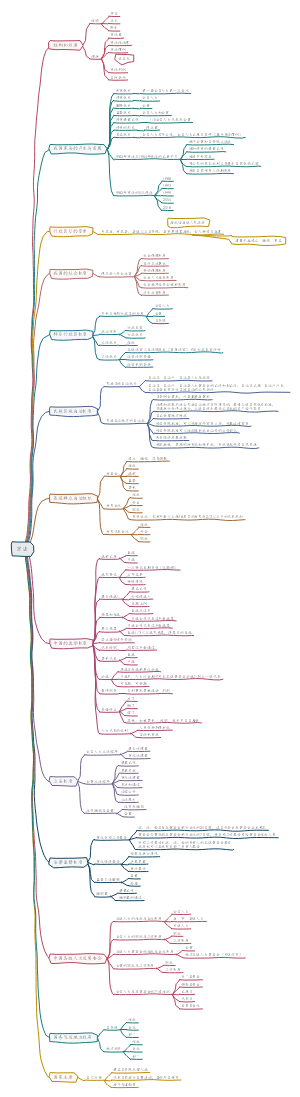

社会化与社会角色

1. 社会化·概念

1.1. 社会化的内涵

1.1.1. 社会化的概念: 社会对个人的文化教化和个人对社会主动选择与能动调适的统一过程。 从广义上说,人们所处的历史时代的文化遗产,都是社会化的内容.

1.1.2. a 时间方面(个人社会化涉及人生发展全过程)

1.1.3. b 内容方面(关注个人作为社会一员应具有的全部文化遗产)

1.1.4. c 关系方面(个人与社会的交互作用及个人社会化结果)

1.1.5. 人的社会化作为个人与社会互动的成果,是强制性和能动性的统一。

1.2. 社会化的内容

1.2.1. 从广义上说,人们所处的历史时代的文化遗产, 都是社会化的内容,然而,从个人与社会的交互作用 的基本需求来说社会化的基本内容可以概括;

1.2.2. ①政治社会化

1.2.3. ②行为社会化

1.2.4. ③角色社会化

1.2.5. ④价值观念社会化

1.2.6. ⑤生活技能的社会化

1.3. 社会化的类型

1. 基本社会化

1.1. 一是生理性成熟/二是社会性成年(即通过社会文化的教化与自我内化)

1.2. 从生物人通过社会文化教化获得人的社会性,获得社会生活的资格的过程。

1.3. 还有一种特殊表现:预期社会化职业教育为适应特定角色需要而进行知识准备。

2. 继续社会化

2.1. 也称二级社会化,成年以后的社会化。

2.2. 继续社会化的意义:是对基本社会化的发展和延续...

2.3. 还有一种特殊表现:<即发展社会化>成人教育是一种常见的发展社会化过程

3. 再社会化

3.1. 又叫重新社会化,建立新的、符合要求的知识结构、价值标准和行为模式。 或者说是一个人从一种生活方式向另一种生活方式转变与适应的过程。

3.2. 两种类型:主动再社会化/强制性再社会化

4. 正向社会化和反向社会化

4.1. 上代人对下代人的文化传递和教化过程叫正向

4.2. 下一代教上一代这种社会化又称为文化反哺

1.4. 社会化的相关理论

1.4.1. 弗洛伊德 精神分析学

1.4.1.1. 构成,人格由《本我,自我,超我 》

1.4.1.2. 本我:人格的原始部分,与生俱来的本能冲动,这种本能冲动受快乐原则的支配; 不断盲目地追求行为上的满足,是人格的动力,它本身又是混沌的欲望。

1.4.1.3. 超我:从社会中习得的“应该如何”和“必须如何”的内化.是对人格的审查。

1.4.1.4. 自我:人格中的理性部分,能够解释感觉得来的信息。 自我在超我与本我之间发挥着中介和平衡的作用。

1.4.2. 库利和米德的 自我理论

1.4.2.1. 库利

1.4.2.1.1. 提出了“镜中之我”概念, 即我们对自己的印象是从别人的评价里得来的。

1.4.2.1.2. 库利认为,自我作为一种社会的产物。

1.4.2.1.3. 自我的出现 有三个阶段

1.4.2.1.3.1. ①我们察觉到我们在他人面前的行为方式;

1.4.2.1.3.2. ②我们领悟了别人对我们行为的判断;

1.4.2.1.3.3. ③基于对他人反应的理解,我们评价我们的行为。

1.4.2.2. 米德

1.4.2.2.1. 两个:“主我”和“客我”。

1.4.2.2.2. ①“主我”是每个人自发的、独一无二的“自然”特征。

1.4.2.2.3. ②“客我”共同体对个人的规范和期待

1.4.3. 科尔伯格道德意识 发展阶段论

1.4.3.1. 前

1.4.3.1.1. ①服从与惩罚阶段 ②相对功利主义阶段、

1.4.3.2. 常

1.4.3.2.1. ③好孩子阶段 ④法律秩序阶段

1.4.3.3. 后

1.4.3.3.1. ⑤社会契约合法性阶段 ⑥普遍伦理原则阶段

2. 社会化的条件

2.1. 社会化的条件主要包括 a 生物因素 b 环境因素 c 互联网 d 社会实践四个方面。

2.2. a 生物因素:由上代为下代提供的有利于人类从事社会活动的特殊遗传素质,比如基因。

2.3. b 环境因素:地理环境和社会环境,这里指的影响个人社会化过程的全部环境, 如家庭/学校/单位/伙伴/社区/传媒(社区是社会和文化的缩影)

2.4. c 互联网

2.4.1. 信息系统,英文名字叫Internet

2.4.2. 对青少年社会化的正向作用

2.4.2.1. 为教育提供选择权

2.4.2.2. 开拓视野,充盈了知识

2.4.2.3. 有助他们更好地了解社会规范法律制度

2.4.2.4. 提供虚拟互动环境“如人机交往”沟通

2.5. d 社会实践

2.5.1. 实现社会化目标的根本途径是社会实践; 社会实践是实现知识内化与积累,达到社会化目标的根本途径。

2.5.2. 个人在生活实践中一般是通过观察学习、角色扮演、知识积累实现社会化;

2.5.3. 一 观察学习

2.5.3.1. 又称模仿学习,模仿需要榜样, 模仿的榜样是在实践中产生的, 模仿的过程也只有在实践中展开

2.5.4. 二 角色扮演

2.5.4.1. 亲自实践的具体化,表现为三种情况, 即扮演真实角色、扮演假想角色、暂时充当某一角色。

2.5.5. 三 知识积累

2.5.5.1. 是知识内化的过程,是把他人的知识转化成自己的知识, 把感性的知识加工成理性方面的知识的过程。

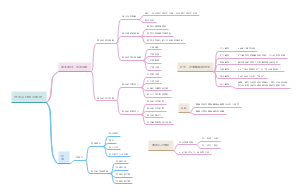

3. 社会角色

3.1. 社会角色的概念:

可以说社会角色是社会地位自在的动态表现形式,而社会地位的又是社会角色内在依据。

3.1.1. 社会角色由一定的社会地位所决定的、符合一定社会期望的行为模式。 “角色”是美国心理学家米德较早用于社会心理学的一个概念。

3.1.2. 涵义

3.1.2.1. 社会角色是社会地位的外在表现。

3.1.2.2. 社会角色是一整套行为规范和行为期待。

3.1.2.3. 社会角色是人的多种社会属性和社会关系的反映。

3.1.2.4. 社会角色是构成社会群体和社会组织的基础。

3.2. 社会角色的类型

3.2.1. 角色获得方式分:先赋角色/自致角色

3.2.2. 角色规范化程度分:规定性角色/开放性角色

按权利与义务是否受到严格限制界定(规范化程度)

3.2.3. 角色追求的目标分:功利性角色/表现性角色

3.3. 社会角色的扮演

3.3.1. 当一个人具备了充当某种角色的条件,并按照这一角色所要求的 行为规范去活动时,这就是社会角色的扮演。

3.3.2. 社会角色的扮演过程:角色期待一角色领悟一角色实践

3.3.3. 角色期待:它是指社会对某一角色的行为模式的期望和要求。

3.3.4. 角色领悟:它是指角色承担者对其角色规范和角色要求的理解。

3.3.5. 角色实践:它是角色承担的实际过程或活动,是角色领悟的发展。

3.4. 社会角色的失调

3.4.1. 每个个体都处在复杂的社会联系中,扮演角色的过程不可能都是一帆风顺, 有时会出现角色差距,有时会产生矛盾,有时会遇到障碍,甚至遭到失败, 这就是角色扮演的失调现象。

3.4.2. ①角色紧张

3.4.2.1. 个人在角色扮演者中时间上和精力上的手足无措

3.4.3. ②角色冲突

3.4.3.1. 不同角色承担者之间的冲突

3.4.4. ③角色不清

3.4.4.1. 扮演角色不清楚为标准引起的矛盾

3.4.5. ④角色中断

3.4.5.1. 个人在承担前后两种角色之间的矛盾

3.4.6. ⑤角色失败

3.4.6.1. 无法成功扮演该角色,角色失败

4. 人的全面发展

4.1. 培养社会合格成员作为社会化的目标,在不同的社会群体乃至个人中虽然存在着不同的理解, 然而,随着人类的发展、社会的进步,社会化的目标也进入一个新的更高的层次。 人的全面发展,就是马克思主义为人的社会化提出的最高目标。

4.2. 社会化的基本目标

4.2.1. 1.社会化的目标,从根本上说,就是培养社会合格成员。

4.2.2. 2.中国人的社会化的基本目标,就是培养适应建设有中国特色的社会主义需要的新人。

4.2.3. 3.每个人的社会化都有一定的目标,每个社会也总是按照一定的目标造就其成员。

4.2.4. 4.社会化培养的社会合格成员,其本质就是能担当起一定的社会角色。

4.2.5. 5.社会化培养还需要把握好尺度,防止出现过度社会化或社会化不足。

4.2.6. 总之,社会化的目标是具体的,个人通过社会化,只有明确自己的角色定位, 弄清自己所扮演的各种角色的目标,才能成功地担当起自己的社会历史责任。

4.3. 马克思主义关于 人的全面发展的思想

1. 人的全面发展,是马克思主义为人的社会化提出的最高目标。

2. 人的全面发展是人的一切属性的全面发展, 人的智力和体力、又包括人的思想、情操、道德、审美能力等。 人和社会关系的发展,是人的社会交往的普遍性和人对社会关系的控制的发展。 人与自然社会的统一上,在社会实践基础上人的自然素质、社会素质和心理素质的发展。

3. 人的全面发展不是指单个人的发展,而是指全社会每一个人的全面发展。 人的发展不仅应当是全面的,而且应当是自由的。 在整个社会不断发展的基础上,逐渐实现人的全面发展。

4. 人的人的全面发展,是人类进入文明时代后就开始产生的一种美好向往。 马克思主义把人的全面发展作为共产主义社会成员的成熟标志。