导图社区 2.犯罪构成

- 94

- 17

- 2

- 举报

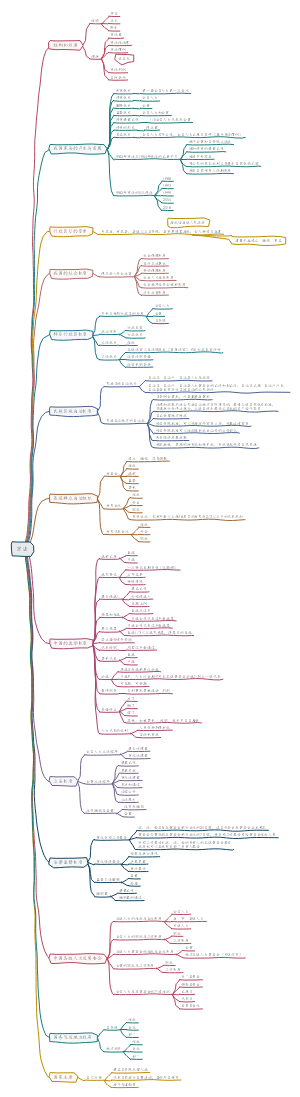

2.犯罪构成

2020年刑法笔记,根据柏浪涛内部讲义整理。全是干货!

编辑于2020-03-22 08:48:49- 相似推荐

- 大纲

犯罪构成

(客观)违法阶层

主体

个人

真正身份犯

教唆犯、帮助犯不要钱身份,间接正犯要求身份

国家工作人员:从事公务+公共管理性/行政职责性工作(体力&技术工作不算)

不真正身份犯

金融诈骗3/8纯正自然人犯罪: 贷款/信用卡/有价证券诈骗罪

成立单位目的就是为了犯罪/成立后主要就犯罪,以自然人犯罪论处(单位就是个人犯罪的目的和幌子

单位

主体:私营企业要有法人资格

主观:单位的整体意志

决策机构形成

领导、职员出于为单位谋利 ,根据其职权作出

条件:为全体成员谋取非法利益

单位没了,追究直接责任人; 单位并了,仍追原单位

双罚制:单位罚金,不能没收财产 单罚制:只罚责任人

行为

对法益没危险

不能犯,无罪

危害行为

判断标准:是否对法益创设了法律不允许的危险

降低危险与替代危险

降低危险行为不是危害行为

替代危险,指开创新的危险,不过比原危险程度低

被害人自陷风险

满足此二条件,被害人对结果负责

危险实施者、支配者

是被害人

是行为人(被害人同意)

判断标准(同时满足):主观上对危险有 认识能力;客观上对危险有控制能力

被害人负责

行为人负责

不作为:违反刑法义务性规定的行为

真正不作为

只能由不作为构成,刑法条文明规

不履行义务的方式,可以是积极举动, 也可是消极举动

把老父亲丢大街上,是积极举动, 构成遗弃罪的不作为犯

eg.遗弃罪、丢失枪支不报、拒不...

判断标准:刑法给该罪名设立的规范是不是义务性规范

不真正不作为 能为+应为+不为

应为

对危险源的监督义务

包括对自己先行行为的监管义务

行为降低危险,不产生作为义务

被害人自陷风险,不产生

客观排除犯罪事由

正当防卫不会

防卫过当会

紧急避险会

法令行为不会

犯罪行为会产生

对法益对象的保护义务

特定关系

基于法律规范产生

基于职务、业务、制度规定产生

基于合同契约

基于自愿接受行为产生

eg.把弃婴捡回家,则有继续救助义务

特定领域

特定领域管理者

eg.公交车司机

对特定领域内危险具有排他的支配作用

能为

作为的可能性

不为

前提:结果避免可能性

等价性(程度)

不作为与对应的作为犯罪具有等价性,才能构成犯罪

判断参考:1.作为义务的性质 2.行为人支配危险发展的程度高低

主观条件

主观故意还是过失

事实认识错误

会排除行为人的犯罪故意

对法律的认识错误

不知法者不免责

结果

实害犯&危险犯

实害犯/结果犯

过失犯都是实害犯

既遂犯

危险犯

具体危险犯

eg.实现阶段的中止犯和未遂犯

抽象危险犯

eg.预备阶段的预备犯和中止犯

行为犯&结果犯

将实害结果作为犯罪既遂条件的犯罪称为结果犯

将行为制造的严重危险状态作为既遂条件的犯罪成为行为犯

结果加重犯

一个行为制造两个结果

基本结果

定基本犯罪

加重结果

成为法定刑升格条件

eg.强奸致人重伤

主观要件:基本犯罪是故意犯罪,对加重结果一般是过失

对加重结果也可以是故意。 (常考的4个罪)

强奸致人重伤、死亡

拐卖妇女致人重伤、死亡

抢劫致人重伤、死亡

放火致人重伤、死亡

因果关系:基本犯罪和加重结果之间具有直接的因果关系

加重结果必须是基本犯罪导致的

因果关系

解决的是实害结果的归属问题

这里的实害结果主要指的是人身犯罪中的伤亡结果

一项结果归责于行为人,3个条件

行为:行为人行为创设了法律不允许的危险

注意:当不具有结果避免发生的可能性时, 结果的发生不能归属于未遵守义务

过程:该危险现实化为实害结果

结果:结果符合一定价值评价的要求

结果是指现实发生的结果,即使假设结果按正常发展必会发生,也不讨论

eg.穿越沙漠,水壶钻孔案

有因果关系不等于有刑事责任

存在介入因素的案件

必要条件与充分条件关系

典型案例:甲轻伤乙,乙被抢救。出院那天医院火灾乙被烧死,不能反推:如果甲不伤乙,乙就不会住院,医院火灾乙就不会烧死,得出乙的死亡结果和甲有因果关系。

危险的关系类型

第一步:判断介入因素与先前行为的关系

引发关系

例如(真题),甲朝站在船头的乙射击,乙无处可躲,被迫跳入湖里,乙溺水身亡。介入因素是被害人自身的行为(跳湖)。乙的跳湖是甲的开枪行为引发的,乙跳湖制造的危险应当算到甲的头上。因此,乙跳湖导致的死亡与甲的开枪行为具有因果关系。

独立关系

第二步:判断介入因素的危险与先前行为危险的关系

叠加关系

阻断关系

伤害—救助—阻断救助案件

死亡结果应该归属于阻断救助行为

因为救助已关闭危险流,阻断又开启了

行为人的第二个行为案件

前后相同性质的行为

前后不同性质的行为

相当与上面第一步判断的独立关系

第二步判断叠加还是阻断

无法查明的案件

一个人两个行为

根据存疑有利于被告人原则,选择较轻的情形认定

二个人各实施一个

是共犯

是:部分实行,全部负责

不是共犯

单独犯罪,存疑有利被告人原则

违法阻却事由

正当防卫

前提知识

正当化根据

前提:该行为具有违法性

起因条件

面临的侵害具有

不法性

只对具有攻击性、破坏性的不法侵害,才能进行

对侵害国家、社会法益原则上不擅自进行

不法侵害仅限于人的行为

狗咬人、地震那叫紧急避险

对正当防卫不能进行正当防卫;但对紧急避险可以进行紧急避险

防卫人不限于被害人被人

见义勇为

客观性

对未成年、精神病的不法侵害可以正当防卫

不法侵害包括故意和过失不法侵害;作为的和不作为的不法侵害

现实性

必须是现实存在的

行为人误以为 不存在的不法侵害而进行防卫,叫假象防卫

有过失

过失犯罪

无过失

意外事件

时间条件

正在进行的不法侵害不具有紧迫性,也可以进行正防

不法侵害开始的标准:法益面临比较紧迫的危险

结束的标准:法益面临的危险已彻底解除

不能从事后角度判断

不应从上帝视角判断

财产犯罪的特殊处理

犯罪人即使取得财务,但当场还来得及挽回的 情形下,视为侵害尚未结束,可正防

意思条件

防卫意志

不要求

防卫认识

防卫人认识到某项合法权利正在遭受不法侵害

偶然防卫

故意偶然防卫

过失偶然防卫

在制止不法侵害上, 没有做到主客观一致

结果无价值论(防卫认识不要说) 正当防卫

行为无价值论(防卫认识必要说) 犯罪未遂(坏行为-好结果)

偶然防卫

观点展示

结果无价值论

正当防卫

行为无价值链

不构成过失致人死亡但也不构成正当防卫

对象条件

限度条件

是否过当:必要性>相当性(比例原则)

特殊正当防卫

第二十条 【正当防卫】为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。 对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

紧急避险

第二十一条 【紧急避险】为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。 紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。 第一款中关于避免本人危险的规定,不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

时间条件-比正当防卫更早

限度条件-保护的法益大于或等于损害的法益

攻击性紧急避险

为避险,损害第三人(正对正)

防御性紧急避险

反击危险源(正对不正)

与正当防卫是包容评价关系:A与A+B,B指不法性

第三人也可以实施

被害人承诺

如果被害人同意他人对其加害,他人不构成犯罪

推定的

指现实中没有被承,但推定被害人得知真相后会作出承诺

eg.邻居不在家,起火,甲为抢救,闯入屋内

一般的

承诺必须是真实意思,行为人被欺骗、胁迫的无效

其他阻却事由

(主观)违法阶层

故意

第十四条 【故意犯罪】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。 故意犯罪,应当负刑事责任。

直接故意

间接故意

过失

第十五条 【过失犯罪】应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。 过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

疏忽大意

过于自信

无罪过

第十六条 【不可抗力和意外事件】行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

意外事件

不可抗力

有没有预见到可能会发生实害结果?

预见到

想不想结果发生?

想

直接故意

弃权(放任)

间接故意

反对

本可避免:过于自信的过失

不可避免:不可抗力

是否采取补救措施

没预见到

有没有认知的可能性?

有

疏忽大意的过失

没有

意外事件

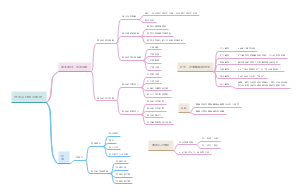

事实认识错误

客观阶层的危害行为

首先要满足“危害行为”的条件

主观阶层的主观认识

主观无故意

过失犯罪or意外事件

主观有故意

主要讨论方面

具体的错误(同一犯罪内)

对象错误(打错了)

既遂

打击错误(打歪了)

观点展示

法定符合说

拟制故意

具体符合说

未遂+过失

因果关系错误

狭义的因果关系错误-既遂 (看因果关系)

事前故意(结果推迟发生)

前一行为

故意

后一行为

过失

独立关系

阻断

并罚

叠加

想象竞合

结果提前实现

着手:既遂

有无着手故意

观点展示

行为故意说(多数观点)

结果故意说(少数观点)

未着手:过失+预备

想象竞合

抽象的错误(不同犯罪)

想犯A罪,结果犯了B罪

重复使用三段论,主客观包容评价,想象竞合

在A罪与A+B罪之间产生认识错误,无论主观上想犯哪个,行为人至少能构成A罪既遂。如果还构成A+B罪的未遂,想象竞合

责任阻却事由

年龄

第十七条 【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。

<14无责任年龄

14-16相对责任年龄

1.故意杀人;2.故意伤害致人重伤或死亡;3.强奸; 4.抢劫;5.贩卖毒品;6.放火;7.爆炸;8.投毒 包括拟制来的和竞合来的罪,帮助犯不算,事后转化抢劫不算

>16完全责任年龄

14-18、>75减轻责任年龄

能力

精神病:不能辨认/不能控制时造成的危害

不负责,责令看管/强疗

限定责任能力:半疯傻

又聋又哑、盲人:有刑事责任能力,但刑责能力减弱

从轻、减轻、免除

第一次吸毒,没有犯罪故意:可认定过失(非减轻)

明知会致幻--故意

事实认识错误

没有犯意,不构犯罪

不知者不为罪

法律认识错误(大小前提)

有违法认知可能性

不免责

不知法者不免责

没有违法认知可能性

免责

无期待可能性

法律不强人所难

如何从条文中识别一个罪名是实害犯 、具体危险犯、抽象危险犯

“造成严重后果”--实害犯

“足以造成严重后果”、“尚未造成...”--具体危险犯

实施某个行为就成立犯罪--抽象危险犯

重伤、死亡、被骗、被迫无效