导图社区 法学方法-杨仁寿 第四章(读书笔记)

- 76

- 3

- 3

- 举报

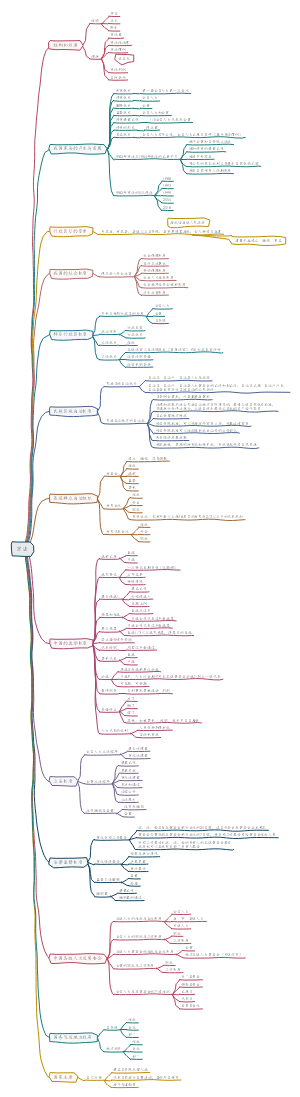

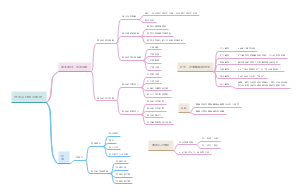

法学方法-杨仁寿 第四章(读书笔记)

该书的第四编 法学实践,这是该书最重要最实用的一part,本读书笔记花费了许多精力,分享给需要的法学生,一起努力。

编辑于2021-05-04 23:31:18- 法学方法

- 相似推荐

- 大纲

法学方法

一、法学的分类及其研究方法

(一)法学的分类

法学:又称为法解释学/法规范学,乃以法规范为其研究对象,以确定其法意,良以法律用语多取诸日常生活,须加阐明;不确定之法律概念,须加具体化;法规之冲突,更须加以调和也。

法社会学:以社会学的观点,检讨法之发生、变动及消灭,据以发现社会的因果法则,以探究立法旨趣。

第一次规范:隐藏于人类社会生活中,使人类社会生活得以生成发展的“内在秩序”→ 可于实际社会中“感觉”其存在,对于第二次规范居于指导地位

第二次规范:成文法

杨仁寿:成文法者,无非择“社会的惯行”中,必须遵守者,垂为明文而已。

=朱庆育:民法规范只是立法者对于民众交往习惯的概括,因而是被“发现”而非被“创造”的。

法理学:探究法的本质,何谓“法”?何以法须有强制力?何以必须遵守“法”?“法”与“权力”的关系为何?

法目的学

法学方法论:综合对于法之“体”、“用”所为研究之成果,借以确立法学研究之合理方法,而检验法之妥当性。

(二)法学的研究方法

【广义的法律解释】

1. 狭义的法律解释

2. 价值补充

3. 漏洞补充

二、广义的法律解释

(一)指导理念

1. 解释之妥当性

解释之妥当性涉及“立法精神”或“立法者之意思”。若法律制定日久,社会情况已有变迁时,并非指立法者立法当时之意思而言,而系应指依立法者若处于今日所应有的意思,以贯彻法律规范意思,而为解释。

2. 解释指现在性

解释之妥当性所派生之另一指导理念。苟发生立法时未料及之事件,自须衡量现行环境及价值判断之各种变化,以探求立法者若于今日“立法”时,所可能表示之意思,始能掌握法律的“一般妥当性”。

3. 解释之创造性

苟待修正法律,在短时间恐难克奏肤功,基于解释现在性之要求,必须创造最合乎目的性的理论解释,始足因应。

4. 解释之社会性

就具体事件阐释法律时,应顾及具体的妥当性,直视社会的实际需要,把握现时具有生命的社会诸事象,始不能架空,并为人乐于接受。

(二)内容

1. 狭义的法律解释

1.1 含义

系指于法律规定不明确时,以文义、体系、法意、比较、目的或合宪等解释方法,探究法律之规范意旨。其旨在澄清法律释义,使法律含义明确化、正确化。

1.2 方法

1.2.1 文义解释

含义

按照法文用语之文义以及通常使用方式而为解释,据以确定法律之意义。→ 同一法律中苟使用同一用语,或此一法律与他法律使用同一用语,若别无特别理由,亦宜作同一解释。

e.g 对公务员职务上之行为行贿之人是否为“被害人?”

适用情形

文义解释的结果有多种可能性时,即在“框”内有二种或二种以上之届时可能时→ 应依论理解释及社会学的解释,始能解决。

文义解释& 论理解释

(1)法律解释,应以文义解释为先,有复数解释之可能性时,始继以论理解释或社会学的解释,就法文文义上可能之意义,加以限定

(2)论理解释或社会学的解释结果,与文义解释结果不一致时,如不超过文义或立法旨趣之“预测可能性”时,仍应依论理解释或社会学解释结果。即:虽超出文义的“字句”,亦属无妨。但其极限,须受文义或立法旨趣之“预测可能性”之限制。

e.g 瓦斯是否属于“动产”?

1.2.2 论理解释

1.2.2.1 体系解释

含义

以法律条文在法律体系上之地位,即依其编章节条项款之前后关联位置,或相关法条之法意,阐明规范意旨之解释方法。即:就各个法条观之,其规定或不完整,或彼此矛盾,而有所谓“不完全性”或“体系违反”,惟透过此项解释方法,均不难使之完整顺畅而无冲突,此乃属体系解释之功能。

e.g 在无偿委托中,受托人有具体过失时,应否负责?

内涵&外延

内涵:(质的方面)指一概念所表达事物所必须具备性质的总和而言。

外延:(量的方面)指具有确定内涵,所涵盖各分子全体的范围。

内容

(1)扩张解释

适用情形

多用于立法者仅粗糙的规定,或立法后不适合社会的实际需要之情形

含义

指法律规定之文义,失之过于狭隘,不足以表示立法之意义,因而扩张法文之意义,以期正确适用而言。扩张法文之意义,须在文义“预测可能性”的射程内。苟其内涵相同,或为其内涵所能涵盖时,在不违背立法之目的,殆均可为扩张解释。

e.g 拴马案:此处禁止拴马,小马本无缰绳可拴,故此处之“马”不包括“小马”

扩张解释vs 目的性扩张

目的性扩张:对法律文义所未涵盖某一类型,由于立法者之疏忽,未将之包括在内,为贯彻规范意旨,乃将该一类型包括在该法律适用范围内。→ 将原不为文义所涵盖之类型包括于该法律之适用范围之内,其超出了文义可能之范围,属于“漏洞补充”方法之一。

是否在文字之“预测可能性”之内?

扩张解释:是

目的性扩张:否

(2)限缩解释

适用情形

多为保护立法后所生之利益而为解释,盖立法者虽未必有此意图,但予以扩张解释并不违反立法者之意图,亦即立法者若见及此,殆不反对也。

含义

指法律规定之文义,过于广泛,因而限缩法文之意义,局限于核心,以期正确适用而言。

e.g 拴马案:此处禁止拴马,则是否禁止栓驴?

限缩解释vs 目的性限缩

目的性限缩:

适用理由

限缩解释:消极地将文义局限于其核心部分

目的性限缩:积极地将不合规范意旨部分予以剔除,使之不在该法律适用范围之列

(3)反对解释

适用情形

在考量禁止目的后所为解释,必无类推适用之情形后,始可反对解释

含义

依照法律规定之文字,推论其反对之结果,解以阐明法律之真意而言,亦即自相异之构成要件,以推论其相异之法律效果而言。

法理:相异之事件,应为相异之处理。

e.g “行为之处罚,以行为时之法律有明文规定者为限”反对解释为:法无明文规定不为罪

反对解释vs目的性限缩

同:法理相同

相异之事件,应为相异之处理

异:是否在文义“射程”之内

反对解释:论理解释的一种,依其推论之结果,在于反对文义“射程”之内

目的性限缩:漏洞补充的一种,所剔除之部分,已在“文义”之外

反对解释vs 扩张解释

同一法条可为扩张解释,亦可为反对解释,应先为扩张解释

e.g “禁止吸食鸦片” ——若先为扩张解释,鸦片之烟灰亦在禁止之列,合乎规范意旨。若先为反对解释,则烟灰不在禁止之列,自甚不恰当也。

反对解释的限制

某一法律规定,可否作反对解释,应视其构成要件(p)与其法律效果(q)间之“行文”在其相互间之逻辑关系加以决定。

(1)外延的包含→ × 反对解释

有p就有q情形 q将p的外延包含,非将一切必要条件悉予列举,苟为反对解释,则不合逻辑。

e.g 白马是马,不能反对解释为“白马不是马”

(2)内涵的包含→ √ 反对解释

无p即无q情形

e.g “主管机关依法查阅前项船舶文书及文件时,船长应即送验”反对解释为“主管机关未依法查阅前项船舶文书及文件时,船长自无须送验”

(3)相互的包含→ √ 反对解释

有p有q,无p无q,pq相重叠之情形

e.g “成年即满二十岁”反对解释为“未满二十岁为非成年”

Sum: 并非任何法律条文均可为反对解释。其可否为反对解释,乃取决于“法律要件”与“法律效果”间是否具有“内涵的包含”或“相互的包含”之逻辑关系。

在以下两种情形,反对解释与类推适用始发生竞合情形?在外延的包含关系下,两者不会竞合?→ 如何理解?

(4)当然解释

含义

法文虽未规定,惟依规范目的衡量,或逻辑上之推论,其事实较之法律所规定者,更有适用之理由,而迳行适用该法律规定而言,良以立法机关于制定法律之际,为使条文简洁,对某一事项虽未设有“直接规定”,但依已规定事项之目的考量,或逻辑上之推论,该未规定之事项,更有适用于已规定之理由时,其适用该规定,乃属当然。(在目的考量上,未规定之事项,具有事理或情理上之当然关系,或在逻辑上二者有必然之当然关系,均可认为未规定之事项,已涵盖于已规定事项中。)

表现方式

以小推大:举轻以明重

以大推小:举重以明轻

当然解释vs 类推适用:直接推论or间接推论?

当然解释:直接推论,其思维过程一经带进,即导出结论,无须借助于其他命题

类推适用:间接推论,基本上法律未设规定,是一种漏洞,考量立法旨趣,法律虽未设规定,惟在目的考量上,与现有条文具有类似行,应予比附援引,始能达到“等者等之”目的。需通过三段论法始能完成推论使命。

e.g 拴马案:法官苟认为牛、羊等与“马”重要之点(禁止目的)相同,即可类推适用,并予禁止拴束缚系也。

Sum: 若发现某事项已逸出立法旨趣之预测可能性之外,殆均为类推适用,不能迳为当然解释

当然解释vs 扩张解释:在谁的射程范围之内?

当然解释:在“立法旨趣”之预测可能性内

扩张解释:在“文义”之预测可能性内

体系解释vs 社会学的解释

同

以法文之文义解释为基础,当文义解释结果有多种可能性时,进一步确定其涵义,使之明确的方法→ 均须在文义解释可能之文义范围内作成

异

体系解释:在确定文义内涵时,须考虑法律条文间各种关联关系,使条文的体系完整,不生矛盾或冲突

社会学的解释:在确定文义内涵时,偏重于社会效果的预测及其目的之考量

社会学的解释操作方法: ① 对每一种解释可能产生的社会效果加以预测 ② 确定社会统治的目的,并由此目的予以衡量各种解释所生之社会效果,何者最符合该目的,若认为任之不罚,合乎社会统治目的,即应依共同生活之观念予以解释

1.2.2.2 法意解释

含义

历史解释/沿革解释,指探求立法者于制定法律时所作价值判断及其所欲实践的目的,以推知立法者之意思,而为解释之方法。 立法史及立法过程中所参考的一切资料,遂成为法意解释主要依据。

立法者意思:指依当时立法者若处于今日应有之意思。 → 法意解释,在社会情况变迁时,应依社会现有的观念,就立法资料的价值予以评估,而不能以立法当时社会所存的观念评估,其解释的目的在于发现客观的规范意志,而非探求立法者主观之意思(立法意思之现在化及客观化)。

1.2.2.3 比较解释

含义

比较参酌外国立法及判例学说,作为诠释本国法律之参考资料,以实践其规范目的之解释方法。

注意

(1)对外国立法例或学说要有充分了解

(2)应将所获参考资料及参考之理由加以说明

1.2.2.4 目的解释

含义

以法律规范目的,阐释法律疑义之方法。

法律目的,有于法律中予以明定者

e.g 劳动基准法“……保障劳工权益,加强劳雇关系,促进社会与经济发展”

法律目的,未于法律中规定者→ 可从法律名称中觅其目的者

e.g 军人及家属优待条例

法律目的,未于法律中规定者,又无从于法律名称中觅其目的者→ 逆推法 ( 对法律个别规定或多数规定所欲实现之“基本价值判断”加以分析、整合,理出多数个别规定所欲实现目的,斯即规范目的)

目的解释vs 法意解释

同:阐明规范意旨

异:着眼点

目的解释:从整体之法律目的(法律目的)解释

法意解释:从个别规定之法意(历史沿革)探求

1.2.2.5 合宪解释

含义

以较高或宪法规范之意旨,而为解释位阶较低法规之方法。

合宪解释vs 目的解释vs 法意解释

合宪解释:以高位阶之规范,阐释低位阶法规之含义

目的解释:以某一位阶某法律之整个规范目的,阐释各个法律规定之含义

法意解释:以立法史及立法资料等探求各个法律规定之立法意旨,阐释各该条法律规定之含义

1.2.3 类推解释

1.2.3.1 含义

就法律未规定之事项,此附援引与其性质相类似之规定,以为适用。类推适用系基于平等原则之理念,而普遍为法院所适用,“相类似之案件,应为相同之处理”,为类推适用之基本原理。

1.2.3.2 适用

(1)为类推适用时,需考察法律所未设之规定究竟是有意的不规定还是立法者之疏忽,未预见或情况变更所致,若是有意的则无补充问题。

√ 公开的漏洞:法律依其规范意旨,原应积极地设其规定,而未设规定→ 类推适用

× 隐藏的漏洞:法律依其规范意旨,原应消极地限制,而未设限制→ 目的性限缩

(2)须探求法律规范意旨,觅出彼此相类似之点,建立可供比附援引之共通原则,而后将某一类型之法律效果,适用于另一类型之上。

1.2.3.3 特征

(1)间接推论

M是P,S与M类似,故S是P,须经由“S与M类似”这一命题为之媒介,始能完成推论

vs 直接推论:所有S是P,故某S亦为P,其思维过程,乃一经带进,即导出结论,无须借助于其他命题。

(2)由“特殊到特殊”、“个别到个别”之推论

类推适用的前提须为“个别”命题或“特殊”命题

(3)类推适用所获之结论,并非绝对可靠,仅能得一不太确实之结论而已,有时甚至导出错误之结论。

类推适用所依据的前提是特殊命题,且类推基础又涉及人的价值判断,故其结论只有盖然性而已,难期确实可靠→ 其结论宁重妥当与否,无须计及真伪

e.g 地球上有人类居住,火星上之气候、温度等于地球类似,于是推论星上亦有人类居住 → 结论不太可靠

(4)基于“类似性质”或“类似关系”所为之推论

M是P,S与M类似,故S是P→ “类似性质”是类推适用的基础

问题:须至如何相同之程度,始得谓“类似”?

甲案有A、B、C、D性质,乙案有A、B、D、E性质。A、B、D性质为两案之“重要性质”,则甲乙两案有类似性。

2. 价值补充

2.1 含义

对于不确定法律概念或概括条款,法律本身极为抽象,须于具体个案中予以价值判断,使之具体化,而后其法律功能始能充分发挥,此种透过法官予以价值判断,使其规范意旨具体化之解释方法,谓之价值补充。

2.2 适用情形

2.2.1 不确定法律概念

含义

有些法律概念需要审判者在个案中斟酌一切情事始可确定,亦即需由审判官予以价值判断,始克具体化。

e.g 民法:重大事由、显失公平、相当数额等 刑法:或以他法、其他相类情形等

限制

法官将不确定法律概念具体化时,须将理由说明确,而且切莫引用他例,以为判断之基准

2.2.2 概括条款

含义

有些条项,仅就原则的概括规定,必由审判官于具体案件中公平裁决,其规范功能始能具体显现。

e.g 诚实信用原则、权利不得滥用原则

适用

(1)就某一具体事件,适用某法律规定或援用诚信原则,如均能获致同一结论时,应迳行适用该法律之规定,不得援用诚信原则,而置该法律规定于不顾

(2)适用法律时,必其价值隐晦不明时,帝王条款始能出而指导,断不能于价值判断甚明时,动辄援用诚信原则,致法律欠缺稳定

(3)补充漏洞时,若漏洞能迳行以“漏洞补充方法”(e.g 类推适用、目的性限缩等)加以补充,而其补充结果与援用诚信原则可获得同一结论时,亦不得援用诚信原则→ 以免损及与补充方法密连法律之尊严

(4)援用诚信原则结果,若导致与法律规定相反的结论,亦不在被允许之列,盖于此情形,若亦被允许,则法律解释者,将可借适用诚信原则之美名,而为所欲为之解释也

(5)以漏洞补充方法(e.g 类推适用、目的性限缩等)补充漏洞的结果,若与援用诚信原则获相反结果时,诚信原则之援用亦应予“软化”,不得再予援用→ 以免损及与补充方法密连法律之尊严

(6)若援用诚信原则,与判例有差时,判例应依法定程序予以变更

Sum:: 介乎“狭义的法律解释”与“漏洞补充”之间,价值补充乃对不确定法律概念及概括条款的一种解释方法。法律上有些法律概念,赋予法官斟酌一切情事予以确定者,谓之不确定法律概念,盖此等概念,于法律本身未予确定也。又有些条款,仅就原则概括的规定,赋予法官就具体案件公平衡量,妥善运用者,称为概括条款。 价值补充:对于不确定法律概念或概括条款,法律本身极为抽象,须于具体个案中予以价值判断,使之具体化,而后其法律功能始能充分发挥,此种透过法官予以价值判断,使其规范意旨具体化之解释方法,谓之价值补充。

2.3 功能

使法院能适应社会经济及论理道德价值观之变迁,而使法律能与时俱进,以实践其规范功能

3. 漏洞补充

3.1 含义

法律规范对于应规定之事项,由于立法者之疏忽,未预见,或情况变更,致就某一法律事实未设规定时,审判官应探求规范目的,就此漏洞加以补充。

由于其非在法律规定文字内运用“解释法律的方法”所能填补,须由法官探求法律目的加以“创造”,故“法官造法”即指漏洞补充 → 功能:法律漏洞是一种法律“违反计划的不圆满性”,漏洞补充功能在于消除秩序中的“体系违反”,由此法律追求的“价值”可充分圆满地获得实现

3.2 适用情形

√ 法律应规定,却由于立法者疏忽,未规定

× 立法者有意不为规定,或有意不适用类似情况

3.3 漏洞补充vs 法律解释

漏洞补充:法律欠缺规定

法律解释:法律规定不明确

3.4 漏洞补充vs 价值补充

漏洞补充:法官依“法理”而为填补

【法理】指法理之原理,亦即自法律根本精神演绎而得之法理一般的原则→ 在具体化以前,不生规范作用,不能据为个案裁判之依据,须借由补充的方法,获得具体的规范,始可发生规范的作用

【法律的根本精神】确保社会制度或保障其健全发达,在法律上所需要之精神→ 法律制度必有其统一性

功能

(1)补充法律

(2)督促作用:可供审查法律是否为一“善法”

存在形式

(1)平等原则

“相类似之事件,应为相同之处理”→ 案件具有类似性→ 类推适用

“不相类似之事件,应为不同之处理”→ 案件具有差异性→ 目的性限缩(反对解释)

(2)规范目的

为贯彻立法旨趣,将法律文义所涵盖之类型,排除于盖法律之适用范围外,或对法律文义所未涵盖之类型,包括于该法律之适用范围内而言,前者属“目的性限缩”,后者则为“目的性扩张”

目的性限缩与目的性扩张vs 限缩解释与扩张解释

目的性限缩与目的性扩张:将某项法律规定之适用范围加以新所或扩张,以贯彻其规范意旨→ 属漏洞补充

限缩解释与扩张解释:将法律概念局限于或扩张其核心意义→ 属狭义的法律解释

(3)法理念

(4)事理

若法理存在于法理规定本身,法院可依具体情况而为衡量,系属价值补充问题,非漏洞补充 e.g “民事所适用之习惯,以不悖于公共秩序或善良风俗者为限”

价值补充:由于立法者之授权,依具体情况而为衡量

3.5 方法

3.5.1 目的性限缩

含义

对法律文义所涵盖的某一类型,由于立法者之疏忽,未将之 排除在外,为贯彻规范意旨,乃将该一类型排除在该法律适用范围外之漏洞补充方法。

基本法理:非相似之事件,应作不同处理,可将不符规范目的之部分排除在外

适用情形

隐藏漏洞:依法律规范意旨,原应将某类型消极地设其限制而未设限制,即构成隐藏的漏洞,须透过目的性限缩,将原须设限排除之部分剔除,使法律恢复原规范意旨的原貌 Link- 类推解释:公开漏洞

适用方法

将原文义所涵盖的类型,加以审视,分为合乎规范意旨之类型,与不合乎规范意旨之类型,而后依限缩的剔除作用,将不合规范意旨部分的类型排除在该法律的适用范围之外。

特征

(1)间接推论

M是P,M1非M,故M1非P→ 一般到特殊

(2)演绎推论

(3)从法条规范意旨角度加以考量

合乎规范意旨之类型

不合乎规范意旨之类型

(4)可贯彻法律目的,并于被告有利,故于刑事案件亦可为之

目的性限缩vs 限缩解释

目的性限缩:将原为法律文义所涵盖的类型积极地剔除其不合规范意旨之部分,使之不在该法律适用范围之列→ 添加限制性规范→ 漏洞补充

限缩解释:因文义过于广泛,消极地将文义局限于其核心部分,以期正确适用→ 采取较窄的文义限缩规范的适用范围→ 狭义的法律解释

适用:如文义可为切割,直接分类而不损及其核心意义时,多采限缩解释,若不能将文义予以切割分类则以目的性限缩为之 Link- 体系解释

目的性限缩vs 反对解释

目的性限缩:漏洞补充,弥补隐藏的漏洞

反对解释:体系解释(狭义的法律解释),以法律条文在法律体系上之地位,即依其便章节条项之前后关联位置,或相关法条或法条本身之法意,阐明规范意旨之解释方法。

适用:在同一法条内,可为“目的性限缩”,亦可为“反对解释”时,应先为目的性限缩

3.5.2 目的性扩张

含义

对法律文义所未涵盖的某一类型,由于立法者之疏忽,未将之包括在内,为贯彻规范意旨,乃将该一类型包括在该法律适用范围内的漏洞补充方法

目的性扩张vs 扩张解释:在文义“预测可能性”之内还是之外?

目的性扩张:之外——漏洞补充,将原未为法律文义所涵盖的类型,将其合乎规范意旨部分“包括”在内,使所包括之类型逾乎文义

扩张解释:之内——狭义的法律解释,因文义过于狭窄,不足以表示立法之真义,乃扩张法文之意义,以期正确适用

适用方法

将原文所未涵盖的类型,加以审视,如发现该类型与文义所涵盖的类型,出于同一规范意旨,即依扩张的包括作用,将该文义所未涵盖而合乎规范意旨之部分类型,包括在该法律的适用范围之内

特征

(1)间接推论

凡M是P,M1亦为M,故M1是P

(2)演绎推论

一般到特殊

(3)从法条之规范意旨角度考量→ 将原文所未涵盖而合乎规范意旨的类型包括进来

3.5.3 创造性补充

含义

依据法理,就现存实证法毫无依据之类型,创造其规范依据而言。良以法律有时而尽,又不能从上述三种漏洞补充方法中寻觅依据,如认有必要加以规范时,唯有依据法理念及事理,创造规范,以济其穷

限制

法官为“创造性补充”时,仍应以维持整个法律秩序体系性为出发点,不能凭空创造

法官为“创造性补充”时,理由务必详尽

3.5.4 类推适用

类推适用vs 类推解释

类推适用:漏洞补充——相类似之案件,应为相同之处理。须经三段论法推演而成:M法律要件有P法律效果,S与M法律要件类似,故S亦有P法律效果。

类推解释:狭义的法律解释——在文义范围内作成解释,仅于解释法文用语之文义时,用体系解释之方法,类推其他法条用语之含义加以阐释,无须经三段论法加以推演

类推适用vs 扩张解释

类推适用:就法律未规定之事项,比附援引与其性质相类似之规定,而为适用 e.g 窃取电气案

扩张解释:因法律文义失之过狭,不足以表示立法之真义,乃扩张法文之意义,以期正确适用 e.g 电鱼案:“投放药品、饵饼或爆裂物予水中,以麻醉或灭害鱼类者,处一年以下有期徒刑并科百元以下罚金”——“药品”是否包含“电流”?“电流”已逸出文义“射程”之外,应属类推适用

Sum:二者界限难以划分——须依法官个人法律哲学修养

vs 法律本质之再认识:e.g 宾馆房间是否属于“公众得出入之场所”?

类推适用vs 反对解释:目的

类推适用:重在妥当性

反对解释:重在安定性

适用:类推适用先于反对解释——在一条条文可为类推适用,亦可为反对解释时,应先检视其适用之案例,与法律要件有无类似性?为类推适用是否合乎法律制定之目的?若合乎,则应先为类推适用。若先为反对解释,则类推适用无异于为其所排斥,是不合理的。 e.g “禁止带狗进入”案:是否禁止带熊?——若先为反对解释,则可带熊入内→ 应先考虑该规范之目的何在,如是否为防范危及室内其他人员之安全等,为贯彻规范意旨,熊自亦在禁止之列,应先为类推适用

类推适用vs 当然解释:是否在立法旨趣预测可能性范围之内

类推解释:之外

当然解释:之内

Sum:民法领域内区分作用不大,但在刑法领域区分十分重要 e.g (民法)“军人及其家属优待条例”关于建筑房屋承租之基地,在军人服役期间,可否任出租人请求拆还?——为贯彻保护军人及其家属生活之本旨,应类推适用加以保护,出租人不得任意请求拆还。 e.g (刑法)文字或图画都是符号的一种,闭路电视所传递之符号,较之文字或图画更为具体,若有人以闭路电视散布猥亵之动作,应为当然解释而加以科处,不能认为此为类推适用而判决无罪。

相异之事件,应未相异之处理

立法者疏忽或未预见,不能在法律条文可能之文义范围内形成大前提→ 须漏洞补充→ 目的性限缩

立法者有意沉默,其大前提仍可自法律条文之文义推论而得→ 反对解释

e.g “代理人非经本人之许诺,不得为本人与自己之法律行为,亦不得既为第三人之代理人,而为本人与第三人之法律行为。但其法律行为,系专履行债务者,不在此限” → 若先为反对解释,将使代理人单纯赠与本人之契约不能生效,有违法意。因此应先为目的性限缩,就代理人单纯赠与本人之案例类型,载设例外,使此等法律行为仍生效力,盖此不仅无利益冲突之弊,亦附和现行民法保护本人法意之本旨