导图社区 第五章 故意犯罪的停止形态

- 98

- 10

- 1

- 举报

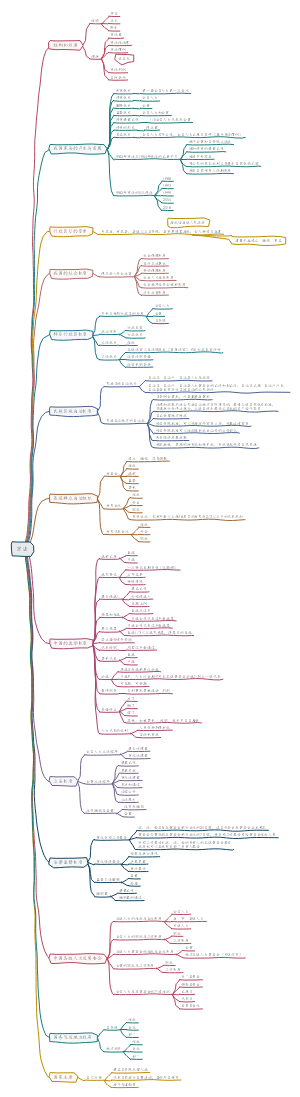

第五章 故意犯罪的停止形态

这是一篇关于第五章 故意犯罪的停止形态的思维导图。故意犯罪的停止形态,是指故意犯罪在犯罪过程的不同阶段由于各种原因而停止下来所呈现的不同状态。

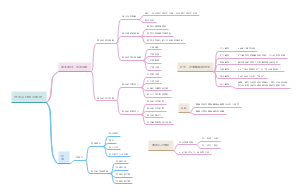

编辑于2021-05-17 09:56:30- 第十二章 刑罚消灭制度

这是一篇关于第十二章 刑罚消灭制度的思维导图。都是根据个人对教材的理解整理所得,大家可以根据自己的复习情况进行增减。希望能帮助大家理清知识脉络、提高学习效率,祝大家考试顺利~

- 第十一章 刑罚执行制度

这是一篇关于第十一章 刑罚执行制度的思维导图。本思维导图的主题是刑罚的执行,包含减刑和假释两部分,并进一步说明它们各自的对象、条件、限度、区别等知识要点,贴合法考考试要点,欢迎采纳!一起学习吧

- 第二章 犯罪概念

这是一篇关于第二章 犯罪概念的思维导图。犯罪指对犯罪各种内在、外在特征的高度、准确的概括,是对犯罪的内涵和外延的确切、简要的说明。犯罪概念一般分为形式概念、实质概念、混合概念。中国刑法中的犯罪概念是形式与实质相统一的犯罪混合概念,也就是指触犯了法律。

第五章 故意犯罪的停止形态

社区模板帮助中心,点此进入>>

- 第十二章 刑罚消灭制度

这是一篇关于第十二章 刑罚消灭制度的思维导图。都是根据个人对教材的理解整理所得,大家可以根据自己的复习情况进行增减。希望能帮助大家理清知识脉络、提高学习效率,祝大家考试顺利~

- 第十一章 刑罚执行制度

这是一篇关于第十一章 刑罚执行制度的思维导图。本思维导图的主题是刑罚的执行,包含减刑和假释两部分,并进一步说明它们各自的对象、条件、限度、区别等知识要点,贴合法考考试要点,欢迎采纳!一起学习吧

- 第二章 犯罪概念

这是一篇关于第二章 犯罪概念的思维导图。犯罪指对犯罪各种内在、外在特征的高度、准确的概括,是对犯罪的内涵和外延的确切、简要的说明。犯罪概念一般分为形式概念、实质概念、混合概念。中国刑法中的犯罪概念是形式与实质相统一的犯罪混合概念,也就是指触犯了法律。

- 相似推荐

- 大纲

第五章 故意犯罪的停止形态

故意犯罪的停止形态概述

定义

是指在故意犯罪过程中因为某种原因而停止所呈现的状态

特征

1||| 它是直接故意犯罪进展的结局状态

2||| 它是依据法律规定认定的犯罪进展形态,对每一个犯罪的结局状态依法进行评价后,最终确定其犯罪的法律形态

范围

直接故意犯罪→犯罪的未完成形态

过失犯罪、间接故意→(不存在)犯罪的预备、中止、未遂

完成形态 (犯罪既遂,也是法律所确立的标准形态)

犯罪既遂

是指犯罪人的行为完整地实现了刑法分则条文所规定的全部犯罪构成的事实

犯罪既遂的标准

【结果说】

【目的说】

【构成要件说】 (通说采取构成要件齐备说)

犯罪既遂的形态 (根据犯罪构成的既遂形态呈现出不同)

实害犯

行为必须已造成法定的实害后果,才是该罪的既遂

危险犯

危险犯的特征是发生侵害法益的现实危险是既遂的要件。只要行为足以造成某种严重后果发生的危险,就是该罪的既遂。

行为犯

犯罪行为实施到一定程度即构成既遂。只要实行了某种犯罪行为,就是该罪的既遂

对既遂犯的处罚

对既遂犯,按照分则条文规定的法定刑处罚

【注意】倘若犯罪已得逞,即已完成,不复有成立该犯罪未完成形态的可能性

非完成形态 (特殊形态或犯罪既遂的修正形态)

犯罪预备

第二十二条【犯罪预备】为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚

概念

是为了犯罪,准备工具、制造条件的行为。有犯罪预备行为,因意志以外的原因(违背犯罪分子本意的原因)而未能着手实行的,是预备犯。预备犯(=犯罪预备的停止形态)是犯罪的未完成形态之一

特征

行为人具有为便利实行、完成某种犯罪的主观意图 (为了犯罪)

客观上犯罪人进行了准备工具、制造条件等犯罪的预备活动 (准备工具、制造条件的行为)

准备工具:是指准备为实行犯罪使用的各种物品,如为杀人而购买刀、枪、毒药等

制造条件:是指为实行犯罪制造机会或创造条件,如进行犯罪前的调查,排除实行犯罪的障碍,前往犯罪现场或者诱骗被害人赴犯罪地点,跟踪或者守候被害人,引诱共同犯罪人(&犯意表示:仅表达自己要做,并未邀请他人),商议或者拟定实施犯罪的计划等

犯规的预备行为由于犯罪分子意志以外的原因被阻止在犯罪准备阶段,未能进展到着手实行犯罪(因意志以外的原因)

犯意表示和犯罪预备

犯意表示

是指行为人以口头、文字等形式将其直接故意犯罪的意图明确表露出来,没有任何具体的犯罪准备活动。

犯意表示停留在思想表露的范畴,而不是任何犯罪行为,对外界不发生现实的影响,故不认为是犯罪

犯罪预备

越过了思想认识阶段,实施了为犯罪准备工具、制造条件的行为,并有进一步发展至犯罪的实行的可能,在重视犯罪预防的背景下,具有一定的可罚性。

对预备犯的处罚

《刑法》第22条第2款规定,对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚

犯规未遂

第二十二条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。 对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

概念

犯罪未遂,指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的形态。犯罪未遂是犯罪未完成形态之一

特征

(1) 犯罪分子已着手实行犯罪

已着手实行犯罪,指犯罪分子已经开始实行刑法分则条文所规定的某种犯罪的基本构成要素的行为。

一般认为,着手的实质判断标准是行为是否“具有法益侵害的紧迫性(至少有一种可能受到侵害的危险)”。

(2) 犯罪未得逞(没有既遂)

是指犯罪没有既遂,即犯罪行为尚未完整地满足刑法分则规定的全部犯罪构成事实

(3) 犯罪未得逞是由于犯罪分子意志以外的原因

犯罪分子意志以外的原因,是违背犯罪分子本意的原因。犯罪未得逞并不是犯罪分子自愿的,而是由不可克服的客观障碍造成的。

犯罪分子意志以外的原因主要有:被害人的反抗、第三者的阻止、自然力的阻碍、物质的阻碍、犯罪人能力不足、认识发生错误等

犯罪未遂的类型

实行终了的未遂&未实行终了的未遂 (根据犯罪实行行为是否完成)

实行终了的未遂

指行为人把实现犯罪意图必要的行为实施完毕的未遂

未实行终了未遂

指行为人没有把实现犯罪意图必要的行为实施完毕的未遂

能犯未遂&不能犯未遂 (根据犯罪实行行为能够实际达到既遂状态为准备)

能犯未遂

有可能达到既遂的未遂

不能犯未遂

因事实认识错误,不可能达到既遂的未遂(根据表现形式不同,可分)

工具(手段、方法)不能犯的未遂

对象不能犯的未遂

从主观方面讲,往往是由于事实认识错误造成的, 从犯罪过程的形态上讲,行为人因为认识错误这种意志以外的原因而未能得逞的,属于犯罪未遂

迷信犯、愚昧犯(不为罪,不可罚)&不能犯未遂(构成犯罪,按照未遂犯处罚)的区别

迷信犯或者愚昧犯,是指适用迷信或者愚昧的方式犯罪,按照科学的观念根本不可能对法律利益造成损害的情况

区别

是否犯常识错误

√迷信犯、愚昧犯

×不能犯未遂

实际使用的方法与预定的方法是否一致

√迷信犯、愚昧犯

×不能犯未遂

对未遂犯的处罚

《刑法》第23条第2款规定,对未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚

犯罪中止

第二十四条【犯罪中止】在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。 对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

概念

犯罪中止,指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的形态。犯罪中止也是犯罪的未完成形态之一

特征

(1) 时间性 (在犯罪过程中)

犯罪过程,指从犯罪预备开始到犯罪既遂以前的全过程

① 犯罪明显告一段落归于未遂后,有某种补救行为的,不成立中止

② 在犯罪过程中,自动放弃可重复加害行为的,可以成立中止

(2) 自动性 (自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生)

自动放弃犯罪,指犯罪分子在自认为能够完成犯罪的情况下,有本人自主地决定放弃犯罪

自动有效地防止犯罪结果发生,指在犯罪行为实行终了、犯罪结果尚未发生的特定场合,行为人自动采取积极行动实际有效地阻止了犯罪结果的发生

自动中止犯罪,只要是犯罪分子认为自己能够将犯罪进行到底而自动停止犯罪行为,或者自动有效地防止犯罪结果发生,都认为具备自动性

(3) 客观有效性 (实施中止行为并有效地阻止犯罪结果发生)

中止不仅仅是一个良好的愿望,还应当有客观的放弃犯罪或阻止结果发生的实际行动并有效地阻止犯罪结果发生

分类

预备阶段的中止

实行阶段的中止

未实行终了的中止

实行终了的中止

对中止犯的处罚

《刑法》第24条第2款规定,对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。这里所称的造成“损害”(其他损害),不是犯罪既遂结果。如果发生了犯罪既遂的结果,认为犯罪已然完成,不成立犯罪中止。

在犯罪过程中,区分未遂和中止

未遂:欲而不能

中止:能而不欲

能与不能从行为人主观角度判断

判断未完成形态两步走

1||| 判断犯罪停止于何种阶段

着手的实质标准“是否具有法益侵害的紧迫性”

×预备阶段

√实行阶段

2||| 判断犯罪停止的原因

意志以内:主动放弃

意志以外:非自愿,客观阻碍

对象错误

客体错误