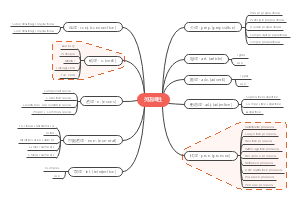

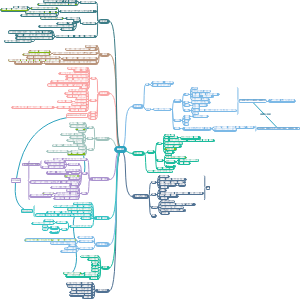

导图社区 城市化过程中城郊农村社区治理结构变迁 ——基于广州A区的研究思维导图

- 56

- 0

- 0

- 举报

城市化过程中城郊农村社区治理结构变迁 ——基于广州A区的研究思维导图

城郊社区作为基层社会的重要组成部分,发源于传统农村社区,承载和反映了底层民众的生活,其变迁过程能展示出一幅城市化对传统农村社区不断塑造的画卷。

编辑于2022-06-13 23:56:02- 农村

- 三农

- 治理

- 乡村文化

- 城郊

- 相似推荐

- 大纲

城市化过程中城郊农村社区治理结构变迁 ——基于广州A区的研究

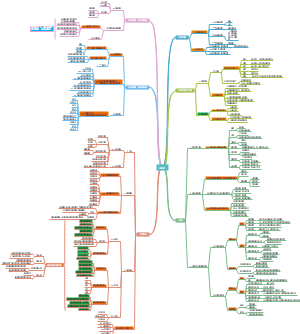

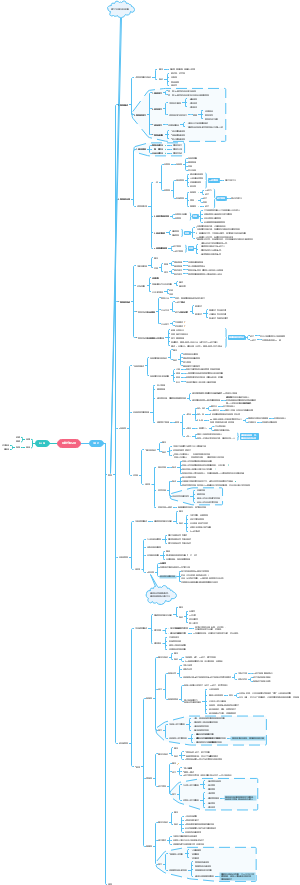

摘要:

本文以广州市A区为例,从微观历史的视角探讨城市化进程中政府、社区及村民之间的关系,展示城郊社区治理结构的变迁。

改革开放以来,政府是市场经济最积极的推动者,将社区土地配置到市场空间中。政府通过股改和股份固化,削减了社区经济管理权力,通过提供帮助渗入,提供资源介入,逐步接管了社区的民生事务、基础设施和治安管理等。社区组织不断边缘化,并在“三旧”改造后基本解体。

基层政府、社区与村民相互关系的变迁受到地方历史文化因素的影响,且顺应了建设中国特色社会主义市场经济的要求。

社会精英阶层对现代化城市社会管理的追求,事实上挤压了社区的生存空间。重建社区当是中国建设基层治理现代化必须攀登的高峰。

一、引言

改革开放40年来,中国大量的城郊农村转化为城镇,大批流动人口在其中创业、工作和生活,城镇人口增加了近5亿。通过释放市场活力、下放决策权、促进地方经济发展,中国成就了这一史无前例的城市化进程

中国城郊农村社区的地方基层自治组织没有如西方传统理论预期的那样生长与壮大。相反,地方政府通过承担社区和村民的福利与公共服务供给,逐渐回到基层,重新影响并在一定程度上控制了城郊农村社区的社会经济生活。部分地区以股份制改造为切入点,加强了对乡村的控制

本文以土地征收、社区民生事务、社区公共事务为抓手,理解和诠释地方政府能动性的制度实践(周黎安,2007),在城郊社区经济、政治和社会整体中诠释改革开放以来农民、社区与地方政府关系的变迁,用事实来回应学界关于我国市场化进程中政府与社区关系的争论,并将城郊农村社区治理结构变迁置于中国城乡关系史(黄小慧、刘金龙,2014),甚至经济史和发展史更大的场域中考察。

二、研究方法和分析框架

在研究方法上,笔者采用微观历史法。微观历史研究取向可以引领笔者进入社区内部,通过仔细观察村民们看起来微不足道的日常生活细节,以详尽叙事的方式来重构村民日常公共生活的历史变迁。 本文的研究对象A区,其30多年的发展历程已经包含了Hsing的“农村边缘—城市边缘—城市中心”这一连续、完整的变迁过程。

采用基层治理结构的分析框架 以征地为切入点,研究A区政府—社区—村民三个核心行动者的行动策略,在它们的冲突和妥协中分析不同行动者之间关系的变化,诠释基层治理结构的变迁。

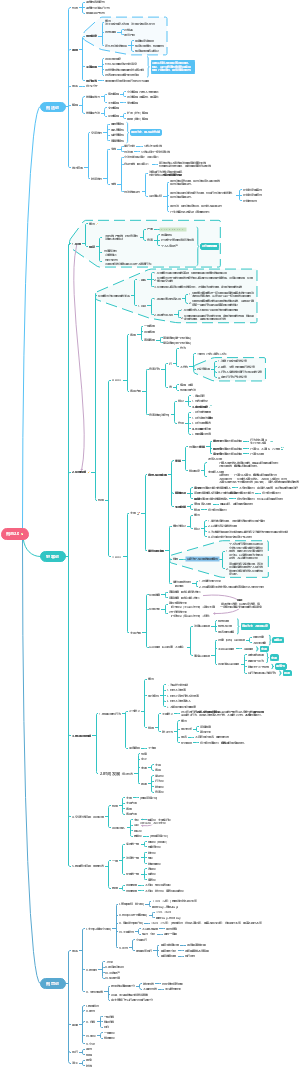

三、征地和产权明晰政策执行及影响

(一)征地补偿 开发区的财政收入从1985年的1.92亿元增加到1995年的14.24亿元,开发区管委会的自有财力大幅增长,它有足够的财力为投资商、征地社区和农民让利,尤其是积极响应村民的需求,最大化减少村民的抵抗,加快开发进程。

1983年,广东省政府颁布了《广东省国家建设征用土地实施办法》。根据该实施办法,广州开发区征地补偿包括四类:①土地补偿费;②青苗补偿费;③农田水利费;④拆迁费。 在实际操作中,因土地是集体所有,征地补偿归集体统筹,而不是直接发放给农户。受征地影响的村民可获得青苗补偿费,需要重新安置的农户可获得拆迁费。以1988年为例,征收每亩耕地补偿40000元。其中,青苗费只有2500元,约占补偿款的6%;村集体统筹12000元,占30%;而其余的25500元被乡政府托管,约占64%。乡政府和村集体将这些钱存入银行,获取的利息按月发放给农民。 仅依靠利息分配收入,村民就可以过上富足的生活。另外,开发区需要雇用大量的劳动力,村民可优先获得以劳定酬的工作机会;开发区需要大量的沙石,村民和村集体优先开发集体河流和山场,多了获取另一桶金的机会。

对受到征地影响的村,开发区管委会还分配了一定数量的农转非指标。可获得定额的粮食供应和优先就业安排。农转非数量十分有限,开发区管委会鼓励村镇想办法解决受征地影响村民的吃饭和就业问题。 镇政府使用土地补偿收入购买粮食,分配给受影响的农户,并积极发展乡镇企业,为村民提供就业机会。

(二) 经济自留地

1、曾经欣欣向荣的乡镇企业逐渐式微,村庄的精英们很快转换思路,关闭了乡镇企业,采取租地收租这一低风险的获利模式,开始以地生财、以租获利。

2、1990年前后,因非农居民可享受就业安置、福利分房、子女进城入学等方面的福利,农转非政策深受村民的欢迎。随着就业、住房、教育等福利市场化,农转非指标作为土地征收补偿的一部分渐不被村民待见。

3、20世纪90年代早期,为解决被征地农民就业能力弱、收入少的问题,广州开发区推出了一套新的土地开发政策。作为征地补偿的一部分,政府划出预征收土地面积的10%作为村经济自留地。 将村社及村民的利益捆绑到开发区拓展上,与当地农民分享开发区发展的红利,大幅度降低了征地的财务成本。村组集体和村民通过土地开发获得持续的现金流,用于改善村庄基础设施、村民福利和增加农民收入。

(三) 股份制改造和股权固化 面对迅速增长的集体资产,加强对集体组织和集体资产的规范化管理提上了政府的议事日程。

1、1995年,根据1994年广州市颁布的《广州市城镇集体所有制企业审计监督办法》,地方政府要求行政村和村小组清查并报告集体资产,包括集体土地、厂矿、物业、现金等。1996年,在地方政府的协助下,按照成员权和成员的年龄折算股份,各村小组成立股份合作社,按股份分红。股份随成员数量增减和年龄变化每三年调整一次。

2、2003年,广州开发区管委会制定了《关于完善农村社区合作经济组织股份制的意见》(以下简称“《意见》”),将股份分为成员股和社会股。 对社区成员,采取“生不增、进不增、出不减、可继承”的政策,即年龄增长不增,增加人口不增,外嫁和去世不减,股份可继承; 对曾经为集体作出贡献的人配给社会股,社会股不可继承,持有人去世后,股份合作社自动收回其股权;在股东大会中成员股拥有投票权,社会股没有投票权;修订股份合作社章程,需要在股东大会获得超过95%有选举权股东的投票支持。

(四)“三旧”改造 为缓解建设用地指标极为紧张的状况,2009年,广东省政府开始实施改造旧城镇、旧村庄和旧厂房的“三旧”改造政策

1、经过“三旧”改造后,杂乱的景观格局被破除,高矮不一的农民自建房、简陋的社区公共服务设施被拆除,看不到物理上的农村印记,原来的物理上的“村”完全消失,地理上的村完全融入到城市新区中。 在土地国有化基础上,原来社区承担的医疗、教育、环卫、安保等民生和社会服务被城市街道接管,合作经济联社解体。

2、而各小组合作社的资产得以壮大,所分得的高档物业必须经过招标方可出租。 原来的社区精英在城市管理程式化、标准化的过程中,失去了人脉和地方文化代表的优势,他们与普通群众一道淹没在巨大的现代化超级城市中,唯有社区节庆时方能体味旧村的余韵。

3、能被改造是幸运的,不只是改造后这些社区居民财富大幅度增长,尤其在2016年下半年新一轮房价上涨中,他们得益甚多,更重要的是社区精英得到了地方政府和村民共同认可。 社区精英得不到地方政府的认可,很难优先安排“三旧”改造的规划。“三旧改造”的规划即使批准了,签协议、搬迁、拆房都需要村民的主动配合才能落实。按照规定,“三旧”改造方案必须得到全体拆迁业主80%以上的同意方可批准。

4、在规划过程中,另一个关键是选择开发商。开发商的选择不只取决于开发商的实力、在社区和当地政府的影响力,还取决于村民的认可,尤其是社区精英的认可(其中不乏有人采用灰色手段以获取社区精英认可)。 地方政府垄断了政策解释和规划的权力,“三旧”改造中,规划区域容积率的高低决定了推进改造工作的难易。资本和地方政府在决策过程中起着决定性的作用,而村民和当地社区被边缘化,只能参与分配方案的部分决策(Lin, 2015)。

四、国家权力重新进入社区

落实家庭联产承包责任制后,国家权力逐渐退出了一些农村事务的管理。然而21世纪初,A区地方政府逐步重新进入社区。本部分从产权制度,民生事务,基础设施、治安和环境管理等方面来分析国家权力如何重新进入社区

(一) 产权制度

1、在三级产权治理体系中,公社层次偏向于国家权力,而生产队更多地控制在家族和社区精英手中,偏向于社区自治。人民公社时期形成的三级产权所有者,从法理上共同拥有集体土地的所有权,其所带来的不明晰的土地产权安排深刻影响了以后的农村改革。 80年代中期,公社、大队和生产队改为乡镇、村委会和村民小组。乡镇为一级基层政府组织,三级产权治理体系终结,农村产权变成“村—小组”两级产权治理体系。

2、1996年的股份制改造和2003年的股权固化,实施农村集体股份制,在一定程度上明确了集体资产的私人属性。农村集体土地是具有集体成员权的个人共同拥有,土地承包强调了集体土地人人有份, 而产权固化把农村集体资产明晰到个人。与私有制相比,产权固化唯一的限制是农村集体资产不能自由买卖。

3、2009年的“三旧”改造,改变了集体土地的属性,将其全部转变为国有土地。村社集体告别了土地所有人的身份,其成员成为合作社股份的持有者。自此,人民公社时期建立起来的农村土地集体所有的产权安排瓦解了。

(二) 民生事务

1、改革开放以后,赤脚医生消失,农村基础教育转为民办,政府从这些关键民生事务中退出。 政府出台了残疾人救助、五保户赡养、拥军优属等各项政策,但费用由村委会承担。这为村委会和基于村委会设置的股份合作联社分享土地征收利益提供了合法性。合作联社承接了这些职能,成为部分民生事务的提供者

2、21世纪以来,A区政府逐步加大了民生投入,从行政支持转向财政配套,逐步接收了社区的民生事务。 区政府还参与了社区服务中心建设,把文化、体育、托儿、养老等事务承接下来,这为“三旧”改造、撤销经济合作联社,实质性推动“村改居”提供了基本前提。

(三) 基础设施、治安和环境管理

1、随着大批企业的兴建,大量外来人员涌入,供水、供电、道路等基础设施和社会治安、环境卫生等事务越来越成为问题。于是,在A区,各村党支部、村委会依托雄厚的集体资产,新建、维护和管理社区用水、供电、道路、体育、文化等基础设施,建设并管理不断扩大的城管和环卫队伍,以及社区内的公共空间。

2、地方政府通过支持社区基础设施建设,介入或接管环卫和城管事务,强化了政府介入社区事务的合法性。区政府积极参与股份制改革,以在集体资产管理中获得更多的发言权,遏制村干部在股权分配和股份分红中的腐败行为。 为了提高集体资产管理的透明度和可问责性,区政府开发了新的村级财务系统,监督村集体的实际开支和交易情况。

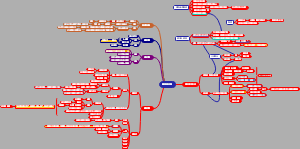

七、结论和讨论

以微观历史视角,展示城市化过程中基层治理结构的变迁。

(一)基层治理结构变化激烈

1、政府是市场经济的最积极推动者,最终实现了将土地配置到市场,村民从主要依附于宗族和社区转变为主要依赖市场寻求生计。 政府与村民的关系从社会事务上的管理者和被管理者的关系、经济事务上的买卖关系,逐步走向民生事务和公共服务提供者与消费者的关系。 2、A区村民从拥护支持政府征地、共谋发展、共享发展,逐步演变为用土地尽可能地换取政府主导发展成果更大的份额。村民不是政府征地的牺牲者,而是从共享发展成果变成了分享政府主导的发展成果。 3、他们之间的关系因具体事务的不同,在发展的不同阶段也不一样。

(二) 基层治理结构变化受地方历史文化传统和外部政治因素的共同影响。 基层政府、村民与社区相互关系变迁嵌入到当地历史文化中。

(三) 充满弹性的社区是中国“危而不倒”的密码

1、在不到40年的时间里,A区经历了传统农业、一般加工业、现代工业,再向高端服务业迈进的变迁,在这个过程中农民变成了市民,传统农村变成了现代化城市。

2、A区的历届政府摸着石头过河,针对发展中不断出现的新问题,实事求是地寻求解决办法。

3、这就是“中国为什么危而不倒”的根源,是中国渐进式改革的密码。 党的十一届三中全会以来,国家权力逐渐放松了对农村经济发展要素的管控,尤其是对土地和劳动力的管控,退出了农村政治、文化和社会建设,为中国农村留下了一个充满张力的“大队(村)—生产队(小组)”和“经济合作联社—合作社”的社区,这些社区承接了国家权力退出后民生、社会管理职能。 在激烈的社会经济转型中,各村的发展差异极大,合作社、合作联社等社区组织能够及时捕捉村民差异化的公共需求和民生需求,通过灵活策略及时提供这些公共服务。社区还为村民提供了庇护和安全保障,并创造条件鼓励他们勇敢地投入市场经济的汪洋大海中。 政府随着财力的增长,逐步渗透到农村的民生服务和农村社会事业中,社区为国家权力的再进入提供了路径线索和时间缓冲。

(四)我国未来发展风险在累积

1、首先,精英阶层所理解的现代化与当地村民需求脱钩。 学者和官员对“科技”和“个人理性”痴迷,对概念中现代化的追逐,已经让卷入其中的村民越来越迷茫(Wu, 2002)。 “只有抓住机会变现才是王道”,这种认知使村民失去了参与现代化进程的自信,失去了在当地发展方向、战略、规划和具体行动中参与决策、实施和表达意见的权力。村民越来越被边缘化,而政府的选择空间也越来越窄(Wong,2015)。

2、其次,作为精神家园的社区在消亡之中。 在A区社会经济发展过程中,融合了自治和威权特质的城郊社区发挥了不可替代的作用。 在西方,私有化产权实践催生了社区和公民社会,然而我国集体资产量化股权到个人的改革却瓦解了村庄,把社区甩了出去(刘金龙、黄小慧,2016)。 笔者有理由担心我国正在推动的农村集体产权制度改革可能带来的社会风险。重新审视百余年中华民族救国图强的历史,重新认识中华民族5000年留下的一切,活化其中的宝贵财富可以增强国人的文化和历史自信。

3、再次,缺乏对国家和社会边界合理的清晰的界定。 主流精英们为人民描绘了现代化中国的形象,中国会像西方一样,科技先进、国际化企业、高楼大厦、人民富裕,政府为每一个公民提供从“摇篮”到“坟墓”的全能服务。 然而,在欧美国家,非政府组织发达,承担着不少社区事务,对社会稳定和民生服务作用巨大,政府在地方社会管理、民生和政治事务的作用是极其有限的。 本文主张,我国政府应当保护和发展乡村社区,仅承担乡村社会管理和民生服务的部分职能,注重发挥家族和宗族在教化、礼仪等方面的功能,维系中华民族的传统文化。借鉴欧美国家非政府组织发展和管理的经验,让非政府组织介入难以用政府力量推动的公共事务,比如参与式规划、学习型社会建设、城市垃圾管理等。 重建社区和有限政府当是我国建设基层治理现代化必须攀登的高峰。

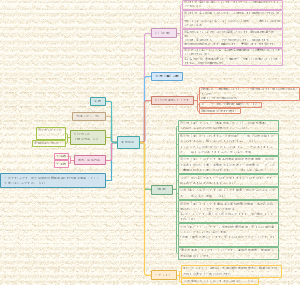

六、社区渐行渐远

1、社区是一定地域内的人们共同的精神家园,以共同的权利、义务、安全、兴趣、爱好、价值、精神和文化凝合成员,并以一定的规则约束成员(刘金龙等,2015)。这个定义强调了社区的内生性和其成员的相对封闭性,社区反映的是基层社会自组织化的程度和能力。

2、由于宗族势力抬头,党和政府在农村基层政治事务中的影响力降低。家族和宗族力量基本控制了村民小组和股份合作社,这为股份合作社和合作联社等集体经济的发展提供了基本的前提,这些社区组织的发展又是政治因素和历史文化因素共同作用的结果。

3、基层政府不喜欢社区的强大。A区政府通过加强党建,发动青年、妇女,推动合作社和联社的财务公开等一系列措施来控制社区事务。 表面上,地方政府采取了削减社区自治空间的措施,是旨在清除社区干部腐败,然而从根本上讲,地方政府已经与社区存在利益的分歧,需要防范社区坐大。

4、经济自留地成了地方政府和社区利益纠纷的来源之一。 村小组补偿款剩余不足以向管委会支付经济自留地基础设施建设配套费。 90年代后期,迫于村民的压力,A区开发区政府停止收取基础设施建设配套费,但承诺给村民的经济自留地,政府又不能兑现,不能将土地性质从农田变更为建设用地。开发区政府只能临时向村小组支付经济自留地的高额租金,缓解社区的不满,期待上级分配更多的建设用地指标。

5、社区管理者的腐败成为政府加强社区控制的主要理由。 产权明晰和股权固化,挑起了宗族内部不同家庭间的利益冲突,弱化了宗族对集体资产管理的控制能力,为政府介入创造了空间,宗族势力被迫从管理社区经济事务转向对礼仪等传统价值和文化的维护。 村委会在社区公共事务管理中的角色一直被边缘化,而股份合作社和联合社成为基层地方治理的核心组织。 政府权力渗透到乡村的过程,受到了来自社区精英甚至村民的抵制。

五、农民渐变为“拆农民”

1、在A区,农民是希望被征地的。 “征地越多,补偿越多,商业用地指标越多,农民的机会也越多。”

2、在征地事务上,村民对政府的信任度越来越低。 村民认识到征地补偿款是可以与政府讨价还价的,只要策略得当,就可以多得补偿款。各村村民和经济合作社之间相互学习策略,包括抗争措施,以获得更高的补偿款。 信任度下降的过程也是村民对发展的认知从参与者和分享者变成从政府的发展蛋糕中尽可能获取更大的份额的过程。

3、村民住房征收补偿战,是政府首次直面单个农户。20世纪90年代以来,越来越多的A区村民建房是为了出租,获取租金。 90年代末期,区内村庄影响了开发区的形象,为此政府决定搬迁开发区内的村庄,规定:宅基地证是唯一的房屋合法凭证,且不能超过3.5层,否则非法。此举遭到村民的强烈抵制。 地方政府十分为难:“拆迁通知发出后,有一个村实际建筑面积一个月内翻了一番。”村民动员了所有的资源,采用一切可采用的策略,增高楼层和新建房屋。 A区开发区政府被迫推出新的政策:清零旧账,杜绝新账,即2000年12月底前的违建,提供合法建筑赔偿额度的60%,之后的违建,一律拒绝补偿;启动“居者有其屋”计划,对于多子女家庭,因结婚等原因新组建家庭需要新的住房者,政府提供安置房,以每平方米1000元的价格出售给符合政策的村民。

4、2003年的集体产权股份固化和2009年以后的“三旧”改造,瓦解了农村集体所有制。每一个参与其中的村民均意识到这是“最后的盛宴”,村民对“三旧”改造的要价之高,到了政府所能承受的极限。地方政府减税让利的政策空间十分有限,也无力单独面对千家万户,遂将拆迁的主体责任交给开发商。 能够推动“三旧”改造的村,往往村民比较团结,村党支部和村委会深受村民的信任,并能得到基层政府的支持。这些村就家庭拆迁补偿、宗祠等宗族事务以及股份合作社增资等容易达成一致,拆迁所需时间短,这可大幅度降低村民临时安置成本,为“三旧”改造提供条件。

既然是“最后的盛宴”,在利益面前,邻里之间、兄弟姐妹之间,甚至父子之间、母子之间、夫妻之间,部分人就会为了利益而决裂。改得动的,形成了巨额财富,家庭内部分配不均的现象普遍存在;而改不动的,主因还是村民家庭内部谈不拢。“三旧”改造的负面效应,超出了政府部门和当地人民的预期,它摧毁了家庭、宗族和社区其它力量,推动成年人成为“拆农民”。在巨大的利益面前,村民可以一再突破道德底线,人性的阴暗面暴露无遗。拆前,从视觉上,他们物理性住所与这座城市极不协调;拆后,他们在精神上与这座城市难以相容,社区秩序和精神文化价值多近崩溃。其实,拆前看上去与城市格格不入的非正式景观,本来就是城市的重要组成部分,为城市低收入阶层提供庇护所,是外来人员融入并适应城市生活的场所(Roy, 2005)。而拆后,以拆二代为例,新入社会的80后和90后分享了父辈积累下来的巨额财富,却失去了集体和宗族的庇护。他们既不能像外地农民工那样不辞辛劳且接受低薪,又没有规划有钱有闲人的闲情逸致生活方式的能力。他们中的多数人没有良好的教育背景,不能成为白领、踌躇满志徜徉在本村的高档写字楼中。社区想方设法给他们安排就业岗位,他们中的一些人开着奔驰车去扫地。他们被急促的城市化进程甩了出去,成为最为危险的边缘社区人群,不少人沉迷于赌博和酗酒,成为社会潜在的不安定因素。