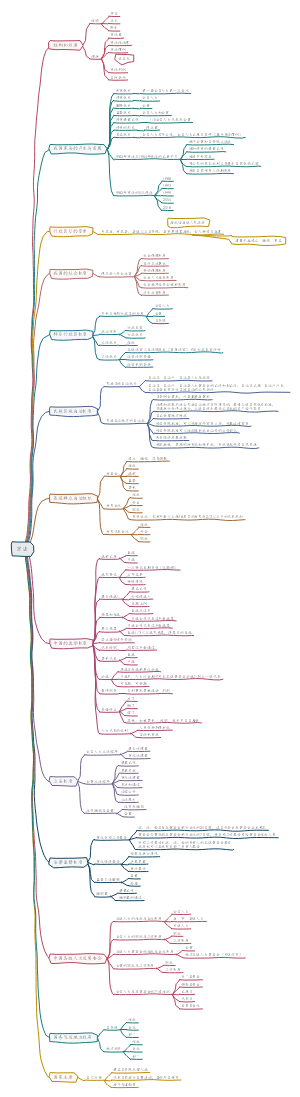

导图社区 民法典合同编-通则

- 81

- 2

- 1

- 举报

民法典合同编-通则

民法典是市场经济的基本法,是社会生活的百科全书,本图详细整理了民法典合同编的内容,帮你准确理解和适用合同编的规则。

编辑于2023-02-14 15:53:42 浙江省- 合同编

- 通则

- 相似推荐

- 大纲

民法典 合 同 编 第一分编 通 则

第一章 一般规定

463 本编调整因合同产生的民事关系。

合同法是调整平等民事主体之间交易关系的法律规范的总称,其主要规范合同的订立、合同的效力、合同的履行、变更、保全、解除以及违约责任等问题。

合同法是意思自治原则体现得最为彻底的.

合同是交易的法律形式,因合同而产生的民事关系属于交易关系。交易关系是在民事主体生产和交换过程中形成的社会关系,具有主体的平等性、内容的财产性以及产生的自愿性等特征。

典型合同,是指法律上已经确定了一定名称和规则的合同。合同编所确立的典型合同包括:买卖合同、赠与合同、借款合同、保证合同、租赁合同、融资租赁合同、保理合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、物业服务合同、行纪合同、中介合同、合伙合同,以及供用电、水、气、热力合同。

【审判实践中应注意的问题】

行政机关与民事主体所签订的合同是否受合同法的调整一直是实践中颇具争议的问题。 此问题的产生原因在于行政主体身份的双重性。

我国行政法律、法规所确立的行政合同主要有:政府采购合同、行政机关委托的科研合同、国家订购合同、行政补偿合同、公益事业建设投资合同、土地等国有资源开发利用合同、企业承包管理合同、行政委托合同、计划生育合同、交通安全保障合同、环境资源保护合同以及人事聘用合同。

464 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用本编规定。

合同的法律特征

(一)合同是一种法律行为

所谓法律行为,是指民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。法律行为以意思表示为要素,这是法律行为区别于事实行为的主要特征

(二)合同是旨在设立、变更、终止民事法律关系的法律行为

(三)合同是当事人之间意思表示一致的产物

以下身份关系协议的事项可以参照适用合同编的规定:【离婚协议的效力认定、离婚财产分割协议的效力认定、离婚协议中有关子女抚养法定内容调整约定的效力认定、忠诚协议的效力认定、财产约定协议的效力认定、子女之间关于赡养父母协议的效力认定、子女间赡养义务分割协议的效力认定、成年意定监护协议的效力认定。】

公报案例

【2006】根据《中华人民共和国合同法》第二条的规定,合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。法人响应政府号召,以向政府书面请示报告并经政府审批同意的形式介入市政建设,政府在不通知法人参加的情况下单方就法人介入市政建设而享有的优惠政策作出决定,法人只能按照政府决定执行的,法人与政府之间并非民法意义上的平等主体关系,双方亦没有就此形成民事合同关系。因此发生纠纷的,尽管双方之间的纠纷具有一定的民事因素,亦不属于人民法院受理民事案件的范围。

465 依法成立的合同,受法律保护。 依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。

合同的约束力,是指除当事人同意或有解除原因外,任何一方当事人都不得无故反悔解约,撤销合同。合同的约束力是合同功能实现的重要基石。

一、依法成立的合同受法律保护

(一)依法成立是合同受法律保护的前提

(二)合同约束力在权利层面表现为当事人的权利受到法律保护

合同权利既包括请求和接受相对人履行合同债务的权利,也包括在合同相对方不履行合同时获得救济的权利。

(三)合同约束力在义务层面表现为合同应当严

合同严守是合同法的基本原则之一,亦是合同功能实现的保障。合同严守原则包含两个层面的含义:第一,合同一经产生,合同的当事人即应该按照合同的内容严格履行自己的义务,以使合同所欲追求的目的得以实现。第二,合同一经成立,非经当事人协商一致或有法定事由,任何一方当事人都不得单方面解除或变更已经成立的合同。

(四)违约责任是保障合同约束力实现的重要手段

二、依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力

合同相对性包括合同主体的相对性、合同内容的相对性以及合同责任的相对性

合同相对性原则将合同的效力限定在当事人之间,为意思自治的实现提供了法秩序上的可能,是古典契约法的基石。

三、法律另有规定的除外

(一)物权化的合同

所谓物权化的合同,是指基于法律规定,拥有了对抗一般人效力的合同。租赁合同就是典型的物权化合同。

《民法典》第725条规定:“租赁物在承租人依据租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。

(二)附保护第三人作用的合同

《消费者权益保护法》第49条规定:“经营者提供商品或者服务,造成消费者或者其他受害人人身伤害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

《产品质量法》第43条前两句规定:“因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的,受害人可以向产品的生产者要求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任,产品的销售者赔偿的,产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任,产品的生产者赔偿的,产品的生产者有权向产品的销售者追偿。”

(三)利益第三人的合同

利益第三人的合同,是指基于当事人约定,合同债务人向第三人为一定给付义务,第三人享有对合同债权人请求为一定给付权利的合同。

《保险法》第2条规定:“本法所称保险,是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

(四)合同保全制度

《民法典》第535条和第539条对代位权和撤销权进行了规定。

《民法典》第535条规定:“因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利,影响债权人的到期债权实现的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利,但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用,由债务人负担。相对人对债务人的抗辩,可以向债权人主张。

《民法典》第539条规定:“债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保,影响债权人的债权实现,债务人的相对人知道或者应当知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

【审判实践中应注意的问题】

各种具有涉他效力的合同相继出现,合同相对性原则在现代民法中呈现了“衰落”的迹象。不过应当确认,例外情形虽然在一定程度上突破了合同相对性原则,但合同相对性原则仍然在合同法体系中发挥着基石的作用。合同相对性原则仍是司法裁判中识别合同主体,认定合同责任承担的重要依据。在法律没有特别规定的情况下,裁判者应当严格遵循合同相对性原则,不得随意突破合同相对性,扩大合同责任承担主体的范围。

公报案例

【2020】夫妻双方与医疗机构订立“体外受精-胚胎移植”医疗服务合同并已经完成取卵、胚胎培养等合同内容,在胚胎正式移植前丈夫死亡且生前并未向医疗机构表示拒绝履行合同,妻子要求医疗机构继续履行胚胎移植义务,既是当事人真实意思的反映,亦具备可履行的内容,且并不违反法律法规及公序良俗,医疗机构应当继续履行医疗服务合同。 丧偶妇女符合国家相关人口和计划生育法律法规情况下以其夫妇通过实施人类辅助生殖技术而获得的胚胎继续生育子女,有别于原卫生部实施人类辅助生殖技术规范中的单身妇女,不违反社会公益原则。医院不得基于部门规章的行政管理规定对抗当事人基于法律所享有的正当生育权利。

【2020】名为股权转让,但转让各方资金往来表现为借贷关系,存在以债务清偿为股权返还条件、转让后受让方未接手公司管理、表达了担保意思等不享有股东权利特征的,应当认定为股权让与担保,股权让与担保权人仅为名义股东,不实际享有股东权利。股权让与担保人请求确认自己享有的股权的,应予支持。在清偿完被担保的债务前,股权让与担保人请求变更股权登记至其名下的,不予支持。 人民法院在处理股权让与担保纠纷案件时,应注意审查相关合同的具体约定,准确认定当事人的真实意思表示,充分尊重当事人的意思自治;注意参照质押担保的法律要件准确认定股权让与担保,是否移交公司经营权并非必要要件;注意在涉及移交公司经营权的案件中,综合考虑担保权人的投资和经营贡献、市场行情等因素,运用利益平衡原则妥善处理因经营损益、股权价值变动等引发的纠纷。

【2019】买卖的货物交付后,买受人已经使用标的物且未在约定的质量保证期内提出质量异议,当出卖人要求买受人支付欠付货款、退还质保金时,买受人以货物存在质量问题为由主张行使先履行抗辩权拒绝付款的,不予支持。 交付技术材料是卖方负有的从给付义务,卖方违反该义务,买方可以主张相应的违约责任。卖方违反从给付义务但并未影响买方对所买货物正常使用,不影响合同目的实现的,买方不能基于卖方违反从给付义务而拒绝履行给付货款的主给付义务。

【2019】民间借贷合同是否已成立、生效并全面实际履行,应从签约到履约两方面来判断,出借人应举示借款合同、银行交易记录、对账记录等证据证明,且相关证据应能相互印证。 当事人以签订股权转让协议方式为民间借贷债权进行担保,此种非典型担保方式为让与担保。在不违反法律、行政法规效力性强制性规定的情况下,相关股权转让协议有效。签订股权让与担保协议并依约完成股权登记变更后,因借款人未能按期还款,当事人又约定对目标公司的股权及资产进行评估、抵销相应数额债权、确认此前的股权变更有效,并实际转移目标公司控制权的,应认定此时当事人就真实转让股权达成合意并已实际履行。以此为起算点一年以后借款人才进入重整程序,借款人主张依破产法相关规定撤销该以股抵债行为的,不应支持。 对于股权让与担保是否具有物权效力,应以是否已按照物权公示原则进行公示作为核心判断标准。在股权质押中,质权人可就已办理出质登记的权优先受偿。在已将作为担保财产的股权变更登记到担保权人名下的股权让与担保中,担保权人形式上已经是作为担保标的物的股份的持有者,其就作为担保的股权所享有的优先受偿权利,更应受到保护,原则上享有对抗第三人的物权效力。当借款人进入重整程序时,确认股权让与担保权人享有优先受供的权利,不构成《破产法》第十六条规定所指的个别清偿行为。 以股权设定让与担保并办理变更登记后,让与保权人又同意以该股权为第三人对债务人的债权设定质押并办质押登记的,第三人对该股权应优于让与担保权人受偿。

【2019】根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条的规定,有权提起第三人撤销之诉的主体应当严格限定在该条前两款规定的有独立请求权和无独立请求权两类第三人,不能将有权提起第三人撤销之诉的主体扩大至《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定的两类第三人之外的享有普通债权的案外人。原案确有错误的,可依法通过审判监督程序予以纠正。

【2018】1、让与担保的设立应在债务履行期届满之前,但就让与担保的实现问题, 参照《中华人民共和国物权法》第一百七十条的规定则需要满足债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现权利的情形等条件。双方当事人在设立让与担保的合同中约定,如担保物的价值不足以覆盖相关债务,即使债务履行期尚未届满,债权人亦有权主张行使让与担保权利。该约定不违反法律行政法规的强制性规定,应当认定合法有效。 2、为防止出现债权人取得标的物价值与债权额之间差额等类似于流质、流押之情形,让与担保权利的实现应对当事人课以清算义务。双方当事人就让与担保标的物价值达成的合意,可以认定为确定标的物价值的有效方式。在让与担保标的的物价值已经确定,但双方预见债权数额有可能发生变化的情况下,当事人仍应在最终据实结算的债务数额基础上履行相应的清算义务。

【2017】1、让与担保的设立应在债务履行期届满之前,但就让与担保的实现问题, 参照《中华人民共和国物权法》第一百七十条的规定则需要满足债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现权利的情形等条件。双方当事人在设立让与担保的合同中约定,如担保物的价值不足以覆盖相关债务,即使债务履行期尚未届满,债权人亦有权主张行使让与担保权利。该约定不违反法律行政法规的强制性规定,应当认定合法有效。 2、为防止出现债权人取得标的物价值与债权额之间差额等类似于流质、流押之情形,让与担保权利的实现应对当事人课以清算义务。双方当事人就让与担保标的物价值达成的合意,可以认定为确定标的物价值的有效方式。在让与担保标的的物价值已经确定,但双方预见债权数额有可能发生变化的情况下,当事人仍应在最终据实结算的债务数额基础上履行相应的清算义务。

【2017】一、在审理动产质押监管合同纠纷案件时,应当查明质物是否真实移交监管或是否足额移交监管的基本事实,据此对相应质权是否已经设立作出准确认定。

【2017】一、公司减资时对已知或应知的债权人应履行通知义务,不能在未先行通知的情况下直接以登报公告形式代替通知义务。 二、公司减资时未依法履行通知已知或应知的债权人的义务,公司股东不能证明其在减资过程中对怠于通知的行为无过错的,当公司减资后不能偿付减资前的债务时,公司股东应就该债务对债权人承担补充赔偿责任。

【2016】对于技术委托开发合同中受托方欺诈行为的认定,应当尊重技术开发活动本身的特点和规律,区分技术开发的不同阶段,以合同签订之时的已知事实和受托方当时可以合理预知的情况,作为判断其是否告知了虚假情况或隐瞒了真实情况的标准。

【2016】海难救助合同的双方当事人明确约定,无论救助是否成功,投资公司均应支付报酬,且以救助船舶每马力小时和人工投入等作为计算报酬的标准。此种救助合同并非《1989年国际救助公约》和《海商法》规定的“无效果无报酬”的救助合同,而属雇佣救助合同。在《1989年国际救助公约》和《海商法》均允许当事人对救助报酬的确定另行约定,而又对雇佣救助合同没有具体规定的情况下,应适用《合同法》的相关规定确定当事人的权利义务。

【2016】委托人、受托银行与借款人三方签订委托贷款合同,由委托人提供资金、受托银行根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回贷款,受托银行收取代理委托贷款手续费,并不承担信用风险,其实质是委托人与借款人之间的民间借贷。委托贷款合同的效力、委托人与借款人之间的利息、逾期利息、违约金等权利义务均应受有关民间借贷的法律、法规和司法解释的规制。

【2016】一、有限合伙企业中,如果执行事务合伙人怠于行使诉讼权利时,不执行合伙事务的有限合伙人可以为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼。 二、资金信托设立时,受托人因承诺信托而从委托人处取得的资金是信托财产;资金信托设立后,受托人管理运用、处分该资金而取得的财产也属于信托财产。 三、信托财产的确定体现为该财产明确且特定。信托财产的确定要求其从委托人的自有财产中隔离和指定出来,而且在数量和边界上应当明确,以便受托人为实现信托目的对其进行管理运用、处分;信托财产上存在权利负担或者他人就该财产享有购买权益,与信托财产的确定属不同的法律问题,也不当然影响信托财产的确定。 四、当事人以信托财产上存在权利负担或者他人就该财产享有购买权益,主张信托无效的,不能成立。

【2015】当事人关于在自然保护区、风景名胜区、重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域内勘查开采矿产资源的合同约定,不得违反法律、行政法规的强制性规定或者损害环境公共利益,否则应依法认定无效。环境资源法律法规中的禁止性规定,即便未明确违反相关规定将导致合同无效,但若认定合同有效并继续履行将损害环境公共利益的,应当认定合同无效。

【2015】提单具有债权凭证和所有权凭证的双重属性,提单持有人是否因受领提单的交付而取得物权以及取得何种类型的物权,取决于合同的约定。本案中,开证行根据其与开证申请人之间的合同约定持有提单,结合当事人的真实意思表示以及信用证交易的特点,应认定开证行对信用证项下单据中的提单以及提单项下的货物享有质权,开证行行使提单质权的方式与行使提单项下动产质权的方式相同,即对提单项下货物折价、变卖、拍卖后所得价款享有优先受偿权。

466 当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。 合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

《民法典》第142条第1款规定:“有相对人的意思表示的解释,应当按照所使用的词句,结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则,确定意思表示的含义。”

《民法典》第510条规定:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。” 第511条规定:“当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。”

合同的解释方法

文义解释,是指通过对合同所使用的文字词句的含义的解释,以探求合同所表达的当事人的真实意思

整体解释,是指对合同的各个条款作相互解释,以确定各个条款在整个合同中所具有的真正意思。

目的解释,是指如果合同条款出现分歧而可作两种或两种以上的解释时,应选择最适合合同目的的解释。

习惯解释是指在意思表示发生争议以后或者对合同条款的理解发生歧义时,应当根据当事人所熟悉的生活和交易习惯对意思表示或者合同条款进行解释。

诚信原则作为一项基本的民法原则,素有“帝王条款”之称,其在合同解释上具有两方面的功能:第一,兜底功能。在其他解释方法难以探明当事人真意之时,有权解释主体可以依据诚信原则,从平衡当事人利益的角度出发,依据交易活动所需遵循的诚信标准,来对合同的内容予以解释。第二,价值尺度功能。诚信原则作为民法的一项基本原则,除了能够弥补具体规范的漏洞,还能为司法裁判提供价值方面的指引。如若依据其他解释方法所得出的结论有违一般公平正义之理念,则应依据诚信原则对其进行矫正,以保证合同解释结论的合理性和公正性。

公报案例

【2017】一、判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示,也就是说,当事人是否有意在将来订立一个新的合同,以最终明确在双方之间形成某种法律关系的具体内容。对于当事人之间存在预约还是本约关系,不能仅孤立地以当事人之间签订的协议之约定为依据,而是应当综合审查相关协议的内容以及当事人嗣后为达成交易进行的磋商和有关的履行行为等事实,从中探寻当事人真实意思,并据此对当事人之间法律关系的性质作出准确界定。 二、根据《物权法》第十五条规定之精神,处分行为有别于负担行为,解除合同并非对物进行处分的方式,合同的解除与否不涉及物之所有权的变动,而只与当事人是否继续承担合同所约定的义务有关。

【2014】《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定:“当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。”双方当事人签订的合同为《担保借款合同》,具体到该合同第四条第一款约定的目的,是为了保证款项的出借方对款项使用情况的知情权、监督权,以便在发现借款人擅自改变款项用途或发生其他可能影响出借人权利的情况时,及时采取措施、收回款项及利息。用目的解释的原理可以得知,提供不真实的材料和报表固然会影响出借方对借款人使用款项的监督,而不提供相关材料和报表却会使得出借人无从了解案涉款项的使用情况,不利于其及时行使自己的权利。因此,借款人在借款的两年多的时间里,从未向出借人提供相关材料和报表,属于违约。

【2013】指定收款人与实际收款人名称之间表面上不完全一致,但根据法律规定,并不导致产生歧义的,不应认定为不符。

【再审】一、判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示,也就是说,当事人是否有意在将来订立一个新的合同,以最终明确在双方之间形成某种法律关系的具体内容。对于当事人之间存在预约还是本约关系,不能仅孤立地以当事人之间签订的协议之约定为依据,而是应当综合审查相关协议的内容以及当事人嗣后为达成交易进行的磋商和有关的履行行为等事实,从中探寻当事人真实意思,并据此对当事人之间法律关系的性质作出准确界定。 二、根据《物权法》第十五条规定之精神,处分行为有别于负担行为,解除合同并非对物进行处分的方式,合同的解除与否不涉及物之所有权的变动,而只与当事人是否继续承担合同所约定的义务有关。

【再审】【2010】为达成合作目的,当事人签订多个合同,但仅在一个合同中约定了仲裁条款,涉及该合同的仲裁裁决生效后,又因其他未约定仲裁条款的合同的争议形成诉讼,一方当事人仅以仲裁裁决已生效为由主张人民法院无管辖权的,人民法院不予支持。在生效仲裁裁决依据的合同与人民法院处理争议案件依据的合同不同,人民法院审理的内容也不涉及仲裁条款约定事项的情形下,一方当事人以“一事不再理”为由主张人民法院不应重复处理的,人民法院不予支持。

467 本法或者其他法律没有明文规定的合同,适用本编通则的规定,并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。 在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同,适用中华人民共和国法律。

非典型合同

(一)纯粹的非典型合同

法律完全无规定事项为内容的合同。此种合同既无特定的名称,其内容也不属于任何典型合同的事项。合同的名称和内容完全由订立合同的当事人通过协商的方式加以确定。如体育领域的运动员转会合同就是纯粹的非典型合同。

(二)混合合同

所谓混合合同,是指由数个典型(或非典型)合同的部分内容构成的合同。混合合同具体表现形式可分以下四种:主从型混合合同【例如,甲乙约定,甲将房屋出租于乙,同时,甲负担定期打扫房间卫生的义务。在此合同中,甲将房屋出租于乙的给付属于租赁合同,是主给付义务。而甲定期打扫房间的给付属于雇佣合同,是从给付义务。甲负责定期打扫房间的义务是为了租赁合同实现而服务的,彼此之间构成主从关系】、双重典型混合合同【例如,甲乙约定,由甲教授乙弹钢琴,乙则负有装修甲的琴室的义务。甲教授乙弹奏钢琴的给付义务来源于雇佣合同,而乙负有装修琴室的义务来源于承揽合同,】、类型结合型混合合同【例如,甲因病入院治疗,医院对其负有的诊断、治疗以及提供床位的给付义务分属于委托合同、买卖合同和租赁合同等典型合同,这些给付义务彼此之间处于等值地位,而甲只负有支付医疗费这一单一对待给付,甲与医院所订立的医疗合同就是一种类型结合型混合合同】以及类型融合型混合合同【半买半送”的混合赠与合同就是典型的类型融合型混合合同。甲以半价将自己的手表出售给乙,此时甲的给付既属于买卖合同,也属于赠与合同。】。

468 非因合同产生的债权债务关系,适用有关该债权债务关系的法律规定;没有规定的,适用本编通则的有关规定,但是根据其性质不能适用的除外。

债的发生原因可分为两类:一类是基于法律行为,另一类是基于法律规定。前者被称为意定之债,后者被称为法定之债。 合同虽然是债权债务关系产生的最主要原因,然而除了合同之外,单方行为、共同行为、缔约过失、侵权行为、无因管理以及不当得利都可以使债权债务关系得以产生。因这些原因所产生的债权债务关系都属于非因合同产生的债权债务关系,依据第468条的规定,在相关法律没有规定的情况下,这些债权债务关系都应根据其性质适用合同编通则的有关规定。

第二章 合同的订立

469 当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

合同形式采取的是不要式原则;以意思自治为原则,最大限度地激发合同主体的主动性、积极性和创造性,鼓励交易,活跃市场经济。

【审判实践中应注意的问题】

未采用法律、行政法规规定或者当事人约定的特定形式,合同是否成立

《广告法》第30条规定,广告主、广告经营者、广告发布者之间在广告活动中应当依法订立书面合同。《拍卖法》第42条规定,拍卖人接受委托的,应当与委托人签订书面委托拍卖合同。《商业银行法》第37条规定,商业银行贷款应当订立书面合同。《保险法》第13条、《合伙企业法》第4条、《期货管理条例》第24条等都规定采用书面形式。从《民法典》看,第427条对动产质权、第737条对融资租赁合同、第851条对技术开发合同、第863条对技术转让合同和技术许可合同、第938条对服务合同等,要求合同应当采用书面形式。故,若有违反,应认定合同不成立。

但下述情况,应认定合同成立。根据《民法典》第490条第1款规定,“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。”此所谓合同的欠缺“因履行而治愈”,虽然违反约定形式,合同原则上不成立,但当事人已履行合同主要义务或者根据当事人双方的意思或者其他行为可以认定形式要求已被取消,可认定合同成立。 故综合来看,合同未采用规定或约定的特定形式时,原则上不成立,但如果合同已经履行,就应当认定合同成立。但也有特殊情况,如《民法典》第707条规定:“租赁期限六个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式,无法确定租赁期限的,视为不定期租赁。”故在此种场合,书面形式并非合同成立的必备要件,未采取书面形式,并不影响租赁合同的成立,只是产生不定期租赁的效果。

一般认为,公证、鉴证、审批、登记等属于特殊的书面形式,是在采用书面形式的基础上,再经过某种法定手续予以证明或者认可。一般把这种形式认为是合同的生效要件,而非成立要件。法理上认为合同成立是当事人合意的体现,而公证、鉴证、审批、登记属于当事人之外的因素,体现为国家法律对当事人意思自治的限制和干预,这些不属于合同成立要件的范畴,而属于效力评价的体系。根据《民法典》第502条第2款的规定:“依照法律、行政法规规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续的,该合同不生效,但是不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任”。故,是把审批作为效力要件。

公报案例

通过不违反公序良俗的方法提取的人体组织干细胞,属于民法上的物,但由于干细胞来源于人体,基于独特的生物属性,在法律上不得直接作为交易标的物。干细胞技术作为一种新型的生物治疗技术,相关的临床研究和转化应用应面向医疗卫生需求,因此,与干细胞相关的管理规范具有公共利益属性。干细胞买卖合同因损害社会公共利益而无效。

《消费者权益保护法》侧重于通过规范经营者的行为,保护消费者在购买、使用商品和接受服务是应享有的权益。该法中所指的服务,是经营者为获取经济利益而提供的商业性服务。公共医疗卫生服务机构提供的医疗服务不是商业服务,故医疗服务合同纠纷不应适用《消费者权益保护法》。 公共医疗卫生服务机构履行医疗服务合同时,在非紧急情况下,未经同意擅自改变合同双方约定的医疗方案,属于《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定的履行合同义务不符合约定的行为。 《合同法》第六十条规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。在医疗服务合同中,医院与患者是平等的民事主体关系,在非紧急情况下,医院对实施的医疗方案负有向患者进行说明的义务,患者也有权充分了解医疗方案对自己可能产生的影响,对医疗方案享有选择权。《合同法》一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。所以,非紧急情况下医院未经患者同意擅自改变双方约定的医疗方案属于履行合同义务不符合约定的行为,应当对患者承担违约责任。

470 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

《民法典》第510条规定:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。” 按照合同相关条款或者交易习惯仍不能确定的,《民法典》第511条规定:“当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。”

471 当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

经过要约、承诺,当事人合意一致即可达成的合同,为诺成合同。大部分合同均属此类,如买卖合同、借贷合同、租赁合同等。也有的合同不仅需要当事人承诺,还需要交付标的物或完成其他给付才能成立,这类合同称为实践合同或要物合同。

民法典》第658条第1款规定“赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与”与《合同法》的规定一致,依然为诺成合同。 对于质押合同,《民法典》第429条对动产质押合同规定:“质权自出质人交付质押财产时设立。”此为诺成合同。

公报案例

《中华人民共和国合同法》第十三条规定:“当事人订立合同,采取要约、承诺方式。”第二十五条规定:“承诺生效时合同成立。”依照上述法律规定,储蓄人主张与银行成立储蓄存款合同,应当证明其与银行分别作出要约和承诺,符合合同成立要件。当储蓄人依据犯罪分子伪造的存单主张与银行成立储蓄合同,人民法院应判定储蓄人与银行是否就储蓄事宜分别作出要约、承诺。在不能认定双方成立储蓄合同情形下,储蓄人依据伪造存单提起的诉讼,应依照最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》,作为一般存单纠纷处理。

472 要约是希望与他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列条件: (一)内容具体确定; (二)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。

公报案例

《公司法》第十六条第二款规定,公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。该条款是关于公司内部控制管理的规定,不应以此作为评价合同效力的依据。担保人抗辩认为其法定代表人订立抵押合同的行为超越代表权,债权人以其对相关股东会决议履行了形式审查义务,主张担保人的法定代表人构成表见代表的,人民法院应予支持。

473 要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。 商业广告和宣传的内容符合要约条件的,构成要约。

普通的商业广告和宣传,只是为了吸引顾客,属于要约邀请。但如果商业广告和宣传的内容符合要约条件的,构成要约。商业广告中若注明“限售50件”“先到先得”,或者注明有效期的,一般可以视为要约。但如果意思表示上标明“仅供参考”“须以我公司最后确认为准”,则表示最后决定权留给自己,不受意思表示的约束,不应视为要约。

474 要约生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。

137: 以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。 以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定。

475 要约可以撤回。要约的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

141: 行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

476 要约可以撤销,但是有下列情形之一的除外: (一)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销; (二)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作。

477 撤销要约的意思表示以对话方式作出的,该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道;撤销要约的意思表示以非对话方式作出的,应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。

478 有下列情形之一的,要约失效: (一)要约被拒绝; (二)要约被依法撤销; (三)承诺期限届满,受要约人未作出承诺; (四)受要约人对要约的内容作出实质性变更。

(三)《民法典》第486条规定:“受要约人超过承诺期限发出承诺,或者在承诺期限内发出承诺,按照通常情形不能及时到达要约人的,为新要约;但是,要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。

479 承诺是受要约人同意要约的意思表示。

受要约人的答复如果仅仅是表述形式不同,而内容相同,则应当认为这一答复内容与要约内容一致,构成一项有效承诺,该承诺到达要约人则合同成立。如果答复不仅是表述形式的差异,而是确实在要约内容之外增加、减少或改变了某些内容,构成了新的条件,则需要具体分析这些新的条件是否实质上改变了要约的内容。根据《民法典》第488条关于“有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更”之规定,新的条件不得涉及要约中有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更。如果涉及上述内容的变更,则视为实质性变更了要约的内容。如果新条件没有实质上改变要约内容,则应当认为该答复构成了有效承诺,承诺到达要约人后,合同成立;如果新的条件实质上改变了要约的内容,则不应认为是一项承诺,而应视为是对要约的拒绝,被拒绝后,原要约失效。不过基于提升交易效率考虑,我国立法及司法实践中同时将该变更了原要约实质内容的答复视为受要约人向要约人发出的一项反要约,如果要约人予以承诺,则合同成立,兼顾了要约人与受要约人双方的利益。

交叉要约是指合同当事人采取非直接对话的方式,作出了为订立同一内容合同的要约。例如买方向卖方发出欲以某条件购买某一数量、种类货物的要约,而卖方恰巧也同时向买方发出欲以某条件销售某一数量、种类货物的要约,双方的意思表示内容完全一致,而且双方均有订立合同的意思表示。

同时表示与交叉要约本质上相同,交叉要约是在非直接对话方式的情况下发生的,而同时表示是在对话方式的情况下发生的,是指对话的当事人双方毫无先后之别,同时向对方为同一内容的要约的意思表示。同时表示亦应作为合同成立的特别方式之一。

意思实现是指按照习惯或事件的性质,不需要承诺通知,或者要约人预先声明承诺无需通知,要约人在相当时间内如有可以推断受要约人有承诺意思的客观事实,则可以据此成立合同。按照习惯或事件的性质不需要承诺通知的,比如订旅馆房间、订饭店座位等情形,不需要表明承诺,如不承诺却需要告知。

480 承诺应当以通知的方式作出;但是,根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。

《民法典》第140条第2款明确规定:“沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,才可以视为意思表示。”而承诺是一种特定的意思表示,故虽然本条没有明确规定特定沉默可以作为承诺方式,但是在《民法典》中已经承认沉默在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,可以视为意思表示,故特殊情况下,特定沉默也可以作为承诺方式之一。例如,《民法典》中关于租赁期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但是租赁期限为不定期之规定,就体现了有法律规定的情形下,行为人以特定情形下的沉默进行的承诺。承租人继续使用租赁物,可以推知其欲延长租赁期限,出租人未提出异议,此时出租人的沉默被视为同意。 再如《民法典》第638条第1款规定“试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期限届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买”,也是如此。试用买卖是一种特殊的买卖,双方虽然已经就买卖合同的基本内容达成合意,但最终可否发生买卖合同的效力,取决于买受人在试用期届满前是否对购买标的物表示认可。买受人在试用期限届满时未作表示,被视为购买,此时买受人的沉默被视为承诺,买卖合同成立。 与第1款相对应的,《民法典》第638条第2款关于“试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的,视为同意购买”之规定,则属于以行为方式作出承诺。

481 承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。 要约没有确定承诺期限的,承诺应当依照下列规定到达: (一)要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺; (二)要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。

482 要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的,自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真、电子邮件等快速通讯方式作出的,承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

483 承诺生效时合同成立,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

法律另有规定的除外的情形是指根据法律明确规定,合同成立不以承诺生效为准的情形,主要有以下几种: 《民法典》第490条第1款之规定,“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立”。该条规定涉及两种情形:首先,如果当事人之间采用合同书形式订立合同的,最后签名、盖章或者按指印的时间为合同成立之时。这一时间有可能与承诺生效时间相同,也有可能与承诺生效的时间不同。其次,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。此时,合同因履行行为而成立。合同成立的时间为当事人接受未签字盖章或者按指印的对方当事人履行的合同主要义务的时间。 根据《民法典》第491条之规定,“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同成立。当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的,对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立,但是当事人另有约定的除外。 第三,实践合同。第四,经批准成立的合同。

合同成立与合同生效的关系

一是解决的问题不同。合同成立主要解决合同是否存在、合同何时成立的事实问题;合同生效主要解决合同是否合法、是否受法律保护的法律问题。合同成立与否属于事实判断问题,合同是否生效属于法律评价问题。 从法律性质上,法律行为的成立只涉及当事人个人的意思问题,成立与否完全看当事人是否完成了相应的意思,与国家意志无关。而法律行为的生效与否则取决于当事人的意思是否符合法定的标准。法律行为的生效制度集中体现了国家对当事人已成立的法律行为进行的法律评价。合同无效并不等同于效力待定或可撤销。合同无效是指法律按照一定的标准对已经成立的合同进行评价后所得的否定性结论;效力待定是指待定的条件出现或者经同意或追认后可以生效的合同;而可撤销则反映了法律将合同效力交给有撤销权的一方当事人来决定。 二是体现的时段、内容不同。合同成立属于合同订立阶段,反映和体现当事人之间订立合同的过程是否已经终结;合同生效属于合同履行阶段,反映和体现当事人之间订立合同的目的能否实现。 三是判断的主体不同。合同是否已经成立,通常情况下由当事人自己来作出判断,并据此实施相应的行为;合同是否生效,即判断、确认合同是否合法有效,属于法院或者仲裁机构的职责。两者之间存在密切联系,合同成立是合同生效的前提,没有合同的成立,也就谈不上合同的生效。

司法实践中,严格区分合同的成立与生效,具有重要意义,只有区分了合同成立与合同生效,才能进一步区分合同的不成立、可撤销及无效。如果合同尚未成立,则不存在效力的判断问题;如果合同已成立,但不符合或不完全符合法定生效要件,则可能会出现未生效、无效、可撤销或效力待定的法律行为。对于合同效力的判断,需要结合民事法律行为的效力加以准确认定,包括合同生效的条件、效力待定合同、可撤销合同、无效合同,均为民事法律行为效力理论的具体化。

合同不成立时的返还问题

《民商审判会议纪要》第32条关于合同不成立、无效或者被撤销的法律后果中,规定了合同不成立时财产返还和损害赔偿责任应当参照适用合同无效或者被撤销时的规定。尤其需要注意的是,在确定合同不成立、无效或者被撤销后财产返还或者折价补偿范围时,要根据诚信原则的要求,在当事人之间合理分配,不能使不诚信的当事人因合同不成立、无效或者被撤销而获益。合同不成立、无效或者被撤销情况下,当事人所承担的缔约过失责任不应超过合同履行利益。比如,依据《建设工程施工合同司法解释》第2条规定,建设工程施工合同无效,在建设工程经竣工验收合格情况下,可以参照合同约定支付工程款,但除非增加了合同约定之外新的工程项目,一般不应超出合同的约定支付工程款。

在《民商审判会议纪要》第33条规定:“合同不成立、无效或者被撤销后,在确定财产返还时,要充分考虑财产增值或者贬值的因素。双务合同不成立、无效或者被撤销后,双方因该合同取得财产的,应当相互返还。应予返还的股权、房屋等财产相对于合同约定价款出现增值或者贬值的,人民法院要综合考虑市场因素、受让人的经营或者添附等行为与财产增值或者贬值之间的关联性,在当事人之间合理分配或者分担,避免一方因合同不成立、无效或者被撤销而获益。在标的物已经灭失、转售他人或者其他无法返还的情况下,当事人主张返还原物的,人民法院不予支持,但其主张折价补偿的,人民法院依法予以支持。折价时,应当以当事人交易时约定的价款为基础,同时,考虑当事人在标的物灭失或者转售时的获益情况综合确定补偿标准。标的物灭失时当事人获得的保险金或者其他赔偿金,转售时取得的对价,均属于当事人因标的物而获得的利益。对获益高于或者低于价款的部分,也应当在当事人之间合理分配或者分担。” 《民商审判会议纪要》第34条是关于价款返还方面的规定,其规定为:“双务合同不成立、无效或者被撤销时,标的物返还与价款返还互为对待给付,双方应当同时返还。关于应否支付利息问题,只要一方对标的物有使用情形的,一般应当支付使用费,该费用可与占有价款一方应当支付的资金占用费相互抵销,故在一方返还原物前,另一方仅须支付本金,而无需支付利息。” 第35条则规定了损害赔偿责任,该条规定:“合同不成立、无效或者被撤销时,仅返还财产或者折价补偿不足以弥补损失,一方还可以向有过错的另一方请求损害赔偿责任。在确定损害赔偿范围时,既要根据当事人的过错程度合理确定责任,又要考虑在确定财产返还范围时已经考虑过的财产增值或者贬值因素,避免双重获利或者双重受损的现象发生。”

公报案例

【2020】合伙协议就合伙企业财产份额转让的特别约定,不违反法律、行政法规的强制性规定,亦不违背公序良俗,应认定其合法有效,合伙人应严格遵守该约定。合伙协议已经明确约定合伙人之间转让合伙财产份额需经全体合伙人一致同意的,在其他合伙人未同意合伙财产份额转让之前,当事人就合伙财产份额转让签订的转让协议成立但未生效。如其他合伙人明确不同意该合伙财产份额转让,则转让协议确定不生效,不能在当事人之间产生履行力。当事人请求履行转让协议的,人民法院不予支持。

【2017】汽车经销商对于车辆后保险杠外观瑕疵予以“拆装后保、后保整喷”的维修超出了车辆售前正常维护和PDI质量检测的范围,经销商对此未履行告知义务的,侵犯了消费者的知情权、选择权,使其陷入错误认识,属于故意隐瞒真实情况,构成消费欺诈。消费者要求经销商按照消费者权益保护法赔偿损失的,经销商应承担车辆三倍价款的惩罚性赔偿责任。

【2015】一、网络竞价交易具有即时性和公开性的特点,产权人、竞买人、竞买组织方均应严格遵守相关交易规则。虽然网络竞价系统自动生成《竞价结果通知单》,但因违反交易规则,不能形成有效承诺的,交易依法不能成立。 二、网络竞拍是拍卖的一种特殊形式,在其有特别规定时依其规定,在无特别规定时,可以适用《拍卖法》的一般规定。

484 以通知方式作出的承诺,生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。 承诺不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。

137:以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。 以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定。

《电子签名法》第2条第2款对“数据电文”的定义,是“以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息”

需要注意的是,传真、电传、电报尽管与电子邮件一样作为即时通讯方式,但是在承诺生效时间看,因其不采用特定系统发送,因此应当与信件同样看待。

公报案例

【2015】矿业权与股权是两种不同的民事权利,如果仅转让公司股权而不导致矿业权主体的变更,则不属于矿业权转让,转让合同无需地质矿产主管部门审批,在不违反法律、行政法规强制性规定的情况下,应认定合同合法有效。迟延履行生效合同约定义务的当事人以迟延履行期间国家政策变化为由主张情势变更的,不予支持。

【2009】行政机关在网站发布的拍卖信息可以视为其就公开拍卖采砂权事宜向社会不特定对象发出的要约邀请,在受要约人与之建立合同关系,且双方对合同约定的内容产生争议时,该要约邀请对合同的解释可以产生证据的效力。

485 承诺可以撤回。承诺的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

141:行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

公报案例

【2016】委托人、受托银行与借款人三方签订委托贷款合同,由委托人提供资金、受托银行根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回贷款,受托银行收取代理委托贷款手续费,并不承担信用风险,其实质是委托人与借款人之间的民间借贷。委托贷款合同的效力、委托人与借款人之间的利息、逾期利息、违约金等权利义务均应受有关民间借贷的法律、法规和司法解释的规制。

486 受要约人超过承诺期限发出承诺,或者在承诺期限内发出承诺,按照通常情形不能及时到达要约人的,为新要约;但是,要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。

逾期承诺

逾期承诺,又称延迟承诺或者超期承诺,是指受要约人在承诺期限经过之后作出的承诺。

487 受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情形能够及时到达要约人,但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的,除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外,该承诺有效。

承诺迟到

所谓承诺迟到,是指受要约人在承诺期限内作出承诺,依通常情形能够及时到达要约人,但因其他原因致使承诺达到要约人时超出承诺期限的情形。即承诺迟到是指不迟发但迟到的承诺。

488 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。

对于承诺与要约内容不一致其法律效力的问题

最后用语规则(lastworddoctrine)是镜像规则推论的直接结果。根据传统民法中的要约承诺理论,承诺应该是对要约的无条件的、完全的接受。依据这个规则,第一个发出的格式文本是为要约,而受要约人发出的格式文本因为对要约作了修改,视为对原要约的拒绝,同时视为提出一个新要约,或称为反要约。

“第一枪”规则(firstshot)是指合同订立过程中,尽管承诺包含有与要约不同的条款,还是可以发生承诺的效力,但合同的内容应以要约的内容为准。在这一规则之下,承诺中与要约不同或补充的条款只可以理解为是对修改合同的一种建议或成为修改合同的一项要约,要约人可以同意也可以拒绝。要约人的沉默或不履行即被视为拒绝。

“相互击倒”理论:根据这一理论,包含有不一致条款的承诺同样具有承诺的效力,合同成立。但是承诺与要约中不一致的条款,都不能成为合同的条款,只有双方以各种形式协商一致的条款才能成为合同的组成部分,其空白部分由法官根据法律、商业惯例或其他原则予以补充。

一、关于商业无关性与格式之争

大多数情况下,这种不完善的协议如果顺利履行完毕,就如同普通合同一样,不会产生任何纠纷。也就是说,不管法律上是否承认已经达成了合同,交易照常进行,而且除非有争议产生,这些合同从开始履行到履行完毕,几乎是与法律毫无关系的。这就是通常所说的“商业无关性”

要约与承诺内容不一致时,严格来讲,双方意思表示不一致,合同是不成立的。然而,实践中,当事人愿意甚至履行或者接受了对方的履行,合同是否可以成立呢?如果合同成立,则在相互不一致的条款基础上,如何确定合同的内容?这种在交易中,双方当事人都以各自的标准条款进行要约和承诺,并且都坚持在自己的标准条款的基础上达成最后的合同,从而引起的关于合同是否成立及如何确定合同条款的争议就是格式之战(battleofform),又称为格式之争。

《民法典》第496条、497条、498条对格式条款进行了专门的规范

格式条款,又称附和契约,就如学者史尚宽给其下的定义,“附和契约,谓契约之内容,预由当事人一方为之确定,他方当事人唯得依其既定内容,为加入之契约”。其基本特征有二:第一是一方为反复使用而预先制定;第二就是附和性,他方唯得依其既定内容,为加入之。就是“要么订立,要么走开”。 格式条款的内容是不容协商的,附和性是格式条款的根本特征。

489 承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。

490 当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。 法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。

469:当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

另外,当事人在缔约过程中形成的各种文件,如意向书、议事录、备忘录等,如果其内容足以构成合同,也应看作合同书。

《现代汉语词典》对签字的解释为:“在文件上写上自己的名字,表示负责”,该词典对签名的解释为“写上自己的名字”

《辞海》介绍,指纹是手指末节内侧表面的皮肤乳突排列而成的花纹结构

履行治愈规则,是指欠缺法定或约定形式要件的合同,因当事人履行的事实而补正地使本来无效的合同成为有效合同。 审判实务对此问题的观点是:合同形式,应当视为证明合同成立的依据,而不能把其当作合同成立或生效的要件,也就是说,对合同的书面形式应采证据主义,不宜采生效主义。 在实践中,对于应当采用书面形式而采用口头形式或者其他形式而订立的合同,应当着重考察当事人的意思是否取得一致,取得一致的,应认定为成立;反之,应当认定为未成立。

【审判实践中应注意的问题】

一、部分当事人签名的合同是否成立

可以分为两种情形:一种情形是合同本身有多方当事人,例如合伙协议有多方合伙人,保兑仓合同有卖方、买方(借款方)、贷款方等三方甚至是四方当事人; 另一种情形是某一方合同当事人由多个民事主体组成,例如买卖合同的买方或者是卖方由两个独立的民事主体组成,最为常见的是夫、妻。

第一种情形下,只有部分当事人签名的合同,对未签名的当事人而言,该合同不成立,但是对于其他已经签名的当事人而言,合同是否成立,不能一概而论。 第二种情形下,如果没有特别约定,其中的部分当事人不签名一般不影响合同的成立。

二、只有签名、盖章或按指印是否影响合同成立

在当事人没有约定或当事人约定的表述与本条规定表述一致的情形下,签名、盖章或按指印三者有其一即可。但在当事人为法人或非法人组织的情形下,如果没有公章,签名或者按指印的人又非法定代表人的,签名的人应有相应的授权。如当事人约定“签名且盖章”或“签名并盖章”后合同成立,则签名和盖章均需具备,否则合同不成立。

三、关于按指印的问题

在合同书签名并按指印的,一般不会出现指印是否本人自愿所按的纠纷,单独按指印会出现一些纠纷。一是指纹的识别问题。由于印油或印泥的质量问题或者按指印的方法不规范,所按指印可能会纹路不清晰,即使通过鉴定也无法确认。二是按指印是否为当事人的真实意思表示。

五、关于加盖公司印章的问题

公司印章主要分为五种:公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人章、发票专用章,不同的印章都有不同的用途。[16]公司内部还有质检章、技术资料章等,

该意见是在“看人不看章”的裁判思路

公报案例

【2019】第三人撤销之诉的制度功能,是为因不可归责于本人的事由未能参加诉讼,而生效判决、裁定、调解书存在错误且损害其民事权益的案外人提供救济。实践中,既要依法维护案外人的正当权利,也要防止滥用第三人撤销之诉导致损害生效裁判的稳定性。提起撤销之诉的案外人不能充分证明生效判决、裁定、调解书确实存在错误且损害其民事权益的,应当驳回诉讼请求。

【2020】通过不违反公序良俗的方法提取的人体组织干细胞,属于民法上的物,但由于干细胞来源于人体,基于独特的生物属性,在法律上不得直接作为交易标的物。干细胞技术作为一种新型的生物治疗技术,相关的临床研究和转化应用应面向医疗卫生需求,因此,与干细胞相关的管理规范具有公共利益属性。干细胞买卖合同因损害社会公共利益而无效。

【2015】处理一房二卖情况下的合同履行问题,可从商品房买卖合同的缔约真实性、签约时间顺序、付款程度、合同备案情况、讼争不动产的占有事实、预登记情况等方面加以评判。

491 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同成立。 当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的,对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立,但是当事人另有约定的除外。

492 承诺生效的地点为合同成立的地点。 采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其住所地为合同成立的地点。当事人另有约定的,按照其约定。

电报、电传、传真不再作为数据电文的一种形式;【信件】

【审判实践中应注意的问题】

一、要式合同成立地点的认定 要式合同,是指法律、行政法规规定,或者当事人约定应当采用特定形式的合同,前者称为法定要式合同,后者称为约定要式合同,是对形式的强制。对于法定要式合同,如不动产买卖合同、特殊的动产买卖合同、中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发资源合同,法律规定合同应当以书面形式订立或者必须办理特定手续才能成立。要式合同因需完成特别手续,故以完成特别手续即法定或约定形式的地点为合同成立的地点,如当事人约定合同的成立需要经过公证,则公证地点为承诺生效的地点,亦即合同签订地。

二、交叉要约的合同成立地点的认定 交叉要约,是指当事人一方向对方为要约,而同时对方亦为同一内容的要约,且双方当事人彼此均不知有要约的现象。交叉要约能否成立合同,法学理论和司法实践上存在争议,但一般认为交叉要约可以成立合同。因为当事人的意思表示内容实质上一致,不能拘泥于要约与承诺的形式限制,应当推定当事人已经达成合意,如此更符合合同的本质。从鼓励交易原则和效率价值的角度出发,应承认交叉要约可成立合同,这是合同成立的特殊方式。对于交叉要约的合同成立地点,以后到达相对人的要约的到达地点为合同成立地点。

三、书面形式未采用时合同成立地点的认定 接受履行地与承诺的意思实现有所不同,对于意思实现,作出承诺行为的地点是承诺生效的地点,亦即合同成立的地点,而此处为接受履行地,不可混淆。

四、对于以信件、数据电文订立合同,同时要求签订确认书的合同成立地点的认定 《民法典》第491条第1款规定,当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同成立。由于签订确认书前,合同尚未成立,故以确认书的签订地点作为合同成立地点,而不是以信件、数据电文来确定。

493 当事人采用合同书形式订立合同的,最后签名、盖章或者按指印的地点为合同成立的地点,但是当事人另有约定的除外。

494 国家根据抢险救灾、疫情防控或者其他需要下达国家订货任务、指令性任务的,有关民事主体之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。 依照法律、行政法规的规定负有发出要约义务的当事人,应当及时发出合理的要约。 依照法律、行政法规的规定负有作出承诺义务的当事人,不得拒绝对方合理的订立合同要求。

495当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等,构成预约合同。 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的,对方可以请求其承担预约合同的违约责任。

在我国实践中,预约合同的适用范围非常宽泛,租赁、承揽、商品房买卖、土地使用权转让、民间借贷、大型采购、股权转让等领域均存在,名称五花八门,还存在意向书、允诺书、定金收据、原则性协议、框架性协议、临时协议等,不一而足。

(一)预约合同的特征

第一,预备性。第二,约束性。第三,确定性。第四,期限性

(二)预约合同的性质

前契约说、从合同说、附停止条件本约说、独立契约说

对《最高人民法院公报》案例以及《人民法院案例选》《人民司法》《中国审判案例要览》进行研究后发现,审判实践中存在三种审判路径,即视为本约、强制缔约以及强制磋商的路径。理论界争议较大,而实践中的做法又不一; 总之,审判实践中所把握的一项原则是,应当区分事实,以探究当事人真意为出发点,既不能任由当事人违反当初的完成交易之承诺,也不能施加给当事人从未允诺的强制缔约责任。

违反预约的赔偿范围

履行利益,是指合同有效成立,债务人依约履行债权人所能获得的利益。通常认为,履行利益赔偿使守约方之处境与合同得到履行后相同,守约方可以获得其所期望的将来差价利益,即赔偿所谓的积极损失(利润)

信赖利益赔偿是使守约方的处境回到合同(未信赖允诺)前,即赔偿所谓的消极损失(成本费用支出等)

对于完整性预约,可酌情赔偿履行利益。但此处的履行利益并非指依照本约的内容履行所能获得的利益,因为这是本约合同的履行利益,毕竟本约尚未订立,不能赔偿基于交易成功才可得到的利益,否则预约与本约差异无从体现。 预约的赔偿范围应小于本约的赔偿范围。从实质上看,预约合同的履行利益损害应该是基于公平原则,包括为签订合同而合理支出的实际费用,也可包括丧失与第三人另订合同的机会所产生的损失,即可酌情赔偿机会损失利益。具体赔偿数额,可综合考虑守约方的实际履行的金额、当事人的信赖程度、缔约过程的时间跨度、违约方的获利、守约方的受损以及违约方的过错程度等因素,确定公平、合理的赔偿数额。 对于简单预约、典型预约,原则上赔偿范围应当以信赖利益为限,一般而言,包括为订立合同所支付的各项费用、准备为签订合同所支付的费用、已付款项的法定孳息等。 需要注意的是,预约的赔偿责任也适用减轻损害规则、损益相抵规则。

预约合同、本约合同的识别

(一)意思表示标准——这是区分的根本标准 (二)名称加内容标准 预约合同内容无需包括本约合同的主要条款,预约合同的内容一般较为简略,并不直接指向具体的权利变动内容。本约合同的条款则较完备。 (三)履行标准 如果一项预约的主要内容比较完备,且一方当事人履行了主要合同义务,如在房屋订购书中,合同约定了房屋坐落位置、面积、总价款、付款方式等内容,而买方也支付了绝大部分房款,此类合同应该被倾向于认定为本约合同;另一方面,如果合同内容不够完备,如虽然约定了面积、总价款、付款方式等,但是无法确定房屋的具体坐落位置,此时即使购房者支付了绝大部分房款,由于缺乏本约合同的主要条款,法院不能通过漏洞条款,根据法律规定进行解释确定,此类合同认定为预约合同。 (四)违约责任条款标准 预约合同一般不会约定违反本约合同责任,当事人通常约定在一定期限内订立本约合同,而本约合同通常需要约定违反合同所要承担的责任。

496 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。 采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。

需要注意的是《保险法》要求对格式条款主动说明

最高人民法院发布的指导案例64号刘某诉中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司电信服务合同纠纷案 可以看作是一个未订入合同的案例。

公报案例

【指导案例1】房屋买卖居间合同中关于禁止买方利用中介公司提供的房源信息却绕开该中介公司与卖方签订房屋买卖合同的约定合法有效。但是,当卖方将同一房屋通过多个中介公司挂牌出售时,买方通过其他公众可以获知的正当途径获得相同房源信息的,买方有权选择报价低、服务好的中介公司促成房屋买卖合同成立,其行为并没有利用先前与之签约中介公司的房源信息,故不构成违约。

【指导案例64】经营者在格式合同中未明确规定对某项商品或服务的限制条件,且未能证明在订立合同时已将该限制条件明确告知消费者并获得消费者同意的,该限制条件对消费者不产生效力。

497 有下列情形之一的,该格式条款无效: (一)具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形; (二)提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利; (三)提供格式条款一方排除对方主要权利。

根据本法第146条的规定,行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 根据本法第153条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。 根据本法第154条的规定,行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

《民事诉讼法司法解释》第31条规定,经营者使用格式条款与消费者订立管辖协议,未采取合理方式提请消费者注意,消费者主张管辖协议无效的,人民法院应予支持。

与对方有重大利害关系的条款能否订入合同,需要当事人主张后,由法院进行审查,但是格式条款的效力问题,由人民法院依职权进行审查和认定,无需当事人主张。

498 对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。

格式条款解释规则——三条规则:通常解释、不利解释、非格式条款优先

公报案例

【2018】当事人约定的违约金超过损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的规定,当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的约定、履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则进行考量,作出认定。

【2014】对格式条款的理解发生争议的,首先应当按照通常理解予以解释。只有按照通常理解对格式条款有两种以上解释的,才应采用不利解释原则。连带共同保证中保证人减少时,应按实际保证人人数平均分配保证份额。

【2015】一、网络竞价交易具有即时性和公开性的特点,产权人、竞买人、竞买组织方均应严格遵守相关交易规则。虽然网络竞价系统自动生成《竞价结果通知单》,但因违反交易规则,不能形成有效承诺的,交易依法不能成立。 二、网络竞拍是拍卖的一种特殊形式,在其有特别规定时依其规定,在无特别规定时,可以适用《拍卖法》的一般规定。

【2012】当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。当事人基于实际交易需要而签订合同,在特定条件下会作出特定的意思表示,只要其意思表示是真实的,且不违背法律的强制性或者禁止性规定,即应当予以保护。

499 悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的,完成该行为的人可以请求其支付。

500 当事人在订立合同过程中有下列情形之一,造成对方损失的,应当承担赔偿责任: (一)假借订立合同,恶意进行磋商; (二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况; (三)有其他违背诚信原则的行为。

缔约过失责任

缔约过失责任是当事人违反先合同义务应依法承担的民事责任。当事人为缔结契约而接触磋商之际,已由一般普通关系进入特殊联系关系,相互之间建立了一种特殊的信赖关系,虽非以给付义务为内容,但依诚信原则,仍然产生了协力、通知、照顾、保护、忠实等附随义务,其性质及强度,超过一般侵权行为法上的注意义务,而与契约关系较为接近

一般认为,缔约过失责任的成立须具备下列条件:(1)缔约人在缔约过程中违反先合同义务;(2)缔约相对方受有损害;(3)违反先合同义务与损害有因果关系;(4)违反先合同义务方存在过错。

信赖利益损害,可以区别为所受损害与所失利益。所受损害可包括:为签订合同而合理支出的交通费、鉴定费、咨询费、勘察设计费、利息等。所失利益主要指丧失与第三人另订合同的机会所产生的损失。一般情形下,信赖利益小于履行利益,故一般情况下,对信赖利益的赔偿应以履行利益为限。但是对于因违反保护义务致使相对人的人身或者财产的固有利益受到损害,可能远超履行利益的损害应不受此限

审判实务中,《民商审判会议纪要》第32条规定,合同不成立、无效或被撤销情况下,当事人所承担的缔约过失责任不应超过合同履行利益。对该条文的解读则进一步明确:①信赖利益损失限于直接损失。一般不包括因此错失的机会损失等间接损失,否则,信赖利益损失就可能会漫无边际,不当加重当事人的责任。②不能参照合同约定来确定信赖利益的范围。③信赖利益不得超过履行利益。④信赖利益损失属于财产损失,不包括人身损害或精神损害。当事人在缔约过程中遭受的人身或精神损害,应当根据侵权责任法的相关规定提出请求,而不能基于缔约过失责任提出。

公报案例

【2017】一、合同约定生效要件为报批允准,承担报批义务方不履行报批义务的,应当承担缔约过失责任。 二、缔约过失人获得利益以善意相对人丧失交易机会为代价,善意相对人要求缔约过失人赔偿的,人民法院应予支持。 三、除直接损失外,缔约过失人对善意相对人的交易机会损失等间接损失,应予赔偿。间接损失数额应考虑缔约过失人过错程度及获得利益情况、善意相对人成本支出及预期利益等,综合衡量确定。

501 当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

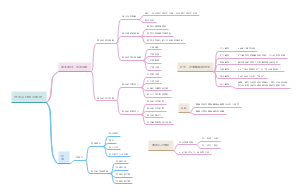

第三章 合同的效力

502 依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。 依照法律、行政法规的规定,合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的,适用前款规定。

意思自治实现的核心在于自我负责; 意思表示不真实包括意思与表示不一致【故意的,146虚假表示;无意的,147重大误解】、 意思表示不自由【一方欺诈、第三方欺诈、显失公平】

报批义务属于基于诚信原则产生的可以独立请求的附随义务,属于合同义务的范畴

针对报批义务约定违约责任; 未针对报批义务约定违约责任【承担缔约过失责任】

一方请求履行合同主要权利义务—— 法院释明——— ①变更为请求履行报批义务 —— ②不变更—— 驳回诉讼请求,但允许当事人另行起诉

行政机关没有批准—— 一方请求解除合同—— 法院支持

报批义务人拒不履行——另行起诉,解除合同——赔偿 差价损失、合理收益及其他预期利益损失

公报案例

【2020】名为股权转让,但转让各方资金往来表现为借贷关系,存在以债务清偿为股权返还条件、转让后受让方未接手公司管理、表达了担保意思等不享有股东权利特征的,应当认定为股权让与担保,股权让与担保权人仅为名义股东,不实际享有股东权利。股权让与担保人请求确认自己享有的股权的,应予支持。在清偿完被担保的债务前,股权让与担保人请求变更股权登记至其名下的,不予支持。 人民法院在处理股权让与担保纠纷案件时,应注意审查相关合同的具体约定,准确认定当事人的真实意思表示,充分尊重当事人的意思自治;注意参照质押担保的法律要件准确认定股权让与担保,是否移交公司经营权并非必要要件;注意在涉及移交公司经营权的案件中,综合考虑担保权人的投资和经营贡献、市场行情等因素,运用利益平衡原则妥善处理因经营损益、股权价值变动等引发的纠纷。

【2019】公司股东仅存在单笔转移公司资金的行为,尚不足以否认公司独立人格的,不应依据公司法第二十条第三款判决公司股东对公司的债务承担连带责任。但该行为客观上转移并减少了公司资产,降低了公司的偿债能力,根据“举重以明轻”的原则参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十四条关于股东抽逃出资情况下的责任形态之规定,可判决公司股东对公司债务不能清偿的部分在其转移资金的金额及相应利息范围内承担补充赔偿责任。

【2019】在最高额保证合同关系中,如果合同明确约定所担保的最高债权额包括主债权的数额和相应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,保证人即应当依照约定对利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担保证责任,而不受主债权数额的限制。

【2017】一、合同约定生效要件为报批允准,承担报批义务方不履行报批义务的,应当承担缔约过失责任。 二、缔约过失人获得利益以善意相对人丧失交易机会为代价,善意相对人要求缔约过失人赔偿的,人民法院应予支持。 三、除直接损失外,缔约过失人对善意相对人的交易机会损失等间接损失,应予赔偿。间接损失数额应考虑缔约过失人过错程度及获得利益情况、善意相对人成本支出及预期利益等,综合衡量确定

【2015】处理一房二卖情况下的合同履行问题,可从商品房买卖合同的缔约真实性、签约时间顺序、付款程度、合同备案情况、讼争不动产的占有事实、预登记情况等方面加以评判。

【2015】矿业权与股权是两种不同的民事权利,如果仅转让公司股权而不导致矿业权主体的变更,则不属于矿业权转让,转让合同无需地质矿产主管部门审批,在不违反法律、行政法规强制性规定的情况下,应认定合同合法有效。迟延履行生效合同约定义务的当事人以迟延履行期间国家政策变化为由主张情势变更的,不予支持。

【2015】一、对于政府机关及其他职能部门出具的证明材料,人民法院应当对其真实性、合法性以及与待证事实的关联性进行判断,如上述证据不能反映案件的客观真实情况,则不能作为人民法院认定案件事实的根据。 二、因出卖人所售房屋存在质量问题,致购房人无法对房屋正常使用、收益,双方当事人对由此造成的实际损失如何计算未作明确约定的,人民法院可以房屋同期租金作为标准计算购房人的实际损失

【2014】商品房买卖中,开发商的交房义务不仅仅局限于交钥匙,还需出示相应的证明文件,并签署房屋交接单等。合同中分别约定了逾期交房与逾期办证的违约责任,但同时又约定开发商承担了逾期交房的责任之后,逾期办证的违约责任就不予承担的,应认定该约定属于免除开发商按时办证义务的无效格式条款,开发商仍应按照合同约定承担逾期交房、逾期办证的多项违约之责。

【2013】不动产物权应当依不动产登记簿的内容确定,不动产权属证书只是权利人享有该不动产物权的证明。行政机关注销国有土地使用证但并未注销土地登记的,国有土地的使用权人仍然是土地登记档案中记载的权利人。国有土地使用权转让法律关系中的转让人以国有土地使用证被注销、其不再享有土地使用权为由主张解除合同的,人民法院不应支持。

【2013】一、根据审计法的规定,国家审计机关对工程建设单位进行审计是一种行政监督行为,审计人与被审计人之间因国家审计发生的法律关系与本案当事人之间的民事法律关系性质不同。因此,在民事合同中,当事人对接受行政审计作为确定民事法律关系依据的约定,应当具体明确,而不能通过解释推定的方式,认为合同签订时,当事人已经同意接受国家机关的审计行为对民事法律关系的介入。 二、在双方当事人已经通过结算协议确认了工程结算价款并已基本履行完毕的情况下,国家审计机关做出的审计报告,不影响双方结算协议的效力。

503 无权代理人以被代理人的名义订立合同,被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的,视为对合同的追认。

总则编第171条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。合同编本条所规定的“无权代理人以被代理人的名义订立合同”即是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然以被代理人的名义与他人订立合同的情形。

504 法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限外,该代表行为有效,订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。

《公司法》第16条对关联担保和非关联担保的决议机关作出了区别规定,相应地,在善意的判断标准上也应当有所区别。

根据《民法典》第61条第3款关于“法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人”的规定,只要债权人能够证明其在订立担保合同时对董事会决议或者股东(大)会决议进行了审查,同意决议的人数及签字人员符合公司章程的规定,就应当认定其构成善意,但公司能够证明债权人明知公司章程对决议机关有明确规定的除外。

无须机关决议的例外情况

第一,公司是以为他人提供担保为主营业务的担保公司,或者是开展保函业务的银行或者非银行金融机构。 第二,公司为其直接或者间接控制的公司开展经营活动向债权人提供担保。 第三,公司与主债务人之间存在相互担保等商业合作关系。 第四,担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意。

六、上市公司为他人提供担保 债权人根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同,人民法院应当认定有效。

公报案例

【2020】农村集体所有制企业的资产属于村民集体所有,该企业被征收后的补偿款亦属于村民集体所有。未经村民会议授权,村民委员会擅自对外签章承诺将该村集体企业的部分财产份额或企业被征收后的部分补偿款份额转让给他人的,违反了村民委员会组织法的规定,该承诺或约定应属无效。

505 当事人超越经营范围订立的合同的效力,应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定,不得仅以超越经营范围确认合同无效。

《合同法司法解释(一)》第10条的规定;超越经营范围可分为一般超越、对限制经营和特许经营的超越以及对法律、行政法规禁止经营的超越。一般超越经营范围的行为不会导致合同无效,只有违反限制经营和特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定所订立的合同才会被认定无效。

506 合同中的下列免责条款无效: (一)造成对方人身损害的; (二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

根据行为人对注意义务的违反程度,民法理论将过失分为重大过失、具体轻过失与抽象轻过失。因重大过失造成对方财产损失属于《民法典》第506条所规定的不得免责事项之一,因此,在适用第506条规定时,应当注意“重大过失”的认定。重大过失是介于故意与一般过失之间的一种过错类型,其构成既要求行为人主观上对行为的性质与损害有认识,也要求行为人在客观上制造了一种巨大的危险。在对主客观要素进行认定时,应当注意:行为人主观上的“有认识”既包括明知,也包括有理由知道(结合证据与事实的司法推论)和法律推定的知道(法律对某一事项具有明确规定)。在认定巨大危险时,则应从危险转化为损害的可能性、损害现实化后的严重性以及行为人采取预防措施的成本几个方面予以考量。

公报案例

【2005】当事人通过网站交易平台与他人订立网络买卖合同,但未实际履行该合同,而是利用网站提供的合同对方的个人信息,通过电话联系方式与对方订立了与网络买卖合同完全不同的新的合同,该新合同与网站无关,当事人因履行该新合同而遭受经济损失的,网站不承担赔偿责任。

【2015】承运人可以签发除提单以外的运输单证,这些单证必须包含合同当事人的承托意思表示才可以构成运输合同的证明,不具有承托意思表示的货代货物收据不构成海上货物运输合同的证明。 货运代理企业的权利义务依货运代理合同的约定确定,其承担违约责任应适用过错推定责任原则,货运代理企业证明其履行代理事项无过错的,无需对委托人的损失承担责任。

507 合同不生效、无效、被撤销或者终止的,不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。

公报案例

【2016】合同效力是对已经成立的合同是否具有合法性的评价,依法成立的合同,始对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第五十七条关于“合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力”的规定适用于已经成立的合同,“有关解决争议方法的条款”应当符合法定的成立条件。 审查管辖权异议,注重程序公正和司法效率,既要妥当保护当事人的管辖异议权,又要及时矫正、遏制当事人错用、滥用管辖异议权。确定管辖权应当以起诉时为标准,结合诉讼请求对当事人提交的证据材料进行形式要件审查以确定管辖。 从双方当事人在两案中的诉讼请求看,后诉的诉讼请求如果成立,存在实质上否定前诉裁判结果的可能,如果后诉的诉讼请求不能完全涵盖于前诉的裁判结果之中,后诉和前诉的诉讼请求所依据的民事法律关系并不完全相同,前诉和后诉并非重复诉讼。 案件移送后,当事人的诉讼请求是否在另案中通过反诉解决,超出了管辖异议的审查和处理的范围,应由受移送的人民法院结合当事人对诉权的处分等情况,依据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百三十二条、第二百三十三条等的有关规定依法处理。

508 本编对合同的效力没有规定的,适用本法第一编第六章的有关规定。

法律适用案例

此案是全国首例涉及“暗刷流量”交易的案件。此案揭示了互联网经济语境下的流量属性和“暗刷流量”行为的社会危害性,明确了“暗刷流量”交易损害社会公共利益、违背公序良俗,应属无效。在法律适用方面,法院首先考虑了本案是否存在违反法律法规强制性规定的情形,在排除该项规定的适用后,法院转而援引关于损害社会公共利益、违背公序良俗的规定。此案审理期间正值《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民法总则》两部法律过渡之时,故本文同时就《民法典》对合同无效规定的变化以及新旧法律规则等问题进行了有益的探讨。

第四章 合同的履行

509 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

合同的履行,是指债务人依据合同约定和法律规定作出给付的行为。合同必须得到履行是“合同严守”原则的题中应有之义。合同履行是实现合同订立目的的基本途径。违约责任制度设立的宗旨和目的就是保证合同的履行,合同保全制度也是为了保障合同债权的实现,而合同的担保是促使合同履行、保障债权实现的法律制度。总之,合同的履行是合同关系从产生到消亡过程的中心环节,合同履行制度是整个合同制度中最核心的制度。

《民法典》中没有使用“给付”这一概念,取而代之的是“履行”的概念。 “合同义务扩张理论”,即在原有合同义务之外,增加规定了“先合同义务”“附随义务”“后合同义务”。相对于本来意义上的合同约定义务而言,“先合同义务”“附随义务”和“后合同义务”均属于法定义务。合同约定义务和法定义务构成一个合同义务的系列,有的学者称为“合同义务群”

公报案例

【2020】抵销权的行使不得损害第三人的合法权益。当债权人同时为多个执行案件的被执行人且无实际财产可供清偿他人债务时,债务人以受让申请执行人对债权人享有的执行债权,主张抵销债权人债权的,人民法院应对主动债权的取得情况进行审查,防止主动债权变相获得优先受偿,进而损害其他债权人的利益。债务人受让的执行债权仍应当在债权人作为被执行人的执行案件中以参与分配的方式实现,以遏制恶意抵销和维护债权公平受偿的私法秩序。

【2020】夫妻双方与医疗机构订立“体外受精-胚胎移植”医疗服务合同并已经完成取卵、胚胎培养等合同内容,在胚胎正式移植前丈夫死亡且生前并未向医疗机构表示拒绝履行合同,妻子要求医疗机构继续履行胚胎移植义务,既是当事人真实意思的反映,亦具备可履行的内容,且并不违反法律法规及公序良俗,医疗机构应当继续履行医疗服务合同。 丧偶妇女符合国家相关人口和计划生育法律法规情况下以其夫妇通过实施人类辅助生殖技术而获得的胚胎继续生育子女,有别于原卫生部实施人类辅助生殖技术规范中的单身妇女,不违反社会公益原则。医院不得基于部门规章的行政管理规定对抗当事人基于法律所享有的正当生育权利。

【2020】名为股权转让,但转让各方资金往来表现为借贷关系,存在以债务清偿为股权返还条件、转让后受让方未接手公司管理、表达了担保意思等不享有股东权利特征的,应当认定为股权让与担保,股权让与担保权人仅为名义股东,不实际享有股东权利。股权让与担保人请求确认自己享有的股权的,应予支持。在清偿完被担保的债务前,股权让与担保人请求变更股权登记至其名下的,不予支持。 人民法院在处理股权让与担保纠纷案件时,应注意审查相关合同的具体约定,准确认定当事人的真实意思表示,充分尊重当事人的意思自治;注意参照质押担保的法律要件准确认定股权让与担保,是否移交公司经营权并非必要要件;注意在涉及移交公司经营权的案件中,综合考虑担保权人的投资和经营贡献、市场行情等因素,运用利益平衡原则妥善处理因经营损益、股权价值变动等引发的纠纷。

【2019】保兑仓交易以双方有真实买卖关系为前提,无真实买卖关系的,属于名为保兑仓交易实为借款合同,保兑仓交易无效,被隐藏的借款合同是当事人的真实意思表示,如不存在其他无效情形,应当认定有效。保兑仓交易认定为借款合同关系的,不影响卖方和银行之间担保关系的效力,卖方仍应当承担担保责任。

【2019】买卖的货物交付后,买受人已经使用标的物且未在约定的质量保证期内提出质量异议,当出卖人要求买受人支付欠付货款、退还质保金时,买受人以货物存在质量问题为由主张行使先履行抗辩权拒绝付款的,不予支持。 交付技术材料是卖方负有的从给付义务,卖方违反该义务,买方可以主张相应的违约责任。卖方违反从给付义务但并未影响买方对所买货物正常使用,不影响合同目的实现的,买方不能基于卖方违反从给付义务而拒绝履行给付货款的主给付义务。

【2019】在最高额保证合同关系中,如果合同明确约定所担保的最高债权额包括主债权的数额和相应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,保证人即应当依照约定对利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担保证责任,而不受主债权数额的限制。

【2019】顺风车通过分摊出行成本或免费互助方式,达到缓解拥堵、方便出行的目的。从事顺风车是否改变被保险车辆的使用性质,应结合收取费用情况、车辆行驶区间、车辆所有人职业状况以及接单频率等情况予以综合判定。

【2019】民间借贷合同是否已成立、生效并全面实际履行,应从签约到履约两方面来判断,出借人应举示借款合同、银行交易记录、对账记录等证据证明,且相关证据应能相互印证。 当事人以签订股权转让协议方式为民间借贷债权进行担保,此种非典型担保方式为让与担保。在不违反法律、行政法规效力性强制性规定的情况下,相关股权转让协议有效。签订股权让与担保协议并依约完成股权登记变更后,因借款人未能按期还款,当事人又约定对目标公司的股权及资产进行评估、抵销相应数额债权、确认此前的股权变更有效,并实际转移目标公司控制权的,应认定此时当事人就真实转让股权达成合意并已实际履行。以此为起算点一年以后借款人才进入重整程序,借款人主张依破产法相关规定撤销该以股抵债行为的,不应支持。 对于股权让与担保是否具有物权效力,应以是否已按照物权公示原则进行公示作为核心判断标准。在股权质押中,质权人可就已办理出质登记的权优先受偿。在已将作为担保财产的股权变更登记到担保权人名下的股权让与担保中,担保权人形式上已经是作为担保标的物的股份的持有者,其就作为担保的股权所享有的优先受偿权利,更应受到保护,原则上享有对抗第三人的物权效力。当借款人进入重整程序时,确认股权让与担保权人享有优先受供的权利,不构成《破产法》第十六条规定所指的个别清偿行为。 以股权设定让与担保并办理变更登记后,让与保权人又同意以该股权为第三人对债务人的债权设定质押并办质押登记的,第三人对该股权应优于让与担保权人受偿。

【2018】根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条的规定,有权提起第三人撤销之诉的主体应当严格限定在该条前两款规定的有独立请求权和无独立请求权两类第三人,不能将有权提起第三人撤销之诉的主体扩大至《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定的两类第三人之外的享有普通债权的案外人。原案确有错误的,可依法通过审判监督程序予以纠正。

【2017】食品标签欠缺成分含量标注的可认定为标签瑕疵食品,但标签瑕疵食品不等于不安全食品。消费者以食品标签存在瑕疵为由,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款规定索赔十倍价款或三倍损失赔偿的,应由消费者继续就标签瑕疵食品存在其他不符合食品安全标准的情形或该标签瑕疵对食品安全造成影响或对消费者造成误导进行举证证明。

【2017】一、在审理动产质押监管合同纠纷案件时,应当查明质物是否真实移交监管或是否足额移交监管的基本事实,据此对相应质权是否已经设立作出准确认定。

【2016】一、对以物抵债协议的效力、履行等问题的认定,应以尊重当事人的意思自治为基本原则。一般而言,除当事人有明确约定外,当事人于债务清偿期届满后签订的以物抵债协议,并不以债权人现实地受领抵债物,或取得抵债物所有权、使用权等财产权利,为成立或生效要件。只要双方当事人的意思表示真实,合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合同即为有效。 二、当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议,可能构成债的更改,即成立新债务,同时消灭旧债务;亦可能属于新债清偿,即成立新债务,与旧债务并存。基于保护债权的理念,债的更改一般需有当事人明确消灭旧债的合意,否则,当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议,性质一般应为新债清偿。 三、在新债清偿情形下,旧债务于新债务履行之前不消灭,旧债务和新债务处于衔接并存的状态;在新债务合法有效并得以履行完毕后,因完成了债务清偿义务,旧债务才归于消灭。 四、在债权人与债务人达成以物抵债协议、新债务与旧债务并存时,确定债权是否得以实现,应以债务人是否按照约定全面履行自己义务为依据。若新债务届期不履行,致使以物抵债协议目的不能实现的,债权人有权请求债务人履行旧债务,且该请求权的行使,并不以物抵债协议无效、被撤销或者被解除为前提。

【2016】委托人、受托银行与借款人三方签订委托贷款合同,由委托人提供资金、受托银行根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回贷款,受托银行收取代理委托贷款手续费,并不承担信用风险,其实质是委托人与借款人之间的民间借贷。委托贷款合同的效力、委托人与借款人之间的利息、逾期利息、违约金等权利义务均应受有关民间借贷的法律、法规和司法解释的规制。

【2016】当事人将特定主观目的作为合同条件或成交基础并明确约定,则该特定主观目的之客观化,属于《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第四项的规制范围。如开发商交付的房屋与购房合同约定的方位布局相反,且无法调换,购房者可以合同目的不能实现解除合同。

510 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

《合同法司法解释(二)》第7条规定,下列情形,不违反法律、行政法规强制性规定的,人民法院可以认定为合同法所称“交易习惯”:(1)在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法;(2)当事人双方经常使用的习惯做法。对于交易习惯,由提出主张的一方当事人承担举证责任。

《民法典》中引用第510条的法条具体如下:第582条关于履行不符合约定的违约责任、第602条关于交付期限、第603条关于交付地点、第616条关于质量、第619条关于包装方式、第626条关于价款和支付方式、第627条关于价款支付地点、第628条关于价款支付时间、第674条关于借款利息的支付期限、第675条关于借款期限、第709条关于租赁物的使用方法、第721条关于租金支付期限、第730条关于租赁期限、第757条关于租赁期限届满租赁物的归属、第782条关于定作人支付报酬的期限、第831条关于检验货物期限、第833条关于运输货物毁损及灭失赔偿额、第858条关于技术研究开发失败风险、第875条关于实施专利及使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法、第889条关于保管费、第902条关于保管费支付期限、第955条关于行纪活动中增加的利益归属、第963条关于中介人报酬、第976条关于合伙期限。

公报案例

【2018】消防安全事关人身、财产安全,属于社会公共利益,确保建筑物消防安全是建设单位的法定义务。商品房买卖合同的购房人一般不具有检测所购房屋是否符合消防安全规定的能力,难以适用一般商品买卖合同在标的物交付后买受人应当及时检验产品质量的规定。 案涉责任人在不同时期的数个行为密切结合致使火灾发生,侵权行为、致害原因前后接继而非叠加,责任人对火灾的发生均有重大过失,但没有共同故意或者共同过失,应各自承担相应的责任。建设单位并非主动积极的行为致受害人权益受损,不承担主要责任。 物业服务企业依法或依约在物业管理区域内负有安全防范义务,应协助做好安全事故、隐患等的防范、制止或救助工作。第三人原因致损,物业服务企业未尽到专业管理人的谨慎注意义务的,应在其能够预见和防范的范围内承担相应的补充责任。

511 当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定: (一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 (二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。 (三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。 (四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间。 (五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。 (六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。

公报案例

【2018】双方债务均已到期属于法定抵销权形成的积极条件之一。该条件不仅意味着双方债务均已届至履行期,同时还要求双方债务各自从履行期届至到诉讼时效期间届满的时间段,应当存在重合的部分。在上述时间段的重合部分,双方债权均处于没有时效等抗辩的可履行状态,“双方债务均已到期”之条件即为成就,即使此后抵销权行使之时主动债权已经超过诉讼时效,亦不影响该条件的成立。 因被动债权诉讼时效的抗辩可由当事人自主放弃,故在审查抵销权形成的积极条件时,当重点考察主动债权的诉讼时效,即主动债权的诉讼时效届满之前,被动债权进入履行期的,当认为满足双方债务均已到期之条件;反之则不得认定该条件已经成就。 抵销权的行使不同于抵销权的形成。作为形成权,抵销权的行使不受诉讼时效的限制。我国法律并未对法定抵销权的行使设置除斥期间。在法定抵销权已经有效成立的情况下,如抵销权的行使不存在不合理迟延之情形,综合实体公平及抵销权的担保功能等因素,人民法院应认可抵销的效力。

512 通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的,收货人的签收时间为交付时间。电子合同的标的为提供服务的,生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间;前述凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的,以实际提供服务的时间为准。 电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的,合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间为交付时间。 电子合同当事人对交付商品或者提供服务的方式、时间另有约定的,按照其约定。

513 执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。

514 以支付金钱为内容的债,除法律另有规定或者当事人另有约定外,债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行。

金钱之债又称货币之债,指以一定数额货币的给付为标的的债。金钱之债可分为特定货币之债、金额货币之债和特种货币之债三种类型。

所谓特定货币之债,是指标的物是经过特定化处理后的货币,性质上已属于特定物。 所谓金额货币之债,是指以一定金额的一般通用货币为标的物的债务,该货币性质上是典型的种类物。 所谓特种货币之债,是指以特定种类的货币为标的物的债。此类债的货币兼具种类物和特定物的特点。

非金钱之债,是指其给付的是金钱以外的其他标的的债。根据给付内容的不同,可以将非金钱之债分为以下两类:一是交付财产之债,指债务人需要按照债的内容向债权人交付一定的财产,以履行债务;二是提供服务之债,指债务人应当按照债的内容向债权人提供一定的服务,从而实现债的目的。

两者的区别主要有以下几点:第一,标的物不同。非金钱之债的标的物为货币以外的其他物,或者以债务人向债权人提供一定的服务为标的。金钱之债以一定的货币为标的物。第二,能否发生履行不能不同。货币在性质上属于种类物,具有较强的流通性和可替代性,一般不发生履行不能的问题。非金钱之债可能发生履行不能问题。

515 标的有多项而债务人只需履行其中一项的,债务人享有选择权;但是,法律另有规定、当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。 享有选择权的当事人在约定期限内或者履行期限届满未作选择,经催告后在合理期限内仍未选择的,选择权转移至对方。

债的标的,为债务人应为的特定行为,亦即给付。基于债的标的是否可以由当事人选择,可以将债区分为简单之债与选择之债。简单之债,又称单纯之债,其标的是单一的,当事人没有选择的余地,因此又称为不可选择之债。实践中大多数的债都是简单之债。选择之债,指于数宗给付中,得选定其一为给付标的之债。

516 当事人行使选择权应当及时通知对方,通知到达对方时,标的确定。标的确定后不得变更,但是经对方同意的除外。 可选择的标的发生不能履行情形的,享有选择权的当事人不得选择不能履行的标的,但是该不能履行的情形是由对方造成的除外。

从行使方式看,应为明示的意思表示,排除了默示;就意思表示的形式而言,该通知可以是口头表示,也可以是书面表示;从行使对象看,应为有相对人的意思表示;从债务标的确定的时间点看,该意思表示的生效采到达主义

给付不能可分为自始不能和嗣后不能。 嗣后不能又具体分为以下三种情形:第一,因不可归责于双方当事人的事由而致给付不能的,债的关系存在于其他可能的给付;第二,因可归责于选择权人的事由而致给付不能;第三,因可归责于无选择权人的事由而致给付不能。以上情形,应由责任方承担赔偿损失等责任。

517 债权人为二人以上,标的可分,按照份额各自享有债权的,为按份债权;债务人为二人以上,标的可分,按照份额各自负担债务的,为按份债务。 按份债权人或者按份债务人的份额难以确定的,视为份额相同。

518 债权人为二人以上,部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的,为连带债权;债务人为二人以上,债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的,为连带债务。 连带债权或者连带债务,由法律规定或者当事人约定。

因为按份之债和连带之债本身就是相对应的概念,两者都属于多数人之债的范畴,但是两者的区分,主要是外部关系的形态有所不同。 此处所谓外部关系,是就债权人与债务人之间而言;内部关系,是就多个债权人之间或者多个债务人之间而言。 所谓连带,从外部关系而言,相对于债务人,多个债权人所享有的债权是一个不可分的整体,每个债权人有权利向债务人请求全部给付;相对于债权人,多个债务人所负担的债务是一个不可分的整体,每个债务人都有义务清偿全部债务。 所谓按份,就外部关系而言,相对于债务人,各个债权人按照确定的份额享有债权,各个债权人仅能请求该债务人向其履行其所享有的份额;相对于债权人,各个债务人按照确定的份额承担债务,各个债务人按照各债权人确定的份额分别负担相应的给付义务;这些债权或者债务具有相对独立性,形式上是一个债的关系,实际为数个债的集合。 就内部关系而言,按份之债是按照各自的份额清偿的,债权人之间或者债务人之间不会发生内部追偿问题。连带之债,如果某一债务人清偿了全部债务或者某一债权人受领了全部给付,内部之间会发生追偿问题。

519 连带债务人之间的份额难以确定的,视为份额相同。 实际承担债务超过自己份额的连带债务人,有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿,并相应地享有债权人的权利,但是不得损害债权人的利益。其他连带债务人对债权人的抗辩,可以向该债务人主张。 被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的,其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。

连带债权的外部效力,指的是连带债权人与债务人之间的关系。分为全部效力与个别效力

(一)全部效力 一是清偿。在连带债权的情况下,各债权人均有权向债务人请求全部给付,债务人也有权向任一债权人主动履行全部债务。债务人向任一连带债权人履行全部给付后,其他债权人的债权同时归于消灭,其他连带债权人没有受到清偿的也是如此。 二是混同。如果债权与债务混同于一个连带债权人,则其他债权人对债务人的权利即为消灭,但在连带债权人内部仍按照内部份额分享权利。 三是债权人受领迟延。连带债权人受领迟延产生的法律效果应由连带债权人承担,之后再进行内部处理。

(二)个别效力 个别效力指债权人的某些行为仅对其自身发生效力,而不及于其他连带债权人。 一是连带责任的免除。债权人对一债务人免除连带责任时,通常对其他连带债权人不生效力,一方面,他仅能对自己的债权部分处分,另一方面,他不能通过处分行为给其他连带债权人带来不利益。 二是债权让与。债权人如将其对于一债务人的债权让与他人,其他债务人的连带责任仍不消灭,对其他连带债权人也无影响。

法定的连带债务

《民法典》侵权责任编中,共同实施的侵权行为情形(第1168条);共同危险行为中不能确定具体侵权人的情形(第1170条);网络用户利用网络服务实施侵权行为,网络服务提供者未及时采取必要措施的情形(第1195条、第1197条);挂靠机动车发生交通事故并负有侵权责任的情形(第1211条);遗失、抛弃高度危险物或非法占有高度危险物造成他人损害,有过错的所有人、管理人与非法占有人承担连带责任(第1241条、第1242条);等等。(2)代理中的连带债务。主要有代理人和相对人恶意串通损害被代理人合法利益的,代理人和相对人承担连带责任(第164条第2款),违法代理的连带责任(第167条)。 此外,《民法典》在合同编分则中对部分有名合同当事人承担连带责任的情形也作出了明确的规定,如承揽合同中共同承揽人对定作人承担连带责任,但是当事人另有约定的除外(第786条);运输合同中以同一运输方式联运的两个以上承运人对损失承担连带责任(第834条);等等。

不真正连带责任

不真正连带责任与连带责任的区别主要在于:一是产生的原因不同,连带责任通常是基于同一原因产生的,而不真正连带责任是基于不同的原因产生的;二是连带责任中,各个连带责任人都是终局责任人,处于同一层次,内部是按份之债,人人有份,但是不真正连带之债中,存在一个终局责任人,虽然权利人可以选择任何一个债务人请求赔偿,但过渡责任人赔偿以后,可以向终局责任人追偿。《民法典》侵权责任编中产品责任中关于生产者与消费者之间的责任承担(第1203条),医疗损害责任中关于药品、消毒产品、医疗器械的缺陷、输入不合格血液责任(第1223条),环境污染和生态破坏责任中第三人过错污染环境责任(第1233条)等等,都属于不真正连带责任的规定。

520 部分连带债务人履行、抵销债务或者提存标的物的,其他债务人对债权人的债务在相应范围内消灭;该债务人可以依据前条规定向其他债务人追偿。 部分连带债务人的债务被债权人免除的,在该连带债务人应当承担的份额范围内,其他债务人对债权人的债务消灭。 部分连带债务人的债务与债权人的债权同归于一人的,在扣除该债务人应当承担的份额后,债权人对其他债务人的债权继续存在。 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的,对其他连带债务人发生效力。

就一债权人或债务人所发生的事项,效力及于其他债权人或债务人的,称为有涉他效力的事项;效力不及于其他债权人或债务人的事项,称为无涉他效力的事项。 从连带之债为数个债的角度看,由于债的相对性,就一个债权人或债务人所生的事项,效力不应及于其他债权人或债务人;但从连带之债具有同一目的的角度看,其效力又应及于其他债权人或债务人。

履行、抵销、提存、免除、混同

521 连带债权人之间的份额难以确定的,视为份额相同。 实际受领债权的连带债权人,应当按比例向其他连带债权人返还。 连带债权参照适用本章连带债务的有关规定。

522 当事人约定由债务人向第三人履行债务,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向债权人承担违约责任。 法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务,第三人未在合理期限内明确拒绝,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,第三人可以请求债务人承担违约责任;债务人对债权人的抗辩,可以向第三人主张。

向第三人履行的合同,又称第三人利益合同,是指合同双方当事人为第三人设定了合同权利,由第三人取得利益的合同。第三人不是合同的缔约方,不需要在合同上签字或者盖章,也不需要通过代理人为其参与缔约。合同当事人的约定不得为第三人增加负担,且双方当事人的约定不约束该第三人。

不真正利他合同实际上是合同履行的一种特殊形式,在不真正利他合同中,第三人是纯粹的履行受领人,并不获得直接的针对债务人的履行请求权,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向债权人承担违约责任。

利他合同,亦称真正利益第三人的合同,具体是指根据合同当事人的约定,由债务人向第三人履行债务,并且根据法律的规定或者合同的约定,第三人可以直接请求债务人履行的合同。利他合同的特点在于虽然第三人并非合同的当事人,但是合同的效力可以拓展到非合同当事人的第三人,第三人可以取得履行请求权。

523 当事人约定由第三人向债权人履行债务,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的,债务人应当向债权人承担违约责任。

由第三人履行的合同,又称第三人负担的合同,是指合同当事人约定由第三人履行债务的合同,是涉他合同的一种类型。

债务承担,按照承担后原债务人是否免责为标准,可以分为免责的债务承担和并存的债务承担。 免责的债务承担是指债务人经债权人同意,将其债务部分或者全部移转至第三人,原债务人脱离债的关系,不再对所移转的债务承担责任,第三人成为新的债务人。 并存的债务承担是指债务人不脱离债的关系,第三人加人债的关系,与债务人共同承担债务。在并存的债务承担中,由于原债务人没有脱离债的关系,对债权人的利益不会发生影响,因而原则上无须债权人同意,只要债务人或第三人通知债权人即可发生效力。

【审判实践中应注意的问题】

在司法实践中,应当正确区分由第三人履行的合同与债务移转。在由第三人履行的合同中,债务人为使第三人履行债务,当然要通知第三人,如果第三人拒绝,债务人应当对债权人承担责任。如果第三人仅同意向债权人履行债务,但是并未明确表示愿意承担债务人对债权人债务的,应当认定成立由第三人履行的合同或第三人代为履行,不能认定是债务移转。

524 债务人不履行债务,第三人对履行该债务具有合法利益的,第三人有权向债权人代为履行;但是,根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。 债权人接受第三人履行后,其对债务人的债权转让给第三人,但是债务人和第三人另有约定的除外。

第三人单方自愿代为履行与“由第三人履行的合同”的关系

“第三人单方自愿代为履行”与“由第三人履行的合同”这两个概念是最为相近,也是最容易混淆的。两者的共同点是:一是第三人地位相同。无论是“第三人单方自愿代为履行”,还是“由第三人履行的合同”,第三人均不是合同当事人,第三人对合同义务的履行均出于自愿,任何一方不得强制第三人履行。二是第三人履行债务的后果均由债务人承担。两者的不同点是:一是两者性质不同。所谓“由第三人履行的合同”,或称担保第三人履行的合同,是指以担保第三人的履行为合同标的的合同。债务人这种担保责任就体现在,当第三人没有按债务人与债权人合意的方式行为时,由债务人负赔偿责任。而“第三人单方自愿代为履行”则并非是一种合同类型,而是一个事实行为。二是构成要件不同。由第三人履行的合同需要以债权人和债务人对第三人履行债务作出明确约定为前提,但第三人单方自愿代为履行则无此要求。三是法律效果不同。一方面,对债权人而言,在由第三人履行的合同中,因其已与债务人达成协议由第三人履行,故在第三人作出履行时,债权人不得拒绝受领;而在第三人单方自愿代履行的情形下,如果该债务在性质上不适合由第三人履行,则在第三人自愿代为清偿时,债权人有权予以拒绝。另一方面,对债务人而言,在由第三人履行的合同中,因债权人与债务人约定由第三人履行,故债务人无权拒绝第三人向债权人的履行;而在第三人单方自愿代为履行的情形下,债务人事先提出异议的,第三人则不得代为履行。此外,在合同约定由第三人履行的情况下,债务人可以依据合同的约定督促第三人作出履行,而在第三人自愿清偿的情形下,债务人无权要求第三人履行债务。第三人单方自愿代为履行后,自动发生债权转让的法律效果;而由第三人履行的合同中,并不自动发生债权转让的效果。

完全因第三人自身原因履行不当造成债权人损失的,债权人应当向谁主张赔偿?

应当综合考虑第三人代为履行是否善意、有无明显或重大过错、债务人是否反对、违约责任与损失大小等因素,在债务人和第三人之间酌情分配赔偿责任。

关于债权人对于第三人的单方自愿代履行是否有拒绝受领的权利。

债务人对第三人代履行行为未提出异议或在第三人自愿代为履行不损害债权人利益的情况下,债权人无权拒绝受领,否则将与该制度存在的意义——尽力实现债的消灭的目的不相符;如果拒绝,债权仍然存在,但债权人不得就债务人逾期履行债务主张违约责任。

关于第三人能否反于债务人意思代为履行。

债务人对于第三人单方自愿代履行行为具有提出异议和拒绝的权利,第三人不得反于债务人的意思强行代为履行,否则不发生债权转让的效力。

公报案例

物流公司与委托人存在运输合同关系,在委托人未及时向货物承运司机结清费用,致使货物被扣留时,物流公司对履行该债务具有合法利益,有权代委托人向承运司机履行,物流公司代为履行后有权要求委托人支付剩余运费。

525 当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行请求。

一是请求方的履行不符合合同约定的,相对方能否主张同时履行抗辩权?我们认为,一方履行债务不适当的,如已经构成延迟履行或部分履行、瑕疵履行或者有其他的违约行为的,则相对方可以行使同时履行抗辩权,但这种同时履行抗辩权应当限于“相应的”的范围,即与请求方履行债务不符合约定的部分对应的部分。如在债务可分的情况下,请求方部分履行的,被请求方仅能对请求方未履行的部分所对应的部分债务主张同时履行抗辩权,而不能据此对整个债务行使同时履行抗辩权。如果债务不可分,则另当别论。二是请求方虽未实际履行,但已向相对方表达履行意愿的,相对方可否援用同时履行抗辩权?我们认为,仅仅提出履行并不意味着其已作出实际履行,且即使提出履行,在履行过程中还可能会存在迟延履行、瑕疵履行等情形,因此,仅仅提出履行也应使对方享有主张同时履行抗辩权的权利。

只规定了同时履行抗辩权的适用条件,未规定其适用范围。一般认为,同时履行抗辩权适用于买卖、互易、租赁、承揽、有偿委托、保险、雇佣等双务合同。至于合伙合同是否适用同时履行抗辩权,有学者认为在二人合伙场合,得适用同时履行抗辩权,理由是在二人合伙中就相互出资而言,具有对价性;三人以上的合伙则不得适用同时履行抗辩权,例如四人出资各10万元经营出版社,假如甲得以乙未出资为由而拒绝自己出资,共同事业势难进行。在下列情形下,也可以行使同时履行抗辩权:一是可分之债;二是连带之债;三是为第三人利益订立的合同;四是原债务转化的损害赔偿之债;五是相互之间的返还义务;六是在债权让与债务转移中,也可以适用同时履行抗辩权

公报案例

【2010】双方当事人在签订合同后、履行合同过程中,因情况变化,又签订多份补充协议修改原合同约定的,只要补充协议是当事人的真实意思表示,协议内容符合法律规定,均应认定为有效。当事人对多份补充协议的履行内容存在争议的,应根据协议之间的内在联系,以及协议中约定的权利义务分配的完整性,并结合补充协议签订和成立的时间顺序,根据民法的公平和诚实信用原则,确定协议的最终履行内容。

526 当事人互负债务,有先后履行顺序,应当先履行债务一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

先履行抗辩权的行使是否需要明示,不宜一概而论,而应区分情况,最后确定。

先履行抗辩权依存于合同的履行效力,不可能永久存续,当先履行一方纠正其违约行为,使合同的履行趋于正常,满足或基本满足另一方的履行利益时,先履行抗辩权消灭。行使先履行抗辩权的一方应当及时恢复履行,否则构成违约责任。 当事人行使先履行抗辩权无效果时,可根据法定条件通知对方解除合同,合同解除,合同视为自始无履行效力,使依合同产生的先履行抗辩权消灭。 合同撤销,履行效力消灭,也无先履行抗辩权可言。合同无效即无履行效力,不产生先履行抗辩权,但可产生权利不成立或消灭的抗辩权。

在诉被告不履行或不完全履行债务场合,如果被告在诉讼前从未主张先履行抗辩权,或曾经主张过但最终放弃该项主张的,人民法院在案件审理中不得主动适用先履行抗辩权规则进行裁判。 如果被告在合同履行过程中主张过该抗辩权,人民法院作出缺席判决的,应当审查被告是否放弃过该项抗辩以及该项抗辩是否成立。

公报案例

【2021】债委会会议纪要是债委会集体意志的体现,是债委会各成员单位真实意思表示,不违反法律法规的规定,各成员单位应当遵照执行。债委会成员如承诺与其他成员一致行动、除经债委会同意外不得单独或联合其他方处置债权(包括但不限于起诉、查封、变卖、拍卖、扣划等)的,其在债务重组协议约定的履行期间届满前,未经债委会同意,单独起诉主张实现其债权的,人民法院应当判决驳回其诉讼请求。

【2017】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据,其适用前提应为备案的中标合同合法有效,无效的备案合同并非当然具有比其他无效合同更优先参照适用的效力。 在当事人存在多份施工合同且均无效的情况下,一般应参照符合当事人真实意思表示并实际履行的合同作为工程价款结算依据;在无法确定实际履行合同时,可以根据两份争议合同之间的差价,结合工程质量、当事人过错、诚实信用原则等予以合理分配。

【2014】合同必须严格遵守。如果合同义务有先后履行顺序,先履行一方怠于履行给后履行一方履行合同造成困难的,后履行一方因此取得先履行抗辩权,并有权要求对方履行全部合同。

527 应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行: (一)经营状况严重恶化; (二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务; (三)丧失商业信誉; (四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。

最典型如已申请破产或已进入破产程序、涉及重大诉讼且面临重大败诉风险、从事该行业或业务必需的资质被吊销等

如后履行一方虽涉及多起诉讼,但败诉少于胜诉,或败诉风险较小,或败诉对其履行能力没有构成根本性否定,此时先履行一方不能行使不安抗辩权。

528 当事人依据前条规定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保的,应当恢复履行。中止履行后,对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,视为以自己的行为表明不履行主要债务,中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

对于担保是否适当的认定既要充分保障合同履行,又要防止权利人借故漫天要价或恶意解除合同,需要考虑以下三个方面的因素:一是后履行一方丧失履行能力的程度;二是后履行一方恢复履行能力的可能;三是先履行一方已履行的债务,即后履行一方提供担保的数额应当大于先履行一方已履行的债务数额。

【审判实践中应注意的问题】

在继续性合同中,行使不安抗辩权还是任意解除合同,应当尊重当事人的选择。继续性合同(如《民法典》第730条规定的无固定期限租赁合同、第829条规定的货运合同、第930条规定的委托合同等)存在着区别于一时性合同解除制度的任意解除制度,当事人一方可以随时解除合同,不以对方当事人反对与否为转移。在不安抗辩权适用的条件具备时,任意解除权行使的条件也成熟了,于是出现了解除合同和行使不安抗辩权竞合的现象。在这种情形下,权利人有权自由选择行使不安抗辩权或行使解除权。

529 债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人,致使履行债务发生困难的,债务人可以中止履行或者将标的物提存。

履行受领人原则上为债权人本人。此外,债权人本人之外的主体也可以成为履行受领人,主要包括债权人的代理人、涉他合同中的有权受领债权的第三人、代位权人、质押权人等。

在我国,提存部门是公证机关。我国《提存公证规则》第5条规定,债权人不清、地址不详属于可以办理公证的情形。根据《民法典》第557条、第570条、第571条的规定,债务人依法将标的物提存的,产生债务消灭的法律后果。该法律效果的产生不以债权人提取提存物为要件。 标的物不适于提存或者提存费用过高的,债务人依法可以拍卖或者变卖标的物,提存所得的价款。债务人将标的物或者将标的物依法拍卖、变卖所得价款交付提存部门时,提存成立。提存成立的,视为债务人在其提存范围内已经交付标的物。 标的物提存后,毁损、灭失的风险由债权人承担。

530 债权人可以拒绝债务人提前履行债务,但是提前履行不损害债权人利益的除外。 债务人提前履行债务给债权人增加的费用,由债务人负担。

在合同法中,履行期限具有重要的法律意义,其主要表现在当事人的期限利益。是否依约定期限履行合同义务也是判断合同主体是否构成违约的一个重要因素。 所谓期限利益,是指在履行期限届满以前,债务人履行或者债权人要求履行而会使相对人失去的利益。

提前履行,是指在履行期限届满之前所为的履行。其与迟延履行均属于不按履行期限履行的情形。换言之,债务人可否提前履行,应视期限利益的归属而定。

在债权人对履行期限享有期限利益时,因提前履行损害其期限利益,故其享有拒绝受领权,这是法律为保护债权人期限利益而规定的一项重要制度,除非债权人放弃该期限利益。此处所指债权人享有期限利益情形,既包括债权人单方享有期限利益的情形,也包括其与债务人共同享有期限利益的情形。 司法实务中,债务人享有期限利益的合同有无息借款合同、分期履行合同等。债权人享有期限利益的合同有无偿保管合同等。债权人和债务人同时享有期限利益的合同包括有息借款合同等。

【审判实践中应注意的问题】

本法第677条规定:借款人提前返还借款的,除当事人另有约定外,应当按照实际借款的期间计算利息。由该条规定可见,其原则上肯定了债务人提前返还借款的合法性。

在债务人提前履行、债权人享有拒绝受领权情形,如果债权人抛弃其期限利益同意受领债务的,则应认定双方对提前履行达成合意,故原则上,债权人受领后反悔拒绝受领的,人民法院不应支持,除非存在债权人放弃期限利益意思表示不真实等情形。

公报案例

【2009】根据日常生活经验,收到借款人归还借款之后,在无法将借条归还的情况下,出借人向借款人出具的应当是收条,而不是借条,涉案中的凭条书写采用了“以上所有手续作废”,解释为以前全部的借条作废更为合理。

531 债权人可以拒绝债务人部分履行债务,但是部分履行不损害债权人利益的除外。 债务人部分履行债务给债权人增加的费用,由债务人负担。

关于对债权人拒绝受领权的限制标准,本条将其规定为“不损害债权人利益”。关于如何认定“不损害债权人利益”问题,一般认为,如果部分履行不损害债权人对合同利益的享有和实现,只是导致其增加相关费用,就可以认为部分履行不损害债权人利益。这里的对合同利益的享有和实现,主要是对整体性履行利益的享有和实现。关于债权人是否对合同义务整体性履行享有利益,一般可以从合同义务是否具有可分性等方面进行判定。关于合同义务的可分性与整体性问题,可以从标的物的数量、质量、期限以及标的是否具有同一性和关联性等角度进行考察。

532 合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

本条所指当事人姓名、名称的变更与合同主体变更并不相同。合同主体变更,是指合同关系保持一致性,仅债权人或债务人发生变化。不论是更换债权人,还是改变债务人,合同主体的变更都发生合同权利义务的移转,合同权利义务移转给新的债权人或债务人。

合同主体的姓名、名称变更有两种情形:一是合同主体不变,只是其姓名、名称发生了变更;二是合同主体变更,合同主体姓名、名称随之变更。前者如合同主体进行公司制改制后依法对名称进行变更,自然人更名等。后者如发生合同主体合并、分立情形,主体发生变更的同时也变更了名称。

根据《民法典》第67条规定和企业法人财产原则,无论原主体是否注销,只要其责任财产流转到接受其责任资产的主体,该主体与原主体本质上为同一主体的,该主体就应承继原合同主体的权利义务。

533 合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。 人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。

情势变更是指合同有效成立后,因不可归责于双方当事人原因发生了不可预见的情势变更,致使合同的基础动摇或者丧失,若继续履行合同会显失公平,因此,允许变更合同或解除合同的制度。

一是“情势”,是指合同赖以订立的客观基础事实,本条将其表述为“合同的基础条件”

二是强调的情势是作为合同订立基础条件的客观情况。

三是“变更”,是指“合同的基础条件”发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化。

情势变更与商业风险的区别

(一)是否具有可预见性不同 商业风险是从事商业活动的固有风险,作为合同基础的客观情况的变化未达到异常的程度,并非当事人不可预见、不能承受。一般的市场供求变化、价格涨落等属于此类。如果当事人从事的商业行为本身便具有高风险性,价格的波动正是当事人的研究对象及利润来源,那么,相关交易中的频繁、较大幅度的价格涨落即属于商业风险,具有可预见性和可承受性,如股票买卖、期货投机等行为。

(二)两者对合同履行的影响程度不同 商业风险是在商业活动过程中,交易双方应当承担的由于市场变化所带来的合理的、正常的可能损失,作为合同基础的客观情况的变化未达到异常的程度。

(三)两者的法律后果不同 因商业风险是市场交易的固有风险,当事人在缔结合同时应当预见到该风险并将其作为设定权利义务的基础,故发生商业风险后,由当事人承担该风险责任并不会产生不公平的后果。

在司法实务中,关于如何区分商业风险和情势变更,最高人民法院在2009年7月发布的《民商事合同指导意见》曾进行了阐释。其指出,前者是从事商业活动的固有风险,后者则不是市场系统固有的风险。具体说来,需综合考量风险的类型和程度、正常人的合理预期、风险的防范和控制、交易性质以及市场情况等因素,在个案中作出识别。

《新冠肺炎指导意见(二)》的规定可作为司法实务中的指导。该意见规定:“买卖合同能够继续履行,但疫情或者疫情防控措施导致人工、原材料、物流等履约成本显著增加,或者导致产品大幅降价,继续履行合同对一方当事人明显不公平,受不利影响的当事人请求调整价款的,人民法院应当结合案件的实际情况,根据公平原则调整价款。疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照约定的期限交货,或者导致买受人不能按照约定的期限付款,当事人请求变更履行期限的,人民法院应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更履行期限。已经通过调整价款、变更履行期限等方式变更合同,当事人请求对方承担违约责任的,人民法院不予支持。”

在司法实务中产生这样的问题:因不可抗力致使不能实现合同目的是“法定解除”,而情势变更则是“裁决解除”,两者如何协调?

不可抗力发生后,由于其对合同履行影响的程度不同,故存在其是构成法定解除还是情势变更这一协议解除或者裁决解除事由问题,这也是不可抗力制度与情势变更制度在合同解除领域法律效力不同之处。合同目的根本不达和合同履行艰难、显失公平并不相同,前者是合同不具有履行的可能性,后者是虽具有可能性,但如若履行,则对合同一方当事人明显不公平。在具体个案中,可以根据当事人的诉求以及不可抗力对合同履行的影响程度,分析判断究竟是适用不可抗力还是情势变更制度的相关规定裁决合同解除相关法律问题,两者并不存在根本冲突。

534 对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的,市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

第五章 合同的保全

535 因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利,影响债权人的到期债权实现的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利,但是该权利专属于债务人自身的除外。 代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用,由债务人负担。 相对人对债务人的抗辩,可以向债权人主张。

合同的保全,是指法律为防止债务人积极地不当行为而减少其财产权益或者增加责任财产负担,或者因其消极地怠于行使权利而危及财产权益,由此影响债权人的债权实现,允许债权人行使代位权或撤销权,以保障债权人债权实现的一项法律制度。 广义债权人代位权包括代位请求权和代位保存权,本条规定的代位请求权属狭义代位权,遵从习惯将之称为代位权。

代位权作为债权人的一项特殊的法定权能,本身就是一项独特的权利,它突破单一法律关系下债权相对性的梗阻,直接解决多重法律关系中的权利义务。它既是一种实体性权利的特别规定,又有实现权利的程序保障,这使其权利性质颇具复合性,兼具形成权、代理权、请求权、管理权、优先权等权利的部分特征。全面认识代位权性质的复合性,关系立法目的的实现和当事人权利的行使与保护,

(一)具代理性但非代理权

(二)具形成性但非完全形成权

虽债权人通过行使代位权这一单方行为,可使其与债务人、债务人与相对人之间的民事法律关系发生变动,这是形成权的特征。但代位权系基于债务人对相对人已有权利而发生,并非单纯是债权人的单方意思表示而产生法律上的效果,如除斥期间等对形成权的限制,亦不应适用于代位权。

(三)代位权为一种特殊请求权

债权人可以行使代位权要求相对人向自己清偿,判决执行力的后果也归于债权人,但不同于一般请求权之处在于代位权的行使并非仅实现债权人利益,其既判力后果也归属于债务人,代位权兼具管理权和请求权的某些特征。

(四)代位权并非纯粹管理权

(五)具优先性但非优先权

代位权成立,将判决相对人直接向债权人履行义务,从而使行使代位权的债权人相对于其他债权人具有清偿时的优先性。但在债务人破产时,债务人对相对人的财产权益,除去已由债权人依代位权判决接受相对人履行部分外,需归入债务人破产财产。此时债权人行使代位权所获得的优先性又将丧失,这有别于建设工程价款优先受偿权、股东优先购买权、担保物优先权等优先权。

实践中,次债务人迟延履行债务的时间性标准较为客观,应作为“怠于”认定的主要因素,而债务人“怠于”的主观因素较为模糊,应从严掌握。

当事人的诉讼地位

是否将债务人的诉讼地位扩展为被告或有独立请求的第三人,涉及债务人能否对债权人提起反诉、债务人能否对相对人提出请求、相对人能否对债务人提出反诉等代位权诉讼审理范围,以及代位权判决的判项如何表达、债务人抗辩权和上诉权保护等复杂问题,有待司法解释修订中总结审判经验并结合现实需要,对《合同法司法解释(一)》第21条、第22条重新考证解决。

代位权诉讼的管辖

《合同法司法解释(一)》第14条规定代位权诉讼由被告住所地人民法院管辖。按照前述原则,在《民法典》施行后,次债务人、其他相对人均可作为被告,此时亦应优先适用作为被告的次债务人住所地确定地域管辖;如果仅以其他相对人作为被告,则应以其他相对人住所地确定地域管辖。若次债务人或其他相对人为多个且均为被告时,以哪一个被告住所地确定管辖将是争议问题,有待相关司法解释修订时研究明确。

必要费用的范围

债权人行使代位权未获得支持或仅部分获得支持的,败诉部分的诉讼费用和鉴定费用因系债权人过错所致,故非本条规定的必要费用。而代位权胜诉后,针对代位标的债权胜诉部分的诉讼费用、鉴定费用,自应由相对人负担,亦非需由债务人承担的必要费用。

针对相对人采取财产保全措施的费用、为查明债务人权利所支出的调查取证费用等必要费用,系为债务人债权的实现而支出,应属本条规定的必要费用。此外,对于律师费、差旅费等费用,是否属于必要费用,《合同法司法解释(一)》并未按照债权人行使撤销权的规定对债权人行使代位权的必要费用作出明确规定,能否参照该司法解释第26条的规定,需结合债权人与债务人之间有无合同约定、两个权利行使的法律效果等进行判断。

公报案例

【2011】一、根据《中华人民共和国合同法》第七十三条的规定,因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。债务人与次债务人约定以代物清偿方式清偿债务的,因代物清偿协议系实践性合同,故若次债务人未实际履行代物清偿协议,则次债务人与债务人之间的原金钱债务并未消灭,债权人仍有权代位行使债务人的债权。 二、企业改制只是转换企业的组织形式和变更企业的经济性质,原企业的债权债务并不因改制而消灭。根据《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》第五条的规定,企业通过增资扩股或者转让部分产权,实现他人对企业的参股,将企业整体改造为有限责任公司或者股份有限公司的,原企业债务由改造后的新设公司承担。故债权人代位行使对次债务人的债权,次债务人改制的,由改制后的企业向债权人履行清偿义务。

【2018】根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条的规定,有权提起第三人撤销之诉的主体应当严格限定在该条前两款规定的有独立请求权和无独立请求权两类第三人,不能将有权提起第三人撤销之诉的主体扩大至《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定的两类第三人之外的享有普通债权的案外人。原案确有错误的,可依法通过审判监督程序予以纠正。

【2011】一、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释 (一)》第十一条规定:“债权人依照合同法第七十三条的规定提起代位权诉讼,应当符合下列条件:(一)债权人对债务人的债权合法;(二)债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害;(三)债务人的债权已到期;(四)债务人的债权不是专属债务人自身的债权。”据此,债权人提起代位权诉讼,应以主债权和次债权的成立为条件。债权成立不仅指债权的内容不违反法律、法规的规定,而且要求债权的数额应当确定。债权数额的确定既可以表现为债务人、次债务人对债权的认可,也可以经人民法院判决或者仲裁机构裁决加以确认。 二、根据最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十八条的规定,债权人提起代位权诉讼的,应当认定对债权人的债权和债务人的债权均发生诉讼时效中断的效力。

536 债权人的债权到期前,债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形,影响债权人的债权实现的,债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。

对于影响债权人未到期债权实现的可能,要从债务人“资力”状态考察,看其是否有“资力”足以清偿其全部债务。如果债权人的债权已有足额的抵押、质押等担保,债务人消极行使权利对债权人的利益并无影响,债权人不得代位行使债务人的权利,否则侵犯债务人的权利处分自由;或者债务人已经积极开展维护和实现权利的行动,即使未见效果,亦不应由债权人替代行使,如债务人积极行为处置不当影响债权人的债权实现,亦可通过撤销权救济。

代位保存权的诉讼(或仲裁)是个全新问题,对于诉讼(或仲裁)地位及管辖,法律未作规定

由于法律未像代位权那样规定专属人民法院管辖,基于法律规定代位保存权行使后果直接归属于债务人的规定及其代理属性,关于当事人的诉讼(或仲裁)地位,债务人应当是原告(或申诉人),相对人为被告(或被诉人),而债权人则应为法定代理人;代位保存权诉讼(或仲裁)的管辖,应以一般诉讼(或仲裁)按照《民事诉讼法》关于管辖的规定确定,即按照债务人与相对人之间的法律关系或者协议约定确定管辖,不能排除协议管辖、仲裁管辖。

代位保存权行使的费用

虽法律对行使代位保存权的必要费用未作规定,但其较代位权而言,更是直接为债务人利益和全体债权人利益,故该必要费用首先亦应由债务人承担,行使代位保存权的债权人对此有请求权。其次,因行使代位保存权的必要费用系为全体债权人共同利益而付出,故该必要费用应优先清偿。最后,对于债权人行使代位保存权必要费用的范围,因其较债权人行使代位权的目的更具共益性,故在费用必要性把握上不应过于严苛,必要的律师费、差旅费等亦应由债务人承担。

537 人民法院认定代位权成立的,由债务人的相对人向债权人履行义务,债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。债务人对相对人的债权或者与该债权有关的从权利被采取保全、执行措施,或者债务人破产的,依照相关法律的规定处理。

(一)关于代位权生效判决是否及于债务人问题

不管债务人是作为有独立请求权的第三人还是无独立请求权的第三人,只要作为当事人参加(缺席不影响)代位权诉讼,自会对其产生相应约束力。但若将债务人定位为无独立请求权的第三人,其请求权、上诉权等实体权利未能行使,代位权生效判决对其既判力则限于不得就债权人胜诉部分另行主张等有限层面,为此,《合同法司法解释(一)》规定债务人对超过代位权请求部分可另行对次债务人诉讼主张。而若债务人定位为有独立请求权的第三人或被告,不管其是否对相对人提出请求,先判决确认债务人对相对人的权利,再判决相对人直接向债权人履行,就能避免债权人接受债务人履行或债务人破产的情形下代位权判决既判力的丧失问题,实现诉讼经济与诉讼正义的统一。在此情形下,代位权诉讼的既判力不论债权人胜诉、败诉皆及于债务人。

(二)关于代位权诉讼生效判决是否及于其他债权人问题

对于未参加代位权诉讼的其他当事人而言,代位权判决在债权人与债务人、债权人与相对人之间的权利义务关系上的既判力不能约束其他债权人,而对于债务人与相对人之间的权利义务关系,因代位权判决已经进行判处,债务人与相对人之间权利义务关系的既判力及于其他债权人,其他债权人不得就此再行使代位权。当然,对于债务人与相对人之间代位权诉讼之外的其他权利义务,或者债务人与其他相对人之间的权利义务,因不属代位权判决审理范围,其他债权人仍可提起代位权诉讼。需要注意的是,若代位权诉讼的债务人对相对人的债权有多个从权利,而债权人仅向其中一个或数个从权利义务人主张,在此情形下因债务人对相对人的债权已经代位权判决归属于债权人,其他债权人不能再向该代位权判决未涉及的债务人享有从权利的其他相对人主张。

538 债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益,或者恶意延长其到期债权的履行期限,影响债权人的债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

债权人撤销权是指当债务人无偿处分或以不合理的对价交易导致其财产权益减少或责任财产负担不当加重,对债权人的债权实现有影响时,债权人可以请求人民法院撤销债务人所实施行为的一项民事权利。

不同情形的诈害性判断

(1)债务人放弃债权的诈害性判断。不管债务人的债权是否到期,债务人放弃其债权对债权人的债权实现都可能产生影响,债权人均可行使撤销权。撤销权针对的是债务人积极侵害债权的行为,对于债务人放弃其债权的行为,无论该债权是否到期,其法律效果是一样的,都导致债务人责任财产的流失,从而损及债权人利益。如不及时予以制止,等待债权人的未到期债权到期以后,债权人再行使撤销权,则次债务人的责任财产有可能早就被次债务人再行处分,债务人的债权虚置,客观上债权人行使撤销权亦无意义。

(2)债务人放弃债权担保的诈害性判断。判断债务人放弃债权担保是否构成诈害行为,情况要复杂一些。

首先,放弃债权担保并不必然导致债务人积极财产减少。只有当次债务人本身陷于无资力或发生履行障碍,或者其他担保亦不能保障债务人的债权实现时,债务人放弃债权担保的行为才会导致债务人自身责任财产的减少。

其次,纵使债务人因放弃债权担保而导致其自身责任财产减少,该减少也并不必然发生“债务超过”,或者导致支付不能。如其责任财产虽因放弃债权担保而减少,但债务人的财产尚足以偿付其一般债权,在此情形,债权人仍不得行使撤销权。

(3)债务人无偿转让财产的诈害性判断。债务人无偿转让财产,对债权人债权实现的影响是显而易见的。纯粹的无偿转让财产行为,一般都易判断。需要我们注意的是变相的无偿转让财产行为,外观上看似有偿,而实际是无偿,比如以物抵债时债务不实。实践中无偿转让财产的形式五花八门,审查需要透过形式看到实质,予以击穿认定。

(4)恶意延长到期债权的履行期限的诈害性判断。对债务人延长到其期债权履行期限的情形,其诈害性判断较其他无偿处分行为更为严苛,要求将债务人具有主观“恶意”作为撤销权的成立要件。

在判断延长到期债权履行期限是否为恶意时,不仅要考虑计算上的债务超过及支付不能与否,而且要考虑展期行为的动机和目的,即其主观上是否具有恶意,对债务人“恶意”的判断标准,仍然从是否对债权人的债权实现造成影响这一客观因素着手,债务人主观上是否认知并具有恶意,主要是针对债权实现是否受到影响进行逻辑推定。

债务人诈害行为影响债权人债权的实现

1.债务人行为诈害性判断标准 如何判断债务人诈害行为对债权人债权实现的影响是撤销权能否成立的关键问题。通说将债务人财产状态“无资力”作为对债权人债权实现有影响的重要判定标准。 对无资力的判断标准,审判实践中既要按照“债务超过”“支付不能”等形式标准审查,又要把握实质判断标准,综合主客观相关情势,考虑债务人是否具备行为目的动机的正当性、是否具备行为手段方法的妥当性等因素具体判断,区别不同情况对形式审查标准和实质判断标准把握侧重,而不能仅据算术上的结论进行简单判断。

2.债务人行为诈害性判断时点 对债务人诈害行为对债权人债权实现的影响的判断时点,应符合双重标准,即债务人诈害行为时标准和撤销权行使时标准。 行为时标准,意味着必须在债务人实施积极减少其责任财产的行为时,即已陷于“无资力”,才能构成诈害行为;如果债务人在行为时有足以清偿债务的财产,未对债权造成损害,即使其后因其他财产的变动或财产贬值导致其不能清偿债务,仍不成立诈害行为。 权利行使时标准,意味着债权人行使撤销权时诈害状态仍在持续中,即使行为时具有诈害性,但债权人撤销权系其保护债权的手段,而非以追回债务人财产为行使撤销权的目的,故在行使撤销权时,因债务人的经营或者经济状况好转导致其责任财产增加或者升值,足以清偿债权时,债权人亦不得行使撤销权。

公报案例

【指导案例152】债权人申请强制执行后,被执行人与他人在另外的民事诉讼中达成调解协议,放弃其取回财产的权利,并大量减少债权,严重影响债权人债权实现,符合合同法第七十四条规定的债权人行使撤销权条件的,债权人对民事调解书具有提起第三人撤销之诉的原告主体资格。

【2012】在债务人的行为危害债权人行使债权的情况下,债权人保护债权的方法,一是根据《中华人民共和国合同法》第七十四条第一款的规定,行使债权人的撤销权,请求人民法院撤销债务人订立的相关合同;二是根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项的规定,请求人民法院确认债务人签订的相关合同无效。

539 债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保,影响债权人的债权实现,债务人的相对人知道或者应当知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

按照《合同法司法解释(二)》第19条的规定,对“以明显不合理的低价转让财产”进行判断的时间基准为“交易当时”,即实施交易行为时。 对“以明显不合理的低价转让财产”进行判断的空间基准,《合同法司法解释(二)》第19条规定为交易当地即交易行为地。

公报案例

【2018】作为普通债权人的第三人一般不具有基于债权提起第三人撤销之诉的事由,但是如果生效裁判所确认的债务人相关财产处分行为符合合同法第七十四条所规定的撤销权条件,则依法享有撤销权的债权人与该生效裁判案件处理结果具有法律上的利害关系,从而具备以无独立请求权第三人身份提起第三人撤销之诉的原告主体资格。

540 撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。

541 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。

542 债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的,自始没有法律约束力。

第六章 合同的变更和转让

543 当事人协商一致,可以变更合同。

公报案例

【2013】一、根据审计法的规定,国家审计机关对工程建设单位进行审计是一种行政监督行为,审计人与被审计人之间因国家审计发生的法律关系与本案当事人之间的民事法律关系性质不同。因此,在民事合同中,当事人对接受行政审计作为确定民事法律关系依据的约定,应当具体明确,而不能通过解释推定的方式,认为合同签订时,当事人已经同意接受国家机关的审计行为对民事法律关系的介入。 二、在双方当事人已经通过结算协议确认了工程结算价款并已基本履行完毕的情况下,国家审计机关做出的审计报告,不影响双方结算协议的效力。

544 当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

545 债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形之一的除外: (一)根据债权性质不得转让; (二)按照当事人约定不得转让; (三)依照法律规定不得转让。 当事人约定非金钱债权不得转让的,不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的,不得对抗第三人。

基于货币的高流通性及“占有与所有一致”的原理,对于金钱之债的转让不应有所限制,否则将会使货币功能作用大打折扣,也不利于交易的便捷进行。

546 债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。 债权转让的通知不得撤销,但是经受让人同意的除外。

指导案例

指导案例111:1.提单持有人是否因受领提单的交付而取得物权以及取得何种类型的物权,取决于合同的约定。开证行根据其与开证申请人之间的合同约定持有提单时,人民法院应结合信用证交易的特点,对案涉合同进行合理解释,确定开证行持有提单的真实意思表示。 2.开证行对信用证项下单据中的提单以及提单项下的货物享有质权的,开证行行使提单质权的方式与行使提单项下货物动产质权的方式相同,即对提单项下货物折价、变卖、拍卖后所得价款享有优先受偿权。

【2020】抵销权的行使不得损害第三人的合法权益。当债权人同时为多个执行案件的被执行人且无实际财产可供清偿他人债务时,债务人以受让申请执行人对债权人享有的执行债权,主张抵销债权人债权的,人民法院应对主动债权的取得情况进行审查,防止主动债权变相获得优先受偿,进而损害其他债权人的利益。债务人受让的执行债权仍应当在债权人作为被执行人的执行案件中以参与分配的方式实现,以遏制恶意抵销和维护债权公平受偿的私法秩序。

【2017】一、在审理动产质押监管合同纠纷案件时,应当查明质物是否真实移交监管或是否足额移交监管的基本事实,据此对相应质权是否已经设立作出准确认定。

【2015】提单具有债权凭证和所有权凭证的双重属性,提单持有人是否因受领提单的交付而取得物权以及取得何种类型的物权,取决于合同的约定。本案中,开证行根据其与开证申请人之间的合同约定持有提单,结合当事人的真实意思表示以及信用证交易的特点,应认定开证行对信用证项下单据中的提单以及提单项下的货物享有质权,开证行行使提单质权的方式与行使提单项下动产质权的方式相同,即对提单项下货物折价、变卖、拍卖后所得价款享有优先受偿权。

547 债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。

548 债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。

549 有下列情形之一的,债务人可以向受让人主张抵销: (一)债务人接到债权转让通知时,债务人对让与人享有债权,且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期; (二)债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生。

550 因债权转让增加的履行费用,由让与人负担。

需要注意的是,抗辩权的行使必须符合抗辩权行使的相应条件。债权人对债务人所负担的该增加费用的偿还义务与债务人的债务之间并不属于对待给付的关系,债权人不履行该偿还义务的,债务人不得主张同时履行抗辩权。

551 债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。 债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意,债权人未作表示的,视为不同意。

552 第三人与债务人约定加入债务并通知债权人,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合理期限内明确拒绝的,债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。

并存的债务承担,学理上又称为债务加入,是指债务人并不脱离原合同关系,第三人加入债的关系后,与债务人共同向债权人履行债务。在债务加入情形下,原债务人并不能全部或者部分免除承担债务的责任,在此基础上增加一个第三人对债权人履行债务,不仅对债权人没有风险,反而增加了债权实现的安全性。因此,在债务加入的情形下,无需同债务转移一样征得债权人的同意。并存的债务承担不仅在学理上有重要地位,在实践中也普遍存在,属于市场经济中客观存在的重要交易类型。

并存的债务承担不同于第三人代位清偿。并存的债务承担与第三人代位清偿有一定的相似性,即都可能是由第三人替代债务人清偿债务,债务因第三人的清偿行为而消灭。但是,两者属于不同的制度,存在较大的差异,

一方面,第三人的法律地位不同。在并存的债务承担的情况下,债务人将部分债务转移给第三人但并不退出其与债权人之间的债的关系,第三人人依其与债务人的债务承担合同,成为债务人,加入债的关系与原债务人共同对债权人承担连带债务。而在第三人代位清偿的情形,第三人并非债务人,而只是与债务的清偿之间存在利害关系的人(如合伙人、保证人等)。另一方面,第三人清偿后的法律后果不同。在并存的债务承担的情况下,第三人与原债务人之间的关系,按照他们之间法律关系的性质处理。

易言之,在债务加入的情形下,第三人不履行或者不完全履行债务,由第三人与原债务人共同向债权人承担违约责任;而在第三人代位清偿法律关系中,债权人无权要求第三人承担违约责任。

公报案例

【2011】一、股权转让合同中,即使双方约定转让的股权系合同外的第三人所有,但只要双方的约定只是使一方负有向对方转让股权的义务,而没有实际导致股权所有人的权利发生变化,就不能以出让人对股权无处分权为由认定股权转让合同系无权处分合同进而无效。 二、当事人订立合同后,一方要解除合同应当向对方当事人提出。解除合同方未向对方提出而是在其他合同中与他人约定解除前述合同的,不发生合同解除的效果。 三、违约金是合同双方对合同义务不履行时违约方应付损害赔偿额的约定,所以违约金是针对特定的义务而存在。这种特定的义力有时是合同中的某一项义务,有时是合同约定的双方的任何一项义务,法院首先必须准确地认定违约金所针对的义务内容。在认定后,还要审查该义务是否实际发生,商事合同中双方常常对合同义务附加前提条件,在条件未成就时合同义务实际上并不存在,故也谈不上履行问题,此时,针对该义务约定的违约金条款就不能适用。 四、合同外的第三人向合同中的债权人承诺承担债务人义务的,如果没有充分的证据证明债权人同意债务转移给该第三人或者债务人退出合同关系,不宜轻易认定构成债务转移,一般应认定为债务加入。第三人向债权人表明债务加入的意思后,即使债权人未明确表示同意,但只要其未明确表示反对或未以行为表示反对,仍应当认定为债务加入成立,债权人可以依照债务加入关系向该第三人主张权利。

553 债务人转移债务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩;原债务人对债权人享有债权的,新债务人不得向债权人主张抵销。

应注意的是,抗辩权的主张应当以当事人主动行使为基本要求,人民法院不能主动援引。

554 债务人转移债务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但是该从债务专属于原债务人自身的除外。

555 当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。

556 合同的权利和义务一并转让的,适用债权转让、债务转移的有关规定。

第七章 合同的权利义务终止

557 有下列情形之一的,债权债务终止: (一)债务已经履行; (二)债务相互抵销; (三)债务人依法将标的物提存; (四)债权人免除债务; (五)债权债务同归于一人; (六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 合同解除的,该合同的权利义务关系终止。

清偿、抵销、提存、免除和混同

合同终止既可适用于违约的情形,也可以适用于非违约情形;而合同解除性质上是对违约的一种补救,是一种特殊的合同责任。

《最高人民法院公报》(2012年第6期)刊登的最高人民法院(2011)民提字第210号成都市国土资源局武侯分局与招商(蛇口)成都房地产开发有限责任公司、成都港招实业开发有限责任公司、海南民丰科技实业开发总公司债权人代位权纠纷一案中,最高人民法院认为,债务人与次债务人约定以代物清偿方式清偿债务的,因代物清偿协议系实践性合同,故若次债务人未实际履行代物清偿协议,则次债务人与债务人之间的原金钱债务并未消灭,债权人仍有权代位行使债务人的债权。

但是,在《最高人民法院公报》(2017年第9期)刊登的最高人民法院(2016)最高法民终484号通州建总集团有限公司与内蒙古兴华房地产有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中,最高人民法院的解释立场则转为特殊变更契约说。该案中,最高人民法院认为,对以物抵债协议的效力、履行等问题的认定,应以尊重当事人的意思自治为基本原则。当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议,可能构成债的更改,即成立新债务,同时消灭旧债务;亦可能属于新债清偿,即成立新债务,与旧债务并存。如当事人没有明确消灭旧债的合意,以物抵债协议的性质一般应为新债清偿,此时旧债和新债并存,仅在新债合法有效并得以履行完毕后,才完成债务清偿义务,旧债方才归于消灭。

558 债权债务终止后,当事人应当遵循诚信等原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。

交易习惯,是指在特定地域、行业、群体范围内为当事人反复实践而实际知悉并普遍遵守的交易规则。有学者认为,交易习惯可具体分为以下几大类:(1)一般交易习惯,它是通行于全国的一般习惯;(2)地区习惯,指在某特定区域为人们遵守的做法;(3)特殊行业习惯,指同类行业中通行的做法;(4)当事人之间长期从事某种交易所形成的习惯 《民法典》中涉及交易习惯的条款多达20多个。

确定后合同义务应考虑的因素

后合同义务的具体内容需由法官以诚信原则为基础,根据当事人提供的证据并结合行业、地域及合同履行效果等实际情况进行判断。 首先,主张对方负有后合同义务的一方当事人应当对双方之间是否存在交易习惯进行举证。 其次,法院应当充分考虑交易习惯、后合同义务和合同履行效果之间的关联性与必要性。

公报案例

【2018】买卖尚处于租赁期间的房屋,出卖人应当告知买受人房屋租赁合同的内容,但承租人的履约能力属于商业风险范畴,不属于出卖人先合同义务,买受人应自行审查与承担。租赁期间房屋产权发生变更,除当事人有特别约定外,租金自产权变更之日归买受人所有。买受人在产权变更后,因租金难以收取,以出卖人有缔约过失、交付房屋存在瑕疵为由,要求出卖承担租金损失的,人民法院不予以支持。

559 债权债务终止时,债权的从权利同时消灭,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

一是用于担保债权履行的从权利。担保权利因物的担保、人的担保和金钱担保产生。本法第387条第1款规定:“债权人在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。”担保权利包括保证债权、抵押权、质权、留置权、定金债权等,均属于主债权的从权利。 二是其他从属权利,包括利息债权、违约金请求权、损害赔偿请求权等。

560 债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同,债务人的给付不足以清偿全部债务的,除当事人另有约定外,由债务人在清偿时指定其履行的债务。 债务人未作指定的,应当优先履行已经到期的债务;数项债务均到期的,优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务;均无担保或者担保相等的,优先履行债务人负担较重的债务;负担相同的,按照债务到期的先后顺序履行;到期时间相同的,按照债务比例履行。

561 债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用,其给付不足以清偿全部债务的,除当事人另有约定外,应当按照下列顺序履行: (一)实现债权的有关费用; (二)利息; (三)主债务。

同一债务人对同一债权人所负担的数项种类相同的债务,如果各项债务均产生利息或实现债权之费用,究竟是应当先抵充所有各项债务之费用(即实现债权的费用),再抵充各项债务之利息,最后再抵充全体主债务?还是应当依照本法第560条的规定,先确定应当优先抵充的债务,在该应优先抵充的债务中按照本条规定的抵充顺序依次抵充该笔债务实现的费用、相应利息和该笔债务,抵充后如有剩余,再抵充次项债务的费用、利息和该次项债务,依此类推?

在一项债务附有利息,另一项债务附有费用时,应当不问各项债务的履行期是否已经届满,仍应当在各项债务的清偿过程中先清偿实现债权的费用,次清偿利息,最后才适用债务人指定抵充或法定抵充的规定抵充债务。

562 当事人协商一致,可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。

【审判实践中应注意的问题】

一、关于成立但未生效的合同能否解除

尽管合同未生效,但报批义务及相关条款独立生效,一方当事人可以请求报批义务人履行报批义务。报批义务人不履行报批义务的,一方当事人请求解除合同并请求其承担就报批义务约定的违约责任的,人民法院应予支持。由此可见,未生效的合同并非一概不能适用合同解除制度,需办理批准手续才生效的合同即属于例外情形。

二、关于约定解除权的事由发生,合同是否当然可以解除

《民商审判会议纪要》第47条对此给出否定性回答。该条规定:“合同约定的解除条件成就时,守约方以此为由请求解除合同的,人民法院应当审查违约方的违约程度是否显著轻微,是否影响守约方合同目的实现,根据诚实信用原则,确定合同应否解除。违约方的违约程度显著轻微,不影响守约方合同目的实现,守约方请求解除合同的,人民法院不予支持;反之,则依法予以支持。

公报案例

【2019】违反行政规章一般不影响合同效力,但违反行政规章签订租赁合同,约定将经鉴定机构鉴定存在严重结构隐患,或将造成重大安全事故的应当尽快拆除的危房出租用于经营酒店,危及不特定公众人身及财产安全的,属于损害社会公共利益、违背公序良俗的行为,应当依法认定租赁合同无效,按照合同双方的过错大小确定各自应当承担的法律责任。

【2019】公司股东仅存在单笔转移公司资金的行为,尚不足以否认公司独立人格的,不应依据公司法第二十条第三款判决公司股东对公司的债务承担连带责任。但该行为客观上转移并减少了公司资产,降低了公司的偿债能力,根据“举重以明轻”的原则参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十四条关于股东抽逃出资情况下的责任形态之规定,可判决公司股东对公司债务不能清偿的部分在其转移资金的金额及相应利息范围内承担补充赔偿责任。

【2017】一、合同约定生效要件为报批允准,承担报批义务方不履行报批义务的,应当承担缔约过失责任。 二、缔约过失人获得利益以善意相对人丧失交易机会为代价,善意相对人要求缔约过失人赔偿的,人民法院应予支持。 三、除直接损失外,缔约过失人对善意相对人的交易机会损失等间接损失,应予赔偿。间接损失数额应考虑缔约过失人过错程度及获得利益情况、善意相对人成本支出及预期利益等,综合衡量确定。

【2016】收条作为当事人之间收付款的书证、直接证据,对证明当事人之间收付款的事实具有一定的证明效力,但如果收条记载的内容与当事人之间实际收付款的时间、金额存在不一致的情形,仅凭收条不足以充分证明实际收付款情况,人民法院还应结合汇款单、票据等资金结算凭证,对收条中记载的资金是否实际收付加以综合判断认定。

【2016】委托人、受托银行与借款人三方签订委托贷款合同,由委托人提供资金、受托银行根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回贷款,受托银行收取代理委托贷款手续费,并不承担信用风险,其实质是委托人与借款人之间的民间借贷。委托贷款合同的效力、委托人与借款人之间的利息、逾期利息、违约金等权利义务均应受有关民间借贷的法律、法规和司法解释的规制。

563 有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。 以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。

本法第597条规定:“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的,买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。”本法第610条规定:“因标的物不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。”《消费者权益保护法》第25条第1款规定:“经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有权自收到商品之日起七日内退货,且无需说明理由……”《合同法司法解释(二)》第26条规定:“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”

公报案例

【2018】双方债务均已到期属于法定抵销权形成的积极条件之一。该条件不仅意味着双方债务均已届至履行期,同时还要求双方债务各自从履行期届至到诉讼时效期间届满的时间段,应当存在重合的部分。在上述时间段的重合部分,双方债权均处于没有时效等抗辩的可履行状态,“双方债务均已到期”之条件即为成就,即使此后抵销权行使之时主动债权已经超过诉讼时效,亦不影响该条件的成立。 因被动债权诉讼时效的抗辩可由当事人自主放弃,故在审查抵销权形成的积极条件时,当重点考察主动债权的诉讼时效,即主动债权的诉讼时效届满之前,被动债权进入履行期的,当认为满足双方债务均已到期之条件;反之则不得认定该条件已经成就。 抵销权的行使不同于抵销权的形成。作为形成权,抵销权的行使不受诉讼时效的限制。我国法律并未对法定抵销权的行使设置除斥期间。在法定抵销权已经有效成立的情况下,如抵销权的行使不存在不合理迟延之情形,综合实体公平及抵销权的担保功能等因素,人民法院应认可抵销的效力。

【2017】一、合同约定生效要件为报批允准,承担报批义务方不履行报批义务的,应当承担缔约过失责任。 二、缔约过失人获得利益以善意相对人丧失交易机会为代价,善意相对人要求缔约过失人赔偿的,人民法院应予支持。 三、除直接损失外,缔约过失人对善意相对人的交易机会损失等间接损失,应予赔偿。间接损失数额应考虑缔约过失人过错程度及获得利益情况、善意相对人成本支出及预期利益等,综合衡量确定。

【2017】一、能否产出符合合同约定的产品,与该产品能否上市销售、是否适销对路、有否利润空间等并非同一层面的问题。技术合同领域,尤其是涉及技术工业化的合同中,如果当事人之间没有明确约定,不应将产品商业化认定为技术合同的目的。 二、投资方应审慎签订涉及技术工业化的合同,在技术指标的设置和产品合格标准的选择上,应当尽可能贴近市场对产品的要求,尤应避免在市场竞争较为激烈或者相关公众要求较高的领域,仅以市场准入标准作为合同项下的产品合格标准,从而陷入产品合格而商业失败的窘境。

【2016】当事人将特定主观目的作为合同条件或成交基础并明确约定,则该特定主观目的之客观化,属于《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第四项的规制范围。如开发商交付的房屋与购房合同约定的方位布局相反,且无法调换,购房者可以合同目的不能实现解除合同。

564 法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使,或者经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。

565 当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。

公报案例

【2019】公司股东仅存在单笔转移公司资金的行为,尚不足以否认公司独立人格的,不应依据公司法第二十条第三款判决公司股东对公司的债务承担连带责任。但该行为客观上转移并减少了公司资产,降低了公司的偿债能力,根据“举重以明轻”的原则参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十四条关于股东抽逃出资情况下的责任形态之规定,可判决公司股东对公司债务不能清偿的部分在其转移资金的金额及相应利息范围内承担补充赔偿责任。

566 合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的,解除权人可以请求违约方承担违约责任,但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后,担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任,但是担保合同另有约定的除外。

关于合同解除与赔偿损失,我国立法向来认为,合同解除与债务不履行的损失赔偿责任可以并存,合同解除不影响当事人要求赔偿损失的权利

合同解除场合的赔偿损失,依然是违约损失赔偿,赔偿范围以履行利益(包括合同履行后可以获得的利益)为主,在不发生重复填补问题的前提下,也可以包括其他损失的赔偿(信赖利益、固有利益)

具体言之,如果是因根本违约而解除合同的,其赔偿范围应为履行利益的损失,但应当不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。除此之外,在任意解除的场合发生的损失赔偿,其范围应当限于信赖利益的赔偿。其道理在于,在任意解除场合的损失赔偿,是合同解除之后的损失赔偿,该损失是因为当事人相信合同有效且会存续到终期届满之时或履行完毕之时,但因当事人一方行使任意解除权而使合同终止,由此给相对人造成的损失。

公报案例

【2019】1、因国家法律、法规及政策出台导致当事人签订的合同不能履行,以致一方当事人缔约目的不能实现,该方当事人请求法院判决解除合同的,人民法院应予支持。2、鉴于双方当事人对于合同不能履行及一方当事人缔约目的不能实现均无过错,故可依据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定,仅判决返还已支付的价款及相应孳息,对一方当事人请求对方当事人赔偿损失的诉讼请求不予支持。3、对于一方当事人为履行合同而支付的契税损失,在双方当事人对于案涉合同的解除均无过错的情况下,可由双方当事人基于公平原则平均分担。

567 合同的权利义务关系终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。

568 当事人互负债务,该债务的标的物种类、品质相同的,任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销;但是,根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。 当事人主张抵销的,应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。

公报案例

【2020】抵销权的行使不得损害第三人的合法权益。当债权人同时为多个执行案件的被执行人且无实际财产可供清偿他人债务时,债务人以受让申请执行人对债权人享有的执行债权,主张抵销债权人债权的,人民法院应对主动债权的取得情况进行审查,防止主动债权变相获得优先受偿,进而损害其他债权人的利益。债务人受让的执行债权仍应当在债权人作为被执行人的执行案件中以参与分配的方式实现,以遏制恶意抵销和维护债权公平受偿的私法秩序。

【2019】双方债务均已到期属于法定抵销权形成的积极条件之一。该条件不仅意味着双方债务均已届至履行期,同时还要求双方债务各自从履行期届至到诉讼时效期间届满的时间段,应当存在重合的部分。在上述时间段的重合部分,双方债权均处于没有时效等抗辩的可履行状态,“双方债务均已到期”之条件即为成就,即使此后抵销权行使之时主动债权已经超过诉讼时效,亦不影响该条件的成立。 因被动债权诉讼时效的抗辩可由当事人自主放弃,故在审查抵销权形成的积极条件时,当重点考察主动债权的诉讼时效,即主动债权的诉讼时效届满之前,被动债权进入履行期的,当认为满足双方债务均已到期之条件;反之则不得认定该条件已经成就。 抵销权的行使不同于抵销权的形成。作为形成权,抵销权的行使不受诉讼时效的限制。我国法律并未对法定抵销权的行使设置除斥期间。在法定抵销权已经有效成立的情况下,如抵销权的行使不存在不合理迟延之情形,综合实体公平及抵销权的担保功能等因素,人民法院应认可抵销的效力。

569 当事人互负债务,标的物种类、品质不相同的,经协商一致,也可以抵销。

570 有下列情形之一,难以履行债务的,债务人可以将标的物提存: (一)债权人无正当理由拒绝受领; (二)债权人下落不明; (三)债权人死亡未确定继承人、遗产管理人,或者丧失民事行为能力未确定监护人; (四)法律规定的其他情形。 标的物不适于提存或者提存费用过高的,债务人依法可以拍卖或者变卖标的物,提存所得的价款。

关于“提存人”的理解。提存人通常为债务人,但是否仅限于债务人?如果有代偿权的第三人,与债务的清偿具有利害关系的,法律应该赋予其提存的权利,或称提存人包括为债务清偿的第三人。在司法实践中应注意根据不同的案情在扩大或限缩解释时,可能带来的不同法律后果。

一般债务标的是有形物的,才可能实现提存,债务标的是权利的,如有权利凭证,也可以提存。如果债务标的是无形客体,如劳务、服务等,就不能提存。当债务标的是有形客体,但根据性质、形状或体积等不适于提存,如鲜活、容易变质物品、易燃易爆物品、建筑材料等,或者虽可提存,但提存费用过高的,债务人则可依法将标的物拍卖或者变卖,将所得价款提存

571 债务人将标的物或者将标的物依法拍卖、变卖所得价款交付提存部门时,提存成立。 提存成立的,视为债务人在其提存范围内已经交付标的物。

572 标的物提存后,债务人应当及时通知债权人或者债权人的继承人、遗产管理人、监护人、财产代管人。

573 标的物提存后,毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间,标的物的孳息归债权人所有。提存费用由债权人负担。

《提存公证规则》第25条第2款规定:“提存费用包括:提存公证费、公告费、邮电费、保管费、评估鉴定费、代管费、拍卖变卖费、保险费,以及为保管、处理、运输提存标的物所支出的其他费用。”

574 债权人可以随时领取提存物。但是,债权人对债务人负有到期债务的,在债权人未履行债务或者提供担保之前,提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。 债权人领取提存物的权利,自提存之日起五年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。但是,债权人未履行对债务人的到期债务,或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的,债务人负担提存费用后有权取回提存物。

提存发生后,当债务人发现提存错误或者提存原因已经消灭的,应视为提存自始不发生法律效力。由于提存的原因不存在,债务人对于提存物当然可以主张返还,这种返还请求权不同于取回权,而应理解为是因提存不生效,债务人基于对提存物所有权而主张的物权请求权。

575 债权人免除债务人部分或者全部债务的,债权债务部分或者全部终止,但是债务人在合理期限内拒绝的除外。

576 债权和债务同归于一人的,债权债务终止,但是损害第三人利益的除外。

(一)概括承受 概括承受是混同发生的主要原因,主要情形有:(1)企业合并,合并前的两个企业之间的债权债务因同归于合并后的企业而消灭。(2)债权人继承债务人的遗产或债务人继承债权人的遗产而导致债权债务归于同一人。(3)第三人同时继承债权人和债务人的遗产,如儿子甲向父亲乙借钱后,因意外事件二人同时死亡,由甲的儿子丙继承他们二人的财产。

(二)特定承受 特定承受主要包括:(1)债务人受让债权人的债权,如债权人与债务人签订合同后,债权人将合同权利转让给债务人。(2)债权人承受债务人的债务。

混同作为一种法律事实,因某些客观事实发生而产生债权债务同归于一人之既定效果,本身非行为,不必由当事人为意思表示,如债务人继承债权人的遗产、债权人公司与债务人公司合并、债务人自债权人受让债权等。

【审判实践中应注意的问题】

一、债权债务混同不得损害第三人利益 《民法典》第132条规定:“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”在债权债务混同的情形下,如果第三人的权益受到侵害,则不发生债权债务消灭的法律后果。例如,甲以对乙的债权为丙设定权利质权,此后甲乙之间的债权债务即使混同,为了保护质权人的利益,作为权利质权之标的的债权并不消灭。再如,债权人甲请求执行法院扣押债务人乙对第三人丙的债权,此后乙丙之间的债权债务关系虽然发生混同,但为了保护债权人甲的利益,被扣押的债权并不消灭,甲仍然可以继续请求法院就该债权强制执行。

二、具有流通性的证券化债权不因混同而消灭 票据转让过程中,因对受让人无限制,有可能票据再转让到以前的票据债务人(回头背书),如出票人、承兑人或其他票据债务人,此时,票据上的权利义务关系不因混同而消灭。无记名债权、公司债等证券化债权,由于可以作为独立的有价物交易,自然不会因混同而消灭。

三、部分连带债务混同的法律后果 混同原则上使债权债务归于消灭,债权的从属权利或担保物权等也随之消灭。唯须注意,债权与保证债务混同时,保证债务固然归于消灭,主债务仍然继续存在。在连带债务中,部分连带债务人的债务与债权人的债权同归于一人的,其他债务人债务数额也因此发生变化。虽然连带债权的处理参照连带债务的相关规定,但如果部分连带债权人免除债务人债务的,在扣除该连带债权人的份额后,也不影响其他连带债权人的债权。

四、公司通过股权收购形成母子公司的关系时,母公司与子公司的债权债务是否混同 公司通过股权收购形成母子公司的关系时不能等同于公司合并,前者并不发生公司法人人格消灭的情况,而后者则必然发生公司法人人格消灭的情况。在公司合并的情况下,发生债权债务的承继,而母、子公司均具有独立的法人人格,不能将二者的债权债务混同。

第八章 违约责任

577 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《民法典》第179条规定了停止侵害等11种民事责任承担方式

承担民事责任的方式主要有: (一)停止侵害; (二)排除妨碍; (三)消除危险; (四)返还财产; (五)恢复原状; (六)修理、重作、更换; (七)继续履行; (八)赔偿损失; (九)支付违约金; (十)消除影响、恢复名誉; (十一)赔礼道歉。 法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。 本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。

违约责任的性质

不言而喻,违约责任显然属于民事责任,具有民事责任的一般属性,包括财产责任性、补偿性和惩罚性。

违约行为的形态

(一)拒绝履行 债务人拒绝履行合同,既可以通过明示方式,也可以通过默示方式。拒绝履行构成违约责任的要件有:一是存在有效的合同;二是有拒绝履行的意思表示;三是有履行合同的能力;四是违反了合同约定的义务。债务人有权拒绝履行,即享有同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权、时效完成抗辩权,以及条件不成就、履行期限尚未届至等,则不构成拒绝履行。

(二)不能履行 不能履行,又称给付不能,是指债务人在客观上已经没有履行能力。不能履行包括事实上的不能履行、法律上的履行不能,还区分为自始不能履行与事后不能履行、全部不能履行与部分不能履行、永久不能履行与一时不能履行。不能履行违约责任的承担,应根据不能履行的具体情形,采用不同的责任方式。

(三)迟延履行 迟延履行,又称债务人迟延,指债务人能够履行合同,但在履行期限届满前却未及时履行。迟延履行构成要件有:一是存在有效债务;二是能够履行;三是债务已届履行期限;四是债务人未履行。对于迟延履行而言,履行期限具有重要意义,在合同明确规定有履行期限时,债务人在履行期限届满时未履行,即构成迟延履行。一般情况下,在合同未约定明确履行期限时,债权人应先催告债务人履行,债务人未在指定的期限内履行的,才构成迟延履行。

(四)不完全履行 不完全履行,又称不完全给付或不适当履行,与不能履行、迟延履行、拒绝履行相比,不完全履行虽然履行不完全,但尚有可以履行的行为,而不能履行、拒绝履行等则属于无履行的消极状态。关于不完全履行的种类,学说争议较大,一般认为有以下五种情形:(1)履行数量不完全。(2)标的物的品种、规格、型号等不符合合同规定,或者标的物存在瑕疵。(3)加害给付,指履行对债权有积极的侵害,也就是超过履行利益或履行利益以外发生的其他损害的违约形态。(4)履行的方法不完全,

违约责任的承担方式

继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等

公报案例

【2020】夫妻双方与医疗机构订立“体外受精-胚胎移植”医疗服务合同并已经完成取卵、胚胎培养等合同内容,在胚胎正式移植前丈夫死亡且生前并未向医疗机构表示拒绝履行合同,妻子要求医疗机构继续履行胚胎移植义务,既是当事人真实意思的反映,亦具备可履行的内容,且并不违反法律法规及公序良俗,医疗机构应当继续履行医疗服务合同。 丧偶妇女符合国家相关人口和计划生育法律法规情况下以其夫妇通过实施人类辅助生殖技术而获得的胚胎继续生育子女,有别于原卫生部实施人类辅助生殖技术规范中的单身妇女,不违反社会公益原则。医院不得基于部门规章的行政管理规定对抗当事人基于法律所享有的正当生育权利。

【2019】保兑仓交易以双方有真实买卖关系为前提,无真实买卖关系的,属于名为保兑仓交易实为借款合同,保兑仓交易无效,被隐藏的借款合同是当事人的真实意思表示,如不存在其他无效情形,应当认定有效。保兑仓交易认定为借款合同关系的,不影响卖方和银行之间担保关系的效力,卖方仍应当承担担保责任。

【2019】公司股东仅存在单笔转移公司资金的行为,尚不足以否认公司独立人格的,不应依据公司法第二十条第三款判决公司股东对公司的债务承担连带责任。但该行为客观上转移并减少了公司资产,降低了公司的偿债能力,根据“举重以明轻”的原则参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十四条关于股东抽逃出资情况下的责任形态之规定,可判决公司股东对公司债务不能清偿的部分在其转移资金的金额及相应利息范围内承担补充赔偿责任。

【2019】买卖的货物交付后,买受人已经使用标的物且未在约定的质量保证期内提出质量异议,当出卖人要求买受人支付欠付货款、退还质保金时,买受人以货物存在质量问题为由主张行使先履行抗辩权拒绝付款的,不予支持。 交付技术材料是卖方负有的从给付义务,卖方违反该义务,买方可以主张相应的违约责任。卖方违反从给付义务但并未影响买方对所买货物正常使用,不影响合同目的实现的,买方不能基于卖方违反从给付义务而拒绝履行给付货款的主给付义务。

【2019】民间借贷合同是否已成立、生效并全面实际履行,应从签约到履约两方面来判断,出借人应举示借款合同、银行交易记录、对账记录等证据证明,且相关证据应能相互印证。 当事人以签订股权转让协议方式为民间借贷债权进行担保,此种非典型担保方式为让与担保。在不违反法律、行政法规效力性强制性规定的情况下,相关股权转让协议有效。签订股权让与担保协议并依约完成股权登记变更后,因借款人未能按期还款,当事人又约定对目标公司的股权及资产进行评估、抵销相应数额债权、确认此前的股权变更有效,并实际转移目标公司控制权的,应认定此时当事人就真实转让股权达成合意并已实际履行。以此为起算点一年以后借款人才进入重整程序,借款人主张依破产法相关规定撤销该以股抵债行为的,不应支持。 对于股权让与担保是否具有物权效力,应以是否已按照物权公示原则进行公示作为核心判断标准。在股权质押中,质权人可就已办理出质登记的权优先受偿。在已将作为担保财产的股权变更登记到担保权人名下的股权让与担保中,担保权人形式上已经是作为担保标的物的股份的持有者,其就作为担保的股权所享有的优先受偿权利,更应受到保护,原则上享有对抗第三人的物权效力。当借款人进入重整程序时,确认股权让与担保权人享有优先受供的权利,不构成《破产法》第十六条规定所指的个别清偿行为。 以股权设定让与担保并办理变更登记后,让与保权人又同意以该股权为第三人对债务人的债权设定质押并办质押登记的,第三人对该股权应优于让与担保权人受偿。

578 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

预期违约(anticipatorybreach),亦称先期违约,是指合同履行期到来前,一方当事人明确表明其将不履行合同,或者通过其行为表明在合同履行期限到来前不履行合同。预期违约包括明示违约和默示违约两种。所谓明示违约,是指合同履行期限届满前,一方当事人无正当理由明确向对方当事人表示其将不履行合同。所谓默示违约,是指合同履行期限届满前,一方当事人有确凿的证据证明对方当事人在履行期限届满前,将违约或不能履行合同,而对方又不愿提供必要的履行担保的。

审判实践中应注意,若债务人拒绝履行的意思表示尚不明确,则不能适用预期违约条款进行救济。在债务人欠缺履行意愿却未明确表示拒绝履行的场合,可以考虑适用不安抗辩权,要求对方当事人提供履约担保。

579 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。

利息,是指按原本数额及其存续期间等,以一定比例为金钱或其他替代物为给付的一种法定孳息或利益。

(一)利息的种类

1.约定利息与法定利息 约定利息,是指因当事人双方的合意而产生的利息。例如,《民法典》第680条第1款与第2款规定:“禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。” 法定利息,是依法律强行性规定而产生的利息。法定利息又可分为以下几种:(1)迟延利息。包括债务人迟延履行到期债务,执行阶段被执行人未按期履行法律文书确定的金钱债务或其他债务,法律规定的迟延利息。(2)垫费利息。我国台湾地区“民法”第176条规定,管理事务利于本人,并不违反本人明示或可得推知之意思者,管理人为本人支出必要或有益之费用,或负担债务,或受损害时,得请求本人偿还其费用及自支出时起之利息。(3)拟制利息,又称假定利息,即为自己利益而使用他人金钱所应支付的利息。(4)附加利息。我国台湾地区“民法”第182条第2款规定,受领人受领时,知无法律上之原因或其后知之者,应将受领时所得之利益,或知无法律上之原因时所现存之利益,附加利息,一并偿还;如有损害,并应赔偿。我国《民法典》第987条也有相似规定,但未明确是否“附加利息”

2.单利与复利 单利是指单独计算各期的利息,而不将利息加入原本而再生利息。 复利包括两种情况:一种是当事人双方约定履行迟延时,以履行期内本金和利息为原本计算迟延期利息;另外一种是法律明确规定的债务人怠于支付本金和利息而产生的利息,又称法定复利。

(二)利息的特征

利息具有如下特征:(1)利息以本金为产生基础。本金通常为金钱或其他替代物。如果不是替代物,即不可以按比例支付,故利息的形成与继续存在是以主债务也就是本金的存在为前提。 (2)利息应按期支付。依据合同约定或法律规定,债务人应当按照使用期间、利率按时支付利息。实践中,利息的支付有的不是严格按照先产生后支付的顺序,而是从本金中预行扣除。我国法律规定禁止预先扣除本金。《合同法》第200条规定,借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。《民法典》第670条沿用了该条规定。 (3)利息的标的物须为金钱或其他替代物。实践中,实物可以作为利息的标的物。例如,民间借贷中双方当事人约定以粮食为支付利息的标的,借款时债权人与债务人约定以一定数量的粮食作为利息。 (4)利息具有较强的期待性。利息由利率的高低和期间的长短来确定,对债权人来说,它是一种期待性比较强的收入。

【审判实践中应注意的问题】

金钱债务合同履行过程中,当事人达成以物抵债协议,一方当事人能否主张继续履行原金钱债务合同

(一)履行期限届满后达成的以物抵债协议

1、对于履行期限届满后达成的以物抵债协议是属于诺成合同还是实践合同? 《民商审判会议纪要》第44条采诺成合同说,明确了当事人在债务履行期限届满后达成以物抵债协议,抵债物尚未交付债权人,债权人请求债务人交付的,以物抵债协议不存在恶意损害第三人利益等虚假诉讼情形,且无其他无效事由的,人民法院应予支持。

2、关于新旧债的关系,即旧债是否因以物抵债协议的成立而消灭,亦有债务更新说与新债清偿说之争议。 债务更新说认为,以物抵债协议在成立新债的同时,旧债及其上的担保也随之消灭。而新债清偿说则认为,以物抵债协议成立后,同时存在新旧两债,债务人不履行以物抵债协议的,债权人既可以请求继续履行以物抵债协议,也可以请求恢复履行旧债。《民商审判会议纪要》第44条采新债清偿说。

(二)履行期限届满前达成的以物抵债协议

一种观点认为,基于禁止流质或流押的考虑,不应允许当事人签订此类协议;即便签订了,也应认定无效。 另一种观点认为,应当允许当事人签订以物抵债协议,但其性质属于让与担保。 还有一种观点认为,当事人在履行期限届满前签订以物抵债,意味着放弃了期限利益,提前进行了清偿。将履行期限届满前签订的以物抵债协议认定为让与担保,拟制色彩过于浓厚而不符合当事人真实的意思表示。 《民商审判会议纪要》采让与担保说,第45条规定:“当事人在债务履行期限届满前达成以物抵债协议,抵债物尚未交付债权人,债权人请求债务人交付的,因此种情况不同于本纪要第71条规定的让与担保,人民法院应当向其释明,其应当根据原债权债务关系提起诉讼。经释明后当事人仍拒绝变更诉讼请求的,应当驳回其诉讼请求,但不影响其根据原债权债务关系另行提起诉讼。”